《资本论》第一卷德文第4版对第1版的修改完善

——为纪念《资本论》德文第1版出版150周年而作

毛一龙赵学清

(解放军南京政治学院,江苏南京210003)

《资本论》第一卷德文第4版对第1版的修改完善

——为纪念《资本论》德文第1版出版150周年而作

毛一龙赵学清

(解放军南京政治学院,江苏南京210003)

《资本论》第一卷德文第1版问世后,历经23年的修改完善最终形成德文第4版。与德文第1版相比,德文第4版在篇章结构和正文内容上都进行了大量的修改,从而使篇章结构更加合理,价值理论阐述更加清晰,内容更加充实,概念更加精确,观点更加严谨,修辞更加优化。对两者进行比较研究,对深刻理解马克思政治经济学理论及其发展完善过程,创立和发展中国特色社会主义政治经济学都具有重要价值。

《资本论》第一卷;修改;比较

1867年4月10日至12日,马克思携带《资本论》第一卷的手稿乘船赴德国汉堡,将其交给出版商奥托·迈斯纳排版付印。8月16日,马克思校完最后一印张清样。9月中旬《资本论》第一卷德文第1版正式出版。《资本论》第一卷的问世是人类思想史上具有划时代意义的伟大事件,马克思第一个在唯物史观的基础上发现并阐释了剩余价值理论,科学证明了资本主义终将为共产主义所取代的历史必然性。

1987年,根据奥托·迈斯纳出版社1867年出版的《资本论》德文第1版翻译的中译本由经济科学出版社出版(以下简称德文第1版)。2004年,在《马克思恩格斯全集》中文第1版第23卷的基础上,根据《马克思恩格斯全集》1991年历史考证版第二部分第10卷(即1890年由奥托·迈斯纳出版社出版的《资本论》第一卷德文第4版)重新校订的《资本论》第一卷由人民出版社出版,并收入了2009年出版的《马克思恩格斯文集》第5卷(以下简称德文第4版)。德文第1版是马克思在世时《资本论》第一卷的最初版本,德文第4版是在马克思去世后由恩格斯最后编辑确定的最终版本。这两个版本之间,不仅篇章结构不同,而且具体理论的论述也有许多差别。在《资本论》第一卷德文第1版出版150周年之际,对这两个版本进行比较研究,是对马克思的最好纪念。通过比较,我们既可以更好地了解《资本论》第一卷不断修改完善的过程,加深对马克思政治经济学理论的理解和认识,也可以获得对创立和发展中国特色社会主义政治经济学的有益借鉴。

一、《资本论》第一卷的修改完善过程

《资本论》德文第1版是马克思从1843年开始系统研究政治经济学以后历经24年呕心沥血的钻研所取得的成果。它的出版标志着马克思关于资本的生产过程的研究基本完成,但对资本的生产过程的理论叙述却还在进一步完善之中。对此,马克思甚至在德文第1版正式出版之前就有考虑,他对恩格斯说:“请把你的要求、批评、问题等等都写到清样上。这对我非常重要,因为我预期迟早会出第二版的。”[1]331

《资本论》第一卷的修改完善工作可以分为三个阶段。第一阶段:从德文第1版出版到德文第2版出版,其标志性成果是德文第2版(1872年-1873年)。马克思修改完善的重点是调整篇章结构,并对价值理论部分进行了修订。第二阶段:从德文第2版出版到法文版,其标志性成果是法文版(1872年-1875年)。马克思在校订由约·鲁瓦翻译的法文版的过程中,对整卷书做了大量内容上的加工和修订,其中资本的积累过程一篇改动最大。马克思自己认为,法文版具有独立的科学价值。在此阶段,马克思还把在法文版中的重要变动记在德文第2版和法文版的自用本中,标明了新版本中应该根据法文版进行增补和修改的地方,并归纳了一张表(《〈资本论〉第一卷第二版修改意见表》),以便以后使用。第三阶段:从法文版到恩格斯编辑出版德文第4版,其最终成果是德文第4版(1890年)。恩格斯在马克思去世后承担了德文第3版(1883年)的编辑工作,他主要是根据上文提到的马克思的笔记和《修改意见表》把法文版的部分内容整合到德文第3版中。在审阅校订由赛·穆尔和爱·艾威林根据德文第3版翻译的英文版(1887年)和编辑出版德文第4版时,恩格斯也主要进行了这样的处理。

可见,从初版的德文第1版到终版的德文第4版,《资本论》第一卷的修改完善是一个历经23年的漫长过程,其中经历了德文第2版、法文版、德文第3版、英文版、德文第4版等5个版本,累计的修改据初步统计多达550多处。①根据由经济科学出版社1987年出版的《资本论》(根据第一卷德文第1版翻译)中的译者注释统计。即便如此,在马克思恩格斯看来,这些还只是“最必要的修改”,[2]28因为“马克思原想把第一卷原文大部分改写一下,把某些论点表达得更明确一些,把新的论点增添进去,把直到最近时期的历史材料和统计材料补充进去。由于他的病情和急于完成第二卷的定稿,他放弃了这一想法”。[2]28

具体来看,550多处的修改可以分为两类,一类是篇章结构的修改,另一类是正文的修改。为了叙述方便,下文中凡是始于德文第2版和德文第3版并在第4版中得以保留的修改,一律视为德文第4版的修改。

二、德文第4版对德文第1版篇章结构的修改

毫无疑问,在德文第1版中,马克思就已经用经济范畴构建了一个内在结构,这个结构从资本主义生产方式的细胞——商品开始,沿着商品→价值→货币→资本→剩余价值→资本积累→资本积累的一般规律和历史趋势的线索,依靠严谨的逻辑、翔实的材料、严密的论证,揭示了资本主义终将被社会主义代替的历史必然性。对此,恩格斯在看到清样时就给予赞扬:“到现在为止我已经仔细读完了将近36个印张。我向你表示祝贺,你采取了完满的处理方式,你只是把错综复杂的经济学问题放在恰当的位置和正确的联系之中,就完满地使这些问题变得简单明了,几乎一眼就能看清楚;同时我还要向你表示祝贺,你实际上非常出色地叙述了劳动和资本的关系,这种关系在这里第一次得到完满而又相互联系的叙述。”[3]267但在肯定内在结构的同时,恩格斯对《资本论》第一卷的外部结构即篇章结构提出了意见,他说:“你怎么会把书的外部结构弄成现在这个样子。”[3]267他认为部分内容章节设置太少导致各章节包含的内

容太多,让人不容易看出内容的转折,从而感觉到疲惫甚至混乱。[3]267外在结构是内在结构的反映,德文第1版外在结构上的“弊端”会影响到工人对《资本论》的理解和接受程度。因此,马克思听取了恩格斯等战友的意见,对德文第1版的篇章结构进行大刀阔斧的调整。

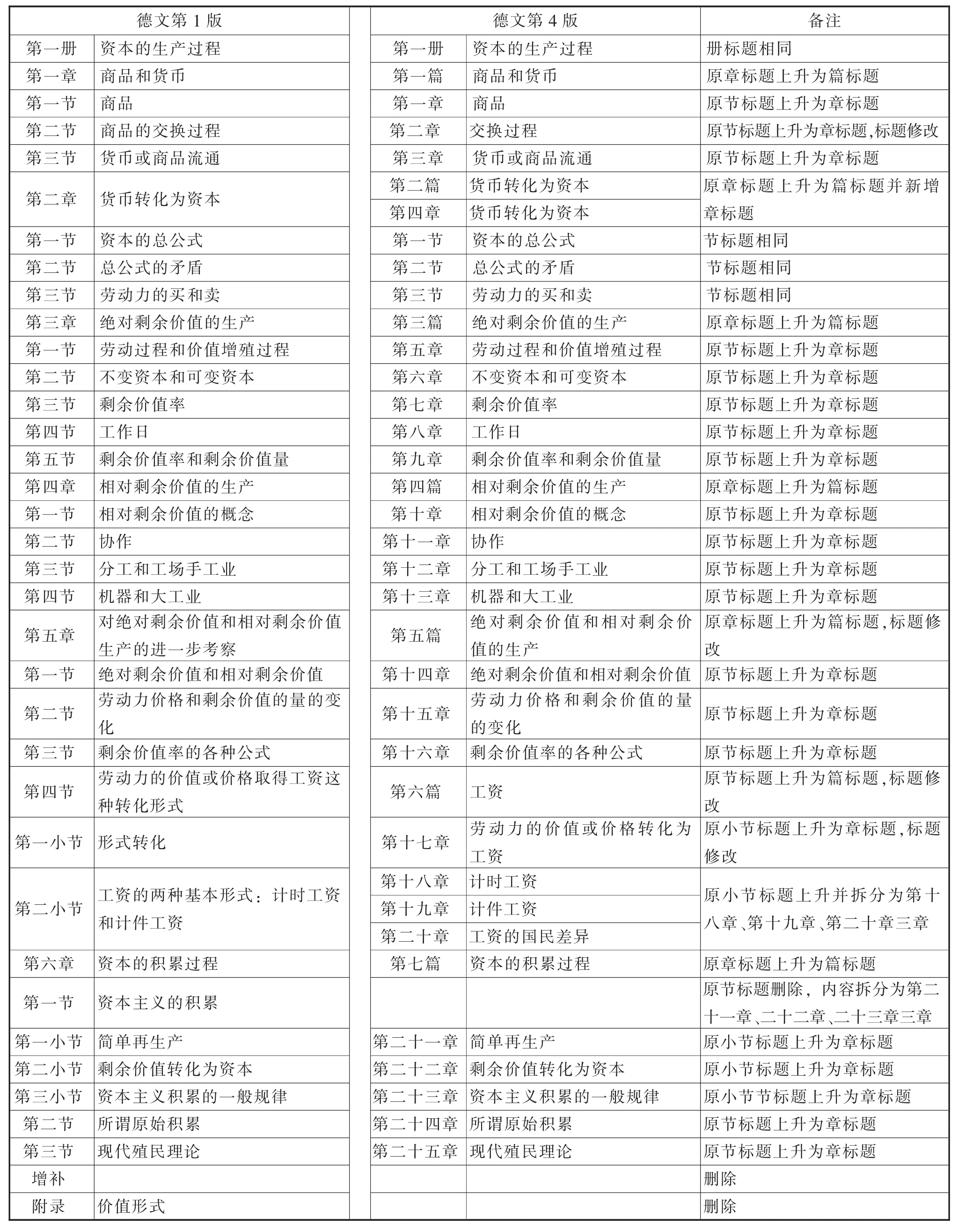

表1.德文第1版和德文第4版篇章结构对照表①根据由经济科学出版社1987年出版的《资本论》(根据第一卷德文第1版翻译)和由人民出版社2009年出版的《马克思恩格斯文集》第5卷的目录整理。

马克思修改篇章结构的尝试首先体现在他为德文第1版写的附录《价值形式》中,在这里他“尽可能简单地和尽可能教科书式地加以叙述”,[3]263而且“把每一个阐述上的段落都变成章节等等,分别加上小标题”。[3]263-264而对整卷篇章结构的修改主要完成于德文第2版,虽然法文版在这方面做了进一步的修改,[4]但德文第3版和德文第4版基本采用了德文第2版的篇章设置。德文第1版的篇章结构不像我们今天在德文第4版看到的那样是7篇25章,而是只有6章22节。(具体内容详见表1:德文第1版和德文第4版篇章结构对照表。)

从章标题看,德文第1版的6章标题均上升为篇标题,除第五章《对绝对剩余价值和相对剩余价值生产的进一步考察》改为《绝对剩余价值和相对剩余价值的生产》外,标题均相同;第五章第四节《劳动力的价值或价格取得工资这种转化形式》上升为第六篇《工资》。这样就形成了德文第4版的7篇结构。把关于工资的论述独立为一篇,使得把工资“描写为隐藏在它后面的一种关系的不合理的表现形式”,[3]276即劳动力价值或劳动力价格的转化形式,对解释资本主义剥削的神秘面纱的决定性意义得到强调和凸显。

从节标题看,德文第1版中22个节标题中,第二章《货币转化为资本》下的《资本的总公式》《总公式的矛盾》《劳动力的买和卖》3节改为第四章下3节,标题相同;第五章第四节《劳动力的价值或价格取得工资这种转化形式》上升为篇;第六章第一节标题《资本主义的积累》删除,其下三小节《简单再生产》《剩余价值转化为资本》《资本主义积累的一般规律》分别上升为三章;其余17节标题上升为章标题,除第二节《商品的交换过程》改为《交换过程》外,标题均相同。另外,第二章《货币转化为资本》上升为篇标题的同时,增加了相同的章标题即第四章《货币转化为资本》;第五章第四节第二小节《工资的两种基本形式:计时工资和计件工资》拆分为《计时工资》《计件工资》《工资的国民差异》三章;第五章第四节《劳动力的价值或价格取得工资这种转化形式》下的第一小节《形式转化》上升为章,标题改为《劳动力的价值或价格转化为工资》。这样就形成了德文第4版的25章结构。

从小节和分节标题看,第1版22节中,18节未分小节,剩余4节分小节,即第一章第三节《货币或商品流通》分3小节,其中的第二小节《流通手段》分3个分节,第三小节《货币》分3个分节;第五章第二节《劳动力价格和剩余价值的量的变化》分4小节、第四节《劳动力的价值或价格取得工资这种转化形式》分2小节;第六章第一节《资本主义的积累》分3小节。总计共分12小节,6个分节。在德文第4版的25章中,13章未分节,剩余12章分节,共59节,其中第三章《货币或商品流通》下的3节和6小节为德文第1版第一章第三节下的3小节和6分节,标题不变;第四章《货币转化为资本》下的3节为德文第1版第二章下三节,标题不变;第十五章《劳动力价格和剩余价值的量的变化》下的4节为1版第五章第二节下的4小节,标题均有改动;其余各章新增节标题49个,新增的49节中有4节又分小节,共17小节。这样就形成了德文第4版的59节23小节的结构。新增节和分节标题较多的是第四篇《相对剩余价值的生产》,特别是第十三章《机器和大工业》。这是听取了恩格斯的意见,“第四章大约占了200页,而且只分四个部分”,[3]267“在这里把题目分得更细一些,把主要部分更强调一些是绝对合适的”。[3]267马克思通过增加标题使相对剩余价值的生产方法、工人在资本主义机器生产中的地位和机器的资本主义应用等重要观点,作为认识过程的概括得到强调。[5]201

综上所述,马克思把德文第1版的6章22节12小节6分节的篇章结构修改为德文第4版的7篇25章59节23小节的结构。这其中决不仅仅是标题的简单修改,而是使“认识过程的决定性的枢纽点和对《资本论》的根本认识都更清楚地表现在标题中了”,[5]183《资本论》内在逻辑结构在外在结构中的反映更加清楚了。新的篇章划分不仅可以帮助有组织的工人运动理解这部著作,而且对于理解《资本论》逻辑和历史的统一中从抽象上升到具体的方法都具有重要意义。[6]

三、德文第4版对德文第1版正文内容的修改

《资本论》第一卷正文内容的修改完善符合理论发展的内在规律性,但其主要的内在动因是满足工人运动对理论的需要,让工人更容易地理解和接受。重要的外在动因是实践发展产生的新经验、新认识。另外,还有理论斗争的需要,因为德文第1版出版后,马克思的经济理论在很多地方遭到了歪曲和误解。当然,具体到正文每一处的修改可能并不局限于上述四种原因中的一种,而可能是几个因素综合作用的结果。

与550多处修改相对应的是马克思恩格斯为达到以上目的而进行修改的方法或者说形式,这些方法是复杂多样的,而且在不同的方法之间做严格的区别是很困难的。但为了叙述方便,我们根据它们之间的共性和个性进行了大致的分类,概括起来,《资本论》第一卷德文第4版相对于德文第1版价值理论阐释更加清晰;内容更加充实;概念更加精确;观点更加严谨;修辞更加优化。

(一)价值理论阐释更加清晰

上文提到,随着德文第1版的问世,《资本论》第一卷的理论研究工作基本上完成了,内在结构也基本确定下来,但第一章《商品和货币》(德文第4版第一篇)似乎是个例外。这一章中《价值形式》的全部和《商品的拜物教性质及其秘密》的大部分都改写了,[2]14加上《商品》部分重要的改写,可以说马克思把自己的价值理论在一定程度进行了重新阐释。

马克思对《商品和货币》部分进行修改的出发点是德文第1版在正文和附录中对价值形式分析时采取的双重论述形式。在正文中,马克思为懂得辩证法的读者写了辩证法叙述强烈得多且“很难理解”[7]1的分析。在附录中,马克思听取了库格曼和恩格斯的建议,为读者写了易于理解的教科书式的论述。对于这双重论述形式的使用方法,马克思还在德文第1版的序言中专门写了说明:“我劝不完全习惯于辩证思维的读者,跳过第15页(第19行)起至第34页末行止的这一部分去读附在书后的附录:《价值形式》。在那里将力求像科学说明所允许的那样简单地,甚至讲义式地叙述问题。读完附录以后,读者可以从第35页起继续读正文。”[7]1-2虽然这种双重叙述形式具有独特意义,特别是正文中关于价值形式的论述堪称是马克思运用辩证法分析问题的杰作,[5]158但为了理论自身的完整和叙述通俗易懂的需要,马克思进行了全部的改写,把两部分内容合并成单独的一节《价值形式或交换价值》。

马克思自己把对劳动二重性的分析看作是书中最好的地方之一,[1]331认为它“是理解政治经济学的枢纽”,[2]55而德文第1版的论述方式使这个问题的意义只被少数人认识到。马克思注意到了这一点,在德文第4版中,他在商品的使用价值和价值的对立统一向生产商品的劳动的二重性过渡中添加了节标题《体现在商品中的劳动的二重性》,这就突出了无产阶级政治经济学的质的新起点,也更加彰显了自己的价值理论与资产阶级古典经济学相比的进步所在和本质区别。

另外,通过对《商品的两个因素:使用价值和价值(价值实体,价值量)》部分内容的改写,马克思“更加科学而严密地从表现每个交换价值的等式的分析中引出了价值,而且明确地突出了在第1版中只是略略提到的价值实体和由社会必要劳动时间决定的价值量之间的联系”,[2]14进一步强调了价值实体和价值量的客观性,驳斥了认为他的价值理论具有“黑格尔式诡辩”的诬陷。

(二)内容更加充实

内容充实的直观表现是论述的增加,这种增加在有的地方使原有的论点阐释得更为充分和明确,在另一些地方则起到了增加新的认识和观点,从而使理论更为完善的作用。

1.关于机器运用的历史因素。马克思认为数学家和力学家把工具看作是简单的机器,把机器看作是复杂的工具的说法并没有看到问题的本质,因为“从经济学的观点来看,这种说明毫无用处,因为其中没有历史的要素”。[2]428马克思在这里所说的“历史的要素”就是赋予机器运用以具体的历史形式。马克思指出,资产阶级经济学家正是看不到机器运用的历史形式,从而把“机器使用工人和工人使用机器是一回事”,[2]508认为“机器除了资本主义的利用以外不可能有别的利用”,[2]508反对机器的资本主义应用,就是反对机器本身,“揭露机器的资本主义应用的真相,谁就是根本不愿意有机器的应用,就是社会进步的敌人”。[2]508-509针对这种诬蔑,马克思通过补充一个生动的例子进行了讽刺,他说:“这完全是著名的杀人犯比耳·赛克斯的道理,‘陪审官先生们,这些行商确定是被杀死了。但这不是我的罪过,这是刀的罪过。难道我们因为这种短暂的不便就该禁止用刀吗?请你们想一想!没有刀,哪里有农业和手工业?刀在外科手术上不是很能为人造福,在解剖方面不是给人带来知识吗?此外,在备办喜筵时,刀不是一位称心的助手吗?如果你们禁止用刀,那就等于把我们拖回到野蛮时代的深渊。’”[2]509

马克思还通过增加一个脚注,“在共产主义社会,机器的使用范围将和在资产阶级社会完全不同”,[2]451表明他反对的不是机器的运用,而是机器的资本主义运用。机器资本主义运用的一个弊端就是使用界限变窄了,“因为资本支付的不是所使用的劳动,而是所使用的劳动力的价值,所以,对资本说来,只有在机器的价值和它所代替的劳动力的价值之间存在差额的情况下,机器才会被使用”。[2]451而在共产主义社会,机器的运用界限变得更宽了,因为机器只被看作是使产品便宜的手段,运用的界限就在于生产机器所费的劳动要少于使用机器所代替的劳动。马克思对机器在共产主义社会运用前景的增补也增加了关于共产主义社会本质特征的一个重要内容。

2.关于“总体工人”。在德文第1版中,马克思从脑力劳动和体力劳动在劳动过程中的原始结合出发,说明了它们分工的起源:“后来它们分离开来,直到处于敌对的对立状态。产品从个体生产者的直接产品转化为结合劳动人员的共同产品。”[7]484德文第4版吸收了法文版中关于“总体工人”的论述,在第二句话的中间做了补充修改:“产品从个体生产者的直接产品转化为社会产品,转化为总体工人即结合劳动人员的共同产品。”[2]582下文的“它的各个成员”[7]484也被改为“总体工人的各个成员”。[2]582这就新增了“总体工人”的概念。

而且,马克思不仅在上述的分工意义上论述“总体工人”,还将其与理解生产劳动的规定性联系起来。马克思指出,就单个工人来说,资本主义的剩余价值生产本质使“生产劳动的概念缩小了”,[2]582因为“工人单是进行生产已经不够了,他必须生产剩余价值”。[2]582但马克思通过补充一段话:“为了从事生产劳动,现在不一定要亲自动手;只要成为总体工人的一个器官,完成他所属的某一种职能就够了。上面从物质生产性质本身中得出的关于生产劳动的最初的定义,对于作为整体来看的总体工人始终是正确的,”[2]582进一步说明了问题的另一方面,即“随着劳动过程的协作性质本身的发展,生产劳动和它的承担者即生产工人的概念也就必然扩大”。[2]582这就对“生产劳动”的概念在一般物质生产性质上作为“总体工人”的劳动的扩大和在特殊的资本主义生产中作为生产剩余价值的劳动的缩小进行了更为明确而且辩证的说明。

3.关于“资本的有机构成”的定义。在研究资本的增长如何对工人阶级的命运产生影响的第二十三章,相对于德文第1版,德文第4版吸收法文版相关的内容对开头进行了大段的补充,其重要意义在于对“最重要的因素”[2]707——“资本构成”进行全面科学的分析,从而使其成为整个章节的起点。在补充中,马克思从双重意义上来理解资本的构成,即从价值方面来看,资本的构成是生产资料的价值和劳动力的价值即工资总额的比率来决定的,从物质方面来看,资本的构成是由所使用的生产资料量和为使用这些生产资料而必需的劳动量之间的比率来决定的。马克思称前者为资本的价值构成,后者为资本的技术构成,[2]707并在两者的辩证统一中,给出了“资本有机构成”的全面科学的定义:“由资本技术构成决定并且反映技术构成变化的资本价值构成。”[2]707这样就增加了一个对揭示资本主义积累过程和历史趋势至关重要的概念。

内容的充实还突出表现在对新的科学认识、历史材料和统计资料的运用上。比如恩格斯对马克思关于“分子说”的脚注进行补充,进一步说明了罗朗和热拉尔在分子理论研究中所作的贡献;在阐述资本主义生产关系的历史形成部分,增加许多有关惩治被剥夺者方式和数量的历史经验材料,进一步证明资本主义原始积累的暴力性和掠夺性,通过补充1871年新的立法事件,揭露了资产阶级议会的立法把戏,进一步证明资产阶级法律的阶级性;资本积累和原始积累部分,增加了工人阶级状况,爱尔兰农业和苏格兰等地农民被剥夺的新材料,也增加了银行、国债、税收制度所起的聚敛财富的巨大作用等等内容。

(三)概念更加精确

概念的精确化主要是对在德文第1版中未加严格区分的概念通过准确的和补充的规定使其涵义更加精确,以相互区别。这种概念往往是成对出现的。

1.“价值”和“交换价值”。“价值”和“交换价值”是马克思价值理论的基本概念,但在德文第1版中马克思没有对“价值”和作为价值表现形式的“交换价值”进行彻底的划分,例如他在一个脚注中说明:“如果我们以后对‘价值’这个词不作进一步的规定,那就总是指交换价值。”[7]12对此,准备德文第2版的过程中,马克思在分析同时代的庸俗经济学家从交换比例中引申出价值和价值量,进而混淆价值量和相对价值、价值和等价物的错误观点时,可能就认识到用交换价值代替价值是有问题的,因为这样会使人误以为用交换价值代替一定量的价值或价值量也是正确的,从而可能使自己的理论潜伏着对交换价值作出矛盾论述的危险。[5]193因此,马克思在新的版本中力图把交换价值和价值区分开。如果在他的手稿《〈资本论〉第1版的补充和修改(1871年12月-1872年1月)》中第一章第一节的标题还是《商品的两个因素:使用价值和交换价值》,第三节的标题还是《价值形式》的话,[5]193在新版本中则分别改为《商品的两个因素:使用价值和价值(价值实体,价值量)》和《价值形式或交换价值》。这一修改在正文中也有体现,例如“一个物可以是使用价值而不是交换价值。在这个物并不是由于劳动而对人有用的情况下就是这样。例如,空气、处女地、天然草地、野生林等等”,[7]15这段话中的“交换价值”改为“价值”。[2]54

2.资本的“积聚”和“集中”。“积聚”和“集中”是马克思积累理论的重要概念。在德文第1版中,马克思虽然在内容上区分了资本“积聚”过程和“集中”过程,认为前者表示单个资本的增长,而后者表示分散的单个资本的吸引。但在叙述时,马克思却只用了“积聚”这一个概念。为了在概念上更清楚地区分这两个不同的过程,在德文第4版中吸收了法文版采用的“集中”这个概念以表示单个资本被集中在一起,并在相应的地方把“积聚”都改为了“集中”。例如“社会总资本这样分散为许多单个资本,或它的各部分间的互相排斥,又遇到各部分间的互相吸引的反作用。这已不再是生产资料和对劳动的支配权的简单的、和积累等同的积聚……这是不同于积累的本来意义的积聚”。[7]599这段话中最后的“积聚”一词改为“集中”。[2]722

3.“工艺”和“技术”。在德文第1版中,马克思沿用了19世纪上半叶的说法,特别是德国工艺学家约翰·贝克曼和约翰·亨利希·冯·坡珀的说法。他们把“工艺”概念不仅理解为包括手工工人从事不同工作时所遵循的意图,也理解为进行工作的基础和达到目的而使用的手段,[5]232因而也包含了“技术”概念的涵义。加上马克思也不仅把“技术”这一概念理解为劳动资料,还把它看成与生产的程序方面有关。[5]201所以,马克思主要使用了“工艺”和“工艺的”这一概念。随着机器的广泛使用,19世纪下半叶,“技术”这个术语被广泛使用,形成了概念体系。[5]233马克思对“工艺”和“技术”这两个概念做了进一步区分,把“工艺”严格限制在现代科学范围内,而用“技术”表示人类创造的劳动资料,或者说是人类与自然界的关系中创造的手段。基于此,“工艺”这个概念在很多地方被改为“技术”,相应的“工艺的”被改为“技术的”。例如“工人把一定量的劳动——撇开他的劳动所具有的特定的内容、目的和工艺性质——加到劳动对象上,也就把新的交换价值加到劳动对象上”,[7]172这段话中的“工艺”改为“技术”。[2]232

4.“劳动”和“劳动过程”。相比于德文第1版,德文第4版中对一般意义的“劳动”的定义更加精确化:“劳动首先是人和自然之间的过程,是人以自身的活动来中介、调整和控制人和自然之间的物质变换的过程。”[2]207-208这与第一章在论述创造商品使用价值的“有用劳动”[2]56时的定义一致,在那里,劳动的特点表现为“使特殊的自然物质适合于特殊的人类需要的、有目的的生产活动”。[2]56但是这个定义的主语“劳动”在德文第1版中还是“劳动过程”[7]148这一术语。在德文第1版中把“劳动过程”定义为物质变换的过程,虽然使劳动过程的三要素——劳动、劳动资料和劳动对象——都包含在内,但“人类劳动”相对于其他要素的独特作用表现得不够清晰,从而使“人类劳动”是人类社会与自然之间物质变换的独有条件,是“劳动过程”区别于一般物质变换过程的本质特征这一点没有得到足够的强调。通过对“劳动”和“劳动过程”这两个概念的进一步区分,明确“劳动”不同于作为整体的“劳动过程”,它是人用来引起、调整和控制与自然的物质交换的手段,是活的劳动进入这个过程,从而是“劳动过程”的主导要素;而“劳动过程”是劳动、劳动工具和劳动对象在它们运动中的统一,这个过程因包含“劳动”而不同于一般的物质变换过程。基于这一区分和对“劳动”要素的强调,马克思在多处用“劳动”[5]208代替“劳动过程”,[7]149一处将“过去劳动过程的”[7]153改为“劳动”。[5]212

(四)观点更加严谨

马克思主义认为,实践是认识的基础和源泉,也是检验真理的唯一标准。认识总是会受到实践发展的限制,随着实践的发展,原来的一些观点可能会出现偏差。而且对于《资本论》这样的鸿篇巨制来说,细节的疏忽和错误也在所难免。但难能可贵的是马克思恩格斯能以严谨的科学精神对这些观点和论述进行修改纠正。

1.对“剩余价值率”计算材料的纠正。剩余价值率是重要概念,对理解资本主义剥削程度和实质具有重要意义,但对这个问题甚至连马克思的战友都有些误解,恩格斯在写给马克思的信中就提到列奥·弗兰克尔在《人民意志报》发表的文章中“把机器的磨损、润滑剂、煤(不作为原料)、地租等等都计算在‘杂费’内,而把‘杂费’看作剩余价值的一部分”。[8]464因此,马克思为了更严谨地阐明剩余价值率,在“剩余价值率是劳动力受资本剥削的程度或工人受资本家剥削的程度的准确表现”[2]252这句话后增加了一个脚注:“剩余价值率虽然是劳动力剥削程度的准确表现,但并不是剥削的绝对量的表现。例如,如果必要劳动=5小时,剩余劳动=5小时,那么剥削程度=100%。这里剥削量是5小时。但是如果必要劳动=6小时,剩余劳动=6小时,剥削程度仍然是100%,剥削量却增加了20%,由5小时增加到6小时。”[2]252另外,马克思根据恩格斯提供的“非常精确”[2]253的材料,对一个剩余价值率计算的例子进行了修正,因为德文第1版中的这个例子“有些事实错误”。[2]253在涉及“剩余价值率”的另一个地方,针对李嘉图从不撇开利润、地租等特殊形式去进行研究剩余价值本身,从而把剩余价值率的各种规律同利润率的各种规律相混淆的局限性,马克思通过补充一个计算案例说明了剩余价值率和利润率的区别,“利润率是剩余价值同预付总资本的比率,而剩余价值率则是剩余价值同这个资本的可变部分的比率。假定资本(C)为500镑,分在原料、劳动资料等(c)上共400镑,分在工资(v)上为100镑;再假定剩余价值(m)=100镑。这样,剩余价值率为m/v=100镑/100镑=100%,而利润率m/C=100镑/500镑=20%”,[2]598这就进一步明确了自己与李嘉图理论的区别,彰显了作为阐释剩余价值和剩余价值率第一人的历史功绩。

2.对“家庭”和“氏族”在历史发展中先后顺序的调换。德文第1版中,在谈论社会分工的起点时,马克思说:“在家庭内部,随后在氏族内部,由于性别和年龄的差别,也就是在纯生理的基础上产生了一种自然的分工。”[7]334在这里,马克思认为家庭的出现早于氏族。但随着对人类原始状况的深入研究,恩格斯通过增加脚注对此作了纠正:“最初不是家庭发展为氏族,相反地,氏族是以血缘为基础的人类社会的自然形成的原始形式。由于氏族纽带的开始解体,各种各样家庭形式后来才发展起来。”[2]407

3.对洛贝尔图斯评价的重新定位。在德文第1版,马克思对德国经济学家卡·海·洛贝尔图斯在剩余价值理论上的发现给予较高的评价:“地租理论虽然是错误的,但它看出了资本主义生产的本质。”[7]507但随着19世纪70年代末以后,历史学派形成了对洛贝尔图斯的崇拜,把他说成是第一个科学社会主义者,经济社会主义的李嘉图,连马克思都没有超过他。由历史学派出版的洛贝尔图斯的信件中也表明,洛贝尔图斯本人也认为马克思在剩余价值理论上是以他为依据的。[5]258对这种反对甚至污蔑马克思的观点,恩格斯进行了反驳,他在马克思的评价之后加了补注,“从这里可以看出,只要马克思在前人那里看到任何真正的进步和任何正确的新思想,他总是对他们作出善意的评价。然而洛贝尔图斯致鲁道夫·迈耶尔的书信的发表,使马克思的上述赞许不能不打一个相当的折扣”,[2]608因为洛贝尔图斯不能在价值规律的基础上解释资本和劳动之间的交换,即使他几乎发现了剩余价值的踪迹,但没有也不能再往走了。[9]416

(五)修辞更加优化

马克思是语言大师,他对写作德文第1版时所使用的修辞特别重视,以“尽可能地做到通俗易懂”。[2]7对此,甚至连与马克思持完全对立观点的媒体《星期六评论》也不得不承认德文第1版的叙述方法“使最枯燥无味的经济问题具有一种独特的魅力”。[2]19但正如马克思自己所说:“对于《资本论》文字上的缺点,我本人的评判比任何人都更为严厉。”[2]19因此,他通过“付出了艰苦的劳动”对以后版本中的文字进行修辞上的修改,以便让读者更容易理解,而“这些修改全书各处都有”。[2]14本文仅举几段修改作为例证。

在论述《交换过程》的开头,德文第1版写道:“商品不能自己到市场去,不能自己去交换……因此,每一方只有符合自己的意志又符合另一方的意志,就是说双方只有符合双方共同的意志,才能让渡自己的商品,占有别人的商品,而且让渡自己的商品是为了占有别人的商品……在这里,人们只有使作为商品的某种物彼此发生关系,他们才彼此发生关系。因此,这种关系的所有规定都包含在作为商品的物的规定中。在这里,一个人对另一个人来说,只有作为商品的代表即商品所有者才存在。”[7]52-53在德文第4版中这些文字被修改为:“商品不能自己到市场去,不能自己去交换……因此,一方只有符合另一方的意志,就是说每一方只有通过双方共同一致的意志行为,才能让渡自己的商品,占有别人的商品。……在这里,人们彼此只是作为商品的代表即商品占有者而存在。”[2]103-104这一修改最直观的是文字大大减少了,但所表达的意思反而更加明确了。

马克思对《政治经济学关于规模扩大的再生产的错误见解》开头的一段文字也进行了修改。在“旧贵族的思想,如黑格尔正确地指出的,是主张‘消费现存的东西’,特别是讲究个人侍奉的豪华,以示阔绰”[2]679这段文字之后,德文第1版是这样写的:“与此相反,在资产阶级经济学看来,具有决定性重要意义的是要强调指出,新社会的福音书告诫人们,资本的积累,即把剩余价值花费在购买生产工人上,是必要条件。”[7]561德文第4版将其改为:“与此相反,在资产阶级经济学看来,具有决定性重要意义的是,宣布资本积累是每个公民的首要义务,并谆谆告诫人们,如果把全部收入吃光用尽,而不把其中相当的一部分用来雇用追加的生产工人,让他们带来的东西超过他们耗费的东西,那就不能积累。”[2]679显然,修改后的文字更加生动活泼,更好地描绘了资产阶级经济学家鼓励资本积累的腔调。

虽然在正文部分德文第4版对第1版进行了大量的修改,但其仍是以第1版为基础和依据的。从逻辑起点看:在德文第1版是商品;在其他版本中,虽然具体表述有变化,但起点没有变,仍然是商品。从逻辑线索来看:德文第1版沿着商品→价值→货币→资本→剩余价值→资本积累的一般规律和历史趋势的线索展开;其他版本在篇章结构上虽然有调整,但逻辑线索没有变。从主要概念的使用看:德文第1版中的主要概念如商品、价值、货币、资本、劳动力商品、剩余价值、价值增值过程、不变资本、可变资本、剩余价值率、绝对剩余价值、相对剩余价值、工资、再生产、资本积累等等,在其他版中的涵义基本没有变化,仍然是理论的主要支撑点。从主要结论看:德文第1版已经得出了资本主义必将为社会主义取代的科学结论,这也是其他版本的主要结论。所以作为《资本论》第一卷各个版本的基础,标志着马克思政治经济学第一次完整系统发表的德文第1版仍具有独特的毋庸置疑的历史价值和研究价值。

由于篇幅和研究视野的限制,本文不能对550多处的修改一一加以呈现和分析,而是在上述五个方面分别举例加以说明。从德文第1版到德文第4版修改的过程和内容中,我们不仅可以看到马克思主义与时俱进的理论品质,更体会到了马克思恩格斯严谨治学的科学精神。我们应发扬马克思恩格斯修改完善《资本论》第一卷的科学精神,扎实研究《资本论》,为创立和发展中国特色社会主义政治经济学做出自己应有的贡献。

[1]马克思恩格斯全集:第31卷[M].北京:人民出版社,1972.

[2]马克思恩格斯文集:第5卷[M].北京:人民出版社,2009.

[3]马克思恩格斯文集:第10卷[M].北京:人民出版社,2009.

[4]赵学清.法文版《资本论》第一卷的修改及其启示[J].南京政治学院学报,2011,(5).

[5]杨金海,主编.马克思主义研究资料:第8卷[M].北京:中央编译出版社,2014.

[6][德]罗尔夫·黑克尔.《资本论》第一卷的诞生及其不同版本[J].朱毅,译.国外理论动态,2011,(10).

[7][德]马克思.资本论(根据第一卷德文第1版翻译)[M].王全民,等,译.北京:经济科学出版社,1987.

[8]马克思恩格斯全集:第32卷[M].北京:人民出版社,1974.

[9]马克思恩格斯全集:第35卷[M].北京:人民出版社,1971.

[责任编辑:沈斐]

The Revision and Improvement of the First Volume of Fourth German Edition of The Capital Compared with the First Edition——Commemorating the 150th Anniversary of the Publication of the First German Edition of The Capital

MAO Yilong,ZHAO Xueqing

(Nanjing Political Institute of PLA,Nanjing 210003,Jiangsu,China)

The fourth edition of the first German volume of The Capital has gone through 23 years improvement since its first publication.Compared with the first edition,the fourth has made extensive revisions in text structure and body content.As a result, the fourth edition has improvements in logical structure,clear exposition of value theory and concept,rich content,rational viewpoint and improvement in rhetorical means.A comparative analysis of two editions has great significance for understanding the development of Marxist political economy theories and socialist political economy with Chinese characteristics.

the first volume of The Capital;revision;comparison

A81

A

1674-0955(2017)02-0047-09

2017-02-15

毛一龙,男,江苏常州人,解放军南京政治学院马克思主义理论系讲师,研究方向:马克思主义政治经济学;赵学清,男,江苏灌南人,解放军南京政治学院原副院长、教授、博士生导师,少将。研究方向:马克思主义政治经济学、社会主义市场经济理论等。