我国流通业发展的减贫效应研究

范炳絮

内容摘要:本文利用1997-2014年我国31个省份的面板数据,实证检驗了我国流通业发展对农村减贫的效应。研究表明,流通业发展能够显著促进农村减贫,主要通过经济发展效应、产业结构调整效应、就业增长效应和供应链垂直整合效应作用于农村居民收入和农村减贫。在控制变量方面,农村固定资产投资总额和农村居民人均纯收入在1%的显著性水平上对农村减贫有促进作用,第一产业产值的下降提高了农村贫困水平,有效灌溉面积和化肥施用量总体上有利于农民收入的增长,对农村减贫有促进作用。同时,本文将全国31个省份划分为东、中、西三个子样本来检验结论的稳健性,结果表明研究结论是稳健的。

关键词:流通业发展 农村减贫 面板模型

引言

改革开放30多年以来,伴随着我国经济的高速增长,农村地区贫困人口有了大幅下降,减贫效果显著。但是,自20世纪90年代以来,我国农村地区贫困率下降幅度逐渐变小,导致农村地区贫困人口规模依然庞大,且随着城乡收入差距拉大,城乡居民相对贫困问题难以改善。随着近年来“精准扶贫”概念的提出,贫困问题成为社会各界关注的热点问题。尽管现有研究对如何减缓贫困有了较多研究,但是对流通业发展与农村减贫关系的研究还未涉及。事实上,流通业联系着生产和消费环节,对从事农业生产的农村居民收入增长有重大影响。而且随着流通业发展壮大,可以通过吸纳更多农村剩余劳动力就业,有助于农村居民工资性收入的增长,进而对降低农村贫困人口有促进作用。因此,研究流通业发展对农村减贫的作用,对于降低农村贫困发生率、实现“精准扶贫”和“发展成果由人民共享”具有重大的理论和现实意义。

文献综述

国内外学者对如何减少贫困人口、降低贫困发生率已进行了较多研究,涉及的视角较为广泛,总结起来主要有以下几点:一是经济增长视角。Luo(2011)通过对我国1988-2002年的数据进行分析发现,穷人确实能够从经济增长的“涓滴效应”中受益,但是不同收入群体收益并不均等。张凤华、叶初升(2011)通过在计量模型中加入农业生产条件、农业政策和产业结构等中间变量进行分时期研究,证实了经济增长在农村减贫中具有重要的作用。二是产业结构视角。Montalvo 和Ravallion(2010)利用1983-2001年我国省际面板数据,实证检验了产业结构对农村减贫的影响。研究发现,经济增长对减缓贫困的作用主要是通过农业产生的。李小云等(2010)也证实了上述观点,相对于第二、三产业,第一产业增长的减贫效应依然强劲。岳希明和罗楚亮(2010)利用微观家户调查数据研究发现,外出务工带来的工资性收入对减少贫困具有重要促进作用。张凤华、叶初升(2011)研究认为产业结构对农村减贫的影响在不同发展时期具有差异,三次产业发展的减贫效应会随着经济发展而发生转换。三是公共支出视角。Gachassin et al.(2010)研究发现,修建道路可以增加人们的就业机会,就业机会的增加有利于减少贫困。王娟、张克中(2012)通过构建公共支出与减贫关系的理论框架,实证分析了公共支出结构与减贫的关系。研究结果表明,基本建设支出、社会救济支出和农业性公共支出有利于减少贫困,科教文卫支出对减少贫困的作用不显著。李慧玲、徐妍(2016)利用1988-2014年我国省际面板数据实证研究发现,交通基础设施建设能够显著地促进农民收入的增加和贫困的减少。四是其它研究视角。葛顺奇等(2016)从外商投资视角研究了外商直接投资的减贫效应,研究发现,外商直接投资能够显著提升贫困人口生活水平和降低贫困发生率。邹文杰(2014)研究发现我国医疗卫生服务均等化具有显著的减贫效果,且存在空间异质性和门槛特征。傅鹏、张鹏(2016)利用面板门槛模型证实了农村金融发展对贫困减缓具有显著的非线性作用。

尽管上述研究已较为充分,但是却还未有学者从流通业发展视角研究减贫作用。流通业发展联系着生产和消费环节,其发展壮大对农村地区经济发展、产业结构调整、劳动力就业和农产品销售等必然有显著的影响,进而对农村居民收入增长和贫困减少产生影响。本文尝试从流通业发展视角来研究农村减贫问题,在理论机制分析的基础上,利用1997-2014年我国省际面板数据,实证研究流通业发展的减贫效应。

理论机制分析

流通业发展可以通过以下渠道影响农村居民收入和农村减贫,如图1所示。

(一)经济发展效应

作为生产和消费的中间环节,流通业的发展联系着生产和消费,它可以通过引致生产和消费的前向关联和后向关联来带动城乡经济的发展,特别是对信息闭塞的广大农村地区而言,尤其如此。同时,流通业的发展也为农村居民提供了多种多样的消费品,满足了居民的消费需求,反过来可以通过扩大内需来实现农村经济增长。经济增长必然带来农村居民收入水平的提升,有助于降低贫困率,从而实现减贫的目的。

(二)产业结构升级效应

关于产业结构的减贫效应研究,目前还未形成一致结论。在宏观层面研究中,包括世界银行在内的相关研究都认为农业发展对农村减贫的作用是第一位的。微观层面的研究结论与宏观层面的研究并不一致。大量的家户层面的调查研究显示,相比没有外出务工的家庭而言,有外出务工人员的家庭其生活水平明显较高,这主要得益于包括外出务工收入在内的工资性收入增长,外出务工能够显著降低农村居民的贫困发生率,且这一结论在不同的贫困标准、福利衡量指标间都具有很好的稳健性。上述研究差异并未考虑我国劳动力流动变迁的历史现实。在改革开放初期,由于户籍制度的严厉限制,农村劳动力转移规模较小,这时农业发展仍然是农村居民收入增长的主要来源。20世纪90年代中后期,随着户籍制度改革、农村劳动力转移限制的放宽,农村劳动力开始大规模向非农行业转移,工资性收入对农村居民收入增长的贡献增大,即二、三产业在农村减贫中的作用逐渐凸显(张凤华等,2011)。

(三)就业增长效应

流通业发展可以通过农村居民就业增长来实现减贫。一方面,流通业联系着生产和消費,可以通过流通业自身的发展扩大来吸纳更多的人员就业。流通业属于低技能性服务业,其对劳动力的劳动素质要求和技能要求较低,且这类服务性工作对劳动者的沟通交流能力和环境适应能力有较高要求,而技术进步带来的机器设备无法胜任此类工作,因此流通业发展对低技能的农村劳动力需求较大,有利于农村劳动力的就业增长。另一方面,流通业发展能够通过前后向关联效应来扩大就业。流通业是生产和消费的中间环节,流通业的发展能够通过这种前后向关联效应来促进农村产业结构调整、优化,扩大农村产业的生产能力,从而使得整个产业结构的就业吸纳能力得到增强。

(四)供应链垂直整合效应

对于从事农业的农村居民而言,流通业发展可以通过供应链垂直整合来实现农产品的畅销、增值,进而增加农村居民收入,降低贫困发生率。在广大农村地区,农户拥有丰富多样的农产品,但是囿于交通、信息等的闭塞,导致农户往往只停留在供应链的的上游生产环节,而与加工、贮藏、物流和销售等中下游环节相脱离,在整个供应链体系中处于不利地位。而流通业的发展使得农户可以参与到供应链的中下游环节,不仅可以方便、快捷地获取市场信息,扩大销售规模,同时通过参与中下游的贮藏、物流、销售等环节,可以实现农产品的增值,从而有利于农户收入的增加和贫困的减少。

模型设定与变量说明

(一)计量模型设定

有关学者已对农村减贫问题进行了较多研究,涉及经济增长、公共支出、对外贸易、金融发展等视角。本文借鉴相关研究,并结合研究主题需要,综合选取农村居民人均纯收入、农村固定资产投资总额、第一产业产值、农业有效灌溉面积、化肥施用量等指标作为控制变量。同时,为了消除异方差和保证数据平稳性,本文对相关指标进行对数化处理,最后建立如下模型:

povit=β0+β1lnconit+β2lninvit+

β3lnincit+β4lnyczit+β5lnyxgit+β6lnhfit+μit

其中,i表示地区,t表示时间。pov为被解释变量,用来衡量贫困水平。con为关键解释变量,代表流通业发展水平。同时,为了研究不同区域流通业发展的减贫效应差异,本文按照地理位置将全国31个省份划分为东部、中部和西部地区,用不同地区的数据来验证结论的稳健性。

(二)变量说明与数据描述

被解释变量:贫困水平(pov)。现有研究来衡量农村贫困水平的指标主要有贫困发生率、贫困矩、FCT指数等,但是由于我国贫困标准划分标准统一,不同时期贫困线水平不同,这些指标适用性不强。因此本文采用农村恩格尔系数来衡量农村贫困水平,这一指标具有连续性,能够很好地考察农村地区贫困状况的动态变化。恩格尔系数为正向指标,恩格尔系数越大,表明农村贫困程度越高。

核心解释变量:流通业发展水平(con),用社会消费品零售总额来衡量。

其它控制变量:考虑到流通业发展可能通过其它渠道影响农村减贫效果,本文通过加入控制变量来衡量这种作用。经济增长和收入水平用农村居民人均纯收入(inc)来衡量,公共支出用农村固定资产投资总额(inv)来衡量,用第一产业产值(ycz)来衡量产业结构的影响,用有效灌溉面积(yxg)和化肥施用量(huaf)来衡量农业生产条件。

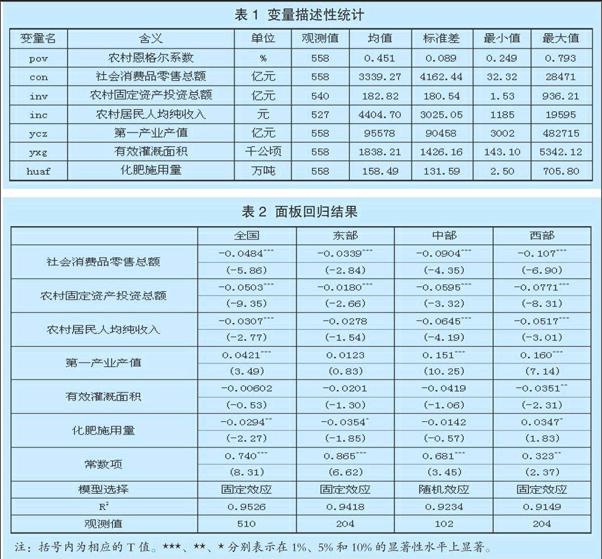

由于重庆市1997年成为直辖市,鉴于数据的可比性和连续性,本文研究时间段选取为1997-2014年,数据来源于历年《中国统计年鉴》,变量描述性统计如表1所示。

实证分析

(一)全国样本回归结果分析

在对数据进行计量回归之前,需要对数据进行平稳性检验和协整检验。检验结果表明,本文的数据是一阶差分平稳且具有协整关系,说明计量回归不会产生虚假回归的情况。就全国整体样本而言,Hausman检验结果表明,固定效应模型优于随机效应模型,使用固定效应模型更合适准确。具体回归结果如表2 所示,R2为0.9526,具有较高的拟合优度,说明本文指标选取是合理的。

本文的核心解释变量是流通业发展水平,用社会消费品零售总额来衡量。社会消费品零售总额变量对农村恩格尔系数有负向影响,且在1%显著性上显著,说明流通业发展能够显著地降低农村居民贫困水平,对农村减贫有重要推动作用,这与本文理论部分的研究相吻合。本文理论部分已经表明,流通业发展能够通过经济发展效应、产业结构调整效应、就业增长效应和供应链垂直整合效应四种渠道影响农村居民收入水平。

农村固定资产投资总额变量在1%的显著性水平上对农村减贫有促进作用,农村固定资产投资总额越大,农村居民恩格尔系数越小,农村贫困人口就越少。农村固定资产投资特别是交通基础设施投资能够很好地打破农村贫困、边远地区与市场相隔绝的状态,通过加强与市场的交流、联系,能够为农村地区农产品生产、销售打开渠道,同时也有利于农业机械化水平的提升和农产品附加值的提高,从而促进当地农村经济增长,有利于减少农村贫困的发生。

农村居民人均纯收入变量对农村恩格尔系数有显著的抑制作用,说明通过提高农村居民人均纯收入能够降低农村居民食品消费支出的占比,有利于减少农村贫困。收入水平是衡量农户贫困与否的最主要指标,对农村贫困的影响是最直接、最根本的,其它变量都是通过影响收入水平来作用于减贫。

第一产业产值用来衡量产业结构调整对农村减贫的影响。研究表明,第一产业产值与农村恩格尔系数具有正向相关关系,且在1%的水平上显著。事实上,随着工业化和城镇化进程的加快,第一产业占GDP的比重在逐年降低,第一产业产值的下降推动了农村恩格尔系数的上升,不利于农村减贫。这证实了Montalvo、Ravallion(2010)和李小云等(2010)的观点,经济增长对减贫的作用主要是通过农业产生的,农业发展的落后制约了减贫的效果。

有效灌溉面积和化肥施用量衡量了农业生产条件。结果显示,农业生产条件的改善总体上有利于农民收入的增长,对农村减贫有促进作用。

(二)稳健性检验

本文通过将我国31个省份划分为东、中、西三个子样本,检验上述研究结论在不同样本中是否稳健,結果如表2所示。结果表明,本文的研究结果是稳健的。社会消费品零售总额变量对东部、中部和西部地区农村恩格尔系数都有显著的负向影响,说明流通业发展对农村减贫有显著的推动作用,这与全国整体结论相一致,结论是稳健、可信的。在控制变量方面,农村固定资产投资总额和农村居民人均纯收入两个变量对农村减贫有正向影响,第一产业产值的下降不利于农村减贫,有效灌溉面积和化肥施用量有利于减缓农村贫困,这些结果与全国整体结果相吻合,说明本文的结论是可信的。

结论

本文利用1997-2014年我国31个省份的面板数据,在理论分析的基础上,实证检验了我国流通业发展对农村减贫的效应。研究结果表明,流通业发展能够显著促进农村减贫,主要通过经济发展效应、产业结构调整效应、就业增长效应和供应链垂直整合效应作用于农村居民收入和农村减贫。在控制变量方面,农村固定资产投资总额和农村居民人均纯收入在1%的显著性水平上对农村减贫有促进作用,第一产业产值的下降提高了农村贫困水平,有效灌溉面积和化肥施用量总体上有利于农民收入的增长,对农村减贫有促进作用。同时,本文将我国31个省份划分为东、中、西三个子样本来检验结论的稳健性,结果表明研究结论是稳健的。

在进入“精准扶贫”阶段后,要通过大力发展流通业特别是物流业来实现精准减贫。第一,要大力发展农村流通业,鼓励农村居民从事流通业。流通业发展不仅能够直接促进农村居民增加就业,同时从事流通业能够方便农民获取相关市场信息,有利于及时调整农业生产,从而增加农民收入和减少贫困。第二,加强农村流通业基础设施建设,完善流通业市场环境。加强农村交通基础设施建设,特别是加强对农村水、电、路、网等的建设,改善农村流通环境。尤其是在电子商务快速发展的当下,发展农村电子商务和完善物流网络对于农民增收和农村减贫至关重要。

参考文献:

1.Luo Chuliang.Economic Restructuring,Informal Jobs and Pro-poor Growth in Urban China[J].Asian Economic Journal,2011,25(1)

2.张凤华,叶初升.经济增长、产业结构与农村减贫——基于省际面板数据的实证分析[J].当代财经,2011(12)

3.Montalvo,G.Jose and Martin Ravallion.The Pattern of Growth and Poverty Reduction in China[J].Journal of Comparative Economics,2010(38)

4.李小云,于乐荣,齐顾波.2000-2008中国经济增长对贫困减少的作用:一个全国和分区域的实证分析[J].中国农村经济,2010(4)

5.岳希明,罗楚亮.农村劳动力外出打工与缓解贫困[J].世界经济,2010(11)

6.Gachassin,Marie.Najman,Boris.The Impact of Roads on Poverty Reduction: A Case Study of Cameroon. Policy Research Working Paper Series 5209,the World Bank,2010

7.王娟,张克中.公共支出结构与农村减贫—基于省级面板数据的证据[J].中国农村经济,2012(1)

8.李慧玲,徐妍.交通基础设施、产业结构与减贫效应研究—基于面板VAR模型[J].技术经济与管理研究,2016(8)

9.葛顺奇,刘晨,罗伟.外商直接投资的减贫效应:基于流动人口的微观分析[J].国际贸易问题,2016(1)

10.邹文杰.医疗卫生服务均等化的减贫效应及门槛特征—基于空间异质性的分析[J].经济学家,2014(8)

11.傅鹏,张鹏.农村金融发展减贫的门槛效应与区域差异—来自中国的经验数据[J].当代财经,2016(6)