集聚视角下要素流动与产业演化

邵文武

内容摘要:本文在集聚视角下对要素流动引起产业演化的微观机制进行研究,运用产业组织理论、产业演化理论,建立了单一要素流动模型、多要素互动动态模型和集群视角下产业演化模型,分析了多要素流动的微观动力和相互作用,以及在非流动要素调节下多要素流动如何引发产业演化和升级。通过研究得出如下结论:在非流动性要素中,软环境的作用至关重要;产业集群的“要素洼地”效应、“自我集聚”效应和“要素锁定”效应,促进要素集聚,引发产业规模增大;集群内“裂变”效应、社会网络资源和集群的开放性形成集群演化升级的基础;技术创新是集群能否升级的决定因素。

关键词:产业经济 产业演化 要素流动 集聚

引言

在演化分析框架下,企业作为产业内的微观主体,它们之间相互作用以及微观主体与环境之间互动,系统涌现出特定的宏观结构,即表现为产业的演化过程。要素总量增减是系统中企业规模和数量变化的微观基础,要素流动是特定产业中要素增减的重要因素。要素流动一方面能够带来产业内部要素种类、数量和結构变化,另一方面激发闲置生产要素投入生产活动。在市场机制条件下,要素逐利性使得要素流动在衡量目标地的收益和流动成本后做出选择。

“大推进理论”认为要素配置总是存在最优比例,单一的要素安排难以达到福利最大化状态。每一种流动性要素与其它要素之间存在最佳匹配,在达到均衡之前始终处于流动状态。然而非流动性要素中自然资源的相对价格在发生变化,经济与人文要素中的信息服务、产业基础、基础设施、市场体系、制度环境、根植文化环境、社会资本等具体要素始终保持动态变化,因此流动性要素达到帕累托最优是一种不稳定均衡状态,要素的动是其存在的常态。研究发现,劳动力、资本和技术的自由流动能够加快要素集聚,从而改变要素投入结构,提高产业全要素生产率,促进产业演化,实现产业结构高级化和合理化。

单一要素流动动因机理分析

(一)资本流动动因分析

在市场经济条件下,资金可以随着多种直接和间接的投融资方式,从收益较低和风险较高的地区向收益较高和风险较低的地区流动。

假定目前企业经营地址为o,可候选投资点为i,区域内潜在顾客的需求点集合为J(j=1,2,…,n),模型目标是企业选址中实现利润最大化。设αj为需求点j的购买力,co和ci分别为企业在o点和i点单位吸引力成本;fo和fi分别为企业在o点和i点固定前期投资成本;φo和φi分别为企业在o点和i点运行成本;doj和dij分别为o点和i点到j的欧氏距离;bj为依据吸引力和距离对需求点j的总效用;μo和μi分别为企业在o点和i点最大吸引力水平。决策变量Qo和Qi分别为企业在o点和i点吸引力水平。

依据重力规则,当企业在i点投资且吸引力为Qi时,需求点j的顾客惠顾i处的概率为,进而企业投资i点的总收益为,

同理,企业在o点的总收益为。

在(5)式中,第一项是o地和i地总收益之差;第二项是i地和o地固定前期投资成本之差;第三项为i地和o地吸引力水平下可变吸引成本之差;第四项为i地和o地运行成本之差。

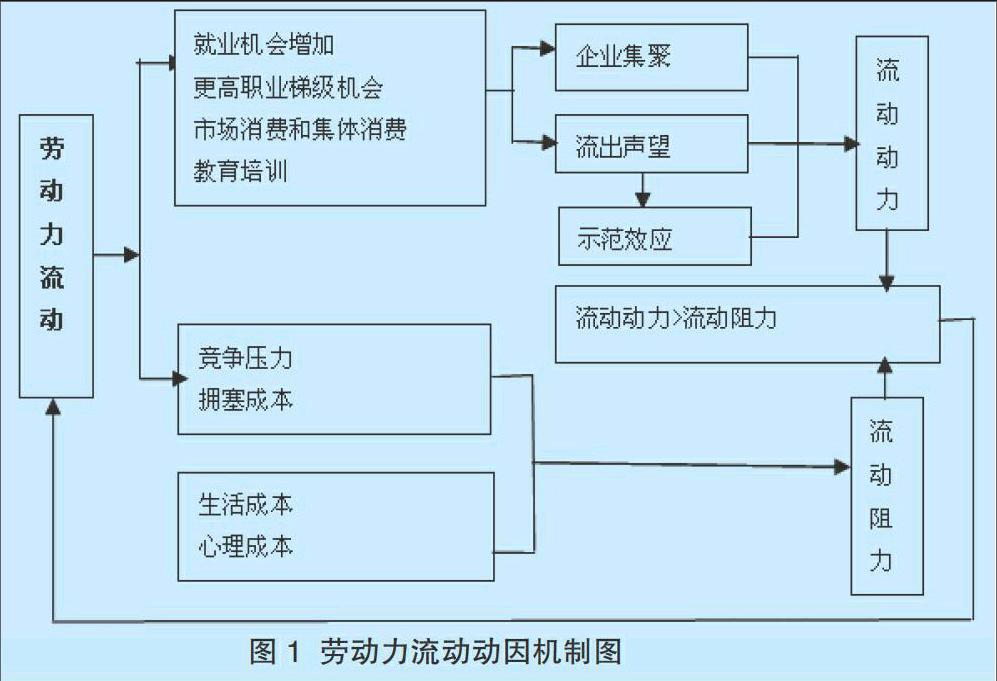

假定i地在一定程度上形成了产业集聚,由于产品供给的多样性和便捷性,吸引了需求市场的集中,因此与o地比较,Qi>Qo,d2ij 在(5)式的第二项中,由于目前企业经营地址为o,因此项目在o地的固定前期投资成本小于i地,即fi-fo >0,不利于要素从o地向i地流动。 在(5)式的第三项中,由于i地在一定程度上形成了产业集聚,单位吸引力成本ci 定义(1):企业运行中,能够用数字确切衡量的成本称为显性成本。 定义(2):企业运行中,不能用数字确切衡量的成本称为隐性成本。隐性成本容易受到市场化程度、制度环境、传统、企业家精神、创新创业文化、价值观、诚信意识、社会网络资本等的影响。 在(5)式第四项中,将运行成本分为显性成本和隐性成本。在企业决定要素转移与否的决策过程中,隐性成本带来的风险较难评估,因此隐性成本成为企业决定要素是否转移的重要影响因素。 (二)劳动力流动动因分析 在资源优势、市场优势或者政策优势的激励下,特定区域容易形成“资本洼地”,资本集聚给该地区带来了巨大的劳动力需求。人口数量的增加,使得商业在特定地区形成规模经济,多样化、低价格产品和服务的供给,降低了该地区的生活成本,提高便利性。要素集聚为区域公共财政提供了来源,由公共财政所主导的各种集体消费品和服务供给量增加,有助于吸引劳动力流入。要素集聚区拥有丰富的教育资源,吸引具有教育培训需求的人口短期流动,接受培训者流动的心理成本降低。教育培训提高了流入人员的工作技能,更高职业梯级机会增加。 流出人员在就业机会、薪资水平、职业梯级提升、良好教育等因素影响下,与原区域劳动力相比获得了良好的流出声望,起到示范效应,进一步促进原地区劳动力流向产业集聚区。由此,就业机会增加、更高职业梯级机会增加、生活便利性、良好的教育及其由此获得的流出声望形成劳动力综合流动动力。随着劳动力在同一区域不断集聚,相互竞争趋于激烈,与此同时,每个人承担的拥塞成本将会提高,形成了劳动力进一步集聚的阻力。 劳动力流动使其生活成本提高,如交通费用、新环境的安家费用、与周围陌生人的交往费用、流动过程中放弃物品等,此外劳动力流动还将承担较大的心理成本。生活成本提高和心理成本增加是阻碍劳动力流动的又一主要因素。由此,竞争压力、拥塞成本、生活成本提高、心理成本增加等形成了劳动力流动的综合阻力。

当流动的综合动力大于阻力时,流动收益为正,否则为负。当流動收益为正时,劳动力开始流动,流动收益越大,流动动力越强,流动速度越快,总量越大(见图1)。

(三)技术流动动因分析

技术流动源于其自身价值体现,从供给和需求两个方面进行分析。供给方面,技术发明者为了弥补投入成本以及体现自身价值的需求,有将技术成果产业化的动力。技术成果的产业化主要途径包括:发明者企业内部转化;寻求资本金合作开发;通过技术市场进行交易。前两种途径需要自行培养技术能手和产业工人,从而产生技术扩散,后一种途径则直接通过市场产生技术流动。需求方面,技术投入能够使企业提高效率、降低成本、开发新型产品,企业一方面通过自身R&D投入,另一方面通过市场购买获得技术成果。对于技术市场交易需要如下几个条件:技术成果具有一定的市场需求;买方企业具有能够掌握该核心技术的工程技术人员或者技术能手,即技术成果的转移梯度较小;具有成熟度较高的工人队伍,从而该项技术成果能够顺利地实现产业化,如图2所示。

多要素相互作用的综合动态分析

假定集群中存在综合生产函数,其符合科布-道格拉斯生产技术,可表示为:y=Aza1zb2。式中,y表示产量,zi表示劳动要素,z2表示资本要素,A表示技术和集群内非流动性要素,在短期内技术和非流动性要素不变,因此参数A为外生变量;a、b分别为劳动与资本在生产中贡献的份额,且0 在式(9)中,a、b、A为外生变量,y为定值,因此主要考察函数值z1(w1,w2,y)与变量之间的关系,不难看出函数值z1(w1,w2,y)与之间存在正相关关系。即在集群形成初期,资本表现出稀缺性,资本价格w2较高,一方面表现出对资本强大的吸引力,另一方面由于的增大,使得对劳动力z1(w1,w2,y)的需求量增大,吸引大量劳动力流入集群。 随着集群规模的扩大,竞争变得激烈,实力雄厚的企业率先加大技术投入力度。假设技术函数为:,其中β>1,α表示集群中的非流动性要素。由于非流动性要素长时间内变化极为缓慢,故假定在一段时间内α外生给定。将技术函数代入约束中,问题转化为: 加入技术因素后,劳动力使用数量z1(w1,w2,y)与成正向变动。比较式(11)和(9)不难看出,当β>1时, >,即当集群发展到一定程度,集群内部劳动力工资上涨,竞争变得激烈,促使企业加大技术投入,技术投入大大减少对劳动力的使用。集群内部要素结构变为劳动力比重降低,资本和技术比重增加,实现集群升级。 非流动性要素的综合调节作用分析 非流动性要素包括自然资源、基础设施、区位条件、综合性信息服务、产业基础、市场体系、制度环境、根植文化环境、社会网络资本。其中,自然资源、完善的基础设施、交通便利的区位条件等是吸引要素流入的硬环境。硬环境是资本投入的基本条件,但不是获利的充分条件。资本越来越关注的是非流动性要素的软环境,软环境是增大资本获利几率和降低风险的保障。 按照产业集群发展对要素的需求,将软环境中非流动性要素分为三类:一是快速准确的综合性信息服务;二是有利于公平竞争、要素自由流动和技术创新的制度,以及以价格调节为分配手段的完善市场体系,在完善的市场体系中,企业所面临的竞争环境更明朗,是资本降低风险的重要保障;三是包括传统、企业家精神培育及创新创业文化、价值观、诚信意识等在内的根植文化环境,以及经济机构间相互交织的社会网络资本。地区内企业家具有相同或相近的社会文化背景和制度环境,经济行为都为大家所熟悉的圈内语言、背景知识和交易规则。共同的社会文化产生信任、理解和相互合作,既能有效防止各种机会主义行为,又促进知识的流通和扩散。这种深深根植于企业群体的根植文化使众多企业黏结在一起,并增进企业及中介服务机构之间的交流。区域内培养企业家精神的文化和鼓励创新的环境使得新企业和新成果不断出现,因此根植文化是资本获利的有利条件。 要素流动与产业演化 在集群形成初期,资本流入对劳动力产生巨大需求,在当地劳动力供给短缺情况下,外部劳动力不断流入集群。由于在集群形成初期,进入企业更多在价值链各个环节上抢占先机,表现为集群内部价值链的纵向发展。随着集群规模的不断扩大,产业价值链的每个环节企业数量增加,竞争变得激烈,企业为了在激烈竞争中突围,加大技术投入,吸引技术要素流入集群,实现集群升级。产业演化升级过程表现在以下三个方面: 第一,“要素洼地”效应、“自我集聚”效应和“要素锁定”效应。“要素洼地”效应:一些地区具有自然要素优势、制度创新或者政策先试先行、经济与人文要素的优势,要素被吸引流入该地区,成为“要素洼地”。随着企业不断进入,分工开始细化,专业化程度提高,进一步引导需求量增加,吸引更多要素进入。“自我集聚”效应:为了获得外在经济和规模经济,要素将自发流向一定集聚规模的地区或产业。要素流动中需要搜集大量相关信息,而相同或者相似的要素在集聚地成功的案例起到示范效应,成为流动目标的首选。“要素锁定”效应:集群内大家具有相同或相近的社会文化背景和制度环境,“默契感”给经济行为带来可靠性和可预见性,起到对产业集群内要素吸附和锁定的作用。要素流入和锁定促进产业集群的快速扩张。 第二,集群内“裂变”效应、社会网络资源和集群的开放性形成集群演化升级基础。集群规模不断扩大,集群内部生产要素价格上升,基础设施及自然环境承载能力下降,一些企业不得不将生产环节转移到集群周边地区,而将公司总部和研发中心留在集群,从而产生要素集聚的“裂变”效应。 社会网络资源是企业技术和知识扩散传播的产物,对于产业集群演化升级至关重要。集群的信息沟通机制和网络,促进产业内技术扩散、交流合作、资源共享,有利于吸引、创造富有竞争力的人才、新材料、新技术、新知识等生产要素,创新要素的增加是产业升级的重要基础。

此外,产业集群是一个开放系统,其与外界信息的交换和内部创新行为能够使集群内部保持一定技术梯度,在激烈的竞争环境下,要素向技术梯级高、获利能力强的环节流动,产业内部结构得以调整和优化。

第三,技术创新是集群能否升级的决定因素。随着产业中同一价值链环节企业数量增多,企业间竞争变得越来越激烈,此时如果集群内企业通过技术进步研制出新产品,开拓新市场,实现了代际飞跃,则集群内资源将重新组合,实现升级或重构。相反,大批企业将在竞争压力下退出,相应地产业也会出现萎缩,如图3所示。

案例分析

辽宁省瓦房店轴承产业演化经历了漫长的过程。1983年瓦房店市出现了第一家乡镇轴承企业,企业技术骨干基本都是从瓦轴集团退休或停薪留职的技术人员。随后在该民营企业的示范效应下,资本不断流入该行业,到1985年,瓦房店市的轴承企业达到7家。资本的流入给劳动力带来了良好的就业机会,劳动力与资本的流入相互促进,在集聚综合效应下,到2002年末,该地区有轴承生产企业166家,形成了以瓦轴集团为龙头,瓦房店冶金轴承集团有限公司、光阳轴承集团有限公司等10余家企业为第二梯队,150余家中小型轴承企业和配套企业为辅助的雁行式格局,初步形成以瓦轴集团为核心企业的核心外围型产业集群。到2011年,区域内共有轴承及配套企业700余家,产品涵盖9大类型,畅销国内并远销海外80多个国家和地区。

作为核心企业的瓦轴集团,不断加大技术创新投入力度,成立了国家大型轴承工程技术研究中心、国家级技术中心和国家级轴承产品检测试验中心。在瓦轴集团的带动下,为之配套的中小企业纷纷投入技术研发。例如,金峰轴承仅处于瓦房店的中等规模,却有着自己独立的研发室、实验中心,并创造了15项国家专利。集群中形成了以瓦轴集团为龙头,一些实力较强的民营企业为主干的创新型企业群体,这些企业在吸收国外先进技术的基础上依赖自身研发机构不断创新。瓦房店轴承产业伴随着要素流动和产业集聚,实现了由经济变迁到技术变迁的转化,完成了从规模扩张的外延式增长到技术创新的内涵式演进。瓦房店轴承产业在产业演化过程中验证了核心外围型产业的集聚路径。首先,在集群形成初期,资本快速向瓦房店集聚,企业数量迅速增加;其次,随着资本流入和企业数量及规模的增加,吸引了大量轴承产业工人的集聚;再次,随着瓦房店轴承生产专业化程度的提高,形成了瓦房店地域品牌;最后,核心企业瓦轴集团创新投入的拉动下,外围型企业加入创新行列,引领集群的技术升级和产品升级。

产业演化方面,瓦房店轴承产业在集聚综合效应下实现了产业经济变迁。瓦轴集团注重创新性发展,在配套企业竞争中,金峰轴承率先实现创新突围,形成了以瓦房店冶金轴承集团有限公司、光阳轴承集团有限公司等10余家企业为代表的第二梯队,引领集群的技术变迁。不但符合产业演化规律,并推动了产业演化过程中创新层次化的理论创新。

结论

在产业演化过程中,隐性成本是资本流入决策的重要影响因素。在资本洼地,就业机会多、工资水平高、进入更高的职业梯级容易、生活便利性、良好的教育优势,形成了劳动力的流出声望,进而产生示范效应,进一步增强流动动力。供给方具有将技术成果产业化的动力,需求方具有通过技术投入形成竞争优势的动力,使得技术通过技术市场、合作开发、技术模仿、非正式组织交流、技术能手培养与流动等途径不断扩散。要素在流动过程中存在动态的相互作用,形成了集群演化的动态机理。

在非流动性要素中,软环境的作用至关重要。综合性信息服务是吸引要素的基本条件;制度因素和完善的市场体系是要素降低风险的重要保障;社会网络资本是要素获利的有利条件。

产业集群的“要素洼地”效应、“自我集聚”效应和“要素锁定”效应,引发要素的进一步集聚,产业规模增大。集群内“裂变”效应、社会网络资源和集群的开放性形成集群演化升级的基础,技术创新是集群能否升级的决定因素。

参考文献:

1.赵卓,王敏.产业演化动力机制研究新进展[J].理论探讨,2002(4)

2.张幼文,薛安伟.要素流动对世界经济增长的影响机理[J].世界经济研究,2013(2)

3.赵儒煜,邵昱晔.要素流动与区际经济增长[J].求索,2011(2)

4.焦勇.生产要素地理集聚会影响产业结构变迁吗[J].统计研究,2015(8)

5.謝露露.产业结构调整、劳动力跨区域流动和集聚效应[J].上海经济研究,2013(1)

6.王宁.地方分层、人才流动与城市人才吸引力—“地理流动与社会流动”理论探究之二[J].同济大学学报(社会科学版),2014(12)

7.张辽,宋尚恒.政府竞争、要素流动与产业转移[J].当代财经,2014(3)

8.郭南芸.企业成长与产业网络自组织演进研究[J].科技管理研究,2011(4)