品德与社会学科实践活动课程的开发与实施

樊淑伟

《课程计划(修订)》中提出:学科实践活动课程要突出实践性、探究性,要避免用学科教学内容简单替代。组织以学科为主的综合实践活动首先要选择合适的活动内容。教师可以从学生现实生活中寻找与学科内容有关的问题,引导学生边学习边实践,将自己学习到的学科知识应用于分析解决现实生活中的实际问题。

校外资源的开发和利用

北京市丰台区长辛店第一小学位于丰台区西部的长辛店地区,基于地理位置的考虑,可以利用的资源不多,长辛店古镇、红色文化资源已在开发中,一些博物馆资源离学校又很远。地理位置对学校开展校外学科实践活动构成了约束。

在丰台区品社中心组活动中,教研员提出了颐和园实践课程,组织大家聆听了市级骨干周老师有关颐和园的知识讲座,并观摩了他的颐和园校外实践活动课。这次学习为学校开发颐和园资源、实施学科实践活动课程打开了一扇窗。

综合学校周边无可利用资源、前期中心组教研内容、学生对颐和园感兴趣的考虑,学校选定了已经有所了解的颐和园作为开发和实施品社学科实践活动的基地,挖掘其悠久的历史文化、独特的园林布局、精巧的园林建筑资源,服务学生,服务品社学科开展活动。

颐和园是世界著名的皇家园林,是世界文化遗产,是一座巨大的园林博物馆。园中独特的建筑风格、历史文化及深厚的文化底蕴很值得学习和研究。例如:颐和园布局暗含福禄寿,昆明湖酷似一只寿桃,而十七孔桥连着湖中的小岛则设计成龟状,十七孔桥就是龟颈,寓意长寿。万寿山佛香阁两侧的建筑设计成蝙蝠两翼的形状,整体看像一只蝙蝠,蝠同“福”,寓意多福。整座园林中处处蕴含着对福寿、孝文化的宣扬,是很好的传统文化教育基地。这些可利用的文化精髓,为实施品社学科综合实践活动课程提供了宝贵的资源。

开发课程的过程

组织前期学习和调研 一是教师头脑风暴——资料阅读、聆听讲座、观摩课程。开发实施学科实践活动课程,教师首先要知晓、掌握要开发资源的相关知识。于是课程开发组为教师提供多种学习渠道:借助书籍、微信、网页等手段阅读学习;走进名师观摩学习等。

借助书籍、微信、网页,课题组老师学习了大量的颐和园图文、视频资料。其中有视频资料《纪录片之窗》,图文资料《颐和园的桥你知多少》《破解颐和园布局之谜》,相关的书籍《颐和园长廊彩画故事全集》《中华遗产——绝版颐和园》《北京颐和园》。

走进名师观摩学习,开阔了课程开发组教师的眼界。课题组老师和丰台区品社中心组的老师们一起走近北京品社学科名师,观摩了他的“趣探颐和 如画西堤”实践课及“故宫——前朝后宫篇”实践课;聆听了史家集团教学主任郭主任关于“博物馆课程开发与实施的价值和意义”的讲座。

二是调研学生现状——确定研究方向。以学生需求为出发点,课程开发组教师通过访谈和调查问卷的方式,了解到学生对颐和园的原有认知是:对颐和园中的闻名建筑知晓,愿意走进颐和园去学习;对颐和园中蕴藏着的传统文化和建筑特色了解甚少。基于以上学生的基础和需求,课程开发组将开发实施学科实践活动课程定位成“探秘颐和园中传统文化——孝文化、福寿文化、祥瑞文化”。

三是实地调研颐和园——弥补资料缺失,发现更多资源。丰富了对颐和园的认知,了解了学生的现状,课程开发组带领老师们亲自走进颐和园,进行实地调研开发。在走进颐和园中师生又发现了许多书本上学不到的知识,教师们边照相留存资料,边研讨研学的路线和内容。实地的调研为学校开发、实施课程提供了宝贵的资源。

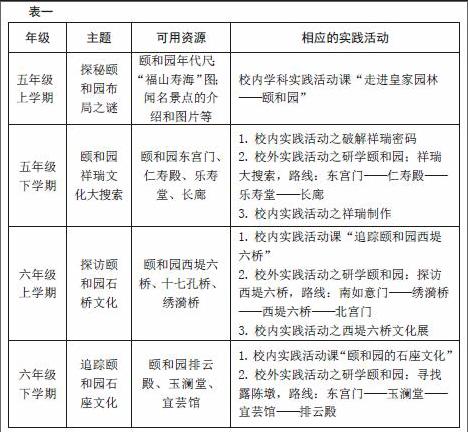

确定实践活动课程序列 有了前期的学习和调研,老师们开始进行资料的整理和筛选,把与“颐和园传统文化”无关的信息删掉,将有关的信息分类,最终确定出高年级品社学科实践活动课程的内容序列。(见表一)

围绕主题进行设计和实施 围绕“挖掘颐和园中的传统文化”资源,课题组教师进行了主题开发式的实践活动课设计。在品社学科实践活动课程的设计与实施中,每个活动主题的设计与实施,都经历了“搭建主题活动宝塔—确定主题核心概念—设计主题活动方案—开展主题活动实施”这样的过程。以实践活动主题“探秘颐和园布局之谜”中的“走进皇园林——颐和园”一课为例,详细的设计和实施过程如下:

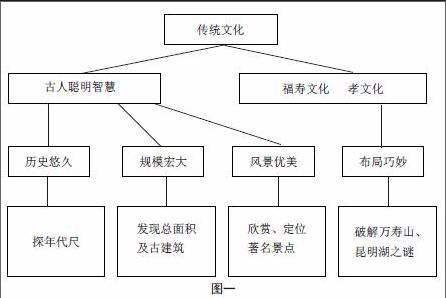

在研学颐和园中,搭建活动宝塔是关键,它决定着课程要研究什么问题。以“走进皇园林——颐和园”活动设计为例,教师搭建了这样暗含知识的活动宝塔。(见图一)

活动宝塔的搭建,为确定核心概念及问题理清了思路。在老师们一起研讨和交流中,大家将难点定为:如何破解颐和园布局之谜,感悟传统文化。

颐和园布局暗含“福寿”图案。从高空俯瞰,昆明湖形似一个寿桃,而万寿山佛香阁两侧的建筑恰是蝙蝠两翼的形状,整体看来成为了一只蝙蝠,振翅欲飞。这种布局中蕴含的吉祥文化,怎样引导学生通过交流合作、体验、探究活动感悟呢?教师围绕活动宝塔的知识结构,确定了活动的核心概念为“感悟颐和园中的福寿文化”。

在设计主题活动方案时,学校充分考虑学生综合能力的培养,以发展学生“合作交流、体验探究”能力为出发點,将感悟福寿文化渗透于体验、探究活动之中, 经过多次设计和反复修改,最终设计成如下几个活动:年代尺中发现颐和园历史悠久;算一算中感受颐和园规模宏大;欣赏影片中体会颐和园风景优美;定位景点中感知颐和园整体布局;破解谜题中感悟福寿、孝文化。

活动方案设计成熟后,按照活动方案的设计,教师组织五年级的学生进行了多次实施反复修改后, 收到了良好的效果,课堂上学生学习兴趣很浓,在小组活动和交流汇报中表现突出。尤其是破解颐和园布局之谜的活动,学生的思维一直处于活跃状态,参与的热情极高。对于后面走进颐和园进行祥瑞文化大搜索的活动非常期待。

开发课程的优势和不足

学科实践活动开发中,老师们付出了大量的时间和精力,围绕挖掘的资源进行了深入的学习和研究,开发出四个主题的实践活动方案和部分学生游学的学习手册,学校在一步一步的开发实施中积累着经验,总结着不足。

具体谈谈品社学科实践活动实施过程中的一些收获和不足。其中的举例源于“走进皇家园林——颐和园”一课。

一是努力关注核心素养,注重学习方式改变。

无论从选材还是实施课堂教学,关注学生核心素养,培养全面发展的人是学科实践活动课追求的目标。

在教学中,尽可能地通过多种多样的活动培养学生学会学习。例如:“走进皇家园林——颐和园”一课,借助一张年代尺,发现颐和园历史悠久;通过一张数据表,读出颐和园规模宏大;欣赏一段小视频,感受颐和园风景优美;合作研读小资料,寻找颐和园美丽景点;追踪布局解谜题,发现颐和园中蕴藏的福寿、孝文化。这些活动的设计,既注重了学生学习方式的体验性、探究性,又关注了学生核心素养的发展——引导学生学会学习。

二是努力构建生态课堂,渗透传统文化教育。

品社学科实践活动课的开发实施过程,体现了师生共同成长。教学中课堂氛围和谐、快乐,学生学习的积极性高涨。尤其是破解颐和园布局中的三个谜题,发现布局中的秘密这一环节,学生睁大眼睛、积极思维,联系自己的已有认知快乐学习,生态课堂的影子在课堂中呈现。

再谈谈传统文化教育,颐和园被列入了世界文化遗产名录,园中可以挖掘的传统文化的教育内容非常丰富。活动中选取了颐和园布局中蕴含的福寿、孝文化来引导学生进行感悟。学生在兴趣盎然的猜测、推断中了解了传统文化的一个小分支——福寿、孝文化。

三是加强关注学生发展,培养学生创新思维。

实践创新也是学生核心素养的一方面,实践活动在关注学生创新思维的培养方面有待加强。课堂和实践中应该更加开放和自主,为学生的创新提供必要的时间和空间。学校在后续的课时设计中,将摒弃这个不足,努力实现对学生这一能力的培养。

品社学科实践活动课程属于教师自主开发的课程,对管理者和教师而言是一项艰苦的工作。学校教师在开发和实施课程的过程中,相关的知识能力有所提升,可以自主实施开发课程。但是怎样推广和使用该课程,发挥其最大的价值,未来还需要推敲和思考。

(作者单位:北京市丰台区长辛店第一小学)