构建战略支点背景下南宁现代工业体系和增量支撑研究

赖彩凤 傅清清

【摘 要】根据广西壮族自治区发展规划,南宁将以“一带一路”建设为契机,加快打通西南、中南和东盟通道,深度融入中国—东盟自贸区升级版建设,着力把广西打造成为“一带一路”陆海交汇、有机对接的重要门户和枢纽。南宁市作为广西的省会城市,是广西政治、经济中心,是中国—东盟博览会永久会址,应该保持经济平稳快速增长,为广西建成战略支点做出更大贡献,工业强市是必然选择。因此,如何构建现代工业体系,为工业增长提供有力支撑具有重要意义。文章通过对南宁市工业体系发展与工业增长现状进行研究,分析南宁市现代工业体系建设存在的问题,提出南宁市现代工业体系建立与增量支撑的对策建议。

【关键词】战略支点;南宁现代工业体系;增量支撑

【中图分类号】F427 【文献标识码】A 【文章编号】1674-0688(2017)05-0018-03

1 南宁市工业体系发展与工业增长现状

1.1 工业发展总体情况

(1)工业总量:南宁市工业总产值由2007年的830.21亿元增长到2015年的3 237.06亿元,增长了2.90倍,年均增长23.19%。2015年,南宁市工业经济总量在全国省会城市中的排位有所落后。

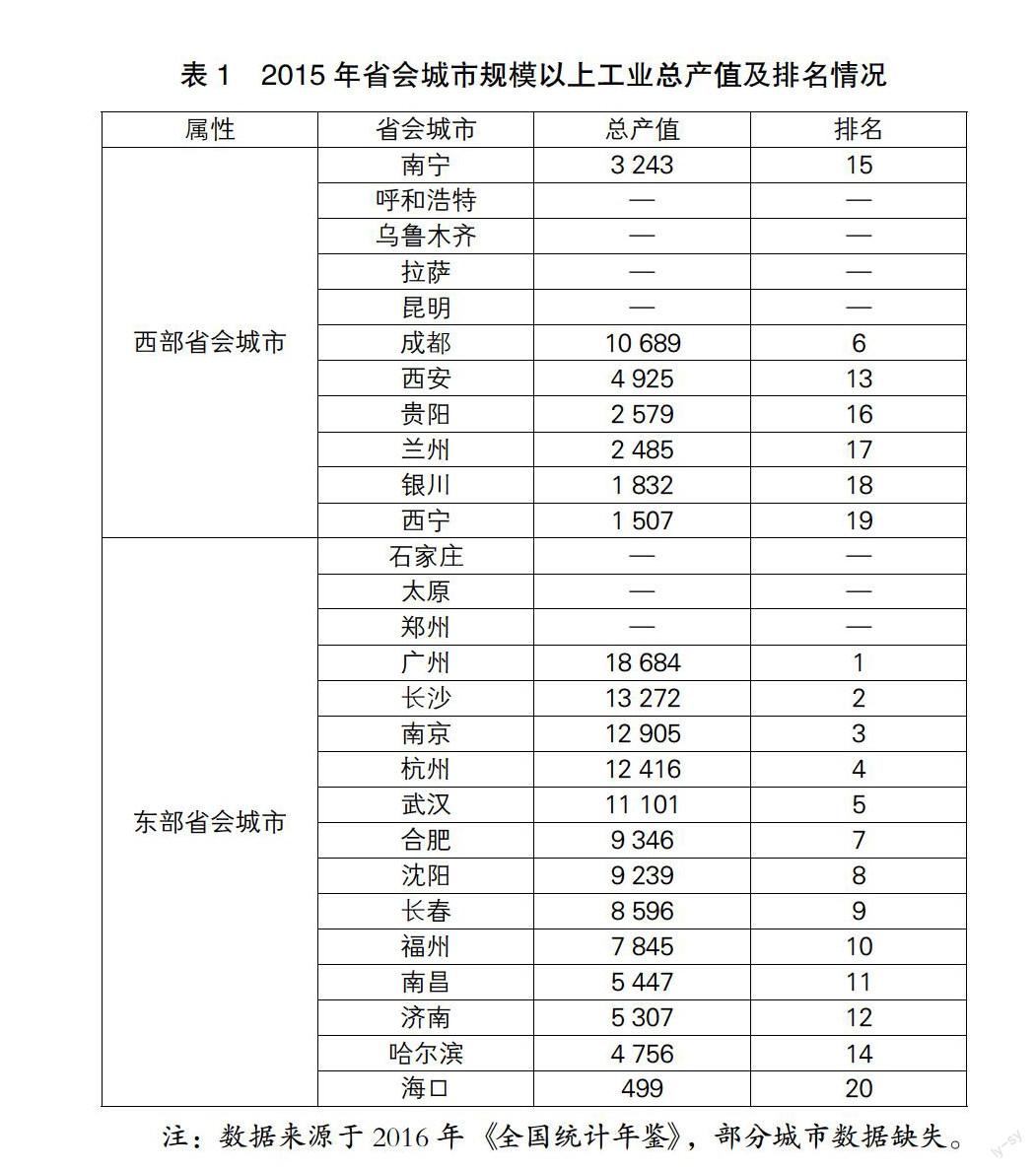

(2)规模经济:南宁市2015年规模以上工业总产值为3 742.74亿元,增长12.9%,与我国其他省会城市相比,南宁市规模以上工业总产值偏低,且排位依然较为靠后(见表1),规模以上工业总产值虽在西部省会城市排位较靠前,但与成都、西安等城市差距较大。与区内城市相比,南宁市规模以上工业总产值低于柳州,且面临来自桂林、梧州的追赶压力较大(如图1所示)。

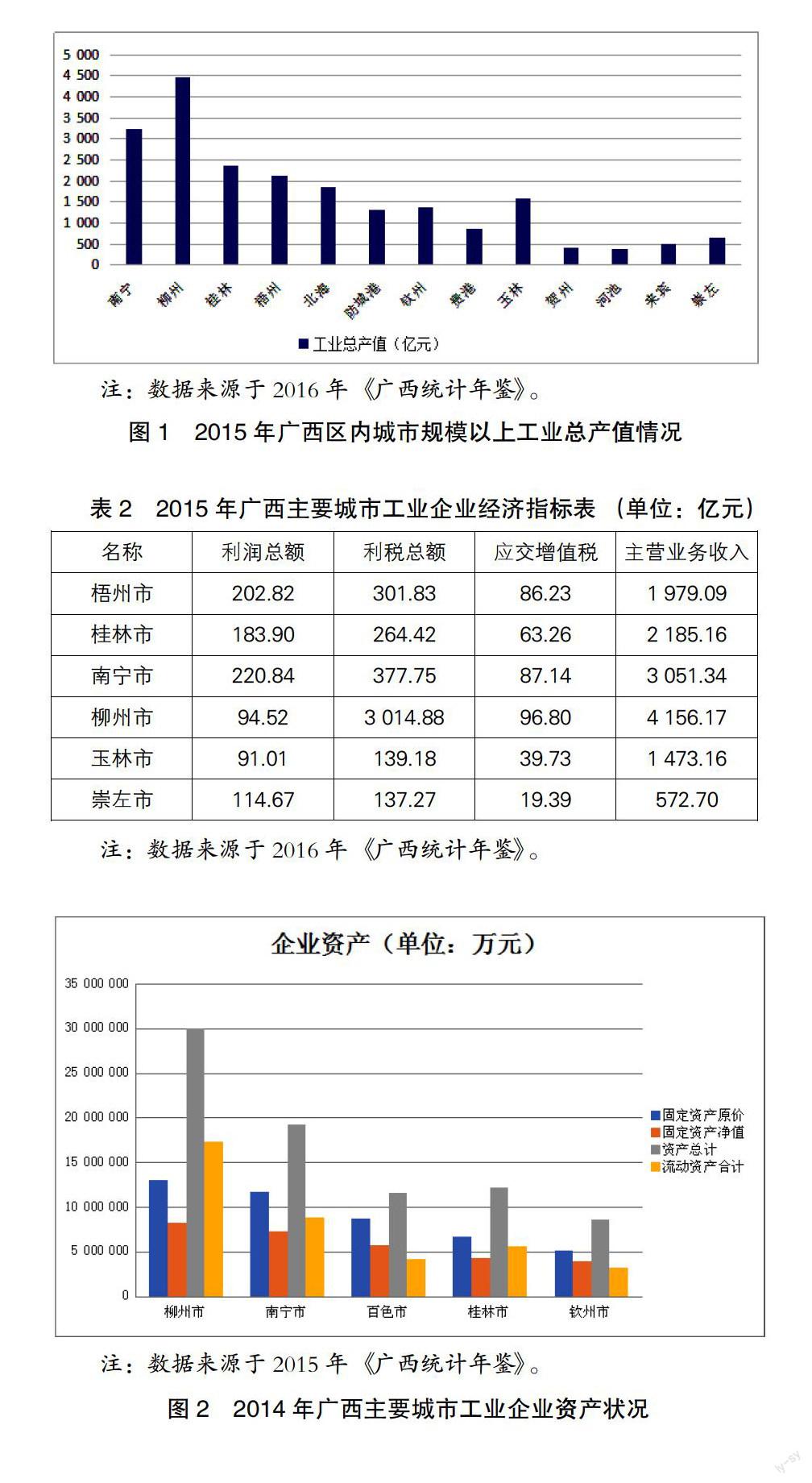

(3)企业效益:2015年,南宁市全市920家工业企业的利润总计为220.84亿元,位居全区第一(见表2)。全市规模以上工业企业主营业务收入为3 051.34亿元,比2014年增长12.57%;利税总额达377.75亿元,增长5.62%,利润达220.84亿元,增长12.94%;固定资产原价达11 624 171万元。柳州市领跑全区工业企业固定资产原价总值,南宁市位居全区第二。固定资产净值突破7 261 015万元,位居全区第二(如图2所示)。

1.2 工业产业结构情况

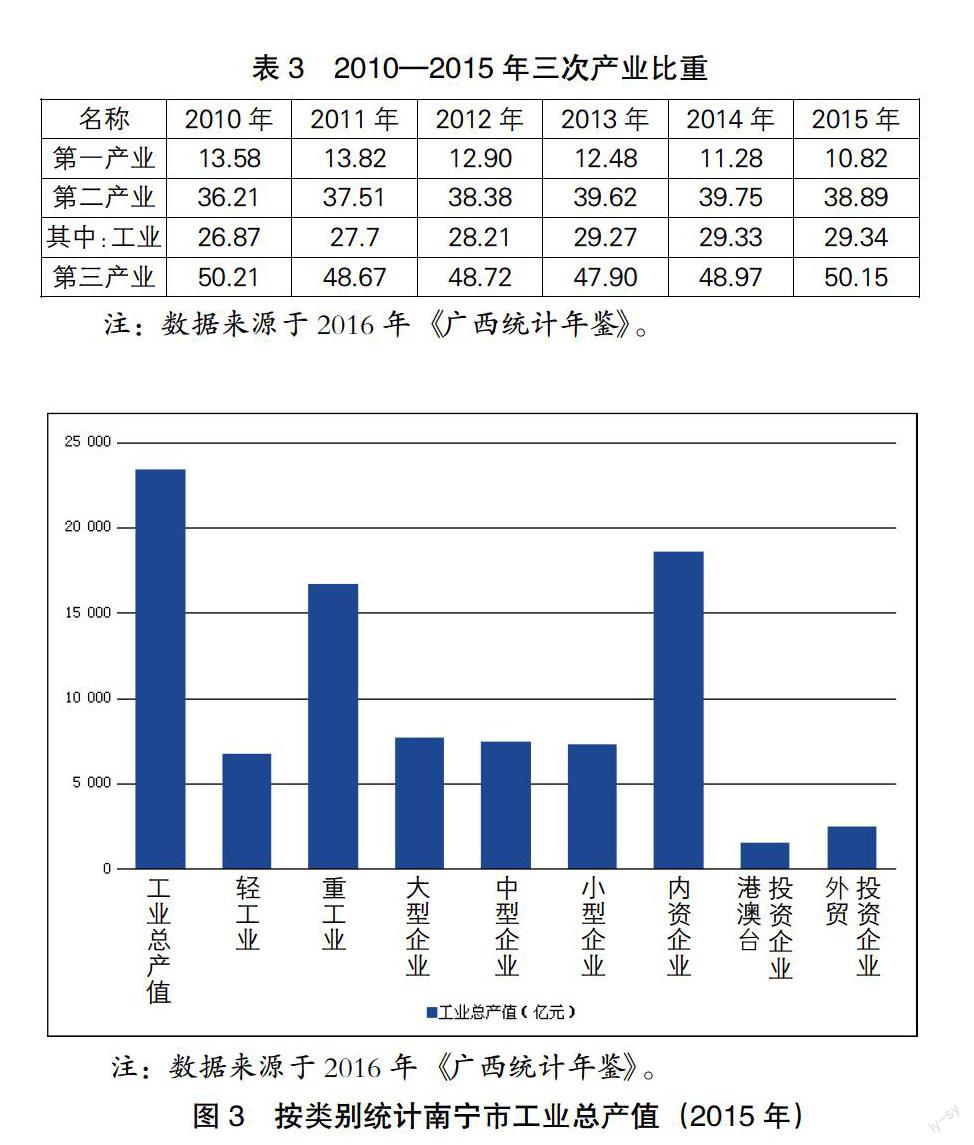

(1)三次产业:第一产业增加值为400.67亿元,增长3.9%;第二产业增加值为1 427.16亿元,增长5.8%;第三产业增加值为1 875.57亿元,增长8.5%。工业所占比重在三次产业中占有越来越重要的地位,2015年,工业占GDP的比重比2010年提高了2.47个百分点(见表3)。

(2)轻、重工业:通过不断加大工业投资,形成轻、重工业齐头并进,重工业不断得到增强的格局,但轻、重工业所占比重相差较大(如图3所示)。

2 南宁市现代工业体系建设存在的问题

(1)工业结构需再优化,优势互补未能体现。南宁市的整个工业体系中铝加工、机械装备、造纸、食品等比重过大,电子信息、生物工程、新材料、现代中药、节能环保等高技术产业的现有规模不大,三次产业的比重不平衡,产业结构需再优化。

(2)规模效益不够突出,县域经济仍是短板。一是工业主导不强,工业龙头企业少,缺乏大项目支撑;二是城乡经济差异大、县域经济不强。

(3)企业创新能力较弱,工业发展活力不足。南宁市企业R&D经费支出少,且缺少关键核心技术和具有较强竞争力的知名品牌。

(4)高新技术人才匮乏,人才结构有待优化。一是南宁工业整体产业能级仍处于较低水平,对高端人才吸纳力不高;二是招工难、用工难。

(5)生产服务业发展慢,区域联动效应不强。一是支撑服务系统不健全;二是专业化分工不精细;三是区域联动效应不强。

3 南宁市现代工业体系建立与增量支撑的对策建议

3.1 以完善产业技术创新体系为重点,增强工业自主创新能力

(1)围绕实现创新驱动的要求,加快构建以企业为主体、市场为导向、“产、学、研”结合的技术创新体系,为工业提升发展提供科技支撑。

(2)加强产业技术创新平台建设。鼓励企业与科研院所、高校联合共建实验室、基础共性技术研发和工程化平台。

(3)建设和发展产业联盟。在铝深加工、新能源及专用汽车、先进装备、物联网、智能电网等若干产业领域,推进产业联盟。

3.2 调整投资结构,提高工业投资效益

(1)在保持适度投资规模的基础上,进一步优化投资结构,聚焦战略性新兴产业和技术改造项目投资,加大研发设计平台建设、系统集成及应用、品牌经营、营销渠道开发等软实力投资。

(2)聚焦战略性新兴产业项目投资。加大产品附加值高、市场前景好、带动性强的战略性新兴产业项目投资。

(3)加大技术改造项目投资力度。对接国家、广西工业企业技术改造升级专项工程,健全南宁市技术改造的长效机制。

3.3 着力调整淘汰落后产能,加快工业结构战略性调整

(1)加大高能耗、高污染、高危险、低效益的劣势企业、产品和落后工艺调整淘汰力度,聚焦重点行业和重点区域。

(2)推进重点行业调整淘汰。完成水泥、砖瓦行业整体调整,促进资源综合利用。

3.4 推进二、三产业融合,促进工业高端化发展

(1)积极推动制造业与服务业深度融合,促进生产性服务业向专业化、高端化和集聚化发展。

(2)引导制造企业拓展服务功能。加快从单一生产制造向“生产+服务”转型。

(3)加快建设生产性服务业功能区。主要依托规划产业区块外存量工业用地,继续规划建设一批布局合理、功能完善、特色鲜明的生产性服务業功能区。

(4)集聚发展制造业总部经济。营造促进制造企业集聚发展总部经济的良好环境,鼓励引导国内外制造企业,提升产业综合服务和要素资源配置能力。

3.5 推进信息化与工业化深度融合,实现工业能级提升

(1)深化落实国家“两化融合”试验区战略,推动信息化在重点产业的全面渗透和高效应用,以信息技术应用促进产业链整合提升。

(2)深入推进企业信息化。推动行业龙头企业信息化由内部应用向产业链延伸、向行业集群渗透,鼓励大型企业实施制造执行系统(MES)、商业智能和数据挖掘系统等先进信息系统。

(3)实施“两化融合”重点工程。建立一批区县“两化融合”实践区,围绕石化、汽车、装备、消费品、信息、物流、生产性服务业等重点产业推进一批“两化融合”示范项目,培育示范企业。

3.6 促进中小企业和民营经济发展,增强工业发展活力和实力

(1)发挥市场机制和政府扶持的作用,以完善社会化服务体系为重点,以营造有利于发挥中小企业和民营经济发展活力的环境为基础,鼓励中小企业向“专精特新”方向发展,增强民营经济发展动力。

(2)重点培育一批基礎较好、潜力较大、行业带动性较强的中小企业,推动其开展专业化生产、精益化管理、自主化创新、集约化经营、品牌化运作。

(3)优化中小企业和民营经济发展环境。支持民营经济参与国企开放性、市场化重组,推动大型国企与中小企业和民营经济相互合作,优势互补,共同打造产业链和产业集群。

3.7 扩大对内、对外开放与合作,强化工业辐射能力

(1)进一步推进企业对内、对外开放,充分利用国际、国内两个市场、两种资源,深度融入区域乃至全球产业链分工体系,增强工业集聚辐射能力。

(2)提高吸引外资质量和水平。探索新型招商方式,鼓励国外大型龙头企业参与战略性新兴产业发展。

(3)大力推进对外投资合作。积极参与国家“一路一带”“西江黄金水道建设”“双核驱动战略”等新兴产业和先进制造业重点产业链的合作,突出南宁在中国—东盟流通加工业的核心地位。

3.8 以实施能效提升工程为抓手,提高工业能源利用效率

以提高能源利用效率为核心,以健全节能标准体系为基础,以高载能行业为重点,以实施能效提升工程为抓手,探索建立节能、清洁、循环、低碳的新型生产方式,形成能效提升、监管有效、低碳发展的工业节能降耗减排治污新格局。

参 考 文 献

[1]郭强,刘良军.构建现代产业体系及其政策支撑[J].中共山西省直机关党校学报,2014(6).

[2]彭荣胜.我国现代产业新体系构建的误区及其规避[J].商业研究,2014(8).

[3]何秀芳,刘宇.构建以战略性新兴产业为引领 生产性服务业协同发展的现代工业体系[N].中国贸易报,2013-

01-24(1).

[4]吴金艳.构建现代工业体系的思考[N].广西日报,2014-

07-01(11).

[5]魏萍.着力构建现代工业体系[N].宁夏日报,2016-

01-21(3).

[责任编辑:邓进利]