康奈尔大学胡适的成绩单与课业论文手稿

[摘 要]在中国社会科学院近代史研究所和台北“中央研究院”胡适纪念馆保存的胡适档案里,有18篇他在康奈尔大学读书时留下的英文課业论文手稿,对于我们研究胡适早期思想具有重要意义。然而其中只有4篇被《胡适全集》和《胡适未刊英文遗稿》收录,其余皆未公开发表,有文献明确记载其写作时间的仅有2篇。关于这些手稿中部分论文的写作时间,已在学界引起了一些争议。本文根据周质平先生《胡适与韦莲司:情深五十年》中所附的胡适在康奈尔大学的成绩单、康奈尔大学2014年最新公布的一份胡适选修课表、1910—1915年《康奈尔大学校刊》中的课程大纲,以及《胡适口述自传》和《留学日记》等史料,对他在康奈尔大学留学期间的选修课程和课业论文手稿的写作时间做了系统的考证。

[关键词]胡适;成绩单;课业论文手稿;史料考证

[基金项目]国家社会科学基金项目“胡适英文散佚文献的考证、整理、翻译与研究”(16BZW132);北京语言大学院级科研项目(中央高校基本科研业务专项资金资助)“胡适留学时期的英文佚文研究”(17YJ010004)。

[作者简介]席云舒(1973-),男,原名席加兵,文学博士,北京语言大学人文学院副教授(北京 100083)。

一

中国社会科学院近代史研究所保存的胡适档案里,有14篇他在康奈尔大学留学时写的未刊英文课业论文,有的是打字稿,有的是手稿。其中包括10篇文学论文:《狄更斯的〈双城记〉》Dickenss“ATaleofTwoCities”,打字稿,见中国社会科学院近代史研究所胡适档案,档案编号:E-59-1,共7页。打字稿也是胡适的原稿,下同。《〈哈姆雷特〉,一个没有英雄的悲剧》“Hamlet”,aTragedywithoutaHero,打字稿,同上,档案编号:E-59-2,共11页。《托马斯·格雷》ThomasGray,手稿,同上,档案编号:E-59-4,共9页。《亨斯洛日记》HenslowesDiary,手稿,同上,档案编号:E-59-5,共4页。《丁尼生〈悼念集〉第54—57首》原稿无标题,亦无档案编号,手稿附在HenslowesDiary一文后面,共2页,此标题为笔者所加。《亚历山大和坎帕斯比》AlexanderAndCampaspe,手稿,同上,档案编号:E-59-6,共3页。《吉娜薇》Guinevere,手稿,同上,档案编号:E-59-7,共3页。《圣杯》TheHolyGrail,手稿,同上,档案编号:E-59-8,共2页。《西敏寺》(一译《威斯敏斯特教堂》)WestminsterAbbey,手稿,同上,档案编号:E-59-9,共4页。和《蒲柏诗歌研究》AStudyofthePoetryofPope,手稿,同上,档案编号:E-60-10,共6页。;2篇哲学论文:《约翰·密尔论正义:〈功利主义〉第五章研究》JohnStuartMillonJustice:BeingaStudyoftheFifthChapterofhis“Utilitarianism”,手稿,同上,档案编号:E-59-3,共22页。《洛克的〈政府论两篇〉研究》AStudyofLockes“TwoTreatisesonGovernment”,手稿,同上,档案编号:E-60-12,共27页。;2篇政治学论文:《美国国家与社会政治研究》AStudyofPoliticsinYourStateandCommunity,手稿,同上,档案编号:E-60-11,共21页。《众议院议长政治权力的发展》及其“序言”TheDevelopmentofthePoliticalPoweroftheSpeakeroftheHouseofRepresentatives,手稿,同上,档案编号:E-60-14,共18页。Preface,档案编号:E-60-13,共2页。。这些文章中,《托马斯·格雷》手稿上有教师批注,《西敏寺》手稿后有教师打的“88分”,《亨斯洛日记》《亚历山大和坎帕斯比》《蒲柏诗歌研究》《洛克的〈政府论两篇〉研究》《美国国家与社会政治研究》《众议院议长政治权力的发展》等手稿上均有教师写的评语。这14篇文章胡适生前都没有发表过,后来也未收进任何文集。

在《狄更斯的〈双城记〉》一文前,有几行胡适手书的英文记录,可直接翻译为:“几篇较长的文章:1.《狄更斯的〈双城记〉》;2.《墨翟》;3.《〈哈姆雷特〉,一个没有英雄的悲剧》;4.《亚当·斯密的税收原则》;5.《约翰·密尔的生平》;6.《亚历山大·蒲柏》;7.《托马斯·格雷》。胡适,康奈尔大学,绮色佳,纽约,1912。”

原文为:SomeLongerWritings:1.Dickenss“ATaleofTwoCities”.2.Mo-Ti.3.“Hamlet”,aTragedywithoutaHero.4.AdamSmithsMaximsonTaxation.5.LifeofJohnStuartMill.6.AlexanderPope.7.ThomasGray.S.Hu.CornellUniversity,Ithaca,N.Y.1912.显然,《亚历山大·蒲柏》即《蒲柏诗歌研究》,而《狄更斯的〈双城记〉》《〈哈姆雷特〉,一个没有英雄的悲剧》和《托马斯·格雷》题目与存稿一致。他这里记载的,应该是他1912年之前所写的几篇较长的英文文章,而非专指1912年所作之文。例如,根据胡适《留学日记》记载,他读完《哈姆莱特》的日期是1911年4月15日,14日他作一文论“奥菲利亚”,15日和16日又作了一文论《哈姆莱特》,胡适:《留学日记》,见《胡适全集》(第27卷),合肥:安徽教育出版社,2003年,第129、130页。此文很可能就是这篇《〈哈姆雷特〉,一个没有英雄的悲剧》;然而,要想确定此文是否为1911年所作,则仍需进一步论证。中国社会科学院近代史研究所和台北胡适纪念馆的档案里均未保存《墨翟》和《亚当·斯密的税收原则》二文。他后来在《中国留美学生月报》1916年第6期上发表的《一个战国时期的哲学家:墨翟的伦理和宗教观》SuhHu:“AChinesePhilosopheronWar:APopularPresentationoftheEthicalandReligiousViewsofMo-Ti”,inTheChineseStudents'Monthly,vol.Ⅺ.No.6,April,1916.,可能就是根据1912年前这篇《墨翟》改写的,而《亚当·斯密的税收原则》一文恐已不存。关于《约翰·密尔的生平》,他也只留下了一页“约翰·斯图亚特·密尔的生平及其《论自由》——厄舍博士的章节”这个题目,未见正文内容,我们不能确定他是否写了这篇文章,但从他留下的手稿看,他在康奈尔大学留学时期至少还写了《约翰·密尔论正义:〈功利主义〉第五章研究》这篇长文。此外,在中国社会科学院近代史研究所收藏的胡适手稿中,还有一篇《密尔顿短诗笔记》Notes on Miltons Minor Poems,手稿,见中国社会科学院近代史研究所胡适档案,档案编号:E-62-1,共20页。,档案标注时间为1914年8月,手稿首页记有一个年份,但字迹较模糊,依笔画走势,更像是1911年,台北胡适纪念馆的“北京档”中就注为1911年8月,查胡适《留学日记》,1911年8月19日:“读密尔顿(Milton)之LAllegro。”20日:“读密尔顿之LAllegro及IIPenseroso,皆佳构也。”21日:“读密尔顿稍短之诗。”24日:“读密尔顿小诗。”胡适:《留学日记》(卷一),《胡适全集》(第27卷),第172-173页。手稿内容与日记相吻合,因此这篇笔记作于1911年8月当属无疑,但与上述14篇文章不同的是,此手稿并非完整的论文,而是一篇读书笔记草稿,因而不能作为他在康奈尔大学留学时期的课业论文来看待,我们下文将不作讨论。

除上述未刊手稿和打字稿外,《胡适全集》收录的英文论著中,也有4篇是他在康奈尔大学读书时的课业论文,分别为《托马斯·胡德》ThomasHood,见《胡适全集》(第35卷),第60—75页;另见中国社会科学院近代史研究所胡适档案,打字稿,档案编号:E-4-3,共12页。《柏拉图的〈普罗泰戈拉篇〉》ThePlatonicProtagoras,见《胡适全集》(第35卷),第76—87页;另见中国社会科学院近代史研究所胡适档案,打字稿,档案编号:E-1-4,共10页。《康德的国际伦理法则》KantsPrinciplesofInternationalEthics,见《胡适全集》(第35卷),第88—107页。中国社会科学院近代史研究所胡适档案未存此文。这个英文题目,胡适自译为“康德之国际道德学说”,见胡适:《留学日记》(卷九),《胡适全集》(第28卷),2003年,第83页;周质平先生译为“康德国际伦理的法则”,见周质平编:《胡适未刊英文遗稿》,台北:联经出版事业公司,2001年,第20—36页。和《关于先验的论证,康德的〈纯粹理性批判〉分析》TheArgumentoftheTranscendental,AnalyticinKantsCritiqueofPureReason,见《胡适全集》(第35卷),第144—163页;另见中国社会科学院近代史研究所胡适档案,打字稿,档案编号:E-1-2,共18頁。。其中,《托马斯·胡德》为文学论文,其余三篇为哲学论文。中国社会科学院近代史研究所的胡适档案里存有《托马斯·胡德》《柏拉图的〈普罗泰戈拉篇〉》和《关于先验的论证,康德的〈纯粹理性批判〉分析》的打字稿,《托马斯·胡德》一文后有教师评语,《关于先验的论证,康德的〈纯粹理性批判〉分析》首页注明写作时间为1915年5月26日。周质平先生编的《胡适未刊英文遗稿》也收录了《康德的国际伦理法则》一文,注明“是胡适1915年在康奈尔大学时的学生习作”。参照胡适1915年3月14日给韦莲司的信和3月19日的日记,可知此文完成于1915年3月14日下午。周质平编译:《不思量自难忘——胡适给韦莲司的信》,第49页。另见胡适:《留学日记》(卷九),《胡适全集》(第28卷),第83页。《胡适全集》和《胡适未刊英文遗稿》里收录的这篇文章都有缺页,台北“中央研究院”胡适纪念馆存有此文的打字稿,档案备注“原稿缺第5页”KantsPrinciplesofInternationalEthics,见台北“中央研究院”胡适纪念馆档案,档案编号:HS-NK05-197-019,共19页,缺第5页。。我后来找到了此文全稿,已刊登在《胡适研究通讯》2015年第4期上。这4篇文章中,《托马斯·胡德》和《柏拉图的〈普罗泰戈拉篇〉》两文的写作时间不详。此外,1914年11月到1915年7月,在康奈尔大学哲学系克雷登教授主编的《哲学评论》(ThePhilosophicalReview)杂志上,还有10篇胡适的哲学短论,也是他在康奈尔大学念研究生期间的课业论文,均未被任何文集收录。

从以上信息中,我们能够确知其中2篇关于康德的长文和10篇哲学短论的写作年份,而其余16篇英文手稿写于何时,则不得其详。由于邵建先生2007年出版的《瞧,这人——日记、书信、年谱中的胡适(1891—1927)》中认为胡适未读过洛克,邵建:《瞧,这人——日记、书信、年谱中的胡适》,桂林:广西师范大学出版社,2007年,第88—89、131—132、135页。曾引起江勇振先生的批评,江勇振:《舍我其谁:胡适(第一部)》(“璞玉成璧” 1891-1917),北京:新星出版社,2011年,第262—263页。我在2012年写的一篇《胡适与〈洛克的“政府论两篇”研究〉》中回应这个问题时,顺便考证了胡适《洛克的〈政府论两篇〉研究》的写作时间,认为此文应写于1914年下半年艾尔比教授的“哲学30:经验论与唯理论”课上,手稿上的教师评语应为艾尔比教授所写。当时我曾试图系统地考证一下胡适在康奈尔大学读书时的这十几篇英文课业论文手稿的写作时间。周质平先生1998年出版的《胡适与韦莲司:情深五十年》一书附有一份胡适在康奈尔大学的成绩单;《康奈尔大学校刊》(OfficialPublicationsofCornellUniversity)1910—1915各学年的“农学院公告”“文理学院公告”和“暑期班公告”中都有较为详细的课程大纲,江勇振先生在2011年出版的《舍我其谁:胡适(第一部)》(璞玉成璧1891-1917)中也曾根据这些课程大纲对胡适在康奈尔大学的选课情况做过择要介绍;《胡适口述自传》和《留学日记》里也有一些对他在康奈尔大学选课情况的零星记录。这是我当时所能找到的全部材料。然而根据这几份材料,我们仍然难以考证出这些文章的具体写作时间,因为这些材料所提供的信息仍不够完整,且不同材料中的有关记载并不十分一致。

胡适这些课业论文手稿,对于我们研究其文学思想和哲学思想的形成过程具有重要意义,我们要研究他的思想是怎样形成的,他在康奈尔大学留学时期所接受的文学和哲学教育对他后来的思想产生过怎样的影响,就需要从他的《留学日记》、读书笔记和早期论文中去寻找线索,当然,弄清这些手稿的写作时间,就成了无法绕过的一环。其次,安徽教育出版社2003年出版的《胡适全集》,囿于当时的编纂条件,收录的作品并不全面,仅未收的英文论著就多达两百余篇,且编年亦未经严格考证。待条件成熟时重编一套科学、完善的《胡适全集》,已成为学界共识。因此,考订这些文章的写作时间,对于将来重编《胡适全集》时进行作品编年,也具有重要意义。但上述几种材料之间的对应关系并不明确,尤其是不同材料中的部分记载信息缺失或互有抵牾时,我们就很难从中理出头绪。例如,周质平先生提供的成绩单中,胡适1910—1911学年选修的“英文1”和“德文1、2”两科,《康奈尔大学校刊》第一卷第2期“纽约州农学院冬季课程公告1910—11”OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅰ,No.2.NewYorkStateCollegeofAgricultureAnnouncementofWinterCourses1910-l1.September,1910.和第二卷第4期“纽约州农学院公告1910—11”OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅱ,No.4.NewYorkStateCollegeofAgricultureAnnouncement1910-11.February15,1911.中均无记载;该成绩单1912—1913学年第一学期的“心理学1”,即胡适《留学日记》1912年10月1日所记的提区纳教授的心理学课胡适:《留学日记》(卷二),《胡适全集》(第27卷),第201页。,也未出现在《康奈尔大学校刊》第三卷第12期“文理学院公告1912—13”OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅲ,No.12.AnnouncementoftheCollegeofArtsandSciences1912-13.中;《胡适口述自传》里记载他1912—1913年选修过政治系教授山姆·奥兹的美国政府和政党专题课,他在1912年9月30日《留学日记》里也有相应记载,胡适:《胡适口述自传》,唐德刚译注,桂林:广西师范大学出版社,2005年,第42页。另见胡适:《留学日记》(卷二),《胡适全集》(第27卷),第201页。但我们在这一年的《康奈尔大学校刊》“文理学院公告”中却找不到相关记录。所以我们无法确定周质平先生提供的成绩单中科目名称和课程编号能否与《康奈尔大学校刊》各卷中的课程大纲一一对应,而缺少这关键的一环,就不能形成完整的证据链。仅凭上述几种材料,难以作为考证这一问题的充分依据。

我的《胡适与〈洛克的“政府论两篇”研究〉》一文在2014年第11期《社会科学论坛》发表后,又引起了张书克博士的质疑,张书克博士在2015年第4期《胡适研究通讯》上撰文认为,《洛克的〈政府论两篇〉研究》是1915年下半年胡适在哥伦比亚大学杜威的“社会政治哲学”课上所写的作业,手稿上的教师评语应为杜威所写。

张书克:《也谈胡适AStudyofLocke's“TwoTreatisesonGovernment”一文的写作时间》,载《胡适研究通讯》2015年第4期。张书克博士是根据北京大学胡适藏书中《政府论两篇》英文版的购买时间,来判断《洛克的〈政府论两篇〉研究》的写作时间的,但他显然没有见过胡适这篇文章的英文手稿,手稿上的教师评语并非杜威的笔迹,因此不可能是杜威所写,该文当然也就不会是在杜威课上的作业。胡适在美国留学时所读之书,有的是从图书馆借阅的,有的是直接买来阅读的,也有的是先从图书馆借阅,后来又购买保存的,因此,仅凭胡适的购书时间,并不足以作为证明《洛克的〈政府论两篇〉研究》写作时间的充分证据。况且,中国社会科学院近代史研究所的胡适档案里,也是把这篇文章编在康奈尔大学档案目录下的,并非编在哥伦比亚大学的档案目录之下。由此,我更觉得有必要对胡适这些英文手稿的写作时间做个系统考证,否则,即便我们能够确定《洛克的〈政府论两篇〉研究》一文写于何时,而不能证明其他各篇的写作时间,也仍会产生此类聚讼不休的问题。

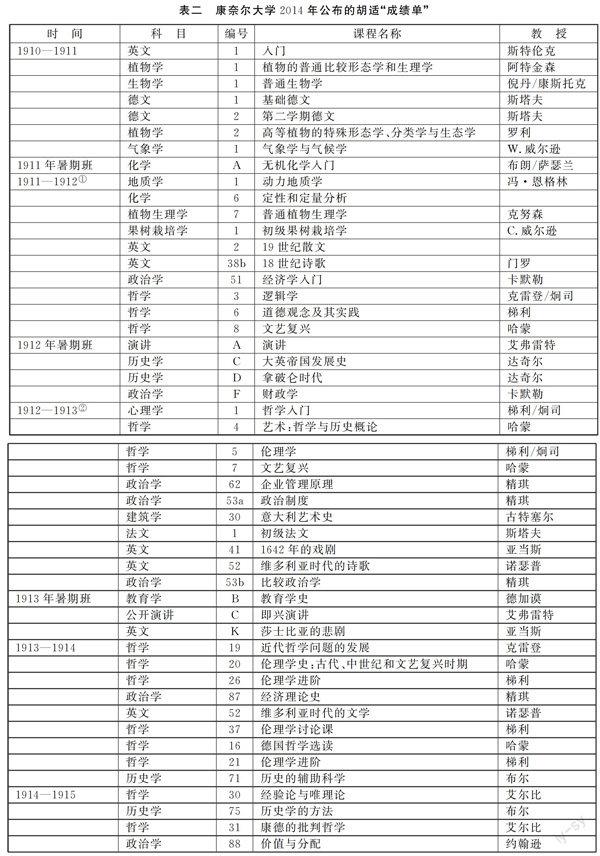

为此,我求助于康奈尔大学东亚图书馆馆长郑力人教授的助手卡罗尔·阿特金森女士(CaroleE.Atkinson),希望她能帮我查证相关信息。阿特金森女士给我传来了一份康奈尔大学2014年最新公布的胡适的“成绩单”(transcript)见康奈尔大学图书馆官方网站http://rmc.library.cornell.edu/hushih/HuShihTranscript.pdf。,这是胡适毕业一百周年时,康奈尔大学官方公布的“成绩单”,尽管它的部分记载与其他材料存有出入,但它却可以帮助我们确定周质平先生提供的成绩单与《康奈尔大学校刊》中的课程大纲之间的对应关系。其实,这份“成绩单”与其说是成绩单,不如说是胡适的选修课表,因为它虽然记录了各学年的选修科目、课程编号、课程名称及任课教授,却并没有公布各科成绩。该“成绩单”上还有一处明显的错误,它误把胡适1911—1912学年的选修课程记成了“1913—1913”年的,而把1912—1913学年的课程记成了“1911—1912”学年的。这个错误之所以显而易见,是因为胡适从1910年9月到康奈尔大学留学,直到1911年底,有三个学期在农学院读书,除英文和德文两科外,他主要选修的都是农学课程,而1912年春学期他就转到了文理学院,主要选修的则是文学和哲学课程,我们只要把该“成绩单”里的选修课程跟周质平先生提供的成绩单对照一下,就能发现这个差错。这个错误应该是工作人员录入时的失误导致的,原始成绩单中先左右后上下排列的4个学年,被当成先上下后左右的排列次序录入了。虽然康奈尔大学公布的这份“成绩单”所载信息仍需进一步考辨,但无论如何,它可以与周质平先生提供的成绩单和《康奈尔大学校刊》课程大纲中的相关记载相互参证,使我们能够充分了解胡适在康奈尔大学时的选课情况,也使我们进一步考证胡适课业论文手稿的写作时间成为可能。

二

上述几种材料中记载的信息各有特点,也各有诸多需要考辨之处。第一,周质平先生提供的成绩单为康奈尔大学的原始档案影印件,其真实性不容怀疑,但由于它没有记载课程名称,我们无法判断其中各科目与《康奈尔大学校刊》课程大纲中的课程名称及课程简介之间的对应关系。第二,胡适《留学日记》中的相关记载都是上课当天所记,内容完全可信,但信息量太少,能够提供的数据十分有限。第三,《康奈尔大学校刊》中各学年的课程大纲,对各科目课程名称、任课教师、课时(学分)以及课程内容都做了简明的介绍,但其中的部分信息与胡适《留学日记》里的记载不一致,因而也就无法与周质平先生提供的成绩单完全对应。第四,康奈尔大学2014年最新公布的胡适“成绩单”是时隔多年以后整理发布的,虽然比较直观地列出了科目名称、课程编号、课程名称和任课教师等信息,但其中有多科课程名称和任课教师不仅与《康奈尔大学校刊》中的记载不相符,与胡适《留学日记》中的记载也不能吻合。第五,江勇振先生在《舍我其谁:胡适(第一部)》(璞玉成璧1891-1917)中曾对相关问题做过一些考证,但江先生对部分材料的引述与原始材料本身也存有一定的出入,因而也不能不加辨析地予以采信。尽管上述材料都存在着这样或那样的不足,但经过仔细比较这些材料,我们仍可考证出胡适在康奈尔大学选课情况的完整信息。

为方便起见,我们先来比较一下周质平先生提供的成绩单与康奈尔大学最新公布的这份“成绩单”。周质平先生提供的成绩单原始表格是由康奈尔大学农学院印制的,左侧为印刷体的公共选修课、通识课程和农学专业课的科目名称,右侧手写的则是胡适各学期所选的科目、学分和成绩。他1912年春学期转入文理学院后,分数也记录在这张成绩单上。据《胡适口述自传》记载,康奈尔大学文理学院规定,“每个学生必须完成至少一个‘学科程序才成毕业”,一个“学科程序”为20学分,到他毕业时,“已完成了三个‘程序:哲学和心理学,英国文学,政治和经济学”,胡适:《胡适口述自传》,唐德刚译注,第49—50页。其中至少有两个“学科程序”在1913年春学期已修完,因而他得以提前进入赛基哲学学院读研究生。1913年秋学期至1915年他读的主要是研究生课程;但根据康奈尔大学的学制,他要到1914年2月才取得学士学位,6月才正式毕业。

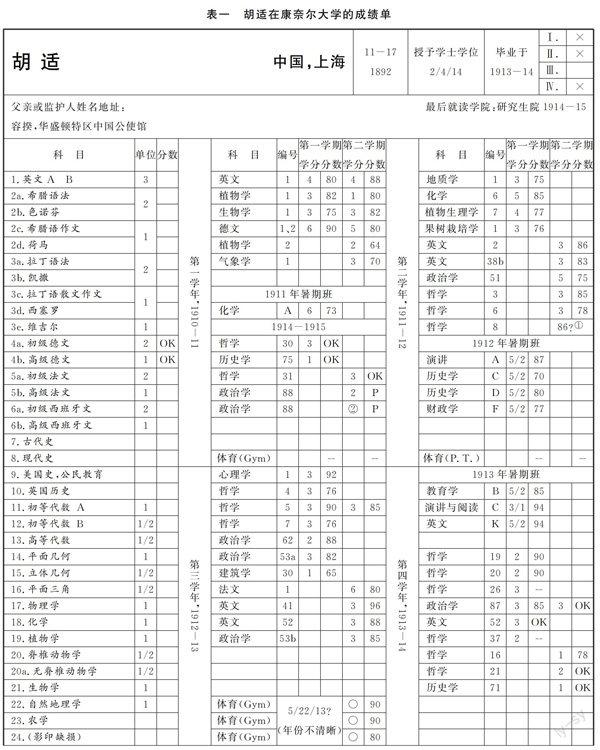

胡适:《留学日记》(卷四),见《胡适全集》(第27卷),第334—335页。康奈尔大学公布的“成绩单”就是按照他1914年毕业,到2014年正好一百周年计算的。他读研究生时的成绩也都记载在周质平先生提供的这份成绩单上,1914—1915年的成绩被记在“1911年暑期班”下方空白处。现将该成绩单直接按原表格式翻译如下(见表一)。原成绩单见周质平:《胡适与韦莲司:情深五十年》,北京:北京大學出版社,1998年,第12—13页。

这份成绩单第一行第二列“11-17,1892”应为胡适生日,但记载有误,实为1891年12月17日;第二行中的容揆系容闳之弟,时任清政府驻美公使馆学监,负责庚款留学生的监管工作,胡适1911年6月6日《留学日记》里有“作书与容揆监督”的记载胡适:《留学日记》(卷一),见《胡适全集》(第27卷),第145页。。左侧印刷体栏目中,除“4a.初级德文”和“4b.高级德文”后面的两个“OK”与胡适有关外,其他信息均与他无关。右侧两大列记载的则是胡适在康奈尔大学5个学年的成绩,所记科目和成绩均为手写。其中,左列最后一行影印缺损;中间一大列“科目”下第14、15行,即1914—1915学年两门“政治学88”,“分数”一栏为“P”,成绩单后面的备注说明是“Pass”;最后三行“体育”科目旁记有一个日期,但影印件年份不清晰,康奈尔大学的“体育”科目分为Gym(Gymnastic)和P.T.(PhysicalTraining),这里所记的是Gym的成绩,P.T.的成绩则被登记在第二页的附加信息里;右侧科目下的第10行“哲学8”分数被记在“学分”栏中,且笔迹较模糊,而“分数”一栏则为空白。其他各栏目均清晰可辨。成绩单第二页上附有下列备注信息:一、“1910年9月22日,由农学院录取”;二、“1911年7月31日,增选暑期班课程‘OK”,“1912年2月19日,由农学院转入文理学院”,“1912年10月1日,同意增选‘建筑学30”;三、1913年5月6日,“体育(P.T.)毕业成绩‘OK”;四、“1914年2月4日,授予学士学位”;五、“1913年9月25日,被研究生院录取”。下面还有文理学院、研究生院、暑期班、农学院各学期的注册记录,以及对整个成绩档案的备注说明。

该成绩单对胡适各科成绩的记载较为详尽,不足之处在于,我们不知道那些科目究竟是什么课程。例如,他5年中选修的英文共6科、哲学14科,每科都应该有具体的课程名称,这张成绩单却未能反映出这一点。其他科目亦然。但康奈尔大学2014年最新公布的“成绩单”在一定程度上弥补了这个不足。现将这份“成绩单”上的学年次序错误纠正后,按原表格式翻译如下(见表二)。

以上表一和表二的差别显而易见。表一标明了每学期选修科目,表二只标明了各学年的科目;在“科目”一栏里,稍有不同的是,1912年暑期班课程中,表二所记的“政治学F”,课程名称为“财政学”,在表一的“科目”下被直接记录为“财政学”;表二里的1913年暑期班课程“公共演讲”,在表一里被记录为“演讲与阅读”。其他的细微差别还有:1910—1911学年的“英文1”“植物学1”“生物学1”“德文1、2”及1912—1913学年的“哲学5”、1913—1914学年的“政治学87”均为一学年的课程,表一中成绩被分别记在两个学期下面,表二则每科各记一次(“德文1、2”因课程名称不同而被记为两科);表一中1914—1915学年第二学期的“政治学88”记了两次,表二则记了一次;表一里的“体育”科目也未体现在表二中。除了这几处差别,别的科目名称和课程编号均完全一致,两表中的其他信息则可形成互补。需要指出的是,根据《胡适口述自传》记载,他在农学院读书时就曾选修过克雷登教授开的“哲学史”胡适:《胡适口述自传》,唐德刚译注,第48页。,这门课没有体现在表二中,江勇振先生认为这可能是胡适旁听的一门课江勇振:《舍我其谁:胡适(第一部)》(璞玉成璧1891-1917),第188—189页。;另据《留学日记》,1911年10月至1912年12月,他旁听过康福教授的《圣经》课胡适:《留学日记》(卷一、卷二),见《胡适全集》(第27卷),第188、190、192、206、210、213、219、222、225、228、232页。另参见胡适:《胡适口述自传》,唐德刚译注,第39页。,1912年秋学期还旁听过布尔教授的“中古史”胡适:《留学日记》(卷二),见《胡适全集》(第27卷),第200页。,但这类旁听的课程均无成绩记载。

然而,当我们对照表二中的任课教师信息与胡适《留学日记》里的相关记载时,我们还会发现一些不同。例如1912—1913学年第一学期的“建筑学30”,表二中课程名称为“意大利艺术史”,任课教师为古特塞尔教授,《留学日记》则记为“美术史”,任课教师是布劳纳教授;同一学期的“心理学1”,表二中课程名称为“哲学入门”,任课教师为梯利教授FrankThilly中文译名众多,极易混淆。胡适在《留学日记》里译为“狄莱”,见《胡适全集》(第27卷),第554页;唐德刚在《胡适口述自传》里译为“索莱”,见《胡适口述自传》,唐德刚译注,第61页;江勇振在《舍我其谁:胡适》里译为“狄理”,见江勇振:《舍我其谁:胡适(第一部)》(璞玉成璧 1891-1917),第188、257页。FrankThilly的巨著《西方哲学史》中译本出版时,他的名字被译为“梯利”,这个译名也最为中国读者所熟悉。见梯利著、伍德增补:《西方哲学史》,北京:商务印书馆,1995年。和时任哲学讲师的炯司先生,《留学日记》中的记载却是提区纳教授。《留学日记》里的课程名和任课教师均为上课当日所记,当然不会有误,况且,胡适还曾对任课教师做过简单介绍,他在1912年9月27日日记里说:“美术史一科甚有趣。教师Brauner先生工油画,讲授时以投影灯照古代名画以证之。”10月1日又记:“上课:心理学。第一课讲师Prof.Titchener为心理学巨子之一,所著书各国争译之。”胡适:《留学日记》(卷二),见《胡适全集》(第27卷),第200、201页。我们下文再讨论“美术史”和“意大利艺术史”这两个课程名称,但显然表二记载的这两科任课教师并不准确;此外,“心理学1”科目下的“哲学入门”这个课程名称也颇令人费解。江勇振先生说“心理学1”是“提区纳教授跟另外几位教授合教的”,江勇振:《舍我其谁:胡适(第一部)》(璞玉成璧1891-1917),第257页。胡适自己也说第一课教师是提区纳教授,这意味着该课程还有其他教师授课,然而即便是几位教师合开的课,也应该是提区纳教授与时任康奈尔哲学系心理学助理教授的韦尔德、博林、福斯特以及讲师鲁克米希CornellUniversitySageSchoolofPhilosophy.inThePhilosophyReview,EditedbyJ.E.Creighton,Vol.XXI.6,WholeNo.126.November,1912.p.2.等人合開的,而不可能是哲学教授梯利和炯司先生。

胡适在美国留学7年,《留学日记》只记了5年左右,缺1910年8月至12月、1911年11月至1912年8月的内容,1913年1月至9月间也只记了4月份的一篇日记,他在康奈尔大学5年,日记大约只记了3年。这3年的日记里,提到选修课程和任课教师等内容的,只有1911年2—10月中的少数几处。1911年2月15日和8月29日日记提到气象学教授威尔逊、6月1日提到生物学教授倪丹先生,胡适:《留学日记》(卷一),见《胡适全集》(第27卷),第112、175、144页。均与表二中的记载一致。9月30日记“上课。听Prof.Strunk讲‘TinternAbbey甚有味”,10月2日又记“听Prof.Northup讲英文,谓欲作佳文,须多读书”。

胡适:《留学日记》(卷一),见《胡适全集》(第27卷),第184、185页。这里的斯特伦克教授(Prof.Strunk)即表二中1910—1911学年给他上过两个学期“英文1:入门”的那位教师,而诺瑟普教授(Prof.Northup)在表二中并没有提到。斯特伦克教授这节课讲的是18—19世纪英国诗人华兹华斯的诗歌《丁登寺旁》(TinternAbbey);根据康奈尔大学文理学院的课程大纲,诺瑟普时任英文系助理教授,胡适日记中记载他讲的并非诗,而是文。那么,对照表一和表二,这两门课就应该是“英文38b:18世纪诗歌”和“英文2:19世纪散文”。10月6日胡适又记:“自今日为始,辍读演说及英文诗二课,而留英文散文一科。”

胡适:《留学日记》(卷一),见《胡适全集》(第27卷),第186页。他这几个月日记里的日期旁边都注明了星期几,10月6日还曾记“今日为中秋节”,对照1911年的日历,他所记载的日期并没有错,这说明他的日记是原始记载,出版时并未调整过日期,况且他也没有必要对这些日记的日期进行调整。1911年9、10月份是胡适进入康奈尔大学的第三个学期,然而根据表一,这学期他并没有选修英文课,表一中“英文2”和“英文38b”均被登记在1912年春学期,与日记所记不吻合。根据表二,“英文38b”的任课教师是门罗博士,而非斯特伦克教授。那么,合理的解释就是,胡适在1911年秋学期本来选修了斯特伦克教授的“英文诗”和诺瑟普助理教授的“英文散文”,后来由于课业太重,便放弃了斯特伦克教授的“英文诗”,1912年春学期又续修了门罗博士的“英文38b:18世纪诗歌”,而诺瑟普助理教授的“英文散文”应该就是“英文2:19世纪散文”,这门课是胡适1911年秋学期开始选修的,但表一中仅登记了1912年春学期的成绩。江勇振先生在《舍我其谁:胡适(第一部)》(璞玉成璧 1891-1917)中把这两门课记在1912年第二学期,即1912年秋学期,应未及辨正周质平先生提供的成绩单和胡适《留学日记》中的相关记载。

胡适1911年的日记仅记到10月30日,且内容极为简单,无法为我们提供更为详尽的信息。康奈尔大学胡适选课情况的原始档案已很难查找,除上述材料外,唯一可以参考的资料,就是《康奈尔大学校刊》中各学年的课程大纲了。《康奈尔大学校刊》恰好是在胡适入学的那一年(1910年)创刊的,主要发布学校的通知、各院系的通知和课程公告、暑期班课程公告、入学和获得奖学金的试卷范本,以及各种奖学金的介绍等内容,各学院每年都有1—2期专刊。各学院专刊上的课程大纲中,均列出了全校公选课和本学院专业课科目名称、课程编号、课程名称、课时(学分)、任课教师,以及对课程内容和必读书目的简单介绍。其中,公选课为不同院系所开,例如英文课,就是由文理学院开设的,但全校学生都可以选修,因此这些课程在各学院的专刊上都是相同的;另外一些相对专业的课程,只有部分相关院系的学生可以选修,例如建筑学院的某些专业课,只有建筑学院和土木工程学院的学生可以选,其他学院的学生若要选修该课程,则须得到所在学院的同意并备案,才能取得学分;再如胡适1911年10月2日日记中曾记载:“经济学第一课宣言农学院二年级生不许习此课,以人太多故也。”

胡适:《留学日记》(卷一),见《胡适全集》(第27卷),第184—185页。当然还有一些只有高年级学生才能选修的课程,低年级的学生不能选修。在《康奈尔大学校刊》创刊最初两年,各学院专刊的编辑体例还不够统一,发布的课程信息也不全面,如农学院1910年9月和1911年2月发布的课程大纲里就未列出英文和德文课程,直到1911年10月发布的课程大纲里才补充了这两门课,但这两门课都是由文理学院开设的,我们可以从同一年的文理学院课程大纲中去获取相关信息。由于每年都会有教师调动、休假、退休或其他特殊情况,各学院每学年都会对部分课程进行调整,因此每学年发布的课程名称和编号都会有一些变化。了解这些情况,我们在比较《康奈尔大学校刊》课程大纲中的信息与表一、表二及胡适《留学日记》中的相关记载时,才能不出差错。

由于胡适1910—1911年选修的农学课程与本文考证的问题无关,我们这里不作探讨,表二中的记载与《康奈尔大学校刊》中的课程大纲不符的,我们将在数据汇总时直接纠正,不再另作说明;表二中的记载与胡适《留学日记》和《康奈尔大学校刊》中的课程大纲一致的,也无需讨论。以下需要着重辨析的,是上述几种材料中记载不一致的地方,以期求得胡适在康奈尔大学选课情况的完整信息。确定了胡适在康奈尔大学各学期的选修课程,我们才能根据课程大纲中的说明和必读书目等信息,并结合《留学日记》里的记载,来考订他那些课业论文手稿的写作时间。

三

现在我们来逐年考订胡适1910—1915年各学期的选修课程。

首先是1910—1911学年的“英文1”和“德文1、2”两科。如前所述,本学年胡适在康奈尔大学农学院读书。根据表一,这两科都是一学年的课程;表二则注明“英文1”课程名称是“入门”,任课教授是斯特伦克,“德文1、2”分别为“初级德文”和“第二学期德文”,任课教授都是斯塔夫。虽然1910年9月和1911年2月出版的《康奈尔大学校刊》农学院课程大纲中均未列出这兩科的课程名称和介绍,但由于这两科都是文理学院开的公选课,我们从1910年5月出版的“文理学院课程说明1910—11”中可以找到完整记载:“英文1”为“入门课程”,任课教师为斯特伦克教授和助理教授普莱斯考特、亚当斯等人;表二中“德文1、2”的课程名称无误,但“德文1”任课教师为蒲柏助理教授、辛内克尔先生和安德鲁斯博士,“德文2”任课教师为辛内克尔先生、安德鲁斯博士和助理教授波希等人。

OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅰ,No.A.CollegeofArtsandSciencesCoursesofInstruction1910-1911.May,1910.p.8,p.17.江勇振先生在《舍我其谁:胡适(第一部)》(璞玉成璧 1891-1917)中介绍这两门课时,用的是1912学年度的课程大纲,江勇振:《舍我其谁:胡适(第一部)》(璞玉成璧1891-1917),第180页,注释④。内容与1910年的课程说明稍有不同。

1911—1912学年度,根据表一,他在1912年春学期选了“英文2”“英文38b”“政治学51”“哲学3”“哲学6”“哲学8”等6门课。根据表二,“英文2”为“19世纪散文”,任课教师不详;“英文38b”为“18世纪诗歌”,任课教师为门罗博士;“政治学51”为“经济学入门”,教师为卡默勒教授;“哲学3”为“逻辑学”,教师为克雷登教授和炯司先生;“哲学6”为“道德观念及其实践”,教师为梯利教授;“哲学8”为“文艺复兴”,教师为哈蒙教授。前文已经说过,根据《留学日记》,“英文诗”和“英文散文”本为1911年秋学期所选,但由于这学期“每日俱有实验课”,时间“竟不暇给”,所以“辍读演说及英文诗二课,而留英文散文一科”。

胡适:《留学日记》(卷一),见《胡适全集》(第27卷),第186页。根据文理学院1911—1912学年的课程大纲,“英文2:19世纪散文”为一学年课程,由助理教授亚当斯、柯克先生和皮克博士合开,OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅱ,No.12.CollegeofArtsandSciencesCoursesofInstruction1911-1912.June15,1911.p.18.尽管课程大纲中未提到诺瑟普助理教授,但根据胡适日记,诺瑟普显然也讲授过其中部分内容。这门课每学期3学分,胡适只拿到了1912年春学期的学分,至于1911年秋学期的这门课他是否也没修完,则不得而知。“英文38b:18世纪诗歌”也是一学年的课程,胡适放弃了1911年秋学期斯特伦克教授的课,1912年春学期又续修了门罗博士的同一门课。

1912年春学期胡适已转入文理学院,根据《康奈尔大学校刊》“文理学院课程说明1911—12”,这学期的“政治学51:经济学入门”任课教师为威尔科克斯教授,而非卡默勒教授;表二中“哲学3:逻辑学”无误;“哲学6:道德观念及其实践”为梯利教授和炯司先生合开的课,而不是表二记载的梯利教授一人所开;“哲学8”也并非表二中哈蒙教授的“文艺复兴”,而是艾尔比教授的“19世纪哲学和文学的关系”。

OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅱ,No.12.CollegeofArtsandSciencesCoursesofInstruction1911-12.June15,1911.pp.18,19,23,24,37.艾尔比教授的这门课只有1学分,但表一中没有记学分,分数记录也不够清晰。表二中1911—1912学年的课程记录应该是根据“文理学院公告1912—13”整理的,因为“文理学院公告1912—13”中的各科课程名称和任课教师均与表二相同,表二之所以把胡适1911—1912学年的课程记成了“1913—1913”学年,显然也跟它用错了文献有关。那么,表二采用“文理学院公告1912—13”中的数据来记载胡适1911—1912学年的课程,除了它记错了年份、用错了文献外,是否还有另一种可能,即1911年6月15日《康奈尔大学校刊》发布了“文理学院课程说明1911—12”之后,到9月份开学前文理学院又对课程进行了调整,调整后的课程大纲刊登在“文理学院公告1912—13”上了?因为接下来的1912—1913學年的课程就出现了这种情况。但这个假设并不成立,因为表一中有一条数据可以帮助我们确定1911—1912学年用的就是“文理学院课程说明1911—12”中的课程大纲,而非“文理学院公告1912—13”中的课程大纲。这条数据就是,表一记载的“政治学51”为5学分,跟“文理学院课程说明1911—12”中威尔科克斯教授的这门课完全相符;而在“文理学院公告1912—13”中,卡默勒教授则计划开设两门“经济学入门”课,一门是“政治学51a:经济学入门”,这是一学年的课程,每学期3学分,另一门是“政治学51b:经济学入门”,这是第一学期的课程,5学分。

OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅱ,No.12.CollegeofArtsandSciencesCoursesofInstruction1911-1912.June15,1911.p.37.OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅲ,No.12.AnnouncementoftheCollegeofArtsandSciences1912-l3.June15,1912.p.31.胡适选的“政治学51”虽然与卡默勒教授的后一门课学分数相同,但却是1911—1912学年第二学期选修的课,时间上与卡默勒教授的课程计划不吻合。因此表二中1911—1912学年的课程记载并不准确。事实上,“文理学院公告1912—13”中卡默勒教授的这个课程计划后来并未执行,1912年9月开学前,康奈尔大学文理学院修改了课程大纲,卡默勒教授的这两门课并没有出现在修改后的课程公告中。若不辨清这些问题,我们就不仅会误以为“英文2:19世纪散文”只是1912年春学期的课,也会误以为“哲学8”就是哈蒙教授的“文艺复兴”,因而很容易让人联想到它与胡适“中国的文艺复兴”思想的关系。江勇振先生根据周质平先生提供的成绩单和《康奈尔大学校刊》“文理学院课程说明1911—12”中的课程大纲来介绍胡适1911—1912学年第二学期的哲学课程时,却把它说成了1911年春天的课程,并且漏掉了“哲学8”这门课。江勇振:《舍我其谁:胡适(第一部)》(璞玉成璧1891-1917),第256—257页。

1912年暑期班胡适共选了4门课,根据表一,分别是“演讲A”“历史学C”“历史学D”“财政学F”。根据表二,“演讲A”为“公共演讲”;“历史学C”为“大英帝国发展史”;“历史学D”为“拿破仑时代”;表一中的“财政学F”,表二则记为“政治学F:财政学”。根据《康奈尔大学校刊》1912年暑期班公告,表一和表二中的“演讲A”“历史学C”和“历史学D”均无误,但表一和表二所记的“财政学F”均不准确,应为“经济与社会科学F:财政与税收”,这门课是卡默勒教授所开。

OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅲ,No.7.AnnouncementoftheTwenty-firstSummerSessionJuly6-August16,1912.April1,1912.pp.23-24.

1912—1913学年的课程,各种资料记载不合之处甚多,需要小心辨正。根据表一,1912年秋学期胡适选修了“心理学1”“哲学4”“哲学5”“哲学7”“政治学62”“政治学53a”以及“建筑学30”等7门课,1913年春学期继续选了“哲学5”和“法文1”“英文41”“英文52”“政治学53b”等5门课,其中,“哲学5”是一学年的课程。根据表二,“心理学1”为梯利教授和炯司先生合开的“哲学入门”,“哲学4”为哈蒙教授的“艺术:哲学与历史概论”,“哲学5”为梯利教授和炯司先生合开的“伦理学”,“哲学7:文艺复兴”也是哈蒙教授开的,“政治学62:企业管理原理”和“政治学53a:政治制度”两门都是精琪教授的课,“建筑学30”是古特塞尔教授开的“意大利艺术史”,“法文1”是斯塔夫教授的“初级法文”,“英文41”是亚当斯助理教授的“1642年的戲剧”,“英文52”是诺瑟普助理教授的“维多利亚时代的诗歌”,“政治学53b”又是精琪教授开的“比较政治学”。

参照《康奈尔大学校刊》“文理学院公告1912—13”中的记载,情况就变得相当复杂:第一,这学年没有“心理学1”这门课,也没有梯利教授和炯司先生合开的“哲学入门”;第二,“哲学4”与表二相符;第三,“哲学5”为克雷登教授的“哲学史”,而不是表二所记的“伦理学”;第四,“哲学7”为梯利教授与炯司先生合开的“伦理学”,而不是哈蒙教授的“文艺复兴”;第五,“政治学62”和“政治学53a”与表二相符;第六,“建筑学30”不在“文理学院公告1912—13”中,应为跨院系选修课,表一后面的备注页中记有1912年10月1日学院同意选修的备案信息,参考同年的建筑学院课程公告,这门课应为菲尔普斯助理教授所开的“绘画与雕塑史”OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅲ,No.6.AnnouncementoftheCollegeofArchitecture1912-13,March15,1912.p.13.,而非古特塞尔教授的“意大利艺术史”;第七,“法文1”课程并未刊登在各学院的课程公告中,而是刊登在《康奈尔大学校刊》“学校综合通知”里,OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅲ,No.1.GeneralCircularofInformation1912-13.January1,1912.p.11.根据《胡适口述自传》记载,他的法文老师就是给他讲《圣经》课的康福教授,胡适:《胡适口述自传》,唐德刚译注,第49页。而非表二中的斯塔夫教授。第八,“英文41”“英文52”和“政治学53b”均与表二相符。

OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅲ,No.12.AnnouncementoftheCollegeofArtsandSciences1912-13.June15,1912.pp.20,21,32,33,17,18.然而根据《留学日记》,胡适提到的1912年秋学期选修课程中,仅“哲学史”、“美术哲学”和“伦理学”与上述记录相符,但均未记任课教师,“美术哲学”应该就是哈蒙教授的“艺术:哲学与历史概论”,而其他课程要么他没有提到,要么所记与表二和“文理学院公告1912—13”中的记载均不相符。《留学日记》里提到布劳纳先生的“美术史”课程、提区纳教授的“心理学”课程,以及“美国政治”和“美国政党”两科(《胡适口述自传》中曾详细介绍过,这两科的任课教师为康奈尔大学政治系1912年新聘的山姆·奥兹教授)胡适:《留学日记》(卷二),见《胡适全集》(第27卷),第200、201页。胡适:《胡适口述自传》,唐德刚译注,第42页。,然而这几门课程都没有出现在表二和“文理学院公告1912—13”中,可见这两份材料中的记载都不准确。

之所以会出现表二、“文理学院公告1912—13”和《留学日记》三种材料中的记载均不相符的情况,是因为1912年6月15日出版的《康奈尔大学校刊》发布了“文理学院公告1912—13”之后,到9月份开学前,文理学院又修改了这学年的课程大纲,原本哲学系的哲学和心理学课程是合在一起编号的,这时被分开编号,政治系也对课程大纲进行了调整。但调整后的大纲并未在1912年秋学期重新发布,而是在1913年5月15日出版《康奈尔大学校刊》“文理学院公告1913—14”的同时,又出版了一份增刊,1912—1913学年的课程大纲即发布在这份增刊中,增刊内容与“文理学院公告1913—14”相同。也就是说,1912—1913学年实际开设的课程,跟下一学年的大纲是相同的,而当年的大纲则被废弃不用了。那么,根据“文理学院公告1913—14”增刊,前一学年各科的编号和名称就应该是:“心理学1:基础心理学”,教师为提区纳教授和助理教授韦尔德、鲁克米希、博宁、福斯特;“哲学4”仍为哈蒙教授的“艺术:哲学与历史概论”;“哲学5”为克雷登教授的“哲学史”;“哲学7”为梯利教授的“伦理学”;“政治学62”是金伯尔教授的“企业管理”;“政治学53a”是□□教授和塞比助理教授合开的“政治制度”(主讲教授临时空缺);“建筑学30”这门课在“建筑学院公告1912—13”中教师为菲尔普斯助理教授,《留学日记》中则记为布劳纳教授,参照康奈尔大学当时的大多数课程情况,助理教授较少单独开课,一般都是和其他教授合开的,那么,这门课就只能理解为是由布劳纳教授和菲尔普斯助理教授合开的课,胡适只记了第一节课的任课教师;“法文1”已经说过,不赘;“英文41”和“英文52”均无变化;“政治学53b:比较政治学”是“政治学53a:政治制度”的延续,任课教师仍是□□教授和塞比助理教授。

OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅳ,No.11.AnnouncementoftheCollegeofArtsandSciences1913-l4,Supplement.May15,1913.pp.23,20,32,31.

然而,在“文理学院公告1913—14”增刊中仍未见《留学日记》和《胡适口述自传》里提到的山姆·奥兹教授的“美国政治”和“美国政党”课;在表二和被废弃的“文理学院公告1912—13”中,“政治学53a”“政治学53b”和“政治学62”都是精琪教授的课,但在“文理学院公告1913—14”中,“政治学62:企业管理”任课教师变成了金伯尔教授,而“政治学53a:政治制度”和“政治学53b:比较政治学”主讲教授均临时空缺,只有助理教授塞比的名字。据江勇振先生《舍我其谁:胡适(第一部)》(璞玉成璧 1891-1917)中介绍,政治学这几门课原本预定是由精琪教授开的,但精琪教授1912年转到纽约大学任教,于是康奈尔大学就在该年秋天新聘了山姆·奥兹教授来担任精琪教授的课。江勇振:《舍我其谁:胡适(第一部)》(璞玉成璧 1891-1917),第252—256页。问题在于,既然1912年9月康奈尔大学就已延聘山姆·奥兹教授担任精琪教授的课,为何1913年5月出版的《康奈尔大学校刊》“文理学院公告1913—14”中却没有列出任课教师?对此,合理的解释应该是,根据《胡适口述自传》中的介绍,山姆·奥兹教授原为克里弗兰市的一位革新派律师,他此前并未在大学里任教,尽管胡适认为他“是我平生所遇到的最好的教授之一”胡适:《胡适口述自传》,唐德刚译注,第42页。,但在1913年5月,康奈尔大学可能尚未决定下一学年是否继续延聘山姆·奥兹教授,1912—1913學年他应该还处于试教阶段,所以暂未被列入“文理学院公告1913—14”教授名单。直到1914—1915学年,他的名字才被写进课程大纲,主讲“政治学60:美国政党制度”“政治学54b:国家行政管理”“政治学78b:宪政”等课程,1915—1916学年“政治学53a:政治制度”“政治学53b:比较政治学”也是他教的。在“文理学院公告1913—14”中,“美国政党制度”的科目编号是“政治学61a”,和同年的“政治学53a”“政治学53b”一样,教师也显示为空缺。这几门原为精琪教授承担,又因其调离而显示主讲教授空缺的课程,后来都是由山姆·奥兹教授承担的。

江勇振先生说他不能确定1912年秋学期“政治学53a”和“政治学62”究竟是精琪教授的课还是山姆·奥兹教授的课,他只是假定这两门课都是山姆·奥兹教授教的,“政治学62”就是后来的“政治学60:美国政党制度”。而我找到一条证据,可以证明江勇振先生的这个假定能够成立,只是山姆·奥兹教授的“美国政党制度”在1912年秋学期的对应科目应为“政治学61a”。在表一中,“政治学62”为2学分,“政治学53a”和“政治学53b”均为3学分;在“文理学院公告1912—13”中,精琪教授的“政治学53a:政治制度”“政治学53b:比较政治学”和“政治学62:企业管理原理”则都是3学分,这至少可以证明胡适成绩单中的“政治学62”不是精琪教授教的,精琪教授的名字也没有出现在1913年5月发布的课程大纲中,这说明1912—1913学年他已经离开了康奈尔大学,那么“政治学53a”和“政治学53b”也就不可能是精琪教授的课。而“文理学院公告1913—14”中的“政治学61a:美国政党制度”以及后来注明为山姆·奥兹教授开的“政治学60:美国政党制度”都是2学分,另两门则为3学分,与表一中的学分相符。这能够说明1912年秋学期的“政治学61a:美国政党制度”就是山姆·奥兹教授开的,而这学期的“政治学53a:政治制度”和1913年春学期的“政治学53b:比较政治学”则是由他和塞比助理教授合开的,《留学日记》所说的“美国政治”即“政治学53a:政治制度”,而“美国政党”则是“政治学61a:美国政党制度”。至于金伯尔教授的“企业管理”课,由于它是第二学期的课程,与表一中1912—1913学年第一学期的“政治学62”时间不符,因此它便不可能是胡适选修的“政治学62”。综上,我们可以确定,1912年秋学期胡适本来选了精琪教授的“政治学62:企业管理原理”、“政治学53a:政治制度”两门课,但由于精琪教授调离康奈尔大学,胡适就改选山姆·奥兹教授的“政治学61a:美国政党制度”和他与塞比助理教授合开的“政治学53a:政治制度”,但在胡适成绩单上,“政治学61a:美国政党制度”仍被记成了“政治学62”;1913年春学期,他又续选了“政治学53b:比较政治学”。

1913年暑期班,根据表一,胡适选了3门课,分别是“教育学B”、“演讲C”、“英文K”。根据表二,“教育学B”为德加谟教授的“教育学史”;“演讲C”的科目名称为“公共演讲C”,课程名称为“即兴演讲”,教师为艾弗雷特助理教授;“英文K”为亚当斯助理教授的“莎士比亚的悲剧”。根据《康奈尔大学校刊》1913年的暑期班公告,表二中“教育学B”无误;“演讲”一科则为“演讲与阅读C:即兴演讲”,“英文K”无误。

OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅳ,No.7.AnnouncementoftheTwenty-secondSummerSessionJuly7-August15,1913.March15,1913.pp.11,20.

到1913年暑期班结束,胡适已修完哲学和心理学22学分,英国文学22.5学分,政治经济学15.5学分,历史学5学分,演讲5.5学分,德文和法文17学分,教育学2.5学分,建筑学1学分,不算他之前修的36学分农学课程,仅文理学院的学分数已远远超过规定的毕业学分要求,因此1913年秋学期他得以提前进入康奈尔大学赛基哲学学院读研究生。《胡适口述自传》中说,他毕业时已完成三个“学科程序”:哲学和心理学、英国文学、政治和经济学(每个“学科程序”为20学分)。事实上,在他读研究生之前,政治经济学的学分数还不够一个“学科程序”,他1913—1914学年又选了3门政治学课程,到1914年毕业时,才修满政治经济学“学科程序”要求的学分,但这并不影响他1913年秋学期以修完两个“学科程序”的资格提前攻读研究生。尽管他1914年6月17日参加完毕业典礼才算正式毕业,但1913年9月以后他选修的课程,主要则是赛基哲学学院的研究生课程。所谓赛基哲学学院(SageSchoolofPhilosophy),即康奈尔大学哲学研究所,位于赛基大楼,教师和课程安排则仍归文理学院。

表一中1912—1913学年的下方还记有三行体育(Gym)成绩,旁边注明日期为5月22日,但年份影印有缺损,依据笔画走势判断,应该是1913年,况且1912—1913学年中的5月份也只能是1913年5月。但这三个分数可能不只是本学年的体育成绩,而应该是三个学年的成绩,因为前面两个学年均没有体育成绩记录,1913年春学期又正好是胡适进入康奈尔赛基哲学学院读研究生之前的最后一学期,这时把他的体育成绩汇总登记到成绩单上也是合理的。前文说过,康奈尔大学的体育科目分为Gym(Gymnastic)和P.T.(PhysicalTraining)。P.T.只有一个毕业成绩,被登记在成绩单第二页的备注信息中,登记时间是1913年5月6日。下文我们对他的各科课程和成绩做汇总时,将把这些体育成绩记入相应的学年里。江勇振先生在《舍我其谁:胡适(第一部)》(璞玉成璧 1891-1917)中谈到胡适1912年秋学期的“建筑学30”这门课只得了65分时,曾强调说:“唯一能跟这个低分同病相怜的,是他1913年春天的一门体育课,也是65分。”

江勇振:《舍我其谁:胡适(第一部)》(璞玉成璧 1891-1917),北京:新星出版社,2011年,第259、182页。他在注释里注明的出处就是周质平先生提供的成绩单的第二页,然而周质平先生提供的成绩单第二页上写的却是“P.T.OKforgraduation(879)”,这里的“879”应该是科目编号,并没有65分的记载。

1913—1914学年,根据表一,他在1913年秋学期选修了“哲学19”“哲学20”“哲学26”“政治学87”“英文52”“哲学37”等6门课,1914年春学期继续选了“政治学87”及“哲学16”“哲学21”“历史学71”等4门课,其中,“政治学87”是一学年的课程。根据表二,“哲学19”是克雷登教授的“近代哲学问题的发展”;“哲学20”是哈蒙教授开的“伦理学史:古代、中世纪和文艺复兴时期”;“哲学26”为梯利教授的“伦理学进阶”;“政治学87”为精琪教授的“经济理论史”;“英文52”是诺瑟普助理教授开的“维多利亚时代的文学”;“哲学37”为梯利教授的“伦理学讨论课”;“哲学16”是“德国哲学选读”,教师也是哈蒙教授;“哲学21”同“哲学26”,又是梯利教授的“伦理学进阶”;“历史学71”是布尔教授的“历史的辅助科学”。这学年文理学院的课程和上年一样,用的都是1913年5月发布的“文理学院公告1913—14”中的课程大纲。根据这份大纲,“政治学87:经济理论史”任课教师为约翰逊教授,并非精琪教授;“哲学21”课程名称为“近代伦理学史”、任课教师为艾尔比教授,而非梯利教授的“伦理学进阶”。除了这两科与表二不同外,其他均一致。

OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅳ,No.11.AnnouncementoftheCollegeofArtsandSciences1913-l4.May15,1913.pp.21,22,34,17,29.諾瑟普助理教授的“英文52”也是一学年的课程,1913年以前课程名称为“维多利亚时代的诗歌”,以后则改为“维多利亚时代的文学”,胡适先在1913年春选了第二学期课程,又在秋天补修了第一学期课程。

1914年无暑期班课程。胡适在6月29日日记里写道:“黄监督(鼎)忽发通告与各大学,言赔款学生,非绝对必要时,不得习夏课。昨本校注册司抄此通告数份,令张挂世界学生会会所……此真可笑之举动!夫学生之不乐荒嬉而欲以暇时习夏课,政府正宜奖励之,乃从而禁止之,不亦骇人听闻之甚者乎?”

胡适:《留学日记》(卷四),见《胡适全集》(第27卷),第344页。由于中国政府派驻美国负责管理留学生的监督黄鼎禁止庚款学生上暑期班,胡适虽然极不认同这种做法,但他却无法再去注册暑期班课程。

1914—1915学年胡适共选了4门课,根据表一,1914年秋学期他选的是“哲学30”和“历史学75”,1915年春学期选的是“哲学31”和“政治学88”。根据表二,“哲学30”是艾尔比教授的“经验论与唯理论”,“历史学75”是布尔教授的“历史学的方法”,“哲学31”是艾尔比教授的“康德的批判哲学”,“政治学88”是约翰逊教授的“价值与分配”。“文理学院公告1914—15”中的课程大纲与表二完全相同。

OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅴ,No.10.AnnouncementoftheCollegeofArtsandSciences1914-l5.May1,1914.pp.21,29,22,33.1915年9月,胡适就结束了在康奈尔大学5年的学习生活,转学去了哥伦比亚大学。

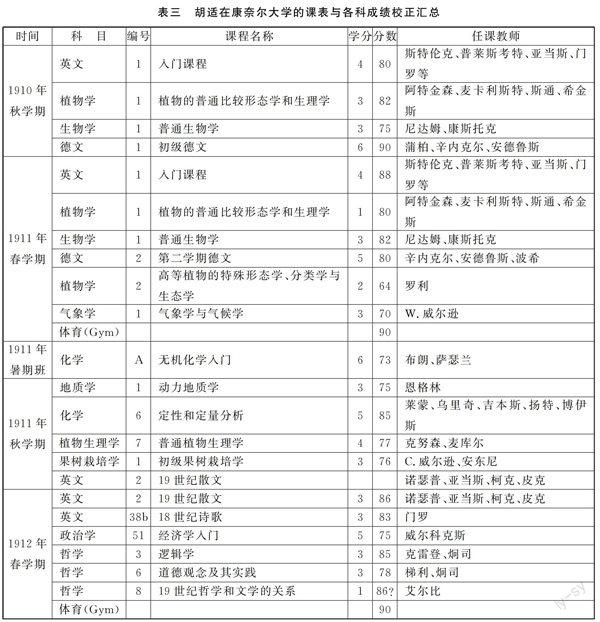

现在,我们可以根据上述考订,将胡适在康奈尔大学的选修课程和成绩汇总如下(见表三):

四

在得出上述完整、可靠的胡适选修课表后,我们就可以根据《康奈尔大学校刊》中各学年的课程大纲,以及胡适《留学日记》中的相关记载,来对他的课业论文手稿的写作时间进行考证了。

首先是英国文学论文。在11篇手稿中,除《西敏寺》一文为介绍威斯敏斯特教堂的历史和建筑风格的文章外,其余都是对作家作品的评论。《狄更斯的〈双城记〉》和《〈哈姆雷特〉,一个没有英雄的悲剧》这两篇文章所论述的作品无需介绍,其他文章讨论的作家作品分别为:亚历山大·蒲柏(1688—1744年)和托马斯·格雷(1716—1771年)都是18世纪英国著名诗人;《亨斯洛日记》的作者菲利普·亨斯洛(约1550—1616年)是伊丽莎白时代最显要的剧场经理,他的日记详细记载了当时伦敦戏院的演出剧目、剧本价格和演员薪酬,胡适的文章讨论的是《亨斯洛日记》的史料特点;《悼念集》和《圣杯》的作者阿尔弗雷德·丁尼生(1809—1892年)是维多利亚时代最受欢迎的诗人,《圣杯》是丁尼生根据历史上流传的亚瑟王故事所写的长篇叙事诗,吉娜薇则是这部叙事诗中亚瑟王的妻子;《亚历山大和坎帕斯比》是伊丽莎白时代“大学才子派”戏剧家约翰·李利(1554—1606年)的作品;托马斯·胡德(1799—1845年)是英国19世纪幽默诗人。我们已知胡适的《狄更斯的〈双城记〉》《〈哈姆雷特〉,一个没有英雄的悲剧》《蒲柏诗歌研究》和《托马斯·格雷》这4篇文章写作时间不晚于1912年,而其他各篇写于何时,则没有文献记载。

根据康奈尔大学文理学院的课程大纲,1910—1911学年的“英文1:入门课程”课程说明和必读书目为“学习英国文学代表作,包括三个莎士比亚戏剧、五部近代小说,以及选定的抒情诗和散文。写作练习辅以阅读训练,兼及明确写作规范。该课程是学生选择本学院其他课程的基础”。

OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅰ,No.A.CollegeofArtsandSciencesCoursesofInstruction1910-1911.May,1910.p.17.1911—1912學年的“英文2:19世纪散文”课程说明非常简单,只有“阅读指定风格的英文散文,作文练习并讨论”一句。

OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅱ,No.12.CollegeofArtsandSciencesCoursesofInstruction1911-12.June15,1911.p.18.1912年春学期的“英文38b:18世纪诗歌”课程说明为“18世纪英国诗歌史,学习蒲柏、汤姆森、格雷、戈德史密斯、彭斯,阅读一些次要诗人的作品;学习浪漫主义运动的开端”。

OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅱ,No.12.CollegeofArtsandSciencesCoursesofInstruction1911-12.June15,1911.p.19.1912—1913学年的“英文41:1642年的戏剧”课程说明为“一学年课程……第一学期:学习戏剧起源,传奇、道德剧、幕间节目,第一个常规喜剧和悲剧。第二学期:学习伊丽莎白时代的社会和剧场,李利、皮尔、基德、格林、马洛、琼森、博蒙特和弗莱彻的经典戏剧,指定阅读其他代表性的剧作家”,OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅲ,No.12.AnnouncementoftheCollegeofArtsandSciences1912-13.June15,1912.p.17.尽管康奈尔大学文理学院1912-13年的课程大纲后来被废弃不用,但在1913-14年的课程大纲中,这门课的课程介绍与1912-13中完全相同。见OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅳ,No.11.AnnouncementoftheCollegeofArtsandSciences1913-14,Supplement.May15,1913.p.16.这门课虽然是一学年的课程,但胡适只选修了1913年春学期的课。关于“英文52”,前文已经说过,这门课在1913年春学期之前,课程名称为“维多利亚时代的诗歌”,1913年秋学期以后则改为“维多利亚时代的文学”,“维多利亚时代的诗歌”课程介绍为“学习丁尼生、布朗吟、马修·阿诺德、克拉夫、威廉·莫里斯、斯温伯恩、罗赛蒂等人的代表作,学习维多利亚时代诗歌的特征”,OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅲ,No.12.AnnouncementoftheCollegeofArtsandSciences1912-13.June15,1912.p.18.“维多利亚时代的文学”课程介绍为“讲授主流文学趋势和时代特征,学习主要的诗人和一些伟大散文作家的作品”,OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅳ,No.11.AnnouncementoftheCollegeofArtsandSciences1913-14,Supplement.May15,1913.p.17.这门课胡适先选修了1913年春学期的“维多利亚时代的诗歌”,又跨学年选修了1913年秋学期的“维多利亚时代的文学”。1913年暑期班的“英文K:莎士比亚悲剧”课程介绍为“学习以莎士比亚最佳悲剧为代表的戏剧艺术,选定实时检查的作品为《哈姆莱特》《奥赛罗》《李尔王》和《麦克白》。课本选用A.C.布兰德利的《莎士比亚悲剧》”。

OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅳ,No.7.AnnouncementoftheTwenty-secondSummerSessionJuly7-August15,1913.March15,1913.p.20.

对照上述课程介绍,我们可以确定《蒲柏诗歌研究》和《托马斯·格雷》两文为1912年春学期“英文38b:18世纪诗歌”课上的作业,《亚历山大和坎帕斯比》为1913年春学期“英文41:1642年的戏剧”课上所作,《丁尼生〈悼念集〉第54—57首》《圣杯》和《吉娜薇》则都是1913年春学期“英文52:“维多利亚时代的诗歌”课上所写。顺便说一下,胡适1914年5月获康奈尔大学“卜朗吟征文奖金”的《论英诗人卜朗吟之乐观主义》,ADefenseofBrowningsOptimism,见《胡适全集》(第35卷),第24—54页。另参见胡适:《留学日记》(卷四),见《胡适全集》(第27卷),第307—308页。可能也是“英文52”这门课上所作的论文。剩下还需进一步考辨的是,《狄更斯的〈双城记〉》《〈哈姆雷特〉,一个没有英雄的悲剧》《亨斯洛日记》《托马斯·胡德》和《西敏寺》这5篇文章。

据胡适《留学日记》记载,他开始读狄更斯《双城记》的时间为1911年2月6日,但后来却搁下了,直到8月15日才读完。

胡适:《留学日记》(卷一),见《胡适全集》(第27卷),第109、170、171页。显然,这部小说是为1911年春学期的“英文1:入门课程”而读的,因为该课程要求阅读“三个莎士比亚戏剧、五部近代小说,以及选定的抒情诗和散文”。这学期的英文课,胡适作了多篇关于莎士比亚戏剧和培根散文的论文,其中不乏“颇得教师称许”的文章,加之他平时考试成绩较好,所以这学期的英文课他得以免考,胡适:《留学日记》(卷一),见《胡适全集》(第27卷),第131—132、145页。这可能是他没有急于在学期结束前读完《双城记》并提交论文的原因。他的日记里未记载《狄更斯的〈双城记〉》一文为何时所写,根据手稿中标注的年代,此文写作时间不晚于1912年,因而我们可以推定,此文应为1911年8月胡适读完《双城记》之后所作。这个暑假他除了选修一门暑期班的化学课程外,还读了司各特的《尼格尔的家产》、大仲马的《侠隐记》(又名《三剑客》)、乔治·艾略特的《织工马南》等小说,另作有长文《康乃耳传》。

胡适选修的英文课程中,大纲指定阅读莎士比亚戏剧的有“英文1:入门课程”和“英文K:莎士比亚悲剧”,后者为1913年暑期班课程。我们已知《〈哈姆雷特〉,一个没有英雄的悲剧》写作时间在1912年之前,因此它不可能是为“英文K:莎士比亚悲剧”所写。《留学日记》1911年4月15日记载:“作一文论Hamlet,未毕。”16日又记:“续作‘Hamlet论,写成之。”

胡适:《留学日记》(卷一),见《胡适全集》(第27卷),第129、130页。这篇“Hamlet”论无疑就是《〈哈姆雷特〉,一个没有英雄的悲剧》。胡适《留学日记》中还有一篇论《哈姆莱特》的长文,是1912年9月25日晚去戏园观看南君夫妇(SouthernandMarlowe)演的《哈姆莱特》戏剧后所写的日记,主要评论南君夫妇的演技和剧本的删节特点,并非专论莎士比亚戏剧,且该文为中文所作,这篇日记虽然作于1912年,但它显然与1911年4月16日完成的“Hamlet”论无关,也与《〈哈姆雷特〉,一个没有英雄的悲剧》这篇英文手稿无关。

胡適的《亨斯洛日记》是一篇讨论该日记史料特点的文章,他列举了《亨斯洛日记》中记载的1591年12月31日至1592年1月31日之间上演的各剧目演出次数、剧本的价格及亨斯洛支付给演员的报酬,以这一个月的史料来揭示伊丽莎白时代的戏剧演出状况,文末有教师评语说他“选取的条目很有意思”,评语的笔迹与《亚历山大和坎帕斯比》一文后面的教师评语相同。参照1913年春学期“英文41:1642年的戏剧”这门课的课程说明,可知该课程虽然主要是学习1642年的戏剧,但也涉及伊丽莎白时代的社会和剧场等知识,胡适此文内容与之完全吻合。反观胡适选修的其他课程,大纲中均未涉及伊丽莎白时代的戏剧演出问题。因此我们可以确定,在1913年春学期的“英文41”这门课上,他除了写有《亚历山大和坎帕斯比》一文,还写了这篇《亨斯洛日记》,两篇文章后面的评语均为该课程任课教师亚当斯助理教授所写。

托马斯·胡德虽然只活了46岁,但他却是跨越乔治四世时代和维多利亚时代两个时期的诗人,他的代表作《衬衫之歌》《叹息桥》都是维多利亚时代早期的重要诗作,胡适在文章中说,早在1908年《衬衫之歌》被翻译成中文作为“新纪元”丛书第一本出版时,他就对胡德的作品产生了兴趣。

ThomasHood,见《胡适全集》(第35卷),第60页。1913年春学期的“英文52:维多利亚时代的诗歌”课程大纲中并未要求读胡德的诗歌,这个学期胡适写了《丁尼生〈悼念集〉第54—57首》《圣杯》《吉娜薇》等文章,他的成绩是88分。1913年秋学期的“英文52:维多利亚时代的文学”大纲则并未写明要求读哪些诗人和作家的作品,胡适的《托马斯·胡德》这篇长文很可能是1913年秋学期这门课上的作业,这时他已进入康奈尔大学赛基哲学学院念研究生,他的英文水平也有了很大提高,教师在文末的评语中盛赞此文的文采、主题、逻辑安排和判断表达,给予了极高的评价。无论如何,胡适此文作于1913年的“英文52”课上当属无疑。

还有一篇《西敏寺》,前文已经说过,这是一篇介绍伦敦威斯敏斯特教堂的历史和建筑风格的文章。胡适《留学日记》记载,1911年5月6日他开始读艾迭生与斯提尔编的《旁观报》论文集,5月10日,“读《旁观报》,中有‘WestminsterAbbeyand‘VisionsofMirzah二篇,余极爱之。”

胡适:《留学日记》(卷一),见《胡适全集》(第27卷),第136、137页。这是胡适《留学日记》里唯一的一次提到威斯敏斯特教堂。西敏寺是英国历代国王登基加冕的地方,也是众多历史文化名人的长眠之所。胡适读的这篇“WestminsterAbbey”是约瑟夫·艾迭生(1672—1719年)的名篇《墓园沉思》(又译《西敏寺内的遐想》),而《旁观报》论文集则是他1911年春学期“英文1:入门课程”的阅读材料之一。因此,这篇文章很可能是胡适读完《墓园沉思》之后,又查阅有关西敏寺的资料所写的文章,写作年代应为1911年。

其次是5篇哲学论文。我们已知《康德的国际伦理法则》写于1915年3月14日,《关于先验的论证,康德的〈纯粹理性批判〉分析》写于1915年5月26日,这两篇文章显然是为1915年春学期艾尔比教授的“哲学31:康德的批判哲学”课所作。《洛克的〈政府论两篇〉研究》我已经在《胡适与〈洛克的“政府论两篇”研究〉》一文中论证过,认为它写于1914年下半年艾尔比教授的“哲学30:经验论与唯理论”课上,虽然张书克博士持不同看法,但我仍坚持这一观点。这里需要补充的是,康奈尔大学文理学院1913—1914学年课程大纲中的“哲学30”曾指定阅读博恩版的两卷本《洛克作品集》,这个版本主要包括《人类理解论》和《自然哲学原理》等著作,但不包括《政府论两篇》OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅳ,No.11.AnnouncementoftheCollegeofArtsandSciences1913-14,May15,1913.p.22.指定阅读的《洛克作品集》为:BohnsStandardLibrary.TheWorksofJohnLocke.PhilosophicalWorks.InTwoVolumes.London:GeorgeBellandSons,YorkStreet,CoventGarden.1875&1876.,而在1914—1915学年的课程大纲中,则没有再指定阅读这个版本OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅴ,No.10.AnnouncementoftheCollegeofArtsandSciences1914-15,May1,1914.pp.21-22.,因此胡适完全可以选择在1914年秋学期先读《政府论两篇》,到1915年2、3月份再去阅读《人类理解论》参见席云舒:《胡适与〈洛克的“政府论两篇”研究〉》,载《社会科学论坛》2014年第11期。。

接下来需要进一步考辨的是《柏拉图的〈普罗泰戈拉篇〉》和《约翰·密尔论正义:〈功利主义〉第五章研究》这两篇文章。对照康奈尔大学文理学院的课程大纲,我们首先可以排除“哲学3”“哲学4”和“哲学8”,因为“逻辑学”“艺术:哲学与历史概论”和“19世纪哲学和文学的关系”三门课显然与这两篇论文无关;“哲学31:康德的批判哲学”也无需再讨论。剩下的10门哲学课中,可能与《柏拉图的〈普罗泰戈拉篇〉》有关的只有两门课,一是克雷登教授的“哲学5:哲学史”,二是哈蒙教授的“哲学16:德国哲学选读”。“哲学5”的课程说明为“主要对象是那些希望了解思想史及哲学观念对文明发展所发挥的影响的学生,从古希腊至今的哲学思辨史,各个哲学体系及其所属时代的科学与文明之间的关系,及其在社会、政治和教育问题上的应用;本世纪的思辨问题,尤其是进化论观念的哲学意义及其重要性。将不时地指定阅读材料,但没有教材”。

OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅳ,No.11.AnnouncementoftheCollegeofArtsandSciences1913-14,Supplement.May15,1913.p.20.这门课含有古希腊哲学的内容,当然应该包括柏拉图和“智者派”哲学。“哲学16”的课程说明为“本课程的主要目的是帮助学生获得德国哲学术语方面的知识和翻译哲学论文的能力,教材将采用文德尔班的《柏拉图》”OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅳ,No.11.AnnouncementoftheCollegeofArtsandSciences1913-14,May15,1913.p.21.。文德尔班是德国新康德主义学派的代表人物之一,他的《哲学史教程》是最有影响的哲学史教科书之一。哈蒙教授这门课选用的教材是文德尔班的《柏拉图》,这本书是文德尔班研究柏拉图的生平和思想的一部带有普及性的著作,据江勇振先生在《舍我其谁:胡适(第一部)》(璞玉成璧 1891-1917)中介绍,哈蒙教授曾为文德尔班的这本书写过一篇书评,盛赞此书为“第一流德国学术论文的代表作,反映了当代研究的精华”。

江勇振:《舍我其谁:胡适(第一部)》(璞玉成璧 1891-1917),第261页。既然“哲学5”和“哲学16”这两门课都有涉及柏拉图的内容,那么胡适的《柏拉图的〈普罗泰戈拉篇〉》究竟是为哪门课写的呢?这就需要做进一步分析。首先,这两门课的目的不同,“哲学5”是为了让学生了解哲学问题的发展及其对文明的影响,以及哲学史上的思辨问题,而“哲学16”是为了让学生掌握德国哲学术语和翻译哲学论文的能力,胡适此文主要是讨论柏拉图的《普罗泰戈拉篇》中的思辨问题,与前者的要求更为契合;其次,在克雷登教授主编的《哲学评论》杂志上,每期都会刊登多篇哲学系研究生的论文,其中有一个栏目是针对各课程指定阅读材料的评论,指定的阅读材料多为各种哲学期刊近期发表的论文,这些论文目录也都刊登在《哲学评论》上,胡适1914—1915年就在该刊发表过10篇哲学短论,其中有两篇评德文论文《亚里士多德的“无形式”概念》和《歌德的自然哲学思辨》的文章,应该都是哈蒙教授这门课上的作业,《亚里士多德的“无形式”概念》的评论中就涉及了德国哲学术语的翻译,但《柏拉图的〈普罗泰戈拉篇〉》一文并未涉及任何德国哲学术语和翻译问题,因此这篇文章不可能是为“哲学16”这门课所写。克雷登教授的“哲学史”是一学年的课程,其中涉及柏拉图和古希腊哲学的部分应为1912年秋学期所学内容,如果胡适此文确为克雷登教授的“哲学史”课上所作,那么它应该写于1912年秋。

关于《约翰·密尔论正义:〈功利主义〉第五章研究》,我们知道,约翰·密尔的《功利主义》是19世纪英国功利主义伦理学名著,他在这本书里系统论述了“最大多数人的最大幸福”这一功利主义原理,该书第五章讨论的是“功利与正义的联系”。胡适选修过的伦理学课程有“哲学6:道德观念及其实践”“哲学7:伦理学”“哲学21:近代伦理学史”“哲学26:伦理学进阶”“哲学37:伦理学讨论课”,这些课程中,只有“哲学21”是艾尔比教授开的,其他都是梯利教授开的;哈蒙教授的“哲学20”虽然也是伦理学课程,但它研究的是“古代、中世纪和文艺复兴时期”的伦理学,显然跟密尔的功利主义伦理学无关,因此亦可排除。除伦理学课程外,克雷登教授的“哲学19:近代哲学问题的发展”也可能与胡适这篇文章有关。然而在上述几位教授中,只有欧内斯特·艾尔比教授是研究英国功利主义哲学的专家,他著有《英国功利主义的起源》《英国功利主义史》等著作;在胡适选修的哲学课程大纲中,也唯有“哲学21”的课程说明强调“重点关注英国伦理学发展史,同时阐明伦理学逐渐分化为哲学学科中一门独立科学的过程”,OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅳ,No.11.AnnouncementoftheCollegeofArtsandSciences1913-14,May15,1913.pp.21-22.因此,胡适的《约翰·密尔论正义:〈功利主义〉第五章研究》只能是1914年春学期为艾尔比教授的“哲学21:近代伦理学史”这门课所作。

最后是2篇政治学论文《美国国家与社会政治研究》和《众议院议长政治权力的发展》。在胡适选修的政治经济学课程中,“政治学51:经济学入门”“经济与社会科学F:财政与税收”“政治学87:经济理论史”和“政治学88:价值与分配”都是经济学的内容,与这两篇文章无关。剩下三门“政治学61a:美国政党制度”“政治学53a:政治制度”和“政治学53b:比较政治学”都是山姆·奥兹教授的课。如前所述,1912—1913学年实际使用的是1913—1914学年的课程大纲,大纲中“政治学61a”的课程说明为“学习美国政党的演变,关于政府机构、选举法、政党代表大会、政党领导层秘密会议、候选人初选会、政党的司法控制”OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅳ,No.11.AnnouncementoftheCollegeofArtsandSciences1913-14,Supplement,May15,1913.p.31.,“政治学53a”的说明为“政治学概论,专门参照美国政府”OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅳ,No.11.AnnouncementoftheCollegeofArtsandSciences1913-14,Supplement,May15,1913.p.30.,“政治学53b”的说明为“主要研究欧洲国家的政治制度,延续‘53a之后的课程内容”OfficialPublicationsofCornellUniversity,vol.Ⅳ,No.11.AnnouncementoftheCollegeofArtsandSciences1913-14,Supplement,May15,1913.p.30.。显然,“政治学53b”也与胡适这两篇论文无关。那么,这两篇文章就只能是为“政治学61a”或“政治学53a”而写的了,这两门课都是1912年秋学期的课程,无论它们是为哪门课所作,都应作于1912年秋学期。如果需要进一步确定,则《美国国家与社会政治研究》无疑是“政治学53a:政治制度”课上的作业,而《众议院议长政治权力的发展》及其“序言”应该是“政治学61a:美国政党制度”课上的论文,因为议会制度正是美国政党政治的主要形式。这两篇手稿后面的教师评语为同一人的笔迹,应均为山姆·奥兹教授所写。

五

经过以上考证,我们现在可以得出本文结论了。在中国社会科学院近代史研究所和台北“中央研究院”胡適纪念馆保存的18篇胡适课业论文手稿中,作于1911年的有《〈哈姆雷特〉,一个没有英雄的悲剧》《狄更斯的〈双城记〉》和《西敏寺》,作于1912年的有《蒲柏诗歌研究》《托马斯·格雷》《柏拉图的〈普罗泰戈拉篇〉》《美国国家与社会政治研究》《众议院议长政治权力的发展》,作于1913年的有《丁尼生的〈悼念集〉第54—57首》《圣杯》《吉娜薇》《亨斯洛日记》《亚历山大和坎帕斯比》《托马斯·胡德》,作于1914年的有《约翰·密尔论正义:〈功利主义〉第五章研究》和《洛克的〈政府论两篇〉研究》,作于1915年的有《康德的国际伦理法则》《关于先验的论证,康德的〈纯粹理性批判〉分析》。通过胡适在康奈尔大学留学时期的选修课程和这些课业论文手稿,我们可以清楚地了解到,他曾系统地接受过16—19世纪英国文学和自古希腊以来的西方哲学教育,后来又在哥伦比亚大学跟随杜威学习“实验主义”哲学,在此过程中,他逐渐形成自己的思想,成了他1917年以后在国内倡导“文学革命”和“中国的文艺复兴运动”的基础。

当然这些只是胡适在康奈尔大学读书期间留下了手稿的英文课业论文,这个时期他还在《中国留美学生月报》等刊物发表过多篇英文论文,这些公开发表的文章不在本文的考证范围。此外,他的《留学日记》和手稿中还记载了一些他在康奈尔大学时期写过的课业论文,如前文提到的《奥菲利亚》、《亚当·斯密的税收原则》等,但由于没有留下手稿,本文便无从考证了。

最后,我要特别感谢康奈尔大学东亚图书馆的卡罗尔·阿特金森女士!若没有她给我传来2014年康奈尔大学官方公布的胡适“成绩单”,我将难以完成本文的考证工作。