我国中部地区城市群的产业结构比较研究

——以皖江城市带与长株潭城市群为例

江六一,冯德连

(1.铜 陵 学 院 ,安 徽 铜 陵 244061;2.安 徽 财 经 大 学 ,安 徽 蚌 埠 233030)

我国中部地区城市群的产业结构比较研究

——以皖江城市带与长株潭城市群为例

江六一1,冯德连2

(1.铜 陵 学 院 ,安 徽 铜 陵 244061;2.安 徽 财 经 大 学 ,安 徽 蚌 埠 233030)

在全球产业发展进入深度调整、深刻变革的新时期,我国各地区也加快产业结构调整步伐,本文采用偏离-份额模型,以皖江城市带与长株潭城市群两个经济区域为例,通过实证研究发现:即使产业结构高度相同的两个经济区域,其产业结构对经济增长的贡献也不尽相同。 本文还分析并比较这两个经济区域九大行业经济增长受国家经济增长、产业结构、区域竞争力的影响程度,提出优化产业结构的若干政策建议。

产业结构;相似系数;偏离 - 份额模型;政策建议

一、引言

城市群 (带) 的形成可以从更大范围和区域合理配置资源, 城市群 (带) 内各城市产业间的相互作用增强了城市经济的辐射能力和范围,加速 了 工 业 化 和城市 化进程[1]。 国际 上 最 早提 出 城 市群 ( 带 ) 概 念 的 是 法 国 地 理 学 家 G o tt m an, 他 认为, “城市群是在一定空间内集聚若干城市或特大城市组成的多核心、多层次的庞大城市集团,它是城市发展到成熟阶段的最高空间组织形式,也 是 大 都市 区 的联 合 体 ”[2]。 以全 球 竞 争 的 视 角 来看, 21世纪国际间的竞争将以中心城市为核心的城 市 群为 基 本单位[3]。 而城 市 群的 产 业 结构 是 否 合理直接关系到本区域经济的增长和可持续发展水平,更会由于示范效应影响到周边区域甚至一个国家的经济发展。因此城市群内部各城市之间协调 发 展 的 关 键 是 合 理 布 局 城 市 群 内 部 产 业 结 构[4],合理配置的产业结构是各产业之间的协调发展和资源的科学配置的必由之路,也是推动产业结构高级化,实现产业经济效益与社会效益最佳化的具体措施。学界对区域产业结构研究的文献相应的 也 较多 , 何天祥 、 朱 翔 、 王 月 红 (2012)[5]对 比研究中部五大城市群与珠三角城市群产业结构后认为,中部城市群产业结构高度较低,结构不协调,内部差异明显,导致就业结构和产业生态化水平 也 较 低 。 何 璇 、 张 旭 亮、 李腾 (2014)[6]对比 分析产业结构调整升级对劳动力就业的影响时,发现两 者 呈负 相 关关系 。 刘淑 茹 、 徐 丽 丽 (2014)[7]通过比较中美两国的产业结构体系发现中国第二产业产值比重上升趋势缓慢,制造业处在价值链底端;第三产业比重偏小、内部结构发展不完善等问 题 。 王 燕 、 崔永 涛 (2015)[8]通 过分 析京 津冀 投入产出表,并构建关于京津冀的产业结构的复杂网络模型,发现京津冀三地产业结构具有不同的结构特征,每一个城市具有不同的产业结构比较优势。

改革开放以来,我国已经形成十几个城市群,且 主 要 集 中 在东 部 和中部[9]。 皖 江 城 市 带 和 长株 潭城市群同属于我国中部,是中国东部产业集群向中西部转移的核心区域,也是国家实施中部地区崛起战略的重点开发区域,因此比较这两个城市群的产业结构,探索两个城市群产业结构对经济增长的贡献,有利于协调三次产业之间的发展和资源的科学配置,推动产业结构最优化,实现产业经济效益与社会效益的最大化,促进区域经济持续增长,不仅对皖江城市带和长株潭城市群的产业结构升级和转换有着重要的意义,也是为促进中部崛起重大战略的实施提供理论支撑。

二、皖江城市带与长株潭城市群的三次产业结构比较

1.皖江城市带与长株潭城市群的三次产业结构现状

2014 年, 皖江城市带经济总量占安徽省的66%, 三次产业的产值在安徽省三次产业中的产值比重分别为 45%、 71%、 65%, 除了第一产业外,不论是经济总量还是第二、第三产业的产值,都占安徽省的半壁江山以上,可以说皖江城市带在安徽省经济中具有举足轻重的作用; 2014 年, 长株潭城市群经济总量占湖南省的 43%, 三次产业的产值在湖南省三次产业中的产值比重分别为19%、 51%、 40%, 除了第二产业达到湖南省第二产业的一半以外,不论是经济总量还是第一、第三产业,长株潭城市群在湖南省经济中的影响均没有皖江城市带对安徽省的影响大,从图1中也可以发现,皖江城市带的总产值、三次产业产值在安徽省所占的比重均高于长株潭城市群占湖南省的比重。

图1 2014 年皖江城市和长株潭城市群占本省产值的比重

图2 2005~2014 年皖江城市带与长株潭城市群三次产业发展趋势比较

2014 年,皖江城市带三次产业的比为 8∶57∶35,第二产业所占的比重超过第一、第三产业的总和,第三产业还有很大的发展空间; 2014 年, 长株潭城市群三次产业的比为 5∶56∶39, 第二产业的比重也超过第一、第三产业总和,但第一产业比重低于皖江城市带,第三产业比重高于皖江城市带。按照发达国家三次产业比重最适宜的经验值,皖江城市带和长株潭城市群第二产业的发展具有优势地位,但长株潭城市群三次产业结构比要略优于皖江城市带。

2.皖江城市带与长株潭城市群的三次产业结构发展趋势比较

从 2005 到 2014 年的十年中, 皖江城市带与长株潭城市群三次产业的比重基本上同步变化,第一产业和第二产业的比重均呈减少的趋势,而且减少的份额基本一致;第三产业比重呈上升的趋势,表明皖江城市带与长株潭城市群都大力发展第三产业,力争降低第二产业的比重,减少第一产业的占比,不断地优化产业结构,以期接近发达国家三次产业结构比。

三、皖江城市带与长株潭城市群的产业结构相似度分析

区域的三次产业结构反映了该经济区域内部的资源分配结构、经济发展的进程和经济发展的水平,只有充分发挥区域资源优势,科学利用比较优势,合理布局产业优势,区域内部各经济体才能达到经济一体化和协同发展。学术界通常采用产业结构相似系数来说明两个经济区域的产业结构相似度,产业结构相似系数是联合国工发组织国际工业研究中心提出的产业结构相似度的度量指标,也是准确把握和优化区域产业布局的重要依据。 设有两个经济区域, S1i表示经济区域 1中第 i产业产值所占该经济区域总产值的份额(i=1,2,3, …n) ; S2i表 示 经 济 区 域 2 中 第 i 产 业 产值 所 占 该 经 济 区 域 总 产 值 的 份 额 (i=1,2,3, … n) ,那么构造产业结构相似系数:

产业结构相似系数 S通常介于 0和 1之间,产业结构相似系数等于1时,表明这两个区域的产业结构完全相同;产业结构相似系数等于0时,表明两个区域的产业结构完全不同。

根据产业结构相似系数计算式 (1) 的定义,结合 2005~2014 年度安徽省统计年鉴和湖南省统计年鉴中的数据,经计算,皖江城市带与长株潭城市群三次产业结构的相似度高达 99%以上, 最高的是 2008 年其相似系数达到 99.8%, 相似系数最低的年份是 2005 年也达到 99.4%, 表明皖江城市带与长株潭城市群三次产业结构高度雷同。

把三次产业细分成农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、住宿和餐饮业、金融业、房地产业、其他服务业等这九个行业, 再根据产业结构相似系数计算式 (1) 的定义, 利用 2014 年度安徽省统计年鉴和湖南省统计年鉴中的数据,经计算,皖江城市带与长株潭城市群九个行业的产业结构相似度也高达 96.48%。

图3 2005~2014 年皖江城市带与长株潭城市群三次产业结构的相似度

四、基于偏离-份额模型的皖江城市带与长株潭城市群的产业结构比较

1.基本原理

偏离-份额模型是由美国经济学家丹尔·B·克雷默于 1942 年提出, 现在已成为研究区域经济发展变动的基本方法之一, 也称之为 SS M 模型。 该模型假设区域经济的增长不仅受到整个国家整体经济环境的影响,也受到本地区某个产业部门的竞争力大小的影响,还受到本区域经济的影响。因此,某区域经济总量在一段时期的变化量可以分解为三个因素:国家份额因素、产业结构偏离因素和区域偏离因素,即区域经济增长总量=国家增长份额+产业结构偏离份额+区域偏离份额,从分解后的影响区域经济增长的三个因素中可以发现区域经济发展和衰退的原因,同时可以发现区域内具有相对竞争优势的产业部门,并确定该区域未来经济发展的最合适方向,也可以作为产业结构调整的原则和依据, 根据 SS M 模型计算的结果也是评价区域经济结构优劣和自身竞争力强弱的依据。

2.模型构建

假设某 n 个区域和全国在[0, t]的时间段内经济总量和产业结构均已发生改变, 设在 T=0 的初期第 i个经济区域的经济总量为 bi, 在 T=t的末期其 经 济总量为 Bi, (i=1,2,3… n)。 同时 , 按照一 定规则把第 i个经济区域划分为 m 个产业部门, 分别 用 bij、 Bij表示第 i 个 经 济 区 域 第 j 个 产 业部 门 初期 和 末 期 的 经 济 总 量(i=1,2,3…n, j=1,2,3 … m)。 用a、 A表示全国在对应时期初期和末期的经济总量,用 aj、 Aj表示全国第 j个产业部门在初期和末期的经济总量(j=1,2,3…m)。

则第 i个经济区域第 j个产业部门在[0, t]的时间段内经济总量的变化率为:

全国第 j个产业部门在[0, t]的时 间 段 内 经 济总量的变化率为:

根据全国各产业部门所占的份额将第i个经济区域第j个产业部门的初期经济总量标准化:

这样在[0, t]的时间段内第 i个经济区域第 j个产业部门经济总量的增长量 Gij可以分解为国家增长 份 额 Nij, 产 业 结 构 偏 离 份 额 Pij, 区 域 偏 离 份 额Dij三个分量, 即

Gij=Nij+Pij+Dij

其中在[0, t]的时间段内第 i个经济区域第 j个产业部门经 济 规模的增长量 Gij=Bij-bij。

国家增长份额 Nij=bij·Rj, 通常也称 之 为 国 家 平均增长效应, 它是指 在[0, t]的 时 间 段内第 i个经济区域第j个产业部门经济规模如按全国的平均增长率发展所产生的变化量。

产 业 结构 偏 离 份额 Pij= (bij-bij) ×Rj, 通 常 也 称之为产 业 结 构 效 应 , 它是指在[0, t]的 时 间 段内第 i个经济区域第j个产业部门经济规模受其所占比重与全国相应产业所占比重之间的差异所引起的偏差,它剔除了区域增长速度与全国平均增长速度的差异,仅分析产业结构对区域经济增长的影响,数值越大说明产业结构对经济总量增长贡献也就越大。

区 域 偏 离 份 额 Dij=bij· (rij-Rj), 通 常 也 称 之 为竞争力偏离效应,也就是除产业结构以外的其他因素引起第 i个经济区域第 j个产业部门经济规模增长速度与全国相应产业部门增长速度的偏差,这些因素包括该区域生产率水平、企业规模结构和经营管理水平等因素。区域偏离份额的大小反映了第 i个经济区域第 j个产业部门相对竞争能力的高低, 数值越大则表明第 i个经济区域第 j个产业部门竞争力对该区域经济增长的贡献越大。

其 中 Pij+Dij称之为 总偏离 分 量 , 反 映 第 i 个 经济区域第j个产业部门总的增长优势。

也可以将第 i个区域经济总量的增长分解为三个 部分: Gi=Ni+Pi+Di,

这样在[0, t]的时间 段 内第 i 个 经 济 区 域 经 济总规模的增长量 Gi分解为国家增长份额 Ni, 产业结构偏离份额 Pi, 区域偏离份额 Di三个分量。

3.数据来源

为比较皖江城市带和长株潭城市群两个经济区域产业结构,以全国的经济总量作为参考标准,将所有的产业划分为成农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、住宿和餐饮业、金融业、房地产业、其他服务业等这九个行业, 根据 2011 和 2015 年中华人民共和国统计年鉴、安徽省统计年鉴和湖南省统计年鉴,得出这两个经济区域及全国的九大行业的经济数据,其中全国和皖江城市带的九大行业的数据是按当年市场价格计算的产值,长株潭城市群九大行业的数据是按当年市场价格计算的产出。

4.数据分析

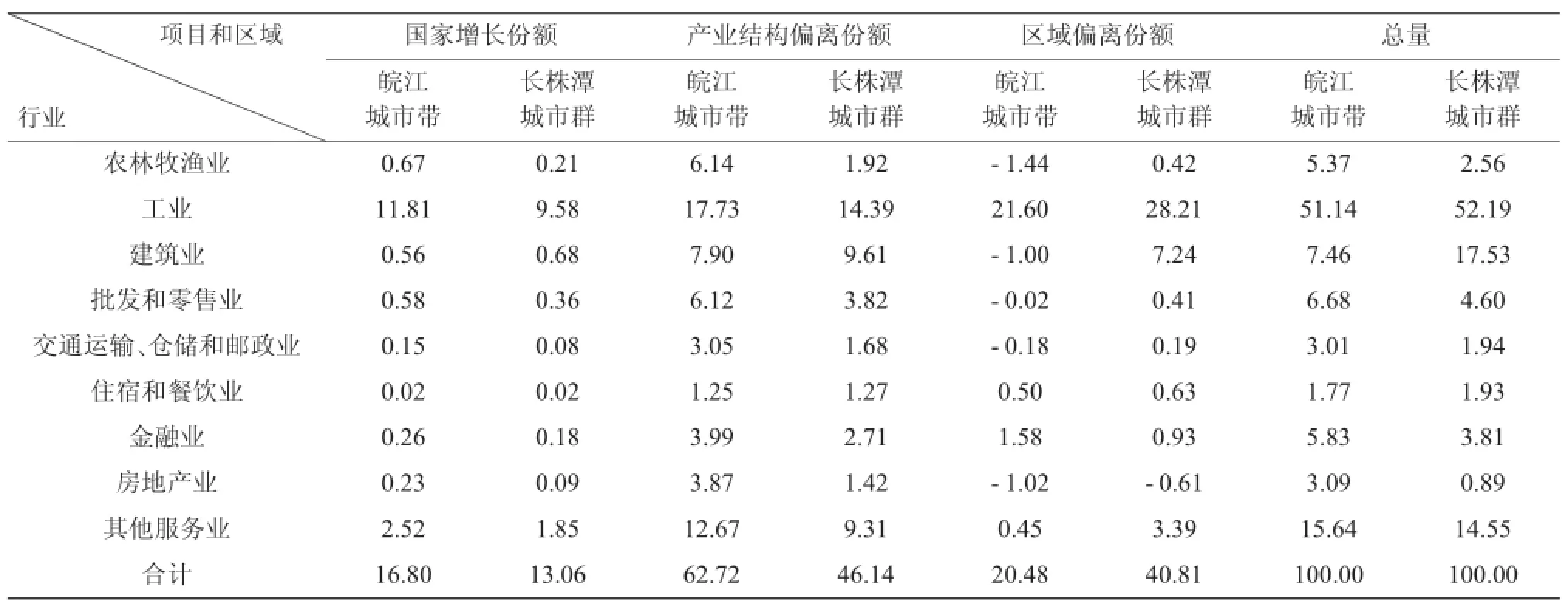

利用上述得到的数据代入 SS M 模型, 运用E X CEL 软件经计算得出皖江城市带和长株潭城市群经济规模增长的国家增长份额 Ni, 产业结构偏离份额 Pi, 区域偏离份额 Di以及各个行业经济规模 增 长 的 国 家 增 长 份 额 Nij, 产 业 结 构 偏 离 份 额Pij, 区域偏离份额 Dij。 但是由于皖江城市带和长株潭城市群的各项经济指标值采用了不同的统计口径,所以用相对值表示两个经济区域各行业的经济规模增长率受国家增长份额 Nij, 产业结构偏离份额 Pij, 区域偏离份额 Dij的影响, 如表2。

表1 皖江城市带和长株潭城市群分行业产值 亿元

表2 基皖江城市带与长株潭城市群经济增长量分解 %

5.结论

(1) 皖江城市带与长株潭城市群中的九大行业受国家经济增长影响的差距不大,其中皖江城市带受国家经济增长影响仅有建筑业比长株潭城市群略低,其余的行业都高于长株潭城市群,总体来看,皖江城市带受国家经济增长的影响比长株潭城市群高 2.74 个百分点。

(2) 皖江城市带与长株潭城市群中的九大行业受产业结构影响的差距较大,其中皖江城市带受产业结构影响仅有建筑业、住宿和餐饮业比长株潭城市群略低,其余的行业都高于长株潭城市群,总体来看,皖江城市带受产业结构的影响比长株潭城市群高 16.58 个百分点, 说明皖江城市带产业结构要优于长株潭城市群。

(3) 皖江城市带与长株潭城市群中的九大行业受区域竞争力影响的差距较大,其中皖江城市带受区域竞争力影响仅有金融业比长株潭城市群略高,其余的行业都低长株潭城市群,总体来看,皖江城市带受区域竞争力的影响比长株潭城市群低 20.33 个百分点, 特别是皖江城市带的农林牧渔业、建筑业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、房地产业和其他服务业的区域偏离份额为负值,说明皖江城市带区域竞争力要弱于长株潭城市群。

(4) 从两个区域各行业增长率的总量上看, 皖江城市带在农林牧渔业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、房地产业明显高于长株潭城市群,但在建筑业大大低于长株潭城市群。

(5) 结合图3 和表2 可以发现, 即使皖江城市带与长株潭城市群的产业结构高度相同,按三次产业划分同构率达到 99.40%, 按九大行业划分同构率也达到 96.48%, 但其对区域经济增长的影响差距却 16.58%, 表明不同的经济区域适合不同的产业结构。

五、皖江城市带与长株潭城市群的产业结构优化建议

1.皖江城市带加快建筑业的发展

皖江城市带要充分利用国家新型城镇化试点省建设、长江经济带建设等国家重大战略部署带给皖江城市带的历史机遇,落实好城乡住房建设部、安徽省政府关于推进建筑业发展、建筑产业现代化和工程质量治理等有关精神,深入推进建筑业的体制创新、技术创新,促进建筑业的转型升级,加快建筑产业现代化步伐,不断培育市场实施主体,加强建设省级建筑产业化综合试点城市和示范基地,完善建筑业产业化技术支撑体系。进一步推进建筑业改革发展,培育一批特级建筑企业,扶持一批建筑关联企业,做强做大一批成长型建筑企业。

2.皖江城市带提高在安徽省乃至长三角地区的竞争力

强化皖江城市带承接东部沿海地区产业转移的能力,发挥皖江城市带的地理区位优势和要素成本优势,加强建设产业硬实力,加快提升产业软实力,推进科技、人才和管理建设与产业优化的协同发展,顺利实现皖江城市带产业升级。同时,要扩大外资的招商引资规模,拓展引进外资渠道,运用多种融资方式吸引外资来皖江城市带投资建设,包括项目融资、企业并购、股权投资、境外上市等方式,提升皖江城市带的对外开放水平,不断提高皖江城市带在安徽省乃至长三角地区的竞争力。

3.加快皖江城市带基础设施建设

皖江城市带的基础设施建设不仅严重落后于东部沿海地区,其基础设施的投入也滞后于中部其它地区,皖江城市带在承接产业转移的过程中,要充分发挥其与东部沿海地区和长三角地区接壤的地理优势,加紧落实国家长江经济带的发展战略,加快皖江城市带的基础设施建设,提高对公路、铁路、航空、通读、能源等领域的基础设施建设的投入力度,为产业转移过程中的商品和人才的流动提供便捷条件,提升皖江城市带承接产业转移的能力。

4.长株潭城市群大力发展第三产业

虽然长株潭城市群的第三产业产值比重高于皖江城市带,但其主要原因是长株潭城市群的区域竞争力高于皖江城市带导致的,其第三产业在产业结构上还不具备较强的竞争力,应当科学合理布局第三产业,充分考虑其区位、优势、习俗和既有条件等因素,强调错位发展。省会城市长沙应当发挥其人才、历史文化、政治中心的优势,从影视、传媒、会展活动等方面考虑其发展方向;株洲市应当发挥其物流、工业发达的优势,拓展交通运输、仓储和邮政业;湘潭市具有红色革命圣地、文化教育先进的优势,可以考虑发展红色旅游,教育咨询等相关产业。长株潭城市群要充分利用其发达的海陆空交通运输条件、厚重的历史文化、优美的自然风光和红色革命资源,加强并重视旅游业的发展。

[1]龚 敏.中 原 城 市 群 与 武 汉 城 市 圈 产 业 结 构 比 较 研 究[D].江西财经大学,2011.

[2]G o tt m an J.M e g al opo lis Or t h e u r b ani z ati o n o f t h e Nor t h easte r n Sea b o a r d[J].E c o n om ic G e o g r a p h y,1957(33).

[3]王树功,周永章.大城市群(圈)资源环境一体化与区域可持 续 发 展 研 究 ——以 珠 江 三 角 洲 城 市 群 为 例[J].中 国 人口、资源与环境,2002(03):52-57.

[4]程 玉 鸿 ,许 学 强.珠 江 三 角 洲 城 市 群 产 业 竞 争 力 比 较 [J].经济地理,2007(3):418-422.

[5]何天祥,朱翔,王月红. 中部城市群产业结构高度化的比较[J].经 济地理 ,2012(5):56-59.

[6] 何璇,张旭亮,李腾.区域产业结构调整升级对劳动力就业影 响比较 研究[J].经 济问题 ,2014(10):9-13.

[7]刘淑茹, 徐丽丽. 中美两国产业结构发展状况比较分析[J].工 业技 术经济 ,2014(10):41-48.

[8]王燕, 崔永涛.基于复杂网络的京津冀地区产业结构比较优 势研究[J].现 代管 理科学 ,2015(11):15-17.

[9]夏 仕 应 .中 国 需 要 大 城 市 群 发 展 战 略[J].安 徽 决 策 咨 询 ,2001(9):16-17.

(责任编辑: 杨粤芳)

A com parative study on the industrial structure of urban agglomeration in Central China—taking Wanjiang City belt and Changsha Zhuzhou Xiangtan city group as an example

JIANG Liu-yi1,FENG De-lian2

(1.Tongling University,Tongling,Anhui 244061;2.AnhuiUniversity of Finance and Economics,Bangbu,Anhui233030)

In the new period of global industrial development into the depth ad justment and profound changes,each region of our country is speeding up the pace of adjustmentof industrial structure.This paper uses SSM model and takes two economic regions which are Wanjiang City belt and the Changsha Zhuzhou Xiangtan city group for example.Through the empirical study found that even if the industrial structure of two economic regions is extremely same,the contribution of the industrial structure to economic growth is not the same.This paper also analyses and compares the econom ic growth in the nine industries of these two economic regions,affected by national economic growth,industrial structure and regional competitiveness,and the paper puts forward some policy suggestions of the optimization for the two economic regions'industrial structure.

industrial structure;similarity coefficient;SSM model;policy suggestion

F269.24;F299.21

A

1008-2107(2017)02-0024-07

2017-02-28

安徽省高校人文社会科学重点研究基地招标项目(项目编号:S K2015A175)。

江六一 (1975—), 男, 安徽安庆人, 铜陵学院副教授, 硕士研究生, 研究方向: 区域经济, 农村经济; 冯德连 (1962—), 男,安徽明光人,安徽财经大学副校长,二级教授,经济学博士,硕士生导师,研究方向:国际贸易,产业经济。

——以陕西省为例