聚焦阅读教学中的基本问题

——以《狼和鹿》的教学为例

◇孙美蓉

课改至今,“满堂灌”已渐行渐远,“问题导向”下的课堂样态被更多老师接受,学生的学习方式实现了从被动向主动的转变。但由于学科理解、专业水平、教学经验等因素的影响,许多课堂特别是阅读教学课堂,又呈现出“满堂问”的状况,并有愈演愈烈之势。据笔者抽样调查,教师一节课平均提问60次,个别课堂高达90次之多。从数字背后不难看出,大部分教师的课堂,依然充斥着各类问题。大量的无效问题,造成学生的注意力分散,思维疲劳,严重影响了教学效果。因此,对课堂中的“问题”研究迫在眉睫。

一 “问题解决”下的阅读教学

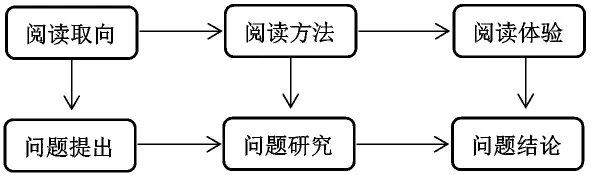

王荣生教授指出,阅读教学的核心是理解,而理解实际上包含着“解码”和“解释”这两个互为关联的领域。所以,从阅读教学的本质来讲,课堂进程就是问题解决的过程。一篇课文的阅读教学,从“理解”角度看,应是根据阅读取向(读什么),选择适宜的阅读方法(怎么读),以获得应有的阅读体验(读会什么);从问题导向出发,以“问题解决”的思路来看,就是根据文本的学习目标提出问题,组织学生研究问题,最终获得问题结论。

从上图可看出,问题是阅读教学的主线和关键。它决定了目标的达成,以及教学的内容、课堂的进程和学习的质量。所以问题设定的合理性,是教学活动的首要条件。这个合理性从阅读教学的时间、进程和质量来研究,就应包含问题的内容、结构和层阶。而由此组成的问题组群,形成了聚焦某一课的问题链。问题链的内容设计,必须是学习某一课时要解决的问题,这个问题就是基本问题。它既是整个问题链的基本,也是问题组成的中心,是学习的起始,更是学习的结果。

二 基本问题的选择

笔者试以《狼和鹿》的教学为例,谈谈基本问题的选择及问题链的建构方法。

(一)问题的类型

对多数教师来说,阅读教学的课堂问题设计,大约有以下几种类型:

程序性问题:为支持教师教学步骤而设计。一般教师在教学这一课时会设计这样一组问题:百年前的鹿什么样?猎杀狼25年后的鹿什么样?两个冬天后的鹿什么样?很明显,这几个问题的作用只是推进教学进程,帮助教师开展教学活动,对学生理解课文、获得新知意义不大。

内容性问题:为支持学生学习文本知识而设计。教学中,教师会针对文本,提出一些理解性问题。比如:“功臣”为何是狼?“祸首”为何是鹿?是什么原因造成了鹿的急剧增加和大量减少?这些问题是从文本的内容出发,为了帮助学生理解文本知识,解决或突破学习过程中的重难点而设。

思想性问题:为帮助学生获得情感体验而设计。比如:说到狼和鹿,你最喜欢谁?为什么?看到这像被火烧过的森林,你有什么想说的?你想对当初猎杀狼的人说些什么?学了这篇课文,你明白了什么?

方法性问题:为支持学生习得阅读方法而设计。阅读学习,应该包含知识和能力两方面的任务,即文本知识和阅读方法的学习。所以,学习如何阅读文本也是阅读教学的重点。在教学《狼和鹿》一课时,教师设计了诸多指向阅读方法的问题。比如:默读课文,画出文中表示鹿群数量变化的词语,你有什么发现?快速浏览课文,对比百年前和现在的森林,你发现了什么?小组讨论,找出“功臣”和“祸首”,并在文中圈画原因依据。

这四种问题形态,我们还可以分成三类,即教师问题、学生问题、文本问题。当然教师问题和学生问题也是有交叉的,并非泾渭分明。

(二)基本问题的确立

那么如何才能从各类问题中,准确锁定这一篇的基本问题呢?

1.多个维度梳理问题。

教学一篇文章,我们可以从体裁、内容、学生、作者等方面入手,提出问题,解决问题。

从文体入手,关注文章的体式。阅读一篇文章,首先要关注的就是文体。所以对基本问题的思考可以从文体出发。《狼和鹿》虽是一篇记叙文,但它引发的是有关生态平衡的话题。从这个角度思考,我们不难提出这些问题:狼、鹿和森林之间有怎样的关系?作者是用怎样的方法来增强说服力的?

从内容入手,关注文章的主题。由内容而提出的问题,则能切中要点。《狼和鹿》是为了说明生态平衡的重要性,据此可以梳理出如下问题:谁是“功臣”,谁是“祸首”? 为什么狼是“功臣”,鹿是“祸首”?这种角度的问题,往往直入中心,紧扣主题,同时激发学生的阅读兴趣和探究欲望。

从学生入手,关注学习的重难点。从某种意义上说,学生学习的难点就是教学的起点和归宿。在《狼和鹿》的教学中,从学生视角来看,除却字词句等“解码”障碍,“到底是谁造成了鹿群这样悲惨的结局”“这篇课文想告诉我们什么”等问题可能是学生最关心的。由学生入手提出的问题,因为贴近孩子,所以学生会有充分的思考兴趣和研究动力。

2.归纳整合,确定问题。

从多个视角梳理出问题后,我们要对其进行归纳、整合,从而确定基本问题。

归纳:将“作者的问题”“文本的问题”“学生的问题”“老师的问题”等进行重新归纳整合,减少问题数量。这样能够由繁化简、由乱化整,从而聚焦关键和重点问题。

整合:按照问题主次、先后、层阶等关系,对问题进行整合。就这一课来说,二次归纳以后,可以清晰地看到三个层面的问题:作者想阐述的是什么道理?这是作者写文章的初衷。作者怎样用数据来说明事理?这是教者教学目的所在。狼鹿“功”“祸”何在?这是学生学习的问题所在。我们只要将“作者”“教师”“学生”三者的问题进行整合,就能找到这一篇的基本问题。

(三)基本问题下问题链的建构

基本问题的准确定位,能够聚焦文本、关注重点,突出这一篇的文本价值。建构基本问题下问题链的合理结构与层阶,能够支持教师的教学进程、支持文本的难点突破、支持学生的持续学习。它的形态有分解、递进、发散、并列等。

分解:化难为易。把基本问题当作母体,分解成几个小问题,再逐个解决。(见下图)这样可以突出学习重点,明确研究方向。

递进:层层推进。按照由易到难、表面到内在的关系,逐步推进。此种问题链,特别注重问题与问题之间的联系。教师要结合文本,根据学生认知水平和规律,充分考量其先后顺序。(见下图)

发散:上下牵连。以基本问题为主线,从整到分—从分到整,学生能将长文读短,短文读长。此过程中学生思维始终着眼于全篇,能够准确定位文章主旨、把握文章结构层次、领会写作方法。

基于基本问题组成的问题链,解决了阅读教学的随意性、无序性和无效性,使阅读教学的目标有了统一性,教学的过程有了逻辑性。