民间信仰的社会扩张机制探析

——以三山国王信仰为例

欧俊勇,吴孟显

(揭阳职业技术学院 师范教育系,广东 揭阳 522051)

民间信仰的社会扩张机制探析

——以三山国王信仰为例

欧俊勇,吴孟显

(揭阳职业技术学院 师范教育系,广东 揭阳 522051)

三山国王信仰能够在几百年间得到广泛的分布,与其自身的优势和传播机制有着重要的关联。性别包容机制使其信众得到了较大的保障,组织扩散的机制使其具备较强的内在凝聚力,移民分香使其信仰空间得到进一步的拓展,雕像筑庙使其信仰传承具有了较好的载体,网络推介使其保持了与时俱进的持续发展。

民间信仰;三山国王;社会性;传播

宗教信仰与社会是人类历史发展进程中的一组重要命题,也是学术界许多研究领域的共同焦点。涂尔干提出:“宗教真正的目的不是理念的,而是社会的。宗教作为社会情感的载体,提供着象征和仪式,从而使人得以表达与群体联系在一起的深厚感情。”[1]在韦伯看来,以共同信仰为中心的社会群体形成共同的价值观和文化理念,有助于“确保群体的永久性”[2]。前人的诸多论述对我们观察信仰与社会的关系提供了很好的参考,同时也给我们带来了许多思考,比如宗教信仰在民间社会的传播过程中究竟是以什么的方式进行的?它在扩张的过程中存在怎样的机制?为此,本文拟以三山国王信仰的传播为例,对民间信仰的社会扩张机制进行初步的探讨。三山国王作为广泛分布于粤东、台湾和东南亚的重要民间信仰,自上世纪80年代以来,相关研究可谓“硕果累累”,但研究大多关注的是其起源、性质、功能和小范围的分布状况,关于其区域性比较研究还很少,对信仰传播的过程和机制也缺乏深入的考察①。 因此,本文希望通过相关探讨,能够进一步推进三山国王信仰的研究。

一、从人际传播到组织化发展

民间信仰可以说是一种属于小传统的俗文化,其基本信众多为一般民众,这一特点也决定了其传播过程中需要更多地借助于人际传播的方式,并由此形成一定的信仰圈。林美容认为,“信仰圈是一神之信仰为中心”,神灵位于信仰符号的中心,但是信仰主体“分布有一定的范围,通常必须超越地方社区的范围”[3]。三山国王信仰传播主体并不是一个静态的群体,他们伴随着人员流动和社会变迁而产生变化。

长期以来潮汕地区形成的家长制宗法结构也影响着三山国王信仰的传播[4]。比如,在普遍存在于庙宇中的题捐碑记中,绝大部分的题捐者为男性的名字。如存于榕城区涂库村国王庙的嘉庆丁卯年(1807)的题捐碑中,仅出现23名女性,占全部179名题捐者的12.85%。台湾三山国王庙的碑记也是如此。如存于云林县西螺镇广兴宫1925年《三山国王庙碑记》仅出现了“曾黄氏、廖林氏、詹吴氏、廖母、苏氏”5位女性的姓名,约占全部134位题捐人总数的3.73%;高雄市楠梓区右昌二巷三山国王庙1929年《重修三王爷庙碑记》仅出现“陈黄氏”1位女性,占全部27名题捐人的3.70%。这些数据表明,在三山国王信仰的主体中,男性占有绝对性的优势,这与其社会性别地位存在着很大的关联性。

社会性别分工的不同还表现在充满神秘色彩的三山国王仪式体系中。笔者在蓝城区新围村、榕城区义河村的三山国王庙调查中发现,其请神仪式中,乡村耆老必须告知女性不允许参与,只能由村里的男丁来充当主要角色。这些规定并不能简单视为歧视女性的表现,而是传统的以男性为主导的宗法制对宗教传播影响的一种习惯。台湾地区的情况也大体如此。

值得注意的是,以男性为传播主体的民间信仰,并不排斥女性。三山国王文化信仰不单单为妇女提供精神的寄托,也为她们提供社交的场所。即使在庙宇修建过程中,女性也扮演着重要角色。如彰化县永靖乡东宁村永兴宫1925年《永兴宫重修纪念碑》中就为庙宇重修“寄附巨金”的“杨林氏凤”勒石纪念。

其实,三山国王文化信仰的重大节日中,女性所起的作用是无可比拟的,因为基本上操持供品、香火等祭祀用品并且坚持到三山国王庙拜祭的几乎都是中老年的妇女。随着社会的发展与变迁,女性开始更为直接而主动地参与到系列活动中。被列为漳州市市级文化遗产的“云霄三山国王走溪”项目,每年从正月初十至十五,内龙村龙兴庙举行“三山国王”庙会,已婚男子与未婚男子之间、已婚女子与未婚女子之间进行“走溪”比赛。在这个仪式中,女性已经享有和男性一样的平等权利。

由上可见,在以人际传播为主的传统时期,由于受到宗法制的影响,男性长期占据着主导定位。但是随着女性社会地位的提高,女性不仅也逐渐成为三山国王信仰的传播者,而且在信仰文化的传承中还具有男性无法比拟的优势,她们会通过言传身教使三山国王信仰文化传播开来。这恰恰是民间信仰在扩张过程中的一种性别包容,这种机制使得三山国王信众的主体构成不至于太过极端化,能够在更大的范围增加信众,保证可持续发展。

随着城市化浪潮和网络化时代的到来,民间信仰的传播也受到现代性因素的冲击。杨庆堃认为,现代性所向披靡的力量、尤其是城市化的过程,对长期以农村和家庭为核心的社会而言,意味着一种宗教信仰模式的终结,“弥漫性宗教,这个一度作为中国社会的主导性因素,看来已经失去了存在的基础,其没落的命运是无可挽救的”[5]。然而,这一现象在三山国王信仰圈并没有上演,城市化进程不仅没有对三山国王信仰产生巨大冲击,反而在一定程度上加强了其信仰的传播。一方面,庙宇资源的整合,使得三山国王信仰更进一步确立自身在村落(社区)中的地位。如揭阳市揭东区路蓖村三山国王庙,因为城市道路设施建设需要,1994年在现址重建国王古庙,和祖师庙、判官古庙等6个庙宇连成一片。重新整合庙宇后,三山国王庙成为路蓖村最大、最主要的庙宇,显示了三山国王信仰的地位,正如该庙记所言:“古庙建成之后,神光普照,民和物阜,香火旺盛,遍及四方。”另一方面,城市人口的流动带来更多的信众。如揭阳市榕城区东泮村的三山国王庙,东泮村属于城中村,周边建设了许多现代化小区,外来人口众多,因此该庙的信众逐渐扩展到周围小区的部分居民。信众的复杂化也使得该庙的祭祀活动需要进行全新的组织,其组织性传播的特点日益显现。

三山国王信仰传播的组织化特征在迁台信仰圈尤为明显。大陆的早期移民将香火从原乡带到台湾,并且通过初步的组织运作,构建了早期台湾的三山国王庙。如台湾云林县西螺镇广兴宫存1925年《三山国王庙重修捐题牌记》中,其“建庙有功者”就包括了“事务总裁”3人、“事务指挥”1人、“事务补助”5人、“西螺街助役”1人、“赞成者”若干人等组织人信息,这些庙宇的修建基本上都是局限于聚落或者村落。这种情况和潮汕地区几乎如出一辙,普宁林惠山村清代三山国王庙碑记、蓝城区桂岭镇围头村关帝古庙幸存的清代三山国王庙碑记等都带有村落组织运作色彩。

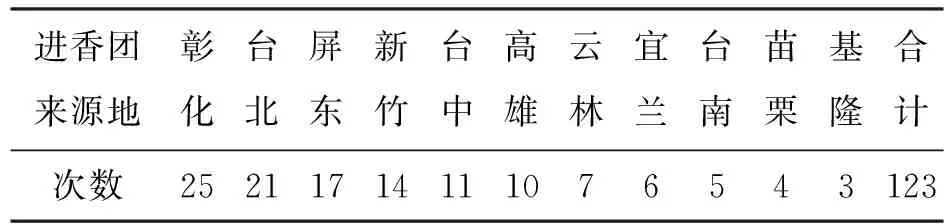

随着时代的发展,三山国王信仰的组织化色彩更加浓郁,如“台湾三山国王宫庙联谊会”就是133间三山国王宫庙的联谊总体[6]。作为一个全台性的三山国王信仰组织,台湾三山国王宫庙联谊会在推动三山国王信仰传播过程中扮演者重要角色,并通过组织进香团前往祖庙会香,促进了广东与台湾地区的文化交流。据统计,1995-2007年台湾各地三山国王庙信众赴祖庙进香团体达123个(见下表)。这些进香谒祖活动,寄托了他们对故土的深深眷恋之情,也使三山国王信仰成为粤台民间文化交流的代表[7]。

台湾各地三山国王庙赴祖庙进香团统计表(1995-2007)

在信仰的发源地揭阳揭西县,三山国王祖庙成立了“祖庙管理委员会”。2007年,三山祖庙管委会参照历史资料和民俗祭仪,制定了《三山国王祖庙祭典》,使三山国王祖庙祭典仪式更规范化、流程化。此外,马来西亚等地亦有健全的理事机构,常为当地乡亲襄理婚丧喜庆,排忧解难,融洽乡情,办理公益事业等。当然,除了祖庙的绕境会香活动以外,其他的民间会香交流活动也日益频繁,如2015年3月30日台湾三山国王宫朝圣团一行600多人前往漳州市新桥街道下沙马祖庙会香朝拜。从上述材料可以看出,三山国王文化信仰传播呈现现代组织化特点。

二、从在地传承到移民分香

民间信仰的空间拓展与其信众的流动有着密不可分的关系。在讨论三山国王信仰的空间分布时,应该注意到三山国王信仰在台湾及东南亚地区的广泛分布离不开移民的迁徙。以台湾高雄盐埕埔祭祀三山国王的“盐埕庙”为例,康熙末年(1720年前后)被满清设置为官方盐埕,并招徕福建省漳州府南靖县盐民入垦盐埕埔,成为后来的濑南盐场。乾隆二十五年(1760),盐民返乡迎移守护神三山国王分灵前来,供奉于盐埕庄,成为盐埕埔盐民守护神。咸丰九年(1859),治台知府洪毓琛又敬献“海上福星”匾额。1949年,盐埕埔居民重修三山国王庙,《三山国王重修沿革》铜碑载:“庙貌因以更新,而三山国王已为盐埕居民晨夕参拜之尊神。”当地居民且称三山国王庙为“盐埕庙”。“盐埕庙”的构建过程中,移民起到关键的作用,他们远从漳州府南靖县居民的守护神三山国王分灵,由盐民返乡迎移至盐埕庄,经过189年后,落地生根,成为当地居民的守护神并且在盐埕区的社区构建中起着重要的作用[8]。从该个案可以看出,信仰主体的流动对三山国王信仰的传播具有重要的意义。实际上这种以分香为形式的三山国王庙的构建过程中,诸如此类的例子很多,如彰化县溪湖镇荷婆仑的霖肇宫,在明万历十四年(1586)由揭阳县弟子马义雄、周瑜森二人携带故乡河婆镇霖田祖庙的香火后于修建而成;又如云林县大埤乡太和街三山国王庙,清朝康熙甲寅年(1674)广东省人士张忠义渡海来台,随奉三山国王香火保身,镇宅奉祀于太和街,迨嘉庆己巳年(1845)由张元国、张元基兄弟发起太和街附近五十三庄信徒捐资兴建庙宇。这种通过鞠火分香(又称“分香割火”)构建三山国王庙的形式,在台湾和东南亚地区几乎就是一种定式。

同样,在马来西亚砂拉越古晋省圣淘沙镇的三山国王庙和石隆门帽山的国王古庙也有类似的情况。这两座庙宇的形成过程与河婆人的迁移有着直接的关系,石隆门帽山的国王古庙楹联隐含着分香的信息:“霖田传胜迹;帽岭报深恩。”那些来自河婆的早期华工通过环南中国海贸易圈的航运技术,迁徙到砂拉越,并通过分香的方式带来了三山国王信仰,使得三山国王信仰在空间上逐步拓展到了异国他乡。

从台湾和马来西亚的个案看,三山国王信仰的空间拓展和信仰传播所借用的分香仪式是分不开的。当然,三山国王信仰在台湾和东南亚的传播过程,人口的迁移和扩散才是信仰传播的根本。信仰主体始终相信,来自河婆祖庙的香火传播到异乡,依然能够将神力带到异乡,得到三山国王神的庇佑。台南潮州镇三山国王庙,也是向三山国王祖庙祈祷,请分出神灵香火,接来此地建庙奉拜,在信众心里,三山国王的坐镇可避免天灾人祸。当然,随着三山国王信仰的传播,也往往采取不同的文化适应策略,台南潮州镇四春三山国王庙创建于清朝嘉庆九年(1804),三山国王神偶的右边供奉土地公与妈祖,这是在台湾极为少见的供奉方式;另外在正殿案下的鸟占,则是较属于平埔占卜的习俗,从四春三山国王庙的供奉形式,隐约可发现族群融合的历史印记。可见,为了在异地重建心中的精神支柱,移民信众通过分香传承及他乡适应等方式进行了大量的努力。正如德格洛珀(Donald R. DeGlopper)在对台湾鹿港包括三山国王信仰在内的民间祭祀活动调查后所说的:“台湾民众在宗教时间上投入了大量的时间和精力,无处不在的仪式、其活力以及繁荣程度都十分令人震惊”[9]。

三、从雕像筑庙到网络推介

“传播”在文化人类学中指文化或文化特质从一地流传到另一地的现象。艾伦·巴纳德特别强调移民群体在文化传播中的首要作用,他认为文化传播是“事物(物质或其他别的事物)从一个民族到另一个民族,或者自一个地方到另一个地方的传播”,“传播可以通过居住在某个地方的人群之间直接传播实现,也可以通过文化内涵丰富的民族的移民实现”[10]。三山国王信仰在传播过程中也涉及到移民群体的文化适应与融合问题,如前文所述台湾潮州镇四春三山国王庙的“鸟占”现象就是一个典型的例子。在揭阳市揭东县新亨镇南海圣王庙与三山国王信仰同祀一庙也非常有说服力,该庙将本地神灵三山国王和外来神灵南海圣王、天后圣母以及祖先信仰“柯公”同时奉祀,表明了三山国王信仰与其他信仰互相交叠的情况。这种现象反映了移民文化与土著文化的相互融合,但也反映了移民文化想要异地生存与传播必须通过一定的方法或手段来实现。

就目前史料看,传统的三山国王信仰传播主要手段就是先奉祀香火,其后雕像筑庙。台湾云林县东势村赐安宫存光绪二十一年(1895)《三山明贶庙记》载:

潮之明贶三山之神,其来尚矣。夫潮之揭阳,于汉为郡,后改为邑。邑两百里有独山,越四十里有奇峰,曰玉峰;玉峰之右,有众石湍激,东潮、西里,以石为界,渡水为明山;接梅洲,洲以为镇,三十里有巾山,地名林田。三山鼎峙,英灵所钟。

当隋时年其甲子以臣下旬自五日,有神三人,出于巾山。自称昆季,受命于天,分镇三山,托灵于三峰之右、庙食于此地,前有古枫树、后有石穴,时闻萧管丝音。降神之日,上有莲花绦色,大者盈天。乡民陈姓者生平好善乐施,人称为“陈善人”,白昼见三人乘马而来,招己为从者。未几,陈随与神俱化。众异之,乃即市山之麓,置祠合祭。暨而降神以人言,封陈为将军。赫馨濯灵,日以益著,人遂遵为化王,以为界石之神。唐元和十四年,昌黎韩刺任潮洲守,霪雨害稼,众祷于神而响答,属官以少甲致祀,祝以文曰:“霪雨既霁,蚕穀以成,织女耕男,欣欣衎衎。其神之保庇于人,敢不明受其赐!”

宋艺祖开基,刘鋹拒命,王师南讨。潮守王侍监赴祷于神,果雷电风雨;鋹兵遂北,南海乃平。迨太宗征太原,次于城下,忽赌金甲神人挥戈驰马,师遂大捷,魁渠刘继元以降。凯旋之日,有旌见城上云中,曰“潮州三山神”。乃命韩指挥舍人,诏封巾山为“清化威德报国王”、明山为“助政明肃宁国王”、独山为“惠威弘应丰国王”,东势国王庙祀“明贶”。

东势庙祀明贶,于明末随开漳圣帝、郑成功渡台之潮民草草编茅,初以香火敬祀之。然而神道赫震,护国佑民,虔心祷求,无不应者;灵响于外,远近咸集,信者如云。时值清世乾隆癸亥八年不雨,禾嫁俱焦,野莩堪怜,住民祷告神前。是夜,亚(哑)人开口,言曰:“三山之神,明日正午,甘霖必至,沛然救旱。”果验!越年春初,募捐树庙,凋(雕)像奉香,岁时合祭。

道光丙子,瘟病四起;是时,神威回生于众,瘟病乃平。众感恩沐,改修砖壁;就此,愈加显扬。

光绪乙未二十一年□日

是碑所述三山国王庙渊源与元代刘希孟《明贶庙记》内容相仿,但却完整记录了赐安宫建设的经过:潮籍信众“草草编茅,初以香火敬祀之”,后因三山国王灵验帮助百姓度过难关,才“越年春初,募捐树庙,凋(雕)像奉香,岁时合祭”。故事所描述的漫长过程,正是三山国王信仰所经历的文化传播进程。

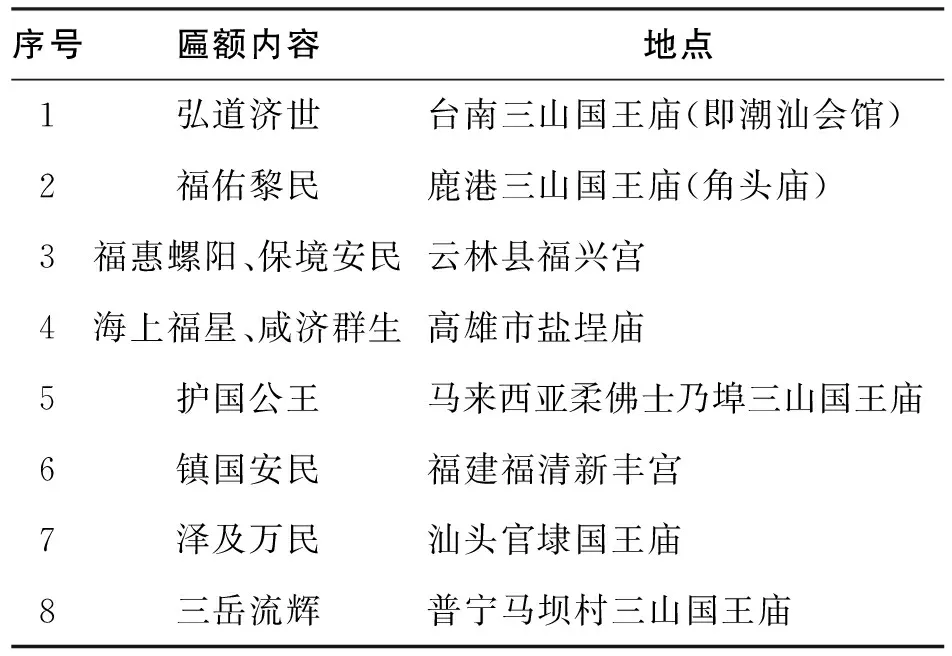

物质层面的文化传播和历史记忆的建构是互相交叠的。上文所举赐安宫碑记的护国庇民故事就是三山国王信仰圈的共同记忆。匾额是信仰的重要精神符号,如果将海峡两岸的三山国王庙悬挂的牌匾作为对比,就可以清楚了解作为精神层面的记忆建构保持着一致性:

序号匾额内容地点1弘道济世台南三山国王庙(即潮汕会馆)2福佑黎民鹿港三山国王庙(角头庙)3福惠螺阳、保境安民云林县福兴宫4海上福星、咸济群生高雄市盐埕庙5护国公王马来西亚柔佛士乃埠三山国王庙6镇国安民福建福清新丰宫7泽及万民汕头官埭国王庙8三岳流辉普宁马坝村三山国王庙

从粤闽台三山国王庙匾额比较可以看出,护国庇民故事是三山国王历史记忆的“原型”,传递出共同的文化认知。三山国王庙文化传递的初步阶段以香火传递、雕像筑庙以及故事讲述为主要方式。

随着数字化时代的到来,网络技术日臻成熟,而且开始凭借其巨大的信息量、开放性、自由性、多元性、共享性、平等性、跨时空特性等优势,成为文化传播的重要手段。近些年来,三山国王文化信仰的传播也开始呈现出网络化的特点。一类是以文化介绍为核心的网络平台,如揭西县三山祖庙管理委员会开发的网站“揭西三山祖庙”(http://www.jxsszm.com),就规划出“三山神文化”、“新闻旅游”、“世界分庙”、“网上祭拜”、“信众留言”、“商旅推荐”等主要栏目,注重将三山国王文化推介传播出去,同时将围绕三山国王文化为核心的商业和旅游作为重点推介。一类是以文化研究为中心的网络平台,如台湾地区“国家图书馆”开设的网站“台湾记忆”(http://memory.ncl.edu.tw),将三山国王文化研究所涉及的史料如契约、碑刻、族谱、地方志等进行分类数字化处理,并且提供搜索技术,方便学者获得研究信息,但是这类平台缺乏专题性。道格拉斯·凯尔纳分析媒体文化和社会关系时提出:“文化是一种高度参与性的活动形式,在这一活动中,人们创造了自身的社会和认同性。”[11]诚然,数字化时代民间信仰的网络传播是一种必然趋势,它为我们提供了无所不在的背景,就三山国王文化的传播而言,试图绕开数字化技术是不可能的,因为数字化时代为我们提供哲学意义上的“相互再认”。

四、结 语

民间信仰的兴起与衰落在中国乃是常见之事。三山国王信仰能够在几百年间形成当今之规模,与其自身的优势和传播机制有着重要的关联。性别包容的机制,使得三山国王信众的主体构成不至于太过极端化,从而在内部保证了良好的可持续发展。而在从传统时期发展到现代阶段,三山国王信仰传播的组织特征十分明显,宗族型组织、村落型组织、协会型组织渐次出现,使其在社会扩张过程中具备强有力的组织能量。在向外进行空间拓展时,三山国王信众的迁移与扩散是其最主要的渠道,鞠火分香则是他们最主要的传播方式。但移民与分香是三山国王信仰在外传过程中的第一个步骤,其面向的也是新空间的第一代信众,三山国王信仰要在一个崭新的空间得到固化和传承,仅此显然是不够的,因此,通过雕像筑庙和编述故事等方式,来建构三山国王信仰的集体记忆,使其成为群体的身份标识,再通过身份的认同来强化精神的信仰,也就成为三山国王信仰得以进一步传播的重要手段。

随着网络化和城市化的推进,三山国王信仰也与时俱进,其社会扩张过程逐渐呈现出多样化的特点,组织化特征愈来愈明显,互动性越来越多,网络化趋势逐渐显现,这也是民间信仰扩张机制在当代社会的自我调适。

注释:

①详参陈贤波:《近二十年来大陆学者三山国王研究之检讨》,《潮学研究》新1卷第1期,2010年12月;杜立伟:《台湾三山国王信仰研究述评》,《台湾文献》2008年第59卷第3期。

[1] PALS D. Seven Theories of Religion[M].Oxford County :Oxford University Press,1996:11.

[2] WEBER M. The Sociology Of Religion[M].London:Peter Smith Pub Inc,1993:145.

[3] 林美容.由祭祀圈到信仰圈——台湾民间社会的地域构成与发展[C]//张炎宪,等.台湾史论文精选.台北:玉山社出版事业股份有限公司,1996:289-316.

[4] 李榭熙.圣经与枪炮——基督教与潮州社会(1860—1900)[M].北京:社会科学文献出版社,2010:145.

[5] YANG C K. Religion in Chinese Society[M].Illinois:Waveland Press,1991:302.

[6] 邱荣裕.论述客家“三山国王”民间信仰之变迁——以台湾宜兰地区为例[J].赣南师范学院学报,2008,29(2):9-13.

[7] 吴孟显.三山国王信仰与粤台关系的互动[J].韩山师范学院学报,2014(5):12-18.

[8] 张守真.台湾的移垦社区与神明信仰——以哈玛星、盐埕埔为例[C]//台湾淡江大学.台湾开发史学术研讨会论文集.台北:“国史馆”,1998:11.

[9] 多纳尔德·R·德格洛珀.鹿港的宗教和仪式[M]//武雅士.中国社会中的宗教与仪式.南京:江苏人民出版社,2014:47.

[10] 艾伦·巴纳德.人类学历史与理论[M].北京:华夏出版社,2006:50.

[11] 道格拉斯·凯尔纳.媒体文化——介于现代与后现代之间的文化研究、认同性与政治[M].北京:商务印书馆,2004:12.

[责任编辑 文 俊]

2016-11-19

本文为广东省哲学社会科学“十二五”规划2012年度地方历史文化特色项目“粤台三山国王信仰传播的时空过程分析”(批准号:GD12DL10)、2013年度广东省高等学校学科与专业建设专项资金(科研类)人文社科一般项目“粤台三山国王信仰景观的时空演变与社会文化空间的整合”(批准号:2013WYXM0173)的部分成果。

欧俊勇(1981—),男,广东揭阳人,硕士,副教授,主要从事区域文化研究。

B989.2

A

1009-1513(2017)02-0018-05