艺术类大学生就业工作供给侧改革的思考

——以五邑大学艺术设计学院为例

王甜子

(五邑大学 艺术设计学院,广东 江门 529020)

艺术类大学生就业工作供给侧改革的思考

——以五邑大学艺术设计学院为例

王甜子

(五邑大学 艺术设计学院,广东 江门 529020)

随着我国经济社会转型的逐步深化,传统就业空间不断受到压缩,大学生就业问题不容乐观。基于五邑大学艺术设计学院数据研究发现,艺术生就业存在工资低、就业稳定性差等问题。要解决这些问题,必须提高毕业生的培养质量和含金量、就业能力和创业能力、社会责任感和家庭责任感等。

艺术类大学生;就业;供给侧改革;创新创业

就业问题是我国面临的重大民生问题。李克强总理在最近三年的政府工作报告中,“就业”一词分别出现了77次,而“就业为民生之本”、“就业是经济的‘晴雨表’,是社会的‘稳定器’”、“就业‘稳’,中国经济大的基本面就能‘稳’”这些“金句”已成为社会共识,相关部门也出台了许多推进就业的有力政策。目前,大学生就业问题备受社会关注,“读书无用论”、“北大屠夫”等许多抓眼球的词语不绝于耳,但大学生就业难是一个综合性的问题,要破解难题需要从方方面面共同努力才能逐步得到解决。习近平总书记近年来大力推进供给侧改革,覆盖我国社会经济的方方面面,高等教育人才培养和大学生就业工作也需要大力推进供给侧改革。

国内许多学者都对大学生就业工作进行了深入的研究。如高耀、刘志民、方鹏根据江苏省20所高校大学生的调研数据,用Logistic回归法分析发现,为提高大学生就业政策绩效,必须针对具有不同家庭背景的的大学生群体实施分类指导和就业政策支持,从而建立起促进大学生就业的长效机制[1]。喻名峰、陈成文、李恒全认为学者对于就业的研究主要集中于大学生“就业难”、大学生就业的影响因素、大学生就业质量、大学生就业诚信、大学生就业教育、大学生就业指导六个方面[2]。王霆、张婷认为目前高校在提高就业率的同时要关注就业质量[3]。 由于专业原因,艺术类大学生许多方面都有别于普通的本科毕业生。本文以五邑大学艺术设计学院近几年的毕业就业情况为样本,深入分析就业工作供给侧存在的问题,提出今后改革和发展的建议。

一、 艺术类大学生就业趋势

五邑大学艺术设计学院有工业设计、环境设计、艺术设计(平面设计)、艺术设计、艺术设计(社会舞蹈教育)、服装工程与设计等4个专业6个方向,2014-2016年毕业生分别为142、218、236人,就业情况具体分析如下:

(一)就业单位去向集中化

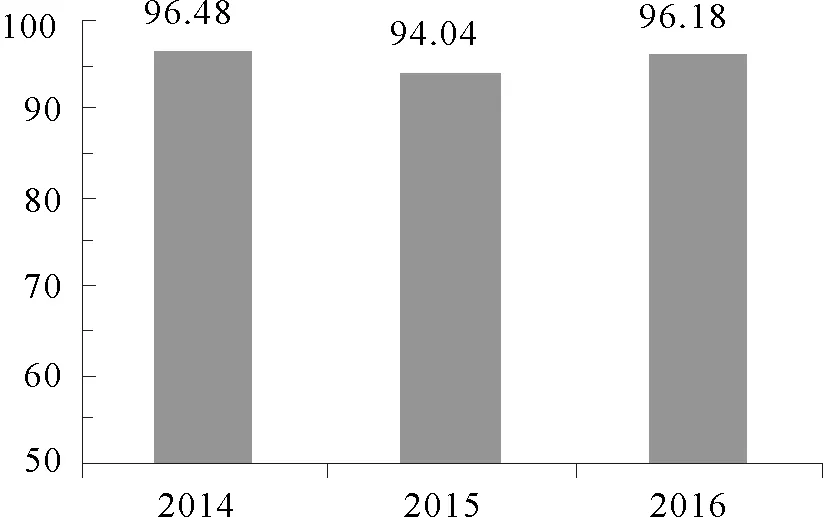

图1所示,近3年艺术类大学生在企业就业的占毕业生总数的94-97%,尽管有所变化,但变化不大,就业去向高度集中,说明企业是艺术类大学生最主要的就业渠道。随着社会的发展,社会对企业的工业设计能力和品位提出了越来越高的要求,对工业设计、环境设计、艺术设计、服装工程与设计毕业生有着越来越多的需求,这些企业也能够为毕业生的职业发展提供较好的平台和较大的发展空间,预计近若干年这个趋势不会有大的改变。在其他岗位就业的不超过6%,这部分毕业生中每年有几名选择教师岗位,少数几名出国与升学,没有毕业生选择公务员职业,这符合艺术类学生的特点。

图1 近3年企业就业毕业生占比

(二)就业地区去向集中化

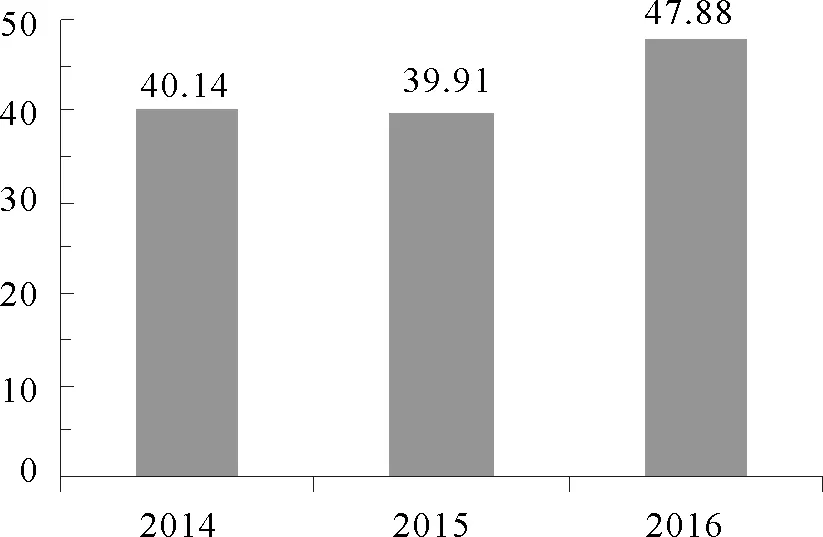

2016届艺术类毕业生生源地为广东省的占84.32%,省外的占15.68%。但在广东省内就业的毕业生占95.34%,到省外就业的仅4.66%,生源地为外省的学生有三分之二选择在广东省就业,这与广东省经济较发达、就业机会相对较多、职业发展相对较好有关。而在广东省就业的毕业生,除1名同学外,全部集中在珠三角地区,这同样是经济发达程度所决定的。图2所示,2016年在珠三角就业的毕业生,江门市就业的约占一半,其次是广州市和深圳市,3个城市就业生人数约83%,其他6个珠三角城市就业人数之和仅占约17%。

图2 2016年在珠三角各城市就业生占比

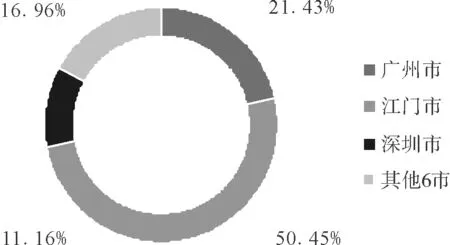

图3 近3年在江门市就业人数占比

图3所示,近3年,艺术设计学院毕业生选择在江门市就业的约占毕业生总数的40-48%。由于学校在江门市,2016年,在江门市就业人数约占在广东省或珠三角就业人数的一半,约占就业总数的48%,体现出该专业毕业生对当地专业人才贡献度还是比较大的。

(三)就业企业去向专业化

目前企业一般都设立产品开发中心(部门),聘用专业人才进行产品开发,特别是对产品外观设计、室内环境设计、企业和生活艺术设计、服装企业的服装设计的毕业生需求越多,另外专业工业设计公司、私人画廊、舞蹈教育社、服装设计公司等艺术设计类设计公司也在快速兴起,使得艺术类毕业生有更多的就业需求和选择空间,就业对口率不断提高,专业发展空间不断扩大。2016年,艺术设计学院的6个方向毕业生专业对口率最高为艺术设计专业平面设计方向(100%),最低为艺术设计专业家具与家居设计方向(76.92%)。各专业对口率较去年有所提升,其中服装工程与设计专业最为明显,由原来的81.03%提升到95.77%。

二、艺术类大学生就业遇到的问题

(一)培养成本较高,就业工资偏低

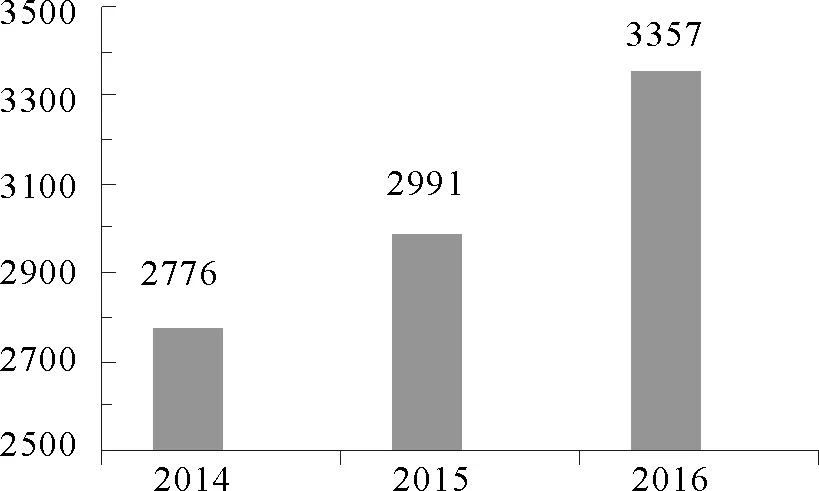

培养成本高是艺术类大学生的特点。我院招收艺术类大学生的基本要求是必须具备较高的艺术修养和较高的艺术水平,这就决定了一个学生要从事艺术领域工作,必须从学前开始进行坚苦的艺术训练,如唱歌、跳舞、绘画等,参加各类比赛以提高自己的专业水平,从学前到大学家庭必须付出较昂贵的培养费用。从大学期间的培养费用来看,艺术类大学生的费用(含学费、学习费等)比较普通大学生要高一倍以上。而在毕业生薪酬方面,如图4所示,2016年艺术设计类毕业生平均就业薪酬为3357元/月,与2015年比增幅为12.24%。艺术设计学院的6个方向,艺术设计(社会舞蹈教育)方向平均薪酬为3640元/月,相对较高;服装设计与工程方向为3256元/月,相对最低。调查发现,除少数艺术毕业生就业薪酬较高外,大多数艺术类毕业生与全校毕业生的平均就业薪酬基本相当。艺术类毕业学生培养成本高、就业工资偏低已成为普遍现象,这使得许多艺术类毕业生对就业薪酬极不满意,很难找到满意的、理想的工作,毕业后只有通过不断跳槽的方式,以期获得较高的工资。

图4 近3 年在江门市就业人数占比

(二)企业要求高,毕业生难以达到

用人单位一般希望招收有工作经验同时专业水平较高的毕业生,这样可以减少培养时间和费用。用人单位要求毕业生对CAD、PS、3D Max等软件极为熟悉,要精通一个软件需要花费大量的时间和精力,而现实中大多数软件的课程安排时间较短,导致老师上课的内容狭窄,主要靠学生的自主学习,大多数学生本着考试合格的心态进行学习,使得较多学生在毕业时仍无法精通一门软件,这与企业的要求差之甚远。另外较多大型设计类企业承接国外项目,对英语有着一定的要求,但现实中大多数艺术类学生在文化课特别是英语课学习方面显得较为薄弱,挂科率较高,这使得艺术类学生毕业选择余地再一次缩小。另外,缺乏企业实践能力、工作经验以及专业与企业要求相结合的综合能力也是阻碍就业的重要因素。

(三)就业流动性较强,频繁跳槽是常态

据麦可思发布的《2013年中国大学生就业报告》显示,2012届全国大学毕业生有33%毕业半年内发生过离职,而半年内离职的人群98%为主动离职。艺术类毕业生要提升自己的水平和价值,从而获得理想的薪酬,要求毕业生具备较多的经历与见识,因此很多毕业生刚开始工作的前几年出现不断跳槽的现象。另外,一部分艺术类毕业生有着较强的个性和清高的心态,手低眼高也是常态,总认为艺术工作是高尚的工作,工作被约束时往往会选择跳槽。

(四)部分毕业生责任感缺失,进取心不强

艺术类学生大多具有崇尚自由、无拘无束的天性,导致部分艺术生缺乏应有的责任心,以自我为中心的人群不在少数,如缺乏对父母及家庭养育之恩的回报心和应承担的责任心、缺乏对自己职业发展的规划、缺乏对婚姻或为人父母的考虑等。2016年上半年,笔者通过对本学院毕业生谈话调查发现,超过70%的学生没有帮助父母承担家庭经济重担的意识,而其中超过一半的学生属于家庭贫困学生,约20%学生家庭经济情况属于特别困难级别;65%的毕业生根本不考虑自己即将成为一个父亲、母亲所要承担的责任,仍停留在“一人吃饱,全家不饥”的状态,缺乏较明确的人生规划。责任感的严重缺失也是导致艺术生缺乏就业动机的重要原因之一。

三、艺术类大学生就业问题的解决对策

艺术类大学生就业同样需要推进供给侧改革,就业供给侧改革就是要求高校要培养出适合社会需求的高质量人才。这就要求学校制订合适的艺术类专业培养方案,建立规范的教学质量保证体系,拥有一支高质量的师资队伍,具备培养人才的软硬件条件等。下面主要从就业工作入手,探讨学生管理工作者如何进行就业供给侧改革。

(一)提高毕业生培养质量和含金量。

面对日益激烈的社会竞争,提高大学生的综合素质显得尤为重要。当前大学生不能再习惯于靠老师临考前所画的重点来结束一门课程的学习,不能再喊“60分万岁”,要具备较为扎实的动手实践能力和较多的工程经验,其能力必须与用人单位的需求接轨。提升大学生素质应做到以下两点:首先,高校切实落实应用型人才培养计划, 将计划做到实处,有组织、有规划地进行因材施教。建议按照工科专业认证的模式方式对理论知识、实践实训能力和工程能力的培养体系进行全方位深入的改革,制订理论知识、动手技能、工程经验等多位一体的艺术类大学生人才计划培养方案,从教学模式、方式全方位的改革,以适应社会对艺术类大学生的专业要求。艺术类大学生一定要掌握“一技之长”,从而使毕业后能够快速进入职业状态。其次,要加强艺术类大学生所缺乏的公关能力、表达能力、心理抗压能力、上进心和爱心等方面的培养,鼓励大学生参加各种素质培养活动,以适应日渐激烈的职业竞争环境。大学生应该与时倶进,不断提高自己的能力,正视现实,增强危机感,提高自己的综合素质,在激烈的社会竞争中闯出属于自己的一片天地。

提高艺术类毕业生培养质量和含金量,可从以下两方面重点考虑:一是在学校建立艺术认识训练实验平台,使学校具备企业的艺术专业环境,让学生在学校学习和训练如同在企业一样,进行专业训练模拟,培养学生对企业的认识。艺术认知实验平台开展专业认知实验,使学生了解专业发展历史、背景、现状及发展趋势,从根本上了解整个产业,并掌握设计流程。认知实验平台应用多种技术手段,展开对设计成品的分析研究,在认知过程中,通过教学设计合理选择和运用现代教学媒体,将实验教学与企业有机结合,校企协同参与教学过程,形成具有特色的专业认知实验平台。艺术认识训练实验平台根据学院需求,可建立工业设计、视觉传达设计、服装设计三个专业认知实验室。二是充分开展产学研合作,增加学生的企业经验和动手能力,使学生毕业生尽快适应企业。学院积极与企业建立产学研合作教育平台,为学生学习、实习以及就业增设学习、锻炼的机会。充分利用企业在学校设立的箱包设计中心、金瑶首饰设计中心、中式家具设计中心等平台,让大一到大四各专业学生积极参与项目设计,专业老师全程指导,每个环节邀请企业专业人士进行指导。同时鼓励学生积极参与省长杯家具设计比赛、工业杯设计大赛、永安竹具设计大赛、台湾光宝奖、台湾金点奖等比赛30多项,让学生在比赛中得到锻炼、提高。

(二)提高毕业生的就业能力

提高毕业生就业能力就是提高毕业生的适用性与适应能力。职业生涯规划的相关课程能在不同程度上帮助大学生确定正确的就业方向,提升就业意识、能力,因此各高校应提升对大学生职业生涯规划相关课程的重视程度,引导不同年级、不同专业程度的大学生进行合适的职业生涯规划,努力做到毕业后与社会需求相符合、相适应。大学生普遍存在“高不成,低不就”的就业现象,自身能力与所期待的工资数目与现实的差距,是造成工作选择空间狭窄的重要原因,因此,大学生应转变传统的就业观念,降低自身不切实际的希望值。毕业生除必需的专业素养与能力,若能够再具备一定的“特色”或“特点”,用人单位就会看到其价值或潜在价值,这也是就业能力的一种体现。

(三)提高毕业生的创业能力

创业是新的就业形式,不仅可以解决自身就业问题,还可以解决其他同学或待业者的就业问题。当然创业对毕业生的要求更多、更高。目前,我国正在推进“大众创业、万众创新”,艺术类毕业生相对于其他专业毕业生来讲,思想更活跃,更适合单独创业或合伙创业。艺术类毕业生也比较适合成为自由职业者,如服装设计师、产品设计师、广告设计师、画家、舞蹈工作者等。从2015年以来,已经有极少数毕业生选择自主创业或成为自由职业者,虽然所占比重还很低(不足3%),但已经逐步显现出趋势所向,今后选择自主创业或自由职业的人会起来越多。因此,学校要对艺术类大学生在校期间进行创业和成为自由职业者的技能、知识等进行系统的培训或实训,举办专题创业大赛,请相关专家、校友进行现身传教,鼓励学生在校内、环五邑大学创业圈创办各种艺术类创业公司,如服装设计公司、工业产品设计公司、广告设计公司、绘画教育公司、影视传播公司、舞蹈教育公司等,让大学生在校就掌握创业知识,培养创业能力,使其毕业后能够直接创业或几年后创业。

(四)提高毕业生的社会和家庭责任感。

大学生是我国社会主义事业的接班人,将担当起社会建设和发展的重任,但由于90后大学生和很快成为大学生的00后新生代大多数是独生子女,相对优越的家庭条件使一部分大学生缺乏吃苦耐劳精神和承担社会、家庭责任与重担的思想,学习无动力,就业和工作无目标,职业无规划,沉迷于游戏与手机中不能自拔,成为啃老一族。因此学校、家长和社会应携手对这部分大学生进行教育,培养其社会责任感、家庭责任感,使其成为社会的有用之才。

[1] 高耀,刘志民,方鹏.人力资本、家庭资本与大学生就业政策绩效——基于江苏省20所高校的经验研究[J].高等教育研究,2010(08):56-63.

[2] 喻名峰,陈成文,李恒全.回顾与前瞻:大学生就业问题研究十年(2001-2011)[J].高等教育研究,2012(02):79-86.

[3] 王霆,张婷.扩大就业战略背景下我国大学生就业质量问题研究[J].中国高教研究,2014(2):26-30.

[责任编辑 文 俊]

1009-1513(2017)02-0093-03

2016-11-10

王甜子(1990—),女,河南焦作人,助教,主要从事思想政治教育研究。

G640

A

1009-1513(2017)02-0089-04