战后转型期新马华人中华文化的传承与调适

——以《南洋商报》(1951-1976)讣告为研究文本的考察

薛 灿

(汕头职业技术学院人文社科系,广东 汕头 515041)

战后转型期新马华人中华文化的传承与调适

——以《南洋商报》(1951-1976)讣告为研究文本的考察

薛 灿

(汕头职业技术学院人文社科系,广东 汕头 515041)

华文报纸历来是研究华人社会的重要资料,新马地区的华文报刊上每天都有大幅版面刊登讣告,新马华人通过报纸登载讣告“昭告天下”丧事已成为一种约定俗成的丧葬文化。作为一种极为特殊的文本,其在形态和内容上都涵盖大量的信息,通过对讣告文本的解读,我们可以从一个新的角度窥探战后转型期新马华人社会文化尤其是对中华文化的传承与调适。

讣告;新马华人;中华文化;传承与调适

一、问题意识

文化是一个永恒的课题,中华文化实践和传承的载体之一是海外华人。近代以来,两次大规模的移民浪潮将数以百万计的华人先民带到新马地区,与之同时“越洋”而来的是传统中华文化,华人先民利用这些来自祖籍地的组织原则和文化规范,在当地社会经济文化脉络下重建了一个不同于祖籍地的新马华人社会。[1]关于新马华人社会文化的研究成果非常丰富,研究方法也有人类学、社会学等不同学科的交叉使用。海外学者中,颜清湟教授编著的《新马华人社会史》一书中对早期新马华人社会的文化风俗、传统节日等做了较细致的阐述,但其书主要内容并不是针对新马华人文化的专门探讨,也未从文化的传承和建构角度讨论中华文化对华人社会的作用与意义。台湾李亦园教授的《东南亚华人社会研究》一书通过对东南亚华人社会文化和生活习俗等的变迁考察,探讨华人华侨如何适应所居地环境,重新认识并发展民族文化的课题,兼并讨论了华侨华人对现代化的反应。

厦门大学曾玲教授多年来致力于在新马华人社会文化领域的研究,在其专著《越洋再建家园——新加坡华人社会文化研究》一书中,以历史文献结合田野调查等人类学、社会学研究方法,考察帮群坟山、祖先崇拜及民间信仰等具体问题,详尽探讨了华人先民如何通过传承祖籍地文化资源在当地文化环境下构建华人社会的过程。另曾教授数十年来发表系列文章①曾玲教授发表系列文章主要有《坟山组织与华人移民社群之整合——19世纪新加坡华人建构帮群社会的历史考察》《阴阳之间——新加坡华人组吸纳崇拜的田野调查》《社群整合的历史记忆与“祖籍认同”象征:新加坡华人的祖神崇拜》《新加坡华人的龙牌崇拜初探——兼与祖先崇拜比较》等。,通过研究华人坟山组织、庙宇、丧葬仪式等,试图解答新马华人社会文化建构方向的重大课题,着重讨论华人如何将“祖先崇拜”文化规范应用于新马华社组织重建的过程及其对整合华人社会文化的意义。但是曾教授的研究并未涉及到华人个人处理死亡问题的领域,也并未将报刊讣告纳入华人丧葬文化的一环。除上述学者外,国内外尚有许多学者在研究新马华人文化方面颇有建树,此处不一一赘述。但这些成果多是利用各类官方档案、社团特刊、田野资料以及报刊文章等来研究新马华人文化的生活方式、节日、仪式、宗教、服饰和饮食等方面,并未把报纸讣告这种特殊文本作为研究的文献来源。

对于新马华文报刊上刊登的特殊文本——讣告,笔者发表《从〈南洋商报〉讣告文本看战后转型期新马华人家庭形态与社会网络》以收集的3,511份样本为基础资料,分析了报刊讣告的文本形态;同时通过对讣告文本内容的分类整理与解读,认为透过讣告内容向读者展示了一个生者的世界,每一个个案折射出20世纪50-70年代新马华人家庭和社会的历史缩影,具体地记录了二战后处于转型期的新马华人社会文化等方面的真实状况。[2]105在此研究的基础上,笔者发现,随着时代的发展刊登讣告的数量一直在增加,1951-1959年平均每月约42则,1960-1969年月平均约110则,1970-1976年平均每月约为297则。据相关数据表明,报纸广告版面费价值不菲,但为什么数量仍是有增无减呢?即使是有些拿互助金办理丧事的家庭,也要发一则版面很小的“泣谢”。究其根源,无非是这种登载讣告的行为已经成为新马华人社会共同接受的一个重要文化现象。那么这种登载在报刊上的讣告文本在不断的发展中有没有发生变化呢?其与新马华人社会文化之间有什么联系吗?缘于此,笔者以《南洋商报》(1951-1976)讣告文本形态和内容发展变化切入,藉以考察战后转型期新马华人对中华文化的传承与调适。

必须明确的是,笔者所指的中华文化是中华民族文化。相对于现代文化而言,民族文化多指历史上流传下来的母文化或称传统本土文化,而每个民族成员身上都有着本民族传统文化的深刻烙印。中华文化是在悠远的历史长河中由中华民族创造并不断发展演变汇聚成反映中华民族特质和风貌的物质产品与精神产品总和的统称,“有其代表56个民族或各个区域文化共同的、典型的特征,即中华民族的传统人文精神、伦理道德、人本主义,以及在教育、文学艺术、宗教文化、风俗习惯等各个方面,在长期统一国家历史发展过程中形成的共同的特征。”[3]

二、传统与现代之间的《南洋商报》讣告文本

(一)由传统讣告发展成为讣告体系

笔者已收集的三千余份讣告文本形态共分四类,按其功能和作用定义分为告知类“敬告知交”、吊唁类“唁文”、感谢类“泣谢”和纪念类“周年纪念”四个基本形态构成。[2]101按时间顺序来看,首先是发布“敬告知交”,发布者可以是家属,也可以是社团组织,目的是告知“天下”死亡的讯息,随之是各方亲友、公司、社团等刊登的“唁文”,借以表达对死者的怀念哀思之情和对丧家的慰问,最后,丧家再刊登一条“泣谢”,来感谢在丧礼期间协助襄理丧事者和吊唁者的帮助和关心,逢周年忌日时,会刊登纪念性质的“周年纪念”。这样,一个完整的讣告系统呈现在读者眼前。[4]22在这四种文本形态中,只有告知作用的“敬告知交”和传统报丧文书讣告相一致,其余三种“唁文”“泣谢”和“周年纪念”是将现实中丧事后续的情况以文字方式登报表达,这一点和传统中华丧葬仪式程序保持一致,却又以这种特殊模式呈现在报纸上面,这本身就是一种现代化因素的体现。因为传统的中国社会是聚族而居,死讯借由口头报丧或文书传递可以完成,而新马华人无法实现传统聚居模式,现代社会传递信息的方式是见诸报端,刊登系列讣告,既是把整个丧礼过程展示在媒体平台上,也是亲友之间沟通联络的方式。

如果说上个世纪50年代新的通讯手段尚不发达,报纸是新马华社信息传递的主要媒介,但随着时代的推进,新的通讯手段应用和普及,沟通联络已经更为便捷的情况下,为什么还有越来越多的华人继续选择刊登讣告?说明刊登讣告并不仅仅为了联系彼此或告知亲友,更重要的是一种文化传承与坚守。因为新马华人要将自己治丧的过程“告知天下”,中华传统丧葬仪式的过程与细节都体现在讣告系统的每个形态之上。“整个仪式过程和每个环节的功能都与传统丧礼保持一致,这充分表明新马华人试图将祖籍地中国传统社会丧葬礼俗完整跨境移植至新马当地,也实际反映出新马华人移民对祖籍地传统文化的高度认同。”[4]25

(二)讣告文本行文用语上的传承与变化

讣告在行文用语方面很多处都有新马华人保留遵循传统古礼的表达。首先体现在讣告的称谓问题上。一般而言,如果死者是男性,称“XX府君”,死者为女性,丧家自己发的讣告通常称“X门X氏”,社团或其他组织发的讣告往往加上定语“XX夫人”“XX太夫人”。另还有“杖期夫”“未亡人”“孤哀子”“承重孙”“降服女”等称谓的使用已成范式。再就是对逝者年龄的表述采用“积闰”说,所谓“积闰”是古人采用农历纪年的方法,把死者生前所有闰月都相加在一起计算虚龄,这样讣告中表述的年龄都比实际年龄多几年。另外体现在讣文中的许多传统表述方法诸“寿终正寝”“随侍在侧,亲视含殓,即时遵礼成服”“哀此讣闻”等。“随侍在侧,遵礼成服”指的是传统丧礼中孝子要按服制为死者“披麻戴孝”以示孝道,这是中华传统丧葬文化中礼制精神的体现,新马华人刊登讣告表示“遵礼成服”即是对传统礼制的遵循。

笔者收集的讣告样本时间横跨26年,这期间恰好是战后新马地区现代化进程期,也是新马华人社会的转型期,所以讣告不管是在行文、用语等方面也都在悄然改变。第一个明显的变化是排版,上纪纪50年代的讣告排版全部是竖排,保持从右到左的书写范式,而到了60年代后开始出现横排,书写也按照现代常规从左到右,此后70年代的讣告版式就一直是横排和竖排共同存在。第二个是用语方面,较早年代的讣告用语模式化较重,全是书面用语,后期的讣告用语比之前出现一些口语化的倾向,比如“亲爱的XX”“我们的XX”“你的朋友XX”这一类的用语逐渐增多,而且逐渐有些华人在中文名字后会附上英文名字。这说明随着时代的发展,讣告的样式和文字、语言更加多样化,融入了更多现代化的因素。

语言和文字是一种文化的核心,海外华人是中华文化实践和传承的载体,但同时海外华人文化又不仅仅是一成不变地继承中华文化。任何民族文化都具有三个特征:自我认同性、传承性和外部的适应性,中华文化也不例外。当新马华人把中华文化带到移居地重构当地华人社会时,他们一方面继承传统文化,一方面又在与外族的日益交往碰撞中吸收和借鉴不同文化。新马华人在报刊上刊登的讣告在语言文字使用上体现了对传统中华文化的认同与传承,但又根据时代环境变迁掺入现代因素,从而成为新马华人文化的独特性表现。

三、传统与现代之间的新马华人中华文化传承与调适

如前所述,海外华人华侨的文化不是中华文化的生硬复制,而是在继承中国文化传统的基础上,实践主体通过发挥主观能动性,适应当地环境的结果。这里所说的环境有两个层面,一个是自然环境的变迁,另一个是指当地文化环境。越来越多的新马华人刊登讣告,表明这种行为已为新马华人大众普遍认同的一种文化规范,是新马华人丧葬文化的重要组成。这一文化规范在极力保持中华传统文化的同时又不断融合现代文化元素,呈现出一种传统与现代交融的独特面貌。

(一)“家文化”传承与现代元素的融入

有学者指出“家文化”及其泛化是传统中国文化的本质,中国的“家文化”就是以血缘亲情为纽带的家庭、家族为其实体存在形态,以父系原则为主导,以家庭、家族成员之间的上下尊卑、长幼有序的身份规定为行为规范,以祖先崇拜和家族绵延兴旺为人生信仰的一整套家法族规,并把这一套家法族规从理论上升华泛化到全社会各个层面,成为华人社会传统中占主导地位的思想体系。[5]传统社会的中国式大家庭典范是“上有老,下有小”三代同堂、四代同堂更甚于五世同堂。显然这种世代共同居住的家庭模式在移民地不可能复制,研究表明现实中的新马华人家庭绝大部分是核心家庭,即父母和未成年子女组成的基层小家庭。[6]32新加坡国立大学郭振羽教授的研究也指出新加坡的核心小家庭的比例大约在60%-65%之间,核心家庭是新加坡家庭结构的主要类型。[7]186这样的现实表明在新马地区传统“家文化”生存土壤是不存在的,可是根据讣告样本中家庭类“敬告知交”统计结果来看,三代四代甚至五代同堂的家庭比例占了90%以上。[2]102可以想见,讣告上出现的家庭(或家族)是人为扩大的“家庭”,这些平时并不生活在一起,甚至散居各地、各国的家族成员,在讣告上被集中在一起,共同组成了这个排列在报纸上“长幼有序、尊卑有别”的“大家庭”。把这种非现实的“大家庭”展示给大众,反映了华人内心深处镌刻的“家文化”传统,并且把这种观念外化表现出来,与同列讣告上的“一家人”进行分享,更深层次的是借由这种仪式化的过程,实现个人身份跟家族的集体认同。

如果说讣告中的“大家庭”展示的新马华人对传统“家文化”的坚守,那么在孝子名单的列名问题上我们会发现其与传统文化习俗不同的做法。孝子名单按照传统中国礼俗,是直接和血缘关系挂钩的。一般来讲,按父系血统规则由近及远推开来,可是在讣告文本中除了列出血缘近亲之外,有新变化。一是不再单纯以父系血统为准则,即很多家庭列名不仅列出父系亲人,母系的亲人名单也按辈份高低列出,妻舅外甥男女等就被纳入名单中,还有出嫁女、女婿甚至准女婿、准儿媳都列入孝子范畴;二是非血缘人员的列入,讣告家庭名单中“谊子女”“义子女”“契子女”十分常见,通常在马来西亚“谊子女”指的是与子女结拜的人,当作“契子”来看,“契子”指的是“义子”。而在新加坡有正式收养手续的是“义子”,也称“养子”;“契子”指没正式认养的儿子;“谊子”是指和自己儿女是好朋友的人。[2]102综合上述变化,我们可以看到妻方亲属、出嫁女、女婿、外孙、曾外孙甚至准儿媳、准女婿和儿女的结拜兄弟姐妹、好朋友等都被悉数纳入孝子名单。这些在传统中华文化中是不能列入的,但在新马的现实环境下,因亲属较少,妻方亲人也成为重要的亲属来源;而丧事是由死者所有儿女一起操办的,有些还有义子女、谊子女的帮忙料理,为什么不能改变传统规则,将这些成员加入名单内呢?最重要的是,通过这些改变,我们可以发现华人的亲属网络被扩大了,藉以达到扩大家族社会关系的目的。这其实是现代平等观念和实用主义理念的运用与实践。

讣告文本中扩大化的家庭和亲属网络说明在处理死亡这个终极问题上,新马华人打破了传统文化界定的血缘宗亲礼制限制,根据移居地的时代环境变迁进行了调适和改变,将自己的家庭和亲属网络“编织”到更大范围。这样做一是出于文化传承与认同的原因,另一个就是现实的功利因素,藉以获得更多的社会资源,比如有些“唁文”上会印上吊唁者公司商标,变相打“广告”。中国人的人生旅途中,“一喜一丧”是举足轻重的大事,在工业化的现代社会,亲友散居各处,“送死”演变成一个盛大“聚会”,生者们藉由这个“盛会”表达哀思、联络情感,进一步可以交换资源。

(二)传统与现代并存的婚姻形态

该时期讣告样本反映新马华人婚姻带有浓厚的传统色彩,一夫多妻的旧式婚姻是典型表现。就整个讣告样本来看,一夫多妻的婚姻模式普遍集中在第一代新客移民中的经商成功人士,即所谓的“有钱人”。我们仅列三个个案供参考。三个个案分别是1969年7月17日第17版的饶来水讣告,1973年4月19日第4版的刘炳思讣告,1975年7月15日第6版的陈伍祥讣告。刘炳思“未亡人”名单里列了四位女性(沈声芳、薛碧珠、陈芳豪、黎慕贞),其中前两位已经去世;饶来水列了三位女性(曾瑞珠、吴碧珍、吴碧霞),其中吴碧珍已经去世,从名字还可以推断其中两位还可能是亲姐妹或同宗姐妹;陈伍祥的“未亡人”名单三位女性(黄宝卿、庞凤屏、陈润莲)。这三位都是一夫多妻的旧式婚姻模式,而且根据对三位男性的讣告系统追踪,不难发现他们拥有一些共同特征:

第一,都是第一代移民,且从年龄来看都是在清末民初时期出生。三位的讣告都明确交代他们“原籍××”“幼随父南渡”“少时南渡”等。再结合出生时间,饶来水生于1912年;刘炳思生于1896年,卒于1973;陈伍祥卒于1975年,讣告载其积闰70岁整。可见他们都是在清末到民初之间出生的,深受传统封建社会文化影响,一夫多妻的旧式婚姻对他们来说是认同的。第二,他们都是经商成功的“有钱人”。饶来水“自创莲发板厂、石厂,建筑、五金、森林等……二十余年来饮誉于时,为当地建筑界之巨擎”[8]。“陈伍祥,万和私人有限公司、陈伍祥实业私人有限公司董事长……誉扬商界,继创陈伍祥实业有限公司,万和号扩展为有限公司,身兼董事长,称巨富矣”[9]6。刘炳思是新加坡刘氏总会、刘陇同乡会的名誉会长和信托人,虽不比另两位,但显而易见,刘也是“成功人士”。第三,经商成功后都享有较高社会地位,身兼多职。据讣告显示,饶来水身兼中华公会、马华公会、马华青年团、福建公会等至少15个社团机构担任“要职”,且获封“太平局绅”。陈伍祥是颍川公所名誉会长,同时是怡和轩等三家俱乐部的会员。刘炳思虽不如前两位显赫,但能担任宗乡组织的信托人,说明其在内的地位较高。

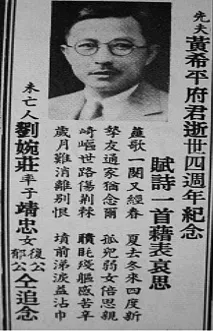

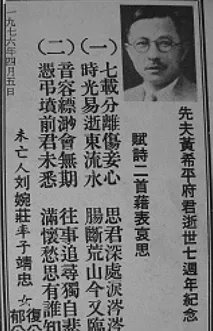

在注意到讣告中所示第一代移民多旧式婚姻一夫多妻现象的同时,也必须指出随着时代的发展,这种旧式婚姻在华人移民后代中已非常少见。比如下面这两则“周年纪念”类型的讣告,就形象地代表了华人后代现代平等型婚姻模式。因为笔者1973年和1976年的报纸抽取的恰好都是四月份,这两则“周年纪念”引起笔者关注的原因其一都是在4月5日这一天发布的,而且是“纪念”同一个死者,发布人都是死者的妻子,内容是以诗歌的形式表达对亡夫的思念之情。两则“周年纪念”如图1和图2所示:

两则讣告都是在清明时节刊登“周年纪念”怀念追思丈夫,并表达内心情感。诗词凄美哀婉,显示夫妻二人鹣鲽情深,而且两则悼文都是在不同年限同一天刊登,推测死者妻子每年都会刊登一则类似“周年纪念”,这需要较好的经济能力,再结合该女性在丈夫去世后独自抚养未成年儿女,备感“世路崎岖”“苦辛”,却七年仍未改嫁,推测她受过良好的教育,有正式的职业或有能力经营一份事业,是现代独立女性形象,婚姻模式是以感情为基础的一夫一妻制,家庭形态是典型的核心家庭。

图1 《南洋商报》1973年4月5日第6版

图2 《南洋商报》1976年4月5日第6版

综上所述,就讣告文本显示,旧式婚姻集中于第一代移民中,华人后代都是现代婚姻模式。这种情况从现实因素来看是殖民地时代影响的延续,因为英国殖民当局法律上尊重“土著纳妾”习俗,因此“华人合法重婚成为殖民地时代华人家庭制度的一个特殊现象”。[7]190而从文化层面来讲,第一代华人移民的婚姻形态深受中国传统文化影响,中国男性在传统社会以多妻妾为“有能力”的体现。早期新马华人男性若是成功成为“有钱人”,娶妻纳妾是显示自身能力的一种方式,而且在大众眼中,“如果某个人能让两个老婆住在一起又相安无事,这个人一定非同常人”[6]128。比如在陈伍祥的讣告中就写到“德配黄氏夫人,贤淑端正,擅于内助,两位如夫人,亦资协助,哲嗣能克绍箕”。[9]6与之相对应的是战后新马现代化历程深受西方文化和现代法治理念的影响,新一代的华人认同以爱情为基础的平等自由婚恋观,传统旧式婚姻观念日益淡薄,婚姻形态自然以一夫一妻的现代平等型为主流。通过讣告文本的展示,我们看到了一个传统与现代共存的新马华人婚姻形态,这也从一个侧面反映了战后转型期新马华人社会变迁的真实状况。

(三)祖先崇拜文化规则的传承与新形态

曾玲教授在研究中指出:“中国人在新加坡当地环境下构建一个新的华人社会时,祖先崇拜作为传统中国社会中具有整合家族和族群意义的文化规则,也被应用于了华人社会,并且在新加坡的当地环境下产生了新的功能和形态,对新加坡华人社会的建构和整合,是一个文化层面的支柱。”[10]死亡作为人生的终点,如何处理死亡是人类文化的一个重要课题,新马华人在处理这一课题时,不管是社会精英还是普通大众都会刊登讣告,说明这种方式是当地华人丧礼仪式中的必然环节,而丧葬文化中祖先崇拜是重要的组成部分,因此刊登讣告本身已经成为新马华人祖先崇拜文化的重要构成,讣告作为一个直观的文本,一方面展示了新马华人在祖先崇拜形态上的创新,一方面传承了祖先崇拜的文化整合功能。

文化社会学学者巴尼特认为创新是所有文化变迁的基础。[11]我国学者黄淑娉、龚佩华在《文化人类学理论方法研究》中也指出:变迁是一切文化的常态,当环境发生变化,社会成员以新的方式对此做出反应时,便开始发生变迁,这种方式被这一民族的有足够数量的人们所接受,并成为它的特点以后,就可以认为文化已发生了变迁。”[12]已知的研究表明在东南亚华人家中,设祖先牌位,逢忌日节日祭祀供奉十分常见,而且马来西亚华人社会1997年的一项调查也反映几乎所有的华人都重视对传统节日清明节的活动,以纪念和追思祖宗先人。[13]这些是华人个体祖先崇拜的普遍形态,但是清明或周年忌日在报纸刊登讣告纪念先人的方式,却是一个逐渐发展的由个体层面上的文化演变进而构成社会层面文化演变的过程。从整个讣告样本来看,上世纪50年代只有一例周年纪念,从1965年起这种形式的讣告日益增多,内容也由单一的书写“永在怀念中”变得多元化起来,有赋诗作词的,有现代白话文的,也有追荐功果的。由此可见,伴随着时代的发展,新马华人除了在现实中祭祀先人,还把这种仪式化的情感诉求以刊登讣告的方式表达出来,让大众“看到”自己对先人的祭拜过程。当越来越多的华人选择刊登讣告这种形式的“祭祀”方式,表明新马华人逐渐接受并认同这种方式成为祖先崇拜信仰的新形态。

虽然逢周年刊登讣告遥祭先人是新马华人对祖先崇拜信仰形态的新发展,但传承于中国传统社会的祖先崇拜的文化整合功能并未改变。钱穆曾说过,对于中国古代的家庭而言,可以说最重要的不是活人而是死人。[14]在传统中国聚族而居的农村社会,祭祀祖宗可是宗族的头等大事,祖先崇拜的重要文化意义在于通过生物性的繁殖和宗教性的祭祀仪式,把个人、家族、祖先、子孙整合在一起,把世界的过去、现在与未来都套在一个宗族组织的架构中。[15]这是因为孝道思想是儒家文化的核心之一,传统中国家族以孝为准绳,这是祖先崇拜文化的心理定式,也是传统社会习俗,祖先崇拜的信仰以家族绵延的世系传承来体现,“行孝道”是祖先崇拜的实践方式,“行孝道”的根本就在于家族的香火不断。因此,中国人常说不能断了“香火”“不孝有三,无后为大”“断子绝孙”可谓是对一个家族最恶毒的诅咒了。所谓“香火”,一是生物性的繁殖、血缘的再续,另一个层次就是祭祀的延续。华人在报纸上刊登讣告其本质目的也是一样,以最具祖先崇拜意义的“周年纪念”类讣告为例。此类讣告的发布者多是直系血亲,其内容仅从表面看都是表达追思之情,但是注意一般都会书写“某某灵佑”“遥祭”等字眼,有些则更为直接表达这种追思背后的心理动因,比如“但愿先灵安乐土,永佑儿孙福无涯”这样的语句,可见期许已逝先人保佑子孙后代,是新马华人的内心诉求。这样新马华人既在现实中举行祭祀,也要在报纸上刊登出来,更是把“孝心”展示出来,让“香火”以这种现代化的表达方式体现出来。更为重要的是,华人刊登讣告以追思祭拜共同先人的方式再次确认家族成员之间的亲子关系、世系关系,从而塑造家族共同记忆,达到家族整合的目的。

四、余 论

总而言之,通过讣告文本我们看到了一个新马华人在当地环境下对中华文化如何传承并不断调适的过程。这些都是新马华人根据环境变化时代变迁作出的改变,正如有学者指出:“民族文化的对外部的适应性反映了一个民族寻求现代化的愿望。”[16]随着时代的推移,讣告中的现代观念思想体现的越来越多,如50年代的讣告内容还会提到“烧纸钱”“焚香烛”等字眼,而到70年代很多丧家明确在讣告最后注明“敬辞一切花圈、卷轴等”,并“所得赙仪全数转赠”教会、学校或其他慈善组织,有些直接说明“请购买某某慈善券”等,这显然是现代慈善理念的影响。但是我们也应清楚地看到,尽管在不断的接触、碰撞中,华人传统中华文化的部分规则发生了改变,但是中华传统“家文化”、孝道文化和丧葬文化的内涵却一直被传承与坚持。也正是如此,讣告中呈现的新马华人文化才具有自己独特的风貌。

最后需要强调的是,华文报刊讣告文本对新马华人社会文化研究具有重要的史料价值,但由于自身特点和外部条件的限制,具有一定的局限性。

首先,尽管如前所述,文化变迁理论认为只要有一定数量的社会成员接受新的方式,就可以认为文化发生了变化。但出于严谨性的考虑,是否所有的新马华人都会刊登讣告,这个需要更深入的田野调查。而且笔者只是抽取了《南洋商报》一家华文报纸上的讣告文本,其涵盖面还尚有欠缺。

其次,讣告文本毕竟只是新马华文报纸广告的一类,其提供的内容信息并不十分完整。刊登“敬告知交”的丧家往往能提供给我们更多的信息,但涉及经济原因,很多丧家并不能选择刊登大版面的“敬告知交”,只能选择较小版面的“泣谢”类型讣告,这样承载的信息并不全面。由此可见在利用报纸讣告文本的同时不能忽视其他资料的运用,比如官方档案、会馆特刊、文史资料、口述资料等。笔者认为,在新马华人社会文化研究领域,多种资料的综合运用特别重要,在针对讣告文本研究的缺点时,口述资料和实地田野调查资料能起到很好的补充作用。

[1]曾玲.越洋再建家园——新加坡华人社会文化研究[M].南昌:江西高校出版社,2003:311.

[2]薛灿.从《南洋商报》讣告文本看战后转型期新马华人家庭形态与社会网络[J].东南亚研究,2015(1).

[3]周伟洲.中华文化与中华民族共有精神家园的建设[J].民族研究,2008(4).

[4]薛灿.《南洋商报》(1951-1976)讣告文本形态研究及文化透视[J].五邑大学学报,2015(1).

[5]储小平.中国“家文化”泛化的机制与文化资本[J].学术研究,2003(11).

[6]弗利曼.新加坡华人的家庭与婚姻[M].郭振羽,罗伊菲,译.台北:正中书局,1985.

[7]郭振羽.“家族主义”和社会变迁:新加坡华人家庭组织的分析,中国家庭及其变迁[C].香港:香港中文大学社会科学院暨香港亚太研究所,1991.

[8]饶来水讣告.南洋商报[N].1969-07-17(17).

[9]陈伍祥讣告.南洋商报[N].1975-07-15(6).

[10]曾玲.新加坡华人宗乡社群认同形态的历史考察:以广惠肇碧山亭为例[M]//李元瑾.新马华人:传统与现代的对话.新加坡:新加坡南洋理工大学中华语言文化中心、新加坡亚洲研究学会、新加坡南洋大学毕业生协会,2002:98-99.

[11]Homer Gamer Barnett.Innovation:The Basis of Cultural Change[M].New York:McGraw-Hill Book Company,1953:7.

[12]黄淑娉,龚佩华.文化人类学理论方法研究[M],广州:广东高等教育出版社,1998:209-211.

[13]刘磐石,等.马来西亚华人思想兴革论文集[C].吉隆坡:马来西亚中华大会堂总会,1998:230-231.

[14]钱穆.中国历代政治得失[M].上海:三联书店,2001:7.

[15]庄英章.家族与婚姻——台湾北部两个闽客村落之研究[M].台北:中研院民族所,1994:128.

[16]哈经雄,滕星.民族教育学通论[M].北京:教育科学出版社,2001:558-559.

(责任编辑:佟群英)

G122

A

1001-4225(2017)06-0035-07

2017-03-11

薛 灿(1984-),女,安徽砀山人,汕头职业技术学院人文社科系讲师,潮汕历史文化研究所研究员。