收藏,就在生活与艺术的每一次邂逅

文: 雨田 图:本刊资料库(除署名外)

收藏,就在生活与艺术的每一次邂逅

文: 雨田 图:本刊资料库(除署名外)

邬建安作品《大河的诞生》 姚远东方供图

自从人类掌握了“制作”这一本领后,在制作中加入美的尝试就一直未曾停止过。早在石器时期的人类已经会在自己拾来的贝壳加工成精美的项链,可以说这种好“美”之心,贯穿了整个人类文明发展的长河。艺术源自于生活,也无时无刻不在美化着生活。于是,那些掌握着制作“美”的人便受到了人们的推崇,他们可以让人们感受到更美好生活,因而变得伟大起来。不仅如此,他们比一般人更为敏锐地感知时代脉动,如同大地震前的动物生灵,在人类还沉浸在平静之中时,它们已经躁动不安,呼啸着发出警示。

这便是艺术家的使命。

在5月中旬开幕的威尼斯双年展上,展会主席保罗·巴拉特就表示:“艺术家们为我们生活的现实世界带来了活力。”策展人也说,“在全球混乱的时代,用艺术拥抱生活”。不错,在和平夹杂着剧变的今天,政局动荡、经济停滞、环境污染、种族冲突等问题依旧笼罩着全球。我们更需要也更希望听到艺术家的发声。

南宋 李嵩《骷髅幻戏图》原作

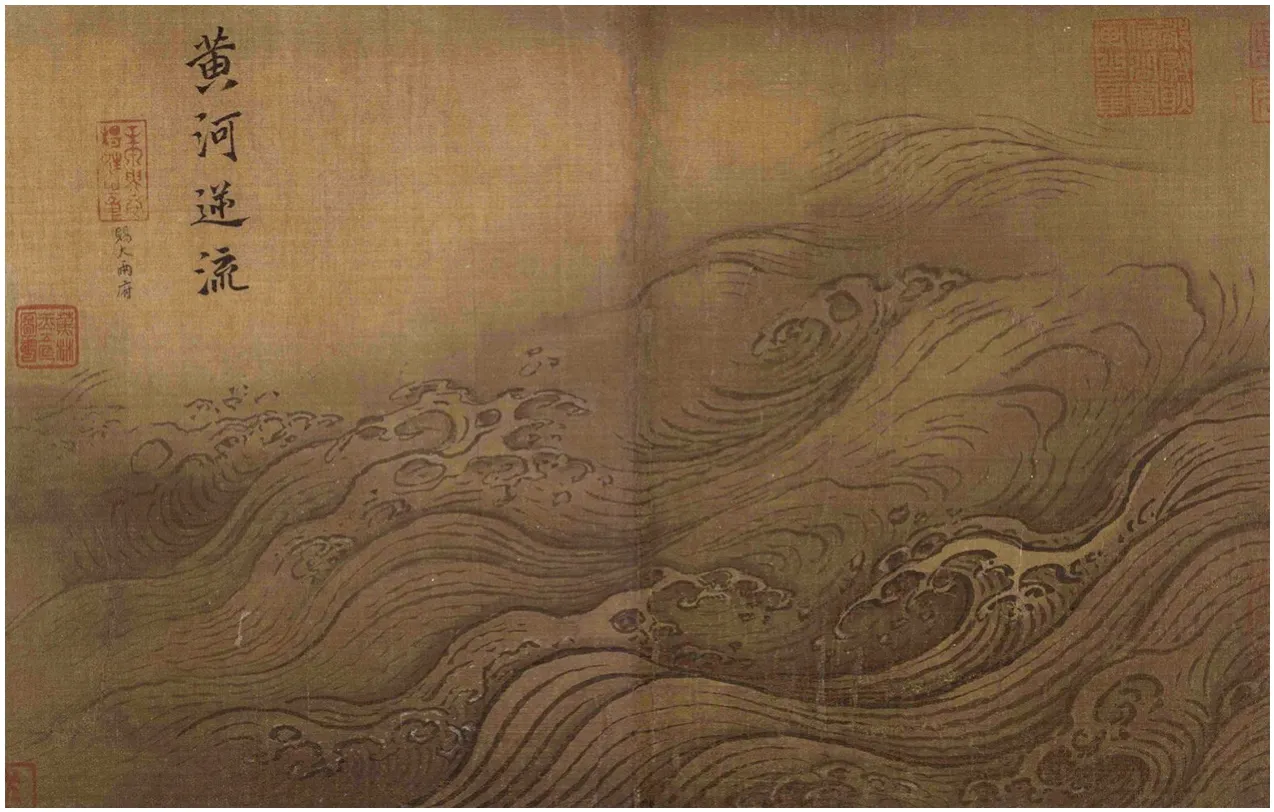

马远《十二水图》(局部)原作

艺术的“风”和“雅”

毋庸置疑,艺术家在生活中扮演着极其重要的角色,他们掌握着进入美的法门。千百年来,艺术家的创造一直是人类精神文明的瑰宝,而这种瑰宝的创造者却又从来不分贵贱的。但在古代社会,随着阶层的分化,艺术创造者逐渐演变为贵族和平民两大阵营。中国古老的《诗经》就有《风》和《雅》的区别。风,最初是不同地区的地方音乐,多为民间的歌谣,大部分是民歌;雅,即朝廷之乐,是周王朝直辖地区的音乐 ,大部分为贵族的作品, 即所谓正声雅乐。

可见汉语中的“风”与“雅”的本义分别代表着平民的俗文化与贵族阶层的精英文化,只是两者从未停止过碰撞、交流。

那有没有两者融合得很好的时候?翻遍中华二十四史,恐怕也唯有赵宋之世做得最好。在那个时代里,文人阶层与市民阶层相继兴起,当阶层流动加快后,雅文化与俗文化的相互交融便成为了可能。的确,宋代的文人并不以“高冷”为高雅,他们绘画艺术中从来不缺乏对民间生活题材的关注,充满着现实主义的人文情怀。张择端的《清明上河图》自不必说,王居正的《纺车图》把乡村纺纱妇女劳作的艰辛描绘得生动传神;李嵩的《货郎图》以奔走乡村的小商品贩子为对象……它们都是那么“俗”,却又是那么雅。另一方面,宋人在平凡的世俗生活中,也从不忘提升艺术水准,本身平凡的黑釉瓷,宋人却不甘寡淡,建窑匠人在制作中加入叶子,创造独一无二的木叶盏;吉州窑匠人则巧借剪纸艺术,从而创造了剪纸漏花的惊艳……宋人对物质生活是何等的讲究,一器一物都要透着美。无论是宋画,还是宋瓷,或者那些在宋人眼里再平凡不过的日用之物,倒成了我们今天炙手可热的瑰宝。

从宋人的创造可以给予我们太多启示:高雅并不会因为朴实的引入而降格;通俗也可以在品位的提升中摆脱庸俗。

马远《十二水图》原作(局部)

艺术万岁,传承就在当下

当美好的事物被创造出来后,并跨越了时代的变迁依旧被人们认可时,人们便产生了保存这份“美好”的想法,于是便有了艺术收藏和工艺传承,两种手段都是我们希望艺术可以“万岁”的体现。

此次威尼斯双年展的中国馆,就以“不熄”为题,呼应双年展“万岁”的主题。策展人邱志杰采取了“当代艺术+非遗”的呈现方式,两位当代艺术家汤南南、邬建安和两位非遗大师汪天稳、姚惠芬通力合作,用中国特色的皮影和刺绣工艺通过当代艺术手法传达生生不息的中国精神和艺术理念。

值得注意的是,李嵩的《骷髅幻戏图》和马远的《十二水图》两幅宋代古画共同构成的展览“引文”,其中,《骷髅幻戏图》是由苏绣大师姚惠芬以上百种针法予以再现;《十二水图》也是由邬建安与皮影大师汪天稳对山海意象展开新的创作。都是宋代的元素,这座华夏文化史上的高峰,如今仍旧在给予着我们创造美的灵感,这难道不是生生不息的最好诠释吗?

艺术万岁也好,艺术不熄也罢,我们保存和传承经典的同时也在创造更美好的当下,宋人在日常的点滴中创造美,当今的我们又何尝不可以?我们回味、学习宋人的风雅,把美融入到衣食住行的方方面面,平凡的生活便不再枯燥,而是更加鲜活。需知,追求更高品质的生活已然是大势所趋,“高品质”“定制化”将会成为我们未来的不可逆转的消费需求,而艺术的融入就成为重要的手段。需要指出的是:艺术创造不应仅仅是艺术家的职责,它也存在于广大的“普通人”中,艺术家创作艺术品,而普通人创造艺术本身——生活的艺术。

本期封面在策划的过程中,原设计了两套方案,方案A采用“艺术生活”栏目设计师李南南的陶瓷作品《鲸鱼》。他以海洋生物为灵感,在瓷器上施以不同色调的蓝釉,带着纯净而柔和的风格,当将多条“小鲸鱼”摆放在一起时,形成了一股神秘而深邃的“势”,似乎要带领观者走进一个新的世界,我们在设计中采用了这样的“势”,也是旨在引领读者放宽收藏的视野——艺术就存在于我们的日常点滴中,此刻的创造也许就是未来的经典,传达以艺术诠释生活的宗旨。

而方案B的灵感则来自于今年威尼斯双年展的中国馆邬建安作品《大河的诞生》,初看如同油画般绚丽色彩,抽象手法营造出千变万化山水图景,而表现手法却是极具中国特色的剪纸拼贴绘画,恰到好处地以当代手法诠释出中国精神。而背景则选取马远《十二水图》中极具表现力的线条,一今一古,相得益彰,也试图传达贯通古今与中西的精神内涵。

对比两个方案,我们认为方案B在视觉冲击上更为强烈,也有向宋代美学这座高峰致敬之意,且与专题相呼应,因而无论在视觉还是理念的传达上,我们认为方案B更为贴切,从而最终敲定此方案。

(编辑/李木子)