基层医院抗菌药物治疗多重耐药菌感染的用药控制指标研究

陈炳兴 缪晓娜 罗惠冬

基层医院抗菌药物治疗多重耐药菌感染的用药控制指标研究

陈炳兴 缪晓娜 罗惠冬

目的 研究基层医院抗菌药物治疗多重耐药菌感染的用药控制指标, 指导合理用药。方法 通过文献检索, 结合基层医院的多重耐药菌感染症状特征、耐药特征及耐药现状, 拟定用药控制指标的评价参数及评价方法, 对本院2012~2015年应用抗菌药物治疗多重耐药菌感染的124例病例进行回顾性评价和数据分析。结果 124例多重耐药菌感染病例停用抗菌药前的评价分值为27.37分, 当评价分值≤27.37分时, 表明患者机体已趋正常, 可停用抗菌药; 当评价分值>27.37分时, 表明患者仍需要抗菌药物治疗。该评价分值(27.37分)即抗菌药物治疗多重耐药菌感染的用药控制指标。结论 抗菌药物治疗多重耐药菌感染的用药控制指标的研究有助于基层医院临床药师对抗菌药使用进行有效可行的干预, 促进临床合理用药。

多重耐药菌;抗菌药;控制指标

受基层医院自身条件限制以及在落实防范措施等方面的不足, 多重耐药菌感染已成为基层医院感染的重要传染源之一, 不合理使用抗菌药物是发生多重耐药菌感染的根本原因[1]。特别是无指征用药、不恰当地选择抗菌药、过度治疗及频繁换药等不便合理应用导致耐药率越来越高, 耐药程度越来越严重。而使用抗菌药的疗程过长则浪费医药资源,疗程过短则易产生耐药性。因此, 临床上需要建立有效的抗菌药物治疗多重耐药菌感染的用药控制指标评价体系, 通过用药控制指标来指导用药时间, 为促进基层医院抗菌药物的合理使用提供参考。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 随机抽取本院2012~2015年收治的124例多重耐药菌感染的住院患者的病历资料作回顾性分析, 病例纳入标准:①细菌培养为多重耐药菌感染的患者;②年龄≥18周岁患者;③使用了一联、二联或多联抗菌药物治疗的患者;④治疗转归为治愈出院的患者。排除标准:①细菌培养为革兰阳性杆菌的病例;②临床药学室确认为不合使用抗菌药物;③有基础疾病的患者。

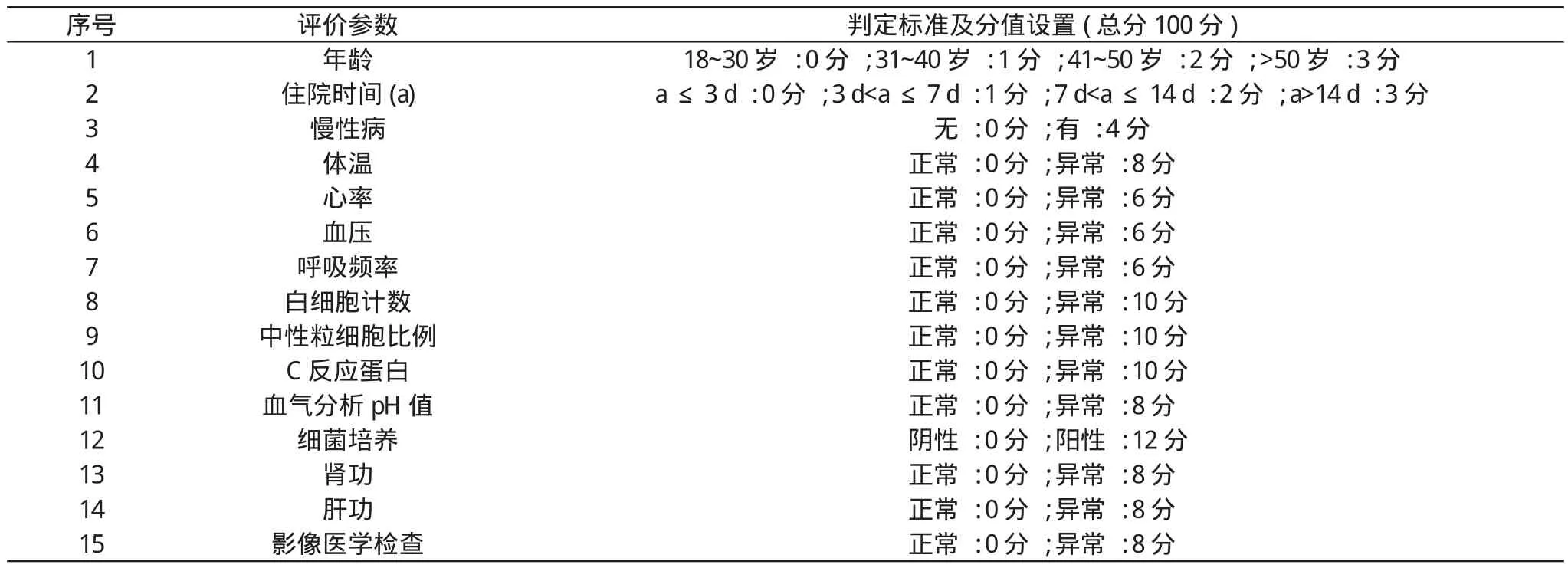

1. 2 病例评价参数、判定标准及分值设定 通过文献检索,结合基层医院的多重耐药菌感染症状特征、耐药特征及耐药现状, 参照2002年卫计委(原卫生部)颁发的《医院感染诊断标准》[2], 根据患者病情的基本情况、体征、主要症状、实验室检查和影像医学检查结果等拟定15项病例评价参数,设定分值分配权重(总分值定为100分)、判定标准及评价分值。见表1。

表1 病例评价参数、判定标准及分值设定

1. 3 病例评价方法 按照病例评价标准, 分别以使用抗菌药前和停用抗菌药前为评价时间点对符合纳入标准的124例多重耐药菌感染病例进行2次评价, 评价分值作为样本数据以均数±标准差表示, 通过数据分析, 总结出基层医院抗菌药物治疗多重耐药菌感染的用药控制指标值。应用抗菌药物治疗多重耐药菌感染时, 当评价分值大于用药控制指标值时需继续使用抗菌药物;当评价分值小于用药控制指标值时可考虑停止使用抗菌药物。

为保证评价的数据真实可信, 本院临床药师介入到临床实践工作, 参与临床会诊及治疗方案的讨论, 根据多重耐药菌的种类、感染特征及耐药特征提供抗菌药物的合理选择意见, 临床医师及护理人员全程监控多重耐药菌感染患者病情进展, 完善患者病情的基本情况、体征、主要症状、实验室检查和影像医学检查, 并按要求填写监控记录直至患者转归或出院;护理人员根据患者病情, 在标准预防的基础上严格落实隔离措施, 正确采集细菌培养标本, 严格按规定用药,每日做好监测及诊疗环境的清洁和消毒工作。在治疗期间随时观察病例患者的治疗效果, 记录使用抗菌药物的种类、用法用量、药品不良反应等信息。

2 结果

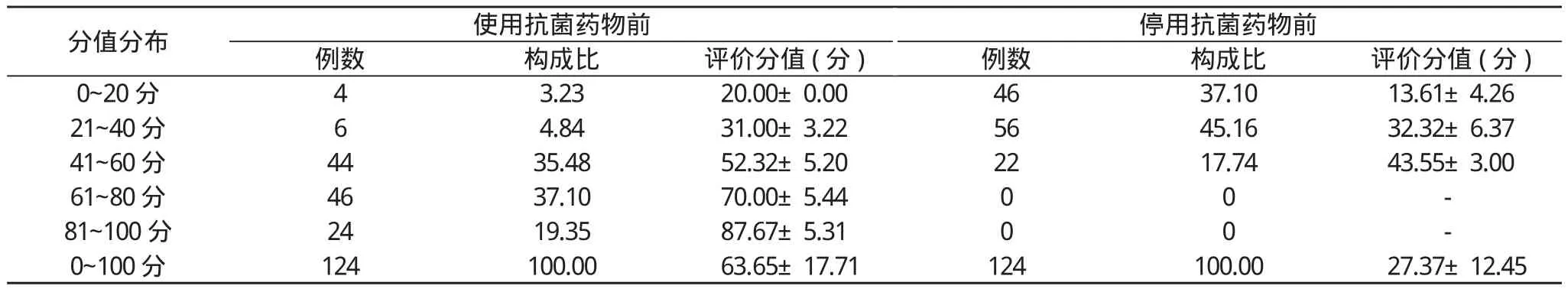

124例多重耐药菌感染病例停用抗菌药前的评价分值为27.37分, 当评价分值≤27.37分时, 表明患者机体已趋正常,可停用抗菌药; 当评价分值>27.37分时, 表明患者仍需要抗菌药物治疗。该评价分值(27.37分)即抗菌药物治疗多重耐药菌感染的用药控制指标。见表2。

表2 124例多重耐药菌感染患者的病例评价分值及分布(n, %, x-±s)

3 讨论

3. 1 多重耐药菌感染与抗菌药物的应用 多重耐药菌主要是指对临床使用的≥3类抗菌药物同时呈现耐药的细菌。常见多重耐药菌包括耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、产超广谱β-内酰胺酶细菌、耐万古霉素肠球菌、耐碳青霉烯类抗菌药物鲍曼不动杆菌、耐碳青霉烯类抗菌药物肠杆菌科细菌、多重耐药/泛耐药铜绿假单胞菌和多重耐药结核分枝杆菌等[3]。目前国内外可见的抗菌药物与多重耐药菌关系的研究基本认同:细菌耐药性的发生和发展是抗菌药广泛应用的结果,随着抗菌药的大量应用, 特别是无指征用药、不恰当地选择抗菌药、频繁换药及过度治疗, 导致耐药率越来越高, 耐药程度越来越严重。不合理使用抗菌药物是发生多重耐药菌感染的根本原因[4,5]。

可见的抗菌药物治疗多重耐药菌的研究认为, 设计精准的给药方案、建立抗菌药物应用预警机制等合理用药干预措施可明显降低多重耐药菌感染的发生率[6]。国内可见基层医院抗菌药物治疗多重耐药菌感染的研究报道, 可见抗菌药物联合应用对某种多重耐药菌的体外活性研究[7,8]。集中于个别指标的定性分析, 缺少系统的定量评价标准, 未见抗菌药物治疗多重耐药菌与用药时间的相关因素分析。因此, 进行基层医院抗菌药物治疗多重耐药菌感染的用药控制指标研究, 有助于完善基层医院抗菌药物使用控制指标研究。

3. 2 抗菌药物治疗多重耐药菌感染的用药控制指标总结 按照病例评价标准对124例多重耐药菌感染的病例进行回顾性评价, 评价所得分值越低, 表明患者机体越正常; 评价分值越高, 表明患者机体越不正常, 越需要抗菌药物治疗, 不能停用抗菌药物, 病例停用抗菌药前的评价分值就是抗菌药物治疗多重耐药菌感染的用药控制指标。用药控制指标能为临床用药提供有效参考, 当评价分值下降到预设定的用药控制指标才能停用抗菌药物, 但多由于患者的生理体征正常值与基础疾病、先天性体质等也有密切关系。对个别重症患者,评价分值与实际病情变化并不同步, 因此在病例评价时要注意结合患者具体情况综合进行分析, 动态观察患者病情、提供治疗、护理措施的参考意见, 能较好地判断患者病情情况,提高评价数据质量。

3. 3 抗菌药物治疗多重耐药菌的评价体系在基层医院的建立与应用 抗菌药物治疗多重耐药菌的评价体系由病例评价参数、判定标准、分值设置、干预评价方法和用药控制指标等构成, 是应用于多重耐药菌感染治疗的动态评价体系。基层医院的院感染预防和控制措施的落实与执行、抗菌药物品种更换、细菌耐药率的变化等因素都会影响评价结果[9,10]。在临床上建立并应用抗菌药物治疗多重耐药菌的评价体系对现住院的多重耐药菌感染患者病例干预评价, 在持续的治疗与评价的过程中, 根据评价数据量及实际疗效适时修正评价标准及用药控制指标, 通过评价结果来考察评价体系在基层医院治疗多重耐药菌感染的有效性与安全性, 使抗菌药物治疗多重耐药菌的评价体系在基层医院的应用得到完善与普及。

总之, 基层医院依据抗菌药物治疗多重耐药菌的评价体系对多重耐药菌感染病例的抗菌药使用进行干预评价的实践是可行、有效的。同时, 也为临床药师参与临床合理用药、与临床医护建立起良好的关系, 推动抗菌药合理用药提供了有效可行的途径。

[1] 刘惠林, 谈菊萍, 余再再. 基层医院2010年医院感染横断面调查分析. 中华医院感染学杂志, 2012, 22(17):3713-3714.

[2] 中华人民共和国卫生部. 医院感染诊断标准(试行). 中华医学杂志, 2001, 81(5):314-320.

[3] 中华人民共和国卫生部. 多重耐药菌医院感染预防与控制技术指南(试行). 中华危重病急救医学, 2011, 23(2):65.

[4] 吕吉云, 曲芬. 多重耐药微生物及防治对策. 北京:人民军医出版社, 2011:35-50.

[5] 董梅, 匡铁吉. 临床细菌多重耐药机制研究进展及对策. 解放军医学院学报, 2013(2):101-103.

[6] 罗昭. 抗菌药物合理使用对多重耐药菌感染发生率的影响. 亚太传统医药, 2014, 10(22):131-132.

[7] 王风娟, 吕媛, 李耘, 等. 抗菌药物联合应用对多重耐药鲍曼不动杆菌的体外活性// 第十二届全国抗生素学术会议论文集, 2013:131-143.

[8] 杨菁菁, 孙铁英, 胡云建. 泛耐药铜绿假单胞菌的抗菌药物联合杀菌试验. 中国感染与化疗杂志, 2010, 10(5):357-362.

[9] 邓贤彬. 两种抗菌药物联用治疗多重耐药菌感染的用药时间控制指标研究. 海峡药学, 2015(3):127-128.

[10] 侯江涛. 临床药师参与多重耐药菌感染患者的抗菌药物治疗实践. 中外健康文摘, 2013(43):18-19.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2017.12.079

2017-04-17]

528471 中山市沙溪隆都医院