二次元色彩

——乐观主义者的后B站脑洞

郁 俊

二次元色彩

——乐观主义者的后B站脑洞

郁 俊

历史上看,所有时代、地域,都一样,绘画色彩一开始取材于简单的植物矿物材料,渐渐复杂丰富。问题是中国画的色彩,似乎千百年来没有变化过。永远简单、纯正,和隐约,有那么一点的乏味。

绘画早期,造型手法全世界都一样,先黑色去勾,完了填色,稍稍带些比较稚嫩的塑造。后来造型塑造手法越来越精准,有说服力。毕竟对画画来讲,造型的准确非常重要,是艺术家首先需要解决的大关卡,需要打掉的老boss,一直要到很后来,几千年后,色彩才会被单独当作一个重要的表现题材出现。最高峰当然就是印象派前后,那段时间的色彩,几乎涵盖了架上绘画的绝大部分内容。

相对于西方世界对色彩的不停探索,我们好像显得有点缺乏艺术的好奇心和进取心。远东绘画,中国日本,恪守祖宗成法,在色彩技术上几乎固定不变。从宋到清,绘画的色彩种类、使用技巧,几乎没有任何的改动。《芥子园》的序言里,把所有色彩炮制到上纸,都固定得死死的,他写下来,照着做,就可以大差不差,把效果画出来。眼睛变得不再贪婪。

造型上,西方对国画一直有影响,比如说明朝的时候,就开始感受到传教士风气,人物会有凹凸、有渲染、明暗这档子事儿。色彩呢?真的看不出变化。

印象派的画家,当然可以非常宽容,也可以说非常狡诈的宣称,他们的艺术受到东方绘画,特别是日本浮世绘的影响。可是本质上来讲,这是两种完全不同的色彩表现类型,印象派真正的起源肯定是外光写生。在中国,虽然造型上一直受到西方的影响,色彩真的铁板一块,有人引进洋红,会被宫廷画家取笑。所以长期以来,中国绘画的色彩,相当单调,像一句成语,经过千百年打磨,变得非常和谐,可总令人觉得哪里不满意。因为,有诗为证,至今已觉不新鲜。

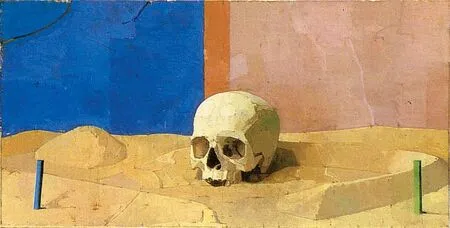

《对角线》 尤恩·厄格罗 1971-1977年

除了审美上的惰性以外,可能对写生艺术,本身的掌握能力和关注度不够,也是一个重要原因,中国有很好的写生传统,早期谁不写生啊,赵昌这样的大师多如牛毛……但这个写生,基本也就是用线条造型的过程,写生色彩的体会上,比较薄弱,可惜了审美这么敏感的中国人。

另外,禅宗思想对中国整个艺术的渗透,力量非常巨大。和道教相比,禅宗可能更像是中国的国教。它和原始一点的小乘佛教,基本没有什么特别大的关系,相反产生出的影响,对远东文化,中国日本韩国的文化审美,有着巨大的影响,禅宗的很多思想和水墨单色的黑白效果,大为契合。所以这种审美,从南宋开始直到明朝末年,就扭转了整个东方绘画色彩的选择方向。

小弗洛伊德(Lucian Freud)和尤恩·厄格罗(Euan Uglow)的出现,说明一个真理,架上绘画不会死。即使受了再多的冲击,也不会死,相反它汲取其他艺术的能量,变得越来越强大和完美。尤恩厄格罗的绘画,比之前的写实艺术,一线的,例如夏尔丹和委拉斯贵支都不差。

当代艺术受到了禅宗水墨的影响,变得深邃,充满意趣。反过来,中国画的色彩,至少也应该,走向一条比较宽容、松动,比较兼收并蓄的道路。这是我的梦想。

中国画的水溶性特质,使得它在色彩上其实有天生优势。什么是好的色彩,提香说“就是把色彩搞得稍微脏一点点”,这个事情如果从中国画技术的角度考虑的话,比油彩简单太多了,很多中国绘画典籍里,都有怎么样做出那种颜色效果的指导。而中国的墨,又是黑色材料里面最为精妙最为细致的。中国人在色彩上理应天生有优势,无论是表达还是欣赏。

今天对于绘画作品的保存、展示和修复,都远远要领先于其它时代,如架上绘画,无论东方、西方,是最好的时候。同时网络检索功能的兴盛,大量高清印刷品的不断流通,海量丰富的资讯和人工智能的帮助,都会使得绘画将以一种全新的综合的,高密度样貌,出现在美术史上,今天的绘画已经和之前完全不同。

没有片子看了……我们能坐回画桌前,擦干净调色板,对自己的彩墨,也拭目以待一下么?

左·《年轻男子肖像》 卢西安·弗洛伊德 1944年

右·《骷髅》 尤恩·厄格罗 1994-1997年