试论唐代河东道之交通

——以敦煌文书和圆仁《入唐求法巡礼行记》中关、驿、店为中心的考察

任艳艳

(山西师范大学 历史与旅游文化学院,山西 临汾 041004)

试论唐代河东道之交通

——以敦煌文书和圆仁《入唐求法巡礼行记》中关、驿、店为中心的考察

任艳艳

(山西师范大学 历史与旅游文化学院,山西 临汾 041004)

关津、馆驿和邸店是唐代在驿路沿线的交通要道或关隘之处设置的管理机构和服务设施。河东道境内唐代设置的有文献可考关44处、馆驿31处、店18家。唐后期,一些馆驿、店周围逐渐有民户聚居,成为行旅眼中的地域标识。唐代河东道驿路沿线完善的交通设施,不仅与唐朝重视驿传建设有关,而且与河东道社会经济的稳定发展,盐市马市等商品贸易的有力推动,佛教文化的广泛传播密切相关。

唐代;河东道;关;驿;店

北魏定都平城后,以平城为中心的交通网络逐渐形成。直至唐代,河东道因其特殊的地理位置和政治地位,修建了众多的驿路,严耕望《唐代交通图考》曾对河东地区的交通线路有过详细考述*严耕望:《唐代交通图考》第5卷《河东河北区》,台湾“中央研究院”历史语言研究所1985年版,第1335—1550页。。在唐河东道境内,南北纵向驿路分西、中、东三线。西线沿黄河河道;中线以太原为中心,北出塞外,西南通往长安,东南通向洛阳,沟通三京;东线沿太行山谷。东西横向交通线主要为连接河东道同一纬度东西各州郡的交通,延伸向西可沟通关中,向东可沟通河北地区。驿路的修建,不仅便利了官员行进、商贩贸易往来,也促进了沿途交通要道或关隘之处的关津、驿馆和邸店等管理机构和服务设施建设。圆仁《入唐求法巡礼行记》(以下简称圆仁《行记》)和敦煌文书《往五台山行记》(S.397、P.3973和P.4648三号卷子)即记载了时人在河东道境内的行进路线,其中不乏大量关、驿、店的资料*圆仁著,小野胜年校注,白化文、李鼎霞、许德楠修订校注:《入唐求法巡礼行记校注》,花山文艺出版社1992年版。S.397、P.3973和P.4648三卷敦煌文书均成书于五代时期,载杜斗城:《敦煌五台山文献校录研究》,山西人民出版社1991年版。。本文拟从这些资料入手,对唐代河东道交通干线沿途所设置的关津等管理机构,驿馆、邸店等服务设施的情况予以考察,以期加深对唐代河东道境内交通情况的了解。

一、唐代河东道的关、津

程喜霖《唐代过所研究》是研究唐代关津过所制度的一部力作,该书所附《唐关津一览表》,据《新唐书·地理志》和《元和郡县图志》考证了河东道的36处关津。分别是太原府的赤塘关、天门关、故白马关、故井陉关、故盘石关、故苇泽关、石会关,河中府的蒲津关、风陵津(故风陵关),绛州的龙门关、太平关、故武平关,晋州的府城关,隰州的马斗关、永和关、上平津,汾州的阴地关、长宁关,沁州的柴店关,宪州的雁门关,岚州的楼烦关、合河关、蔚汾关,石州的孟门关,忻州的石岭关,代州的东陉关、西陉关、石门关,云州的牛皮关,蔚州的直谷关、孔岭关,潞州的昂车关、故壶关、故井谷关,泽州的天井关(太行关)、长平关*程喜霖:《唐代过所研究》,中华书局2000年版,第313页。。圆仁《行记》中所过的关有3处,分别是阴地关、汾水关和蒲津关。《往五台山行记》中共记载有4关。其中P.4648卷子中有天井关、南石会关和北石会关,P.3973中有雁门关。上述7关中,汾水关程文未有提及,石会关没有分成南、北二关,有的学者指出西陉关又名雁门关。下文对这几处关略作探讨。

汾水关 圆仁《行记》卷3载:“到灵石县。过县,傍汾河南行二十里到阴地关……过关南行十里到桃柳店……南行十里到长宁驿、汾水关,关司勘入,是河中府北界……南行二十里到永清驿,南行二十里到晋州管内霍邑县。”*《入唐求法巡礼行记校注》,第330—331页。按里数计算,汾水关距汾州灵石县有四十里,距晋州霍邑县亦四十里,当处二县交界处。汾水关还见《通典》汾州灵石县条:“今县东南有高壁岭、雀鼠谷、汾水关,皆险固之处。”*《通典》卷179《州郡典》,中华书局1988年版,第4736页。《新唐书·地理志》汾州灵石县条下有长宁关*《新唐书》卷39《地理志》,中华书局1975年版,第1004页。。圆仁《行记》将汾水关与长宁驿相连,疑汾水关即长宁关。严耕望也称汾水关与长宁关同在一地,先名汾水关,唐中叶以后改名长宁关*严耕望:《唐代交通图考》第1卷《京都关内区》篇3《长安太原驿道》,第118页。。然“唐中叶以后改名”似无足够证据。长宁关之称最早见于唐昭宗大顺元年(890年)十月李克用的奏章中,“晋州长宁关使张承晖于当道录到张濬榜并诏曰,张濬充招讨制置使。”*《旧唐书》卷179《张濬传》,中华书局1975年版,第4658页。疑汾水关更名为长宁关的时间,在唐末更妥。

雁门关与西陉关 《新唐书·地理志》宪州天池县条:“有雁门关。”代州雁门县条:“有东陉关、西陉关。”*《新唐书》卷39《地理志》,第1005—1006页。史念海指出今静乐县南有座石峡山,据说“石峡如门”,仿佛雁门的模样,宪州雁门关的名称可能是由勾注山上雁门关派生出来的。代州雁门关始设于北魏,隋时改称西陉,雁门关的设置就应该是在西陉关的所在地*史念海:《论雁门关》,《河山集》四集,陕西师范大学出版社1991年版,第414—420页。。严耕望也认为西陉山顶有雁门关,但是他认为西陉和雁门分别置于两条陉道之上*严耕望:《唐代交通图考》第5卷《河东河北区》篇37《太原北塞交通诸道》,第1349—1350页。。按《武经总要》载西陉山有谷路十二,宋置西陉砦,东有雁门砦*《武经总要前集》卷17《河东路》,《兵书集成》第3册,解放军出版社、辽沈书社1990年版,第844页。,故疑唐时雁门关与西陉关都设在西陉山上,只是处于不同的谷道上而已。史书中所载的唐末五代雁门关故事,不是宪州的雁门关,而是代州雁门关。如会昌二年(842年)九月,令刘沔屯雁门关以备回鹘;广明元年(880年)正月,沙陀入雁门关,寇忻、代;后晋天福元年(936年)七月,石敬瑭遣使求救于契丹,割卢龙一道及雁门关以北诸州与之*《资治通鉴》卷246,第7966页;卷253,第8220页;卷280,第9146页。。宪州雁门关,在宪州东南六十里,属天池县雁门乡。代州雁门关,在代州西北三十五里,属雁门县。

另据严耕望考订,河东道还有马牢关、故家雀关、石岭关、黄泽关和马岭关。故而,唐代河东道境内有文献可考的关共有44处。

关津设置在交通要冲或边防要害之处。唐制,不得私度关津,否则要处一年或一年半的徒刑。《唐律疏议·卫禁律》载:

诸私度关者,徒一年。越度者,加一等;不由门为越。

《疏议》曰:水陆等关,两处各有门禁,行人来往皆有公文,谓驿使验符券,传送据递牒,军防、丁夫有总历,自余各请过所而度。若无公文,私从关门过,合徒一年。“越度者”,谓关不由门,津不由济而度者,徒一年半*《唐律疏议》卷8《卫禁律》,中华书局1983年版,第172页。。

据此,唐代水陆关津两处皆有门禁,须凭借过所、符券、牒等公文才能通过。圆仁在河东道境内共历3关,每关都有关司勘验的记载。如:过阴地关时,“关司勘出”;到汾水关,“关司勘入”;到蒲津关时,又有“到关得勘入”*《入唐求法巡礼行记校注》,第329、330、334页。。这表明唐代河东道关津勘验制度得到了严格实施,这样才能更好地完成其“限中外,隔华夷,设险作固,闲邪正禁”的任务*《旧唐书》卷43《职官志》司门郎中条,第1839页。。

二、唐代河东道的馆、驿

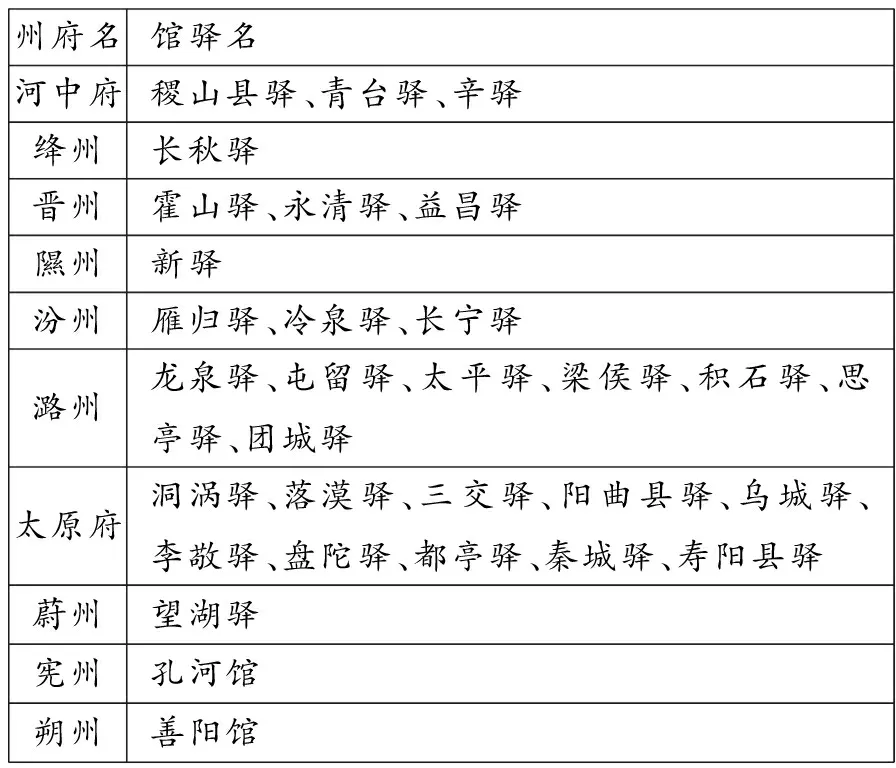

圆仁《行记》中记载河东道馆驿6处,分别是三交驿、长宁驿、永清驿、益昌驿、长秋驿和辛驿。P.4648卷有馆驿4处,分别是积石驿、太平驿、思亭驿和团城驿。

唐代河东道馆驿一览表

最早对唐代河东道馆驿做考释的是陈沅远《唐代驿制考》,李之勤《唐代河东道馆驿考》对陈文进行辩误,共介绍河东道馆驿17处,并对《全唐诗》《入唐求法巡礼行记》《元一统志》《读史方舆纪要》中提到的12处馆驿的地理位置进行考证*李之勤:《唐代河东道驿馆考》,《晋秦豫访古》,山西人民出版社1986年版,第14—31、15、25—26页。。严耕望《唐代交通图考》对唐河东道的驿站也有考述,共列举驿站25处。笔者据《行记》和前人研究成果,将河东道境内已知馆驿共31处列表如上页。

唐代河东道境内驿路四通八达,据唐令,“每三十里置一驿”*开元《厩牧令》:“诸道须置驿者,每三十里置一驿;若地势险阻及无水草处,随缘置之。”[日]仁井田陞著,栗劲等编译:《唐令拾遗》,长春出版社1989年版,第634页。《唐六典》卷5《尚书兵部》“驾部郎中”条、《通典》卷33《职官典》“乡官”条略同。,那么河东道的驿站之数就很多了。李之勤认为在河东道设置的馆驿数目至少应有一二百处之多,但因时代既久,文献残缺,多数馆驿的名称、设置地点和兴废沿革已难详考了*李之勤:《唐代河东道驿馆考》,《晋秦豫访古》,山西人民出版社1986年版,第14—31、15、25—26页。。故上页表中仅整理了有文献记载的、设置地点明确的31处馆驿。其他如一些州县治所、关津处理应设置馆驿但没有明文记载的,也不著录。李之勤将稷山驿归绛州稷山县。稷山县,本属绛州,唐末改属河中府,故表中将稷山县驿隶河中府。

馆、驿是交通沿线的服务机构,由朝廷设置,负责传递公文、军事情报,接待往来官客。唐肃宗至德以前,“以州里富强之家主驿”或“富人捉驿”;至德以后,“以吏主驿”*鲁才全:《唐代的驿家和馆家试释》,《魏晋南北朝隋唐史资料》第6期,武汉大学出版社1984年版,第34—39页。。唐代入住馆驿有一定的条件限制,不具备入宿资格而入宿者,要受笞刑。据《唐律疏议》卷26《杂律》记载:

诸不应入驿而入者,笞四十。辄受供给者,杖一百;计赃重者,准盗论。虽应入驿,不合受供给而受者,罪亦如之。

《疏议》曰:“不应入驿而入者,笞四十”,杂令:“私行人,职事五品以上、散官二品以上、爵国公以上,欲投驿止宿者,听之。边远及无村店之处,九品以上、勋官五品以上及爵,遇屯驿止宿,亦听。并不得辄受供给。”谓私行人不应入驿而入者,笞四十。辄受供给,准赃虽少,皆杖一百;计赃得罪重於杖一百者,准盗论。虽应入驿,准令不合受供给而受,亦与不应入驿人同罪。强者,各加二等*《唐律疏议》卷26《杂律》,第492页。。

据此,五品以上的职事官、二品以上的散官、爵国公以上的可以入宿各个驿站;边远地区及没有设店的地方,九品以上职事官、五品以上勋官和有爵位的人可以入宿。这样一来,普通的行旅商人及僧人是不能入宿馆驿的。这在一定程度上促进了旅店业的发展。但晚唐五代时期,这一规定有了松动的趋向,驿站的客馆也为过路僧侣行商提供食宿。如圆仁《行记》卷2“从县行卅里到招贤馆宿……出招贤馆,行卅里到龙泉村斜山馆断中。”*《入唐求法巡礼行记校注》,第317、217—218、250、331页。圆仁一行在招贤馆住宿,在斜山馆吃午饭。P.4648卷中有僧人在驿馆住宿的记载,“又行四十里至思亭驿宿。”*《入唐求法巡礼行记校注》,第317、217—218、250、331页。即为晚唐五代时期允许过往僧人入宿馆驿、接受饮食的明证。

在偏远地区和没有设店的地方,馆驿附近应该有聚居的村落人家,或者馆驿是修建在交通道路沿线的村庄边上。往来的行旅僧人可以就宿或就食于馆驿旁的村民家中。如圆仁《行记》“西行廿五里,到金岭驿东王家宿。”金岭驿东有一户姓王的人家,圆仁一行到金岭驿后借宿在这里。“到益昌驿断中。主人虽有道心,极贫。斋后,南行卅里,到赵城县。”表明圆仁到益昌驿后,去附近的村民家化斋,斋后继续赶路。P.4648卷亦有“至积石驿乔家宿”,“至太平驿王家受供养”,“于团城驿赵家受供养”的记载*杜斗城:《敦煌五台山文献校录研究》,第140—141、140页。。这都表明驿站附近有民户聚居,提供往来行旅的住宿、饮食。馆驿属于邮驿系统,不属于聚落性质*参见刘再聪:《“在田野者为村”——以〈入唐求法巡礼行记〉为中心的考察》,《中国农史》2010年第1期。,但是在乡野馆驿附近确实聚居了一些人家。这些人家并不以村落命名,而是以馆驿为地域标识,可见馆驿成为古代行旅途中的路标。

三、唐代河东道的“店”

圆仁《行记》记载了河东道境内的10家店,分别是塌地店、冷泉店、小水店、桃柳店、马家店、晋桥店、故关店、宗家店、粉店和辛驿店。P.4648卷中记载4家店,分别是牛坊店、新店、寒店和团伯店。S.397卷中记载3家店,分别是白杨树店、大于店和赵家店。此外,严耕望的研究中还有西唐店*严耕望指出:“由潞州西北行八十里至太平驿,又三十里至梁侯驿,又西北盖皆乱柳城……乱柳城又西北六十里至西唐店(今有西汤镇)。”《唐代交通图考》卷1《京都关内区》篇4《洛阳太原驿道》,第157—158页。是西唐店在潞州西北170里处。据笔者调查,今沁县牛寺乡有西汤村,附近有西汤水,西唐店疑乃因水得名。。以上18家店中,寒店的地理位置,特别是寒店与高平县间的距离关系有不同的说法,需略作探讨。

这18家店的命名有三个基本类型,即以姓氏、以所处地理位置和以经营种类命名。以姓氏命名的店,如霍昌村马家店、忻州赵家店、寒店等,盖以经营店铺店主的姓氏命名。以经营种类命名的店,如粉店、牛坊店(或为油坊店)等。以所处地理位置命名的店为多数。如小水店,位于汾河沿岸的山谷中,因汾水命名。大于店,在大于城(大盂城),圆仁《行记》中有大盂普通院、成寻《参天台五台山记》有大盂马铺*《入唐求法巡礼行记校注》,第316页;成寻著、王丽萍校点:《新校参天台五台山记》,上海古籍出版社2009年版,第393页。,盖因置于大盂城而命名。白杨树店 ,圆仁《行记》中有白杨普通院,可能这一地区皆以白杨受名。冷泉店,因置于冷泉镇而得名。团柏店,因置于团柏镇而受名。祁县还有团柏谷,《资治通鉴》多有记载。后晋高祖天福元年九月“庚戌,遣枢密使、忠武节度使、随驾诸军都部署、兼侍中赵延寿将兵二万如潞州。辛亥,帝如怀州。以右神武统军康思立为北面行营马军都指挥使,帅扈从骑兵赴团柏谷。”胡三省注曰:“《九域志》:太原府祁县有团柏镇。”*《资治通鉴》卷280后晋高祖天福元年九月,第9151页。后周太祖广顺元年“北汉主发兵屯阴地、黄泽、团柏。”*《资治通鉴》卷290后周太祖广顺元年,第9455页。显德元年二月“北汉主自将兵三万,以义成节度使白从晖为行军都部署,武宁节度使张元徽为前锋都指挥使,与契丹自团柏南趋潞州。”*《资治通鉴》卷291后周太祖显德元年二月,第9501页。西唐店,因附近有西汤水受名。

店也是交通沿线的服务设施。《唐律疏议》卷4《名例》载:“邸店者,居物之处为邸,沽卖之所为店。”*《唐律疏议》卷4《名例》,第92页。即店是兜售商品的场所。关于唐代店的种类、功能、发展情况及与商品经济的关系等,中外学者均有研究*[日]日野开三郎:《唐代邸店研究》《唐代邸店研究续编》,收入《日野开三郎东洋史学论集》第17—18巻,东京三一书房,1992年;[日]加藤繁:《唐宋时代的仓库》,《中国经济史考证》,台湾稻香出版社1991年版,第412—428页;冻国栋:《唐代的商品经济与经营管理》,武汉大学出版社1990年版;张泽咸:《唐代工商业》,中国社会科学出版社1995年版;林立平:《唐宋之际城市旅店业初探》,《暨南学报》1993年第2期。。大体而言,唐代店的功能已多样化,不仅是买卖货物的场所,还可充当寄存货物的仓库和为行旅提供食宿的旅舍。由于邸店业利润丰厚,许多朝廷官员、贵族官僚、富商大贾等都竞相经营邸店。可以说,邸店的发展对唐代商业的发展产生了重大影响。

从圆仁《行记》和敦煌文书《往五台山行记》的几个卷子来看,店的功能主要体现在住宿和饮食两个方面。如圆仁《行记》中“至塌地店宿”,“到霍昌村马家店宿”,“到晋桥店断中”*《入唐求法巡礼行记校注》,第316、330、332,329,329页。;S.397卷中:“五月廿三日到忻州赵家店,六十里,廿四日从忻州行至定相县”*杜斗城:《敦煌五台山文献校录研究》,第144、140、144、140—141页。;P.4648卷中“至新店宿”等*杜斗城:《敦煌五台山文献校录研究》,第144、140、144、140—141页。。

值得注意的是,在有的店名后面还附有某某家。如圆仁《行记》“到小水店李家断中”,“到桃柳店掉家宿”*《入唐求法巡礼行记校注》,第316、330、332,329,329页。;S.397卷中“至白杨树店冯家宿”,“到大于店卢家柏宿”*杜斗城:《敦煌五台山文献校录研究》,第144、140、144、140—141页。;P.4648卷中“到牛防店吴家安下”,“至寒店高家宿”,“到团柏店张家受供养”等*杜斗城:《敦煌五台山文献校录研究》,第144、140、144、140—141页。。齐涛、李浩、王福昌都认为这些店是村落名称*齐涛:《魏晋隋唐乡村社会研究》,山东人民出版社1995年版,第72—73页;李浩:《唐代的村落与村级行政》,《中国社会历史评论》第6卷,天津古籍出版社2005年版,第93—107页;王福昌:《唐代的村》,《华南农业大学学报》2002年第2期。。刘再聪则认为店为经营牟利场所,并非独立的野外聚落*刘再聪:《“在田野者为村”——以〈入唐求法巡礼行记〉为中心的考察》,《中国农史》2010年第1期。。笔者认为,从这些店的地理位置来看,都位于驿道旁,因此最初置店是为了盈利,用来接待过往行旅,沽卖商品、提供食宿及存储货物。后来在店的周围聚居了一群人,形成了一个小的聚落,于是店名就成为这个聚落的名称。如桃柳店,圆仁《行记》称“店临汾河,有五六家。”*《入唐求法巡礼行记校注》,第316、330、332,329,329页。又据严耕望考订,贾胡堡在桃柳店地区*严耕望:《唐代交通图考》卷1《京都关内区》,篇3《长安太原驿道》,第118页。。隋义宁元年(617年)李渊发兵关中曾屯兵贾胡堡*《旧唐书》卷1《高祖纪》,第3页;《资治通鉴》卷184隋恭帝义宁元年七月壬戌,第5741页。,唐初汾州有贾胡折冲府,汾州灵石县有贾胡堡*《新唐书》卷39《地理志》,第1004页。,盖唐初这一地区驻守折冲府兵。唐中期府兵制瓦解以后,贾胡折冲府也随之消亡。然由于这一地区位于阴地关与汾水关之间的交通要道上,是长安、太原间的重要驿道,往来行旅较多,便有人设店经营,或许最初所置的店即名为“桃柳店”。到唐文宗开成五年(840年)时,桃柳店地区已聚居了五六家,掉家为其中之一。

四、唐代河东道交通发展的原因

研究可见,唐代河东道各条驿道沿线的交通设施是比较完善的,不仅和唐廷重视邮驿系统建设有关*参见王子今:《邮传万里——驿站与邮递》,长春出版社2004年版;刘广生:《中国古代邮驿史》,人民邮电出版社1986年版;臧嵘:《中国古代驿站与邮传》,商务印书馆1997年版。,而且与太原府的政治军事地位,以及随着丝绸之路的开拓,河东道社会经济日益发展,从异域往来于五台山礼佛的行旅僧众渐多等因素都有密切的关系。

首先,太原府是唐“北都”,五代时后唐、后晋、后汉的都城,由于这一特殊的政治地位和军事地位,太原的交通可谓四通八达。以太原为中心,通往关中、河南、河北、塞外的驿路都比较畅通。唐代前期,太宗、高宗、武则天、玄宗都曾巡视河东。这体现了唐廷对河东道的重视,也促进了河东道驿路建设。唐后期河东镇作为军事重镇,承担了抵御回纥、征讨叛乱藩镇等重要任务,军事文书的快捷传递也需要驿站系统的完备建设。

其次,河东道的经济发展推进了馆、驿、店等服务设施的繁荣。河东道虽然地域狭小,但汾河谷地物产丰富,在唐初号称富实,并为京邑所资,河东盐业发达,公私大收其利。良好的社会经济发展环境对交通的发展会有很好的促进作用。唐代河东道的盐、马等物资贸易也迅猛发展。所谓“四方豪商猾贾、杂处解县。”*《新唐书》卷54《食货志》,第1379页。各地富商大贾都是为经营盐业贸易而来。宪宗时,河中两池盐从原来的限制在京圻、凤翔等25州界内销售,扩展到允许在兴元府及洋、兴、凤、文、成等六州销售*卢坦:《请放河中盐入兴元府等州奏》,《全唐文》卷544,中华书局1983年版,第5515页。。唐后期国马市仅有银州、河东两地,因数量远远不足,遂向回鹘大量市马,直到北宋时期,河东道依旧是主要的市马场所*参见韩茂莉:《唐宋牧马业地理分布论析》,《中国历史地理论丛》1987年第2期。。可以说,盐业、市马业的发展,为驿路沿途馆驿、店等机构的繁荣创造了条件。

再次,五台山是佛教名山,唐代有大批的佛教僧侣、官吏、善男信女们去五台山礼佛。据杜斗城认为“自北魏以后,我们在史籍上屡见在五台山活动的僧人或去五台山的巡礼者。”*杜斗城:《敦煌五台山文献校录研究》,第109页。荣新江指出,“至唐代宗大历年间,宰相王缙于五台山建金阁寺,五台山佛教益盛,声名远扬。四方诸国高僧,前来瞻礼者络绎不绝。”*荣新江:《归义军史研究——唐宋时代教煌历史考察》,上海古籍出版社1996年版,第248页。圆仁《行记》,敦煌文书P.3973、P.4648、S.397《往五台山行记》和S.529《诸山圣迹志》,P.3931《印度普化大师游五台山启文》都记载了巡礼五台山事,晚唐五代时期还有大量的《五台山赞》《五台山曲子》等作品出现,莫高窟壁画中有多幅晚唐五代时期的《五台山图》*参见杜斗城:《敦煌五台山文献校录研究》的相关内容。。这些作品的问世反映出五台山文殊信仰的兴盛,也说明晚唐五代时期来往于五台山进香道上的佛教信徒很多。这些僧侣途中的食宿问题,从行记中看,一般有三种途径解决:一是去寺院,一是去百姓家中,一是入住沿途的馆驿或店。因此,这些去往五台山礼佛的信众对河东道馆驿、店的繁荣也起到了一定的推动作用。

此外,每年调选的州县官吏,节度使府的僚佐等往来于驿道之上,还有一批进京赶考的举人等等,都在一定程度上促进了沿途驿、馆、店的发展。

总之,唐代河东道通往各地的驿道畅通,南北纵横,东西交错,五代时期依旧。在各驿路要冲、边防要害处设置有关津,见于文献记载的有44处。在驿路沿途设馆驿和店。馆驿负责传递公文、军事情报,接待往来官客。店负责销售、寄存货物,接待往来行旅食宿。见于文献记载,且位置明确的有31处馆驿,18家店。馆驿为国家设置,不是聚落性质,但随时间的推移,在馆驿周围聚居了一些民户;店最初为盈利设置,后在其周围也聚居了一些百姓,因此馆驿、店在某种意义上也成为行旅眼中的地域标识。唐代河东道驿路沿线馆驿、店等的发展,不仅是由于唐廷重视驿传建设,而且与河东道经济的持续稳定发展,盐市、马市等物资贸易的利益推动,佛教文化的广泛传播密切相关。河东道驿路交通的发达,也促进了区域内经济贸易的发展,便利了河东道通往两京或其他地区的人员往来和货物贸易,间接为丝绸之路贸易的发展做出了重要贡献。

[本文为山西省社科联重点课题项目“北朝隋唐间山西丝路贸易研究”(SSKLZDKT2015029)的阶段性成果。]

责任编辑:郝红暖

On the Transportation in Hedong Dao in the Tang Dynasty——A Study on Guan,Yi and Dian in Dunhuang Manuscripts and Yuan Ren’s Records

REN Yan-yan

(School of History and Tourism Culture,Shanxi Normal University,Linfen 041004,China)

Guan,Yi and Dian were the management institutions or service facilities that set up in the main traffic or relay along the road in the Tang Dynasty.There were 44 Guan,31 Yi and 18 Dian in Hedong Dao which had been documented in the Tang Dynasty.Some relays and shops became regional identity which around the people gradually gathered into the village in the late Tang Dynasty.The perfect transportation facilities along Hedong Dao road in the Tang Dynasty were not only related to the government attached importance to the road construction,but also the steady development of the social economy in the Hedong Dao,and the strong promotion of commodity trade,and the wide spread of Buddhism culture.

Tang Dynasty;Hedong Dao;Guan(关);Yi(驿);Dian(店)

K242

A

1005-605X(2017)04-0026-07

任艳艳(1981- ),女,山西交城人,山西师范大学历史与旅游文化学院讲师,历史学博士。