西南地区传统染织绣品的市场规范化策略

安 妮,张瑞萍,陈 雁,李奇菊

(1.苏州大学 纺织与服装工程学院 江苏 苏州 215021;2.西南大学 纺织服装学院 重庆400715;3.西安外事学院 文学院,西安 710077)

研究与技术

西南地区传统染织绣品的市场规范化策略

安 妮1,2,张瑞萍3,陈 雁1,李奇菊2

(1.苏州大学 纺织与服装工程学院 江苏 苏州 215021;2.西南大学 纺织服装学院 重庆400715;3.西安外事学院 文学院,西安 710077)

传统染织绣品是中国重要的文化财产,是非物质文化遗产保护和传承的物质载体。文章在云南省、贵州省少数民族村寨进行实地调研和访谈基础之上,指出传统染织绣品具有手工艺精湛、年代久远、数量稀少、地域文化丰富及艺术价值高的特点。西南地区的传统染织绣品市场销售渠道多样化、购买者利益驱动点不同且缺少市场监管。因此,提出建立评价机构、构建销售管理体系、建设传统染织绣品实物资源库和虚拟资源库的策略,实现对传统染织绣品的市场规范管理,为中国非物质文化遗产的研究、民族文化的传播积累资源。

西南地区;传统染织绣品;评价机构;销售管理;资源库

2005年12月国务院发布的《关于加强文化遗产保护的通知》(国发〔2005〕42号)指出,文化遗产是不可再生的珍贵资源,各地区要做好非物质文化遗产的普查、认定和登记工作。2014年出台的《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》(国发〔2014〕10号)提出,将非物质文化遗产的保护与文化创意产业发展相结合,建议发掘民族文化元素,突出地域特色,坚持保护传承和创新发展并行的举措。这些文件和通知的出台积极推进了中国非物质文化遗产的保护和传承工作。在中国西南地区的云南、贵州、四川、重庆和西藏自治区拥有丰富的染织绣类非物质文化遗产[1],其最鲜明的物质体现就是各类手工印染品、织造品、刺绣品、服装和配饰。已有的关于非物质文化遗产研究多以传统染织绣品为对象,相关学者通过田野调查的方式,了解各项技艺的文化渊源[2]、制作过程[3]、纹样和特点[4],提出了采用数字化手段来保护传统技艺的观点[5],然而较少有人思考这些被作为研究对象的传统染织品的生存状态。笔者于2015—2016年在云南省大理、丽江,贵州省凯里、台江等地区的实地调研后发现,传统染织绣品的销售市场较为混乱,多数都是商贩走乡串寨收购而来,然后在旅游景点、民族节日的集市、地摊上销售或者卖给工艺品店铺。一方面,其导致染织绣品的大量流失而不知去向,造成民族资源的损失;另一方面,非物质文化遗产的研究多数依赖的是这些染织绣品,染织绣品的品相好坏、存量多少、获取难易度等是影响学术研究的关键因素,在很大程度上也决定了非遗保护和传承工作的成效。因此,有必要寻找符合传统染织绣品特点的市场规范化策略,让这些古老的染织绣品能够很好地得到留存和保护,为以后的学术研究、文化传播及子孙后代了解民族传统艺术提供有价值的实证资料。

1 传统染织绣品的特点

根据笔者之前对纺织类非物质文化遗产的研究来看[6],可以将传统染织绣品定义为那些属于非遗名录旗下,以传统手工染整方法、织造技术和刺绣技艺制作的染品、织品、绣品,这些制品至少有30年以上的生命,是少数民族服饰文化非常典型的物质载体。笔者通过在贵州省、云南省的少数民族地区实地调研及当地民族博物馆的参观学习,认为传统染织绣品具有五个特点。

1.1 手工技艺精湛,蕴藏匠人精神

这是传统染织绣品的本质,也就是说制品都是采用古老的蜡染、扎染、手工刺绣,以及手工织造工艺加工而成的。手工的特质就如同高级定制工艺一样,精湛独特,一物一工艺,其所蕴含的都是老一辈手工艺人和民族同胞对手作技艺的敬畏,以及他们身上所透射出的匠人精神[7]。

1.2 产生年代较早,具有历史价值

在产品交易市场上,产生年代较早的染织绣品是众多买家竞相抢购的。因为随着传统技艺的传承断层和逐渐消亡,品质高的制品越来越少。年代越老,说明制品的工艺更纯正、更纯粹,而且经过一代一代地传承,渗透了更多的历史价值。

1.3 现存数量较少,稀有而且难得

国内的各类组织、机构和民众在早期并不具备较强的非遗保护意识,拥有者可以对传统染织绣品进行任意处理和售卖,导致很多优秀的制品流至国外。少数民族的民众也不懂得如何去保护这些制品,结果是现存的传统染织绣品数量越来越少,复杂工艺的制品则更为稀有且很难获得。

1.4 地域色彩丰富,承载民族文化

西南地区的传统染织绣品中的多数来自云南、贵州、四川、重庆和西藏自治区的苗族、侗族、傣族、藏族、白族、彝族等民族的聚居区,这些制品承载着少数民族的起源和民族信仰,记录着民族迁徙和发展的过程,展现的是少数民族独特的生活方式,透射出的是不同民族的服饰文化[8]。

1.5 艺术水平较高,富有保护价值

各类染织绣品就像艺术品一样,每一件都展现的是它的生产者(艺术家)的审美水平和技艺水平,那些具有独特的美学元素、体现一定时代背景下的审美和人文且技艺水平超群的制品往往具有很高的艺术价值。从这一点来说,受众就应该像对待艺术品一样保护传统的染织绣品。

2 西南地区传统染织绣品的市场现状

2.1 销售渠道多样化

根据笔者的走访和调研得知,西南地区传统染织绣品的销售主要通过少数民族节日期间的地摊、各地的手工艺店铺、景点的流动商贩、非遗文化节或者手工艺品展览会、线上店铺等显性渠道,以及民族村寨的村民等隐性渠道。显性渠道销售的染织品种类多样、数量较多。图1所示为台江姊妹节期间老屯乡村寨道路旁的染织绣品摊位,每个摊位上摆放、堆积着100余件从全国各地收集到的不同年代、不同民族、不同技艺加工而成的服装,背扇、围腰、裙、绣鞋等服饰品,蜡染、扎染品及绣片、织锦和织带等,其中最多的一类是绣片。各地的手工艺店铺也是销售传统染织绣品的主要场所,因为有店铺的租金和人工成本,所以售价相对较高。在西南地区各旅游景点如丽江、束河等地的流动贩卖商也会销售从各地收购而来的染织绣品,主要的购买对象是游客,销售的品类相对较少,数量也不多。图2则是2015年第五届中国成都国际非物质文化遗产节上的摊位,销售的也是全国各地收集而来的染织绣品,这些商贩中部分有自己的零售店铺,有些则主要在民族节日期间流动销售以获取利润。

图1 台江县老屯乡姊妹节期间村寨道路旁的地摊Fig.1 Stalls along countryside road at the Sister Festival in Laotun village,Taijiang county

图2 第五届中国成都国际非物质文化遗产节上的店铺Fig.2 Stores at the Fifth China Chengdu International Intangible Cultural Heritage Festival

淘宝、一淘网等线上平台也有店铺专门销售民族手工制品,店铺的经营者多数为少数民族的民众或者收购商,例如淘宝网上名为“苗迹、老绣片、苗绣”店铺中就有900余件苗族、侗族等民族的蜡染、刺绣品在出售,多数产品都仅有1件,店铺“苗都刺绣”中也有700余件马尾绣片、织锦布、老绣衣、帽子和鞋子销售。类似的店铺还有很多,销售的有传统染织绣品及新制品,因为是网上渠道,染织绣品的品相、质感、色泽、工艺等很难去判断,所以销售量很少。

另外,民族村寨的村民等作为隐性销售商也会出售传统染织绣品。经济落后的民族村寨中传统的手工技艺在家族中还在世代流传,民众都有保留传统服饰的习俗。一些研究学者或者游客也会到访这些村民家中,寻求购买传统服饰品。但有些村民保留的民族服饰品是用于穿着、传给后代或者丧葬仪式使用的,这些村民一般不会出售。而有一部分村民则会根据染织绣品的年代、现存量、买者的出价高低决定是否出售。

2.2 购买者利益驱动点不同

传统染织绣品的购买对象中,有一类较为特殊的人群,他们是专业的收藏家。这些人深知制品的艺术价值,懂得评判染织绣品的品质和品相。他们通常会根据个人的财力,结合专业人士的推荐收集一些品质优良、工艺精湛的制品,这些人购买目的主要是将染织绣品作为艺术珍藏或者在未来出售以获得收益。

第二类是游客。他们多数是手工制品的爱好者,对传统手工技艺有着一些了解,喜欢纯朴自然的制品,购买之后收藏或者直接用于家居装饰。但是他们对染织绣品的年代、是否为原生态材料、是否手工制作等缺少一定的判断能力。通常都是仅凭个人对制品的喜欢程度选购,一般购买的都是价位相对较低的制品。

第三类是高校和研究机构的学者。他们购买的目的很明确,就是为了进行学术研究,这类购买者是非遗保护意识较强的一个群体。他们通常会根据课题研究需要,深入民族聚居区的村寨,凭借多年的研究积累搜集染织绣品,有时也会依托项目经费或者自己花钱购买用于课题研究,同时为学术交流和博物馆建设积累资源。江南大学民间服饰传习馆的藏品就是崔荣荣和张竞琼两位教授花了很多年从各地搜集购买而来的,现已成为该校学生和教师进行学术研究的重要资源。

最后一类是一些服饰公司或者独立设计师,他们以独特的设计审美审视传统染织绣品,对传统手工技艺具有浓厚的兴趣,更希望选购一些传统的染织绣品可以借鉴到企业或者设计师品牌的产品开发中,从而能够使少数民族的技艺得以传承和发扬。杭州的女装品牌“言茶”在产品开发中就将传统扎染、挑绣等工艺与桑蚕丝面料相结合,展现的是回归自然,追求可持续的生活态度。

2.3 缺少市场监管

任何一个市场的存在和发展都有着它自身的特点和规律,只有在一定规范、体系约束下这个市场才能够获得稳定的发展,传统染织绣品市场的发展也不例外。从当前各个地区这一市场的现状来看,染织绣品的市场销售以卖方市场为主导,因为这一市场目前还处于供不应求的状态,能够向各类消费者提供的货品资源相对有限,所以价格都是卖方根据货品的质地、获取的难易度、销售场所等确定的,并没有专门的部门制定染织绣品的品质标准、级别体系,在不同渠道销售的同一件染织绣品价格通常会有很大的差异。以最典型的水族马尾绣背扇为例,在云南束河古镇的流动商贩那里的售价为800~1 000元,在台江县姊妹街的店铺中售价为1 200~1 500元,而到了大理周城的扎染坊里售价则高达2 400元以上。

其次,在西南民族地区的节日期间,笔者几乎看不到当地文化部门或者非遗管理机构出面来考察和关注这一市场的现存状态,而结果就是收购者以自己期望的价格在任意销售着这些重要的文化财富。摊贩的目标就是获得较高的利润空间,这些染织绣品在他们眼里只是能够获取收益的商品,他们当中很少有人懂得这些制品所具有的文化价值、艺术价值和社会价值。可想而知,如果还没有相关部门来统一监管这一市场的话,若干年后的情况可能就是传统染织绣品大量低价散销到世界各地。

3 传统染织绣品的市场规范化策略

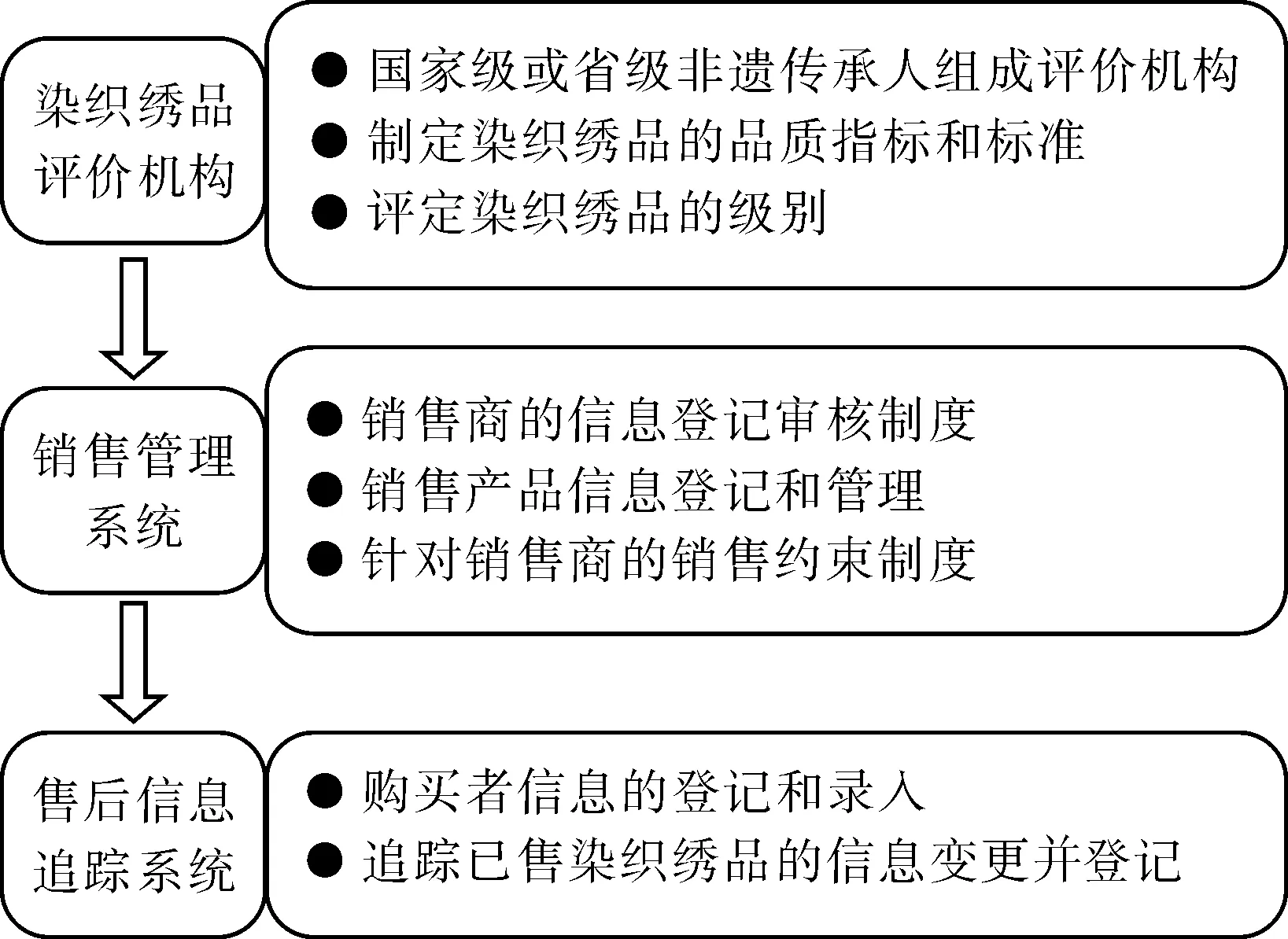

3.1 组建评价机构,制定品质标准

组建评价机构的主要目的是为了能够对各类染织绣品的品质、级别和价值做出评估。传统染织绣品多数出自老一辈的手工艺人,而非遗传承人则是他们当中的代表。传承人熟悉每一项非物质文化遗产的历史渊源、文化背景、工艺过程、艺术特色和审美价值,能够根据多年的经验积累判定每一件传统染织绣品的品质,因此每个省、自治区可以根据自身所拥有的非遗名录来选择染、织、绣三大领域的国家级或者省级的非遗传承人作为评价机构的成员。评价机构组建之后,其核心工作就是建立传统染织绣品的品质标准,确定染织绣品的级别。

品质标准主要是以传统染织绣品本身的特点为基础,选择一些能够量化的指标如染织绣品的年代、稀缺程度、工艺水平、尺寸大小、经济价值、艺术价值等,这些是判定染织绣品品质和价值的一级指标[9]。每个一级指标再细分为多个二级指标,例如年代这一指标可以根据染织绣品产生的时间分为不同的时期,稀缺程度则细分为现存数量、获取难易度等,工艺水平以工艺难度、工艺精准度、掌握此项工艺的人数多少等为二级指标,依次确定所有的二级指标。染织绣品的级别认定以二级指标要素为依据,从高到低可分为一等品、二等品和三等品。如此一来,作为销售者和购买者都能够客观地认识制品的价值。

3.2 构建销售管理体系

首先,建立销售商的登记审核制度以规范销售商的行为。国家文化部组织各地方文化机构对该地区传统染织绣品的所有销售商进行清查并进行在线注册登记。专人负责将销售商的姓名、年龄、性别和所在地等基本信息及其从业时长、销售的主要品类等信息录入登记审核系统,并给每一个销售商分配一个账号和密码,以便他们随时登录系统对个人的信息进行修改和补充。文化部门则有权限查阅和审核每一个销售商的信息,以确保录入信息的客观性,同时根据清查工作的进展情况及时录入新的销售商名单和信息。

其二是建立信息管理和销售约束制度。销售商直接登录登记审核系统中的个人账户,录入所有染织绣品的基本信息,包括所属非遗名录、名称、年代、民族、来源地、尺寸大小、文字介绍(特色、材质、工艺、图案及配色等)、图片(正、反、侧、细节等),以便国家文化部门能够及时掌控已有染织绣品的存有情况。销售商每出售一件染织绣品时必须将保存注意事项告知购买者,避免不当保存造成制品的损毁。

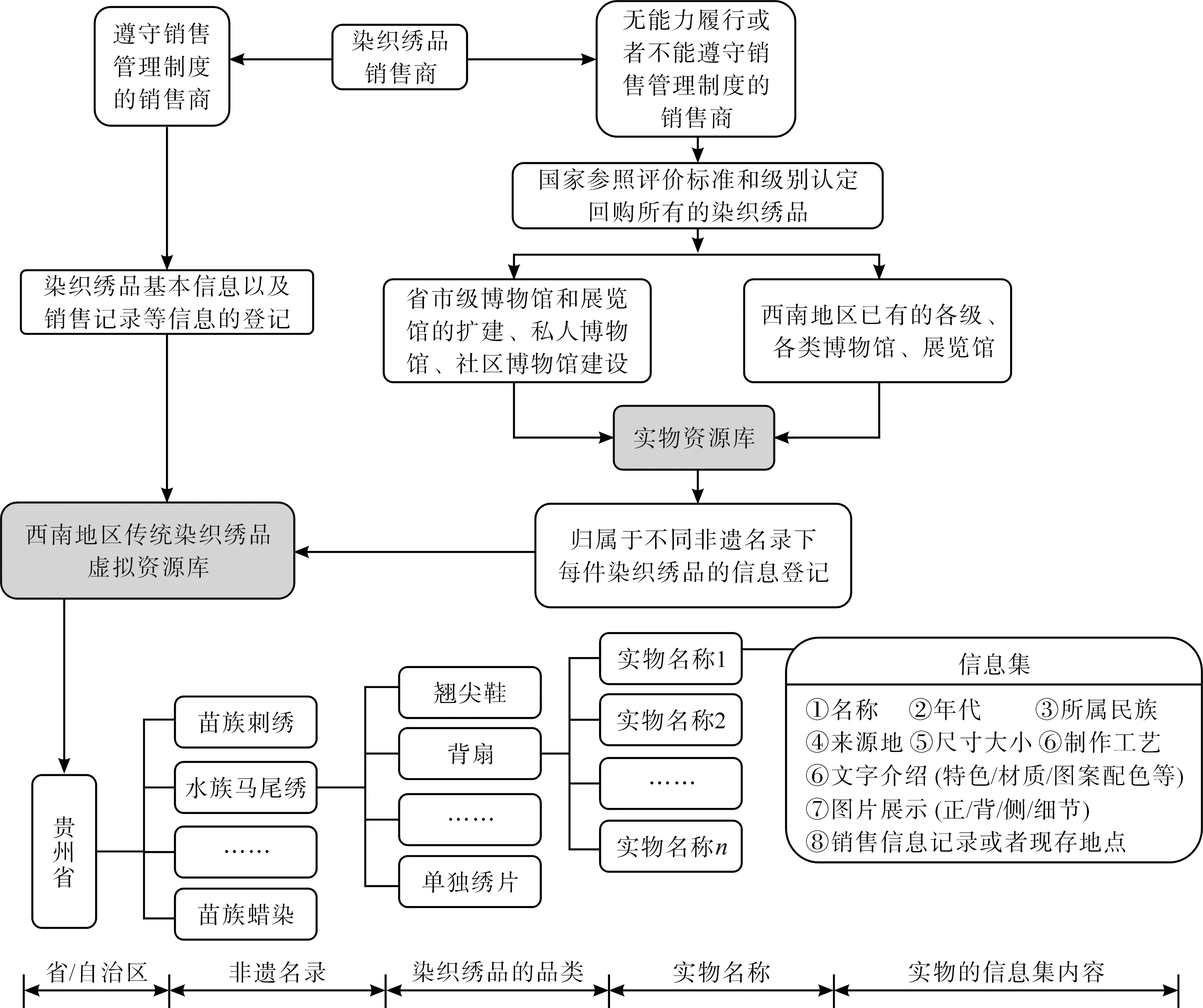

其三是建立销售追踪制度。每一件染织绣品都有其存在的价值,作为销售商,需要做好每一件染织绣品的出售记录,主要包括购买者的姓名、性别、所在地、联系方式、购买时间、销售价格等信息,以便相关部门对每一件染织绣品进行信息追踪以明确去向。传统染织绣品是国家级非物质文化遗产的重要载体,应该像中国的重要文物一样被管理和保护,因此建立出售追踪制度实属必要,也有利于相关部门在有需要的时候也可以将物品回购,为国家、地方收藏或者研究服务。西南地区传统染织绣品市场的销售管理体系如图3所示。

图3 传统染织绣品市场的管理体系Fig.3 Management system of the market of traditional dyed, woven and embroidered fabrics

3.3 建设西南地区传统染织绣品的资源库

这里建设的资源库包括实物资源库和虚拟资源库,实物资源库将西南地区真实的染织绣品呈现在受众的眼前,而虚拟资源库则是以数字化方式来保护非遗,让用户能够对每一件染织绣品有更深入的认识,具体的构建思路如图4所示。

3.3.1 实物资源库建设

前述的销售商登记、产品信息记录及出售追踪制度等在一定程度上不能完全被所有的销售商接受,一些销售商如流动商贩、村寨民众等不一定具有信息登记的能力,也不可能完全按照要求执行相关制度。但是为了确保染织绣品的全面清查和保护,可以考虑建设染织绣品实物资源库。

图4 西南地区传统染织绣品资源库的构建思路Fig.4 Idea on construction of resource pool of traditional dyed,woven and embroidered fabrics

首先,以国家文化部门为主导,在各级文化机构、非遗管理机构、乡村政府等协助下,将那些无法完成销售信息登记的商贩、民众所拥有的染织绣品(村民用于穿着、传家或者丧葬仪式使用的除外)按照品质级别,以一定的价格收购归为国有。文化部再委托各地文化机构将收购而来的染织绣品进行信息登记,具体的信息项与前述一致。其次,在适宜的温度、湿度、空间环境下将染织绣品收藏并展示。可以通过新建或者扩建省市级博物馆、展览馆,建立私人博物馆、社区博物馆等方式来提供固定的展示空间。拥有较多染织绣品的流动商贩、摊贩就可以在政府支持下建立私人博物馆,例如近1 700 m2的“黔东南欧东花苗族服饰博物馆”就是凯里市的一个私人博物馆,收藏展示了大量苗、侗、彝等民族的染织绣品。社区博物馆建设可以让大众接触到非物质文化遗产,传播传统文化和艺术,昆明市桃园社区的一所“袖珍民族博物馆”就是社区居民了解云南民族服饰文化的窗口。这些场馆的建设还有一个重要的目的就是服务于学术研究,研究人员可以出示有效证件到各地博物馆、展览馆签订借用协议将染织绣品借出用于科学研究,如此便实现了非物质文化遗产研究与保护的双重目的。另外,也可以定期在中国不同地区的博物馆、展览馆等进行巡展,让更多的受众近距离接触和认识西南地区的染织绣类非物质文化遗产。

3.3.2 虚拟资源库的建设

目前云南省、贵州省的非物质文化遗产保护网站中多数内容都是围绕非物质文化遗产的政策法规、非遗保护的工作进展、非遗名录、传承人信息等,很少有与传统染织绣品相关的内容。西南地区的博物馆如云南省博物馆、贵州省博物馆官网都有馆藏传统染织绣品的介绍,但是每一件藏品的信息不够全面,只有正面图没有背面及细节图等,这在一定程度上限制了受众和学者对染织绣品的学习和研究。由此笔者建议申请并注册域名www.TextileICH.com(“Textile”指纺织类制品,“ICH”为Intangible Cultural Heritage非物质文化遗产)。

具体的操作是按照前期销售管理中记录的染织绣品信息的项目,将西南地区已有的博物馆、展览馆中的染织绣品的信息完善,整理收归国有的各类染织绣品的信息记录,然后将这三大渠道获取的信息按照地区、所属非遗名录、品类进行归类,确认检查之后全部录入上述域名的网站中。网站的板块构成以西南地区各省、自治区的非物质文化遗产为一级页面,在每一项非物质文化遗产名录下是不同类型染织绣品的信息集。每一项非物质文化遗产名录的具体介绍可以与各地的非遗网站链接,或者在新网站进行重新编辑和完善,从而使用户可以根据非遗名录来认识每一件染织绣品。同时,为了确保实现全面的清查和搜集,各省、自治区的文化部门也需要深入到各个乡镇、村寨,搜寻未被记录的传统染织绣品。最终实现的是资源库中每一项国家级非物质文化遗产名录下都有相对应的不同时期的染织绣品,而且每一件染织绣品的信息记录清晰、准确,做到一品一档案[10]。

该虚拟资源库建成之后,应该实现资源共享,任何用户只要注册就可以进入资源库了解各项非遗名录的介绍,详细学习和认识每一件染织绣品,从而也能够实现非物质文化遗产保护和传承的目的。

4 结 论

染织绣类非物质文化遗产的传承、保护和研究是一项长久而艰巨的工作,这项工作要顺利进行除了国家政策和法规、人才和资金支持以外,更重要的物质基础就是各类染织绣品,唯有这些染织绣品的存在,国家的这项工作才能够有效地开展。西南地区当前的传统染织绣品市场较为混乱,缺少有效的组织和监管,针对存在的问题提出制定染织绣品的品质标准、建立销售管理体系、建设实物资源库和虚拟资源库的策略,以规范监管这些重要的民族资源。当这些策略在西南地区能够有效执行的情况下,可以将其应用到其他地区。诚然,这是一项需要时间、人力、物力和财力的工程,只有文化机构所属部门间相互协作,不同类型销售商的配合,各地区民众的支持,才能够对传统染织绣品进行有效的管理和保护,国内外的研究学者、普通民众,以及子孙后代才有机会深入地认识中国传统的手工技艺和服饰文化。

[1]安妮,张瑞萍.基于服装产业链的西南地区纺织类非遗传承[J].丝绸,2016,53(2):79-85. AN Ni,ZHANG Ruiping. Inheritance of textile intangible cultural heritage in southwest areas based on apparel industrial chain[J]. Journal of Silk,2016,53(2):79-85.

[2]何圣伦,金科.苗族刺绣中龙纹图案的生态文化意义解读[J].装饰,2015(7):92-95. HE Shenglun,JIN Ke. Interpretation on the ecological and cultural significance of Miao people’s dragon pattern[J]. ZHUANGSHI,2015(7):92-95.

[3]张义妮.云南白族扎染艺术研究[D].昆明:昆明理工大学,2016:19-22. ZHANG Yini. Research on Bai Tie-dyeing Art in Yunnan Province[D]. Kunming:Kunming University of Science and Technology,2016:19-22.

[4]李明,郑姣,耿兆辉.羌族云云鞋艺术类型分析[J].装饰,2016(4):112-114. LI Ming,ZHENG Jiao,GENG Zhaohui. Analysis on the art style of ethnic Qiang Yunyun shoes[J]. ZHUANGSHI,2016(4):112-114.

[5]李奇菊,郑慧,安妮.非物质文化遗产夏布织造技艺的数字化保护与传承研究[J].辽宁丝绸,2015(4):10-12. LI Qiju,ZHENG Hui,AN Ni. Digital protection and inheritance of intangible cultural heritage of linen weaving skills[J]. Liaoning Tussah Silk,2015(4):10-12.

[6]安妮,陈雁,毋岚萍,等.论纺织类非物质文化遗产的资源整合[J].丝绸,2015,52(10):56-62. AN Ni,CHEN Yan,WU Lanping,et al. On resource integration of textile intangible cultural heritage[J]. Journal of Silk,2015,52(10):56-62.

[7]张超.渐渐消失的匠人行当[M].北京:北京工业大学出版社,2016:4-6,25-27,60-62. ZHANG Chao. Gradually Disappeared Artisan Business[M]. Beijing:Beijing University of Technology Press,2016:4-6,25-27,60-62.

[8]杨晓辉.贵州少数民族民间蜡染与刺绣[J].美术学,2014(6):122-125. YANG Xiaohui. Minority folk wax dyeing and embroidery in Guizhou[J]. Art,2014(6):122-125.

[9]赵敏.亟待开垦的艺术品类:老绣品[J].艺术市场,2007(3):102-103. ZHAO Min. To be cultivated art category:old embroidery[J]. Art Market,2007(3):102-103.

[10]施虹.从艺术管理看艺术品市场规范[J].新美术,2009(3):100-101. SHI Hong. Artwork market standardization from the view of art management[J].New Arts,2009(3):100-101.

Marketstandardizationstrategyoftraditionaldyed,wovenandembroideredfabricsinSouthwestChina

AN Ni1,2,ZHANG Ruiping3,CHEN Yan1,LI Qiju2

(1.College of Textile and Clothing Engineering,Soochow University,Suzhou 215021,China; 2.College of Textile & Garment, Southwest University,Chongqing 400715,China; 3.Art College,Xi’an International University,Xi’an 710077,China)

Traditional dyed,woven,embroidered fabrics are one of the important cultural properties of China,and also are the material carrier of protection and inheritance of intangible cultural heritage. This paper lists the characteristics of traditional dyed,woven and embroidered fabrics based on field research and interview in minority villages in Yunnan and Guizhou,including exquisite workmanship,long history,scarceness,rich regional culture connotation and high artistic value. In Southwest China,there are various marketing channels of traditional dyed,woven and embroidered fabrics,purchasers are driven by different interests,and the market supervision is not sound. Thus,a series of strategies are proposed for standardizing the management over the market of traditional dyed,woven and embroidered fabrics to accumulate resources for the study on China’s intangible cultural heritage and the transmission of national culture,including establishment of an evaluation organization and a marketing management system,and construction of a physical resource pool and a virtual resource pool of traditional dyed,woven and embroidered fabrics.

Southwest China; traditional dyed,woven and embroidered fabrics; evaluation organization; marketing management; resource pool

10.3969/j.issn.1001-7003.2017.08.008

2016-10-17;

:2017-06-16

中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(XDJK2015C013,XDJK2014A011);教育部人文社会科学研究规划基金项目(15YJAZH034)

TSF768.1;G124

:A

:1001-7003(2017)08-0044-07 < class="emphasis_bold">引用页码

页码:081108