“结”的起源与功能分化探析

陶 园,王其才,王 婧,于伟东

(1.山东理工大学 鲁泰纺织服装学院,山东 淄博 255000;2.东华大学 纺织学院,上海 201620)

历史与文化

“结”的起源与功能分化探析

陶 园1,王其才1,王 婧1,于伟东2

(1.山东理工大学 鲁泰纺织服装学院,山东 淄博 255000;2.东华大学 纺织学院,上海 201620)

“结”依托柔性条状物而存在,是纺织材料工具起源的重要部分,但学术界对其却研究甚少。依据石器时代硬器物携带的“结”痕迹,基于原始人类低下的生产力与物质的第一需求,分析研究了“结”的起源契机与功能分化次序。论证了“结”的实用性是其最先具备的功能,伴随着捆绑、携带需求应运而生;在实用的基础上,随着人类意识的需求与发展,逐渐分化出标识功能,主要以结绳记事为代表;而为人们所熟知的装饰性功能,则是在先实用、再标识的基础上,最晚出现的。研究表明,“结”起源同发展顺序与纺织材料的起源顺序一脉相承,都是先工具后标识,最后为装饰。

“结”;功能;工具;标识;结绳记事;装饰

“结”是柔性条状物通过自身的弯曲形成回路,然后进行穿套、压扣而最终呈现的一种单根或多根柔性条状物的自锁状态,是线绳相互连接或自我固定的常见形式。“结”以柔性条状物为载体,是纺织材料作为软物质或者“软器”的一种典型表现方式。“结”是纺织材料起源发展过程中必然存在的一部分,是纺织材料作为工具使用的源头之一。探究“结”的发展历程对研究纺织材料的起源与发展有着重要的代表意义及参考价值,甚至在一定程度上是纺织材料发展历程的浓缩。

就结构种类而言,“结”可归纳为工具结、符号结及装饰结[1],这就决定了“结”的三个主要功能:作为工具的实用性功能,作为记事符号的标识性功能,作为饰物的装饰性功能,它们之间的分化关系与演变过程正是本文所要探讨的。

1 实用性功能——与生俱来的特性

纺织材料起源于工具[2],“结”便是实现纺织材料工具用途的方式与结果之一。所以,“结”是基于实用的需要,起源于工具。在远古时代,物质或者可以更确切的说食物是人类的第一需求,人类的一切行为都首先是为了果腹。“结”必然也必须是为人类更快、更多地获取食物,作为一种可以让人类更易实现连接与携带的工具而出现,所以,其实用功能是与生俱来的。

1.1 起源契机

1.1.1 基于绑扎的实用性需求

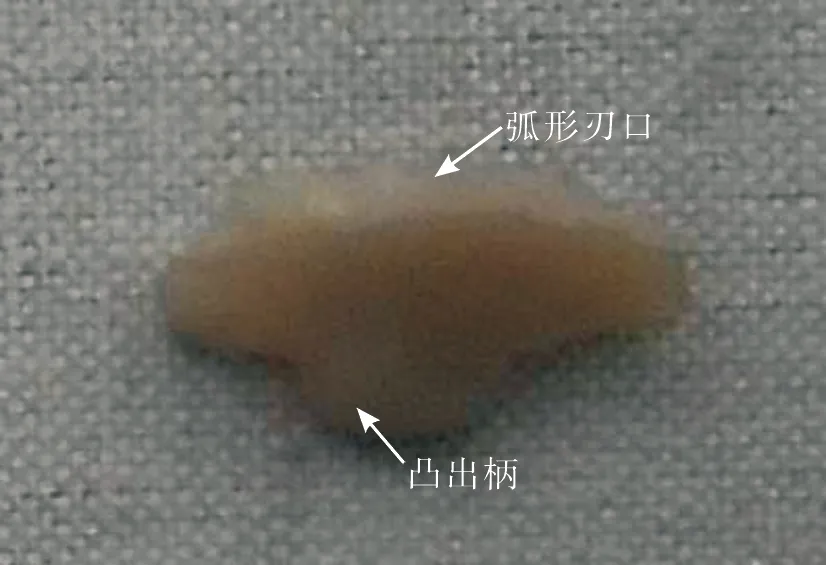

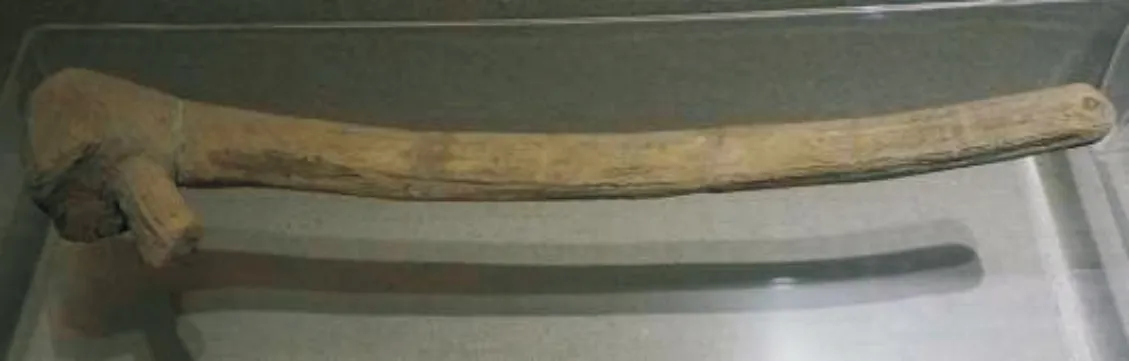

石器时代出土的很多硬质工具都有明显的凸出柄状位置,暗示其实质均是复合工具。只是负责捆绑连接的软物质(纺织材料)早已碳化消失,只能依据其在出土硬器上留下的些许痕迹来窥探一二。如在距今29 000~28 000年的峙峪文化曾出土一件斧形小石片,一边修理成弧形刃口,相对一边则是凸出柄状[5],见图1。距今7 000年左右的浙江余姚河姆渡第四文化层遗址曾出土带有藤条的骨耜,见图2。距今约8 000年的浙江跨湖桥遗址更是出土了需要绑扎硬器才能使用的环形手柄与锛柄,见图3、图4。这些实物的出土无一不暗示着纺织材料作为绑扎工具的存在,软物质绑扎并固定以“结”,才能实现硬器与柄的连接,从而成为复合工具。

图1 斧形石片(山西峙峪遗址,距今约3万年)Fig.1 Axe-shaped stone knife (unearthed from Shiyu site in Shanxi province,dated back to 30,000 years ago)

图2 带有残余藤条的骨耜(浙江余姚河姆渡出土)Fig.2 Bone spade with rattan remains (unearthed from Hemudu,Yuyao,Zhejiang province)

图3 环形抓手木柄(浙江跨湖桥遗址,距今8 000年)Fig.3 Wooden handle with annular head (unearthed from Kuahuqiao site in Zhejiang province, dated back to 8,000 years ago)

图4 锛柄(浙江跨湖桥遗址,距今约8 000年)Fig.4 Adz handle (unearthed from Kuahuqiao site in Zhejiang province,dated back to 8,000 years ago)

1.1.2 基于狩猎的实用性需求

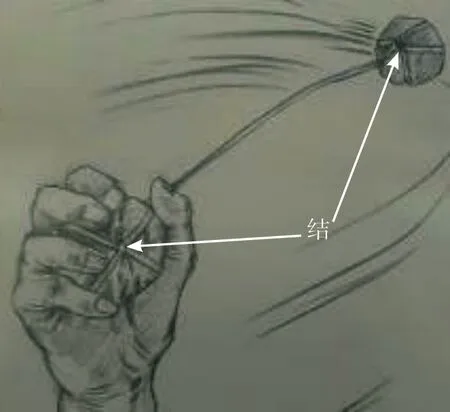

“结”在原始人类的狩猎工具中,曾起到决定性作用的莫过于用于投石索与渔网。距今10万年的许家窑遗址曾出土数以千计的石球[6],最大的质量达1.5 kg以上,直径超过100 mm,见图5。与石球同时出土的还有大量的野马、披毛犀和羚羊化石。这些石球是做狩猎之用,与绳索连为一体通过抛掷击中猎物,如图6所示。“结”是绳索固定石球的必然方式。

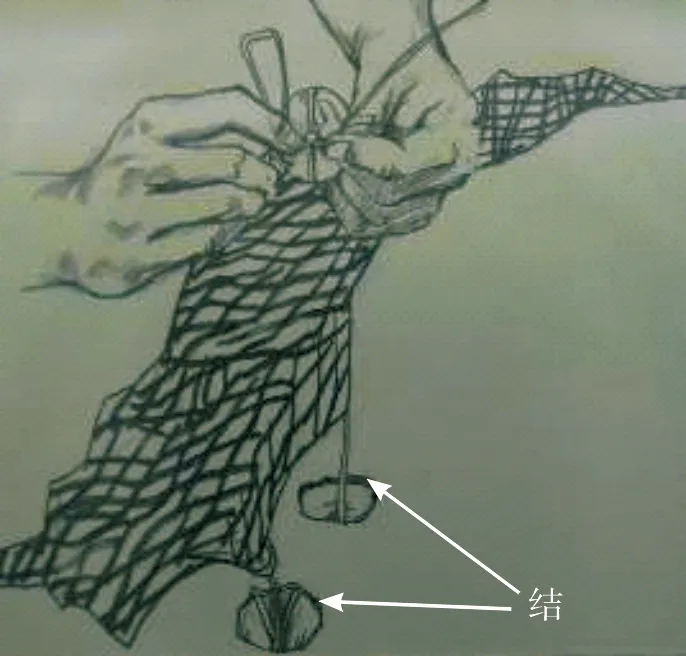

而对于结网捕鱼,也不乏各种硬器物的痕迹证明。山西峙峪文化遗址曾出土距今3万年的渔网坠(穿结于网上有助网下沉的石器)[7],如图7、图8所示;陕西半坡遗址出土的石网坠更是多达数百个。郭璞所注《山海经·大荒经》中描述“古者,庖羲氏之王天下也……作结绳而为网罟(gǔ),以佃以渔,盖取诸离”[8],便是对人类结网捕鱼的记载。

图5 石球(山西许家窑遗址,距今10万年)Fig.5 Stone balls (unearthed from Xujiayao site in Shanxi province,and dated back to100,000 years ago)

图6 石球使用示意Fig.6 Utilization graph of stone balls

图7 石墨网坠(山西峙峪遗址,距今3万年)Fig.7 Graphite net sinkers (unearthed from Shiyu site in Shanxi province,dated back to 30,000 years ago)

图8 网坠使用示意Fig.8 Utilization graph of net sinkers

1.1.3 基于携带的实用性需求

人类的活动离不开携带,携带工具、携带猎物、携带果实,相比于石器、骨器等硬质工具,这显然借助于软物质的编、缠、绕更易实现,这些无一不伴随着“结”的存在。

1.2 功能实现的本质

纺织材料作为软物质的柔韧特性为“结”的实用性提供了必要前提。这种材料易弯曲却不易折断,能够满足各个方向的相互穿插、束缚,因此才具有了捆扎、绑定的功能。就材料本身来说,纤维状软物质的广泛存在性、易获取性、易加工性也是带来和扩大“结”实用性功能的必要因素。在远古时代,人类极其缺少工具,甚至根本没有工具,所以那些易于获取、易于使用、易于加工制作的材料必然会最先最多地为人类所获取和使用。例如,柔韧的植物枝条,能够用来捆绑以方便携带,同时徒手就可扯下,所以人类对这一类软物质的利用一定是非常早的,应该不晚于对石器的利用。

2 标识性功能——文字的先导

据考证,结绳记事先于绘画和文字出现,在人类软物质维系结构利用史上具有划时代的意义[9]。结绳记事的出现,使得人与人之间交流、传承的方式由最初的口口相授、口耳相传转变为记录和解读传达,很明显,结绳记事很大程度上具有了“文字”的功能,同时也是“结”标识性功能的最典型体现。

2.1 起源契机

2.1.1 现存实例的启示

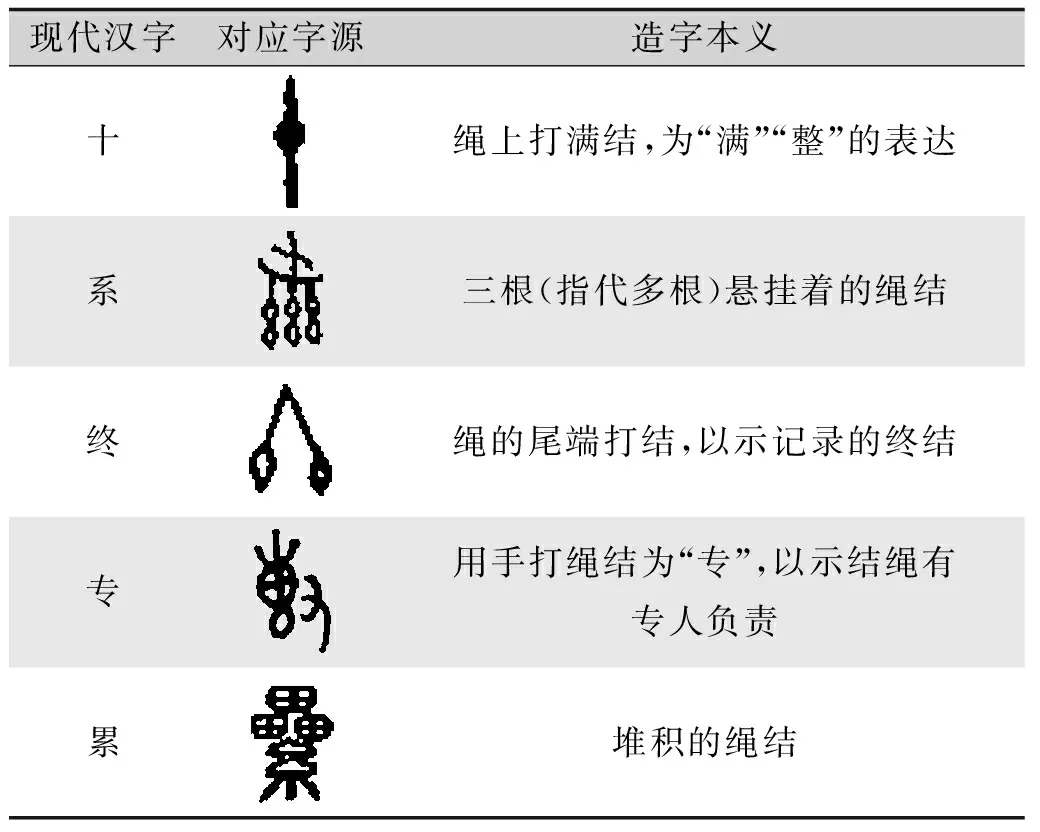

作为记事之用的“结”,其载体是纺织材料,这是一种易碳化消失的有机高分子物质,自然条件下一般仅能留存几百年,几乎很少有保存成千上万年的实物。因此,远古结绳记事的实物是基本寻觅不到的,也无从考证,但从一些古籍的记载亦或是某些原始风貌保留较多的边远部落的风俗中,可以探究到结绳记事切实存在过的痕迹。例如,甲骨文字中就有很多与结绳记事有着不解的渊源,见表1。

古籍中也不乏与结绳记事相关的记载:《易·系辞下》“上古结绳而治,后世圣人易之以书契”,其大意为“上古时代用结绳来治理天下,后世的圣人将结绳改为契刻文字”;晋葛洪《抱朴子·钧世》“若舟车之代步涉,文墨之改结绳,诸后作而善于前事”,其大意为“就像用船和车代替徒步,用文字笔墨代替结绳记事,这些后来的做法都要优于上古之时”。

表1 部分结绳记事相关甲骨文字Tab.1 Some oracle-bone characters related to keeping records by tying knots

觿,作用端为尖状,一般被认为是解绳结的工具,为间接证明结绳记事存在的考古实物。出土于江苏省张陵山5号墓(崧泽文化向良渚文化过渡时期,距今约5 000年)的角觿,带有镂空纹饰,显然是可以佩带的,并具有装饰功能,见图9。觿之所以由工具转变为人们随身佩带的装饰物,其根本原因就在于能够随时随地解开作为记事之用的绳结。值得一提的是,“解”,这一“结”的逆过程同样也具备记录的功能。例如,最简单常用的天数、日期的记录,每过一天打一个绳结可以记录从某时间点开始过去了多少天,相反,如果拿一条有着一定数量绳结的绳子,每过一天解开一个绳结,则可以记录距离某个未来时间点还有多少天,独龙族和西藏的僜人在与朋友约定下一次会面时间的时候,用的都是这种解绳结的方法[10-11]。

图9 觿(江苏吴县张陵山5号墓,距今约5000年)Fig.9 Xi (unknoter) (unearthed from No.5 tomb in Zhanglingshan in Jiangsu province,dated back to about 5,000 years ago)

2.1.2 标识功能的产生

随着人类生产力的不断进步,原始人类在外出觅食时会携带越来越多的工具,携带方式不外乎两种:打孔系挂和直接用绳子绑扎。基于人类智慧的选择,这两种基本携带方式的前提应该均为有一根较为粗壮的绳索先系在携带者的腰间,然后每件工具都是单独用短小的绳子系挂或绑扎在大绳上,因为这是最利于单件工具取用和有效防止工具丢失的方式,远古的人们经过长期的劳作经验积累,最常用的必然是这种携带方式。

绳结的标识功能就是基于上述携带方式而逐渐出现的。因为所携带的每一件工具都各自对应着一个绳结,拥有的工具多,相应的绳结就多,久之,绳结就很可能成为拥有工具的标识。另外,在携带的过程中,当某件工具被取下使用或不慎丢失后,绳索上就会出现一个空的绳结,这同样是一种标识、记录功能的体现,提示携带者少了一件工具。

所以,从绳结的标识之用到成为记事工具,在本质上绳结所发挥的作用是一脉相承的,是一种一定范围内的约定或者仅是对记事者本身记忆的一种提示[12]。

2.2 功能实现的本质

前文提到,至今有些地区和民族仍在使用绳结来作为记录工具,同时,结绳记事在很多古老的国家和地区都能寻得蛛丝马迹。绳结被如此普遍的用作记录工具,这与其载体——纺织材料的特性与本质是密不可分的。

2.2.1 原材料易获得

柔韧的条状物均可形成结,这包括线、绳等人为加工过比较高级的纺织材料,也包括直接取之于天然的各种植物枝条及动物的肠。尤其是后者——直接取之于天然的一类柔韧物质,植物枝条随处可徒手扯下,动物的肠是人类吃剩的“副产品”,都是非常容易获得的,这在原始而又工具匮乏的时代,是第一先决条件。

2.2.2 徒手完成,状态稳定

将柔韧的条状物打结是简单而易行的,不需耗费过多的气力与时间,也无需借助其他工具,可迅速徒手完成,并且完成后形成的是一种非常稳定的自锁状态,携带亦或是存放均不会使其松散,从而不会对最初的记录本意造成误解。相比之下,若要打磨一个石块亦或是刮削一个木棒用于记录,不仅需要专门的工具,单就耗费的时间和气力就要远远超过打绳结。

2.2.3 记事灵活,信息量大

结绳记事虽是一种古老而原始的记事方式,但它能够记录和表达的信息量却是巨大的,这就要求记事载体,即绳结要能够富于变化且易于区分,才能够实现灵活记事,且记录大量信息不产生歧义和误解。这对于以柔性的纺织材料为载体的绳结来说可以从以下三个方面实现。

一是,“结”的不同表达不同的意义,可以是体积大小的区别,可以是打结方式复杂与简单的区别。比如记录重要的事情,就打大的绳结,记录一些琐碎小事,就打小的绳结,东汉郑玄所注的《周易》就曾切实提到过这种记事原则。

二是,“绳”的不同表达不同的意义,可以是粗细之分亦或是长短之别,可以是粗略搓捻与精心加工的区别,甚至可以是自然原色与浸染不同颜色的区别等。这一点可以从《搜神记》中寻得一些佐证,“神农以赭鞭(绳子)鞭(通假字,同‘编’)百草,尽知其平毒寒温之性”,说的就是神农氏用红色的绳子来编排百草,然后人们得以知晓了各种草平毒寒温的特性[13]。

三是,绳结的不同组合方式表达不同的意义,这一点不禁让人联想到算盘,同样的圆珠在不同的位置代表着不同的含义,不同的排列组合可以实现成千上万的运算与数字表达,这种特征绳结也同样具备,从结绳用以计数到算盘的出现,这之间是否存在着渊源,很值得考证。无独有偶,古秘鲁的印卡人就是用绳结来计数和运算的,并且这种方式一直沿用到了文明时代,具体计数方式是以单绳结代表十,双绳结代表一百,双重绳结代表二百,离主绳最远的记为个位,然后依次是十位、百位、千位……,其运算能力可以达到百万以上[14]。

2.2.4 方便携带与存放

作为一种被广泛使用的记录方式,携带与存放的简单方便也是其记录功能得以实现的原因之一。就像轻便、柔韧的纸张最终代替了笨重的竹简,质轻、柔性的纺织材料所打的绳结相较于笨重而尖锐的石块、陶瓷、金属,其优势显而易见。外出之时携带绳索,可以很容易将其系、挂、绑在身上,可以用来记事,也可以在需要的时候用来捆绑物品或急救,一举多得,且不会对携带者形成割伤、刺伤等。

记录了大量的信息,就必然会涉及到信息载体——绳结的存放问题,这一柔性材料或直接堆积,或悬挂,或捆扎成束均方便易行,并且在节省空间的同时不会对其存在形式造成破坏,即不会影响所记内容的表达。如表1中提到的“累”字,其最初就是用来表示记事绳结的堆积存放。

3 装饰性功能——审美的需要

曾经像文字一样为人类记录所用的绳结,至今仍广泛存在于人们的生活中,但其发挥的是装饰功能,而非记载功能。最为常见的装饰结,如蝴蝶结,仍是其作为简单而经典的捆扎工具之样式;再如中国结,虽为复合结构体,看似复杂,实为单轴穿插编物,具有结所特有的回路与自锁特征,这在本质上仍是作为捆绑工具的基本要点。

3.1 起源契机

一件物品能被人们用来作为装饰,一般会具备两点特征,一是具有美好的装饰寓意,如佩玉寓意平安;二是样式纷繁,能够满足人们多样的装饰美的需求。“结”作为饰物,其装饰性功能是基于实用和标识两个功能而出现的。

“结”的美好寓意或者说象征性意义是从其实用性功能演变而来的。在生产力低下,生产工具匮乏的远古时代,工具就是财富,拥有工具就是拥有智慧和能力,拥有身份和地位。为了彰显这种财富和能力,最直接的方式就是将这些硬器物直接携带、佩挂在身上,但显然这是笨重而又危险的方式。基于前述分析,工具的携带是依靠绳结来实现的,甚至一件工具就对应着一个绳结,那么,如果用绳结来代替工具佩带于身,用以作为拥有众多工具的象征,则是安全而又方便的方式。在中国,有许多少数民族用留存猛兽的头、松鼠尾巴、孔雀羽毛的方式,来彰显自己的狩猎业绩,这与“结”从系挂工具到象征工具的功能转变是不谋而合的。

“结”最终作为饰物,要满足人们多种多样的装饰美的需求,这就要求“结”要具备样式纷繁且美观的特点,而这一特点则是基于其记录功能的需求才得以发展成熟的。作为标识功能的“结”,从记录简单的个数到记录复杂的大事要事,为了保证记录的完备与专一,就必须编制多种多样的结,来表达不同的含义,既要能分门别类,又要能各个区分。在将结绳记事沿用到文明时代的古秘鲁,就编制出了长达数十米纷繁多彩的绳结用以记录[15]。因此,结绳记事促进了“结”的多样性发展,使得“结”在具备美好寓意之后更快更直接地成为饰物并沿用至今。

3.2 功能实现的本质

“结”的装饰性功能的实现,从本质上分析,基于两个方面:

一是,基于纺织材料作为软物质的本质特征。纺织材料的柔韧特质能够满足各种复杂的编、缠、绕等操作要求,以制成纷繁、庞大的装饰性结。另外,细长状纺织材料,如绳可以根据实际的需要,制作足够的长度,供人们进行复杂的编结活动。

二是,基于纺织材料作为柔性材料所具有的加工多样性,这种加工多样性来源于结的编和解都简单易行,并无纵横经纬之别,是“结”具有超强装饰性的必要条件。以中国结为例,它能够以不同的样式寓意不同的美好祝愿,或吉祥、或团圆、或平安,都可以用各自不同的样式对其寓意予以表达,是中国劳动人民的智慧结晶和中国传统文化的象征。

4 结 论

本文论述了“结”在起源发展过程中所出现的三个基本功能,实用性功能、标识性功能、装饰性功能,分析了这三个功能的起源契机与出现本因。“结”的这一从起源到成熟的演变历程与纺织材料甚至大多数软物质的演变历程是一脉相承的。

“结”的本质是工具,起源于应用。“结”的功能分化包括实用性、标识性和装饰性,其起源顺序为:实用性功能最早出现,然后是标识性功能,而最为人们所熟知的装饰性功能,却是出现最迟的。因此,对于早期的装饰、审美及艺术,在很大程度上其实是当时人们对于实用工具进行加工与利用的一种技艺和能力的体现,这符合低生产力水平下事物的发展规律。同时,本文也验证了“结”在起源发展顺序上与纺织材料的一致性,即先工具后标识,最后为服装、装饰。

[1]于伟东,郭乙姝,周胜.论“结”的工具起源说[J].丝绸,2016,53(8):79-86. YU Weidong,GUO Yishu,ZHOU Sheng. On the origin of “knot” as a tool[J]. Journal of Silk,2016,53(8):79-86.

[2]陶园,于伟东.纺织材料应用起源探析[J].丝绸,2015,52(4):64-70. TAO Yuan,YU Weidong. Exploration and analysis on application origins of textile materials[J]. Journal of Silk,2015,52(4):64-70.

[3]J E利普斯.事物的起源[M].汪宁生,译.贵阳:贵州教育出版社,2010:198. LIPS J E. The Origin of Things[M]. Translated by WANG Ningsheng. Guiyang:Guizhou Education Press,2010:198.

[4]陶园.基于痕迹考古法的纺织材料起源研究[D].上海:东华大学,2015. TAO Yuan. Study on the Origin of Textile Materials Based on the Method of Trace-Archaeology[D]. Shanghai:Donghua University,2015.

[5]贾兰坡,杜耀西,李作智.中国史前的人类与文化[M].台北:幼狮文化事业公司,1995:84. JIA Lanpo,DU Yaoxi,LI Zuozhi. Prehistoric Human and Culture of China[M]. Taipei:Youshi Culture Company,1995:84.

[6]贾兰坡,卫奇,李超荣.许家窑旧石器时代文化遗址1976年发掘报告[J].古脊椎动物与古人类,1979,17(4):277-293,347-350. JIA Lanpo,WEI Qi,LI Chaorong. Report on the excavation of Hsuchiayao Man Site in 1976[J]. Vertebrata Palasiatica,1979,17(4):277-293,347-350.

[7]贾兰坡,盖培,尤玉桂.山西峙峪旧石器时代遗址发掘报告[J].考古学报,1972(1):39-58. JIA Lanpo,GAI Pei,YOU Yugui. Report on the excavation of Zhiyu paleolithic site,Shanxi province[J]. Acta Archaeologica Sinica,1972(1):39-58.

[8]冯子芮.中国传统玉器中“结”饰的传承及文化意义[D].北京:中国地质大学,2014. FENG Zirui. Chinese Tradition Jade Article in Knot Culture Art of Inheritance and Significance[D]. Beijing:China University of Geosciences,2014.

[9]金红莲.一寸同心缕百年长命花:漫谈中国的“结”文化[J].艺术教育,2007(10):15,32. JIN Honglian. Mini true knot as lifelong flower:causerie on the Chinese “knot” culture[J]. Art Education,2007(10):15,32.

[10]汪宁生.从原始记事到文字发明[J].考古学报,1981(1):1-44,147-148. WANG Ningsheng. From primitive record-keeping to the invention of writing[J]. Acta Archaeologica Sinica,1981(1):1-44,147-148.

[11]杨玉彬.玉觿与玉冲牙(上)[J].收藏界,2009(6):32-35. YANG Yubin. Jade Xi and jade Chongya (part one)[J]. Collection World,2009(6):32-35.

[12]何九盈,胡双宝,张猛.中国汉字文化大观[M].北京:北京大学出版社,1995:6. HE Jiuying,HU Shuangbao,ZHANG Meng. Chinese Characters Culture[M]. Beijing:Peking University Press,1995:6.

[13]刘正英.我国上古结绳记事探究[J].寻根,2000(5):4-12. LIU Zhengying. Research on knotting for keep records in ancient China[J]. Root Exploration,2000(5):4-12.

[14]林耀华.原始社会史[M].北京:中华书局,1984:438. LIN Yaohua. The History of Primitive Society[M]. Beijing:Zhonghua Book,1984:438.

[15]袁燕.浅谈“中国结”应用装饰及象征意义[J].郑州纺织工学院学报,2001,12(S1):47-49. YUAN Yan. A discussion of decorative application and symbolic meaning of Chinese knot[J]. Journal of Zhengzhou Textile Institute,2001,12(S1):47-49.

Discussionandanalysisoftheoriginandfunctionaldifferentiationof“knot”

TAO Yuan1,WANG Qicai1,WANG Jing1,YU Weidong2

(1.Lutai School of Textile and Apparel,Shandong University of Technology,Zibo 255000,China; 2.College of Textiles, Donghua University,Shanghai 201620,China)

Knots exist in reliance upon soft strips,and are of great importance to the emergence of textile materials and tools. But there are few researches on knots in the academic circle. In this paper,analysis was made on the origin and functional differentiation sequence of “knot” according to the trace of knots on hard tools or stone tools in the anthropolithic age,and the low productivity of primitive man and their primary demand for materials. It has been demonstrated that the practicability of “knot” is its most original attribute,which arose to address the needs of binding and carrying; on this basis,the function of marking gradually emerged with the need and development of consciousness of human beings,represented by keeping records by tying knots; the decorative function of know that is most familiar to us emerged latest,following the practicability and marking functions. The research shows that the origin and development sequence of “knot” are consistent with that of textile materials,as tool first,then for marking,and for decoration.

“knot”; function; tools; marking; keeping records by tying knots; decoration

10.3969/j.issn.1001-7003.2017.08.014

2016-12-08;

:2017-06-24

山东理工大学博士科研启动经费资助项目(4041-416048)

TS935.53;K876.9

:B

:1001-7003(2017)08-0084-06 < class="emphasis_bold">引用页码

页码:081302