一器成名只为茗中国茶叶博物馆藏精品壶具赏析(上)

□ 乐素娜

一器成名只为茗中国茶叶博物馆藏精品壶具赏析(上)

□ 乐素娜

壶是以陶瓷、金属、紫砂或其他材质制成的一种有把有嘴的器皿,通常用来盛茶、酒、水等液体。

最初的壶一般都用于盛酒、装水,如流行于商周时期的青铜酒壶,再如唐宋时期用于盛水的汤瓶等等。到了明洪武二十四年(1391年),明太祖朱元璋下诏废贡团茶,改贡叶茶(散茶),碾末而饮的唐煮宋点饮法,变成了以沸水冲泡叶茶的散茶清饮法,品饮艺术发生了划时代的变化,茶壶开始盛行。故明代开始有了真正意义上用于泡茶的茶壶。

壶使用的年代较长,式样不同,材质各异。按式样分大致有圆形、方形、扁圆形、八角形、弧形等;按材质分则有陶瓷、金属、紫砂、竹木、漆器、纸质等;若按壶提手部分的位置不同又可分为提梁壶和执壶。提梁壶是以壶的肩部安提梁而得名,执壶则是在壶的肩腹部置一柄。

下面笔者将分提梁壶和执壶两个篇章,赏析中国茶叶博物馆馆藏部分精品壶具,以资共享。

执壶篇东晋 黑釉鸡首壶(图1)

壶盘口,短颈,溜肩,鼓腹。肩部一侧饰鸡头形流,流内有孔与壶身相通,流嘴呈筒状,鸡冠高耸,双目圆睁。与鸡首相对的一侧饰一弯形曲柄,上下分别与口沿、肩部相接,便于握持。肩部另外两侧各饰一桥形系,可穿绳提携。壶施黑釉,釉面色黑如漆,外壁施釉不到底,近足处露出褐色的胎体。

此器制作端正,风格古朴,各部位比例协调,尤其是以鸡首装饰壶体,给人一种视觉上的美感。

在茶的最初利用阶段,没有专门的茶具,大都是和其他食器共用,经历了一段从日常饮用器具向饮茶专用器具发展过渡的时期,属于兼用阶段。此壶便属于一器多用的水器。

唐 越窑青釉横把壶(图2)

壶高10.7、口径4.1、底径6.2厘米,整体器形工致端庄,釉色青黄,釉层较薄,光素无纹。

壶为小口,壶口之上还配上小圆盖,圆形腹,小圈足。壶肩一侧有一方形銎。汉代许慎《说文解字》曰:“銎,斤斧穿也。”清代文字训诂学家、经学家段玉裁对“銎”字加注释:“谓斤斧之孔所以受柄者。”即“銎”为斧头上装柄的孔,后泛指器上的孔,这里即为壶的横把。与銎呈90度角的一侧则为六方形壶流。

此越窑青釉横把壶系唐代的煮水器。

唐代是中国古代制瓷业繁荣发展的时期,以浙江越窑烧造的青瓷和河北邢窑烧造的白瓷为主流,形成了“南青北白”的局面。其中,尤以越窑青瓷更为世人所推崇。至晚唐,越窑进入繁荣期,窑场增多,产品的数量和质量都有明显提高,当时的越窑瓷器不仅行销国内,还远销海外。

唐 越窑青釉水注(图3)

此件水注为越窑烧造,高25.0、口径10.0、底径13.0厘米,器身丰满,流较短,敦朴厚重,为典型的唐代器型。

水注外撇口,粗短颈,溜肩,圆鼓腹,平底。肩两侧有双环形系,肩颈相交处一侧有一扁平执柄,与之对应的另一侧有六角短流。器外施青釉,釉色稍泛黄,近底处无釉。

唐代煮茶的主要茶器为风炉和茶釜,水注作为辅助茶器系装水之用。到了晚唐五代时期,随着点茶法的出现,水注才成为重要的茶器大行其道。

五代 越窑青釉葫芦形壶(图4)

壶高18.0、口径6.0、底径6.2厘米,灰白胎,釉薄而莹润。造型呈葫芦形,壶盖设计成瓜蒂形,壶腹一侧有长流,另一侧有扁条状柄把。

葫芦形器具源于中原文化,是对自然物的模仿。此件越窑青釉葫芦形壶上小下阔,既给人以稳定感又显得生动活泼,流与执弯曲有度,呼应着主体的线条变化,显得自然和谐。

图1 东晋 黑釉鸡首壶

图2 唐 越窑青釉横把壶

图3 唐 越窑青釉水注

图4 五代 越窑青釉葫芦形壶

图5 宋 龙泉窑青釉瓜形壶

图6 宋 龙泉窑青釉暗刻花执壶

到了晚唐五代时期,饮茶方式由煮茶法渐渐过渡到点茶法,因此,初唐、中唐时期的短流水注渐渐演变成长流的执壶。到了宋代,点茶、斗茶成为主流饮茶方式后,执壶(汤提点)才成为重要的茶具。

宋 龙泉窑青釉瓜形壶(图5)

此件青釉执壶高8.0、口径5.9、底径6.0厘米,为龙泉窑烧造。壶为灰白胎,釉色肥腴丰润,有开片现象。壶造型独特如瓜形,小短流,小环把。壶流及壶把与壶体的整体造型协调统一,幽静的釉面开片更增加了器物的沉稳清雅。

龙泉窑位于浙江省龙泉县,是南方重要的窑场,主烧青釉瓷器。北宋时期龙泉窑受越窑影响,到南宋时期基本确定自己的风格,创烧出薄胎厚釉、如脂似玉的精品瓷器。

宋 龙泉窑青釉暗刻花执壶(图6)

壶高24.3、口径12.0、底径8.5厘米,胎灰白,通体施淡青色釉。大侈口,细长颈,弧肩,长圆形腹至胫部渐收,近足处外撇,圈足。壶口与壶肩之间有扁条形执柄,与之相对应的一侧长流,流口稍低于壶口部。颈下方呈三层阶梯状,腹刻六组双线凸棱将壶身分为六大区块,并暗刻云气纹。

此件宋代执壶造型一改唐代的敦朴丰满形象,显得挺拔秀气,舒展端庄,配以宁静而雅致的青釉色调,是一件颇具审美价值的实用器皿。

执壶,宋代人通常称之为汤瓶,是点茶必不可少的茶具之一。南宋文学评论家罗大经在《鹤林玉露》中说:“近世瀹茶,鲜以鼎鍑,用瓶煮水。”这里所说的“瓶”就是指汤瓶(执壶)。

宋 青白釉狮钮瓜棱壶(图7)

此壶高32.2、口径2.1、底径8.6厘米,器身施青白釉,釉色有些磨损,并出现细微的开片。小口,直颈,瓜棱腹,矮圈足。扁条状柄及长弯流,肩部贴塑变形莲瓣作为装饰,盖沿下贴饰莲瓣,与肩部莲瓣相呼应,富有强烈的立体感。盖钮装饰小蹲狮一只,狮子作昂首状,瞪目张嘴,颈披鬣,张牙舞爪,憨态可掬。

一般认为,此壶与温碗两件一套,为宋人温酒器物。也有观点认为,此壶乃宋代点茶所用的执壶。

青白瓷是一种胎薄质坚,釉色青中泛白、白中闪青,具有天然青白玉效果的瓷器。

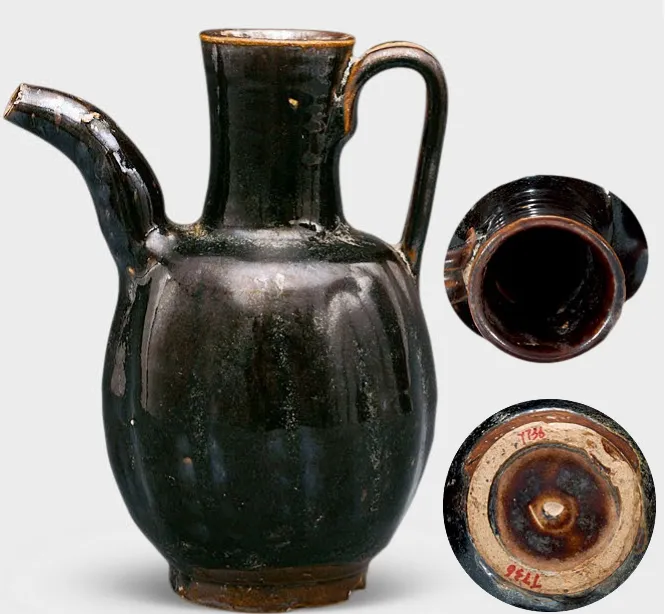

宋 黑釉执壶(图8)

壶高19.5、口径5.1、底径6.4厘米。直口,长颈,瓜棱形腹,矮圈足,扁条形柄,长弯流。全身施黑釉,釉色乌黑发亮,口沿及流口因流釉而隐约露出胎骨,与黑釉形成色差对比而愈显灵动。

在宋代点茶方式的影响下,长流执壶(汤提点)成了重要的茶具。

宋 越窑青釉执壶(图9)

此壶喇叭口,丰肩,斜弧腹,圈足底,肩部一侧装饰一长流,与其对应一侧装饰一执柄。肩两侧分别堆塑花形系,中有一圆形小孔,可系绳,便于提携行走。腹部装饰多条竖纹分成六棱,相互呼应,条理清晰。

图7 宋 青白釉狮钮瓜棱壶

图8 宋 黑釉执壶

图9 宋 越窑青釉执壶

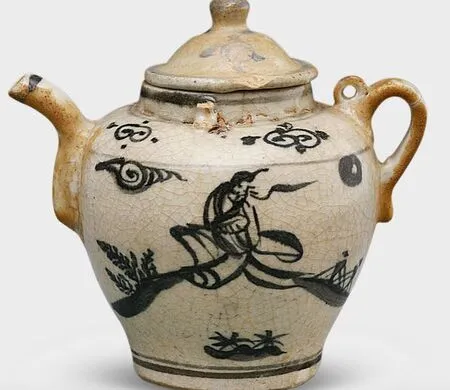

图10 明 青花高士纹茶壶

此件器物保存完好,通体青釉,釉色青翠自然,底部支钉支烧,留有多处支钉痕。

越窑青瓷以其胎质细腻、釉色晶莹青翠而著称于世。唐代著名诗人陆龟蒙有诗赞道:“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”,说的便是越窑青瓷。

明 青花高士纹茶壶(图10)

此壶高12.4、口径3.5、底径5.2厘米,为景德镇民窑佳作。

壶身胎质略疏松,青花发色较暗,但纹饰描绘十分生动。壶腹青花绘一高士坐于山水之间,神情超然,衣袂飘飘,仅寥寥数笔即构勒出高士飘逸的形象,这与官窑的严谨形成了鲜明对比。

饮茶在明代又回到了自然简朴的方式,但茶具并未因此而停滞不前,相反,这更使明代的茶具得到充分的发展,品种更加多样化,功用更加明确,制作更加精细。

明代饮茶,开始直接用瓷壶或紫砂壶泡茶叶,并逐渐成为时尚。壶的使用弥补了用盏泡茶易凉、落尘等不足。明代的茶壶基本上流与把手的下端设在壶腹的中部,结构合理,更易于倾倒茶水,并且能减少茶壶的倾斜度。

明崇祯 “用卿”款紫砂壶(图11)

壶高29.8、口径13.8、底径 13.6厘米,泥色紫褐,整体造型规整敦厚,端庄质朴,气宇轩昂,尽得隽逸之美。

壶嘴部分弯曲有致,壶盖为典型的明式如意纹图案。如意纹是按照佛具如意为原型做出的吉祥纹样,一般有心形、灵芝形、祥云形等不同造型,此壶盖上为灵芝形如意纹。盖钮则为颇具匠心的透雕镂空金钱球,既美观又实用。

壶体曲线流畅,其与壶盖、流、把手等各部位比例协调。壶身刻有“瓦瓶新汲龙泉水,纱帽笼头可自煎”的诗句,诗句大意为:用陶瓶汲取龙泉好水,头戴透气的凉帽煎水煮茶。此句与唐朝卢仝《走笔谢孟谏议寄新茶》中有“柴门反关无俗客,纱帽笼头自煎吃 ”之句,可谓异曲同工。

落款为草书:“丁丑年,用卿”。因落款的陈用卿系明代天启至崇祯年间人,故此壶的制作年代为明崇祯十年,即公元1637年。

陈用卿为明代末期的紫砂壶大家。据《阳羡名陶系》称其书刻为“落墨拙而用刀工”。另据明末清初的文学家、史学家张岱在其《陶庵梦忆》中称“宜兴罐,以供春为上,时大彬次之,陈用卿又次之”。可见此壶作者当年与时大彬齐名而稍逊一筹,不失为一代制壶大师。

清康熙 五彩描金花鸟纹茶壶(图12)

壶高11.0、口径7.6、底径7.6厘米,器形端庄,胎釉光润坚致,品相完好。

壶体呈鼓状,肩和近足部有鼓钉凸起,弯流,环形把。壶钮为一只表情呆萌的可爱小狮子,壶口饰有一圈回纹。

壶身、把、盖、流均绘制五彩描金花鸟纹饰。荷叶、水草青翠新鲜,摇曳生姿,荷花有的含苞待放,有的艳丽盛开。飞鸟、蝴蝶飞翔天空,池中水鸭则在水面上嬉戏。整体绘画风格生动活泼、色彩丰富、精致有趣,极富生活气息。

清代饮茶的风习与明代相同,茶具也没有太大的变化。就茶壶造型而言,清代时期,一般的茶壶口加大,腹丰或圆,给人以稳重之感。

清 “乾隆”款朱泥小壶(图13)

这把壶器形似梨,高4.7、口径3.5、底径3.9厘米,因经长年使用,包浆老旧自然。

泥质细密坚致,粟色,单孔三弯小流,环形把,宝珠状钮,壶体轻薄匀称,精致讨喜,外底钤“乾隆年制”四字篆书方形印章。

这把壶因器形实在非常小巧秀逸,故推测可能是作为文房用具砚滴来使用。

清中期 青玉诗文茶壶(图14)

整壶高8.5、口径6.0、底径6.5厘米,以青玉制成,玉质温润,白中泛青色。周身刻着诗文,是清代中期的作品。以玉器制作茶壶,主要用于欣赏和把玩,也说明了清代茶具材质的丰富性,显示了这件玉质茶具主人的高贵身份。

清代饮茶用具,在功能上于明代相比没有什么突破,但在釉色、纹饰、造型、材质方面精益求精,体现了清代以来人们对文化、生活艺术的追求。

清 粉彩折枝花卉纹梨式壶(图15)

壶高13.0、口径6.0、底径5.5厘米。器形规整大方,胎白,细腻,口微内敛,梨式腹,矮圈足。盖面微隆,宝珠顶钮,直管状流,圆扁状柄。

器外壁近口沿处绘粉彩锦地加开光,腹部主题部分绘折枝花卉纹,以红、黄、蓝、绿等色绘牡丹、菊花纹,画风技法娴熟,色彩优雅、鲜明亮丽、千娇百媚。

此件“梨式壶”可以说充分发挥了粉彩的特点,用白粉晕化其他彩,使一朵朵花具有层次感,冷暖远近区别。

“梨式壶”为壶式之一,一般造型为伞形盖,盖顶有宝珠纽,短颈,其下渐丰成下垂的圆腹,矮圈足、弯流、曲柄,形状似梨,故名。

清 紫金釉开光人物纹茶壶(图16)

此茶壶高12.3、口径5.9、底径6.3厘米,施紫金釉。直口,圆唇,溜肩,圆鼓腹,矮圈足。盖面微隆,圆珠顶钮,圆管状流,环形圆把。

壶盖面以及壶腹分别开光,盖面开光内饰花卉纹,壶身一扇形开光内饰庭院仕女赏花图,另一面叶形开光内两位高士则在凭栏闲话。圈足根部无釉,旋纹明显,圈足内棕眼明显。

紫金釉又称柿色釉、酱釉,是一种以铁为呈色剂的高温色釉,其釉料中含氧化铁和氧化亚铁的总量较高,达5%以上。元末明初古玩名家曹昭在《格古要论》中曰“紫定色紫,有黑定色黑如漆,土具白,其价高于白定酱釉瓷器”。所谓紫定并非紫色,其釉呈棕红色,实际上与今天芝麻酱色调相近的釉,故又名酱釉。

清 素三彩海水瑞兽纹多穆壶(图17)

此件为素三彩多穆壶,高24.4、口径4.6、底径10.3厘米。所谓素三彩是指在未上釉的素胎上,施以绿、黄、茄紫三色而烧成。始于明正德年间,清康熙时继续烧制。陶瓷界还有另外一种“素三彩瓷”的定义,是以黄、绿、紫三色为主的瓷器,其实并不限于此三色,但不用红色。其制作方法是在高温烧成的素瓷胎上用彩釉填在已刻划好的纹样内,再经低温烧成。

多穆壶呈筒状,口沿做成僧帽状,壶流设计成一个倒悬的象鼻,壶另一侧设计成三等分的兽头钮,内中空可穿绳系带,后配藤加铁丝把手,盖钮为圆形宝珠式样,中绘花瓣纹。

壶身遍绘海水瑞兽纹。瑞兽为天马,游走于海水波涛之中,神态飘逸,活灵活现,极富动感。海水击打岩石,浪花飞溅,惊涛拍岸的江崖纹更显示出天马的迅疾。

多穆壶是元代流行壶式之一,为藏、蒙少数民族盛放乳液的器皿。明清时期,由于皇室对西藏及藏传佛教的重视,许多具有西藏民族特色的器物开始进入宫廷,多穆壶便是一例。“多穆”本为藏语,原意为盛酥油的桶。最早的多穆壶是以木或其他物料制成,需用皮带或金属带箍起来,然后用金属钉固牢,后来演变成为华美精致的法器。清代大量的册封和法事需要精美的法器和摆设配合,造办处因此生产了许多这类器物,同时也供清帝赐高僧之用,故多穆壶更为流行,各种材质均有制作。

清咸丰 粉彩城阁纹茶壶(图18)

茶壶通高6.7、口径10.4、底径4.0厘米。

茶壶的造型较为别致,设计成盖碗状,器身一侧装壶嘴,另一侧装壶把。壶钮设计成桃实,也颇具匠心,底书“咸丰年制”矾红篆书款。

壶盖及壶腹以粉彩绘通景城阁图,雄关矗立,砖红瓦黄,旗帜飘扬。

清 “白玉轩”款朱泥莲瓣壶(图19)

此壶雕镂十分精细,高12.0、口径6.0、底径8.2厘米,既有浅刻,也有浮雕,做工极为繁复,系清初外销欧洲的紫砂茶具。

壶身、壶嘴、壶把,被荷花的茎、叶、花瓣造型包裹,壶盖用梅枝造型。口内设堰圈,盖内嵌。壶底刻“白玉轩”款。

壶身呈莲瓣形,莲瓣上饰以花草,莲瓣间空隙处堆塑四只象征“延年益寿”的飞鹤。壶盖上用梅花的枝叶镂空装点,并用一截梅树的老枝做钮。圈足处环饰一条凸雕水草,壶把匠心独运,用两枝交相缠绕的荷茎作成,生动自然。

宋代周敦颐《爱莲说》曰:“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。”可见,爱莲者代代不绝,不可胜数。

清 紫砂加彩六方壶(图20)

此壶高18.2、口径10.6、底径10.8厘米,器形大气端庄。流二曲,耳形把,钮呈宝石形。壶身六方,上丰下敛,腰微收,六角形足。此壶以深蓝、湖绿为主色调,间杂一点红、黄,显得满而不繁。

图11 明崇祯 “用卿”款紫砂壶

图12 清康熙 五彩描金花鸟纹茶壶

图13 清 “乾隆”款朱泥小壶

图14 清中期 青玉诗文茶壶

图15 清 粉彩折枝花卉纹梨式壶

图17 清 素三彩海水瑞兽纹多穆壶

图16 清 紫金釉开光人物纹茶壶

图18 清咸丰 粉彩城阁纹茶壶

图19 清 “白玉轩”款朱泥莲瓣壶

图20 清 紫砂加彩六方壶

壶腹一面开光题一时令小调:“八月中秋阵阵凉,荷花结子桂花香,莺莺吩咐众娘姨,打扫庭园烧夜香。”另一面开光题元代高明所作的《琵琶记》中的说唱词:“为问当年素服襦,于今腰下佩金鱼。分明有个朝天路,何事男儿不读书?”

从施彩和时令小调看,此壶具有极为浓郁的时代和民俗气息。

清朝中期民富国强,宫廷用器讲究富丽堂皇,社会上也跟着崇尚华丽。紫砂壶受其影响,引进了彩釉装饰,在烧好的紫砂壶上,用釉彩绘或满身挂釉,再二次烧成。紫砂壶彩釉装饰具有流光溢彩、华丽缤纷的视觉效果,堪与景德镇瓷器相媲美。

清 紫砂加彩汉方壶(图21)

此壶高19.6、口长8.6、底长11.3厘米,为盝形盖,桥形钮,壶身呈汉方形,三弯形四方流,扁条状系。器外通体施绿釉,再以淡褐彩绘缠枝莲纹,后凸绘粉红莲花四朵,其中三朵娇艳盛放,一朵则是含苞待放。

整体而言,此壶器形规整,纹饰色彩对比强烈,给人鲜明的视觉感受。

汉方壶是传统壶型,外型源于青铜方器。一般来说,汉方壶的壶体呈略扁方型,腹部微鼓。

清 “澹然斋”款紫砂壶(图22)

壶为方钟形,高13.8、口长7.8、底长10.3厘米,敛口,鼓腹,底微内凹、四方流、流下部紧贴腹壁。扁环形把,盝顶盖(后加),盖加彩,弧形钮,底部钤“澹然斋”三字篆书款。

“澹然斋”壶款一般有三字款和四字款两种,三字款为“澹然斋”阳文篆书方印,四字款为“澹然斋印”阳文篆书圆印。据考,“澹然斋”为清代皇族显贵们偏爱的一个紫砂堂号,多用作清代乾、嘉时期紫砂壶的底款。

清 紫砂“宜富当贵”方砖壶(图23)

此壶高7.4、长10.3厘米,以上等紫砂泥烧制而成,四方砖形,色泽紫褐,壶体、壶钮、壶盖、壶把及壶流均设计成四方体状,因此称为“方砖壶”。壶腹一侧横印“宜富当贵”隶书体,摹自汉瓦岩纹饰,字体苍劲有力,寓意吉祥。

整器造型方正刚直,给人以朴素敦厚之感、其制做精良,泥料细腻,落有“万泉”款识,笔意较柔美含蓄,为此壶更添一层把玩意趣,实为上佳壶器。

“万泉”为蒋万泉,系清代道光至同治年间紫砂壶艺人,其制壶之规整,雕琢之精细,可谓匠心独具。

紫砂壶因主要采用轮制成型,圆形壶较为多见,方形壶制造的技术含量要远远超过圆形壶,故方形壶比圆形壶的存世量要少得多,业界素有“一方顶十圆”之说。

清 “案卿”款紫砂树瘿壶(图24)

此壶高10.5厘米,造型非常别致。壶身随意捏制而成。器表拍成老松树皮状,通体纹理缠绕,形如嶙峋老树,瘿瘤满布,凹凸不平,弯流敦实,以枝梗为把,瓜蒂形盖。整器质朴古拙,凝重端庄,浑然天成,末经雕琢,有一股返朴归真之感。壶盖内钤“案卿”篆书款。

江案卿是清代咸丰至民国初年间人,制工朴素,工艺精简,为一代紫砂名匠,擅长制狮球壶。据传树瘿壶是明代供春最早制作,其后均有仿制。江案卿制作的树瘿壶自有其味,足见其功力深厚。

清 锡包砂如意三镶壶(图25)

此把壶长17.0厘米,似如意形,造型别致为紫砂胎,外包锡,壶钮、壶嘴以及壶柄镶以青玉,因有紫砂、玉、锡三种材质,故被称为三镶壶。

壶身两侧刻有铭文及绘画,一侧镌刻两枝兰花,用笔利落;另一侧镌铭文“影楼隔雨梧堂冷,珠箔飘灯独自归。石生”。

锡包砂工艺由清代中期嘉庆、道光年间的著名紫砂名家朱石梅创制,而后广为流行。

清 椰壳雕团寿纹梅段壶(图26)

此壶高12.5、口径9.5、底径7.2厘米,以椰壳为材料制成,做工繁复细腻,形制古雅端庄,纹饰富丽华贵。

壶钮卷曲呈心形,壶身表面浅浮雕回纹、杂宝纹及团寿纹,团寿纹还填金彩作为装饰,间配繁密底纹,细密富丽而现雍容华贵之态。梅段状壶把,壶流设计成龙首。

(责任编辑:郭彤)

Yiqichengmingzhiweiming

Le suna

图21 清 紫砂加彩汉方壶

图22 清 “澹然斋”款紫砂壶

图23 清 紫砂“宜富当贵”方砖壶

图24 清 “案卿”款紫砂树瘿壶

图25 清 锡包砂如意三镶壶

图26 清 椰壳雕团寿纹梅段壶

——析紫砂作品“仿清泥绘高执壶”的别样风韵