云南少数民族地区林下经济发展模式研究

窦亚权,李娅

(西南林业大学 经济管理学院,昆明 650224)

云南少数民族地区林下经济发展模式研究

窦亚权,李娅

(西南林业大学 经济管理学院,昆明 650224)

通过对云南省4个林下经济典型发展区的案例点和6个林下经济潜在发展区进行农户问卷调查,以及与相关负责人进行访谈,对云南少数民族地区农户关于林下经济发展意愿进行分析,在对云南少数民族地区林下经济发展的优势、劣势、机遇和威胁进行全面深入分析的基础上,提出云南省29个少数民族自治县选择林下经济发展主要模式的建议,并从因地制宜发展林下经济、扩大资金投入、成立农民合作社、完善评价体系4方面探索了林下经济发展的有效路径。

林下经济;发展模式;云南;少数民族

随着中国集体林权制度改革的逐步深入,国务院于2012年7月出台了《关于加快林下经济发展的意见》,各地也相继出台了诸多促进林下经济发展的利好政策[1]。如何提高少数民族地区农民发展林下经济的积极性,从而更好地实现合理利用、充分开发以及有效保护森林资源三位合一目标,更好地实现当地农户经济收入的提高,是各级政府急需破解的难题之一。国内学者对中国各地林下经济发展现状进行了归纳总结,如广东[2]、福建[3]、黑龙江[4]、云南[1]等省市,同样,对云南省各地林下经济发展模式以及发展过程中存在的问题也进行了总结分析,如普洱市[5]、西双版纳州[6]、昆明市[7]、丽江市[8]等。云南各地坚持“产业发展生态化,生态建设产业化”的发展思路,开始逐步探索多种形式的林下经济生产模式[9],同时普洱市思茅区、宜良县、南华县、凤庆县、玉龙县和云南福滋农业科技开发有限公司都被国家林业局认定为国家林下经济示范基地[10]。此外,就云南全省林下经济的整体发展情况而言,普遍存在着当地农户参与面窄、林下经济规模较小、产值效益较低、地区发展不均衡等特点[1]。总体而言,关于云南省林下经济发展的研究成果多停留在林下经济发展现状、模式总结以及存在问题和对策探讨上,客位分析远多于主位思考[11],造成一些对策并不完全符合当地少数民族的实际需求,不利于当地经济发展;同时在研究方法上,尚缺乏大样本的量化调查比较,更多的学术成果流于一种现象归纳和经验总结。本研究以云南少数民族地区林下经济发展的优势、劣势、机遇与挑战(SWOT)分析为切入点,结合前期对一些典型案例点的调研成果,基于对滇西、滇西北、滇中、滇东南等不同地区农户林下经济发展意愿的分析结果,以少数民族地区的风俗习惯和整体发展为出发点,探索加快云南少数民族地区林下经济发展的有效路径,促进农民脱贫致富。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

云南是一个少数民族聚集的省份之一,据云南省2015年全国1%人口抽样调查数据显示,全省常住人口中,少数民族人口为1 509.1万人,占全省人口总数的33.57%。长期以来,少数民族地区,特别是边疆少数民族地区受到传统思想、交通条件、地理位置等因素的影响,经济上普遍欠发达。云南现辖有8个少数民族自治州,29个少数民族自治县。云南民族自治地方的土地面积占全省总面积的70.2%;全省94%的国土面积是山地;林业用地面积占土地面积的63%,发展林下经济潜力巨大、前景广阔。

1.2 调查方法

采用半结构式访谈法,与云南省林业厅相关部门工作人员进行座谈,并对昆明、楚雄、宣威、大理、丽江等地林业局相关部门工作人员进行访谈。选择云南省4个林下经济典型发展区中的具体案例点,对其进行实地参观以及问卷调查。同时,选择6个林下经济潜在发展区进行农户问卷调查,共获得有效调研问卷110份,即调查问卷共涉及农户110户。

2 结果与分析

2.1 云南少数民族地区农户对林下经济发展的意愿

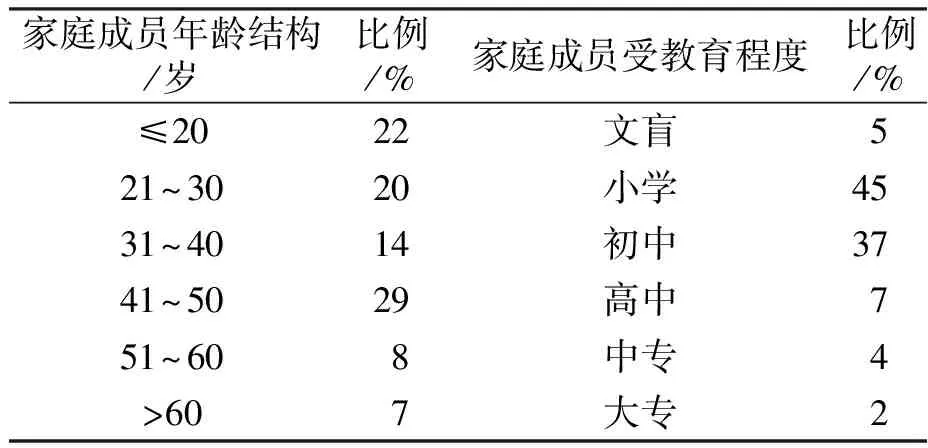

表 1 描述性统计结果Table 1 The result of descriptive statistics

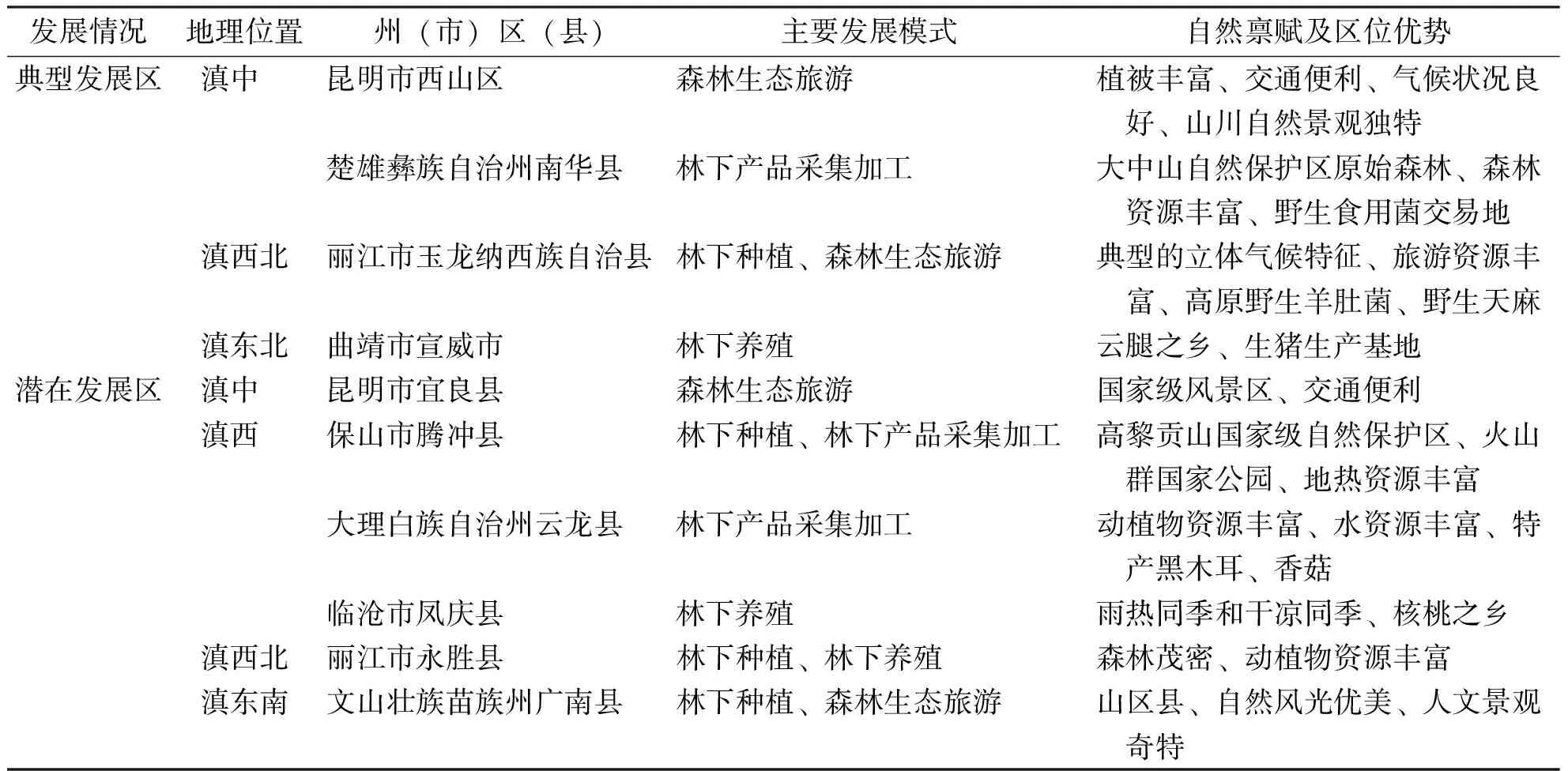

通过对云南省各少数民族地区林下经济典型发展区具体案例点和潜在发展区进行问卷调查的110份问卷的统计结果显示:被调查农户的家庭年龄50岁以上的所占比例较低,主要是以家庭年龄21~50岁的为主;被调查农户的受教育程度普遍偏低,82%的农户仅有小学或初中学历,且只有2%的农户接受过大专教育(表1)。依据实地参观、座谈、访谈、问卷调查等数据的汇总,可以得出云南省各少数民族地区林下经济的主要发展模式及其特点如表2所示。

表 2 林下经济发展区分布及其特点Table 2 The distribution and characteristics of under-forest economic development Area

2.1.1 农户对林下经济发展模式的选择意愿

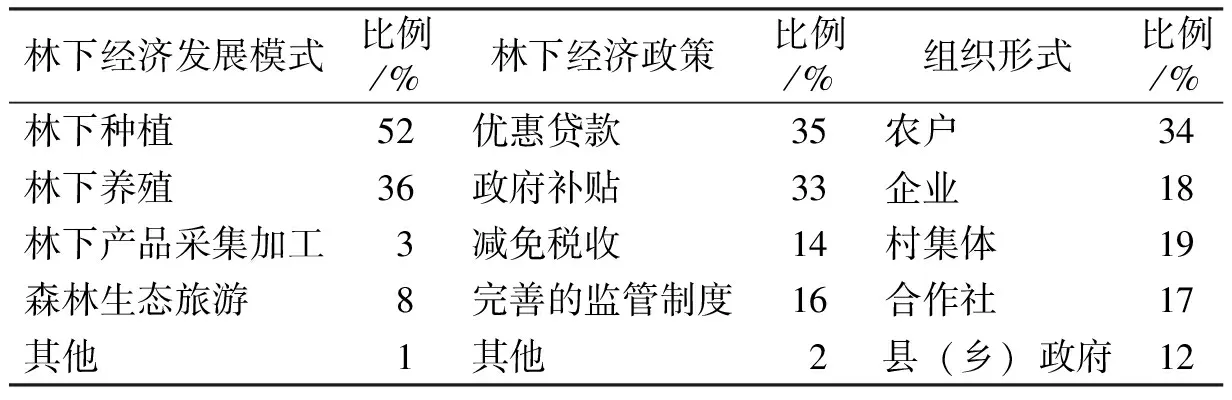

调查结果表明:91%的农户表示愿意发展林下经济,但他们对林下经济发展模式的认知存在偏差。当让他们根据当地资源情况,选择合适的类型发展林下经济时,有52%的农户仍选择普通的林下经济发展模式——林下种植,仅有3%和8%的农户选择林下产品采集加工和林下旅游等新型林下经济发展模式(表3)。有73%的农户从未接受过有关林下经济方面的培训与指导,正是由于缺乏相关政策宣传、引导及培训,导致农户不重视林下经济的发展,对林下经济的发展模式也不是很了解。因此,相关部门应加强教育宣传、技术指导等工作,提高农户对林下经济发展模式的认识。

2.1.2 农户对林下经济政策认知及选择意愿

调查结果表明:当问到“目前发展林下经济,有无政策支持?”问题时,仅有25%的农户了解相关政策,有55%的农户认为没有相关政策的支持,有20%的农户不清楚是否有相关政策的支持。在期望得到哪些政策支持上,35%的农户希望能够进行优惠贷款,33%的农户希望直接得到政府的资金补贴,还有一部分农户希望在税收和监管制度方面得到一定的支持(表3)。由此可见,政府在政策制定、宣传、实施等方面仍存在着缺位现象,应进一步加强。

表 3 农户的选择意愿Table 3 The Willingness of Farmers

2.1.3 农户发展林下经济的困难及组织形式的选择意愿

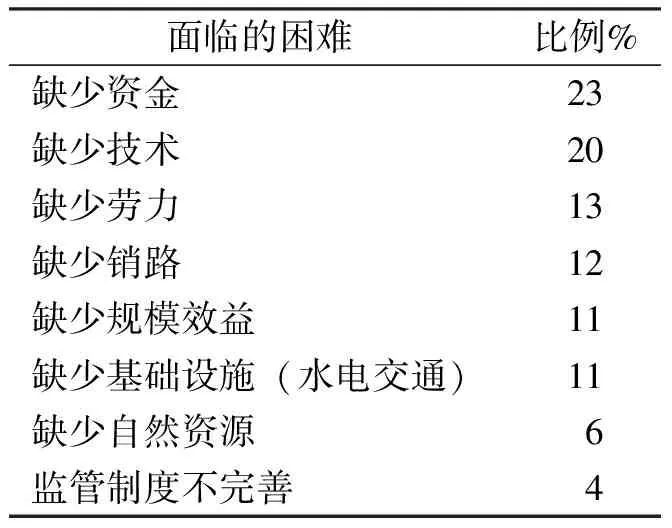

表 4 农户发展林下经济面临的困难

Table 4 The difficulties of farmers to the development of under-forest economy

面临的困难比例%缺少资金 23缺少技术 20缺少劳力 13缺少销路 12缺少规模效益 11缺少基础设施(水电交通)11缺少自然资源 6监管制度不完善 4

调查结果表明:缺乏资金、技术、劳动力是农户发展林下经济面临的最大困难,有23%的农户认为资金的缺少会影响他们发展林下经济的积极性,33%的农户则认为技术以及劳动力的缺失将直接降低他们发展林下经济的效益,还有12%的农户认为林下产品销路的困难也制约了林下经济的发展(表4)。34%的农户认为自身经营更有利于林下经济的发展,18%的农户表示相关企业将给他们技术上的指导,会提高发展林下经济的效益,有17%的农户相信专业合作社是最有效的组织形式(表3)。由此可见,政府相关部门应加强资金、技术的投入,保障林下经济的健康发展,而成立专业合作社对于提高林农经营效益也是必不可少的。

2.2 云南少数民族地区林下经济发展的优势

2.2.1 自然资源优越

云南作为传统地道中药生产的重要省份,全省中药工业总产值占全省医药工业总产值的比重为70%以上。野生天麻、三七、云木香、云当归等云南特有中药材,在传统的“云贵川广”地区具有明显优势。此外,通过实地调研,位于滇中地区的南华县借助当地有利森林资源,较好地发展了以松茸为代表的林下产品采集加工模式,实现了该县经济的快速发展,为解决当地人们就业和改善生活水平提供了重要的保障;位于滇东北地区的宣威市,积极拓展林下养殖模式,将原属于濒危野生的动物子代进行林下养殖,成功地实现了动物保护和利用的经济、社会价值。独一无二的自然资源和气候条件,为云南省适宜地区开展林下种植、林下养殖等林下经济发展模式提供了重要的资源保障。

2.2.2 发展意愿强烈

根据调研问卷分析结果,在110户的调研问卷中,91%的受访者表示非常愿意发展林下经济,大多数农户认为发展林下经济将促进农民增收、保护森林资源、巩固林权改革成果等。从调研数据可以明显看出,当地农户对林下经济的发展持有积极的态度,这将便于各类林下经济发展模式的推广应用,是林下经济发展的诸多优势之一。

2.2.3 旅游资源丰富

截至2016年,全省共有12个国家级风景名胜区、27个国家级森林公园、21个国家级自然保护区及54个省级风景名胜区、7个省级森林公园、38个省级自然保护区。云南省作为传统的旅游大省,这些国家级、省级的风景名胜区为游客们提供了重要的资源保障。此外,“四季如春”的昆明、“森林氧吧”的西双版纳、“锦绣仙境”的丽江、“风花雪月”的大理等也吸引着来自五湖四海的游客。随着城市近郊及周边农家乐经营模式的异军突起,为久居城市的人们提供了重要的休闲场所。

2.3 云南少数民族地区林下经济发展的劣势

2.3.1 资源差异显著,交通条件不利

由于云南少数民族地区地势差异显著,其林业资源类型与平原地区相比具有不同的特点,因而应选择不同的林下经济发展模式。以传统林下经济中的林菌模式为例,平原地区主要是对一些食用菌进行林下种植从而获得收益,而在云南少数民族诸多地区实现林菌模式,则包括了天然野生菌的采集以及利用人工方式对菌进行促繁从而获得收益。鉴于野生菌的生长发育多需要一些适合的温度、湿度环境,甚至需要一些特殊的小气候,其产量、品质情况也受到当地气候、雨水、湿度等条件的影响。此外,云南少数民族地区发展林下经济受当地经济条件、自然条件、地域环境条件等方面的因素影响较大。少数民族部分地区交通条件较差,不利于发展林下生态旅游,部分地区受工业化、商业化、城市化的影响较大,例如滇池、洱海、抚仙湖等著名景区受到污染,对进一步开发生态旅游造成负面的影响。

2.3.2 发展规模较小,产业链不完善

云南少数民族地区林下资源极其丰富,但大多数林下资源利用率低,产品开发能力不足,市场整合力量不够,缺乏产业带动和行业拉动。云南作为中国的“药材宝库”,规模较大的药企有云南白药集团股份有限公司以及昆明制药集团股份有限公司,前者2016年实现营业收入224.12亿元,后者年销售额达51.01亿元。在2016年度中国医药工业百强企业排名中,云南白药集团股份有限公司仅排在25位,昆明制药集团股份有限公司更是榜上无名。中药材种植属于产业链的前端,而位于产业链中端及终端的生产、加工环节的缺位势必影响到前端产业链的健康发展。因此,如何更好地实现中药材产业链向纵深方向发展,有效地促进林下中药材的种植健康发展是当前及今后一段时间内需要解决的诸多问题之一。

2.3.3 林农认识不足,资金技术缺乏

根据问卷分析结果,受访农民受教育程度普遍较低,资金实力、技术水平和青壮劳动力都比较欠缺,这在很大程度上制约了林下经济的发展。同时少数民族地区林农深受小农思想的禁锢,自给自足,对土地生产能力的提升意识较低;且由于地理位置的偏僻,他们对政策以及发展模式的了解程度还不够深入。这些充分暴露了政府相关职能部门在政策宣传、引导方面尚存在着诸多不足。

2.4 云南少数民族地区林下经济发展的机遇

2.4.1 政策机遇

新一轮林权制度改革后,国家层面、省市层面以及地州层面等各级政府部门均出台了一系列促进林下经济发展的政策。特别是,2017年中央一号文件明确指出:“继续实施林业重点生态工程,推动森林质量精准提升工程建设,大力发展乡村休闲旅游产业”。云南省也于近些年先后出台了诸如《深化农村改革综合性实施方案》、《云南林业发展“十三五”规划》、《云南省林地管理条例》等政策文件,有利地保障了林业产业发展的规范性。在有利的政策环境和制度条件下,少数民族地区的林下经济发展面临着前所未有的机遇。此外,国家实施的“一带一路”战略,为云南省进一步面向东南亚国家开展诸多贸易往来提供了政策支持,也使该省成为享受众多国家优惠政策的西部省份之一。

2.4.2 市场机遇

由于人民消费理念逐渐转变、生活水平日益提高,无污染、安全、优质营养的绿色食品已成为时尚,越来越受到人们的青睐。林下产品具有健康、安全、生态等特点,完全符合绿色消费者的消费需求,因此林下经济发展的市场潜力巨大。此外,越来越多的人选择利用空余时间休闲度假,森林旅游也顺势兴起,广阔的林下空间为森林旅游的发展提供了便利的条件。

2.5 云南少数民族地区林下经济发展的威胁

2.5.1 自然灾害严重

无论是在林下种植中药材,还是在林下进行食用菌促繁,都会受到当地自然环境条件的影响。自然灾害的频繁发生将在一定程度上影响林下经济的持续发展。据相关资料显示,2015年全省因自然灾害造成1 064.24×106hm2的农作物受灾和155.63×106hm2的农作物绝收,直接农业经济损失达88.42亿元。其中,干旱灾害造成9个州市46个县区多数人畜饮水困难,严重影响了农林畜牧业的发展。2015年期间滇西、滇中、滇南发生了130余起森林火灾,受灾面积达0.806 hm2,使得林下资源受到严重破坏。干旱、洪涝等自然灾害的不可预见性以及不可控制性严重威胁着林下经济的健康、稳定发展。

2.5.2 市场竞争激烈

由于科学技术的不断进步,消费者很难辨认林下产品与非林下产品之间的区别,同时由于林下经济发展起步时间较晚,普通消费者对林下产品的接受度较低,这势必会影响林下经济的发展。此外,其他省份的林下产品也会给云南省林下产品带来一定的竞争,如福建省依托便利的交通条件、有利的地理区位、丰富的自然资源等,积极探索林下经济的发展,努力开拓国际市场;与云南省临近的贵州省、广西壮族自治区借助环境条件、资源禀赋、地理区位等优势,也在努力寻求林下经济的高效发展,并在国内具有一定的市场占有率。而云南省林下经济的发展仅限于省内市场,没有延伸到国内以及国际市场,并未形成强有力的竞争优势[12]。

2.5.3 产品价格不稳

林下经济是集体林权改革的成果,起步时间较晚,发展时期较短,而且林下产品市场处于探索期,产品价格波动大,多数农户在利益价值的驱动下盲目发展林下经济,导致“谷贱伤农”现象的出现。此外,由于林下产品的分散性,导致林农掌握的市场信息不足,经常与市场脱节,同时林下经济产品市场交易体系的不健全也导致林下经济产品市场的不稳定。通过与农户座谈了解到,鸡枞菌的价格幅度范围为90~776元/kg,而大部分价格在200~400元/kg之间;松茸的价格由最低的120元/kg到最高的1.96万元/kg,林下产品价格的不稳定也是林下经济发展过程中的主要威胁之一。

3 云南少数民族地区林下经济发展的建议

3.1 云南少数民族地区林下经济发展的主要模式

通过调研发现,云南少数民族地区森林资源丰富,广大林农非常愿意发展林下经济,但由于培训、技术、资金、市场等方面的问题,发展林下产业的经济效益较低,很难保障林农的基本生活需要。因此,应根据当地条件和资源优势,在遵循林农发展意愿的基础上,基于生态环境保护和林下产业发展需要,按照不同的森林类型和培育目标,规划和培育不同的林下经济发展模式。根据实地调研结果以及资料收集汇总结果,对云南省29个少数民族自治县选择林下经济发展主要模式给出如下建议:

第一,由于云南省生态区位重要,且地形地貌植被独特,很多民族自治县区域内建立了森林公园或自然保护区,为森林生态旅游这一新型林下经济模式的发展创造了有利的基础条件,适宜发展的地区有——石林彝族自治县、寻甸回族彝族自治县、新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县、巍山彝族回族自治县、玉龙纳西族自治县、宁蒗彝族自治县、屏边苗族自治县、沧源佤族自治县、贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县、维西傈僳族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县、澜沧拉祜族自治县等。

第二,云南很多地区物种资源丰富,湿热条件适宜,适宜发展林下种植这一传统的林下经济模式,诸如——峨山彝族自治县、漾濞彝族自治县、巍山彝族回族自治县、玉龙纳西族自治县、金平苗族瑶族傣族自治县、屏边苗族自治县、维西傈僳族自治县、墨江哈尼族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、西盟佤族自治县等。

第三,云南省野生菌、野生药材等野生资源丰富的地区可发展林下产品采集加工,林下产品的合理采集与精深加工可为地区经济发展增添活力,适宜的地区有——禄劝彝族苗族自治县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、耿马傣族佤族自治县等。

第四,云南野生动物资源丰富,有很多物种是地方特有的,在不破坏森林生态系统稳定的前提下,可选择适宜的品种及适当的地点建立养殖基地,创造经济价值,适合的地区有——禄劝彝族苗族自治县、新平彝族傣族自治县、南涧彝族自治县、宁蒗彝族自治县、河口瑶族自治县、兰坪白族普米族自治县、景谷傣族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县等。

3.2 云南少数民族地区林下经济发展的有效路径

3.2.1 各地因地制宜,选择林下经济发展模式

从云南省林下经济发展的整体现状来看,虽然各地发展积极性较高,但缺乏对产业发展的合理规划,多数项目的布局分散且不成规模。云南少数民族地区众多,且多集中于边疆地区,经济发展极不平衡,在自然禀赋及区位优势等方面具有较大的差异性,各级政府部门在进行林下经济发展模式选择方面,应着眼于当地资源优势,充分尊重农民意愿及当地风俗习惯,合理引导农民因地制宜地选择适合的林下经济模式。发展林下经济应结合当地自然条件和市场需求等情况,找准最有优势、前景好的主打项目深入发展下去,打出品牌和名气。林下经济发展模式的选择不能仅靠政府林业部门,也不能单纯依靠专家学者主观猜测,更不能盲目听命于当地群众,应以政府林业部门为主导,以政府相关职能部门为主体,组织相关专家学者在充分调研的基础上,进行深入分析与论证。同时,应坚持保护为主、特色为先、产业为基的发展理念,选择适宜的林下经发展模式。

3.2.2 扩大资金投入,积极巩固林权制度改革成果

云南作为生态文明建设的先行者,全省境内约一半的林地被划为公益林而受到严格保护。因此,为了更好地实现当地经济快速、健康、有序发展,真正将林改利益还于林农,应积极发展林下经济,从而提高农户收入、巩固林改成果。同时,还应看到,各级政府在对林下经济的政策宣传、技术推广以及资金支持等方面力度还不够,特别是在资金方面,限于云南省各级财政的支持能力,不同地区林下经济发展还应充分调动社会力量、吸收社会资金,更好地促进当地林下经济快速发展。

3.2.3 成立农民合作社,保障产品市场销售渠道畅通

调研中发现,大多数少数民族地区的林农知识水平较低,由于缺乏技术指导,导致林下产品产量少、效益低等问题;同时由于林下经济的分散性,林下产品出现滞销、销售困难等问题,这不仅给林农带来经济上的损失,而且严重挫伤林农发展林下经济的信心。因此,各地相关部门应当积极成立农民专业合作社,充分发挥合作社的作用,给予林农一定的技术指导,帮助林农解决林下产品的加工、销售等问题,真正消除林农发展林下经济的后顾之忧,提高林农的积极性,保障林下经济的持续稳定发展。

3.2.4 建立绩效评价体系,促进林下经济健康发展

林下经济发展路径的选择直接关系到后期实施取得的效果,如何更加科学、合理地选择少数民族地区林下经济发展模式?如何循序渐进地按着既定发展模式稳步实施?如何对各地林下经济发展的绩效进行科学评价?等等诸如此类的问题,考验着各级政府决策部门的智慧。同时,也对学术界提出了更深层的问题。特别是,随着全国各地在如火如荼的开展林下经济的发展,能否更好地建立和完善林下经济发展绩效的评价体系,关系到相关部门政绩考核结果的合理性,关系到林下经济未来发展方向的确定以及政策调整的有效性,进一步关系到云南少数民族地区林农生活水平的提高。评价林下经济发展的绩效应从生态效益、经济效益、社会效益等多方面进行全面衡量,从而更好地实现森林生态得保障、经济效益得增长、社会效益得提高的良好局面[13]。

[1]李娅,陈波.云南省林下经济典型案例研究[J].林业经济,2013(3):67-71.

[2]陈静,张虹鸥,吴旗韬.广东山区林下经济发展初探[J].林业经济问题,2014,34(3):268-274,280.

[3]王育平,苏时鹏,王团真,等.福建农户林下经济发展抉择的影响因素:基于501户调查数据[J].林业经济问题,2015,35(6):534-538,561.

[4]曹玉昆,张瑾瑾,刘向越.黑龙江国有林区林下经济产业支撑地位研究[J].林业经济,2016,38(4):3-7.

[5]许俊萍,李江,王磊,等.普洱市林下经济发展研究[J].林业调查规划,2016(1):120-124.

[6]赵新坤,郭贤明,王兰新.西双版纳发展林下经济的问题与对策[J].安徽农业科学,2017,45(6):228-230.

[7]谢虹,马骏.昆明地区林下经济发展[J].林业调查规划,2016,41(4):103-107.

[8]陈富美.丽江市林下经济发展现状浅析[J].绿色科技,2016(1):42-44.

[9]臧良震,张彩虹,郝佼辰.中国林下经济发展的空间分布特征研究[J].林业经济问题,2014,34(5):442-446.

[10]陈波,李雄光,李娅.云南省林下经济主要发展模式探析:基于对云南省典型案例的调查研究[J].林业经济问题,2013,33(6):510-518.

[11]张连刚,支玲,王见.林下经济研究进展及趋势分析[J].林业经济问题,2013,33(6):562-567.

[12]李娅,唐文军,陈波.云南省林下经济发展战略研究:基于AHP-SWOT分析[J].林业经济,2014,36(7):42-47.

[13]张毅.循环经济视角下林下经济的内涵与路径研究[J].林业经济问题,2014,34(4):380-384.

2017-05-11 基金项目:云南林业经济研究智库资助项目

窦亚权(1994-),男,河南周口人,硕士研究生,从事林业经济理论与政策方面的研究,(电话)18236164497,(E-mail)562586205@qq.com。

李娅(1981-),女,河北宁晋人,博士,副教授,硕士生导师,从事林业经济理论与政策方面的研究,(电话)15877925593,(E-mail)15378047@qq.com。

10.16832/j.cnki.1005-9709.2017.04.016

F326.24

A

1005-9709(2017)04-0086-06