大数据视角下中国精准扶贫的策略

孟翔飞 高婷婷

[摘 要]自改革开放以来,中国致力于扶贫减贫问题的推进,扶贫已进入到攻坚克难阶段,原有的扶贫策略无法精确识别贫困家庭、分析贫困原因,扶贫方式不再适应新的贫困形势。现阶段贫困呈现出绝对贫困和相对贫困并存、贫困原因复杂多样的特点,精准扶贫是顺应时代的必然选择,是建成小康社会的必然选择。借助大数据时代的发展,开展大数据平台,实现信息共享,做到政府、市场和社会全方位扶贫,落实精准扶贫措施,考核扶贫效果,做到真扶贫,扶真贫,真脱贫。

[关键词]大数据;贫困现状;精准扶贫;策略创新

[中图分类号]F126.1;F840.61;C913.7 [文献标识码]A [文章编号]1672-2426(2017)07-0057-05

一、关于贫困问题的研究

贫困是伴随人类终始的问题,是影响人类发展的重要难题之一。而如今人们已越来越深刻、全面地认识贫困问题,尽管没有形成统一的认识,但就一些观点来说得到了广泛的认同。国外主要有以下几种观点:(1)在经济学家阿玛蒂亚·森看来真正的贫困是,贫困人口创造收入能力和机会的贫困,贫困意味着贫困人口缺少获取和享有正常生活的能力[1];(2)2000年的《世界发展报告》认为,不能仅依靠收入来界定贫困,也要考虑劳动者的能力因素、脆弱性和无助性;(3)迪帕·纳拉扬、凯·萨福特等人从穷人的立场出发来界定贫困,认为贫困不仅仅是物质的缺乏,在穷人看来,缺乏权力和发言权是他们定义贫困的核心因子[2]。国内的主流观点,通常从物质贫困和精神贫困的划分来定义,物质贫困是指生产生活资料的短缺,精神贫困表现为消沉、听天由命、被动地等待政府和社会的救济等。

反贫困战略是每个国家和国际组织关注的重点,探究贫困原因可以提高减贫的针对性,确保减贫卓有成效。就贫困原因的分析而言,亚当·斯密认为贫困源于交换价值;马尔萨斯认为相对同比例的人口增长率来说,劳动生产率是下降的,生态环境恶化,导致贫困的发生;大卫·李嘉图在斯密“劳动价值论”的基础上,提出了“使用价值贫乏论”,他认为将大机器应用到生产过程中,使劳动价值得到了提升,但贫富的判定是使用价值,而后者却下降了;阿玛蒂亚·森的看法是只有自由才能促进发展,而贫困正是因为限制了人们潜在的发展能力的自由。

在扶贫初期,贫困人口密集且区域集中连片,采取的是不瞄准或部分瞄准扶贫策略,优点是降低信息成本,由区域内部进行合理分配,增强了区域内的自主性,缺点是造成资源浪费,资源的配置缺少导向性和针对性。目前,贫困人口大幅度下降,贫困区域大大减少,需要调整减贫策略,改部分瞄准和不瞄准为完全瞄准,我国也开始实行精准扶贫策略。

二、中国扶贫现状

自新中国成立以来,扶贫工作一直在进行,政府是扶贫的主力军,在政府的主导下,全国大规模开展扶贫行动。相继公布了《国家八七扶贫攻坚计划(1994-2000年)》《中国农村扶贫开发纲要(2001-2010年)》及新的《纲要(2011-2020年)》等文件,贫困地区经济有了很大的发展。降低了绝对贫困人口的数量,提高了贫困户收入的水平,基础设施项目的开展和生活保障制度的完善,在世界减贫方面发挥了重要的作用。

完成减贫是实现全面小康社会的重要支撑,我国经过30多年的经济政治文化的发展,扶贫成效显著。据《中华人民共和国2016年国民经济和社会发展统计公报》统计:全年全国居民人均可支配收入23821元,与上一年相比,增长了8.4%,扣除价格因素,实际增长6.3%;农村居民人均可支配收入12363元,比去年增长了8.2%,扣除价格因素,实际增长6.2%;贫困地区农村居民人均可支配收入8452元,比去年增长了10.4%,扣除价格因素,实际增长8.4%。按照每人每年2300元(2010年不变价)的农村贫困标准计算,2016年农村贫困人口4335万人,比2015年减少了1240万人[3]。

目前,中国农村的扶贫脱贫工作进入到攻尖阶段,扶贫重点从解决温饱问题转移到加强温饱成果,提高生活质量,改善生态环境,缩小城乡收入差距,健全社会保障制度。由单一性的经济贫困转为多维性的经济、制度、教育等贫困,且有些贫困区域内聚集着贫困等级严重的家庭,这已不是绝对贫困,而是情况复杂的相对贫困。出现了减贫边际效益递减的现象,贫困地区的自然环境恶劣,教育理念和设施落后,仅靠经济增长推进减贫的效果逐步削弱。

三、精准扶贫的提出

贫困问题主要发生在“老、少、边”等农村地区,原因是偏僻的地理位置、不便的交通、恶劣的生存状况、不完善的医疗设备、严重的地区老龄化、高知识人才的缺少、落后的教育,自力更生的能力弱,并且出现了贫困的代际传递现象。解决贫困问题对实现中华民族伟大复兴的中国梦和全面小康的建成具有重大而显著的意义。

在扶贫实行之初,借鉴了“涓滴效应”(由发展经济学家赫希曼首次提出)理论,后来这一理论常用来描述“里根经济学”,即一个国家无需制定专门的政策来扶持穷人,当經济财富总量上升到一定程度,社会财富必将会以某种形式流向穷人手中,最终实现财富的均等化。我们国家开放初期所提出的“先富带动后富”的理论与“涓滴理论”有异曲同工之处。改革开放以后,中国的经济总量迅速增加,人均收入不断提高,积极地推动了中西部的减贫脱贫,随着东部地区沿海开放城市的增加和中西部区位劣势的加重,“涓滴效应”呈现边际递减的趋势,需要寻找新的脱贫路径。

对于现阶段的贫困状况,实现从“涓滴效应”到“靶向性”的转变是顺势而为,要求扶贫措施要有针对性,具有瞄准机制,精准扶贫是新贫困形势下的必然选择。2013年11月,习近平总书记在湘西考察首次提出精准扶贫的概念,他强调“扶贫要实事求是,因地制宜。要精准扶贫,切忌喊口号,也不要定好高骛远的目标”[4]。2015年1月,习近平总书记在云南考察时指出“要使目标更加明确、举措更加有力、行动更加有效,深入实施精准扶贫、精准脱贫,项目安排和资金使用都要提高精准度,扶到点上、根上,让贫困群众真正得到实惠”[5]。2016年10月,在总结扶贫经验、分析当下贫困局势的基础上,中国正式出台了《中国精准扶贫发展报告(2016)》。

四、大数据时代精准扶贫的不足

大数据时代带来信息的快速发展,这些信息的特点集动态、时效、变化和复杂为一体,有巨大的潜在经济价值和社会价值,利用好数据信息,挖掘潜在价值,为政府提供数据基础,有助于相关部门制定合理的政策。研究以大数据的大规模、多样化、速度快、价值性为入手点,通过对数据的收集、整理、分析和使用,取得目标群体的精确信息,与实施策略相结合。

(一)数据意识不强

在生产生活中,无论何种形式的经济和社会活动,瞬息之间就有无数的数据被创造出来。徐子沛在其著作中,首次提出了“大数据”这一术语,引起了广泛的关注和讨论。“大数据是指那些大小已经超出了传统意义上的尺度,一般的软件工具难以捕捉、存储、管理和分析的数据”[6]。对比高信息敏感度的国家,我国民众的数据意识淡薄。面对海量数据,原有的价值功效没有得到充分发挥。精准扶贫的过程中,需要树立数据意识,建立大数据平台,实现数据整合和使用。甘肅是第一个建立国家试点的省,之后,在四川和广西试点推广,利用大数据平台,针对地域实际情况,进行系统升级,提高技术设备普及率,寻求解决贫困的着手点。

(二)专业人员缺乏

国内数据处理技术的发展晚于欧美等国,专业性和综合性的人才不足,教育培训队伍缺乏。大数据平台的信息量无法发挥其原有的作用,难以提取有效信息,无法为政府决策提供建设性的意见,精准扶贫的“精准性”很难达到期望的效果。

(三)专项资金不足

开展扶贫计划由国家直接调拨专项资金。大数据扶贫平台设施的建设,相关工作人员的设定,扶贫项目的安排,需要资金的支持。为防止资金的滥用,对资金用途和使用方式严格规定,地方政府缺乏资金使用的自主性,导致资金使用方式的不灵活,一些关键措施没有资金的后续支持,政策落实缺乏连续性。

(四)监管机制不完善

践行精准扶贫策略的过程中,从贫困信息的收集、分析、评价到反馈,整个流程中存在着监管体制“可有可无”的错误理念。扶贫责任人不清楚,扶贫的进入和退出体系不健全,扶贫的措施不到位,扶贫效果不理想,出现“年年扶贫年年贫”和“扶贫不真”现象。

(五)扶贫主体单一

现扶贫阶段,政府是扶贫的主力军。从扶贫项目的设立,到资金和人员的配给,都是由政府管控。单靠政府的一己之力,无法兼顾众多的贫困地区,无论是从技术性、人员配备,还是资金的供给,都存在着“心有余而力不足”的感叹。

五、大数据扶贫模型的构建

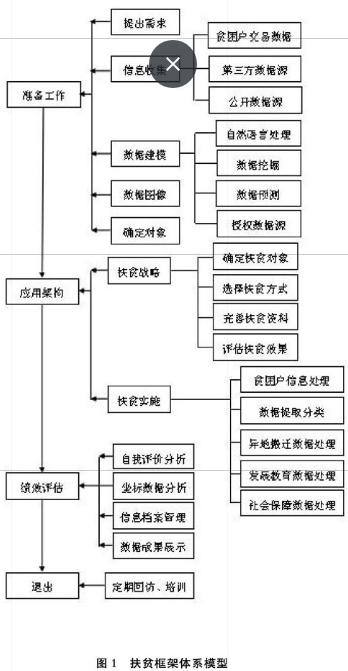

在大数据的研究视角下,依托数据平台设计扶贫流程。在扶贫初期,预先设定扶贫的需求分析,从各数据源搜集并筛选信息,通过计算机内部进行数据处理,显化数据分析,形成图像,确定重点扶贫区域和对象。针对目标区域、家庭的贫困原因,对贫困户分类,因人、因地、因政策制宜,落实扶贫政策,植入责任人制度,通过责任人帮扶,发展多途径扶贫脱贫策略。为保证扶贫工作有效性,设置中长期的审查和反馈制度,分阶段评估扶贫进展,方式有帮扶与被帮扶双方的自我测评、第三方的考察、坐标数据分析和实地考察、信息档案的管理。对效果不理想的区域和家庭,探究原因,寻找根本因素,转变固有思维,调整扶贫策略,借鉴成功经验;设置合理的退出标准,成功脱贫家庭进入退出程序,确保退出者有房住,有学上,可养老,可看病,定期回访和反馈。模型如(图1)所示。

六、大数据视角下中国精准扶贫的策略

(一)大数据思维和扶贫政策的结合

1.扶贫对象的精准。一般而言,扶贫的对象是具备一定的劳动能力且处于贫困标准以下的农村人口。保证扶贫对象的精准是基础,也是精准扶贫的首要任务。结合本区域实际情况和国家政策,确定贫困标准,可通过自我申请、他人推荐或第三方评审等途径确立,标准的确立不仅考虑收入水平,也考察申请者的劳动能力、潜在收入和家庭支出情况,建档立卡。

2.扶贫项目的精准。探究贫困原因,地理位置偏僻,因病、因教育致贫,或缺少劳动力,技术落后,信息不畅通等等,对于这些问题,进行靶向性的扶贫脱贫政策支持。对于生活环境恶劣的家庭而言,进行易地扶贫或搬迁脱贫;因病、因教育致贫的家庭而言,完善医疗卫生设施建设,发展教育,争取利用教育脱贫;对因信息不畅致贫者,建立“互联网+市场”的帮扶制度,为产业拥有者提供及时、准确的信息,助推地方优势产业的扩展,提高本地区的产业知名度和收入,推进发展脱贫。

3.扶贫资金的精准。扶贫资金的使用应因地、因人不同,驻村帮扶责任人和地方负责人对贫困家庭的贫困原因和贫困状况比较了解。中央政府在制定战略的基础上应该简政放权,给于地方适度自由裁量权,可以根据实际情况进行自由决断,节省时间成本。实行责任人负责制,将资金用途和分配情况在平台上定期公开,接受来自上级政府、监管部门以及人民群众的监督,提高资金的利用效率,保证有效使用纳税人的钱,都要用在“扶贫的刀刃上”。

(二)建立“循数”治理的理念

树立正确的“循数”治理理念,重视数据分析人才资源的引进与培养,提高掌控、整合、使用扶贫相关数据的能力[7]。掌握数字数据的综合性,探索数据信息之间的关系,“有两类引人注目的数据,一种是企业与企业、企业与消费者(B2B-B2C)之间的‘大交易数据,另一种是来自互联网、社区网、企业服务网、物联网等的‘大交互数据”[8]。数据呈现非结构特征,影响政府结构的稳定性。

(三)集中资源实“握拳出击”

精准扶贫的主语是“扶贫”,形容词“精准”强调的是有目的、有重点和有针对性的扶贫。以前的贫困形势决定了我们的扶贫方式是“普遍撒网”,实行全面扶贫,治理效果突出。现在的形势是地区的贫困程度不同,要改革创新,合理配置各项资源,根据贫困信息数据的运行结果,突出重点特困地区,顺势而动,对一些特困地区多倾注物力财力,提高贫困治理能力。

(四)政府+市场+社会的共同治理

贫困不仅是经济上追求共同富裕的“拦路虎”,也是达到小康社会目标的“绊脚石”;不仅是政府面临的重大社会问题,也是全国各族人民追求中国梦的挑战,需要全社会共同面对,携手治理。政府不能“单打独斗”,发扬合作精神,积极形成政府领导、市场配置、社会参与的格局,充分发挥市场的优越性,在扁平化和网络化的结构中加强数据的衔接和共享,促进合作的灵活性和协调性。

(五)加强扶贫监管机制建设

实行数据实时监测,保证扶贫治理进程处于公开和透明的状态。识别通过的贫困人员进行注册登记,把握扶贫中的措施优劣,进行改进;精准帮扶中的驻村干部培训,提高其業务能力和责任意识,进行分类指导,分级落实;精准管理中,建立贫困户帮扶信息档案和扶贫信息网络平台,做好帮扶的信息记录,确保建档立卡的贫困户得到有效扶持,跟踪扶贫过程,完善脱贫农户的退出机制;精准考核,利用数据网络化和信息化,及时关注并考察扶贫绩效,实现监督主体的多元化,监督方式的多样化和监督内容的全面化。

(六)设立扶贫效果考核机制

扶贫既要有长期目标也要设置短期目标。为了实现扶贫效果最大化,要建立考核机制,将扶贫情况和成果汇总并及时形成数据信息,便于审查和提炼有价值的信息,培养研究大数据技术的人才。考核的方式既有帮扶双方的自我评价,也有第三方进行的技术测评。考核制度有助于对当前的工作成果进行总结,提高责任感,对扶贫工作队伍的建设和效率的提升有重要的作用。

(七)建立脱贫退出机制

充分利用互联网、云计算和大数据等新兴信息化技术,加快建立精准脱贫数据库和联机检索系统[9],设置合理的脱贫标准,实现物质和精神的双重发展,缩小贫困区域,减少贫困家庭,使之进入推出体制。为了实现退出的真实性,需要对进入退出机制的脱贫户进行多方面评估,主要有政府评估、第三方评估、帮扶人评估以及村民和脱贫户自身的评定。脱贫成功后,需定期对脱贫的农户进行后期回访,定期提供发展培训和科学技术支持。保证退出后的贫困户不再返贫,要求结果真实和科学。

(八)培养“内部造血式”的发展理念

除了科学的外部扶贫之外,改变贫户的思想,树立“内部造血式”的自力更生的思维。树立内在的信念和行动力,积极提倡教育,借助客观优势,发挥主观能动性和创造性,挖掘内在潜力,培养自身的管理和趋利避害的能力,实现脱贫致富。地方企业与当地产业联合,提供技术支持和人员帮助,为建成小康社会和实现中国梦作出努力!

参考文献:

[1]阿玛蒂亚·森.王宇,王文玉译.贫困与饥荒[M].北京:商务印书馆,2001.

[2]迪帕·纳拉扬,拉伊·帕特尔,凯·萨福特,安妮·拉德马赫,萨拉·科克舒尔特.付岩梅译.谁倾听我们的声音[M].北京:中国人民大学出版社,2001.

[3]国家统计局.2016年国民经济和社会发展统计公报.http//www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201702/t20170228_1467424.html)

[4]习近平赴湘西调研扶贫攻坚[EB/OL].http//news.xinhuanet.com/politics/2013-11/03/c_117984236.htm.

[5]习近平在云南考察工作时强调:坚决打好扶贫开发攻坚战[EB/OL].http//www.gov.cn/xinwen/2015-01/21/content_2807769.htm.

[6]涂子沛.大数据:正在到来的数据革命[M].桂林:广西师范大学出版社,2012.

[7]任志峰,陶立业.论大数据背景下的政府“循数”治理[J].理论探索,2014,(6).

[8]钟瑛,张恒山.大数据的缘起、冲击及其应对[J].现代传媒(中国传媒大学学报),2013,(7).

[9]莫光辉,张玉雪.大数据背景下的精准扶贫模式创新路径-精准扶贫绩效提升机制系列研究之十[J].理论与改革,2017,(1).

责任编辑 宫秀芬