我国啦啦操研究文献综述与分析

陈丽霞,李祥祥

我国啦啦操研究文献综述与分析

陈丽霞1,李祥祥2

运用文献资料法、数据统计法、逻辑分析法对我国啦啦操近10年左右的文献资料进行分析。研究表明,我国啦啦操项目的相关学术研究数量较多,涉及范围广泛,但文献发表的刊物水平较低,立意不够新颖、研究方法过于简单、样本太少,工作量不饱满、缺少跨学科研究。针对存在的问题提出合理建议,为相关研究提供科学的理论依据。

啦啦操;文献综述;分析

近几年,啦啦操运动项目在我国发展状况如火如荼,它已不仅仅是一项体育运动,更是一种积极向上、青春潮流的代表。全国啦啦操星级俱乐部主要分为校园俱乐部和社会俱乐部,目前共有600多所学校和社会俱乐部进行了申报,且已有117家单位获得星级俱乐部称号,该数量还呈不断上升的趋势。2014年“一校一球一操”的江阴模式在一定程度上引领着校园体育进入了一个全新的发展阶段,啦啦操项目的引进也为大课间注入了新的活力;同年,体卫一司和体操中心联合开展了“啦啦操送培训到基层”的公益活动,旨在培养更多的啦啦操专业教师,为啦啦操的普及和发展奠定了良好的基础;2015年1月,全国啦啦操新闻委员会在北京成立,其中包括中国体育报、人民日报、光明日报、中央人民广播电台、新浪体育和搜狐体育等众多主流媒体,这对啦啦操在国内的推广和宣传起着至关重要的作用;2016年,首届全国啦啦操创意展示大会在郑州金水区举行,来自全国31个省市自治区选拔的56支啦啦操代表队近2 000名学生参加了展示,旨在探索校园体育改革,立足于新兴学校体育和大课间活动规律研究、展现当代学生的青春与活力,发挥校园体育培养功能和艺术观赏性。展示大会打破啦啦操比赛套路,巧妙的把校园生活元素和时代发展相结合,通过丰富的肢体语言配合音乐节奏展示出来;2016年12月6日在瑞士洛桑召开的国际奥委会(IOC)执委会会议上,国际啦啦操联合会(ICU)被国际奥委会授予为期三年的临时认可,啦啦操国际单项体育联合会将能够得到来自国际奥委会的资金并用于该项目的发展计划。

然而现阶段,由于啦啦操项目系统的学术研究和专业理论研究起步较晚,全国啦啦操委员会在2012年组织了“首届全国啦啦操科学论文报告会”,到2016年为止共举办了4届啦啦操论文科报会,旨在用先进的理论引领啦啦操的技术发展。强大的科学理论研究是支撑实践长远发展的根基,为了使更多的人了解啦啦操学术研究领域的面貌以及啦啦操项目的最新动态和前沿问题,本文对现有啦啦操文献进行了分类、比较与分析,揭示我国啦啦操研究现状与发展趋势,目的是让更多的研究学者能够快速立足于啦啦操研究的前沿阵地,弥补之前研究的空白之处,提高啦啦操在理论方面的研究水平,使啦啦操项目内化于心、外化于形。

1 我国啦啦操文献数量现状

1.1 文献数量分类和统计

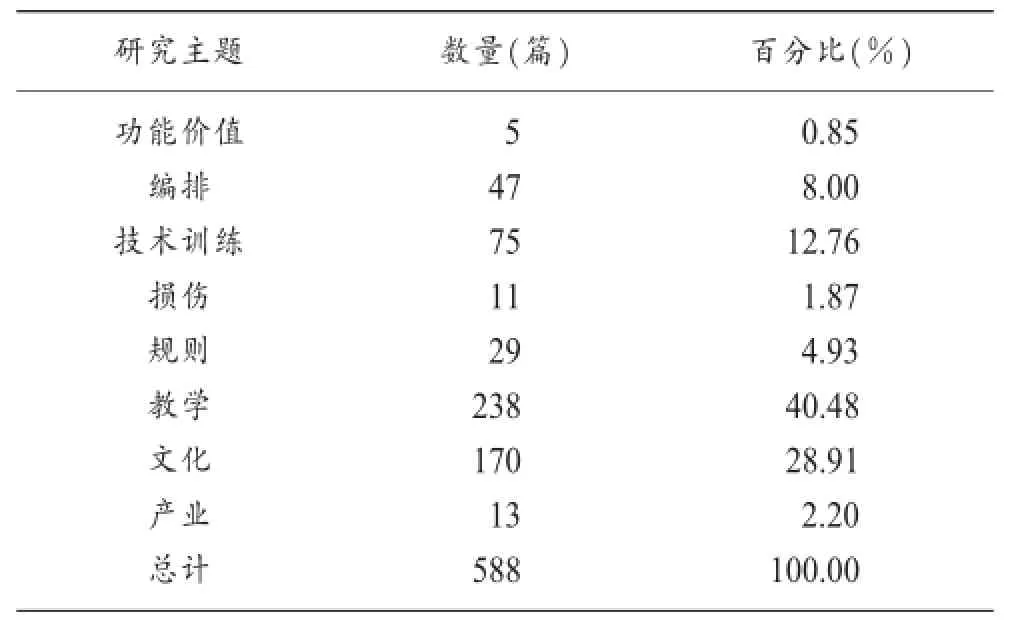

以“啦啦操”为关键词进行检索,在中国知网上共检索到588条结果。根据文献论文的研究主题进行分类,结果如表1所示:

表1 我国啦啦操文献分类统计表(2006-2016年)

据上表可得:关于啦啦操教学的文献所占比重最大为40.48%,其次为啦啦操文化(28.91%)、技术训练(12.76%)和编排(8.00%)等。考虑到校园为啦啦操的主战场,我国啦啦操相关研究文献主要集中在教学这一领域,而与之相关的其他领域研究较为薄弱。因此,在扩大啦啦操教学研究的同时,也需注重文化、规则、产业和损伤防护等薄弱方面,进一步挖掘啦啦操的发展潜力,加快推动该项目的发展。

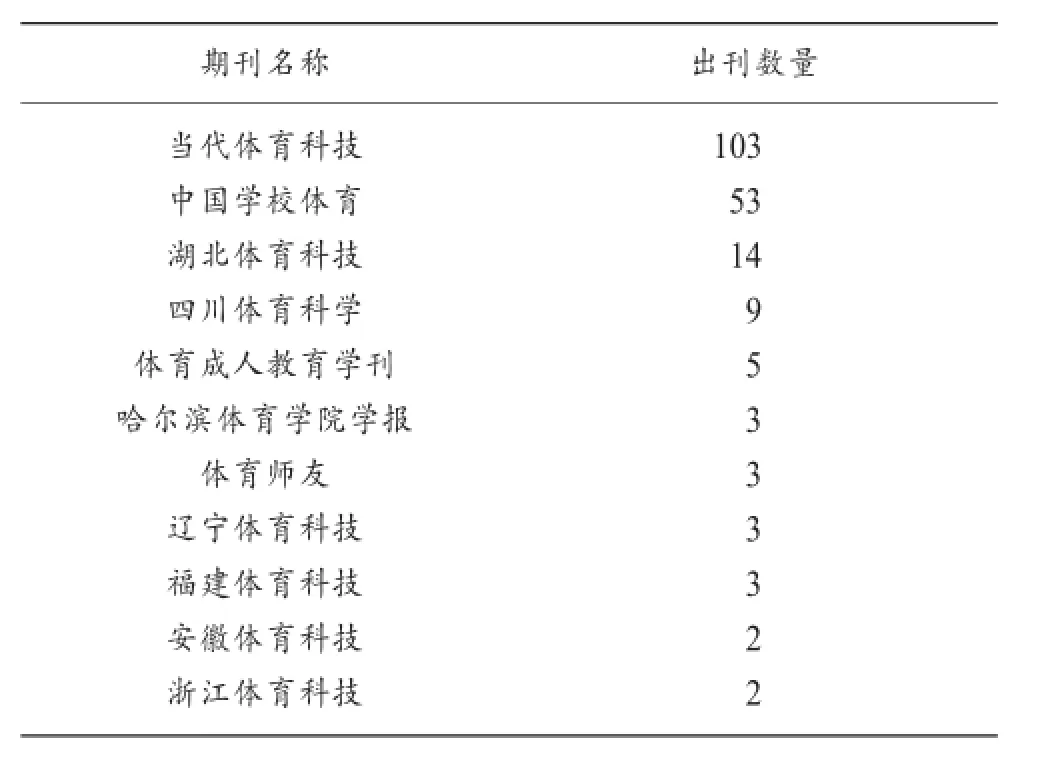

1.2 文献出刊水平和数量统计

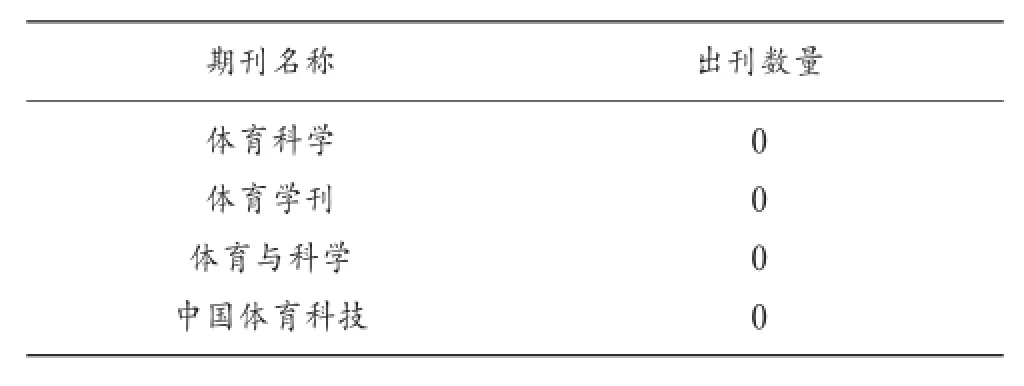

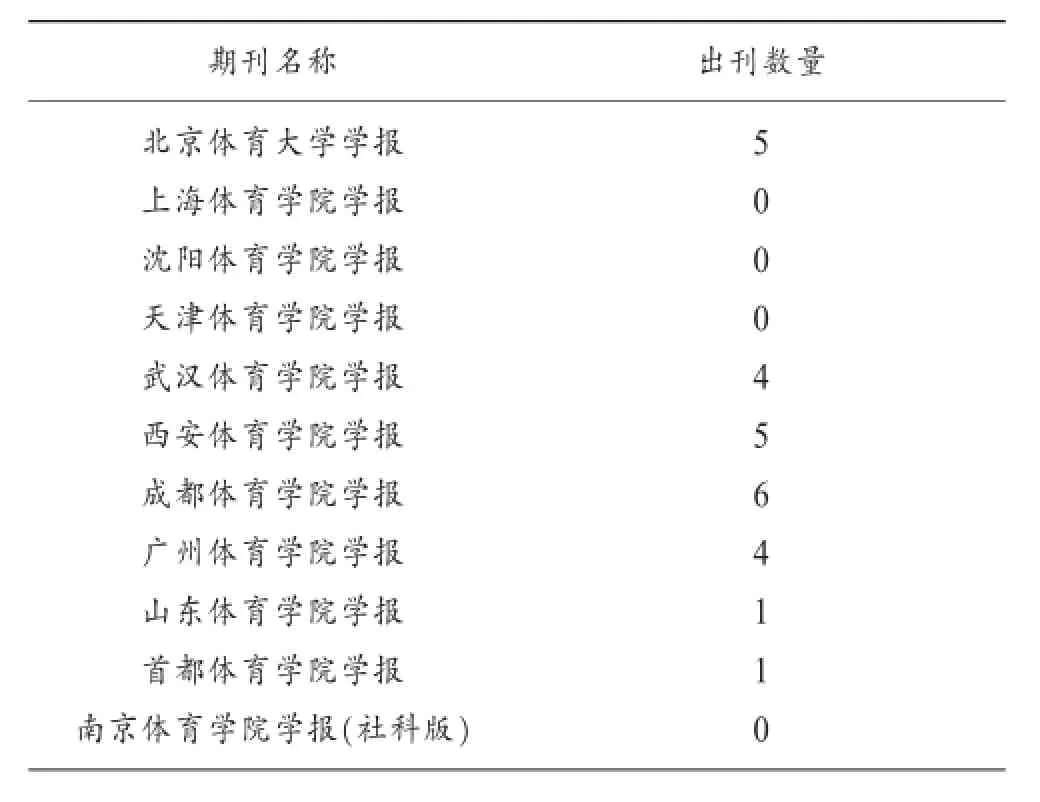

啦啦操项目的相关期刊文献数量在近几年来呈上升趋势,但与其他项目相比,投稿数量仍趋于滞后状态,再加之我国体育类期刊的等级限制,进而提高了对啦啦操项目学术研究的要求。本研究以北大和南大的体育类中文核心期刊为参考对象,将我国近十年的啦啦操文献分为A级(体育权威级刊物)、B级(各大专业体育类院校的刊物)和C级(省级重要刊物),统计如下:

表2 A级期刊啦啦操文献发表数量统计表(2005-2016年)

表3 B级期刊啦啦操文献发表数量统计表(2005-2016年)

表4 C级期刊啦啦操文献发表数量统计表(2005-2016年)

通过表2,表3,表4可得,啦啦操相关学术研究的文献主要分布在省级刊物中;在我国各大专业体育院校的刊物中,啦啦操相关研究的数量也是屈指可数;而对于我国体育权威期刊来说,啦啦操相关文献的刊登率为0。综上所述,在提高文章发表数量的同时更要注重内容质量的提升,这就要求我国啦啦操学术研究者要善于发现,在深入实践中去探索其中蕴藏的文化内涵和研究价值;其次要有创新意识,不走之前的老路子,结合实际,与时俱进,题新意更深;最后要加强自我的专业素养和文笔功底,从多角度去看待问题,发散思维,用敏锐的眼光挖掘更深层次的内容。

2 我国啦啦操文献研究领域现状与分析

2.1 啦啦操教学研究与分析

由表1可知,科研学者对啦啦操在校园中的推广十分重视。早在2005年学术期刊论文中,孙铁明和李慧娟对我国啦啦操运动项目的开展情况及现状进行分析,指出啦啦操在两广地区的高校开展较为普及,并提出该项目适合于各类学校,还应在中学推广和普及[1]。王丽娟和吕万刚针对我国十五所体育院校的啦啦操专项课程体系进行分析,认为啦啦操课程主要包括理论部分和技术部分,并且分类别列出高校开展啦啦操课程的主次内容以及教师和学生的分值比例[2]。在啦啦操教学现状的研究中不乏将其与新兴学习模式相结合的研究,聂英涛和王婴宁建议将“翻转课堂”这一新兴教学模式引入啦啦操课程教学,通过将其与传统教学模式相比发现“反转课堂”模式能够带动学生的自主学习性,同时增强团队合作能力,充分体现了科技推动教育的进步[3]。朱荣平认为将合作教学模式应用到啦啦操课程中是啦啦操教学的必然趋势,这样一来可以促进教师和学生的交流,更加符合啦啦操的项目特征[4]。王慧莉将美国品格教育TPSR教学理念运用到啦啦操实践教学中,经实验对照发现,实施TPSR教学策略组的学生的自主学习能力和人际协调关系能力有很大的提升,同时强调学生要注重道德能力的提升,使技术的展现充满独特的体文化内涵[5]。

经上述分析可得,我国啦啦操教学现状研究方面的文献较为全面且广泛,研究包括高校开设啦啦操课的现状、课程内容、创新课堂模式和制约其发展的教学实施因素等。鉴于理论需与实践相结合,上述文献中对啦啦操各个领域的研究现状的描述不能只停留在理论方面,而是要对其进行深刻的剖析以促进啦啦操的科学化发展。

2.2 啦啦操文化价值研究与分析

随着啦啦操运动项目的普及化,其文化价值也日益显著的凸显出来,文献涉及啦啦操校园文化建设的数量高达教学研究的80%。文化是人类所创造的物质财富和精神财富的总和,王慧莉以文化理论层次为指导,将大学啦啦操体育文化结构分为:精神文化层、制度文化层、物质文化层、行为文化层;其特征主要体现在稳定性、多元化、独创性、激励性和群体性等方面[6]。齐娇娇认为,啦啦操在推动我国社会主义文化建设尤其是在青少年文化建设中具有积极意义,应该根据啦啦操自身发展规律和青少年身心发展特点,在推动啦啦操的发展与传播的同时,充分发挥啦啦操的体育文化价值[7]。张景和曾吉指出,由于中美啦啦队文化的差异性和思维方式的不同,导致两国啦啦队水平的落差性[8]。钟海明通过分析我国啦啦操发展概况以及啦啦操的表演方式,探讨了啦啦操运动中融合的民族文化精神,指出只有将啦啦操与我国优秀传统文化相结合,才能既促进我国传统体育文化的发展又能使我国啦啦操发展迈向新台阶[9]。徐菲雪认为啦啦操本身所蕴含的体育文化逐渐开始影响着大学校园文化以及大学生的精神文化成长,但由于地区主客观因素的影响,某些高校在大学啦啦操体育文化的塑造与建设中还存在着诸多需要改善和提升的问题,啦啦操体育文化内涵还需丰富,并展望了其未来的发展[10]。邵文兴持有的态度是啦啦操作为一种新兴的体育项目,它在校园文化的发展中有着不可低估的作用,不仅可促进和谐校园的文化内涵的建设,同时也丰富了同学们的课余生活[11]。韩李美萱认为啦啦操作为一项年轻的运动项目,注重团队性、时尚性、活力性,符合当代校园文化建设的需要[12]。

目前啦啦操文化价值研究领域的主要阵地为大学校园[13-19],研究涉及的方面主要是针对啦啦操在大学校园中的文化建设作用,与其产生互动的体系多为校园文化,但对于啦啦操文化价值的内涵剖析以及其背后隐藏的文化意义的相关研究却较少,很少有学者将中国啦啦队的队伍文化建设和国外相比,进一步探究其自身的文化发展和继承性的文化延续,后继学者应多从文化的“多元化”方面去挖掘啦啦操文化价值的传承和影响。

2.3 啦啦操技术训练研究与分析

我国啦啦操项目虽然起步较晚,但其技术发展却已取得重大突破,这得益于我国啦啦操事业人对国外经验的积极探索和不懈努力。以“啦啦操技术训练”为主题词在中国知网上进行检索的结果为75条,约占总篇幅的12.76%。李小花提出,近几年的啦啦操技术水平发展显著,个别队伍的整体水平已挤进世界前列,但整体水平与日本及欧美国家相比差距较大,对项目的认知、啦啦操文化专业技术等方面都需要进一步学习、思考和探索,尤其是在成套动作的编排、完成动作的质量及难度动作选择等方面需要专业人士认真研究[20]。随着啦啦操项目技术的更新和进步,其技术训练研究逐渐细化到具体难度动作的阐述。左溢认为舞蹈啦啦操的难度分为三类:旋转、跳步、柔韧和平衡,在这三类难度动作中,旋转类难度是最不容易掌握的,而影响挥鞭转难度动作的因素有很多,这些因素相互关联,只有做到每个因素统一协调才能完成挥鞭转难度[21]。葛胜楠指出练习“阿拉C杠”这一类旋转难度所需要注意的几个难点问题,以及“阿拉C杠”动作训练方法与手段[22]。与此同时,现实中也存在很多制约啦啦操训练的方面,闫红提出了四川省高校啦啦操训练存在领导重视不够、训练经费缺乏、科研成果较少等问题。针对上述问题,也有学者将我国啦啦操项目发展与国外高水平队伍相比。黎佳佳认为我国啦啦操开展时间较短,内容、技术水平还处于萌芽状态,一直以来都以国外强队为学习对象。因此,我国啦啦操在借鉴他国发展成功之道的同时,要结合我国实际情况,寻求一条适合于我国啦啦操发展的道路[23]。

我国啦啦操在技术训练方面的相关研究很多[24-32],可见我国啦啦操专业人士为了提高我国啦啦操技术水平为此付出了艰苦的努力。张玲玲(2008)对我国啦啦操训练方面进行了相应的构建研究,她将训练内容分为两个方面:理论教育方面和训练方面,并将训练部分细化到身体、技术、艺术表现力、整体效果、舞蹈、音乐、心理、鼓动和战术这9个方面。啦啦操技术训练中包含了诸多项目,针对啦啦操项目的难度动作研究较为广泛,大量文献已细化到具体的某一难度动作进行阐述,但值得注意的是,啦啦操技术技术训练不单单只是难度动作的训练,还包括:啦啦操技术训练的科学方法、肢体协调性以及其他辅助性练习。相较科学训练方法的文献而言,其他辅助性练习的研究则较少,今后有关啦啦操技术训练方面的学术研究应更加综合完善,切合实际,促进多学科交叉互动,更好的带动我国啦啦操项目的发展。

2.4 啦啦操产业发展研究与分析

如今,我国的体育市场已经初具规模,随着市场经济的发展,体育改革的不断深入,体育产业的格局逐渐形成。在我国,参与啦啦队项目的人越来越多,人群的增加也逐渐带动了啦啦队产业文化的兴起。由于啦啦操产业在我国属于新兴体育产业,所以在中国知网上检索以“啦啦操产业”为主题词的文献仅有13余篇。最早冯道光在2007年指出制约我国啦啦队产业化发展的因素主要有教育资源的缺乏和推广普及的不全面。邱建钢认为,要想形成完善的啦啦操体育市场,就要扩大啦啦操的参与人数,增强全民科学健身的意识,大量举办与之相关的体育赛事活动,从而带动啦啦操相关产业的协调发展[33]。何洁将中美啦啦操产业发展情况进行对比,指出我国啦啦操产业应学习和深刻理解体育产业的含义,挖掘项目运动的文化内涵,借鉴国外先进经验,结合我国自身发展情况,探索出一条具有中国特色的啦啦操产业发展道路[34]。刘洋指出:体育项目发展会逐渐向产业化发展的方向迈进,而体育项目俱乐部的建立是体育产业发展的必经之路,在我国啦啦操快速发展的今天,建立啦啦操业余俱乐部具有十分重要的意义[35]。梁亚琪和李先雄认为我国啦啦操产业发展不完善,辐射范围不均衡,缺乏精品赛事的承办[36]。

啦啦操项目在我国发展已有十多年,虽然其普及程度有了很大提高但与之相关的生产经营活动的产业发展方面还处于摸索阶段。现有的文献中总结我国啦啦操产业发展现状的共同特点是:尚未形成完整的产业链,实施过程中存在很多制约性的问题[37-41]。因此,在今后的学术研究中,要针对我国特有的大环境进行特殊分析,在总结出问题的同时,更多的要出谋划策,为我国啦啦操产业能够在我国取得进一步发展添砖加瓦。

3 结论

通过以上对国内啦啦操的理论研究现状分析,可以发现我国啦啦操学术研究者围绕啦啦操的各项发展进行了丰富的阐述,如啦啦操的功能价值、编排、技术训练、损伤、规则、教学、文化、产业等。充分体现了我国体育界的学者对啦啦操项目的高度关注。同时,啦啦操的相关文献数量也很多,从研究的年限可以看出在啦啦操还未在国内得到广泛传播时就已有学者对啦啦操在我国的发展做出相关预测性的研究。综合分析国内学者对啦啦操多方面的研究成果,将会对我国啦啦操的发展奠定坚实的理论基础,同时能为啦啦操一线教练员提供科学系统的理论指导,进而提高我国啦啦操的整体水平。但其中存在的一些问题也不容忽视:

1)近年来啦啦操科研论文的数量逐年呈上升趋势,但核心质量的论文数量现状却并不乐观,主要由于有关啦啦操项目的选题不够新颖,表现为意义描述和现状太多,研究价值较为缺乏,论文整体缺乏创新性。

2)论文中所涉及的研究方法过于简单,样本太少,导致工作量不够饱满,缺乏说服力。缺少跨学科研究,谈啦啦操不能“就操论操”,否则研究结论就会局限于此。应该拓展多学科交叉研究,将啦啦操与体育创新学、符号学、美学、仿声学、观众心理学等多方面学科相结合,促进跨学科研究。

3)论文研究应持“人本”观念。啦啦操在训练的过程中受伤率极高,但目前有关啦啦操运动损伤防护研究的文献却十分稀少,啦啦操运动损伤原因需引起学者关注,为啦啦操运动员提供更科学的训练保障。

本文除分析现状外,同时提出了一定合理的建议。望我国学术人士能够扩大啦啦操的研究范围,更深层次的去挖掘其潜在文化特征,提高自身专业素养,为我国啦啦操的发展提供科学性的理论指导。

[1]孙铁明,李慧娟.我国啦啦操运动现状的调查与研究[J].西安体育学院学报,2005,22(4):85.

[2]王丽娟,吕万刚.我国体育院校啦啦操专项课程教学内容体系构建[J].武汉体育学院学报,2015,49(3):75-79.

[3]聂英涛,王婴宁.“翻转课堂”教学模式应用在高校啦啦操教学的优势分析[J].体育科技,2016,37(3):139-140.

[4]朱荣平.合作教学模式应用于普通高校啦啦操教学中价值的分析[J].科技资讯,2016,(5):90.

[5]王慧莉.TPSR教学策略在啦啦操教学中的应用[J].体育研究与教育,2014,29(1):64-66.

[6]王慧莉.大学啦啦操体育文化研究[J].武汉体育学院学报2013,47(3):96-100.

[7]齐娇娇.啦啦操的体育文化价值研究[J].运动训练学,2015,5(28):53.

[8]张景,曾吉.从啦啦队员表现力的差距中谈中美啦啦队文化差异[J].体育科技文献通报,2008,16(10):111.

[9]钟海明.啦啦操运动与民族文化融合研究[J].运动,2012,9(49):145.

[10]徐菲雪.大学啦啦操体育文化研究[J].当代体育科技,2015,5(34): 120-121.

[11]邵文兴.啦啦操运动在高校体育文化中的价值研究[J].当代体育科技,2014,4(7):119.

[12]韩李美萱.啦啦操运动对促进校园体育文化建设研究[J].运动训练学,2015,5(27):58+60.

[13]李慧,郭秀萍.啦啦操表演的文化元素探析[J].中国学校体育,2014,1(3):21.

[14]任晓凤,李格,刘永松.啦啦操在校园体育文化建设中的作用[J].山西体育科技,2008(4):52-54.

[15]张怡雯.大学啦啦操体育文化价值评价[J].青少年体育,2014(9): 79-81.

[16]穆飒.中美啦啦操文化比较分析[J].内蒙古教育(职教版),2015(05):40-41.

[17]董春杉,徐研.中国传统文化对啦啦操运动的影响研究[J].中国学校体育,2014,1(8):36-38.

[18]周婷,侯二牛.美学视角下我国啦啦操文化与中国风的融合[J].湖北体育科技,2016,35(3):208-210.

[19]韩旭.浅谈啦啦操在高校体育文化建设中的作用[J].继续教育研究,2010(7):175-177.

[20]李小花.2010年全国啦啦操冠军赛高校技巧拉拉操成套动作技术分析[D].华东师范大学,2011.

[21]左溢.舞蹈啦啦操挥鞭难度动作训练的优化研究[D].成都体育学院,2013.

[22]葛胜楠.舞蹈啦啦操动作“阿拉C杠”技术特点与训练方法探析[J].体育世界(学术版),2013(1):78-80.

[23]黎佳佳.中日竞技啦啦操的比较研究[D].北京体育大学,2011.

[24]倪洁.技巧啦啦操抛接中扣肩接轿技术与训练方法探析[J].运动,2012(34):12.

[25]杨文婷.啦啦操基本手位动作技术特征研究[D].成都体育学院,2014.

[26]周事业.我国技巧啦啦操项目体能训练特征及现状分析[D].陕西师范大学,2014.

[27]刘小静.技巧啦啦操手翻类难度训练方法的研究[D].北京体育大学,2010.

[28]赵宁宁.影响西安高校舞蹈啦啦操运动的相关因素分析[D].西安体育学院,2013.

[29]刘爽.舞蹈啦啦操旋转类难度动作训练的实验研究[D].吉林体育学院,2015.

[30]赵杰.技巧啦啦操核心力量训练方法的研究[J].南京体育学院学报(自然科学版),2013,12(1):55.

[31]曹森.我国技巧啦啦操运动员核心稳定性的研究[D].北京体育大学,2011.

[32]高丽.技巧啦啦操专项体能训练内容的研究[D].湖南师范大学,2014.

[33]邱建钢.我国啦啦操项目市场化推广策略研究——以“全国啦啦操规定套路”推广为例[J].西安体育学院学报,2012(6):62-64.

[34]何洁.中美啦啦操产业发展对比研究[D].成都体育学院,2013.

[35]刘洋.我国啦啦操业余俱乐部建立的可行性研究[D].成都体育学院,2013.

[36]梁亚琪,李先雄.我国啦啦操产业发展前景探究[J].商业论坛产业经济,2015(19):275.

[37]赵艳洁.体育产业化视域下我国知名职业啦啦队表演啦啦操的编排研究[D].山西师范大学,2014.

[38]邓陈亮.我国大体操产业发展思路与模式探索[D].成都体育学院,2012.

[39]赵艳洁,王彤.体育产业化视阀下我国表演啦啦操的编排风格分析[A].搏击(体育论坛),2014,6(5):69-71.

[40]尹彦丽,吴旻悦.浅谈我国啦啦操产业化发展[J].内江科技,2010(1):10.

[41]袁猷超.我国啦啦操赛事的市场化运作研究[J].当代体育科技,2015,5(23):139-140.

Literature Review and Analysis of China's Cheerleading Studies

CHEN Li-xia1,LI Xiang-xiang2

By using the method of literature,mathematical statistics and logic analysis,the literature data of Cheerleading in China during the past 10 years were analyzed.The researches showed that there were large quantity and wide range of academic researches.However,publications were published at lower levels,ideas were not novel enough,research methods were too simple,inadequate workload and lack of interdisciplinary research. Reasonable suggestions were put forward for the existing problems and scientific basis was provided in this paper.

Cheerleading;Literature review;Analysis

G831.3

:A

:1003-983X(2017)08-0663-04

2017-03-23

陈丽霞(1974~),女,安徽淮南人,硕士,副教授,研究方向:体育文化和女性体育研究.

陕西师范大学体育学院,陕西西安,710119 Institute of Physical Education,Shaanxi Normal University,Xi'an 710119,China