青少年运动员运动目标定向理论研究

谢圣松,董侠

青少年运动员运动目标定向理论研究

谢圣松,董侠

依托成就目标定向理论,对青少年运动员的运动目标定向理论的测量工具及应用领域进行探讨,以便及时引进、分析、验证、发展理论最新成果。做好测量工具的本土化,关注理论在特定人群、特定运动项目中的具体应用是理论发展的实践基础。

青少年运动员;成就目标定向;任务-自我定向;掌握-表现目标

1 理论发展

1.1 概念界定

1.1.1 青少年运动员

根据《中华人民共和国职业分类大典(2015版)》,运动员指的是:从事各类运动项目训练和比赛的专业人员。其主要工作任务是在教练员的指导下,进行体育专项训练,提高运动能力和技术水平;参加各级各类比赛,争取优异运动成绩。

不同项目、不同赛事中对青少年运动员的年龄范围界定有所不同。本综述选取“青少年运动员”作为研究对象,主要原因是处于青少年时期的运动员生理、心理都处在快速发展和变化阶段。美国健康促进的纲领性计划《健康美国人2020》(Healthy People 2020)中将青少年定义为13-18岁的人群[1]。国内有学者从狭义和广义两个角度对青少年进行界定:狭义的青少年是指个体由儿童转变为成人的过渡期,特指12-17岁的未成年人,12-14岁为少年期,即青春期;15-17岁为青年初期。广义的青少年则包括儿童(6-11岁)、狭义的青少年(12-17岁)和青年(18-40岁)三个年龄段[2]。

综上,本研究将青少年运动员定义为:年龄在13-18岁之间,从事各类运动项目训练和比赛的专业人员。

1.1.2 运动目标定向

运动目标定向是一种成就目标定向,即个体的特质性目标倾向[3,4]。成就目标被定义为进行某项成就行为的目的[5]。姒刚彦等人对“目标定向”所做的操作性定义是“运动员对待竞赛成就的社会化的态度性倾向”[6]。本研究则将“运动目标定向”定义为“青少年运动员对竞赛成就行为的社会化的态度性倾向。”

1.2 成就目标定向理论的发展

1.2.1 理论提出

成就目标定向理论的产生源于学者对成就动机的研究。Lewin及其同事(1944)发现“渴望成功”和“避免失败”这两种动机定向是影响行为的关键因素[7]。McClelland(1951)提出“成就动机”概念,并认为至少有两种成就动机,一种表现为定向于“避免失败”,而另一种则是围绕“取得成功”这一积极目标[8]。Atkinaon(1957)在Lewin及McClelland等人的研究基础上开展工作,针对影响成就行为的“取得成功”和“影响失败”这两种意向构建了一个数学框架,阐释个体成就动机如何受到两种意向及任务成功或失败可能性的影响[9]。

Diener和Dweck(1978)的研究记录并描述了面对失败的两种截然不同的反应。面对失败,有的孩子即使曾经有过成功经历,也会很快变得“无助”,并把他们此次的失败归因于低能力,表现出消极的影响。而那些掌握定向的孩子则不会把失败归因作为关注焦点,他们会积极寻求解决方案,以期提升自己的表现[10]。Nicholls与Dweck(1979)提出了个人在成就情境中追求的两种主要目标:1)表现目标(performance goals),指个体通过证明其能力,来维持对自身能力的积极判断,避免消极看法的目标;2)学习目标(learning goals),则指个体寻求的是不断增强自身能力或完成新任务的目标[11]。他们假设,表现目标促使个体关注其自身能力是否充足,这就导致他们在面对失败时易于出现“无助”反应,形成低能力归因,产生消极效果,恶化表现。学习目标则与之相反,它使个体专注于提升自己的能力,促进面对障碍时的掌握定向反应,如策略构建,产生积极效果,维持甚至提升表现[12]。

1.2.2 成就目标定向的二分理论

随着研究开展与深入,研究者确认了表现目标与学习目标的相对独立性,即成就目标定向的二分理论。Nicholls(1984)指出,成就行为被认为是发展或展示高能力而非低能力的行为。能力可以通过两种方式得到体现:一种是根据个体过去的表现或知识来判断其能力高低,在此情况下,掌握意味着能力;另一种是通过与他人能力比较来判断,这种情况下,仅仅掌握并不意味着高能力,个体必须在同等的努力付出下取得更大的成就,或者付出比他人更少的努力而实现相同的表现。在此基础上,Nicholls认为,当个体关注评价自身能力时,会倾向于将自己的努力和成就同他人进行对比,即采取一个相对外部或社会化的自我评估角度。他用“自我投入”(ego involvement)来描述这种个体展现差异化能力的情况。而当个体对完成任务时的能力与努力不作明确区分时,其倾向于自我评估,关注发展能力,而并不追求展现差异化,这即是“任务投入”(task involvement)[13]。而当要评价个体特质性的成就目标时,则使用“任务定向”(task orientation)与“自我定向”(ego orientation)的概念[14]。

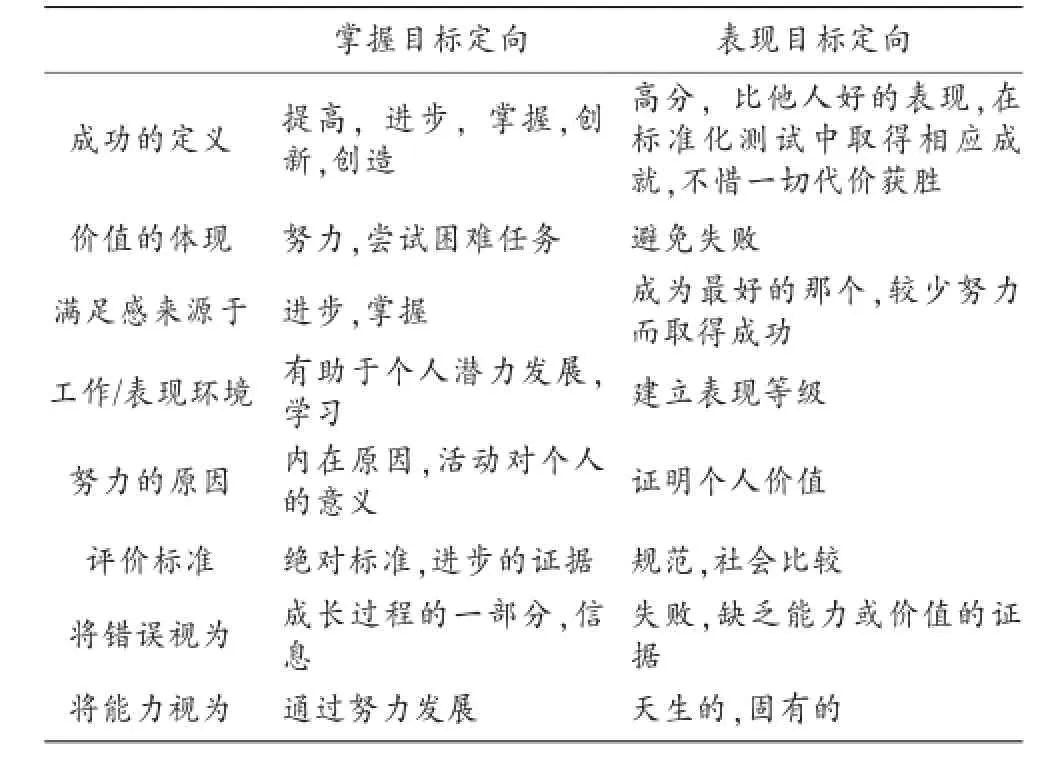

此外,Ames(1984)对掌握目标(mastery goals)和能力目标(ability goals)进行了区分;Deci和Ryan(1985)对比了自我投入和任务投入;Roberts(1992)区分了掌握目标和竞争目标(competitive goals)。尽管命名上有所差别,但这些研究者所提出的概念足以表明在成就目标定向中,有着掌握目标定向(学习目标定向/任务投入/任务定向)和表现目标定向(能力目标定向/竞争目标定向/自我投入/自我定向)两类不同的目标定向。Anderman和Maehr(1994)对掌握目标定向和表现目标定向的特点进行了归纳[15](见表1)。

表1 掌握目标定向与表现目标定向的特点

1.2.3 Elliot的成就目标定向理论

1)三分理论

Elliot和Harackiewkz(1996)为解释表现目标定向所产生的影响效果,在成就目标定向理论框架中引入“接近-回避”维度,将表现目标定向分为表现-接近目标定向和表现-回避目标定向,加上原有的掌握目标定向,形成了三因素理论。表现-接近目标定向的个体在与他人进行努力与成就的比较时,追求显示自身更高的能力,因此有时与掌握目标定向的个体相似,会挑战有一定难度的任务,但如若结果不理想,可能对其动机水平和坚持性造成消极影响。而表现-回避目标定向的个体在与他人进行努力与成就的比较时,追求的是避免错误与失败,因此更倾向于选择困难度较小的任务[16]。

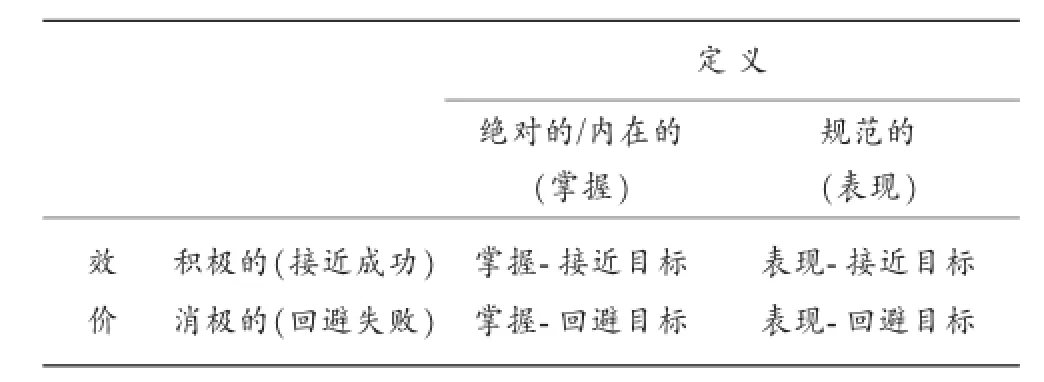

2)2 ×2 模型

后来,Elliot(1999)又进一步把掌握目标定向也用“接近-回避”分成了两部分,构造了2×2成就目标定向理论模型。该理论模型内含“掌握-接近”目标定向、“掌握-回避”目标定向,“表现-接近”目标定向、“表现-回避”目标定向四种成就目标定向。表现目标定向中的两个部分与三因素理论中相同。“掌握-接近”目标定向的个体追求提高自身能力或掌握新知识;“掌握-回避”目标定向的个体则关注维持已掌握的知识或能力,避免进行自身无法完成的任务。后者相比于前者往往更加小心谨慎,倾向于回避难度较大的任务[17]。这一由“掌握-表现”和“接近-回避”两个维度搭配所构造的模型可用图1表示。

图1 Elliot的成就目标定向理论的2×2模型

3)3 ×2 模型

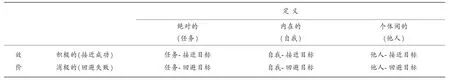

成就目标定向理论2×2模型中,不论是“接近”还是“回避”的掌握目标都关注“基于任务”或是“基于个体自身”的能力;而表现目标的两种取向则都关注“基于他人”的能力。Elliot(2011)认为,这一模型还存在进一步细分的可能,即根据其关注的能力类型来划分成就目标[18]。

“基于任务”的目标看重任务的需求(如获得正确答案,理解某个想法),对这些目标而言,能力根据对任务要求完成情况的好坏来确定。而“基于个体自身”的目标,以个体自身内在的轨迹为评价参照物,因此,对这些目标来说,能力的确定依据个体对比过去完成情况或未来理应达到的情况的好坏来确定。“基于他人”的表现目标则采用个体间评价参照,即能力好坏根据相对于他人做得好或坏来确定。日常生活中,“基于任务”的目标和“基于个体自身”的目标常常混合在一起,这也是为什么它们会用同一个“掌握目标”来表示的主要原因。但生活中也有两种目标明显存在差异的现象,如填字游戏中,有的个体以完成所有字为目标,而有的个体则以比之前填完更多的字为目标。

将以上三种定义了不同能力的目标与“接近-回避”相结合就产生了3×2的成就目标定向模型(见图2)。

图2 Elliot的成就目标定向理论的3×2模型

其中,任务-接近目标型成就目标定向关注基于任务的能力的获得,如正确地完成任务;任务-回避目标关注回避基于任务的能力不足,如避免不正确地完成任务。自我-接近目标关注基于自我的能力获得,如比以前做得更好;自我-回避目标则关注回避基于自我的能力不足,如避免比以前做得更差。他人-接近目标关注获得基于与他人比较的能力,如比别人做地更好;他人-回避目标则关注避免基于他人比较的能力不足,如避免比别人做地差。

2 国内外研究综述

2.1 成就目标定向理论相关测量工具

2.1.1 《运动中任务与自我定向问卷》

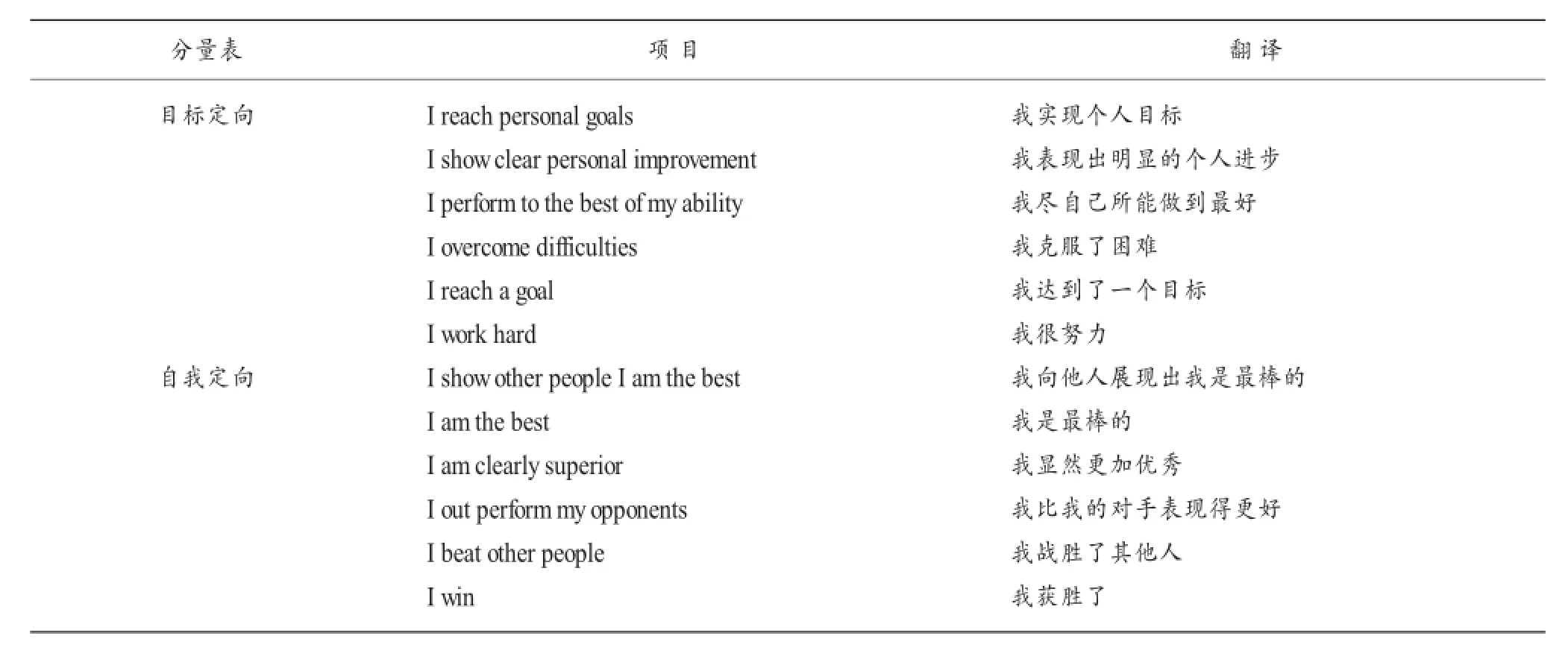

《运动中任务与自我定向问卷》(Task and Ego Orientation Sport Questionnaire,TEOSQ)是基于成就目标定向二分理论的测量工具。最初,Nicholls(1989)为测量学生在学业环境中的任务定向和自我定向设计问卷[19],而后Duda(1989)将它应用于体育领域,并对Nicholls的问卷进行了调整,设计了《运动中任务与自我定向问卷》[20]。我国学者陈坚和姒刚彦(1998)将其译成中文,该问卷包含《运动中任务定向》和《运动中自我定向》两个分量表,共13个条目,被试需回忆在运动中出现最佳成就感的时刻,并据此填写问卷。他们对武汉市110名在校高中生、大专生施测问卷以进行信效度检验,结果显示其具有较高的结构效度和内部一致性信度[21]。

2.1.2 《成功知觉问卷》

《成功知觉问卷》(Perceptions of Success Questionnaire,POSQ)也是成就目标定向二分理论在体育领域应用的重要测量工具。Roberts和Balague(1989)认为,运动环境与一般的学业环境存在明显差异,应当设计一份专门针对运动环境的问卷。因此,他们采用由美国心理学会(1974)推荐的量表设计流程,从过去的研究中选取量表项目,邀请教育及运动心理学领域中精通成就目标定向理论的学者组成专家组对量表项目进行评估筛选,并以美国中西部一所大学中的147名运动参与者为对象进行了检验,最终建构了一份包含26条项目、契合运动环境的量表。

1991年,Roberts等人为设计一份更为精简的问卷,根据过去研究中各条项目的因子载荷进行项目筛选,产生了一份包含16条项目的量表(各有8条项目分别测量任务定向和自我定向),并以美国中西部一座大学的243名运动参与者为对象进行检验,根据两次测试的因子载荷选取了12条项目(任务定向和自我定向两个分量表各6条项目),形成了针对成年人的成功知觉问卷,问卷项目如下(见表2)。

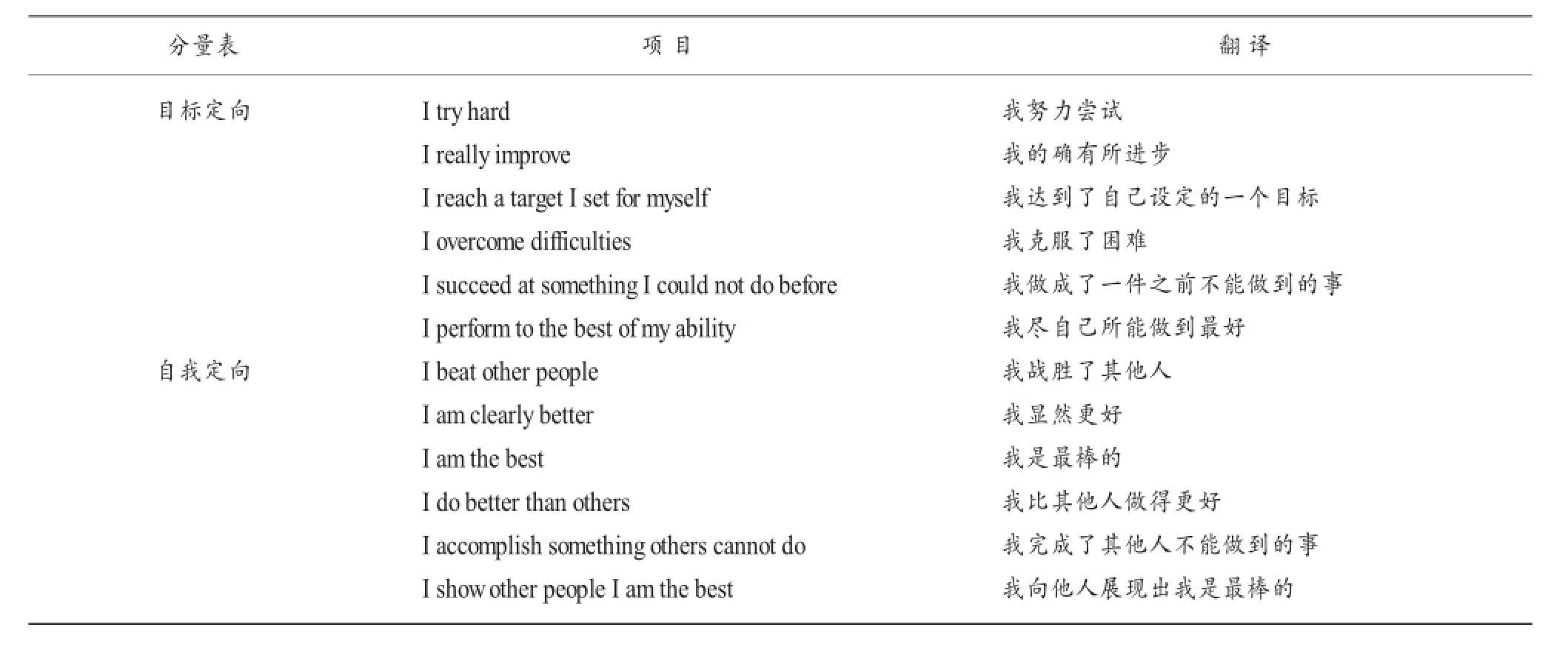

Treasure和Roberts(1994)以英国一所综合学校中330名儿童为对象开展研究,问卷初测发现,针对成人设计的《成功知觉问卷》的某些项目对这些儿童而言不易理解[22]。对此,他们对问卷进行了修订,产生了《成功知觉问卷》的儿童版本[23],如下表(见表3)。

2.1.3 成就目标定向理论2×2模型《成就目标问卷》

表2 《成功知觉问卷》(成人版)项目

表3 《成功知觉问卷》(儿童版)项目

Elliot和McGregor(2001)使用《成就目标问卷》(Achievement Goals Questionnaire)测量2×2模型中的4个目标,每个目标使用三条项目进行测量。如“这学期,我想要学到尽可能多的东西”等项目来测量“掌握-接近”成就目标定向;用“这学期,对我而言重要的是做得比其他学生好”等项目测量“表现-接近”成就目标定向;用“这学期,我的目标是避免学得比我原本可能学到的少”等项目测量“掌握-回避”成就目标定向;用“我这学期的目标是避免表现得比其他学生差”等项目测量“表现-回避”成就目标定向[24]。

Conroy等人(2003)将2×2模型的《成就目标问卷》应用于体育领域。他们以一所大学中356名业余运动员为研究对象,进行了《成就目标问卷》的修订、检验[25]。问卷项目如下(见表4)。

表4 《成就目标问卷》项目

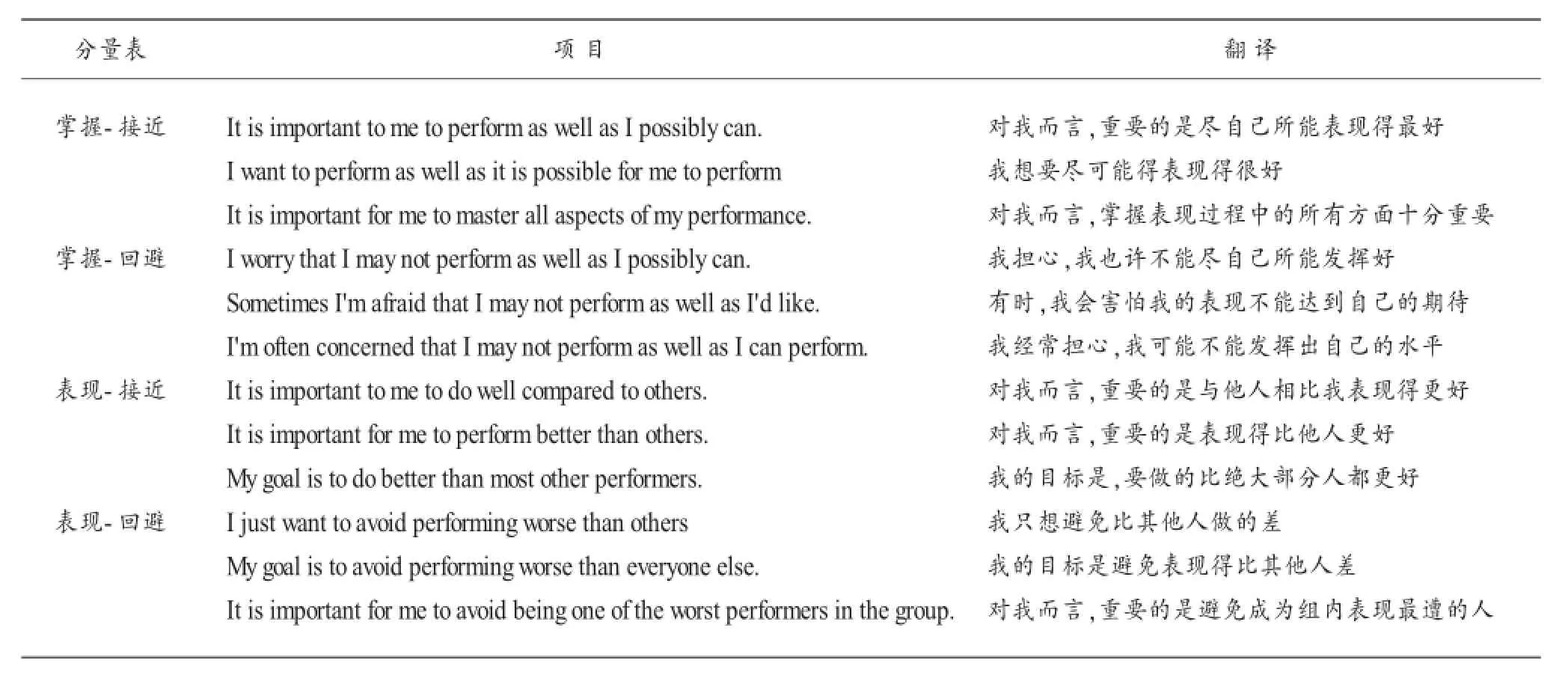

2.1.4 《成就目标定向3×2模型问卷》

Elliot等人提出成就目标定向理论3×2模型后,即针对每个目标选取项目,设计了《成就目标定向3×2模型问卷》(The 3×2 Achievement Goal Questionnaire)[26]。被试需对他们在心理学课程中,可能有也可能没有的目标的表述进行真实度评分,评分采用7分制,“1”代表“对我而言不正确”,“7”代表“对我而言完全正确”(1-7)(见表5)。

2.2 成就目标定向理论在体育领域的应用

2.2.1 国外相关研究

Duda(1989)在Nicholls问卷的基础上设计的《运动中任务与自我定向问卷》及Roberts等人设计的《成就知觉问卷》都是成就目标定向二分理论应用于体育领域的成功案例。Ommundsen和Pedersen(1999)基于成就目标定向二分理论,以挪威北部一场社区比赛中136名13-18岁青少年运动员为研究对象,考察其成就目标定向与身体及认知特质运动竞赛焦虑的关系,结果显示,自我定向和焦虑指数不相关,高任务定向则能够有效预测较低的认知焦虑[27]。

而Harwood等人(2000)则在体育领域对该二分理论进行了修正尝试,将体育中的成就目标分为纯任务目标(pure task involvement),自我关联的自我目标(self-referenced ego involvement),规范关联的自我目标(norm-referenced ego in-volvement)三种。纯任务目标关注努力、学习;自我关联的自我目标关注在比赛中充分发挥自己的能力、发掘自己的潜能;他人关联的自我目标关注与他人相比是否表现更好[28]。国内姒刚彦等人(2007)通过一项对高水平乒乓球运动员的实证研究,对该修正模型进行了检验。研究结果支持了Harwood等人所修正的模型,而其对特质性目标(目标定向)和状态性目标(目标投入)分别进行的工作也为其他研究者提供了参考[29]。

表5 《成就目标定向3×2模型问卷》项目

Conroy等人(2003)根据Elliot的成就目标理论2×2模型,以原有的学业成就目标问卷为基础,针对体育领域修改设计问卷,以356名大学生业余运动员为研究对象进行验证,结果显示该模型具有较好的适应性[30]。Mascret等人(2015)则将由2×2扩展而来的成就目标理论3×2模型应用于体育领域,设计问卷,以679名体育教育班的大学生为研究对象,进行了验证,在与其它模型(包括2×2模型)对比中也显现出了更好的适应性[31]。Lower等人(2016)采用此3×2模型对休闲运动进行了研究,他们对高等教育机构中的907名休闲运动参与者进行问卷调查,结果发现,任务-接近目标与感知到的运动参与益处显著相关,而其它目标则与其没有显著关系。研究认为,该模型在休闲运动中具有实用性,可帮助指导相关干预项目和实践[32]。

2.2.2 国内相关研究

我国体育领域基于成就目标定向理论的研究也多采用二分理论。青少年体育活动的目标定向得到了诸多学者的关注。孙延林等人(2001)通过对英格兰的824名初中生开展调查,研究了目标定向等内容的性别及年龄差异,结果显示自我定向与男生的身体活动参与行为呈正相关,与女生则是负相关;任务定向与女生的身体活动参与行为呈正相关,在男生方面无影响[33]。孙延林等人(2006)针对青少年体育活动开展内部动机及目标定向的研究结果显示,学习定向与青少年体育课的满意度以及内部动机有显著正相关;而成绩定向则相反,呈现显著负相关。研究由此建议,要在体育活动中减少竞争气氛[34]。

大学生在运动中的目标定向也得到了一定关注。刘晓飙(2005)研究了运动和学业情景中体育专业与非体育专业大学生的目标定向差异,研究发现,两种情景中的任务定向和自我定向分别显示显著相关,可能存在某种迁移现象;任务情景中,两个群体都由任务定向占主导地位,但体育专业学生低于非体育专业学生[35]。刘玉江等人(2008)通过研究,在我国大学生中验证了任务定向和自我定向这两种运动中的目标定向,肯定了《运动中任务定向与自我定向问卷》的构建效度。此外,研究结果还显示,两种定向在男、女生之间无显著性差异,而在年级高低上差异显著。

3 小结

成就目标定向理论是成就动机研究的一大重要理论,受到众多学者的关注与研究。该理论的发展经历了二分理论的出现、成熟与修正,Elliots三分理论、2×2模型、3×2模型的不断完善,已经形成了较为稳定的体系;同时测量工具的设计、检验也与理论发展并行。在国外研究中,该理论的发展成果往往能很快应用于体育领域进行验证、讨论,而国内体育领域对于成就目标定向理论的关注主要集中于二分理论,Harwood所做的修正、Elliots等人提出的模型并没有得到较多的应用。国内在进行成就目标理论应用于体育领域的研究时,除应更及时地引进、分析、验证、发展理论最新成果;做好测量工具的本土化等。同时,该理论在特定人群,如青少年;特定运动项目,如速度耐力型项目中的具体应用也值得关注。

参考文献:

[1]Healthy People 2020.Physical Activity.[EB/OL].http://www. healthypeople.gov/2020/topicsobjectives2020/overview.aspx?topicid=33.

[2]莫晓春.关于“青少年”年龄界定问题的思考[J].广西青年干部学院学报,2009,19(2):38-40.

[3]Finney SJ,Pieper SL,Barron KE.Examining the psychometric properties of the achievement goal questionnaire in a more general academic context[J].Educational and Psychological Measurement,2004,64(2):365–382.

[4]Hulleman CS,Schrager SM,Bodmann SM,et al.A meta-analytic review of achievement goal measures:Different labels for the same constructs or different constructs with similar labels[J].Psychological Bulletin,2010,136(2):422-449.

[5]Maehr ML.Thoughts about motivation[M].In C.Ames&R.Ames(Eds.),Research on motivation in education.New York:Academic Press,1989(3):299-315.

[6]姒刚彦,李庆珠,刘皓.对运动成就目标三维模型的检验——项对高水平乒乓球运动员的实证研究[J].心理学报,2007,39(1):163-175.

[7]Lewin K,Dembo T,Festinger L,et al.Level of aspiration[M].J McHunt Personality and the Behavior Disortiers,1944,70(70): 333-378.

[8]McClelland DC.Measuring motivation in phantasy:the achievement motive[M].HGuetzkow Groups,leadership,and men,Carnegie Press.1951:191-205.

[9]Atkinson JW.Motivational determinants of risk-taking behavior[J]. Psychological Review,1957,64,Part1(6):359-372.

[10]Diener CL,Dweck CS.An analysis of learned helplessness:Continuous changes in performance,strategy and achievement cognitions following failure[J].Journal of Personality and Social Psychology,1978(36):451-462.

[11]Nicholls JG,Dweck CS.A definition of achievement motivation[M]. Unpublished manuscript,University of Illinois at Champaign-Urbana,1979.

[12]Elliott ES,Dweck CS.Goals:An Approach to Motivation and Achievement[J].Journal of Personality and Social Psychology,1988,54(1):5-12.

[13]Nicholls JG.Achievement Motivation:Conceptions of Ability,Subjective Experience,Task Choice and Performancer[J].Psychological Review,1984,91(3):328-346.

[14]Nicholls JG,Patashnick M,Cheung P,et al.Can achievement motivation theory succeed with only one conception of success[M].In E Halisch&J.Van den Beroken(Eds.),International perspective on achievement motivation,1989:187-208.

[15]Anderman EM,Maehr ML.Motivation and Schooling in the Middle Grades[J].Review of Educational Research,1994,64(2):287-309.

[16]Elliot AJ,Harackiewicz JM.Approach and Avoidance Achievement Goals and Intrinsic Motivation:A Mediational Analysis[J].Journal of Personality and Social Psychology,1996,70(3):461-475.

[17]Elliot AJ.Approach and avoidance motivation and achievement goals[J].Educational Psychologist,1999(34):169-189.

[18]Elliot AJ,Murayama K,Pekrun R.A 3(2 achievement goal model[J].Journal of Educational Psychology,2011,103(3):632-648.

[19]Nicholls JG.The competitive ethos and democratic education[M]. Cambridge,MA:Harvard University Press,1989.

[20]Duda JL.Relationship between task and ego orientation and the perceived purpose of sport among high school athletes[J].Journal of Sport&Exercise Psychology,1989(11):318-335.

[21]陈坚,姒刚彦.《运动中任务定向和自我定向间卷》与《学业中任务定向和自我定向间卷》的初步检验[J].湖北体育科技,1998,(3):44-48.

[22]Treasure DC,Roberts GC.Cognitive and affective concomitants of task and ego goal orientations during the middle-school years[J]. Journal of Sport and Exercise Psychology,1994(16):15-28.

[23]Treasure DC,Roberts GC.Perception of success questionnaire:Preliminary validation in an adolescent population[J].Perceptual and Motor Skills,1994(79):607-610.

[24]Elliot AJ,McGregor HA.A 2×2 achievement goal framework[J]. Journal of Personality and Social Psychology,2001(80):501-519.

[25]Conroy DE,Elliot AJ,Hofer SM.A 2×2 Achievement Goals Questionnaire for Sport:Evidence for Factorial Invariance,Temporal Stability,and External Validity[J].Journal of Sport&Exercise Psychology,2003(25):456-476.

[26]Elliot AJ,Murayama K,Pekrun R.A 3×2 achievement goal model[J].Journal of Educational Psychology,2011,103(3):632-648.

[27]Ommundsen Y,Pedersen BH.The role of achievement goal orientations and perceived ability upon somatic and cognitive indices of sport competition trait anxiety[J].Scandinavian Journal of Medicine&Science in Sports,1999,9(6):333-343.

[28]Harwood CG,Hardy L,Swain A.Achievement goals in sport:A critique of conceptual and measurement issues[J].Journal of Sport& Exercise Psychology,2000(22):235-255.

[29]Conroy DE,Elliot AJ,Hofer SM.A 2×2 Achievement Goals Questionnaire for Sport:Evidence for Factorial Invariance,Temporal Stability,and External Validity[J].Journal of Sport&Exercise Psychology,2003(25):456-476.

[30]Mascret N,Elliot AJ,Cury F.Extending the 3×2 achievement goal model to the sport domain:The 3×2 achievement goal questionnaire for sport[J].Psychology of Sport and Exercise,2015(17):7-14.

[31]Lower LM,Newman TJ,Pollard WS.Examination of the 3x2 Achievement Goal Model in Recreational Sport:Associations with Perceived Benefits of Sport Participation[J].International Journal of Sport Management,Recreation&Tourism,2016(26):44-53.

[32]孙延林,C.K.John Wang&Stuart J.H.Biddle.青少年体育活动中的目标定向和自我决定理论:年龄和性别的差异[J].天津体育学院学报,2001,16(3):10-14.

[33]孙延林,刘立军,叶加宝,等.青少年体育活动中的内部动机和目标定向研究[J].天津体育学院学报,2006,21(2):108-110.

[34]刘晓飙.不同情景中体育专业与非体育专业大学生目标定向差异比较研究[J].武汉体育学院学报,2005,39(11):54-57.

[35]刘玉江,王嵘,孙拥军.大学生运动中任务定向和自我定向的验证性因素分析[J].北京体育大学学报,2008,31(7):974-975+ 990.

Goal Orientation Theory in Adolescent Athletes

XIE Sheng-song,DONG Xia

Based on the theory of achievement goal orientation,this paper probed into the measuring tools and application fields of adolescent athletes'goal orientation theory,in order to introduce,analyze,verify and develop the latest theoretical results.Localizing the measurement tools,and focused on the specific application of groups and sports sports was the practical basis for theoretical development.

Adolescentathletes;Achievementgoalorientation;Task-egoorientation;Mastery-performancegoal

G80-05

:A

:1003-983X(2017)08-0747-06

2017-06-27

谢圣松(1969~),男,浙江奉化人,高级教练,研究方向:青少年皮划艇训练竞赛与管理.

宁波市水上运动训练基地,浙江宁波,315000 Ningbo Aquatics Sports Training Center,Ningbo 315000,China