成都武侯祠藏族聚居区城市空间现状调查与分析

卢叶炅, 赵开元, 关沂宣, 梁援战, 杜 聪, 刘艳梅

(西南民族大学城市规划与建筑学院, 四川成都 610041)

成都武侯祠藏族聚居区城市空间现状调查与分析

卢叶炅, 赵开元, 关沂宣, 梁援战, 杜 聪, 刘艳梅

(西南民族大学城市规划与建筑学院, 四川成都 610041)

改革开放以来大量少数民族人士迁入城市,促进了城市的繁荣与经济的发展,也带来他们特有的文化,进而形成城市的特色街区,给城市带来活力。但由于不同民族对空间需求的不同,出现了许多城市空间问题。文章通过对成都武侯祠藏族聚居区的城市外部空间现状进行调研,探明少数民族聚居区对城市空间发展的影响。

藏族聚居区; 城市空间; 街道

随着我国城市化进程的加快,越来越多的少数民族人士迁入城市,他们在城市工作,经商,学习,定居并逐渐形成了聚居区。外来文化的进入为城市注入新的活力,促进了城市的多元化发展,但由于各民族的生活习惯,活动方式和宗教习俗都有所不同,导致原有的城市空间在实际使用过程中出现了很多问题。笔者通过对成都武侯祠藏族聚居区的城市空间现状调研,探究民族聚集区的内在活力及其对城市空间发展的影响,为该民族聚居区的外部城市空间改善提供参考。

1 成都武侯祠藏族聚居区的形成

成都是我国西部地区政治经济文化的中心,据第六次全国人口普查显示,成都全市共有55个少数民族共计126 939人,流动人口近400万人。藏族是成都市人口最多的少数民族,主要分布在新南门、西门和武侯祠横街,其中以武侯祠横街片区人口最多、范围最大、特色最为鲜明。

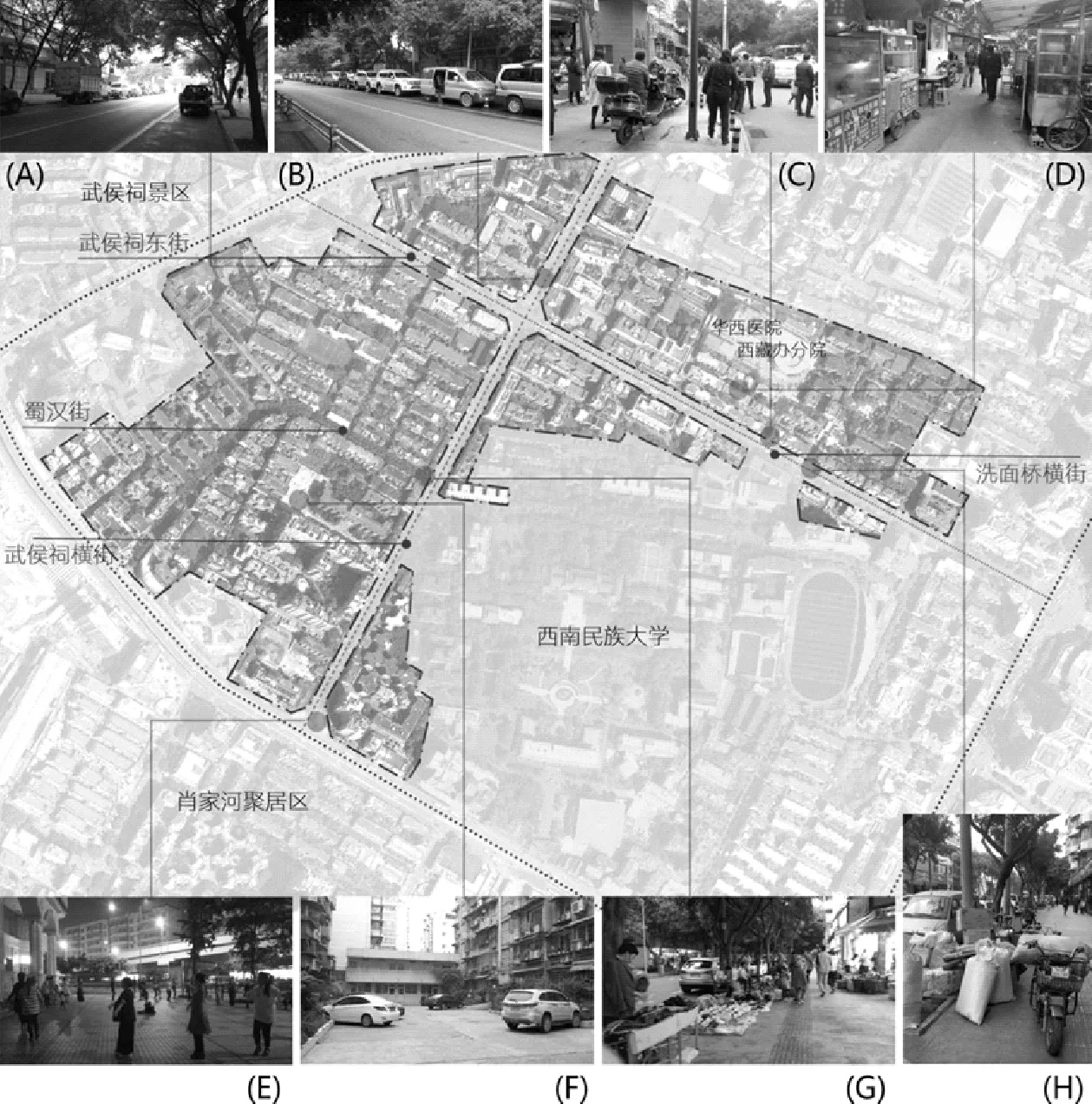

武侯祠藏族聚居区位于武侯祠以南,肖家河以北,东临西南民族大学(图1)。目前,聚居区内有户籍藏族人口3万多人,无户籍常住的藏族流动人口20万左右,共有藏族店铺282家,其中唐卡、服饰、佛像雕塑、手工艺品以及餐厅旅馆一应俱全,因此这里也被称为“成都的八廓街”。藏族聚居区能发展至今天的规模是数百年来汉藏文化碰撞和交融的结果,其历史形成可分为三个阶段。

1.1 萌芽期(20世纪之前)

川藏间最早的商贸关系起源于一千多年前唐宋时期的“茶马互市”,藏族由于“其腥肉之食,非茶不消;青稞之热,非茶不解”,而将茶作为“一日不可或缺”的生活必需品[1]。由于青藏高原素不产茶,茶叶多从四川运入,而当时的成都就是茶马古道的起点之一。元朝中央为了加强西藏与内地的往来在川藏线大兴驿站,使川藏间的茶马古道大大延伸,而成都武侯祠浆洗街片区正是藏人商队进入中原的落脚点。明清时期,中央对西藏的控制进一步加强,双方长期保持着贡賜关系并规定乌思藏、朵甘思各部朝贡必须从“四川路”来京。在清《锦城竹枝词》就有记载“大头人顶有蓝红,奉化馆前言语通。藏佛藏香兼氆氇,先来松茂道衙中。[2]”词中的“大头人”即是土司,他们将藏香、氆氇从奉化馆发送内地。可见当时浆洗街附近的奉化馆是就是西藏及川边土司、头人来成都时的住宿之所。数百年的商业往来使这片区域早已孕育出藏文化的萌芽。

图1 武侯祠藏族聚居区

1.2 奠基期(20世纪初至20世纪80年代)

20世纪初英国殖民者侵占西藏,中华民国失去对西藏的实际控制权,抗日战争期间茶马古道被作为战时后方物资的运输通道,汉藏之间的贸易也因此受到影响。直到1949年新中国成立后,双边贸易得到恢复,并将西藏驻四川办事处,甘孜驻成都办事处,华西医院西藏成办分院等机构都设立于武侯祠浆洗街片区,因此有了大量来此地的就医、办公或办事的藏民,进而有了在此定居的人口,并随着人数的增加,开始形成聚居区。

1.3 扩张期(20世纪80年代至今)

改革开放之后,中国加速了城市化的进程。大量西藏、甘孜、阿坝州的藏民开始迁入成都,而拥有良好服务机构以及数百年商业往来的武侯祠浆洗街片区自然成为了藏民的首选。随着人数的激增,藏族店铺的数量也以每年二三十家的速度增长。聚居区内原有空间已无法满足迁入藏民的需求,聚居区开始有向外扩张的趋势。

2 成都武侯祠藏族聚居区城市空间现状调研

2.1 调研的基本情况

本次调研以藏族聚居区的公共空间为主,主要内容包括:聚居区城市空间基本状况,街巷空间的使用状况,街巷空间的满意度状况。调查的主要方法包括:(1)问卷调查:调研共发放问卷200余份,回收192份,有效问卷174份。(2)行为观察:对每条街道及主要公共空间进行了数天的行为观察,记录了各公共空间的活动发生情况及发生频率。(3)空间测量:对现有街巷,广场的空间尺度进行测绘。

2.2 武侯祠藏族聚居区城市空间基本状况

聚居区的城市空间由街巷空间,活动空间和休息空间组成。街巷空间包括武侯祠横街,武侯祠东街,洗面桥横街和蜀汉街。活动空间包括广场、小区内的庭院。休息空间包括室外摆放的座椅、小品和景观。其现状如下:

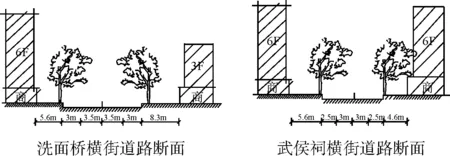

(1)空间尺度:聚居区内的建筑大多是3到7层,上宅下铺的成都传统街区模式。住宅小区的规模较小,内部公共空间多是宽不过20 m进深不足30 m的方形庭院。每条街道的尺度也有所不同,武侯祠东街与洗面桥横街的街道较宽,人流量也较大,武侯祠横街和蜀汉街的街道相对较窄,人流量也较少(图2)。

图2 聚居区街道断面示意

(2)功能:聚居区街道除了满足最基本的通行需求之外,由于大量藏族外来人员的涌入,使得藏文化相关的商业业态不断扩展,商业氛围浓厚。街巷上小区,酒店和医院前的空间都成为人群汇聚的节点。

(3)设施:整个街区仅在武侯祠横街南端和十字路口北侧有布置少量座椅,在武侯名园南部有一处临时的公共停车场。此外除了武侯名园这样的新建小区,绝大多数的住宅小区内部都缺少配套的服务设施,见图1F。

(4)街道界面:随着藏族民众的迁居以及藏族店铺的增加,街道界面也呈现出藏式风格。如一些宗教用品店铺和藏餐厅的色调多用红、黄、白三色,立面的装饰符号也都保持了藏族的原乡风格。此外,街道依然留有部分本地居民以及其他少数民族开设的店铺,因此整体的街道界面并不统一。

(5)绿化:街道的绿化主要由街边的小叶榕构成,洗面桥横街和武侯祠横街小叶榕的排布较密,每间隔6 m就有一棵,而蜀汉街的行道树排布相对稀疏。而其余的公共场所,除了康定酒店和武侯名园内有较好的绿化和景观之外,绿化面积都较低,甚至完全没有绿化。

2.3 街巷空间的使用状况

2.3.1 洗面桥横街的空间使用状况

洗面桥横街的街道宽度最大,人流量最多,街道空间的使用也最混乱。例如部分店主在行道树下搭设雨棚和桌椅,将其作为私人空间使用,或是作为卸货平台或是堆放杂物的场所,见图1H。华西医院西藏办分院入口处是这段街道的主要人流汇集点,见图1C。由于入口空间较小无法容纳过多的人,使得部分人群汇集于距入口约20 m处的一个居住小区的内,小区内的住民见此商机纷纷在庭院内摆摊设铺,见图1D,使得原本的活动空间变成了商业场所。

2.3.2 武侯祠横街的空间使用状况

武侯祠横街分南北两段,由于宗教用品店数量最多且分布相对集中,因此该街的僧侣数量、佛教信徒以及乞讨的人数都较多。北段的“康定大酒店”常有从成都发往康定的班车,因此从清晨到傍晚各时间段都有人群集中在酒店入口,且街道右侧的停车道也停满了发往康定的黑车,见图1B。每到夜晚店铺打烊之后,街道边就出现形形色色的小摊贩,贩卖衣物、水果和一些日用品,见图1G。横街南段横街南端的攀枝花银行前的扇形空地是聚居区内唯一的“广场”,在每周五晚,都有藏民聚集在此地举行藏族传统的跳锅庄活动,见图1E。

2.3.3 蜀汉街的空间使用状况

蜀汉街位于聚居区西侧,与武侯祠横街南段相接,居民多为本地原住民,因此藏族店铺,过往僧侣以及游客的数量都相对较少。相比另外两条街浓厚的商业氛围,蜀汉街更显清静而生活化。傍晚的时候,常看见一些店主和老人搬椅子坐在街边闲聊,一些居民会在街上遛狗,天气好的时候小区的庭院内常有居民聚在一起进行桥牌、麻将等娱乐活动。

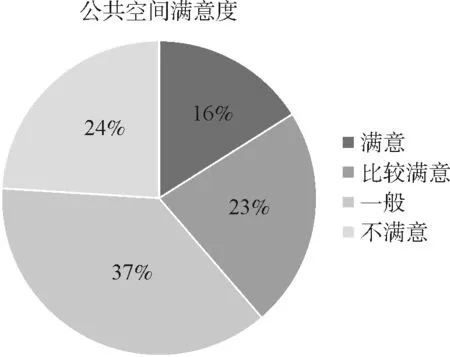

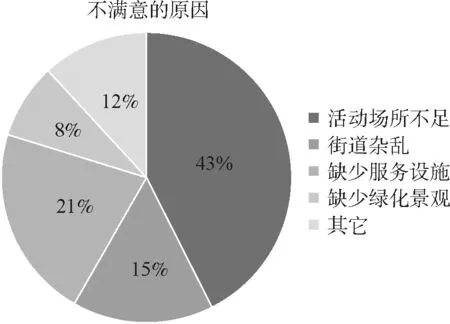

2.4 街巷空间的满意度状况

根据对问卷的统计分析(图3),居民的活动范围多限于小区内部或是聚居区之外的场所,而很少选择在街区内部活动。当问及原因时多数居民认为街道没有生活气息不适合活动,并希望增加像活动中心、广场和公园这样的公共活动场所,由此可见聚居区居民对公共空间的整体满意度较低,公共空间存在较多问题。

3 成都武侯祠藏族聚居区城市空间存在的问题

(1)原有的活动空间被压缩。由于来此就医,办事的藏民以及外来游客等流动人口的增加,街区越发商业化,已经无法满足居民原有的交流和活动的需要。

(2)缺少大型活动场所。聚居区内部缺少像公园、广场这样供居民活动、交流、休憩或组织大型节日活动的场所。

(3)街道空间混乱。一些商家将街道空间占为己有,或是当作堆卸货物的场所,使得这些公共空间失去了其原有的功能,成为行人不愿意接近的消极空间。

(4)街道界面缺少统一。店铺缺乏合理规划和立面的统一设计,藏族的宗教用品店、成都本地的小餐馆以及现代服饰店,不分民族、时代和种类全部杂糅在一起,共同组成了街道的界面。

(5)公共服务设施不完善。在街道和人流汇聚点缺少座椅、景观小品以及健身器材等公共服务设施。

4 原因分析

(1)历史原因:早期的城市规划对汽车的发展以及人们对公共空间的需求预计不足,此外街区在最初规划建造时并未考虑藏民的迁入与藏文化的特征。

(2)文化原因:不同民族的生活方式和文化习俗都存在差异,街区原有的商业无法满足藏民的需求,进而促进了藏族店铺的增加,反之随着业态的完善又促进更多的藏民迁入,进而增加了原有空间的压力。

(3)管理原因:从公共空间的使用情况来看,有关部门重视街道安全的问题,但在街道管理的方面还有所不足。

5 结束语

思想家亨利·列斐伏尔提出“城市空间的本质是物质领域、精神领域和社会领域的统一。[3]”因此城市空间不仅是容纳生活的载体,也是人们精神的寄托与情感的归宿。武侯祠藏族聚居区在发展过程中已经形成了独特的街区文化,藏民在不断迁入的过程中也逐渐对这片土地产生了文化认同感。虽然在使用过程中出现了许多城市空间问题,但聚居区能发展至今天的规模,无论是从汉藏文化的交融还是作为成都市重要的旅游资源来看都具有重要的意义。为了使藏族聚居区能够更好地发展,我们应该从聚居区的历史发展、文化特征、人口流动、居民需求等多角度出发,结合各方面影响因素合理,有效的改善聚居区的城市空间现状。

[1] 任新建. 茶马古道的历史变迁与现代功能[J]. 中华文化论坛, 2008(S2): 53-55.

[2] 谭继和. 竹枝成都[M]. 四川人民出版社,2008.

[3] 王婧. 城市区域空间的文化性研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2010.

西南民族大学2017年国家级大学生创新项目《基于外来文化影响下的城市空间问题调查研究——以武侯祠藏族聚居区为例》(项目编号:201610656061)

卢叶炅(1995~),男,在读本科,建筑学专业。

刘艳梅,女,副教授,研究方向为建筑设计及理论研究。

TU984.12

A

[定稿日期]2017-04-06