构建留守儿童心理健康服务模式研究

----以康平、新民为例

邹茹莲, 刘东越, 邓明洋

(1. 沈阳市心理研究所, 辽宁 沈阳 110011; 2. Upper Canada College, 加拿大 多伦多)

构建留守儿童心理健康服务模式研究

----以康平、新民为例

邹茹莲1, 刘东越1, 邓明洋2

(1. 沈阳市心理研究所, 辽宁 沈阳 110011; 2. Upper Canada College, 加拿大 多伦多)

调查了康平、新民留守儿童的生活、生存状态及存在的问题,对留守儿童生存问题的成因进行了分析,提出了构建留守儿童心理健康服务体系的建议和对策。

留守儿童; 心理健康; 服务模式

留守儿童是指父母双方外出务工或一方外出务工另一方无监护能力、不满16周岁的未成年人[1]。留守儿童面临的最大问题就是家庭教育的缺失和监护问题,以及由此引发的留守儿童心理、思想、观念等方面的偏差问题。虽然国家在近些年加大了对留守儿童的关注力度,也出台并实施了一系列相应的政策,但农村留守儿童的问题始终存在甚至覆盖了整个社会[2]。据2016年11月9日民政部发布数据显示,我国16岁以下农村留守儿童有902万人,其中由祖父母、外祖父母监护的805万人,无人监护的36万人。目前沈阳地区留守儿童情况怎样,我们以康平和新民为例进行调查,基本情况如下:

一、 留守儿童的现状

笔者在康平和新民两地分别采用抽样问卷调查与访谈两种方式,随机向留守儿童发放问卷200份,其中无效问卷10份,最终收回有效问卷190份,问卷的回收率高达95%,符合问卷调查的有效性;访谈对象涉及民政局工作人员、村委会成员、留守儿童家庭成员、教育局工作人员、教师、留守儿童,访谈总人数56人,其中重点访谈留守儿童32人。

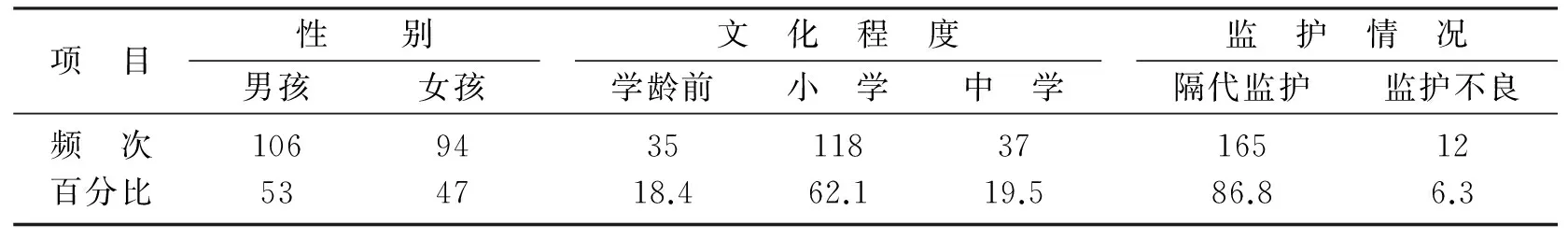

根据调查数据得到表1,被调查的留守儿童中男性为106人,女性为94人;在调研中,被隔代监护留守儿童占调查总数的86.8%,监护不良儿童占6.3%。两地留守儿童在辖区各乡镇(街道、开发区)均有分布,其分布密度基本与人均土地占有率成反比,与本地经济发达程度成反比。

从表1数据可以看出以下3点:

(1) 留守儿童中,年龄在6~11岁的小学生所占比例为62.1%,已成为留守儿童主要年龄段。调查中我们还发现被调查对象中55%明确知道“留守儿童”的概念,21%印象模糊,24%则完全不知道,79%明白父母外出打工的原因,余下21%则回答不清楚。

表1 留守儿童基本情况汇总表

(2) 两地留守儿童生活标准相对较低。两地78%的被调查对象有少部分零用钱,余下22%则完全没有;遇到困难儿童自己解决的占34%,向老师求助的占33%,向亲戚求助的占18%,向同学求助的仅占15%;与监护人经常有矛盾的占14%,偶尔有矛盾的占36%,没有矛盾的占50%。

(3) 隔代监护较为普遍。数据显示,86.8%的留守儿童与祖父母(外祖父母)等长辈一起居住,隔代监护人大部分年事已高或受教育程度较低,对留守儿童监管不到位,导致留守儿童的安全、学习及人际交往不同程度出现问题,调查中我们得知康平县留守儿童的犯罪率占未成年人犯罪率的12.1%,也出现过猥亵留守儿童的案件。

通过分析,我们发现留守儿童的心理问题主要表现在以下3方面:

(1) 存在孤僻心理与人际交往问题。我们调查的留守儿童年龄在6-16岁之间,正是人生观、世界观形成时期,也是性格形成和发展的关键时期。留守儿童由于长期与父母分离,成长中遇到的困惑和问题无法及时得到父母的正确引导和鼓励,很容易导致性格的孤僻。而隔代监护的长辈不能代替父母的角色,造成亲子之间出现隔阂,使留守儿童丧失基本归属感和依恋感,变得敏感和多疑,尤其在与同学和老师的交往上显得较为突出。在调查中发现约64%的儿童半年与父母见不上一次面,电话沟通不多,由于亲情缺失觉得自己“性格变了”的占到54%,与人发生矛盾会“闷不吭声”的占到58%;还有55%的被调查儿童给自己贴上“留守儿童”标签,不愿意与老师和同学进行交流和玩耍[3]36-43。

(2) 性格与行为出现偏差,逆反心理较严重。留守儿童长期与父母分离,一方面由于得不到父母的保护而变得胆小、怕事,从而封闭自己,与人交往缺乏主动性;另一方面,由于得不到父母的约束而变得性格失常,表现为脾气急躁、冲动易怒,逆反心理较严重,行为出现偏差[3]36-43。

(3) 学习呈现焦虑状态,厌学心理普遍存在。由于留守儿童不能得到家长的有效监管,学习出现普遍的焦虑状态,据调查63%被调查儿童的学习成绩基本处于中等或中等偏下水平,普遍出现厌学心理,小部分有过逃学的经历,极少儿童表现优秀。而问题儿童中留守儿童却占80%。部分留守儿童早早踏上辍学打工的道路。

二、 留守儿童心理问题的成因

1.父母教育缺位

父母是儿童的第一任老师,父母的教育对儿童的成长有着直接、持久和潜移默化的影响。外出务工的父母由于长期与留守儿童分离,无法承担完整的情感支持系统,父母教育缺位, 导致留守儿童无法得到正常的亲情和心理上情感支持,久而久之留守儿童安全感出现缺失,在人际关系处理上很容易产生敌意和焦虑[4]138-150。

在走访调查中我们发现,隔代监护不力是留守儿童产生心理问题的主要原因。隔代监护人不管怎么努力也代替不了父母,大多数监护人扮演的都是保姆加管家的角色。管教留守儿童就是吃好、穿暖、不出事就行。既不能很好地承担起教育和管理的责任,也不可能解除留守儿童心理上的困惑,更缺乏对留守儿童良好行为习惯的培养教育。

同时,父母急功近利的做法也是留守儿童产生心理问题的直接原因。我们通过实地考察发现,农村留守儿童的家庭虽然经济不富裕,但也不至于贫困到无处安身,大多数家庭是可以通过辛勤劳动来维持家庭正常生活的,之所以背井离乡外出打工更多的是想要快速致富。但是往往事不如人愿,留守儿童由于“家庭离散”无法享受正常的情感交流与教育,导致留守儿童在生活、学业、心理、行为等方面出现问题。父母牺牲子女的未来自己外出打工有些得不偿失。

2.学校教育不足

学校是留守儿童学习和健康成长的重要场所,学校的文化、教育、管理、环境等都对留守儿童产生不可忽视的影响。农村大部分学校办学条件、教育观念、文化建设、师资力量等多方面的不足,制约了留守儿童心理的健康发展。走访中我们发现多数农村学校基本没有开设心理课程,也缺少对留守儿童进行生存及法制等教育,更缺乏对留守儿童心理健康发展的正确引导。教师往往关注的是留守儿童的学习却忽视留守儿童的内心感受,与正常儿童相比留守儿童自感被忽视、被遗弃,这样的感受严重影响着留守儿童的心理发展。

3.城乡发展不均衡

城乡发展不均衡,尤其是农村经济发展滞后是留守儿童产生心理问题的根本原因。2016年11月9日民政部对外发布农村留守儿童普查数据分布,农村留守儿童主要集中在中西部不发达地区,占全国留守儿童总数的67.7%。从我们的调查结果来看,康平留守儿童数量远远高于新民,基本和民政部对外发布留守儿童分布相吻合。因此,我们认为,农村经济社会发展滞后是造成留守儿童心理问题的最根本原因[5]。

另外,社会经济的快速发展并没有消除城乡差距,城乡二元结构的矛盾始终存在。进城务工农民难以融入城市生活。而户籍制度的限制让务工农民无法承担子女在务工城市入学的高昂费用,居无定所、务工地点的不确定性等迫使进城务工人员将孩子留在原籍入学直接导致留守儿童这一群体的产生[6]128-133。

4.社会环境复杂

复杂的环境是留守儿童心理问题产生的社会原因。留守儿童在亲情失抚、安全失保、学习失教的情况下,不可避免的过早涉足社会,由于心理和生理的不成熟导致他们是非分辨能力较弱,无法正确处理来自社会各层面的复杂信息,而好奇和猎奇心理驱使留守儿童涉猎一些不良的网络游戏和影像,进而使他们在心理发展上留存不健康的甚至是错误的痕迹,给留守儿童的健康成长留下了大量的不安全隐患。

三、 解决留守儿童心理问题的对策和建议

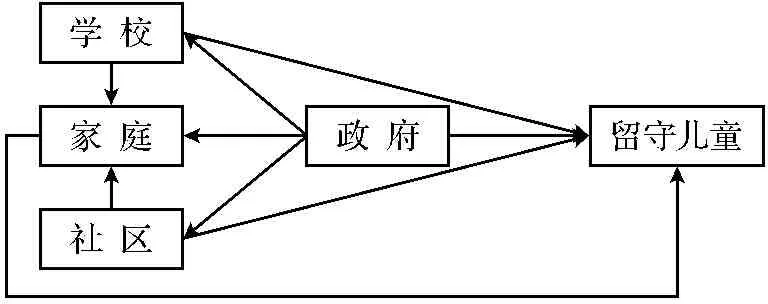

留守儿童是未成年人队伍的重要组成部分,是经济社会快速发展阶段的特殊群体。这个特殊群体不仅长期存在,而且也深深地影响了近902万个家庭及其后代,必须引起高度重视。政府、家庭、学校需要合力构建服务体系,共同关注留守儿童的心理问题。政府发挥主导作用,相应出台一系列政策和措施,为留守儿童成长提供基本保障,尤其强化家庭的责任意识;强化学校和社区的社会服务功能,为留守儿童的健康成长提供良好的环境和平台;借助学校、社区及社会团体的优势,开展提升“留守儿童”心理弹性的能力训练,增强留守儿童的适应能力;构建以政府为主导、社区为依托、学校为重点、家庭为核心、留守儿童为关键的五位一体的心理健康服务模式[7]。

图1政府、家庭、学校、社区留守儿童自我效能五个维度模型

1.构建留守儿童心理健康服务模式的主体是政府

政府作为社会公共服务的主体,承担着解决留守儿童心理问题的主要责任。政府应牵头整合各方面资源,为留守儿童提供政策、资金、教育、卫生、法律等方面的服务。政府行为引领是解决留守儿童心理问题的前提,政府要把加强留守儿童管理和教育作为构建和谐社会的需要,纳入社会发展统筹之中,并考虑从法律、制度等层面解决[6]128-133。尤其加快推进社会主义新农村建设,尽可能改变市场经济条件下农业要素净流出现象,让农村稀缺的资源返回农村,为农村经济发展注入新的生机和活力。增加农村就业机会,使农民能在本市或本县打工,缩短务工农民回家周期[4]138-150。

2.构建留守儿童心理健康服务模式的平台是社区(村)

社区是留守儿童的主要活动空间,社区对留守儿童的心理健康成长有着不可低估的影响。社区教育既可以弥补家庭教育的缺失,又可以辅助学校进行教育。社区教育是辅助学校和家庭做好留守儿童的生活照顾和安全监管的服务平台。如康平县有161个行政村,其中5个村在省市妇联的支持下建立了留守儿童之家,起到很好的示范作用,为农村留守儿童提供了一个安全稳定的学习、生活、娱乐环境。农村社区儿童之家体系的构建与完善,将在更宽广的层面上为留守儿童的心理健康成长提供良好的服务平台[6]128-133。

3.构建留守儿童心理健康服务模式的重点是学校

学校教育既是促进留守儿童健康成长的主渠道,也承担着教育和管理留守儿童的主体责任。①学校条件允许要实施留守儿童寄宿制集中管理模式,班主任白天上课兼管理,晚间指定生活老师进行管理和照顾,不管白天和晚间,班主任和生活老师都要密切关注留守儿童心理、学习及生活状态,给予留守儿童安全上的提示;生活上的关心;心理上的沟通;学习上的帮助;交往上的鼓励,为留守儿童提供良好的生活及学习环境。最大限度地弥补由于家庭教育的缺失给他们带来的情感无助。②学校应逐步建立留守儿童档案并实施留守儿童监测机制和动态管理监控,降低留守儿童行为问题的发生频度。③建立定期或不定期的联系制度。学校要求留守儿童家长,每周或者半月至少与留守儿童进行一次沟通。以便及时了解留守儿童各方面的情况,积极配合学校做好留守儿童的教育和管理工作。此外,学校还可利用父母返乡的时机及时召开家长会进行面对面的交流共同形成教育的合力。④设立心理活动站,组织留守儿童开展各种心理活动舒缓情绪,有条件的学校可配备专门的心理辅导老师解决儿童心理困惑。⑤有的放矢地开展内容丰富、形式多样的教育活动,鼓励和吸纳留守儿童参加,增强他们的自信心,为他们营造一个宽松和谐的学习环境[8]。

4.构建留守儿童心理健康服务模式的核心是家庭

父母是留守儿童心理问题出现的主要责任者。父母不管出于什么原因外出务工,但是对子女的教育不能缺失。应通过外部力量促使父母负起自己的责任。①政府应加大监管力度。落实《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》(国发[2016]13号)。引导、鼓励外出务工家庭尽量留一人在家教育和管理子女,减少留守儿童的滞留量。②要强化留守儿童家长责任意识;建立有效的留守儿童家长自律机制。让儿童感觉父母虽离家外出打工,但对自己关心丝毫没有降低,情感没有缺失。一项针对父母与留守儿童通过手机等信息交流沟通的调查研究(2015年)发现:父母们通过电话、短信、视频等方式与儿童互动交流、表达情感,依然能与儿童建立良好的亲子关系。

5.构建留守儿童心理健康服务模式的关键是留守儿童

留守儿童自身的内在成长力量不可小觑,在遭遇逆境时,有助于个体良好适应的保护性因素被有的研究者称为心理弹性(Resiliency)。《国际社会精神病学杂志(The International journal of social psychiatry)》一项对2968名中国大学生(其中1 063名,有一年及以上的留守经历)的研究分析发现,留守儿童的心理弹性可以调节他们的心理健康水平。通过增强他们的心理弹性,可以改善他们的心理健康问题。据儿童心理学家的分析表明:并不是所有处境不利儿童都出现问题,绝大多数的儿童在经历逆境后,没有产生什么心理问题,相反,他们在以后的人生道路上增加了韧性,可以更好地生活。原因在于心理弹性水平的差异及对问题的看法。这就提示人们与留守儿童接触密切的学校、社区、家庭重点挖掘留守儿童身上的积极力量,培养儿童良好的自我效能感和积极应对方式,积极地维护和促进留守儿童的心理健康[9]。

构建以政府为主导,社区为依托,学校为重点,家庭为核心,留守儿童为关键的五位一体的服务模式,服务模式中的五个维度各有侧重,相互依存,作用不同。只有他们相互配合才能使整个模式的建构得以完善,各环节都能得到落实,真正实现对留守儿童的关爱。

[1] 中华人民共和国国务院. 国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见:国发[2016]13号[A/OL]. (2016-02-14)[2017-01-25]. http:∥www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/14/content_5041066.htm.

[2] 孙铁翔. 人口计生委发布《中国流动人口发展报告 2012》[DB/OL]. (2012-08-07)[2017-01-25]. http:∥www.gov.cn/jrzg/2012-08/07/content_2199409.htm.

[3] 聂飞. 基于家庭视角下的留守儿童关爱服务体系构建[J]. 新疆社会科学(汉文版), 2014(4):119-125.

[4] 谭深. 中国农村留守儿童研究述评[J]. 中国社会科学, 2011(1):138-150.

[5] 谢新华,张虹. 国外移民留守儿童研究及其启示[J]. 青少年学刊, 2012(1):36-43.

[6] 黄诚. 关爱和服务留守儿童研究述评[J]. 社会工作, 2013(5):128-133.

[7] 李燕燕,张春蕾. 积极心理学视野下留守儿童心理健康教育的改革[J]. 教学与管理, 2014(15):48-50.

[8] 刘利民. 努力构建农村留守儿童关爱服务体系[J]. 中国妇运, 2012(3)7-11.

[9] 姚桂雪. 留守儿童心理健康教育的研究综述[J]. 中小学心理健康教育, 2011(14):7-10.

【责任编辑王立坤】

ConstructingofMentalHealthServiceModeforLeft-behindChildren:TakingKangpingandXinminasExamples

ZouRulian1,LiuDongyue1,DengMingyang2

(1.ShenyangInstituteofPsychology,Shenyang110011,China; 2.UpperCanadaCollege,Toronto,Canada)

The life, living conditions and problems of left-behind children in Kangping City and Xinmin City are investigated; the causes of the survival problems of the left-behind children are analyzed and the suggestions and countermeasures to construct the mental health service system for the left-behind children are put forward.

left-behind children; mental health; service mode

G 44

: A

2017-01-03

2016年辽宁省教育科学“十三五”规划课题(JG16CB347)。

邹茹莲(1963-),女,辽宁沈阳人,沈阳大学教授。

2095-5464(2017)04-0477-04