21世纪奈保尔研究在中国:回顾与展望

徐 天 戍

(合肥学院 外国语言系, 安徽 合肥 230601)

21世纪奈保尔研究在中国:回顾与展望

徐 天 戍

(合肥学院 外国语言系, 安徽 合肥 230601)

回顾总结了21世纪国内学界对奈保尔的接受与研究现状,探讨了国内奈保尔研究在研究对象、研究方法和研究结论上出现的问题与不足,认为今后的奈保尔研究亟待推进多种文类尤其是非虚构作品的研究,兼顾内容批评与形式批评的结合,促进多种批评方法的融合,加强作家创作思想内涵的研究。

奈保尔; 非虚构; 形式批评; 批评方法; 创作思想

出生于特立尼达和多巴哥的印度裔英国作家维·苏·奈保尔(V. S. Naipaul)是20世纪50年代以来活跃于英国文坛的最具影响力的当代作家之一。奈保尔自1957年出版第一部小说《灵异推拿师》(TheMysticMasseur)以来,笔耕不辍,创作不息,至今已出版虚构小说15部,游记、散文等非虚构性作品18部。国外奈保尔研究起步较早,于20世纪70年代相关研究便在“众声喧哗中从边缘走向了学术研究的中心地带”[1]24。国内自2001年奈保尔荣膺诺贝尔文学奖之后才逐步开启译介和研究的热潮。目前国内奈保尔研究成果的主要形式包括译介、立项课题、专著、学位论文、期刊论文等。对不同形式研究成果的回顾和分析在一定程度上有助于厘清奈保尔研究的现有特征与未来动向。

一、 中国对奈保尔的研究概况

1.译介情况

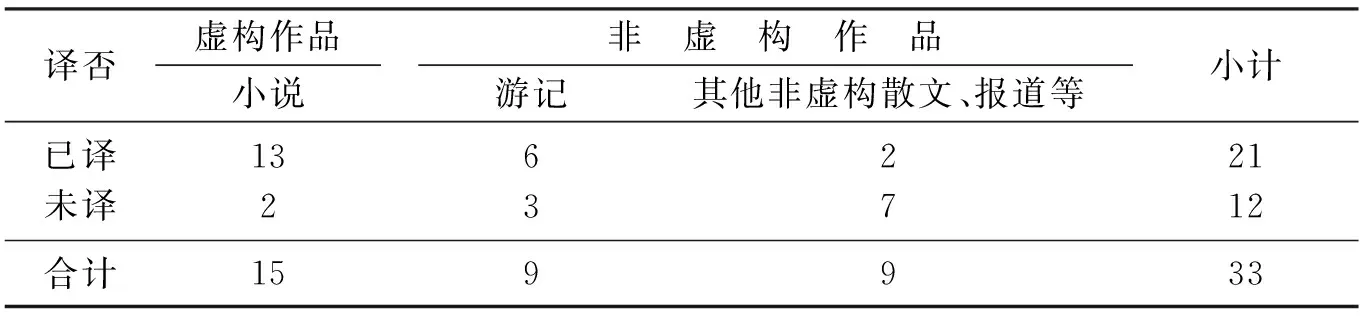

奈保尔的文学创作大致可分为三类:小说、游记、其他非虚构类作品(散文、报道等)。截至目前,统计发现奈保尔的作品译介情况及分布如表1所示。

表1 奈保尔作品译介分布统计表

表1显示,虚构作品小说的译介程度最高。在奈保尔15部小说中,13部已被译进国内。第一个小说译本《米格尔街》(MiguelStreet, 1959)最早于1992年由张琪翻译,广州花城出版社出版。随后,该小说于2003、2009年又由浙江文艺出版社两次翻译再版。2002年,南京译林出版社率先翻译出版了《河湾》(ABendinRiver, 1979)与《毕司沃斯先生的房子》(AHouseforMr.Biswas, 1961)两部作品。2004年,《抵达之谜》(TheEnigmaofArrival,1987)由浙江文艺出版社翻译引进。2008年,上海译文出版社相继推出《灵异推拿师》《魔种》(MagicSeeds, 2004)《自由国度》(InaFreeState, 1971)《半生》(HalfaLife, 2001)四部小说的中译本。2013年,海口南海出版公司加入奈保尔小说翻译的行列,翻译引进了《游击队员》(Guerrillas, 1975)《斯通与骑士伙伴》(Mr.StoneandtheKnightsCompanion, 1963)两部作品。该出版公司又于2015年和2016年先后引进了《全民选举》(TheSuffrageofElvira, 1958)及《模仿者》(TheMimicMen, 1967)。截至目前,尚未翻译的小说仅有《岛上的旗帜》(AFlagontheIsland, 1967) 与《寻找中心》(FindingtheCenter, 1984)。

相比虚构性小说,非虚构性作品的翻译比例较低,其中游记的译介关注度在非虚构性作品中又相对较高。9部游记作品中,目前已翻译并出版的有《在信徒的国度:伊斯兰世界之旅》(上、下)(AmongtheBelievers:AnIslamicJourney, 1981)(台湾马可波罗文化事业公司,2002)《超越信仰》(BeyondBelief, 1998)(台湾联经出版公司,2003)《印度:受伤的文明》(India:AWoundedCivilization, 1977)(北京三联书店,2003)《幽暗国度:记忆与现实交错的印度之旅》(AnAreaofDarkness, 1964)(北京三联书店,2003)《印度:百万叛变的今天》(India:AMillionMutinies, 1990)(北京三联书店,2003)《非洲的假面具》(海口南通出版公司,2013)。三部未译的游记分别是:TheMiddlePassage, 1962(《中间通道》)、ACongoDiary, 1980(《刚果日记》)、ATurnintheSouth, 1989(《南方一瞥》)。

对于散文、报道等其他非虚构性作品,目前仅有《奈保尔家书:父与子通信集》(BetweenFatherandSon:FamilyLetters, 1999)(浙江文艺出版社,2006)及随笔集《作家看人》(AWriter’sPeople:WaysofLookingandFeeling, 2009)(南京大学出版社,2009)两部作品被翻译,而包括TheLossofElDorado:AHistory, 1969(《黄金国的失落》)等在内的7部重要历史随笔类作品均未有译介。

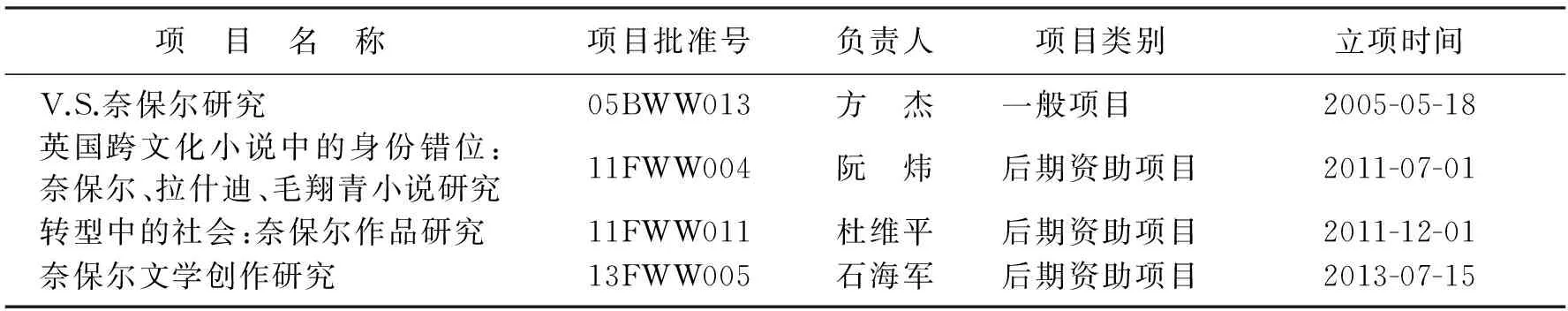

2.国家立项课题

根据国家人文社科项目数据库的查询,自2001年以来,与奈保尔有关的国家社科立项4项,如表2所示,除2005年立项的“V.S.奈保尔研究”为一般项目,其余3项均为后期资助项目且立项时间均在2010年以后。

表2 奈保尔研究的国家社科基金立项统计

纵观21世纪诺贝尔文学奖获得者,对奈保尔的研究立项热度仅次于对莫言的研究,位居第二。

3.研究专著

迄今,国内学者对奈保尔研究的专著已有12部,短短十余年能取得这样的成果实属不易。其中,梅晓云的《文化无根----以奈保尔为个案的移民文化研究》[2]是国内最早研究奈保尔的专著,该书首次从文化研究的视角探讨了特立尼达和多巴哥文化、英国文化及印度文化对奈保尔思想意识的影响。

此外,《论V.S.奈保尔的空间书写》[3]《V.S.奈保尔小说研究》[4]《奈保尔:跨界生存与多重叙事》[1]《流散叙事与身份追寻:奈保尔研究》[5]《宗主国倾向与本土意识----以维.苏.奈保尔及其作品分析为例》[6]《圆形流散----维·苏·奈保尔涉印作品的核心特征》[7]《多元文化语境下的虚构与现实:V.S.奈保尔作品研究》[8]《V.S.奈保尔印度书写的嬗变》[9]《在“近距离”的美学平面上----V.S.奈保尔后期创作研究》[10]《转型中的社会:奈保尔作品研究》[11]《从后殖民主义到世界主义:奈保尔的追寻之旅》[12]从空间分析、后殖民主义理论、文化心理层面、“近距离”文学思想、社会学等不同角度对奈保尔的部分作品及作家思想进行了多方位的剖析。

4.学位论文与期刊论文

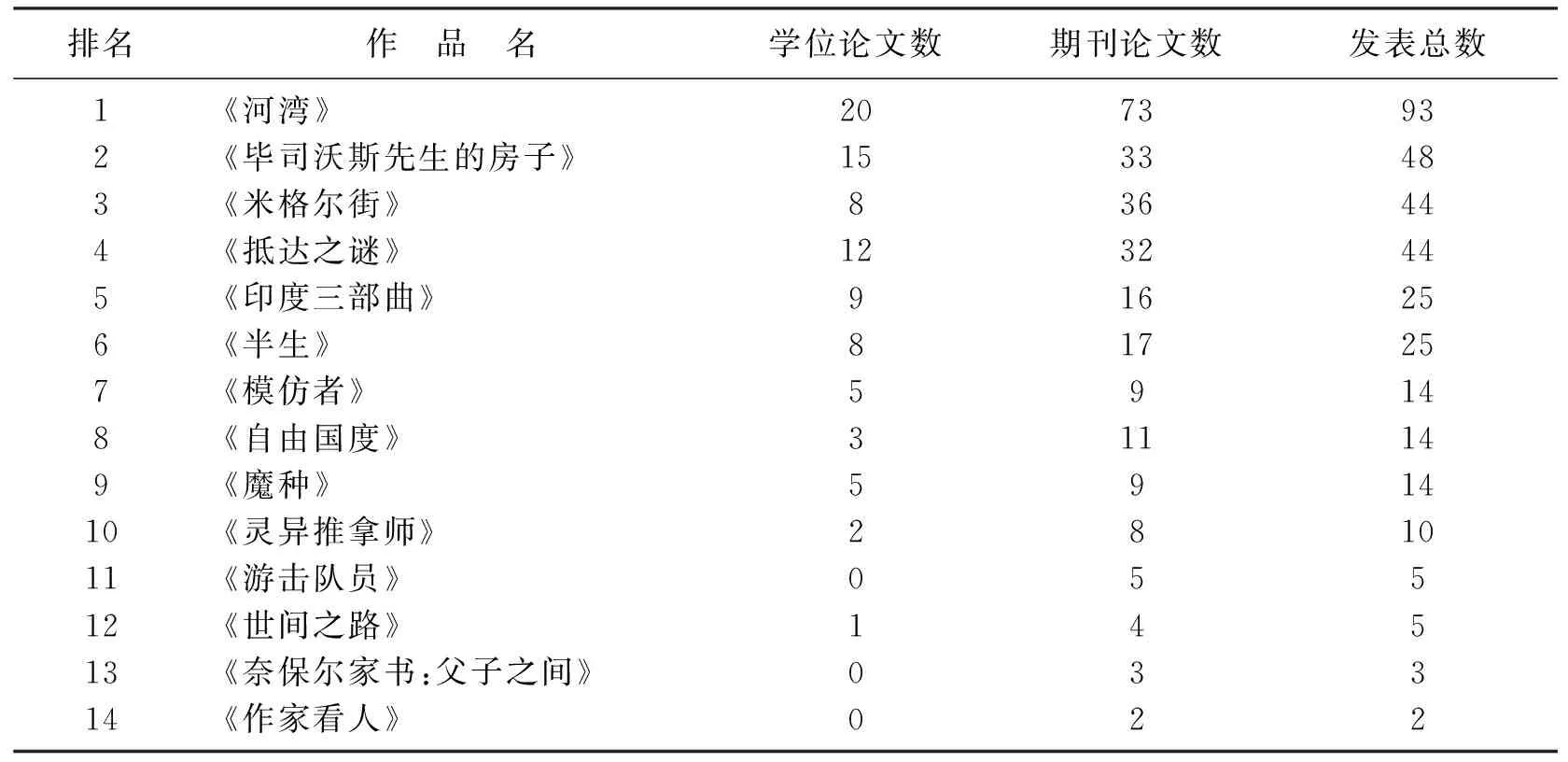

根据中国知网学术论文数据库(CNKI)的搜索情况,以论文数量为衡量因子,对奈保尔作品的研究情况如表3所示。

在奈保尔众多的作品中,对《河湾》的论文研究成果高居榜首。作为奈保尔诺贝尔文学奖的获奖作品,《河湾》受到中国读者和研究者的追捧并不意外。该小说曾被布鲁斯·金称为“最后的现代主义者史诗”, 并被美国兰登书屋选入“20世纪百部最佳英文小说”。小说被再版多次,并译为十几国语言。

除《河湾》外,因接受时间长度的影响,奈保尔的早期作品《毕司沃斯先生的房子》《米格尔街》及自传小说《抵达之谜》较受研究者们的青睐。非虚构类作品中,《印度三部曲》的研究程度最高。表3中未列作品目前均未有相关论文成果。

表3 奈保尔作品研究论文统计

二、 关于奈保尔研究的不足

纵观十多年来国内奈保尔研究与接受现状发现,成就与不足并存,繁荣与缺憾同在,呈现出整体繁荣、局部失衡的研究格局。

1.研究对象不均衡

从表1作品译介分布与表3作品研究论文的统计情况看,国内的奈保尔研究侧重对其小说等虚构性作品,游记、散文等非虚构性作品研究薄弱。

造成奈保尔研究对象不均衡的原因主要有二:

(1) 意识形态影响。“诺贝尔情结”使中国读者对奈保尔的作品特别是获奖作品表现出极大的重视与推崇。不同于其他作家,奈保尔在作品中尤其是非虚构性作品中常以一种疏离及悖逆的社会文化心理姿态讲述第三世界社会人民的生存状况。因此,后殖民理论兴起的20世纪80年代,以萨义德为首的评论家对奈保尔发起了猛烈抨击,称他的某些作品可谓一场“智性灾难”。尽管20世纪90年代中期开始,一些来自西印度的研究者试图对奈保尔受到的指责进行反驳,但长久以来后殖民研究者们铺设的“奈保尔的书具有毁灭性的效力”的假定,其影响一时难以消弭。奈保尔一些涉及宗教或政治革命问题的作品常易被当作他具有反宗教、反政治倾向的证据。换句话说,在某种意义上,奈保尔的这些作品不太符合当下“目标文本的某种模式或者某种正确性言说”[13]。因此,这些饱受政治争议的作品还需要较长时间才能得到中国读者的客观审视、消化与接纳。

(2) 中国读者的审美期待。在西方学界,“由于受到批评理论、对前殖民地及第三世界历史和现实处境的同情等因素影响”,西方学者对奈保尔的研究常常深入到对其政治观念及立场的剖析上[14]。而国内自改革开放以来一直提倡回归文学本身的研究传统,在回避对文学文本过度化政治解读的学术环境下,国内奈保尔研究学者大多认为,对奈保尔的政治批评并“不能为刚果流域的百姓纾祸却难”。特定的文化环境下,国内学界则更多结合中国语境,更加关注奈保尔的文化身份、文化认同及其流散者形象的构建等。这也是国内奈保尔译介与研究出现选择与排斥并存、研究对象不均衡的原因之一。

2.研究方法不全面

对奈保尔这样一位复杂而有争议的作家,目前国内还没有形成全方位的系统阐释。现有研究多以外部文化研究为主,内部形式研究不足。

外部研究大多以后殖民主义批评和文化批评为视角,聚焦于奈保尔作为后殖民流散作家的文化身份、殖民地人民的身份认同与构建、奈保尔的现代空间体验、作品中的西印度文化传统及加勒比性,等等。研究成果中还有不少转述国外研究,且多数文本分析的立足点仍桎梏在对第三世界独立后国家反霸权、反殖民控制的认识框架内。这样的认识范畴势必会偏重文本的外部研究,忽视文本的内部形式审美。

虽然目前已有部分对奈保尔作品内部形成的探讨,如秦银国[15]探讨了后殖民小说中的叙述策略;郭先进等[16]揭示了反讽手法在《毕司沃斯先生的房子》中的出色运用;王雅萍[17]等探讨了《河湾》中“水葫芦”意向的象征意义;王丽亚[18]分析了《抵达之谜》中的叙述视角,等等。但这类研究深度和广度较外部研究相比还远远不够。

同时,研究方法上横向研究占大多数,纵向比较少,缺乏整体审视作家整个创作经纬的研究,作家之间关联对比研究较少。因此,仅研究方法而言,国内奈保尔研究仍有较大开拓空间。

3.研究结论趋同性

现有奈保尔研究中,除高照成[19]较为直接地剖析了奈保尔既非“左派”又非“右派”且颇为复杂的政治立场,多数论者在研究中回避作家的政治与宗教立场,趋同于认可奈保尔的文化身份诉求。如梅晓云[20]、祝平[21]、王辽南[22]、张德明[23]、朱云生、杨中举[24]、孙妮[25]均指出,奈保尔因其文化身份的复杂性,在其作品中塑造了一系列追求文化认同的边缘无根者形象。周敏[26]、张弛[27]、王丽亚[18]、张惠玲[28]等亦认为,作家的叙事艺术还原了其流散经历中所遭受的文化迷失和构建流散身份认同的历程。

巴兰把它比作一场“烫手山芋”的游戏。每个节点会尽可能快地将消息块抛到下一个可用节点。即使几个节点被毁坏,消息块也可以轻松地弹跳至其他节点,并绕着断裂的链路传递。

奈保尔自身丰富的流散生存经历及异质文化体验赋予其作品少有的张力与争议。而国内现有研究如果受到所谓文学批评的“正确性言说”这些认识定势的束缚,将不利于对奈保尔本身的矛盾性、复杂性进行更加深入的剖析。

三、 对奈保尔研究的展望

1.推进对其多种文类尤其是非虚构作品的研究

多种文类的混杂是奈保尔创作的特色之一。他在自己的作品中拒绝情节、悬念和节奏,在小说中加入了自传成分、旅游日志和历史叙述。实际上,与小说相比,奈保尔更看中自己的非虚构作品,他“对世界的反应在非虚构作品、新闻报道中同样可以得到富有想象力的表达”[29]。他认为,新闻可以“对世界作出强烈而直接的反应”,游记是“探索之书”,是通过众多印象关注人的核心叙事[30]。因此,未来的奈保尔研究亟待推进多种文类尤其是非虚构作品的研究。

尽管奈保尔的部分非虚构作品在当今仍饱受争议,但文本的接受是一种历时性的行为,而阅读则是一个历史的过程。随着中国政治意识形态和文化诗学的开放发展和衍进,中国读者历史形成的价值观念与阅读期待也会不断变化,对奈保尔这些作品的接受能力和辨识能力亦会不断增强。早在2002年学者陆建德译介《河湾》时就指出,尽管这部作品同样涉及殖民地和第三世界革命的敏感问题,但国内读者已具备了接受的“自信”。

2.兼顾内容批评与形式批评的结合

“文以载道”传统和对“形式”概念的狭隘理解与模糊认知导致了国内学界长期漠视文学形式研究。赵宪章曾指出,跳进形式直奔主题(思想、价值等)的研究只能将文学简化为思想的载体或历史的文献,这是政治家、思想家及社会学家的做法,不是严格意义上的文学研究。文学研究的本色在于内容与形式并重,文学形式研究的基本原则应是“通过形式阐发意义。”[31]

因此,奈保尔研究不仅要能还原具体历史文化语境回答“谁在说话”“说了什么”“为何说话”等内容问题,还要关注“如何说的”“和谁在说”“说的一样吗”等形式问题,通过细读调查文本的基本构成并进行分析,从基本要素出发,考察作品的语言、叙事、修辞、情节、结构、意象、风格、张力等。兼顾内容批评与形式批评的结合,才能有效覆盖研究盲点问题,进一步丰富奈保尔研究的成果。

3.促进多种批评方法的融合

新时期奈保尔研究要在深厚的基础上实现精深,在集中的基础上实现博大,积极推进文本研究内容、批评方法的跨文化交叉与多元性。在现有后殖民主义批评和文化批评研究持续深入的基础上,奈保尔研究尚可结合以下批评方法实现研究内容的突破。

(1) 道德伦理批评。2001年瑞典皇家学院在授予奈保尔诺贝尔文学奖时认为,奈保尔对受压迫者历史的阐释受到道德而非文化和艺术价值的推动。奈保尔作品中不乏对人与人、人与社会、人与自然等伦理命题的思考。而道德批评的方法能 “在推源溯流的基础上强化了文本细读的力度。”[32]

(2) 精神分析。奈保尔塑造的一系列“无根者”在精神层面的解析状态如何?奈保尔“一半天才、一半恶棍”的人格与其作品之间有着怎样的对应关系?弗洛伊德精神分析学的理论成果或许可以为奈保尔研究打开新的视野。

(3) 女权主义批评。奈保尔创作的人物以男性为主,但为数不多的女性人物在作品中亦具有不可忽视的重要意义,而奈保尔个人在对待异性上的不羁,以及由一句“感谢妓女”的获奖感言而引发的人品争议,使得他的女性观具有一定的研究意义。

(4) 语言批评。奈保尔的创作语言融真实性、学术性、独创性于一体。多种不同语言的切换,卡利普索小调的融合,意象、反讽等多种修辞手法的运用,不同语言手段的高超糅合是奈保尔作品保持长青的原因之一。

除上述批评方法,原型批评、存在主义、叙事研究、生态批评等方法,或交叉融合多种方法,可望进一步拓宽奈保尔研究的范畴。影响研究或对比研究也是奈保尔研究中的一条新思路。

4.加强作家创作思想内涵的研究

奈保尔对世界的认识有他自己独特的感知和理解方式,尽管其特立独行为种种非议所包围,但他对后殖民世界的认识、对被压抑历史的洞察及对复杂人性的揭示,体现了“一个敏感知识分子在世纪转型期对文学真实追求中特有的胆识”[10]。在其随笔《作家看人》(序)中,奈保尔亦坦明:“我这一辈子,时时不得不考虑各种观察方式,以及这些方式如何改变了世界的格局”。

在特立尼达和多巴哥、印度、英国三种不同文化观察方式下,奈保尔在创作中折射的思想既矛盾又复杂。其作品作为作家独特的“观察和感受世界的方式”的结晶,呈现了奈保尔深邃的“生命叙事”[33]。因此,今后的奈保尔研究应重视这位作家60多年来的创作美学和思想内涵,这对于学界更加深入评析奈保尔的艺术成就有着不可忽视的作用。梅晓云在首度剖析奈保尔的“生存怀疑论”思想时也曾指出,奈保尔个人思想研究这个课题“颇具难度”,是“可以作为一个专门研究领域来考虑的”[34]。

四、 结 语

综上所述,当下奈保尔研究整体繁荣、局部失衡的格局可望通过不断调整研究对象、研究思路、研究方法及研究内容得以改观。期待我国学界能在批判性地吸收国内外奈保尔研究成果的基础上,继续不断反思、不断寻求新的研究途径,进而形成对话与争鸣的局面。真正从中国学者的视角来客观审视奈保尔眼中的第三世界国家,这是今后奈保尔研究中应持续秉承的宗旨。

[ 1 ] 杨中举. 奈保尔:跨界生存与多重叙事[M]. 上海:东方出版中心, 2009.

[ 2 ] 梅晓云. 文化无根:以奈保尔为个案的移民文化研究[M]. 西安:陕西人民出版社, 2003.

[ 3 ] 潘纯琳. 论V.S.奈保尔的空间书写[M]. 成都:西南财经大学出版社, 2007.

[ 4 ] 孙妮. V.S.奈保尔小说研究[M]. 合肥:安徽人民出版社, 2007.

[ 5 ] 黄晖,周慧. 流散叙事与身份追寻:奈保尔研究[M]. 杭州:浙江大学出版社, 2010.

[ 6 ] 雷艳妮. 宗主国倾向与本土意识:以维.苏.奈保尔及其作品分析为例[M]. 重庆:重庆大学出版社, 2010.

[ 7 ] 王刚. 圆形流散:维.苏.奈保尔涉印作品的核心特征[M]. 北京:经济科学出版社, 2011.

[ 8 ] 方杰. 多元文化语境下的虚构与现实:V.S.奈保尔作品研究[M]. 南京:南京大学出版社, 2013.

[ 9 ] 徐振. V.S.奈保尔印度书写的嬗变[M]. 成都:四川大学出版社, 2014.

[10] 俞曦霞. 在“近距离”的美学平面上:V.S.奈保尔后期创作研究[M]. 杭州:浙江工商大学出版社, 2014.

[11] 杜维平. 转型中的社会: 奈保尔作品研究[M]. 北京:人民文学出版社, 2014.

[12] 姚小鸣. 从后殖民主义到世界主义:奈保尔的追寻之旅[M]. 上海:上海外语教育出版社, 2015.

[13] HENNANS T. Transitional Norms and Correct Translations[M]∥Translation Studies: The State of the Art. Atlanta: Rodopi, 1991:165.

[14] 王旭峰. 论V.S.奈保尔在中国的译介、研究和接受特征[J]. 中国比较文学, 2012,89(4):54-62.

[15] 秦银国. 后殖民小说叙述策略的内涵和效果:评英国作家V.S.奈保尔的小说创作[J]. 西安外国语大学学报, 2007,15(4):75-77.

[16] 郭先进,谢贵华. 《毕司沃斯先生的房子》中反讽的艺术[J]. 长春理工大学学报(社会科学版), 2012,25(8):175-177.

[17] 王雅萍. 奈保尔小说《河湾》中水葫芦的意象[J]. 重庆理工大学学报(社会科学版), 2010,24(11):115-118,138.

[18] 王丽亚. 《抵达之谜》中的叙事视角与空间迷思[J]. 当代外国文学, 2014,138(4):120-126.

[19] 高照成. V.S.奈保尔政治立场略论[J]. 杭州师范大学学报(社会科学版), 2012,7(4):76-80.

[20] 梅晓云. 在边缘写作:作为“后殖民作家”的奈保尔其人其作[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 2000,66(6):85-90.

[21] 祝平. 边缘审视:奈保尔创作述评[J]. 当代外国文学, 2003,92(2):109-117.

[22] 王辽南. 移民文学的文化多重性和世界主义倾向:解析奈保尔及其作品的精神实质[J]. 外国文学研究, 2003,103(5):30-34,171.

[23] 张德明. 悬置于“林勃”中的幽灵:解读《毕司沃斯先生的房子》[J]. 外国文学研究, 2003(1):81-86,174-175.

[24] 朱云生,杨中举. 既依附又背离的二重文化取向:论奈保尔对英国文化的选择策略[J]. 山东社会科学, 2005(10):112-116.

[25] 孙妮. 两个世界 后殖民作家的双重困境:以V.S.奈保尔为个案[J]. 安徽理工大学学报(社会科学版), 2008,10(2):44-47,55.

[26] 周敏. 流散身份认同:读V.S.奈保尔的《世间之路》[J]. 当代外国文学, 2009,118(4): 5-11.

[27] 张弛. 奈保尔:一颗被漂白的心:论《幽暗国度》与《抵达之谜》中第一人称叙述者的文化认同[J]. 苏州大学学报(哲学社会科学版), 2010,11(6):136-140.

[28] 张惠玲. 流散视野下的奈保尔小说叙事艺术[J]. 外语与外语教学, 2015,282(3):87-91.

[29] NIXON B. London calling, V.S. Naipaul, postcolonial mandarin[M]. New York: Oxford UP, 1995:5.

[30] ROWE-EVAN A, “V.S. Naipaul: a transition interview”[C]∥Conversations with V.S. Naipaul, ed. Feroza Jussawalla, Jackson: UP of Mississippi, 1997:36.

[31] 赵宪章. 形式美学与文学形式研究[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2005,11(2):162-168.

[32] 贺根民. 中国近二十年来文学道德批评述评[J]. 沈阳大学学报(社会科学版), 2014,16(5):681-686.

[33] 邵子华. 论小说的生命叙事[J]. 沈阳大学学报, 2007,19(4):31-35.

[34] 梅晓云. V.S.奈保尔的思想与印度教存在主义[J]. 江西社会科学, 2011(3):105-111.

【责任编辑祝颖】

StudiesonV.S.NaipaulinChinasince2000:ReviewandProspect

XuTianshu

(DepartmentofForeignLanguages,HefeiUniversity,Hefei230601,China)

Through the review of Chinese scholars’ studies on V.S.Naipaul since 2000, problems in research objects, methodologies and conclusions are probed into. It is pointed out that future Naipaul studies need to focus on more genres especially non fictitious writings, combine content criticism and form criticism, merge various methodologies and deepen studies on writer’s creative philosophy.

Naipaul; non-fiction; form criticism; methodologies; creative philosophy

I 106

: A

2017-02-19

安徽省教育厅人文社科重点项目(SK2015A474); 合肥学院人才基金资助项目(15RC18)。

徐天戍(1982-),女,安徽合肥人,合肥学院副教授,硕士。

2095-5464(2017)04-0490-06