基于哲学价值论和系统论的翻译文本价值系统重构*

牛 军

南开大学 甘肃民族师范学院

基于哲学价值论和系统论的翻译文本价值系统重构*

牛 军

南开大学 甘肃民族师范学院

翻译是价值关系的转化过程,也是文本价值系统的合目的性重构过程。对应文本的语言特征、语用功能和文化内涵,文本价值系统由语言价值、功能价值和文化价值构成。文本价值的表现形式为文本缺省价值和文本赋加价值,实现方式为价值传导与转化。文本价值在文本外多元系统因素影响下的动态传导与转化是系统重构的前提和基本特征。而翻译补偿就补偿对象而言是对文本价值的补偿,是实现文本价值系统重构的重要方法和途径。建立文本价值系统的意义既在于描写文本价值结构,也在于规约以文本价值为参照系的翻译策略和方法的选择。译者对文本价值的认定和对文本可接受性的判定,以及因此而采取的补偿策略和方法,将直接影响到翻译质量。

文本价值;表现形式;实现方式;翻译补偿;系统重构

1.引言

翻译活动具有目的导向性,任何翻译活动的发起,都离不开现实需求,而需求表现为翻译动机。翻译需求根据不同翻译方向可以笼统地概括为两类:一是译入需求,以丰富译语语言、知识、文化;二是译出需求,以推介原语语言、知识、文化。一般来讲,虽然具体翻译需求因翻译方向性、社会人文差异以及人为因素等不尽相同,但不论是译入还是译出,均需立足于由文本的本体属性所衍生的文本价值。因而,翻译过程即文本价值的再实现过程,文本价值的实现效果决定了翻译质量。

现实翻译活动中,翻译过程受到语言、文化、社会及译者等各方面因素的制约,必然会造成原文损失(Nida, 1993;Steiner, 2001;Newmark,2001)。从价值角度来看,这种原文损失反映出了文本价值在价值关系转化过程中的缺损。为了弥补原文损失,补偿性翻译就成了实现原文和译文平衡的一种重要方法。国内外学者对于翻译补偿的研究主要侧重于补偿形式和策略的探讨(Nida, 1993;Hervey & Higgins, 1992;Toury,1995;Hatim & Mason, 1997;Newmark, 2001;王恩冕,1988;乐金声,1999;钱文伟,2006;夏廷德,2006;倪贤祥,2007),核心原则是原文、译文达到对等效应(Baker, 2004)。总体来看,国内外学界对于翻译补偿的研究局限于为什么补偿、如何补偿这两个问题,但对翻译补偿的实质是什么缺乏探讨;一般认为翻译补偿是为了达到原文与译文之间的对等效应。由于学界普遍将翻译补偿视作“翻译技巧(Baker, 2004)”,而翻译补偿又多见于文学翻译,因此对翻译补偿的探讨主要集中于适用范 围(Hatim & Mason, 1990;Gutt, 1991;Newmark, 1991;Hervey &Higgins, 1992),导致无法超脱“对等效应”这一标准进而从其他视角分析或描述翻译补偿作为一种翻译现象所反映的实质。同时,学界对翻译补偿的探讨往往单向地从原文损失出发分析翻译补偿在译文中的作用,如贝克(Baker, 2004)认为翻译补偿是为了实现对等效应而采取的一种翻译技巧,但并未将原文、译文视作两个既相互关联又相对独立的系统去综合分析翻译补偿现象。笔者认为,翻译作为文本价值的再实现过程,不可避免地会产生文本价值损益。翻译补偿本质上是对文本价值的补偿,是实现文本价值系统重构的重要途径。本文尝试探寻翻译活动的哲学依据,探讨翻译的本体特征。本文提出文本价值系统及其重构的概念,旨在透过翻译现象分析翻译活动的深层原因与内涵,以期为翻译本体研究提供一种新的视角。

2.文本价值在翻译中的表现形式

一般来讲,价值是指客体对主体需要的肯定或者否定关系,是客体的本体属性的价值化过程及其结果(马志政等,1991:45;李连科,1991:62/1999:70)。“事物本身固有但通过与他物的关系表现出来的属性”即为本体属性(马志政等,1991:47)。由上述价值的基本定义可知,价值作为关系范畴,“只存在于主客体的关系之中”(马志政等,1991:48),“来源于客体、取决于主体、产生于实践”(李连科,1991:83/1999:94),其存在的内容与形式依赖于主体的需要和社会活动的发起,即,主体对于客体的需要是客体本体属性转化为价值的前提。因此,作为社会活动的翻译实践可以视为文本本体属性从原作者——原文本主客体关系到译者——原、译文本主客体关系,再到目标读者——译文本主客体关系的价值转化过程。哲学价值论认为,价值活动或者价值关系运动是实现主体的价值需求,达到价值主体和价值客体进行信息交换的必然途径(马志政等,1991:54)。从价值论角度讲,翻译的实质是合目的性的文本价值转化。

在翻译实践中经常会发现,一些文本内容在双语中是对等的或者互通的,如对等的词汇、相近的文本功能、互通的文化背景等,因而在翻译时译者遇到的阻碍较小,只需要忠实于原文直译即可达到对等效果。这并不是说此类内容不具备价值,而是这种价值在双语文本中是被默认的,在正常翻译过程中基本不会出现损益情况,也就谈不上补偿。概括起来,可以称这种文本价值为文本缺省价值。而在另外一些情况下,语言及文化的差异导致原文中的一些文本内容在译语中找不到对等项,无法在译文当中直接体现,从而造成原文的缺损,这时就需要通过翻译补偿手段来处理。如果以原文和译文中对等的文本价值为参考系的话,那么原文相对于译文缺损的文本价值和译文所补偿的文本价值均可概括为文本赋加价值。文本赋加价值是相对的,也是双向的。译文本补偿的价值相对于原文本属于赋加价值,而原文本损失的文本价值相对于译文本同样属于赋加价值。语言及文化差异越大,文本赋加价值比重越大,翻译难度也会相应地提升;文本内容越丰富,文本价值构成就越复杂,可供译者选择的翻译策略也越多、越灵活。相应地,翻译过程也更具挑战性,更考验译者对文本价值的鉴别把握能力。

下图中,“1”+“3”+“4”=原文本价值,“2”+“3”+“4”=译文本价值。在翻译中,并不是所有的原文本价值都能在译文本中体现;只要双语之间存在语言和文化差异,原文本价值的部分缺失和译文本价值的部分增加就在所难免。同时,也并不是所有的原文本赋加价值都能在译文本中得以转化,如上图中,能够成功转化的原文本赋加价值只有“3”,与其对应的原文本附加价值在译文本中不再呈现,而是根据翻译需要转化为新的价值内涵,表现为“3”所代表的译文本附加价值;而“1”所体现的原文本赋加价值就在译文本中缺失了。

图1 文本价值表现形式

由此可见,文本缺省价值和赋加价值的判定是动态的。主要取决于三个方面因素,一是语言文化差异,二是文本内容,三是译者对于文本价值的认识。译者翻译能力的大小集中体现在第三个方面因素。如果译者对文本价值及其构成的认识全面,对文本缺省价值和赋加价值的分析和处理得当,译文质量相对也会有基本的保障。反之,片面的文本价值认识往往造成翻译偏失。

在理想翻译环境下,原文本赋加价值的存在不因翻译活动的变化而变化。赋加价值是文本价值刨除文本缺省价值,也就是刨除原文本和译文本共有文本价值后所剩余的文本价值。虽然文本赋加价值需要在翻译过程中界定,但原文本赋加价值作为原文本价值的固有部分,其存在是先于翻译活动。翻译活动不创造原文本赋加价值,但可以让原文本赋加价值在翻译过程中显化。这里所说的理想翻译环境是指译者在翻译过程中能明确原文本价值的构成,对文本价值的实现有准确的预判,清楚哪些文本价值需要在译本中保留或者转化。总之,原文本赋加价值随着翻译活动的发起而显化,但其存在不受翻译活动的影响。

相对地,译文本赋加价值则受到翻译活动的影响,取决于译者对译文本价值构成的设计和翻译过程中具体翻译策略的选择。这也是不同的译者翻译同一部作品会出现巨大差异的根本原因。因此,如何呈现译文本赋加价值就成了决定翻译质量的关键。

综上,文本价值在翻译中主要表现为两种形式,文本缺省价值和文本赋加价值。从文本价值角度讲,影响翻译质量的要素有三个,一是译者对文本缺省价值和文本赋加价值的区分,二是译者对原文本赋加价值的认识,三是译者对译文本赋加价值的呈现。

3.文本价值在翻译中的实现方式

从文本价值在翻译中的表现形式出发,可以得出文本价值的两种实现方式,一是文本价值传导,即文本缺省价值在原文本和译文本中共享;二是文本价值转化,即原文本价值转化为译文本价值。

建立文本价值传导的基础是翻译中的双语文本具有一定的共同价值特征,文本缺省价值能通过双语语言载体完整地传递,并较少地受到双语转化因素干扰。根据文本价值内容的不同,文本价值传导又可以分为三类:共享语言价值传导、共享功能价值传导和共享文化价值传导。共享语言价值是指原、译文本所共同具有的语言特征;共享功能价值是指原、译文本相一致的文本功能;共享文化价值是指原、译文本共通的文化价值观。

文本价值转化主要反映在两个层面。第一个层面是文本价值发生结构性转化,原文本价值系统在译文本中实现重构,各价值要素或子系统在译文本整体价值系统中重新排列。其实质是各价值要素或子系统在相互关系上发生变化。如广告词的翻译可能产生以下情况:原文本以表达功能为核心价值,经过翻译后,译文本以呼唤功能为核心价值;文本缺省价值内部发生结构性变化,部分缺省价值得到强化体现,而其他部分在文本价值系统中的地位有所降低;文本赋加价值和缺省价值在文本价值系统内部的比重发生改变等等。总之,文本价值的结构性转化并非只针对文本赋加价值,同时也涵盖了文本缺省价值;翻译是将文本价值视为完整系统进行系统重构。第二个层面是文本赋加价值之间的替代性转化,具有明显的翻译补偿特征,如玄奘在佛经翻译中的音译法,便是以语音价值和文本功能价值补偿语义价值。在翻译过程中,结构性转化和替代性转化通常是同时进行的。从某种程度上讲,文本价值的结构性转化也具有一定的补偿性转化性质,毕竟文本价值系统重构后的译文本价值系统有别于原文本价值系统,也算是一种文本价值的结构性补偿。

通过原文本价值和译文本价值的对比,将原文本价值和译文本价值设定为两个独立参考系,可以进一步将文本价值转化划分为两种类型:其一是文本价值增益,其二是文本价值减损。文本价值增益是指以原文本价值为参考系考察译文本价值,译文本价值相较于原文本价值增加或者强化的部分即是文本价值增益部分。反之,以译文本价值为参考系考察原文本价值,原文本价值相较于译文本价值损失或者弱化的部分即为文本价值减损部分。由此可见,文本价值增益和减损既可以是文本价值要素的增多或减少,也可以是文本价值结构的强化或弱化。

由上述可知,对于文本价值转化的探讨是双向的,既能以原文本价值为出发点,也能以译文本价值为出发点。

4.文本价值系统的构建

“系统”概念的诞生和发展具有悠久的历史,纵观中外文化史和哲学史,不难找出系统概念的身影。中国道家思想中的阴阳互济,印度哲学中的因明,乃至唯物辩证法,无不体现出系统概念的引述和应用。随着现代系统论的发展和系统工程学的实践,对于“系统”的概念界定往往呈现出合目的性。朴昌根(2005:101)通过列举分析数十种系统定义,认为绝大多数定义都是在特定研究目的驱动下给出的,如依托于数学建模、控制论、管理学等,而缺少系统概念的“一般定义”。他通过集合概念给出了“系统”的程式定义:S=def R[(E)P]或者S=def [R (E)] P,其中,S表示系统,R表示关系,P表示性质,E表示要素,即系统是“对任意选定的某种性质具有特定关系的诸要素的集合体,或者对任意选定的某种关系具有特定性质的诸要素的集合体”(朴昌根,2005:111)。在系统学研究领域中,对“系统”的一般概念界定都是建立在关系、要素、性质这三大构成基础上的,如系统 “是具有特定功能的、相互间有机联系的许多要素所构成的一个整体”(霍绍周,1988:1)。由此可见,系统构建者必须考察该系统各要素之间是否具有某种特定的或者设定的联系,是否能通过这一联系体现系统的整体性。

从系统划分和设定角度讲,首先要确立系统内的构成要素,其次要提供要素划分的理据和基准,最后要体现构成要素之间的关联性和系统整体性。因而要构建文本价值系统,就需要明确该系统中的构成要素,划分依据,要素联系,以及建立该系统的意义何在等。

首先,构建文本价值系统是为了分析翻译活动在文本层面所具有的深层内涵,对翻译行为进行深度分析,同时也为翻译过程提供策略参考。笔者认为,任何翻译活动的本质都是为了实现全部或者部分文本价值的转化,翻译过程本身就是文本价值系统的重构过程。其次,系统是有边界的(朴昌根,2005),因而文本价值仅指由文本本体属性所衍生出的价值,文本外因素不属于文本价值系统范畴。值得一提的是,虽然文本价值系统不包括文本外因素,但任何因主体对文本客体的需求而产生的文本外因素都可能成为翻译活动中文本价值系统重构的诱因。最后,文化是主客体需求关系的集中体现。语言作为文化的载体,由语言构成的文本必然体现某种或者多种文化内涵。因此,文本所具有的文化因素也应该纳入文本价值系统当中,体现文本价值系统的表征完整性。

参考哲学价值论对价值基本类型的划分(马志政等,1991:58)、语言学基本研究范畴、诺德(Nord, 1997)对文本功能的划分以及奈达(Nida,1993)对文化的分类,文本价值系统可以初步勾勒如下:

图2 文本价值系统

从价值论角度看,价值作为客体本体属性的社会表现形式,是以客体本体属性为基础,并取决于主、客体之间的价值关系的(马志政等,1991:48)。因而,在翻译中文本是否具有价值系统的各价值子项并不完全由文本的本体属性所决定,很大程度上还取决于译者、目标读者对于翻译的认知和可能需求。鉴于原、译语语言特征和社会文化差异、翻译目的不同、目标读者区分等因素,文本价值会不可避免地出现缺损和增益的情况。因此,翻译补偿就成为了一种重要的翻译策略和方法。

5.翻译补偿是实现文本价值转化的重要途径

传统翻译补偿的概念和类型界定往往倚重方法论意义,探讨重心是补偿的目的和方法,如哈蒂姆和梅森(Hatim & Mason,1997)以及贝克(Baker,2004)等的“对等效应”定义,赫维和希金斯(Hervey & Higgins, 1992)的四种补偿形式,马红军(2003)的显性、隐性补偿分类等,而从认识论角度的探讨欠缺,从而导致对翻译补偿方法方式众说纷纭,对翻译补偿的本体认识反倒研究不够深入。翻译中之所以需要进行补偿,是因为在这一过程中必然会造成原文本损失(Nida, 1993;Steiner, 2001;Newmark,2001),仅就文本损失而论,既可能是文本内容的损失,也可能是文本形式的损失。以往译学研究认为翻译补偿的目的是为了实现效应对等(Hatim& Mason, 1997;Baker, 2004),即从语言表达或语言表现力出发,而非从文本本体出发为翻译补偿提供现实依据,因而也就无法揭示翻译补偿的本质特征。要想弄清楚翻译补偿的本质,就必须首先弄清楚翻译补偿的内容。就补偿内容而言,可以粗略归纳为语言补偿、功能补偿和文化补偿三类。

语言补偿是指为了译文表达和理解需要,以语言手段实现原文与译文间的语义平衡,包括语音手段、语义手段、语法手段、修辞手段等等,如霍克斯(Hawkes)将《红楼梦》中史湘云对贾宝玉的称呼“爱哥哥”译为“couthin”。因为吐字不清,史湘云只要称呼贾宝玉“二哥哥”听起来便像是“爱哥哥”。这一称呼不仅反映出史湘云的说话发音问题,同时也从侧面表现了她不拘小节的个性,读来不禁令人莞尔。如果直译,不免要加入一些文字说明,一来影响译本可读性,二来也无法让读者对人物的语言和个性产生直观感受。霍克斯通过意译加造词的方法既方便了目标读者阅读,同时也让读者仿佛身临其境,对人物和情节有了真切感受,有效弥补了直译可能带来的文本语言损失。

功能补偿是指翻译过程中对文本功能通过有目的性的变更,以实现对所缺失文本功能的弥补。诺德(Nord, 1997)认为,按照文本类型,文本具有四种功能:所指功能(referential function)、表达功能(expressive function)、呼唤功能(appellative function)和寒暄功能(phatic function)。通常情况下,多数文本是具有多重功能的,但就整体而言,各功能在文本中的比重不尽相同,翻译中也经常出现文本功能主次变更的情况。拿林纾翻译外国文学作品为例。从原文本创作角度看,文学作品首重表达功能,其他功能次之。而林纾翻译主要有两个目的,一是政治目的,为了“启发中国民众为争取民族独立与自由奋起抗争”(文永超,2011);二是文化目的,“希望读者能以客观的辩证意识来看待中西文法的相似性和差异性”(文永超,2011),使得“有志于西学者,勿遽贬西书”(林纾、魏易,1981)。从林纾的翻译目的和历史环境来看,显然更为注重呼唤功能,表达功能是为呼唤功能服务的。某种程度上讲,林纾以文本呼唤功能为主导的翻译策略不失为对原文本表达功能中心地位缺失的一种补偿。

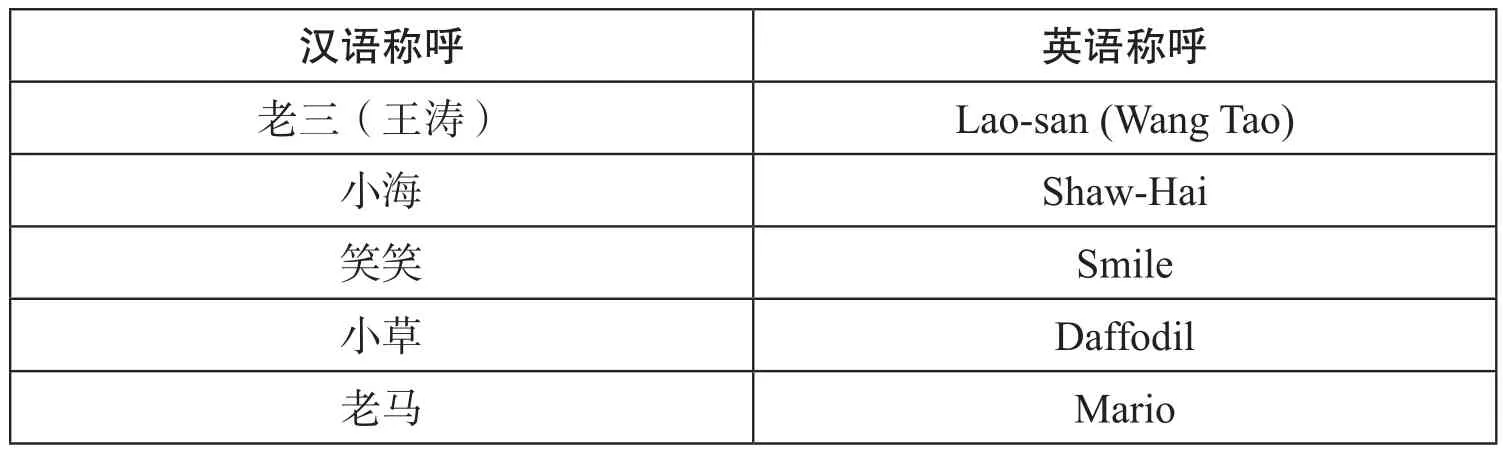

文化补偿是指通过语言及其他辅助手段对翻译中可能产生的文化缺失状况进行弥补。文化差异是造成翻译中文化缺失现象的主要因素。以电影作品《硬汉1》中人物的称呼语为例,主要有长幼关系、昵称、姓名三种来源。而在英文字幕翻译中,译者分别采用了拼音、译音、译意(称呼含义)、译义(称呼体现性别)和近似英语人名附加译音成分五种翻译方法,如表1所示。

表1 《硬汉1》中部分称呼语汉英对比

从上表中英汉称呼语的差异可以看出,在英汉两种文化中,称呼习惯是不同的。因而在翻译过程中不可避免地会出现文化缺损和补偿现象。比如,“小草”是男主人公对其女友的称呼,汉语中类似“小草”这样的昵称往往体现出称呼对象的性别和人物之间的亲密关系。而译者用Daffodil(水仙花)这一花名来翻译,既符合人物性别,又表达了男主人公对女主人公的怜爱。同时也符合英语世界女性昵称经常使用具体花名的基本特征,毕竟在英文中,不会用Grass或者Little Grass来称呼女性。由此可见,译语是通过称呼语内涵的转化来实现文化补偿的。

不同的翻译补偿体现了不同的文本价值补偿。之所以需要进行翻译补偿是因为具有补偿的必要性,而这种必要性又是取决于文本价值的。文本补偿价值只在翻译补偿过程中体现,文本补偿价值的基础必然是文本价值。因此,根据不同的翻译补偿内容可以推导出翻译补偿的初步形式及其系统构成,如图3所示:

图3 翻译补偿系统

由上图可见,翻译补偿的实质其实就是文本价值补偿,同时翻译补偿是实现文本价值系统内部转化的一种重要方法。既定文本的翻译并不一定会涉及到文本价值系统全部子项的补偿性处理,甚至由于译者不同的翻译目的和目标读者对译文本的不同需要而出现仅对个别文本价值子项进行补偿性翻译的现象。另外,上图同样说明了翻译补偿的具体实施仍然取决于原、译文本价值的界定,以及围绕文本价值界定而进行的价值关系的分析。因此,译者对原、译文本价值的认定和对译文本可接受性的判定至关重要,直接影响到翻译补偿的具体内容和方法策略,进而决定翻译质量的高低。

既然翻译补偿的实质是文本价值补偿,那么对于翻译补偿的研究也应该是双向的。国内外学者以往对于翻译补偿的研究往往是以原文本为出发点,而忽略了从译文角度出发分析译文经翻译补偿后的增益情况。

6.翻译中的文本价值系统重构

上文讨论了翻译补偿的实质是通过文本价值的传导和转化实现文本价值补偿。进一步推导,翻译可以看作是以语言为载体和媒介的文本价值的再实现过程。不论采取翻译补偿策略还是其他任何翻译策略,都是以文本价值为核心来完成双语转化。通过翻译,文本缺省价值得以在原文本和译文本中同时体现,原文本赋加价值转化为译文本赋加价值,原文本价值系统经过结构性变化再现为新的译文本价值系统,这一过程实现了文本价值系统的重构。翻译中的文本价值系统重构即是文本价值系统的重构,也是文本价值的系统性重构。

20世纪70年代,系统理论开始占据西方翻译研究的一席之地,特别是在文学翻译领域,系统理论以其对翻译现象独到的宏观描述而倍受关注。这里所谓的“系统”指的是目标语文化中社会、文学、历史等诸多影响因素的集合体(Munday, 2006),或者由影响翻译的诸多“子系统”构成的多元系统(Even-Zohar, 1978)。系统说和多元系统说在本质上是一致的(Baker, 2004),只不过多元系统更加强调了系统内部构造的复杂性和层次性(Even-Zohar, 1978),注重对各子系统之间关系的分析(Even-Zohar,1978;Hermans, 1999;Munday, 2006;Baker, 2004;Pym, 2010)。由此可见,系统理论自引进翻译研究伊始,关注的对象便是从目标语出发的“文本外”宏观因素,并未将“文本内”的相对微观因素纳入考察范围,同时也缺乏对子系统共性特征的阐释。

借鉴翻译研究中的多元系统理论对于系统的描述,文本价值系统应具有以下特征:

1. 立足文本内涵及特点,确立以价值为核心概念的整体系统构成。

2. 以多元性、多层次性为系统基本构造形式,考察整体系统的内部构成单位,明确一级子系统的组织形式。

3. 各一级子系统以其构成要素为文本价值分量,进一步系统化,构成二级子系统;以此类推。

4. 以翻译需求为准,平级子系统间产生横向映射关联,不同级子系统间产生纵向映射关联;确立子系统之间的主次关系。

5. 文本价值系统在文本外宏观多元系统的影响下,实现动态转化。

需要说明的是,文本价值子系统可以根据翻译中的实际需求不断分级划分,直至能体现文本各价值要素的最基本单位。分级划分越细化,文本价值系统结构越清晰,越有利于进行系统重构或者展现重构形式。如前文对于文本功能价值的划分可进一步划分出三级子系统,如图4所示:

图4 文本功能价值系统划分

另外,子系统划分越细、级数越高,子系统或文本价值构成缺失情况越严重,毕竟并不是每一个文本都具有所有的文本价值子系统或文本价值,如一部文学作品可能同时涵盖上述二级子系统中的所有功能价值子系统,但仅具有一部分三级子系统内容。因为文本功能价值子系统的划分前提是建立在文本类型的划分基础上的,不同类型的文本很难具备所有的文本价值特征。

建立文本价值系统的意义既在于描写,也在于规约。首先,可以根据文本价值系统描述和原、译两个文本价值系统的结构性对比,评估翻译中的文本价值损益,进而评估翻译质量。其次,通过译前原文本价值系统的描述和译文本价值系统的重构假设,为翻译策略和方法的选择提供指导。

文本价值在外部因素影响下的传导与转化是其系统重构的前提和基本特征。翻译所涉及的影响因素很庞杂,如语言因素、译者因素、文化因素、社会因素等等,但本质上,是文本价值在文本外多元系统影响下的系统重构。

图5 文本外多元因素影响文本价值系统重构

7. 结语

在翻译的多学科研究方兴未艾之际,如何把握好多学科研究走向至关重要。近年来,随着国家语言政策的逐步完善,大数据战略的正式提出和实施,翻译信息化、技术化和体系化研究成为学界关注的一大焦点。越来越多的目光聚集到新兴研究领域,出现了不同程度地将翻译研究“挂靠”其他学科领域的现象。从社会发展整体而言,学科融合研究无可厚非。但从翻译学科建设角度思考,需要把握好多学科研究的方向性问题。翻译研究应更加注重翻译本体研究方法论的建设,以辩证的态度结合本体研究需要,积极吸收其他学科研究方法的养分,夯实翻译学科体系建设。翻译的多学科研究并不意味着从翻译的角度考察相关学科问题,而应该是立足翻译理论与实践,以不同学科领域的视角阐释解决翻译问题。同时借鉴其他学科,特别是邻近人文学科研究史,寻找有助于翻译学科体系发展、完善的途径。

Baker, M. (2004). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press.

Even-Zohar, I. (1978). The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem. In L. Holmes, and v. d. Broeck (Eds). Literature and Translation:New Perspectives in Literary Studies. Leuven: Acco.

Gutt, E. (1991). Translation and Relevance. Oxford: Basil Blackwell.

Hatim, B. & Mason, I. (1990). Discourse and the Translator. London: Longman.

Hatim, B. & Mason, I. (1997). The Translator as Communicator. London and New York: Routledge.

Hermans, T. (1999). Translation in Systems: Descriptive and Systemic Approaches Explained. Manchester: St Jerome Publishing.

Hervey, S. & Higgins, I. (1992). A Course in Translation Method: French-English.London: Routledge.

Munday, J. (2006). Introducing Translation Studies: Theories and Applications.London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

Newmark, P. (1991). About Translation. Clevedon: Multilingual Matters.

Newmark, P. (2001). A Textbook of Translation. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

Nida, E. A. (1993). Language, Culture and Translating. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

Nord, C. (1997). Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. Manchester, UK: St. Jerome Publishing.

Pym, A. (2010). Exploring Translation Theories. London and New York: Routledge.

Steiner, G. (2001). After Babel: Aspects of Language and Translation. Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press.

Toury, G. (1995). Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

霍绍周.(1988).系统论.北京:科学技术文献出版社.

乐金声.(1999).欠额翻译与文化补偿.中国翻译,(2),18-20.

李连科.(1991).哲学价值论.北京:中国人民大学出版社.

李连科.(1999).价值哲学引论.北京:商务印书馆.

马红军.(2003).翻译补偿手段的分类与应用——兼评Hawkes《红楼梦》英译本的补偿策略.外语与外语教学,(10),37-39.

马志政等.(1991).哲学价值论纲要.杭州:杭州大学出版社.

倪贤祥.(2007).翻译中的文化差异及补偿手段.西南民族大学学报,(2),93-95.

朴昌根.(2005).系统学基础.上海:上海辞书出版社.

钱文伟.(2006).英汉双解词典释义译文中的信息缺失与补偿.上海翻译,(3),71-72.

斯土活著. 林纾、魏易译. (1981)黑奴吁天录. 北京:商务印刷馆.

王恩冕.(1988).翻译补偿法初探.中国翻译,(3),11-15.

文永超.(2011).从目的论视角看林纾翻译《黑奴吁天录》的目的和方法.外国语文,(4),106-108.

夏廷德.(2006).翻译补偿研究.武汉:湖北教育出版社.

(责任编辑 王海霞)

* 本文为国家民委高等教育教学改革研究项目“翻译本地化背景下民族地区高校本科翻译教学模式研究”阶段性成果(项目编号:15100)。

牛军,甘肃民族师范学院讲师,南开大学在读博士。主要研究方向:应用翻译研究。

作者电子邮箱:niujun@bfsu.edu.cn