基于文献计量学的国内乡村景观评价

李 鹏,谢 敏(.河南农业大学 风景园林规划设计院,河南 郑州 45000; .河南农业大学 林学院,河南 郑州 45000)

基于文献计量学的国内乡村景观评价

李 鹏1,谢 敏2

(1.河南农业大学 风景园林规划设计院,河南 郑州 450002; 2.河南农业大学 林学院,河南 郑州 450002)

乡村景观评价是乡村景观规划的前提和基础。文章借助CNKI数据库,利用文献计量学的方法对近20 a国内发表的乡村景观评价文献进行定量研究分析,总结了国内乡村景观评价的研究内容、发展动态及不足。研究发现,乡村景观评价涉及多个学科领域,呈现多学科参与的特点;研究内容主要集中在乡村景观评价指标体系、生态评价、美学评价和综合评价4方面;对乡村景观生态评价研究较为深入,但综合评价研究水平相对薄弱。

乡村景观; 文献计量学; 生态评价; 综合评价

随着城市化进程的推进和美丽乡村建设的发展,乡村的社会经济结构、空间格局、村容村貌、生态环境都发生了巨大的变化。在新时期下,合理开发、利用、保护乡村景观,推动乡村景观持续、稳定、健康发展成为公众关注的热点。本文通过对1996—2015年国内发表的乡村景观文献的定量研究分析,揭示了乡村景观建设存在的问题和未来的发展方向,可为乡村景观规划提供理论依据。

1 研究方法

采用文献计量学的方法进行研究。在CNKI中国知网论文库中,以“乡村景观评价”“农村景观评价”等为关键词进行主题检索,建立CNKI数据库。借助E- Learning、Endnote、Excel等软件创建、管理数据库。对历年文献发表数量、不同学科领域文献量和文献来源(是否为核心期刊)等方面进行统计与分析。

2 论文发表情况

截至2015年12月底,与乡村景观评价相关的文献共检索出1 392篇,其中硕博论文988篇,期刊论文375篇,国内会议论文26篇,国际会议论文3篇。

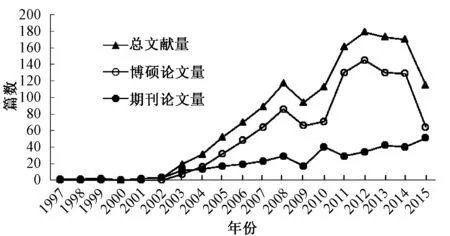

2.1 历年论文发表量

20世纪90年代,国内学者借鉴国外研究经验开始了对国内乡村景观环境的研究[1]。但此时乡村景观评价的研究并未引起学术界较多关注,此后10余年,文献量增长不足10篇。直至2003年,国家对“三农”问题的关注度提高,提出建设新农村的战略方针,学术界对乡村景观的关注度随之提高,乡村景观评价类文献量也在逐年增长[2- 3]。其中,硕博论文量占文献总量的大部分,对论文总量的变化起决定性作用,其变化幅度与文献总量变化趋势一致,在2009年出现小幅度下降后又大幅度增长。2012年后,文献总量和硕博论文量均呈下降趋势,但期刊论文量仍呈稳定增长趋势(图1)。

图1 1997—2015年论文发表篇数情况

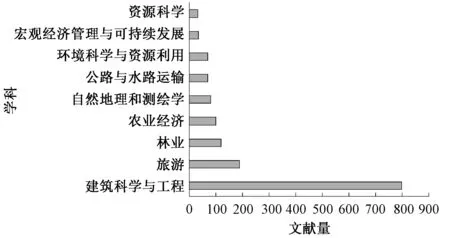

2.2 不同学科领域文献发表量

乡村景观评价文献涉及多个学科领域,其中建筑科学与工程、旅游、林业、农业经济、自然地理和测绘学、公路与水路运输、环境科学与资源利用、宏观经济管理与可持续发展、资源科学等9个学科领域的文献占约90%(图2)。相关文献中,建筑科学与工程学科文献占绝对优势,而资源科学、宏观经济管理与可持续发展2个学科文献量相对较少。

图2 不同学科论文发表篇数情况

2.3 核心期刊论文比

从图1和图3中可以看出,1997—2002年,乡村景观评价类文献增长缓慢,但核心期刊论文比重较大。此后10 a,国家加大对“三农”问题的关注,乡村景观评价类期刊论文也大幅度增加,但核心期刊论文比重总体呈下降趋势,至2012年,核心期刊论文仅占期刊论文总量的8.8%。2012—2015年,虽然文献总量有所下降,但期刊论文量和核心期刊论文比都有所上升,呈增长态势。

图3 期刊论文发表篇数情况

2.4 文献来源

文献来源是分析统计不同领域研究成员分布的重要指标,对相关的统计分析具有重要意义[4]。在乡村景观评价相关文献中,来自各大高校的作者占90%以上,且以博士、硕士为主,教师为辅。但在文章质量上,教师和博士有明显优势。在核心期刊论文中,以高校教师、博士为第一作者发表的文献占50%以上,以硕士为第一作者的文献占30%,且教师、博士论文发表期刊影响因子也远高于硕士。

3 主要研究内容

3.1 乡村景观评价体系的构建

早在20世纪50、60年代,西方国家在农业政策的要求下,加强了对乡村景观的研究,并形成了较为完善的理论和方法体系。特别是捷克的景观生态规划方法LANDEP,利用景观生态数据的分析、综合、评价,从而提出景观利用的生态优化方案[5]。在90年代,欧盟国家为实现既保证粮食安全又保障乡村景观质量的目标,邀请不同学科领域专家共同探讨研究,最终建立了乡村景观可持续发展的指标体系[6- 7]。在此期间,国内学者借鉴西方国家经验,逐渐开始对乡村景观评价进行研究。刘滨谊等[8]探讨了乡村景观评价的理论基础,提出了包括乡村景观可居度、可达度、相容度、敏感度和美景评价5个层次21个指标的乡村景观评价指标体系。谢花林等[9]构建了社会效应、生态效应、美感效应3个层次32个指标的乡村景观评价体系,并建立综合评价模型,对北京海淀区5个乡镇进行分析评价。陈英瑾[10]、张茜等[11]、陈倩[12]参考借鉴英国乡村景观评估方法,结合室内分析和野外调查,构建了我国乡村景观特征的评估体系。到目前为止,国内应用较多且较完备的是谢花林等[9]根据乡村景观评价原则构建的3个层次的乡村景观评价体系,评价方法主要有Delphi法、AHP法、主成分分析法等。其他研究者参考谢花林的乡村景观评价体系,构建综合评价模型,对国内典型乡村景观进行评价分析,完善了评价的度量标准体系和技术的评价环节[13- 17]。

3.2 乡村景观生态评价

国内学者对于乡村景观生态评价的研究比较早,也较深入。1994年,丁维等[18]采用综合评价的方法,对江苏省海门县1990年的农村生态环境进行了定量评价。1997年,李贞等[19]用定量化的方法研究了乡村景观的功能、结构、特征及生态演进过程。肖禾等[20]认为小尺度评价能辨识出乡村景观建设所面临的主要生态环境问题以及生态景观的建设方向。在应用上,许月卿[21]用生态足迹的原理和模型计算了北京市1990—2003年的生态足迹和土地生态承载能力,并强调可持续发展必须建立在环境资源的承载范围内。蒙吉军等[22]利用RS、GIS、和SPSS技术对鄂尔多斯市的生态风险进行研究,通过区域生态风险管理目标确定、风险源分析、风险度量方法、风险计算及风险管理,构建了区域生态风险评价的概念模型。程伟等[23]利用GIS技术对重庆市江津区龙华镇燕坝村土地进行生态评价,构建了村级区域土地生态评价模型,为村域参与式土地利用规划提供依据。

3.3 乡村景观美学评价

乡村景观美学质量评价的方法主要有定性描述法、物理元素知觉法和心理物理学法,而心理物理学法是目前公认的最为严格、可行的方法之一[24]。在评价标准上,王云才[25]认为需要从景观质量(地形、植被、农田、水体等方面)、吸引力(景观的风化品味、风俗民情、民间节庆、历史传说、名人古迹等)、认知程度(景观易解性、奥秘性、直觉认知、知觉认知等)、人造景观协调度(景观的扩散范围、容积率、形态、色彩等)、景观视觉污染(主要从空间、文字、广告、垃圾、民间信仰、不文明行为6方面)5个因素考虑,才能得出绝大多数人的美景度评价结果。谢花林等[26]根据人们对自然美感的普遍判断标准(自然性、奇特性、环境状况、有序性、视觉多样性、运动性6个方面)和指标选取原则,选取绿色覆盖度、农用地景观面积比、地形地貌奇特度、名胜古迹丰富度、知名度、民居特色性、清洁度等19个指标,构建了分层次乡村景观美学质量评价体系。林方喜等[27]采用VRM系统构建了包括地貌、植被、水体、色彩、毗邻风景、奇特性以及人文景观7个指标的指标体系,对福建省漳州市长泰县山重村和武夷山市东部下梅村的视觉景观质量进行了评价。郑文俊[28]则从自然性、奇特性、有序性、多样性和文化性等5个方面构建包含15个评价因子的乡村景观美学质量评价体系,并选用灰色关联分析法建立乡村景观美学质量评价程序。蒋丹群等[29]应用层次分析法、综合指数法等方法,从自然性、多样性、开阔性、整洁性、宁静性、运动性和奇特性6个方面构建了一套体现农业景观特色的土地整治美学评价指标体系。国内关于乡村美学质量评价多为综合性研究,评价方法也逐渐向定量与定性结合、主观与客观结合的方向发展,评价体系也在不断改进。

3.4 乡村景观综合评价

乡村景观综合评价主要是对乡村景观的生态功能、社会功能和美学功能等进行评价。谢花林等[30]从社会效应、生态质量、美感效应3个方面构建评价指标体系。陈威[5]则将AVC理论应用到乡村景观评价中,构建了4个层次36个指标的乡村景观AVC综合指标评价体系,完成了对乡村景观资源现状和乡村景观规划建设的双向评价。王伟等[31]提出以生态学为出发点的乡村景观规划方法,构建乡村景观综合评价指标体系来指导乡村景观的健康发展。李羽佳[16]综合层次分析法、美景度评价法、地理信息系统评价法的优势,构建了ASG综合评价体系。总的来说,我国乡村景观综合评价的研究还不够深入,评价往往只侧重于某一个方面,没能将乡村景观的生态、经济、文化、美学价值综合考虑进来。

4 小结与讨论

1996—2015年,乡村景观评价相关文献量总体呈上升趋势,且随着学科的发展,新技术与新理论不断引入,相关文献涉及的领域也在不断拓宽,但对乡村景观评价进行总结归纳的文献较少。在乡村景观评价方面,硕博论文占文献总量的71%,期刊论文占26%,这表明研究的主要群体集中在高校;期刊论文中核心期刊论文所占比例为40%,反映了国内关于乡村景观评价的整体研究水平得到了学术界的认可。

目前,乡村景观生态评价研究相对较多也较深入,其次是乡村景观美学评价,对于乡村景观社会功能及乡土文化评价的研究相对薄弱。综合评价体系还不够完善,大多是从单一方面进行,因此,建立综合社会经济、美学、生态、文化的乡村景观评价指标体系,对乡村景观进行综合评价,完善技术的评价环节,是目前国内乡村研究的重要课题。

国内较受认可的评价体系主要有2套,一个是刘滨谊等[8]于2002年提出的基于可居度、可达度、相容度、敏感度和美景评价5个层次的乡村景观评价体系;另一个是谢花林等[9]于2003年提出的包括社会效应、生态效应、美感效应3个层次的评价体系。此后关于乡村景观评价的体系多是在借鉴和改善这2套体系,乡村景观评价体系并未形成统一标准。RS、GIS等新技术的应用为乡村景观评价注入了新的血液,提高了研究的准确性,但经验不足,仍需进一步完善。此外,国外对于乡村景观评价的研究较国内成熟,借鉴国外先进技术和经验,对我国乡村景观评价研究进一步深入大有裨益。

[1] 董新.乡村景观类型划分的意义、原则及指标体系[J]. 人文地理, 1990(2):49- 52, 78.

[2] 李向婷, 龙岳林, 宋建军. 乡村景观评价研究进展[J]. 湖南林业科技, 2008, 35(1): 64- 67.

[3] 肖国增, 周艳丽, 安运华,等. 乡村景观功能评价综述[J]. 南方农业学报, 2012, 43(11): 1741- 1744.

[4] 金荷仙, 常晓菲, 吴沁甜. 国内外9本代表性风景园林期刊2008—2012年载文统计分析与研究[J]. 中国园林, 2014 (7):57- 66.

[5] 陈威. 景观新农村:乡村景观规划理论与方法[M]. 北京: 中国电力出版社, 2007.

[6] BERG A E V D, VLEK C A J. The influence of planned- change context on the evaluation of natural landscapes [J]. Landscape & Urban Planning, 1998, 43(1): 1- 10.

[7] JR L G. Landscape context of rural residential development in southeastern Wisconsin (USA) [J]. Landscape Ecology, 1998, 13(2): 65- 77.

[8] 刘滨谊, 王云才. 论中国乡村景观评价的理论基础与指标体系[J]. 中国园林, 2002, 18(5): 76- 79.

[9] 谢花林, 刘黎明, 赵英伟. 乡村景观评价指标体系与评价方法研究[J]. 农业现代化研究, 2003, 24(2): 95- 98.

[10] 陈英瑾. 乡村景观特征评估与规划[D]. 北京: 清华大学, 2012.

[11] 张茜, 刘文平, 宇振荣. 乡村景观特征评价方法:以长沙市乔口镇为例[J]. 应用生态学报, 2015, 26(5): 1537- 1547.

[12] 陈倩. 试论英国景观特征评价对中国乡村景观评价的借鉴意义[D].重庆: 重庆大学, 2009.

[13] 宋俊波. 西南丘陵区乡村景观规划研究[D]. 重庆: 西南大学, 2014.

[14] 褚兴彪. 山东乡村聚落景观评价模型构建与优化应用研究[D]. 长沙: 湖南农业大学, 2013.

[15] 肖禾. 不同尺度乡村生态景观评价与规划方法研究[D]. 北京: 中国农业大学,2014.

[16] 李羽佳. ASG综合法景观视觉质量评价研究[D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2014.

[17] 郭彦丹. 基于景观功能评价的乡村发展模式研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2015.

[18] 丁维, 李正方, 王长永,等. 江苏省海门县农村生态环境评价方法[J]. 生态与农村环境学报, 1994, 10(2): 38- 40.

[19] 李贞, 刘静艳, 张宝春, 等. 广州市城郊景观的生态演化分析[J]. 应用生态学报, 1997, 8(6): 633- 638.

[20] 肖禾, 李良涛, 张茜, 等. 小尺度乡村景观生态评价及重构研究[J]. 中国生态农业学报, 2013, 21(12): 1554- 1564.

[21] 许月卿. 基于生态足迹的北京市土地生态承载力评价[J]. 资源科学, 2007, 29(5): 37- 42.

[22] 蒙吉军, 周婷, 刘洋. 区域生态风险评价:以鄂尔多斯市为例[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2011, 47(5): 935- 943.

[23] 程伟, 吴秀芹, 蔡玉梅. 基于GIS的村级土地生态评价研究:以重庆市江津区燕坝村为例[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2012, 48(6): 982- 988.

[24] 刘建英. 乡村景观评价研究[D]. 南京: 南京林业大学, 2012.

[25] 王云才. 论中国乡村景观评价的理论基础与评价体系[J]. 华中师范大学学报(自科版), 2002, 36(3): 389- 393.

[26] 谢花林, 刘黎明, 徐为. 乡村景观美感评价研究[J]. 经济地理, 2003, 23(3): 423- 426.

[27] 林方喜, 潘宏. 福建乡村景观资源评价研究[J]. 江西农业学报, 2011, 23(9): 25- 26.

[28] 郑文俊. 乡村景观美学质量评价[J]. 福建林业科技, 2013, 40(1): 148- 153.

[29] 蒋丹群, 徐艳. 土地整治景观美学评价指标体系研究[J]. 中国农业大学学报, 2015, 20(4): 224- 230.

[30] 谢花林, 刘黎明, 李振鹏. 城市边缘区乡村景观评价方法研究[J]. 地理与地理信息科学, 2003, 19(3): 101- 104.

[31] 王伟, 杨豪中, 陈媛, 等. 乡村生态景观的构建与评价研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版), 2015, 47(3):448- 452.

(责任编辑:侯春晓)

TU982.29

:A

:0528- 9017(2017)09- 1606- 04

2017- 07- 05

李 鹏(1980—),男,河南南阳人,工程师,本科,研究方向为风景园林规划设计,E- mail: 1992442715@qq.com。

文献著录格式:李鹏,谢敏. 基于文献计量学的国内乡村景观评价[J].浙江农业科学,2017,58(9):1606- 1609.

10.16178/j.issn.0528- 9017.20170935