大峪隧道洞口段滑坡处治分析

卫 涛/河南省交通规划设计研究院股份有限公司

大峪隧道洞口段滑坡处治分析

卫 涛/河南省交通规划设计研究院股份有限公司

以大峪隧道洞口段滑坡为研究对象,分析成因,结合现场调查及地勘资料验算滑坡体的稳定性,并对边坡支护方案和接长明洞两种处治方案进行了对比分析。结果表明:两种方案均能保证边坡稳定,但接长明洞的方案施工难度相对较小,施工以及后期运营更为安全;同时也为隧道洞口滑坡治理提供了工程的参考性,具有实际的指导意义。

隧道洞口;滑坡;明洞

引言

由于工程地质及施工等因素的影响,边坡施工过程中易出现各种各样的地质灾害。其中,隧道洞口段多处于侵蚀严重、节理裂隙较发育的坡面上,因而隧道洞口滑坡是极其常见。滑坡事故突发性强,破坏性大,特别是发生在隧道洞口段,若不能及时的处治,将对隧道衬砌结构及高速公路的运营带来极大的安全隐患。目前,我国在隧道边坡稳定性分析中,一般采用极限平衡法和有限元数值模拟法。但由于岩土体的复杂性,特殊地质条件下岩石的变形机理仍未清楚,边坡的破坏模式和发展阶段等仍未十分明了。在滑坡灾害治理方面,通常采用“预防为主,综合整治”的方针。广泛采用的滑坡治理方法主要有支挡、截排水、锚固、减压和反压工程等。

本文针对大峪隧道隧道洞口段的滑坡问题,分析成因,结合现场调查及地勘资料验算滑坡体的稳定性,提出边坡支护和接长隧道明洞两种方案,并进行对比分析。

1.工程概况

河南省焦桐高速公路登封至汝州段大峪隧道为上、下行分离的四车道小间距隧道(中夹岩约10m),左线L3K27+045~ L3K27+209(164m), 右 线 K27+047~ K27+210(163m)。隧道穿越强~中风化灰岩,表层覆盖薄层含碎石,基岩开挖后,存在顺向滑塌现象;岩石层间结合差。

2014年7月,大峪隧道进口段路基开挖至设计高程时该段右侧顺倾边坡产生变形,山坡中上部出现宽度不一的拉裂缝,局部出现垮塌;停止路基挖方施工后,坡体前缘未出现明显位移;后因连降降雨,坡顶出现多条拉裂缝,处裂缝最大宽度达0.2m。在此种情况下,判定山体滑坡的形成机制,采取快速有效滑坡治理方案,控制滑坡的继续发展显得尤为迫切,具体现场情况见图1~ 2。

2. 工程地质条件

2.1 地形地貌

该区域为构造剥蚀浅切割中低山地貌,属于中低山地貌沟谷和斜坡地貌,地形起伏较大,地面标高基本在470~482米之间,相对高差20m。地表植物主要是乔木林和少量灌木丛。

2.2 地层岩性

依据区域地质资料、地调资料,区内上覆地层为第四系漂石层和钙质胶结层,分布不连续,主要分布在表层,厚度不大,下伏基岩为寒武系页岩与灰岩和寒武系白云质灰岩。具体描述如下:

第四系残坡积层:

漂石(Q4):杂色,密实,稍湿,主要成分以砂岩为主,呈次棱角状,岩芯呈块状,般块径60~130mm,最大块径200mm占约55%,少量粉黏充填。

钙质胶结(Q4):灰白色,岩芯呈碎块状,呈不规则状,一般块径5~40mm,最大块径80mm,少量粉砂充填,其中2~3.2m处夹少量片麻岩碎块。

寒武系

灰岩:浅青灰色,强风化-中风化,隐晶质结构,薄层状构造,主要成分以方解石为主,岩质强度中。受多次地质构造运动影响,强风化岩体节理裂隙发育,岩体较破碎。中风化层岩体相对强风化层完整,裂隙较发育,工程性质较好。

页岩:暗紫红色,强风化-中风化,泥质粉砂结构,层状构造,节理裂隙发育,岩质较软,主要成分以泥质为主,含石英,长石。受多次地质构造运动影响,强风化岩体节理裂隙发育,岩体较破碎。中风化层岩体相对强风化层完整,裂隙较发育,工程性质较好。

3.滑坡成因分析

大峪隧道洞口由最初的边坡局部垮塌至最后的的浅层滑坡发展很快,以及对裂缝和滑坡体的专项补充勘察,判定此次洞口滑坡由地质地形及施工等多方面因素引起,滑坡体成因如下:

根据地形地物调查及地质调绘,归纳出大峪隧道洞口滑坡特征如下:

(1)施工坡率与设计不符

临近隧道洞口处存在断层造成地质突变,但L3K26+860~L3K27+045段挖方路基现场施工坡率与设计坡率不符,现场按照临近灰岩地质的坡率进行施工;

(2)支护不及时

施工过程中未将防护由上到下逐步进行,未边开挖边防护;现场一次开挖到位后,将裸露边坡长时间暴露。

(3)偏压顺倾严重

路线穿越区域偏压严重,右高左低,路堑段开挖打破原有的受力平衡;坡面顺倾斜,与路线垂直,倾角约30°;沿着顺倾的土石交界面形成了潜在的不稳定滑动面。

(4)地表水的下渗

干湿交替及施工开挖引起的地表浅层横向裂缝,加速地表水入渗并在上部浅层岩土层界面形成滞水层,抗剪强度降低,加速变形;

4.滑坡体稳定性分析与评价

根据地质钻孔揭露情况,推测出潜在滑动面如图7所示。运用理正分析软件定量验证在自然工况和削坡卸载后的稳定性系数,对洞口边坡稳定性进行了定量评价。

(1)目前滑移面位于坡面中上部,属于浅层滑坡;

(2)根据滑动面处土体的室内试验,确定滑面处土体参数,c=17Kpa、ψ=9.6°;

(3)经验算,当时状态下滑坡体安全系数K=1.02,边坡处于蠕动变形阶段;

(4)目前坡面处于不稳定状态,若不及时处治,将牵引更大范围的破坏。

5.滑坡处置方案

5.1 方案选择

根据大峪隧道洞口滑坡体断面临界状态,需采取快速有效方案稳固山体,控制住滑坡体的变形趋势。采用砂浆和黏土对坡体上的裂缝进行回填夯实,防止地表水渗入,然后在滑坡后缘设置截水沟,防止降雨渗入坡体;最后通过处治对该滑坡进行处治。

5.2 边坡支护方案

根据边坡的稳定性分析、不稳定的顺倾结构面及边坡不稳定程度及范围,对边坡支护方案的合理性、安全性进行技术经济论证。

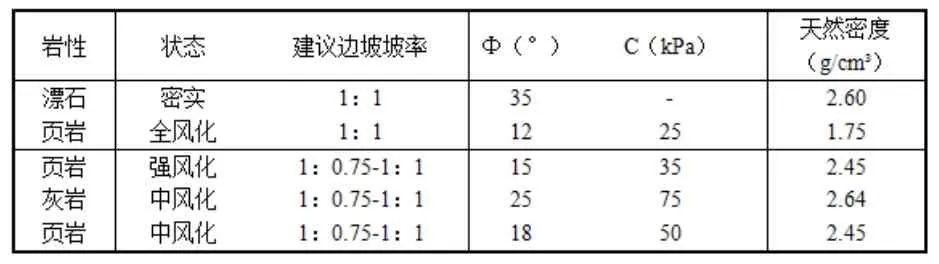

首先,按照地勘部门提供的地质资料对边坡进行了路堑边坡设计,如表1所示。为了降低坡高,第一级边坡高度设计为6m,同时增设挡土墙;为了使安全系数达到1.3,在第二级以及第三级边坡加设锚索框架梁,进行防护,见表1。

表1 边坡设计坡率

但是由于实际进行放坡设计时,边坡高度增加较快并且过高危险系数较大,况且部分段落坡顶无法收顶,局部边坡达到70m;另外,在后期运营过程中,受外部影响较大,仍然存在局部坍塌导致滑坡的风险。在实际应用中应该慎重考虑。

5.3 隧道出口接长明洞方案

进过详细的研究论证比较,考虑采用隧道接长明洞及洞顶填土反压滑坡前缘,达到根治滑坡的目的。

5.3.1 处治方案。

(1)根据现场计算及现场监测,现有滑坡土体仍处于不稳定状态,明洞施工期间,仍有滑动的可能,为确保明洞施工、运营期间安全,要进行卸土减载。选择滑动区域并结合明洞施工段落顺序,逐步卸载。卸载时,应从滑坡体后缘向滑坡前缘逐层开挖,并设置3%~8%倾向于路基的斜坡,严禁开挖滑坡体的舌部,防止滑坡体继续发展;做好卸载区域雨天的排水疏导,严禁形成凹地,造成积水

(2)隧道左线洞门桩号由L3K27+045调整为L3K27+000,增加明洞45m;

(3)隧道右线洞门桩号由K27+047调整为K27+002,增加明洞45m。

(4)采用隧道弃渣对隧道进行回填,可对滑坡起到反压作用。经测算,隧道弃渣可填至明洞拱顶高约5 m;通过反压回填后临近路基的最大边坡高度降到40m以内;

该方案施工难度相对较小,施工人员较为安全,工程造价略高方案相对较低。同时,洞顶回填使用隧道弃渣及其他废弃土石方,既节约了弃土费用,还有利于环境保护。

5.3.2 受力验算。

对结构进行简化,只选取左侧明洞,对接长明洞方案下结构的安全性能进行验算分析。

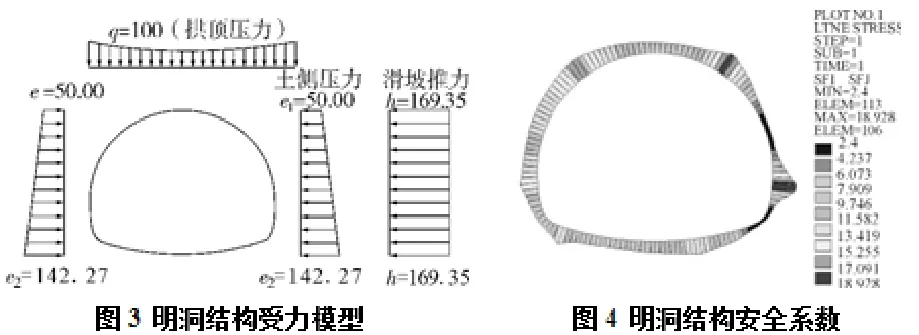

(1)建立结构受力模型:明洞高度9.27 m,拱顶填土厚度5.00 m,下滑力与隧道轴线夹角为35°,明洞由滑坡增加的侧压力按4213.25 / (5 + 9. 27 ) × sin35°= 169. 35 kN /m2计算,拱墙及仰拱衬砌支护采用700mm厚C25混凝土,采用Φ28 @150mm 钢筋。结构受力模型,见图 3。

(2)计算结果分析:运用ANSYS有限元计算软件对明洞结构受力进行模拟计算。由图4知,明洞结构安全系数最小值为2.4,满足《公路隧道设计规范》JTG D70 /2 -2014中安全系数大于2. 0的要求,故接长明洞方案能满足施工及运营期间的安全性。

6. 结论

通过对大峪隧道洞口段滑坡的研究,结合地质情况和施工设计,对两种处治方案进行了分析,得出结论如下:

(1) 边坡支护及接长隧道明洞两种方案均能有效的保证滑坡的稳定性,确保隧道衬砌结构及高速公路的运营安全。

(2) 接长隧道明洞方案与边坡支护的方案相比,施工难度相对较小,施工人员更为安全,并有利于保护环境,同时也提高了后期公路运营期间的安全度。因此,采用接长隧道明洞方案对大峪隧道洞口段滑坡的治理是合理、可行的。

(3)大峪隧道洞口滑坡治理的方案,为隧道洞口滑坡治理提供了工程的参考性,具有实际的指导意义。

[1]陈羽,.隧道洞口滑坡稳定性分析及致力研究[J]. 中外公路,2016,36(2)1671-2579.

[2]姜鹏,郑涛.姜家梁隧道洞口段滑坡治理方案分析[J].路基工程,2016(3):0218-0222.

[3]工程地质手册[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2006.

[4]关宝树.隧道工程施工要点集 [M]. 北京:人民交通出版社,2011.

卫涛(1985-),男,工程师,硕士,河南西平人,河南省交通规划设计研究院股份有限公司,工程师,主要从事桥梁、隧道勘察设计与研究。