头针丛刺法治疗特发性震颤疗效观察

王晨,郑祖艳

(1.黑龙江中医药大学,哈尔滨 150040;2.黑龙江中医药大学附属第一医院,哈尔滨 150040)

头针丛刺法治疗特发性震颤疗效观察

王晨1,郑祖艳2

(1.黑龙江中医药大学,哈尔滨 150040;2.黑龙江中医药大学附属第一医院,哈尔滨 150040)

目的观察头针丛刺法治疗特发性震颤的临床疗效。方法将60例特发性震颤患者随机分为两组,每组30例。治疗组采用头针丛刺配合针刺双侧舞蹈震颤控制区治疗;对照组采用单纯针刺舞蹈震颤控制区治疗。治疗30 d后分别观察两组总有效率、震颤评分,且在疗程结束3个月后电话随访复发率。结果治疗组总有效率为96.7%,显著高于对照组的73.3%(P<0.05);治疗组治疗结束后震颤评分低于对照组(P<0.01);治疗组疗程结束3个月后电话随访复发率显著低于对照组(P<0.05)。结论头针丛刺法配合针刺双侧舞蹈震颤控制区治疗特发性震颤相对单纯针刺舞蹈震颤控制区疗效较佳。

特发性震颤;针刺;头针;丛刺法;头针舞蹈震颤控制区

特发性震颤(essential tremor,ET)是一种运动障碍性疾病,其症状主要表现为震颤,属锥体外系病变,本病发病机制目前尚不十分清楚,但实验研究发现,ET发病与环境因素和遗传因素密切相关[1-3]。本病起病隐匿,进展迟缓,多表现为姿势性震颤和动作性震颤,常见于一侧或双侧上肢,头部可受累及,下肢较少受累。除震颤外,也可出现非运动症状,如记忆力减退、焦虑、抑郁等[4-5]。特发性震颤中医辨证为肝风内动型颤证,其病机为肝郁阳亢,化火生风,扰动筋脉,病位在筋脉,与肝、脾、肾密切相关[6-8]。笔者通过跟师于2015年9月至2016年9月在我院针灸四科门诊采用头针丛刺配合针刺双侧舞蹈震颤控制区治疗ET患者30例,与单纯针刺舞蹈震颤控制区30例ET患者进行分组比较,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

60例特发性震颤患者均为我院门诊患者,按就诊先后顺序采用随机分组法分为治疗组 30例和对照组30例。治疗组中男14例,女16例;年龄最小36岁,最大 72岁,平均(58±8)岁;病程最短1年,最长10年,平均(4.54±2.26)年。对照组中男17例,女13例;年龄最小34岁,最大70岁,平均(60±9)岁;病程最短8个月,最长 10年,平均(4.53±2.05)年。两组患者年龄、性别、病程比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准[9]

核心标准:①双手及前臂的意向性震颤;②除齿轮样现象外,无其他神经系统阳性体征;③或仅头部震颤,而无肌张力障碍。

次要诊断标准:①病程>3年;②有家族史;③饮酒后症状缓解。

符合核心标准者则诊断为特发性震颤;符合次要标准者作为辅助诊断。

1.2.2 中医诊断标准[10]

肢体颤动程度较重,无法自制,伴眩晕耳鸣,面赤烦躁,情绪易波动,于紧张时症状加重,可伴见四肢麻木、口苦、口干、流涎、尿赤、便干等证。舌红,苔黄,脉弦。

1.3 纳入标准

①符合特发性震颤的中西医诊断标准伴或不伴有非运动症状;②治疗前半月内未接受其他治疗,可以配合西药及针刺治疗者;③生命体征平稳,年龄在 30~75岁,自愿并可坚持参加本研究者。

1.4 排除标准[11-12]

①查体时出现其他神经系统阳性体征,但排除齿轮样强直和Froment’s征;②存在已知原因引起生理震颤,原因如抑郁、甲亢等;③存在心因性震颤的病史;④原发直立震颤;⑤位置特异性震颤;⑥单纯声音、舌、下颌的震颤;⑦神经创伤史后发生的震颤;⑧近期服用过可导致震颤的药物,或正处于撤药期;⑨治疗期间未经医生允许使用其他药物或治疗,对治疗效果造成影响者。

2 治疗方法

2.1 治疗组

主穴,顶前区及顶区分别以前神聪、百会、后神聪为中心,取穴为前神聪及前神聪两侧各旁开 1寸及 2寸平行线,百会两侧各旁开0.5寸及1.5寸平行线,以及后神聪及后神聪两侧旁开 1寸平行线,针刺呈楔形分布,一般共刺12针;双侧舞蹈震颤控制区(顶颞前斜线前1寸平行线),常规消毒后用0.35 mm×40 mm不锈钢毫针平刺快速进针,使针身达帽状腱膜下1寸许,并迅速捻转,每分钟200转左右,每根针捻转2 min。

配穴取双侧风池、太阳、曲池、外关、合谷、风市、阳陵泉、足三里、三阴交、太冲。风阳内扰加大椎、风府;髓海不足加肾俞、太溪;气虚加气海、公孙;痰热内动加中脘、阴陵泉。针刺双侧舞蹈震颤控制区时取舞蹈震颤控制区的中 1/3处,针尖向眉枕线和鬓角发际前缘相交处的前 1寸方向平刺[13],针刺风池时针尖向鼻尖方向斜刺,其他腧穴直刺。合谷、太冲施泻法,余穴平补平泻,留针40 min。

每日1次,每星期连续针刺治疗6 d休息1 d。2星期为1个疗程,共治疗2个疗程(1个月)。治疗结束3个月后进行电话随访,统计复发率。

2.2 对照组

取双侧舞蹈震颤控制区,百会、大椎及双侧风池、合谷、小海、曲池、手三里、外关。百会、舞蹈震颤控制区平刺并行小幅度捻转。大椎直刺,针刺以得气为度。合谷、大椎施泻法,余穴平补平泻。针刺手法、针刺工具、留针时间、治疗时间及电话随访同治疗组。

3 治疗效果

3.1 观察指标[14]

两组患者在治疗前后均进行震颤评分,震颤评分包括①患者主诉;②上肢震颤程度;③头、下颌、舌、下肢震颤程度;④满水试验;⑤穿衣、进食、扣纽扣、用筷子状况;⑥画圈及画直线。各项分值,正常为0分,轻度为1分,中度为2分,重度为3分。

3.2 疗效标准[15]

计算治疗前震颤评分与治疗后震颤评分的差值。

显效:差值在7分以上。

有效:差值在4~6分。

微见效:差值在2~3分。

无效:差值在-1~1分。

3.3 统计学方法

采用SPSS17.0统计软件,计量资料以均数±标准差表示,采用t检验;组间率比较采用卡方检验。

3.4 治疗结果

3.4.1 两组临床疗效比较

由表1可见,治疗组总有效率为96.7%,对照组总有效率为 73.3%,治疗组总有效率显著高于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 两组临床疗效比较 [例(%)]

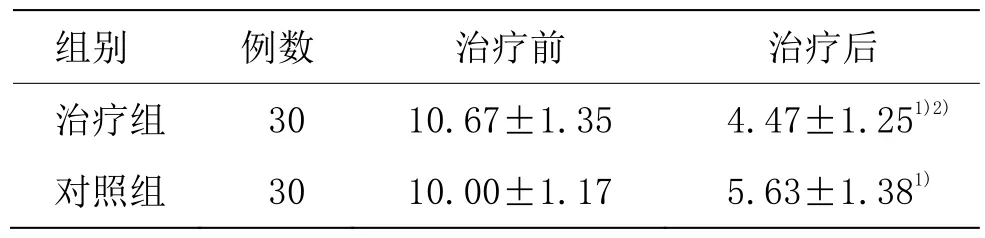

3.4.2 两组治疗前后震颤评分比较

由表 2可见,两组患者治疗前后震颤评分比较差异均有统计学意义(P<0.01);两组治疗后震颤评分比较差异有统计学意义(P<0.01),治疗组治疗后震颤评分低于对照组。

表2 两组治疗前后震颤评分比较 (±s,分)

表2 两组治疗前后震颤评分比较 (±s,分)

注:与同组治疗前比较1)P<0.01;与对照组比较2)P<0.01

组别 例数 治疗前 治疗后治疗组 30 10.67±1.35 4.47±1.251)2)对照组 30 10.00±1.17 5.63±1.381)

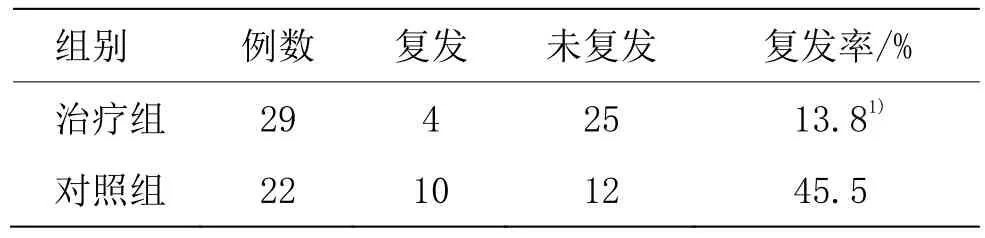

3.4.3 两组复发率比较

由表3可见,治疗组复发率为13.8%,对照组复发率为 45.5%,治疗组复发率显著低于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。

表3 两组复发率比较 [例(%)]

4 讨论

特发性震颤属中医学“颤证”范畴,而颤证则由明代孙一奎在《赤水玄珠》中提出的“颤振证”逐渐演变而来[16-17]。中医学理论认为,肝主风,风为阳邪,阳主动,此木气太过而克脾土,脾主四肢,四肢者诸阳之末,木气鼓之,故动[18]。因而治疗当滋补肝肾、抑木扶土、益气养血、调补阴阳为主,兼以熄风通络[19-21]。《素问·至真要大论》:“诸风掉眩,皆属于肝。”因此取足厥阴经原穴太冲,以疏肝抑风,调和气血[22]。根据《席弘赋》“曲池两手不如意,合谷下针宜仔细”的记载,手颤取曲池、合谷治之,可通络止痉[23-25]。合谷、太冲相配为开“四关”,此法可安神止痉,使魂魄归舍[26-27];《灵枢·癫狂》:“筋巅疾者,身倦挛急大”,肢体颤振、摇动都归于筋的症状,故取胆足少阳之脉的合穴阳陵泉,因其又为八会穴之“筋会”,故可舒筋通络,以解挛急。三阴交为足三阴经之交会穴,足三里为胃经合穴,二者配合可起到扶脾培元、调补肝肾之功。风市、风池同属治风六穴,可用于治疗诸内外风病证。此种配穴方法,可达到补益肝肾、熄风止痉的效果。

头针主要用于治疗脑源性疾病,于致顺教授最早提出“针场”学说,并据其将头部分为顶区、顶前区、额区等7个治疗区。而顶区及顶前区因直下包括第1躯体运动、感觉中枢和Broadman分区的8区至12区,被认为是头穴丛刺最普遍和最重要的区域。前后神聪为经外奇穴,位于顶前区及顶区,针刺此穴取补益脑髓之意,且可改善患者震颤麻痹症状。而大肠经、肝胆经等循行遍布于体内并通达于头部,因此刺激头穴可以调节全身气血运行。另外,于教授在临床研究中发现头穴丛刺对全身情况也有所改善,如对血脂、血液流变学、微循环等均有调节作用。影像学功能成像发现特发性震颤的发病机制多与小脑-丘脑-皮质通路的局部大脑血流以及代谢异常有关,而头针丛刺可调节脑部及全身的气血运行。因此这可能是头针丛刺在治疗特发性震颤中起效的原因之一。而从神经定位与头皮解剖位置的关系来看,双侧舞蹈震颤控制区对应的正是支配躯体运动的第 6区,故针刺双侧舞蹈震颤控制区可以控制肢体震颤的症状,并有调节锥体外系的功能。另外,郑祖艳教授通过多年临床经验及实验观察发现头针丛刺可使大鼠脑内 CRF(促肾上腺皮质激素释放因子)的表达明显降低,故头针丛刺对特发性震颤患者出现的非运动症状如焦虑、抑郁等也可起到一定的治疗效果[28-34]。

本临床观察显示,头针丛刺法治疗特发性震颤疗效显著高于单纯针刺双侧舞蹈震颤控制区的疗效,并且能同时改善患者焦虑、抑郁等症状,且远期复发率低,值得临床应用。

[1]赵彦胤,丁正同.特发性震颤的研究进展[J].中国临床神经科学,2009,17(3):300-301.

[2]赵文博,卜献春.特发性震颤的中西医研究进展[J].湖南中医杂志,2017,(2):145-147.

[3]谭军,张辉,乔寅飞,等.特发性震颤的中医治疗[J].中国中医药现代远程教育,2014,12(6):95-96.

[4]王淅,陈生弟.特发性震颤非运动症状研究进展[J].中国现代神经疾病杂志,2014,14(5):446-449.

[5]毛成洁,陈菊萍,胡伟东,等.运动障碍疾病伴发抑郁的临床观察[J].中华医学杂志,2013,(1):26-29.

[6]张志军,臧卫平,封倩.多联疗法治疗特发性震颤 40例[J].中医研究,2016,29(4):17-19.

[7]殷洁,艾琪,刘喆.刘喆教授针刺治疗特发性震颤经验总结[J].浙江中医药大学学报,2017,41(2):162-164.

[8]刘剑,黎凯,王幼奇.黎凯教授针药结合治疗特发性震颤经验[J].云南中医中药杂志,2013,34(11):10-12.

[9]Bain P, Brin M, Deuschl G,et al. Criteria for the diagnosis of essential tremor[J].Neurology, 2000,54(11 Suppl 4):S7.

[10]周仲英.中医内科学[M].北京:中国中医药出版社,2007:492.

[11]Louis ED, Ford B, Wendt KJ,et al. A comparison of different bedside tests for essential tremor[J].Mov Disord, 1999,14(3):462-467.

[12]刘冠影.针刺治疗肝风内动型颤证的临床观察[D].辽宁中医药大学,2015:5-9.

[13]孙申田,张瑞.新编实用针灸临床歌诀[M].北京:人民卫生出版社,2007:60-61.

[14]姚冬,邹伟.平肝熄风止颤针刺法治疗特发性震颤疗效观察[J].上海针灸杂志,2016,35(2):169-171.

[15]董艳娟.特发性震颤的研究现状[J].卒中与神经疾病,2003,10(1):59-61.

[16]卢秀丽.老年颤证中医证候与相关西医量表及脑血流动力学相关性探讨[D].北京中医药大学,2009:5-6.

[17]魏玉华.特发性震颤的中西医研究进展[J].云南中医中药杂志,2012,33(3):72-74.

[18]吴萍,刘喆.针刺治疗特发性震颤1例[J].中医临床研究,2012,4(18):47.

[19]黄鹏展,迟晓玲,孙桂明,等.熄风活血定颤汤治疗血瘀风动型特发性震颤临床研究[J].中国农村卫生,2015,(18):16.

[20]秦丽娜.电针治疗特发性震颤的临床观察[J].吉林中医药,2010,30(6):511-512.

[21]王非,金海涛,张雯,等.电针配合药物治疗特发性震颤18例[J].中国中医急症,2010,19(12):2134-2135.

[22]孙忠人,王玉琳,张瑞.孙申田针灸医案精选[M].北京:中国中医药出版社,2012:174.

[23]谭晶.手法治疗缓解震颤麻痹案[J].按摩与导引,2003,20(8):58.

[24]王旭慧.针刺治疗帕金森病42例临床观察[J].实用中西医结合临床,2002,2(4):36-37.

[25]辜孔进.四关穴临床应用[J].中国中医药信息杂志,2010,17(2):79-80.

[26]周蔚华,黄汝成,赵贝贝,等.针刺舞蹈震颤控制区、四关穴、百会穴治疗早中期帕金森病的临床观察[J].云南中医学院学报,2014,37(6):27-29.

[27]俞竹青.头皮针合四关穴为主治帕金森氏症[J].浙江中医学院学报,1994,18(6):45.

[28]隋康民,李霞.针药结合治疗特发性震颤疗效观察[J].中国针灸,2010,30(2):108-109.

[29]王薇,杨松堤,宋文安,等.孙申田教授头针治疗经验[J].针灸临床杂志,2014,30(3):61-63.

[30]魏纯玲.特发性震颤临床新认知[D].重庆医科大学,2015:2.

[31]戴明,靳森,沈维娜.针刺治疗偏头痛患者疗效观察及对脑血流的影响[J].上海针灸杂志,2007,26(9):3-5.

[32]何迎晔,洪冰.特发性震颤 45例临床分析[J].临床医学,2007,27(5):73-74.

[33]郑祖艳,徐博佳,周丽颖,等.头穴丛刺对抑郁模型大鼠下丘脑 CRF表达的影响[J].针灸临床杂志,2013,29(2):61-63.

[34]孟祥五,郑祖艳,吴冬艳,等.头穴丛刺治疗抑郁症的临床疗效观察[J].生物技术世界,2016,10(2):86.

Therapeutic Observation of Scalp Cluster Needling in Treating Essential Tremor

WANG Ch en1,ZHENG Zu-yan2. 1.Heilongjiang Un iversity of Ch inese Medicine,Harbin150040,China; 2.First Af filiated Ho spital,Heilongjiang University of Chinese Medicine,Harbin150040,China

ObjectiveTo observe the clinical efficacy of scalp cluster needling in treating essential tremor.MethodSixty patients with essential tremor were randomized into two groups, 30 cases each. The treatment group was intervened by scalp cluster needling plus acupuncture at the bilateral dancing tremor control zone; the control group was intervened by acupuncture at the dancing tremor control zone alone. The total effective rate and tremor score were observed after 30-day treatment, and the relapse rate was investigated 3 months after the intervention via telephone.ResultThe total effective rate was 96.7% in the treatment group, significantly higher than 73.3% in the control group(P<0.05); the tremor score of the treatment group was significantly lower than that of the control group at the end of the intervention (P<0.01); the 3-month telephone follow-up study showed that the relapse rate of the treatment group was significantly lower than that of the control group (P<0.05).ConclusionScalp cluster needling plus acupuncture at bilateral dancing tremor control zone can produce a more notable efficacy in treating essential tremor compared to acupuncture at the dancing tremor control zone alone.

Essential tremor; Acupuncture; Scalp acupuncture; Cluster needling; Dancing tremor control zone of scalp acupuncture

R246.6

A

2017-03-20

10.13460/j.issn.1005-0957.2017.10.1216

1005-0957(2017)10-1216-04

王晨(1992—),女,2015级硕士生,Email:898794787@qq.com

郑祖艳(1965—),女,主任医师,硕士,Email:zhengzuyan@sina.com