回族大学生民族认同与民族刻板印象:文化适应策略的中介作用

李寿欣 车现楠

● 实证研究

回族大学生民族认同与民族刻板印象:文化适应策略的中介作用

李寿欣 车现楠

(山东师范大学 心理学院,山东 济南 250014)

回族是我国少数民族中人口较多的民族,其饮食习惯、人生礼仪、民族禁忌、经济形态等都直接源于伊斯兰教的规定,并深受其影响。回族成员是如何与主流文化进行交流的?与主流文化交流沟通的心理机制是什么?本研究采用问卷法对90名我国回族大学生施测,考察了回族大学生民族认同、文化适应策略以及民族刻板印象之间的关系。结果表明:我国回族大学生的民族认同顺序依次是主流文化认同、积极民族认同和消极民族认同;他们最常用的文化适应策略依次是整合、分离和同化;其民族刻板印象存在显著的“内群体偏好”效应。分离的文化适应策略在积极民族认同对民族刻板印象的关系中起部分中介作用,同化的文化适应策略在消极民族认同对民族刻板印象的关系中起部分中介作用。

民族认同;文化适应;文化适应策略;内群体偏好;民族刻板印象

一、问题提出

我国是个多民族国家,伴随科学技术的进步、经济的快速发展,我国不同民族群体之间文化交流的广度和深度都有了前所未有的发展。在文化交流的过程中,文化主体双方的直接接触形成对对方的印象和看法,而这种民族间的印象可能因为对彼此认识的不足、利益的争夺、维护本民族自尊的需要等原因而有失偏颇。这种认识上的偏颇不仅会降低少数民族积极融入主流社会的意愿,也会导致主流群体对少数民族的偏见、甚至歧视行为,成为各民族文化交流的阻力,直接影响到民族之间的和谐关系、乃至社会的稳定。近些年来,少数民族成员的文化适应策略、民族认同态度和民族刻板印象受到研究者的关注,有研究探讨了民族认同与民族刻板印象、文化适应策略与民族刻板印象以及民族认同与文化适应策略两两之间的关系,为我们进一步深入考察三者之间的关系奠定了基础。

(一)民族认同与民族刻板印象

民族刻板印象(ethnic stereotype)是依据某一民族成员的心理和行为特征形成的对民族群体概括而固定的看法,是影响民族偏见的认知基础,对民族间的关系有重要影响。[1]各民族间的积极民族刻板印象有利于发展友好、和谐的民族关系;而过多的消极刻板印象则会导致民族偏见的产生,甚至发生冲突行为,进而影响社会的稳定。对我国汉族、维吾尔族和藏族等民族的民族刻板印象进行的研究发现,各民族彼此之间的刻板印象内容以正面和中性的印象为主[1-3],但同时也发现存在负面刻板印象的情况,说明由于民族文化、风俗习惯等差异的存在,不同民族群体之间还存在一些难以理解和认同的方面。研究进一步发现,各民族成员的刻板印象存在“内群体偏好(in-group favoritism)”效应,即民族成员持有一种感到本群体在各方面更优秀、更积极的倾向,对本群体的评价高于对外群体的评价。[4-6]民族成员的这种“内群体偏好”的心理对于维护民族自尊有重要意义,按照社会认同理论(social identity theory),个体认识到自己属于特定的社会群体,同时也认识到作为群体的一员能够带给他们归属感和价值感,因此在与相关外群体的比较中会争取积极的民族认同,以此提高和维护本民族自尊。[7-8]民族认同(ethnic identity)是指民族成员在民族互动和民族交往的过程中,基于对自己民族身份的反思形成的对本民族和他民族的态度、信念、归属感和行为卷入,并由此形成的对本民族文化、语言和历史等的认同。[9]民族认同有积极和消极之分,持有积极民族认同的个体能够积极、乐观地看待自己民族的历史、文化等,并为自己是民族的一员而自豪;相反,持有消极民族认同的个体往往对本民族持有消极、悲观的态度,甚至对自己的民族身份感到自卑。民族成员自身的因素影响其民族认同态度,对我国藏族大学生的研究发现,就读年级能够正向预测积极的民族认同,汉族对藏族的接受性能够负向预测消极的民族认同[9];对我国维吾尔族大学生的研究也发现性别影响民族认同,女生的主流文化认同程度显著高于男生。[10]我国学者在将民族认同分为积极民族认同、消极民族认同和主流文化认同的基础上,对民族认同和民族刻板印象之间关系的研究发现,少数民族成员的民族认同能够预测对本民族以及主流群体的偏好,对本民族认同程度越高,对主流群体的态度就越消极。[9-12]国外对移民士兵进行的研究也发现,对本民族的认同与对内群体的评价呈正相关,而与对外群体的评价呈负相关。[6]因此,少数民族成员的民族认同能够预测其群体偏好,越是对本民族持积极认同态度的少数民族成员,其民族刻板印象的“内群体偏好”效应就越强;反之,越是对本民族持消极认同态度的少数民族成员,其“内群体偏好”的效应就越弱。

(二)文化适应策略与民族刻板印象

文化适应(acculturation)是指个体从一种文化转移到另一种与其当初生活不同的文化中,基于对两种文化的认知和情感依附而做出的一种有意识、有倾向的行为选择和行为调整。文化交流中的个体在面临文化差异带来的冲击时,会采取特定的文化适应策略以使自己能够更好地适应不同文化之间的差异。个体在文化适应过程中所选择的同主流文化的互动模式就是文化适应策略(acculturation strategies)。[13]Berry[14]提出,少数民族成员在与主流文化群体交流中所选择的文化适应策略有以下四种:整合(integration),指的是同时接受两种文化或群体;边缘化(marginalization),意味着同时拒绝两种文化或群体;同化(assimilation),表示认同主流文化、拒绝本民族文化;分离(separation),是指认同本民族文化、拒绝主流文化。对我国维吾尔族、藏族大学生的文化适应策略研究发现,他们最常用的文化适应策略是整合、同化和分离三种。[9-11]少数民族成员的文化适应理念能够预测他们对本民族和主流群体的评价,越是具有同化或者世俗主义的文化适应思想,对本民族的评价就越低;越是具有公民身份或者多元文化的文化适应思想,对主流群体的评价就越高。[15-16]对居住在法国的摩洛哥移民进行的研究发现,同化的文化适应策略和“内群体偏好”存在显著负相关,即更偏爱同化这一文化适应策略的摩洛哥人对本群体表现出更少的积极评价。[17]因此,民族成员越是采用拒绝本民族文化的适应策略(如,同化),其“内群体偏好”程度也就越低;反之,越是采用拒绝主流文化的适应策略(如,分离),他们对本民族的评价就越高,“内群体偏好”水平也更高。

(三)民族认同与文化适应策略

文化适应和民族认同会同时发生在文化交流的过程中,民族认同有时被认为是文化适应的一个方面。在文化适应过程中,民族成员会发展出一套适合自己的适应模式,和与之相对应的看待本族文化和异族文化的民族态度。文化适应策略作为这样一种适应模式,与民族认同之间的密切联系得到了实证研究的支持。一方面,民族认同态度不同的人会采用不同的文化适应策略。越是对本民族持积极的认同态度越会采用拒绝主流文化、接纳本民族文化的文化适应策略;而越是对本民族持消极的认同态度则越会采用拒绝本民族文化、接纳主流文化的文化适应策略。[10-11]另一方面,采用不同文化适应策略的少数民族大学生,其民族认同态度也不同。采取分离的文化适应策略的少数民族大学生民族认同水平最高,采用同化的适应策略的少数民族大学生民族认同水平最低[12]。因此,越是对本民族积极认同的个体,越是会采用拒绝主流文化、接纳本民族文化的分离的适应策略;而越是对本民族消极认同的个体,越是会采用接受主流文化、拒绝本民族文化的同化的适应策略。

综上所述,以往研究发现少数群体成员的民族认同、文化适应策略与民族刻板印象两两之间存在密切关系,文化适应策略作为少数民族成员在文化适应过程中依据自身对本民族和主流群体的认知和情感依附而主动选择的与主流文化的互动模式,与民族认同态度、民族刻板印象均有密切关系,因此,我们提出假设,文化适应策略可能在民族认同与民族刻板印象之间起着中介作用。回族是我国区域分布最广的少数民族,长久以来与主流群体——汉族之间有着较为频繁和深入的文化交流。回族大学生作为回族群体中受教育程度较高的成员,在文化交流的过程中面对传承本民族文化与融入主流文化的双重压力,他们对身处其中的本民族文化以及在求学过程中接触日渐增多的主流文化有更多的理解、反思和权衡,并可能因此发展出特定的文化适应策略,以适应文化交流中的冲突和压力。因此,本研究以回族大学生为例,探讨少数民族成员的民族认同、文化适应策略与民族刻板印象之间的关系,这不仅能够有助于揭示少数民族成员民族刻板印象的影响因素,也有助于为回族大学生在文化交流中面临的适应问题的解决提供指导。

二、研究方法

(一)对象

研究采用随机抽样的方法,对西北某大学98名回族大学生进行施测,剔除无效问卷8份,有效问卷90份,有效回收率为91.8%;其中男生49人,女生41人;大二学生54人,大三学生36人;年龄18~24岁。

(二)工具

1.民族认同问卷

根据王亚鹏编制的藏族大学生民族认同问卷[11],自编回族大学生民族认同问卷,共22道题目。采用Likert五点记分,从“非常不同意”到“非常同意”,分别计1分到5分。问卷共分为三部分,即为主流文化认同、积极民族认同和消极民族认同,在本研究中三部分的Cronbach α系数分别为0.892、0.685、0.738。

2.文化适应问卷

根据王亚鹏编制的藏族大学生文化适应问卷[11],自编回族大学生文化适应问卷,共15道题目。采用Likert五点记分,从“非常不同意”到“非常同意”,分别计1分到5分。问卷共分为三部分,分别为整合、分离和同化的文化适应策略,每部分各有5道题目。在本研究中三部分的Cronbach α系数分别为0.689、0.736、0.735。

道德是人类社会发展中形成的一种自觉的行为约束准则,是一个社会、国家文明程度的重要体现,关乎着这个国家、社会的安宁与和谐。从古至今,从东方到西方,不同学者思想家对“道德”这一概念的研究各不相同。中国明代思想家王阳明和西方哲学家休谟在关于道德论述上,不同于以往的“天理”“宗教”等形而上的建构,也不同于“传统理性”的思维角度,二者均以“情感”为主线阐述道德,但在具体阐述“道德产生基础”“道德情感来源”“道德行为发生”等方面各有异同。通过对比二者关于道德论述的不同观点,为道德寻求更适合当今社会发展的存在基础和践行原则,有利于更好地解决当今社会现存的道德问题。

3.民族刻板印象评定量表

民族刻板印象评定量表的词汇来源于莫华敏编制的健康人格特质词汇表[18],共有28对双极词汇(积极形容词及其反义词)。左边为积极词汇,右边为消极词汇,采用五点记分,从左至右为:①“完全符合左边词的性格特征”、②“基本符合左边词的性格特征”、③“不确定”、④“基本符合右边词的性格特征”、⑤“完全符合右边词的性格特征”,分别记为1到5分。刻板印象得分为对汉族评价得分减去对回族评价得分,分数越高表示民族刻板印象的“内群体偏好”效应越明显。在本研究中民族刻板印象评定量表的Cronbach α系数为0.896。

三、结果

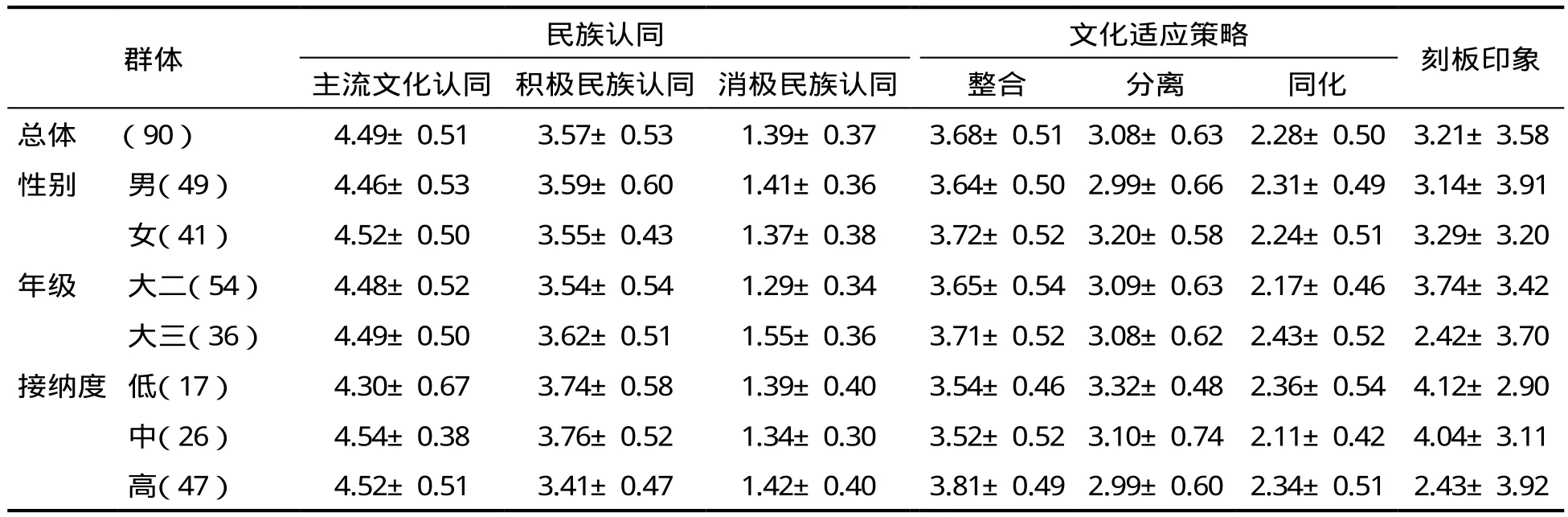

(一)回族大学生民族认同、文化适应策略与民族刻板印象在人口统计学变量上的分析

回族大学生的民族认同、文化适应策略与民族刻板印象的描述统计结果见表1。对民族认同、文化适应策略进行单因素重复测量的方差分析发现,回族大学生民族认同各维度得分存在显著差异,F(2,178)=1 034.92,p < 0.001,ηp2= 0.92。主流文化认同得分显著高于积极民族认同和消极民族认同得分,MD1(主流—积极)=0.92,p1<0.001;MD2(主流—消极)=3.09,p2<0.001。回族大学生不同文化适应策略得分存在显著差异,F(2,178)=158.53,p<0.001,ηp2=0.64。整合的文化适应策略得分显著高于分离和同化的文化适应策略得分,MD1(整合—分离)=0.59,p1<0.001;MD2(整合—同化)=1.40,p2<0.001。以对汉族评价得分与对回族评价得分之差作为刻板印象的指标,得分越高“内群体偏好”的程度越大,本研究中刻板印象得分显著大于0,M=3.21,p<0.001,表明回族大学生的民族刻板印象存在显著的“内群体偏好”效应。

分别以年级和回族大学生对“您觉得汉族对回族的接纳程度如何?”(高、中、低)这一问题的回答,对民族认同、文化适应策略、民族刻板印象进行差异检验,结果显示,积极民族认同和整合的文化适应策略在回族大学生感受到的汉族对回族的接纳程度上得分存在显著差异,F1(2,87)=5.11,p1<0.01,ηp21=0.11;F2(2,87)=3.58,p2<0.05,ηp22=0.08。感受到汉族对回族接纳程度高的回族大学生在积极民族认同上的得分显著低于其余两组,MD1(高—中)=-0.35,p1<0.01;MD2(高—低)=-0.33,p2<0.05。感受到汉族对回族接纳程度高的回族大学生在整合的文化适应策略上的得分高于其他两组,MD1(高—中)=0.29,p1<0.05;MD2(高—低)=0.27,p2=0.06。消极民族认同和同化的文化适应策略在年级因素上得分存在显著差异,t1(88)=-3.44,p1<0.01,Cohen d1=0.74;t2(88)=-2.52,p2<0.05,Cohen d2=0.53,大三回族学生的消极民族认同得分和同化的文化适应策略得分均显著高于大二学生。年级与感受到的汉族对回族的接纳程度在刻板印象得分上没有显著差异,性别因素在民族认同、文化适应策略与民族刻板印象各个维度上差异均不显著。

表1 回族大学生民族认同、文化适应策略与民族刻板印象在人口统计学变量上的结果(M±SD)

(二)文化适应在民族认同与民族刻板印象之间的中介效应分析

在进行中介分析之前,首先对民族认同、文化适应策略、民族刻板印象进行 Pearson相关分析,结果发现,主流文化认同与整合的文化适应策略呈显著正相关、与民族刻板印象呈显著负相关(r1=0.25,r2=0.27,ps<0.05);积极民族认同与分离的文化适应策略呈显著正相关、与民族刻板印象呈显著正相关(r1=0.55,r2= 0.59,ps<0.01);消极民族认同与同化的文化适应策略呈显著正相关、与民族刻板印象呈显著负相关(r1=0.57,r2=-0.60,ps<0.01);分离的文化适应策略与民族刻板印象呈显著正相关、同化的文化适应策略与民族刻板印象呈显著负相关(r1=0.60,r2=-0.55,ps<0.01)。研究继续分别检验分离的文化适应策略在积极民族认同与民族刻板印象之间的中介作用,以及同化的文化适应策略在消极民族认同与民族刻板印象之间的中介作用。检验的程序按照三步分析法进行[19],且满足以下四个条件:(1)预测变量可显著预测结果变量;(2)预测变量可显著预测中介变量;(3)中介变量可显著预测结果变量;(4)在控制了中间变量的作用后,预测变量对结果变量的预测系数减弱或不显著。

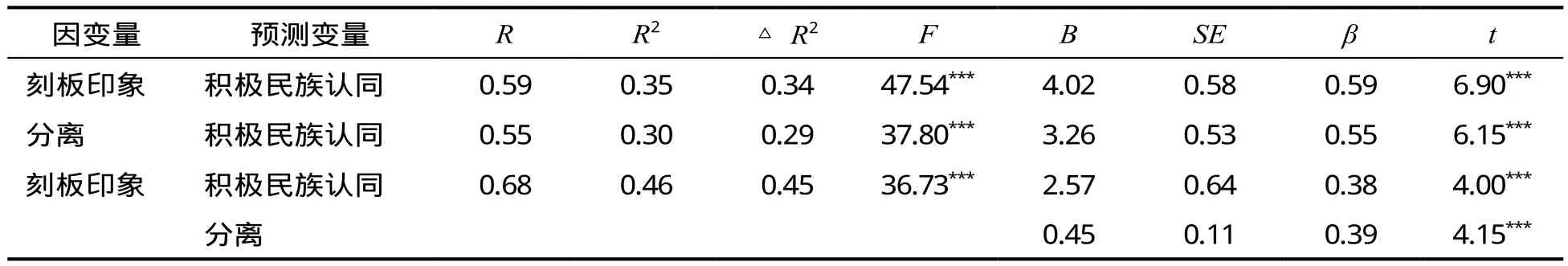

1.分离的文化适应策略在积极民族认同与民族刻板印象之间的中介效应分析

对分离的文化适应策略在积极民族认同与民族刻板印象之间的中介效应进行分层回归分析,结果表明:在预测变量中加入了分离的文化适应策略后,积极民族认同的回归系数下降,也就是说,在控制了分离的文化适应策略这一变量后,积极民族认同对民族刻板印象的直接影响下降了,但其影响仍然显著,说明分离的文化适应策略是积极民族认同与民族刻板印象之间的部分中介变量;分离的中介效应占总效应的比例为37.9%,结果见表2,分离对积极民族认同与民族刻板印象的中介效应见图1。

表2 分离的文化适应策略对积极民族认同与民族刻板印象中介效应分析(n=90)

图1 分离在积极民族认同与民族刻板印象间的中介

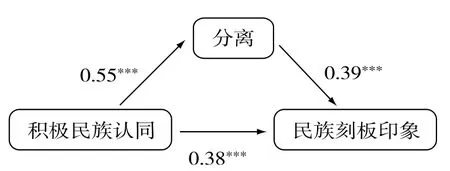

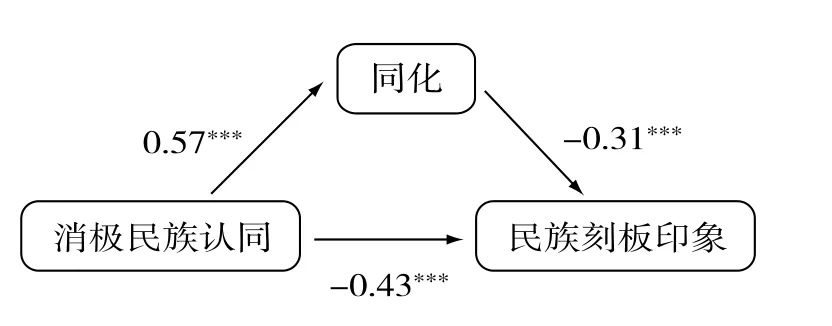

2.同化的文化适应策略在消极民族认同与民族刻板印象之间的中介效应分析

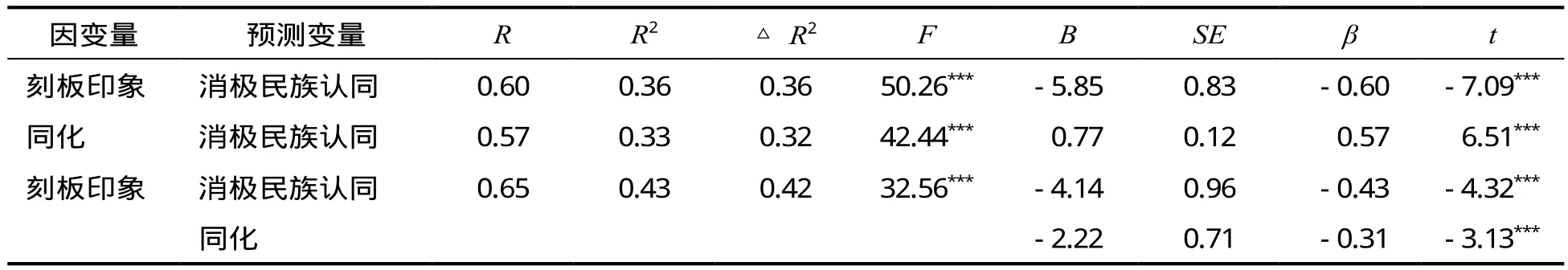

对同化的文化适应策略在消极民族认同与民族刻板印象之间的中介效应进行分层回归分析结果表明:在预测变量加入了同化的文化适应策略后,消极民族认同的回归系数下降,也就是说在控制了同化的文化适应策略这一变量后,消极民族认同对民族刻板印象的直接影响下降了,但其影响仍然显著,说明同化的文化适应策略是消极民族认同与民族刻板印象之间的中介变量;同化的中介效应占总效应的比例为29.5%,结果见表3。同化在消极的民族认同与民族刻板印象之间的中介效应,见图2。

表3 同化的文化适应策略对消极民族认同与民族刻板印象中介效应分析(n=90)

图2 同化在消极民族认同与民族刻板印象间的中介

四、讨论

(一)回族大学生民族认同、文化适应和民族刻板印象的特点

回族是我国少数民族中人口较多的民族之一,全民族信仰伊斯兰教,其饮食习惯、人生礼仪、民族禁忌、经济形态等都直接源于伊斯兰教的规定,并受其深刻影响,语言以汉语为主。人们普遍认为,回族成员信仰虔诚,虽然回族在我国分布广泛,但在某一区域内居住地相对集中,有着相对严格的饮食禁忌等日常生活习惯和民族风俗习惯,民族内部凝聚力强,民族认同意识明显[20]。本研究以我国西北地区某大学回族学生为被试,旨在考察在各民族文化交流日渐频繁和深入的现实条件下,回族大学生的民族认同、文化适应策略与民族刻板印象的特点及其内在关系。

研究发现,回族大学生的民族刻板印象存在明显的“内群体偏好”效应,这与前人对其他少数民族的研究结果一致。[3-6]表明回族大学生在与主流文化交流的过程中,会采用“积极区分”的原则,相较于外群体更加褒奖本群体,以显示本群体和群体成员更为出色,以此来提升民族自尊。同时,研究还发现,回族大学生的主流文化认同和积极民族认同得分均显著高于消极民族认同得分,表明回族大学生对主流文化以及本民族的文化都有正向的认同态度,民族认同情况较好,研究结果与对维吾尔族大学生民族认同情况所作研究结果一致。[10]回族大学生常用的文化适应策略依次是整合、分离和同化,说明我国回族大学生作为回族成员中受教育程度比较高的群体,在面对传承本民族文化与融入主流文化的双重压力时,既能融入主流文化、适应与主流文化的交流,也能坚持本民族的文化传统,总体上能够兼顾两方面的要求。但有时也会选择分离的适应策略,消极地逃离主流文化的影响,不利于文化适应的良好发展。该结果与对我国维吾尔族大学生文化适应策略的研究结果有所不同[10],维吾尔族大学生常使用的文化适应策略依次是同化、分离和整合。之所以存在这样的差异,可能主要在于研究对象的不同。在范梨新[10]的研究中,研究对象是远离家乡、在外地求学的维吾尔族大学生,他们从极具本民族特色的文化中走出来,进入与其差异较大的主流文化当中,所面临的文化冲突与压力要远远大于本研究中在本地求学的回族大学生。并且由于语言的隔阂,维吾尔族大学生进行文化适应的难度要更大,因此,为了适应主流文化的影响他们更多地采用同化这一接纳主流文化、拒绝本民族文化的适应策略。

从回族大学生主观感受到的汉族对回族的接纳程度来看,感受到汉族对回族的接纳程度越低,其对本民族的认同也就越积极,而感到汉族对本民族接纳程度高的人更多地采用整合的文化适应策略。这说明主流群体的拒绝可能会激发回族大学生对提升本民族自尊的需要,从而使得他们更加认同本民族群体;而主流群体的接纳会鼓励他们对本民族文化的自豪感以及融入主流文化的自信心,从而在与主流文化的交流中持更加积极的适应策略,既接纳本民族文化又融入主流文化。从年级因素上来看,三年级的回族大学生比二年级所持有的民族认同态度更加消极,也更加倾向于采取同化的文化适应策略。原因可能在于,在现实生活中,主流群体拥有更多的资源优势,融入主流群体对于少数群体成员把握机会、实现自身价值具有重要意义,而回族文化中的一些习俗、约束会成为融入主流文化的障碍,随着年级的增加,回族大学生感受到的这种本民族文化对于融入主流文化的阻碍就越鲜明,从而导致高年级比低年级回族大学生对本民族的评价更加消极,并且与主流文化群体成员更多的交往势必会面对需要拒绝本民族文化、接纳主流文化的状况,因此高年级的回族大学生会更多地采用同化这一文化适应策略。

(二)回族大学生的文化适应策略在民族认同与民族刻板印象之间的中介作用

本研究中回族大学生的民族认同包含主流文化认同、积极的民族认同和消极的民族认同三种成分,其文化适应策略包含整合、分离和同化三种策略,民族刻板印象得分反映了回族大学生的“内群体偏好”的程度。对回族大学生的文化适应策略在民族认同与民族刻板印象之间关系的中介效应进行分析,结果表明,首先,回族大学生分离的文化适应策略在积极民族认同和民族刻板印象之间起部分中介效应。即越是对本民族持积极、正向的认同态度,越是会采取拒绝主流文化、接纳本民族文化的这一分离的文化适应策略,而分离的文化适应策略的采用进一步促进了民族刻板印象的“内群体偏好”效应。也就是说,分离的文化适应策略的采用部分地解释了积极认同本民族文化对民族刻板印象“内群体偏好”效应的促进作用。其次,回族大学生同化的文化适应策略在消极民族认同和民族刻板印象之间起部分的中介效应。即越是对本民族持消极、负向的认同态度,越是会产生采取拒绝本民族文化、接纳主流文化的同化的文化适应策略;同化的文化适应策略的采用进一步弱化了民族刻板印象的“内群体偏好”的水平。也就是说,同化的文化适应策略的采用部分地解释了消极认同本民族文化对“内群体偏好”民族刻板印象的弱化作用。

社会认同理论认为,人们认同某一群体的一个重要动机是借由所认同的群体来提升自尊,这一动机的实现往往通过类化、认同和比较三个阶段来完成,主要的结果之一是产生对本群体比对外群体更加积极的评价。[7]有研究发现社会认同使得群体内成员更加偏袒本群体成员,而鄙视外群体的成员。[21]本研究发现越是对本群体积极认同的回族大学生其民族刻板印象的“内群体偏好”效应越是突出,得到了与前人研究一致的结果。在社会认同中为了提升自身的自尊水平,弱势群体成员在感到所属群体与主流群体相比处于劣势时,辨认本群体比主流群体优秀的地方是维护自尊的其中一种应对方法;不仅如此,群体成员也可能通过选择放弃本群体转为认同主流群体的方法同样来提升自身的自尊水平。有研究发现,当所属群体的声誉受损时,认同本群体的成员会更加肯定群体所重视的价值观点,而不认同本群体的成员则可能背弃群体的宗旨。[22]由此可见,民族成员的民族认同态度可以预测其对内外群体的评价。这与本研究的发现,回族大学生越是认同本民族文化,其对本民族的评价越高,越是对本民族认同持消极态度,他们对主流民族的评价就越高这一结果是一致的。

文化适应既是一种结果,也是一种过程。[13]葛兹把文化适应过程分为四个阶段,分别为蜜月阶段、文化冲击阶段、文化变化阶段和精神安定状态,这四个阶段既反映了同一个体适应状态的动态变化,也反映了不同个体文化适应状态的差异。[23]虽然适应的目的是追求自身与外界的和谐平衡,但是适应过程却并非总会达到个体和环境之间的和谐,个体可能会改变自身以适应环境,也可能会抵制环境的改变或远离该环境。[14]因此,不同个体文化适应的结果也不一样。人们的民族认同态度反映了他们对本民族核心价值的接纳程度,也反映了其自身价值观点与群体内共识价值的一致性。文化适应策略作为文化适应过程中个体依据自身对本民族和主流群体文化的认知和情感依附而主动做出的与主流群体互动的模式,必然符合个体对本民族与主流文化群体的认同态度与民族偏好情感。因此,对本民族与主流群体认同态度不同的回族大学生,对融入还是远离主流文化的适应策略的选择也存在差异,而所选择的文化适应策略会进一步强化他们原先就持有的民族偏好情感。结合本研究的发现,对本民族群体持积极认同态度的回族大学生,自身的价值观念与本群体内共识性的价值观念有较大的重合而与主流文化价值观念有冲突,因此在与主流群体的交流中更倾向于采取“抵制”或“远离”主流文化的分离这一文化适应策略,拒绝主流文化、接受本民族文化,进一步强化了民族刻板印象的“内群体偏好”的程度;而对于本民族持消极认同态度的回族大学生,他们自身的价值观念与本群体内的共识性价值观念存在较大的冲突,而与主流文化群体的价值观念更加相似,因此更多地选择融入主流文化,在文化适应的过程中采用拒绝本民族文化、接受主流文化的同化这一文化适应策略,进一步弱化了民族刻板印象的“内群体偏好”的程度。这一结果说明文化适应策略的选择依据个体自身具有的民族认同态度,同时符合并且维护对内外群体的偏好。

对于多民族国家,不同民族群体的成员都会经历民族认同与文化适应的过程,但相较于主流文化群体成员,少数民族成员所经历的民族认同不仅包括对本民族的认同,还包括对主流文化的认同与接纳,并且在与主流文化交流的过程中需要面对更多的文化适应问题。本研究发现回族大学生的民族认同不仅影响“内群体偏好”的水平,并且也会通过影响文化适应策略的选择间接对“内群体偏好”的民族刻板印象产生影响,这一发现进一步揭示了回族大学生“内群体偏好”这一民族刻板印象形成的心理机制,丰富了该领域的研究成果,并对指导少数民族成员的文化适应有一定的实践价值。

本研究的局限性与研究展望。本研究的局限性主要有以下几个方面:首先,研究对象的同质性较高。本研究仅仅选取的是一所处于回族群众居住地比较集中的大学,这会造成样本的高同质性。我们知道,回族在我国是居住地分布比较广泛的少数民族,在居住集中和居住分散的回族成员中,其与当地其他民族尤其是汉族的交往程度会有所不同。与居住集中的回族成员相比,居住分散的回族成员会与其他民族的成员有更多的交流,这会影响到他们的民族认同程度和民族刻板印象等。因此,在今后开展有关该领域的研究中,应扩大取样的范围。其次,研究样本数量偏少。由于受条件限制,本研究的样本只有90名大学生。在本研究中使用的民族认同问卷和文化适应问卷,两个问卷合计有37题,民族刻板印象采用的是格特质词评定的方法。一般地说,在问卷调查中,问卷题目的数量越多,需要的样本数量越多。样本数量越多,得到的结果稳定性才高。总体上看,本研究的样本数量偏少,在对研究结论的推广上受到限制。第三,在本研究中使用的回族民族认同问卷和回族文化适应问卷,分别根据藏族大学生民族认同问卷和藏族大学生文化适应问卷编写。尽管回族与藏族都是我国少数民族,且都是人口较多的少数民族,但是,两个民族有各自的特点,完全依据藏族大学生的问卷编写回族大学生的测验问卷,有可能不能全面反映回族的特点。第四,研究中测量民族刻板印象所使用的28对双极词汇,没有划分内容维度,如热情、能力和道德等维度,不能对刻板印象不同内容进行分析。以后的研究可考虑刻板印象内容存在于何种维度,并且检验各个维度的特点及其关系。尽管如此,本研究是我国近几年少有的研究回族文化适用的实证研究,我们还是期待更多学者关注我国少数民族的文化适用问题。

[1]贾磊. 民族刻板印象研究[D]. 重庆:西南大学,2010.

[2]蔡浩,西林,买合甫来提·坎吉. 维吾尔族大学生的民族刻板印象[J]. 新疆社科论坛,2009,(1).

[3]高承海,党宝宝,万明钢. 汉族与少数民族的民族刻板印象之比较[J]. 西北师大学报(社会科学版),2013,(4).

[4]丁慧芬. 蒙汉大学生民族刻板印象的结构和差异研究[D]. 呼和浩特:内蒙古师范大学,2011.

[5]高承海,万明钢. 民族本质论对民族认同和刻板印象的影响[J]. 心理学报,2013,(2).

[6]Ben-Shalom U. Soldiers’ in-group and out-group:peer perception contact and ethnic identity[J]. Military Psychology,2012,(24).

[7]Tajfel H. Social psychology of intergroup relations[J]. Annual Review of Psychology,1982,(33).

[8]张莹瑞,佐斌. 社会认同理论及其发展[J]. 心理科学进展,2006,(3).

[9]万明钢,王亚鹏. 藏族大学生的民族认同[J]. 心理学报,2004,(1).

[10]范梨新. 维吾尔族大学生文化适应与民族认同研究——以西南民族大学为例[D]. 成都:西南民族大学,2012.

[11]王亚鹏. 藏族大学生民族认同、文化适应与心理疏离感[D]. 兰州:西北师范大学,2002.

[12]高承海,安洁,万明钢. 多民族大学生的民族认同、文化适应与心理健康的关系[J]. 当代教育与文化,2011,(5).

[13]王亚鹏,李慧. 少数民族的文化适应及其研究[J]. 集美大学学报,2004,(1).

[14]Berry J W. Acculturation:living sueeessfully in two cultures[J]. International Journal of Intercultural Relations,2005,(29).

[15]Levin S,Matthews M,Guimond S,et al. Assimilation,multiculturalism,and colorblindness:Mediated and moderated relationships between social dominance orientation and prejudice[J]. Journal of Experimental Social Psychology,2012,(48).

[16]Verkuyten M. Ethnic group identification and group evaluation among minority and majority groups:Testing the multiculturalism hypothesis[J]. Journal of Personality and Social Psychology,2005,(88).

[17]Badea C,Er-rafiy A,Chekroun P,et al. Ethnic in-group evaluation and adhesion to acculturation ideologies:The case of Moroccan immigrants in France[J]. International Journal of Intercultural Relations,2015,(45).

[18]莫华敏. 健康人格词汇评定量表的编制[D]. 郑州:郑州大学,2010.

[19]温忠麟,张雷,侯杰泰,等. 中介效应检验程序及其应用[J]. 心理学报,2004,(5).

[20]赵国军. 论近代西北回族民族认同的特点[J]. 甘肃社会科学,2013,(6).

[21]Tong Y Y,Hong Y Y,Lee S L,et al. Langauge use as a carrier of social identity[J]. International Journal of Intercultural Relations,1999,(23).

[22]赵志裕,温静,谭俭邦. 社会认同的基本心理过程——香港回归中国的研究范例[J]. 社会学研究,2005,(5).

[23]徐光兴. 跨文化适应的留学生活——中国留学生的心理健康与援助[M]. 上海:上海辞书出版社,2000.

[责任编辑:杨雅婕]

The Partial Mediator Effect of Acculturation Strategies on the Relationship between Ethnic Identity and Ethnic Stereotypes Among Chinese Hui ethnic University Students

LI Shou-xin CHE Xian-nan

( School of Psychology, Shandong Normal University, Jinan Shandong 250014, China )

This study aims to explore the effect of acculturation Strategies on the relationship between ethnic identity and ethnic stereotypes among Hui ethnic university students. 90 Hui ethnic students participated in the study. They completed three questionnaires assessing their attitudes to ethnic identity, acculturation strategies and ethnic stereotypes. The results showed that:(1) mainstream cultural identification of the Chinese Hui college students scored the highest, followed by positive ethnic identification, the negative ethnic identification was the lowest; the most common acculturation strategy they used is integration, followed by separation, assimilation was the least; the ethnic stereotypes had an significant“in-group favoritism”effect. (2) Separation acculturation strategy played a part in meditating positive ethnic identification and ethnic stereotypes; assimilation acculturation strategy played an intermediary role between negative ethnic identification and ethnic stereotypes.

ethnic identity; acculturation; acculturation strategies; in-group favoritism; ethnic stereotypes

B849

A

2095-7068(2017)03-0091-09

2017-04-15

10.19563/j.cnki.sdjk.2017.03.012

李寿欣(1965— ),男,博士,山东青岛人,山东师范大学心理学院教授、博士生导师,主要从事基础心理学研究。