福建省湄洲湾海域环境容量研究*

谢丽云

福建省湄洲湾海域环境容量研究*

谢丽云

福建省近岸海域环境监测站

研究海域水环境容量是实施入海污染物总量控制的基础,控制和减少陆源污染是改善近岸海域环境状况的根本之策,是保护海洋生态环境的有效方法。该文选择福建省湄洲湾海域为研究区域,通过调查湄洲湾污染物排放总量和环境质量状况监测,估算该海域环境容量,得到该海域污染物最大允许排放量,为该海域入海污染物总量控制提供科学依据,实现保护和进一步改善近岸海域环境的目的。

湄洲湾海域 污染物排放量 环境容量 总量控制

0 引言

近年来,随着我国沿海经济的快速发展,部分海湾近岸海域污染程度日益加剧,海湾水域所承受的环境压力越来越大。鉴于入海污染物是海洋污染的主要来源,因此入海污染物总量控制是海域污染物总量控制的重点,它是指在海洋功能区划接受和自然环境允许的范围内,在环境容量研究的基础上,通过行政、经济和技术措施,控制入海污染物的种类、数量和速度,满足各功能区对环境质量要求的系统工程[1]。

研究海域水环境容量是实施入海污染物总量控制的基础,控制和减少陆源污染是改善近岸海域环境状况的根本之策,是保护海洋生态环境的有效方法[2]。本文以福建省湄洲湾海域为研究区域,通过调查湄洲湾污染物排放总量和环境质量状况监测,估算该海域环境容量,得到该海域污染物最大允许排放量,为该海域入海污染物总量控制提供科学依据,以达到保护和进一步改善近岸海域环境的目的。

1 研究区域

湄洲湾位于福建省中部沿海,北邻兴化湾,南邻泉州湾,湾口有湄洲岛作为屏障,是福建省沿海天然优良港湾之一。湾内三面被大陆环抱,东、北和西北部分属莆田市秀屿区、城厢区和仙游县,西、南部分属泉州市泉港区和惠安县。海岸线长186.57km。湄洲湾属于隐蔽性和稳定性较好的港湾,具有潮差大和水深大的特征。湄洲湾周边无大的溪流注入(仅在西北角有一条枫慈溪注入)。沿海经济的发展导致海湾污染物的来源一部分来自陆域,一部分来自海域,这些污染物在排放后通过不同的途径经过生化降解与迁移过程进入海域后产生污染效应[3]。

2 研究思路

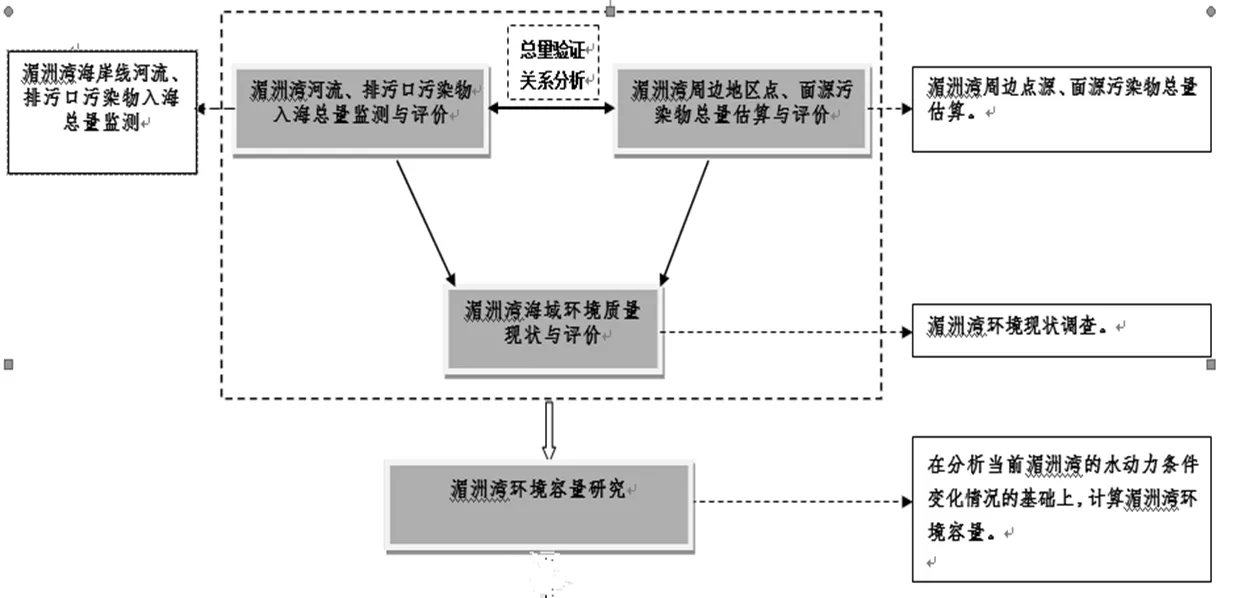

本文环境容量计算是指符合一定等级国家水质标准的剩余环境容量,表示目前湄洲湾所能容纳污染物的剩余能力[4]。

陆源污染物是指由陆地污染源排放的污染物[5]。它具备以陆地产生体,以海洋为受体的特征,一般分为工业废水、城镇生活污水、农药和化肥等。这些污染物主要通过河川径流、沿岸直排口以及大气干湿沉降入海[6]。本文重点开展了工业污染源、生活污染源、畜禽养殖污染源、农业化肥污染源以及水产养殖污染源的调查,从污染物的排放量、去向、生化降解系数以及入海量进行研究。

图1 湄洲湾海域环境容量研究建设思路

3 研究结果与讨论

3.1 湄洲湾污染源调查结果与讨论

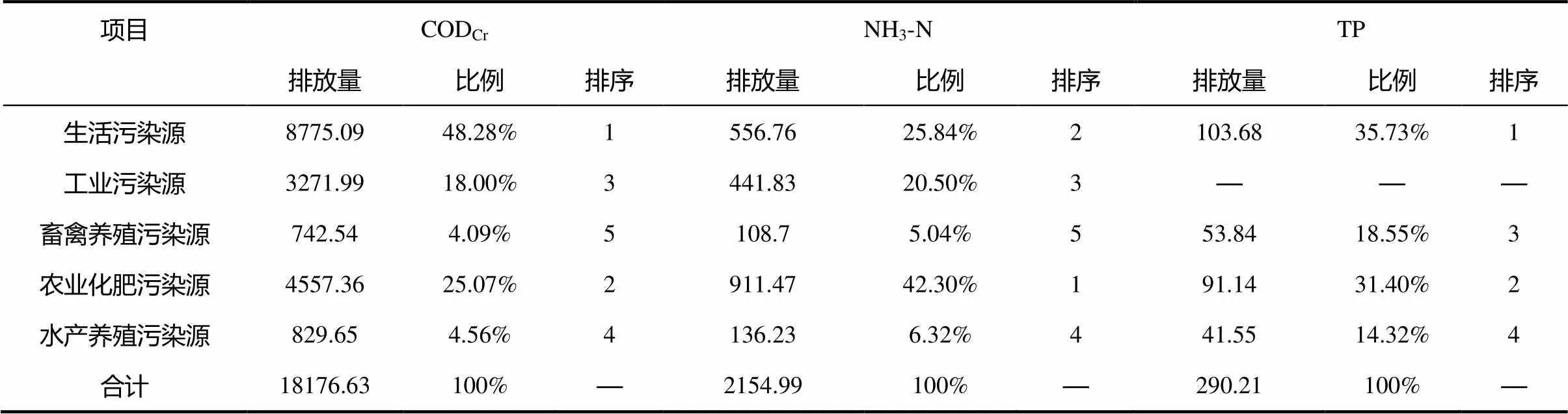

本研究在湄洲湾周边地区开展了工业污染源、生活污染源、畜禽养殖污染源、农业化肥污染源以及水产污染源的调查统计与分析[3]。期间调查了24家向林辋溪、枫慈溪、沙溪排放污水的重点企业以及49家直排海重点排污企业;调查了80余万畜禽养殖情况;统计170万左右人口生活用水以及生活污染物排放情况;调研了170余万亩农作物化肥使用情况以及湄洲湾周边县区水产养殖污染物排放情况。经过统计分析以及排污系数法进行计算,可以看出周边排放的氮、磷污染物主要来自生活污染源和农业化肥污染源。其中主要的农业化肥污染来自于仙游县,因此仙游县农业化肥的有效控制将有利于湄洲湾水体环境容量的进一步改善。同时在生活污染源中,未纳入城镇生活污水处理网络的生活污水排放总量在此污染源中占据了较大比例,尽快完善生活污水处理系统对湄洲湾海域环境容量的改善也有重要作用。

表1 湄洲湾周边地区主要污染源排放量统计 单位:t/a

3.2 湄洲湾海域水质调查结果与讨论

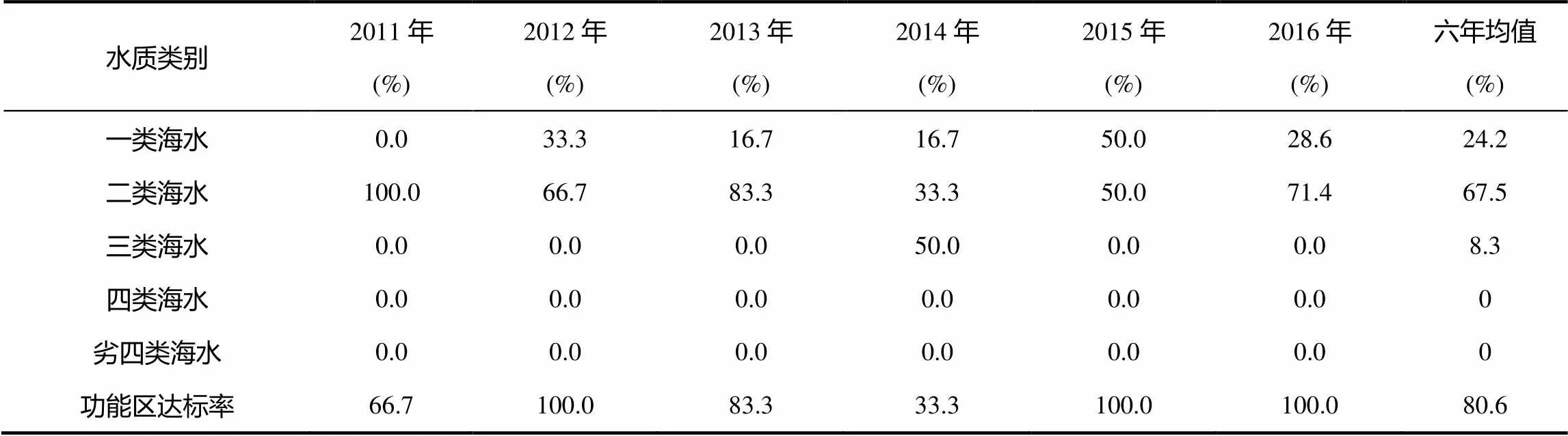

湄洲湾2011—2016年常规监测数据表明,湄洲湾近岸海域水质平均状况级别为良好,海水主要水质类别为二类(二类水质比例均值为67.5%);一类、二类海水类别在50.0%~100%,六年均值为91.7%,其中2014年比例最低,一类、二类海水类别仅为50.0%;其他五年均为100%。功能区达标率也是2014年最低,仅为33.3%(见表2)。

表2 2011-2016年湄洲湾近岸海域水质质量变化及功能区达标率

2016年本研究又对湄洲湾进行补充调查,调查共布设24个监测点位。2016年5月和2016年11月监测数据统计结果表明,湄洲湾海域功能区达标率为58.3%,主要超标污染物为无机氮和活性磷酸盐。该海域水质状况为差,一、二类水质比例为54.2%,三类水质比例为16.7%,四类、劣四类水质比例为29.1%。详见表3。

表3 湄洲湾海域补充调查海水水质比例及功能区达标率

本研究补充监测结果与历年常规监测结果差别较大,且海湾剩余环境容量与环境质量情况密切相关,因此十分有必要根据海湾剩余环境容量的需要,对湄洲湾环境质量的监测站位和监测频率进行科学合理的设置[3]。

3.3 湄洲湾剩余环境容量结果与讨论

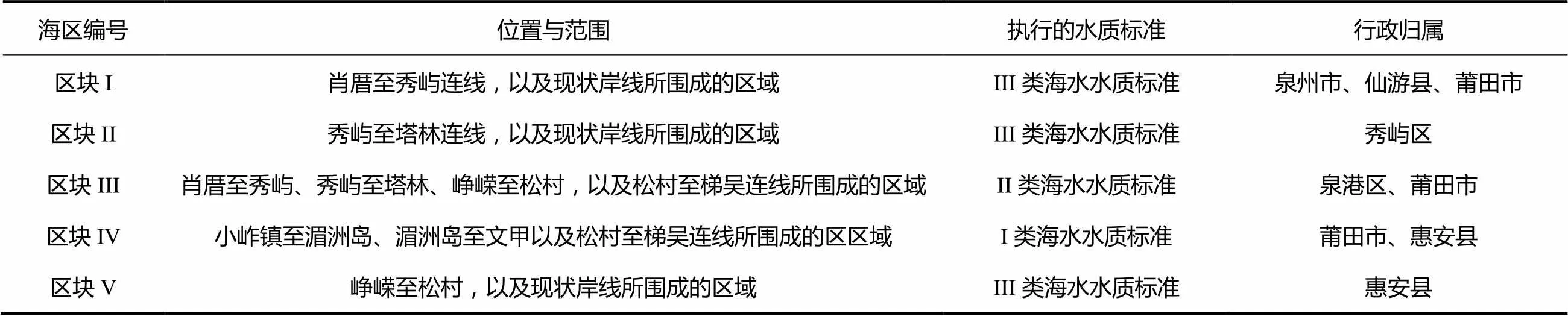

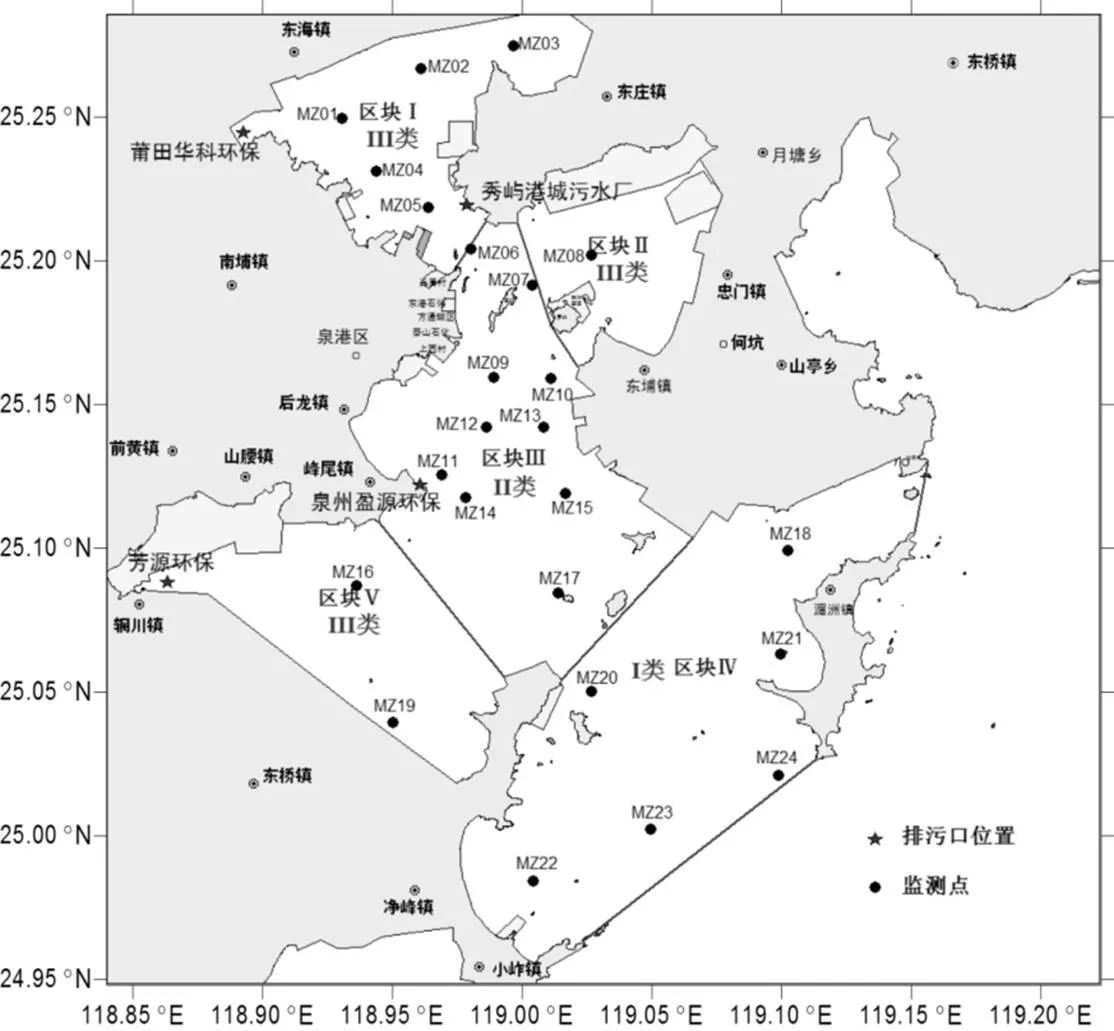

海洋环境容量是沿海城市区域发展的重要约束条件之一[7]。湄洲湾在行政归属上则隶属于多个市县。鉴于湄洲湾的自然属性、环境规划以及未来行政管理的职能要求,充分考虑陆源污染物入海通道的位置以及《福建省近岸海域环境功能区划(2011—2020年)》《福建省海洋环境保护规划(2011—2020年)》对湄洲湾功能规划的要求,将湄洲湾进行如下海域单元区划分,详见表4、图2。

表4 湄洲湾海域单元分区

图2 各区块编号及执行标准

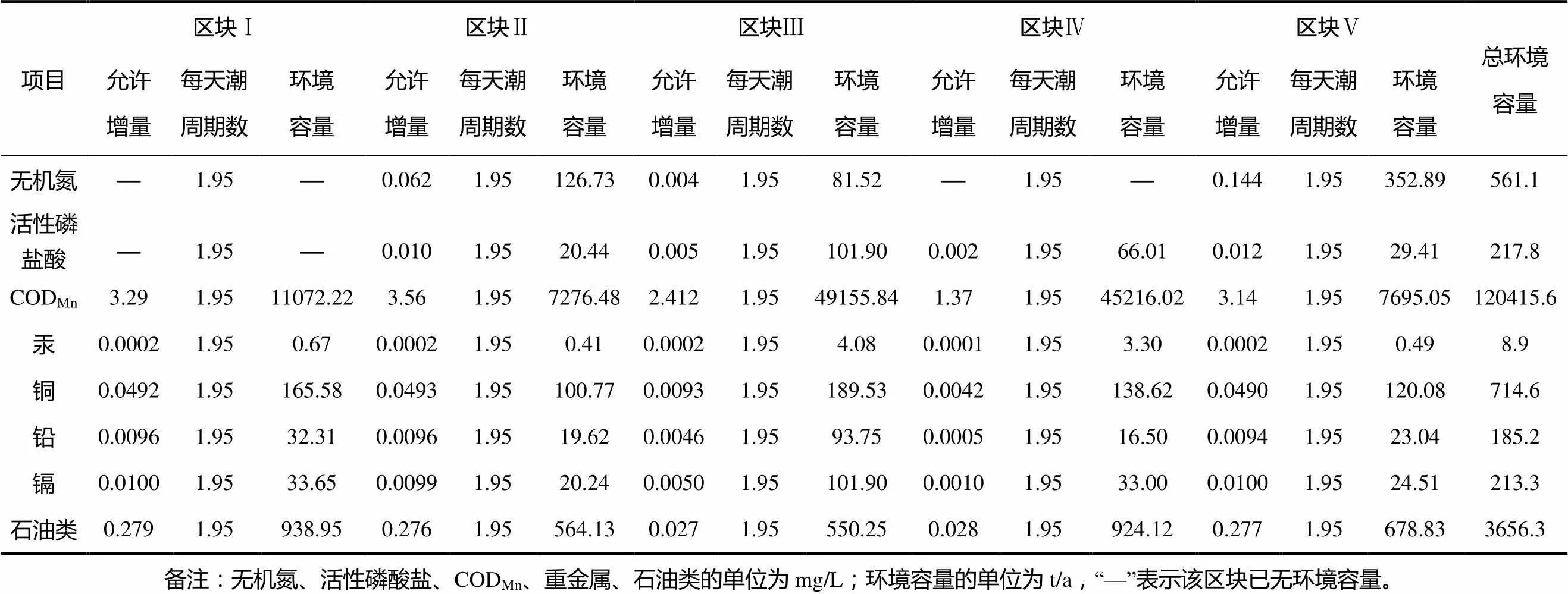

根据2016年5月和2016年11月监测结果计算,无机氮的浓度在区块I和区块IV已超过对应的浓度标准值,无环境容量,而在区块II、区块III和区块V的环境容量分别为126.73、81.52、352.89 t/a;活性磷酸盐的浓度在区块I已超过对应的浓度标准值,无环境容量,而在区块II至区块V的环境容量分别为20.44、101.90、66.01、29.41 t/a;CODMn在湄洲湾内未超过对应的标准值,其在区块I至区块V的环境容量分别为11072.22、7276.48、49155.84、45216.02和7695.05 t/a。汞在区块I至区块V的环境容量分别为0.67、0.41、4.08、3.30和0.49 t/a;铜在区块I至区块V的环境容量分别为165.58、100.77、189.53、138.62和120.08 t/a;铅在区块I至区块V的环境容量分别为32.31、19.62、93.75、16.50和23.04 t/a;镉在区块I至区块V的环境容量分别为33.65、 20.24、101.90、33.00和24.51 t/a;石油类在区块I至区块V的环境容量分别为938.95、564.13、550.25、924.12和678.83 t/a。

表5 湄洲湾剩余环境容量计算结果(2016年)

4 湄洲湾总量控制与减排建议

湄洲湾入海污染物主要来自生活、工业、农业三方面污染源,针对这三类污染源,实施总量控制计划,完成减排目标,应积极开展工程减排和结构减排计划[8]。

4.1 生活污染源减排

重点加强污水处理厂建设(新建、改建和扩建),使污水处理厂基本覆盖湄洲湾周边主要排污区,督促管网配套,尽快形成污水处理能力,提高二级生化污水处理能力。加强农村污水处理,积极开展农村分散型污水处理厂设施建设。

4.2 工业污染源减排

湄洲湾海域周边主要以中小工业企业为主,应当加快产业结构调整以及布局,坚持走新型工业化道路,促进传统产业升级,提高高技术产业在工业中的比重,淘汰落后生产能力、工艺、技术和设备;推进企业清洁生产,从源头减少废物的产生,实现由末端治理向污染预防和生产全过程控制转变;深化循环经济试点,推进资源综合利用,推进垃圾资源化利用,全面推进清洁生产,制定和发布循环经济评价指标体系。

4.3 农业污染源减排

加大农村环保工作力度,扎实开展畜禽养殖污染防治等农业面源治理,将农业面源治理作为今后水污染减排的重要内容。因地制宜,积极推广生态农业,促进肥料及农药的合理利用,集约化畜禽养殖的畜禽粪便资源化利用等方面的工作,控制、减少农药化肥使用,减少农业面源污染;加强海水养殖污染管理,坚持科学规划养殖布局,优化养殖结构,加强集约化养殖的排放水处理技术,实施养殖排放水的处理和循环用水,逐步实现“零排放”;推进生态农业园区建设,构建跨产业生态链,推进行业间废物循环,切实减少农业污染源排放。

[1] 杨圣云.泉州湾入海污染物总量控制和减排技术示范研究报告[R]. 厦门:厦门大学,2011.

[2] 魏娥华.青岛市崂山区海域环境容量研究[D].青岛:中国海洋大学,2008.

[3] 阮贞江.泉州湾污染物海陆一体化监测与监控体系建设研究与思考[J]. 海峡科学, 2014(7): 51-55.

[4] 王君陛,张珞平.海湾环境质量评价以及环境容量研究中“本底浓度”确定的探讨[J]. 海洋环境科学, 2009, 28(5): 522-525.

[5] 张皓若,卞耀武.中华人民共和国海洋环境保护法释义[M].北京:法律出版社,2000.

[6] 付青,吴险峰.我国陆源污染物入海量及污染防治策略[J]. 中央民族大学学报(自然科学版), 2006, 15(3): 213-217

[7] 兰冬东,梁斌,马明辉,等.海洋环境容量分析在规划环境影响评价中的应用[J]. 海洋开发与管理, 2013, 30(8): 62-65

[8] 杨圣云.入海污染物总量控制和减排技术集成与示范[R].厦门:厦门大学,2011.

福建省环保科技计划项目“福建省湄洲湾海域环境容量与污染总量控制研究”(编号:2015R026)。