论失信被执行人失权

彭益鸿

【提 要】 在语义上,“失权”一词,有多种用法。法律语境的“失权”,系部门法用语,我国法理学上并无提取公因式的失权概念。失权是被作为“类概念”使用的,是对权利被限制或剥夺这一类现象进行概括的构词。不同类型失权现象的法理可能是各异的,对失信被执行人失权现象的研究,应基于制度规范与司法实践,探讨该类失权现象的法理。失信被执行人是具有履行已生效法律文书所确定义务的能力而拒不履行该义务的被执行人。失信被执行人的失权类型涉及平等权、人身权利、政治权利以及社会经济权利。虽然对失信被执行人的权利进行限制具有正当性,但是,罚当其过,失信被执行人的失权必有其限度。失权违反比例,即是过当的失权。在人权视野下,人性尊严绝对不可限制。失权惩戒仅是手段,失权救济与失权终结,都通往失信被执行人失权的终点。经由救济或终结,失权得以解除,失信被执行人最终走向解放。

由美国政治学权威亨廷顿先生创刊、至今仍被公认为最有国际影响力的深度国际时事刊物《外交政策》,于2015年中国农历春节期间,报道称“全世界的互联网似乎正深受冬季集体无聊病之苦”,在中国,“一个发音为‘dwong’的词‘Duang’,像野火一样烧遍了中国活跃的互联网世界,尽管13亿中国人还没弄明白这个词的意思”。〔1〕庄晓丹:《外媒围观Duang走红中国:无定义,没法翻译,可能是呓语》,登载于“澎湃网”,网址:http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1308409,访问时间:2015年 3月 6日。这一切源于一则曾被工商部门公开打假的广告,被改编者将国际影星成龙的代言与歌手庞麦郎的《我的滑板鞋》进行了同步混编。而鲜为人知的是,歌手庞麦郎此时已因《音乐制作人及经纪协议》纠纷,被北京华数文化传媒有限公司起诉,仅在数月之后,庞麦郎“被列入失信被执行人名单,不能高消费,出行不能乘飞机”〔2〕张维、蒋晨悦、张敏:《现代生活的闯入者:庞麦郎的进击和孤独》,登载于“澎湃网”,网址:http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1571525,访问时间:2016年 12月1日。。失信被执行人即是国内媒体众口一词的“老赖”。

2015年7月6日,最高人民法院审判委员会会议通过修改《最高人民法院关于限制被执行人高消费的若干规定》(下文简称《限制高消费若干规定》)的决定,增加规定人民法院应当对被纳入失信被执行人名单的被执行人采取限制消费措施。2016年1月20日,国家发展改革委员会、最高人民法院、中国人民银行等44个部门联合签署《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(下文简称《联合惩戒合作备忘录》),对被最高人民法院公布的失信被执行人,实施信息共享与联合惩戒。2016年9月25日,中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见》(下文简称《惩戒机制建设意见》),对失信被执行人在从事特定行业或项目、任职资格、准入资格等多方面予以限制,力图构建“一处失信、处处受限”的信用监督、警示和惩戒机制。因失信行为而失权,成为最为典型的失权现象。

失权概念,系部门法用语。在我国法理学上,尚未有专门文献研究失权问题,相关的则是关于“权利限制”〔3〕参见丁文《权利限制论之疏解》,《法商研究》2007年第2期。“权利限度”〔4〕参见刘作翔《权利与规范理论》,北京:中国政法大学出版社,2014年,第24页。等理论的研究。“权利来源于社会事实”〔5〕孙笑侠:《法的现象与观念》,济南:山东人民出版社,2003年,第110页。,在权利本位时代,对权利的任何限制都必须具备正当性。失信被执行人是否应因“一处失信”而“处处受限”?是否因“一时失信”而“时时受限”?是否因“一人失信”而“全家受限”?诸多疑问,皆有探讨空间。

一、“失权”概念的语义分析

在语义上,“失权”一词,有多种用法。基于专业视角,有作为非法律用语的“失权”与作为法律用语的“失权”之分。

(一)作为非法律用语的“失权”

《三联生活周刊》副主编李鸿谷先生在其代表作《失权者》一书中,将原公安部副部长李纪周、原河北省国家税务局局长李真等因贪腐而落马的高官称作“高位失权者”。李鸿谷先生虽然认为将高位失权者称作贪官更为准确,但“贪官”这一用语“在现实境况下所意味的俯视与仇视过甚”,如果替换掉这一带有贬义色彩的标签,而称之为“失权者”,或许有助于观察者“更平静也更公正地把他们当做人来分析”。〔1〕参见李鸿谷《失权者》,北京:生活·读书·新知三联书店,2009年,第509—510页。因此,其所称“失权”系指官员失去行政权力。大众媒体所称官员失权,既包括对官员的问责情形〔2〕参见朱海滔《让“为官不为”者失权失位》,载《民主与法制时报》2015年3月21日,第2版;尹渊博、罗世鹏《“放权”不失权,“让位”不缺位》,载《中国国门时报》2013年11月15日,第4版。,也包括正常的权力交接。例如,将官员因正常退休而失去行政权力称作“失权”,在媒体中也较为普遍。〔3〕如湖南省怀化市某局长退休之后,因心神不宁而求诸医疗,医生的诊断结论是“因‘失权’后所致的‘综合征’”。参见蒋改苏《老局长的“失权综合征”》,载《中国医药报》2003年1月13日,第4版。另外,也可参见占保平《失权后的“疾病”》,《心理与健康》2005年第4期;郭沈昌《退休失权的心理过渡》,《心理与健康》2014年第7期。

在史学文献中,“失权”多用于指失去政治权力。如关于“苏共失权”〔4〕参见杭莉《苏共何以失权教训之一》,《淮南师专学报(综合版)》1999第2期;赵念渝《无可奈何花落去——戈尔巴乔夫的黯然失权和独联体的诞生》,《国际展望》1999年第5期;汤惠安《苏共失权的终极根源》,《学习月刊》2008年第11期。、“亡党失权”〔5〕参见王屏《日本社会党“亡党失权”透视》,《人民论坛》2012年第4期。的研究;而在有关中国共产党党史的回顾中,人民网等官方媒体也曾刊载有关周恩来、毛泽东等失权的表述〔6〕参见薄一波《周恩来两度失权》,登载于“人民网”,网址:http://cpc.people.com.cn/GB/64093/67507/7710330.html,访问时间:2015年 11月 30日;冯都《毛泽东失权后六次进谏》,《报刊荟萃》2007年第1期;冯都《毛泽东失权后六次献计》,《文史天地》2007年第2期。。

在社会学上,“失权”常用于指称某一群体性的权利缺失现象。如关于学生对学校课程参与决策及评价等权利缺失的研究〔1〕参见朱景光《学生课程权利的失权与重建》,《中小学教材教学》2016年第6期。、关于农民工体育群体性失权的研究〔2〕参见赵天平《刍议农民工体育群体性失权的表现形式》,《现代交际》2014年第9期。、关于农民群体因失地而失权现象的评论与研究〔3〕参见文铭权《让农民失地不失业不失利不失权》,载《四川日报》2005年10月18日,第1版;廖述毅《把握“失地不失权”的方向》,载《嘉兴日报》2008年9月16日,第2版;徐元明、刘远《农地流转的新特点及农民失权状况分析》,《南京社会科学》2010年第10期。、关于进城务工农民权利缺失的报道〔4〕参见黄岩《后民工荒时代:走出失权》,《南风窗》2007年第5期;朱四倍《失权时代下的“建筑工月薪5000”》,《观察与思考》2009年第19期。。也有学者基于法社会学视角透视群体性失权这一社会学问题〔5〕参见安徽省法学会农民工维权研究课题组《农民工失权原因及维权若干建议》,《法学杂志》2005年第3期;程纪念《中国农村女性失权的制度分析》,苏州:苏州大学硕士学位论文,2007年;虞殿昌《群体性失权问题探析》,《滁州学院学报》2011年第1期;胡清波《城市房屋拆迁中被拆迁人失权的制度分析》,《中国青年政治学院学报》2011年第2期;戴超《浅析社区矫正制度下未成年犯的失权》,《预防青少年犯罪研究》2015年第3期。。

此外,在相关商业报道或研究中,“失权”也常用来指失去对企业的控制权或管理权。〔6〕参见李勇《亿晶光电:兑现承诺遇两难——董事长的抉择:失信还是失权》,《中国经济周刊》2013年第Z1期;冯禹丁《孙亚芳“最有权势女性”的失权传说》,《商务周刊》2011年第6期;刘巧云《赵晓轮骤然失权,张良宾卷土重来》,载《证券时报》2006年1月19日,第7版;正平《探索政企分开,促进企业改革——行政主管部门要解决“资产流动即失权”思想》,《上海管理科学》1995年第2期。

因此,在非法律语境,“失权”并非严谨的概念,而是用于泛指失去某种非严格法律意义上的权势或利益。

(二)作为法律用语的“失权”

作为法律概念,失权系部门法用语。在国际法学领域,邱祖铭先生于1926年即出版《中外订约失权论》〔7〕参见邱祖铭《中外订约失权论》,北京:商务印书馆,1933年。该书于1926年初版,1933年再版。;我国台湾地区现行“保险法”有关于“失权”的明文规定;在两岸民商法学、民事诉讼法学等理论中,也均有关于失权的研究,但其内涵并不统一。

1.民事失权

民法理论上,关于失权主要有两种观点。一是王泽鉴教授等对德国民法理论上“权利失效原则”的引介;二是徐国栋教授在其《民法哲学》中关于剥夺权利能力的研究。

王泽鉴教授认为,德国民法上 Verwirkung一词,“原得译为失权”。但是,失权这一概念使用范围较广,而且包括因为违反法定义务致使权利丧失或者被撤销等情形;此外,当事人通过合同约定在某一特定期间内若不行使相关权利,则该权利即归于消灭的情形,也称为“失权条款”。因此,为了避免概念混淆,而称之为“权利失效”。权利失效原则是诚实信用原则的子原则,“系禁止权利滥用之一种特殊形态”。〔1〕参见王泽鉴《民法学说与判例研究(重排合订本)》,北京:北京大学出版社,2015年,第229—235页。

徐国栋教授认为,严格来说,“失权制度应被称之为‘失能’制度”,因为在统一的能力制度建立之后,关于剥夺权利能力与行为能力的制度被统称为不能(Incapacidade)制度。〔2〕参见徐国栋《民法哲学》,北京:中国法制出版社,2015年,第187—188页。徐国栋教授所称失权,包括立法上对律师、会计师、拍卖师、公司高管等职业资格的限制,行政上对驾驶、经营资格的剥夺,司法上对失信被执行人高消费行为的限制等。其研究主要是在权利能力制度下论及权利能力的剥夺现象。

此外,合同法领域也存在“失权约款”,即合同当事人达成的在某一特定事实发生之后合同即归于失效的特别约定。〔3〕Reinhard Zimmermann,The Law of Obligations:Roman Foundationsof the Civilian Traditions.737—738(1996),转引自韩世远《合同法总论》,北京:法律出版社,2011年,第505—506页。当事人在合同中约定的解除条件即可视为失权约款。如住房城乡建设部、国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)中关于承包人逾期未索赔则丧失要求追加付款及延长工期的约定,即被视为失权约款〔4〕参见蔡祥《〈建设工程施工合同(示范文本)〉(2013版)解读之六——施工企业如何应对“28天逾期即为失权”的索赔条款》,《中国建筑装饰装修》2013年第9期。。

我国《物权法》并未规定取得时效,但在学理上,有观点主张以“恶意失权”作为取得时效的理论基础。所谓取得时效中的恶意失权,系指当物权人在明知或应知其权利而不行使,以致使他人占有标的物的客观事实已经形成社会秩序时,该物权人即丧失其权利。〔5〕参见王立争《恶意失权:取得时效的视角转换与制度矫正》,《新疆社会科学》2010年第3期;王立争《民法基本原则专论》,合肥:安徽大学出版社,2010年,第256—262页。

2.商事失权

在商事法领域,尤其是公司法、保险法、票据法、破产法上均有关于失权的研究。

德国公司法上所谓失权(Kaduzierung),是指股东在宽限期内仍未对公司足额履行出资义务,则其所认缴股份即被宣告丧失,其股东资格也归于消灭。〔1〕参见凤建军《公司股东的“除名”与“失权”:从概念到规范》,《法律科学(西北政法大学学报)》2013年第2期。有学者称日本以及我国台湾地区的“股东除名”为股东失权制度(Deprivation of Shares)。〔2〕参见李建红、赵栋《股东失权的制度价值及其对中国的借鉴意义》,《政治与法律》2011年第12期。施天涛教授所称股东失权,是指股东因违反法律而被剥夺股权,公司股东因失权而丧失其股东地位。〔3〕参见施天涛《公司法论》,北京:法律出版社,2014年,第240—241页。曹建波法官等认为我国《公司法》虽然未规定股东失权制度,但在司法实践中已无法回避。〔4〕参见曹建波、任秀芳《我国股东失权制度研究》,《浙江万里学院学报》2008年第4期。2011年施行的《公司法解释(三)》第18条第1款被视为补充规定了股东失权规则。

我国台湾地区“保险法”第55条明文规定,“无效及失权之原因”是保险契约的基本条款。保险失权是指保险人明知被保险人未如实履行告知义务而仍认可保险合同效力,则保险人嗣后不得再以此为由予以抗辩。中国大陆则多称禁止抗辩、禁止反言。〔5〕参见徐文虎、陈冬梅《保险学》,北京:北京大学出版社,2014年,第76页;毕再宏《论保险人失权》,《经济研究导刊》2009年第11期;赵安琪、侯卓《对保险中的“弃权”与“失权”的分析——由〈保险法〉第十六条引发的思考》,《前沿》2012年第11期;梁鹏《保险人抗辩限制研究》,北京:中国人民公安大学出版社,2008年;荆涛、李贞《对保险中“弃权”与“失权”的分析——兼论国际贸易中海上保险的“弃权”与“失权”》,《国际贸易问题》2007年第4期;高峙《保险人抗辩时的弃权与失权》,载《中国保险报》2003年10月15日,第7版。梁展欣法官等认为我国《保险法》第16条第6款规定了“保险人解除失权。”〔6〕参见梁展欣、邢曼《保险人解除失权的司法衡量》,《人民司法》2009年第10期。

票据失权,即票据权利丧失,包括绝对失权和相对失权。有学者认为与国外票据失权立法相比,我国为票据失权人提供的救济途径仍有待完善。〔7〕参见刘道云《我国票据权利丧失立法之完善》,《上海金融》2011年第1期。

破产失权,亦称破产失格、破产人人格贬损,是指破产人被宣告破产后,而在一定期间内丧失从事特定职业的资格。〔8〕参见刘钢明《论破产失权制度的价值理念》,《甘肃行政学院学报》2005年第1期;刘学平《破产失权制度研究》,开封:河南大学硕士学位论文,2003年。

3.行政失权

我国行政法学者所谓行政失权,是行政主体对行政相对人特定法律资格的剥夺或限制。行政失权并非通常意义上对具体权利的限制,而是以行政相对人的权利能力为作用对象,“实质是法律人格的减损,由此形成一种法律上的‘负身份’”。〔1〕参见华燕《行政失权问题研究》,苏州:苏州大学博士学位论文,2014年。典型的行政失权即行政处罚中的资格罚、能力罚。如《道路交通安全法》第101条规定,交通肇事逃逸的,吊销驾驶证,且终身不得重新领取。即所谓“一朝逃逸,终身禁驾”。

但是,所谓行政失权,并非严格的行政法学概念,基于不同事由或不同行政作用模式的差异,表现形式不同的行政失权行为的法律性质也并不完全相同。

4.诉讼失权

诉讼失权是民事诉讼过程中当事人未在合理期限内行使特定诉讼权利,若无正当理由,则其不得再行使该权利。〔2〕参见刘显鹏《民事诉讼当事人失权制度研究》,武汉:武汉大学出版社,2013年,第4页。张卫平教授指出诉讼失权情形包括答辩权的丧失、上诉权和申诉权的丧失、管辖异议权的丧失、证据提出权的丧失等。〔3〕参见张卫平《论民事诉讼中失权的正义性》,《法学研究》1999年第6期。其中,学界关于答辩失权〔4〕参见杨光《答辩失权之建构》,《政法学刊》2004年第1期;王亚新《我国民事诉讼不宜引进“答辩失权”》,载《人民法院报》2005年4月6日,第B1版;傅郁林《答辩失权的基础性问题》,载《人民法院报》2005年4月13日,第B1版;汤维建《答辩失权是大势所趋》,载《人民法院报》2005年4月20日,第B1版;胡胜、陈莺《我国民事诉讼中应建立答辩失权制度》,《上海大学学报(社会科学版)》2008年第6期;曹志勋《论普通程序中的答辩失权》,《中外法学》2014年第2期。、证据失权〔5〕参见蔡虹、羊震《民事诉讼证据失权制度初探》,《法商研究》2000年第6期;李浩《举证时限制度的困境与出路——追问证据失权的正义性》,《中国法学》2005年第3期;肖建华、任玲《论证据失权的救济——兼评〈关于民事诉讼证据的若干规定〉第43条》,《山东警察学院学报》2006年第3期;解斌《回归真实:对证据失权制度的反思及其完善——和谐社会引导下必须的进路》,《法治研究》2007年第10期;李浩《民事判决中的证据失权:案例与分析》,《现代法学》2008年第5期;龙兴盛、王聪《契合与超越:我国证据失权制度的司法审慎适用——以2012年〈民事诉讼法〉及其司法解释为对象》,《证据科学》2016年第1期。的研究较为丰富。行政诉讼中的证据失权制度也源于民事诉讼失权理论。〔6〕参见刘欣琦《对行政诉讼证据失权制度的理论探讨》,《太原理工大学学报(社会科学版)》2015年第2期。

(三)失权概念与失权现象

通过对部门法上失权概念的细致梳理,可见虽然我国法理学上并无提取公因式的失权概念,部门法学中却较为常用。但是,作为常用的部门法概念,失权的涵义并不统一。狭义上,失权仅指权利失效原则;中义上指对权利能力和行为能力的剥夺;广义上则泛指对权利的剥夺或限制。因此,在严格意义上,失权并非严谨的法律概念,而是被作为“类概念”〔1〕参见张亚婷《浅谈种概念词和类概念词的恰当运用》,《咸阳师范专科学校学报》2000年第1期。使用的。

失权是对权利被限制或剥夺这一类现象进行概括的构词。词语分为单纯词和合成词,合成词由两个或两个以上的语素(词根或词缀)组合构成;由词根加词根构成的合成词类型主要有并列式、偏正式、陈述式、支配式、补充式和重叠式;其中,支配式构词“在意义上前一个语素表示某种动作行为,后一个语素表示动作行为支配的对象”。〔2〕参见北京大学中文系现代汉语教研室《现代汉语》,北京:商务印书馆,2012年,第197—199页。“失权”即是支配型构词,类似的构词如“除权”〔3〕参见张旭《票据除权后合法持票人行使权利之途径》,《人民司法》2011年第14期。、“行权”〔4〕参见李少惠《论正确行权与滥用权力的界限》,《政治与法律》1997年第3期。、“弃权”〔5〕参见苏元华《论弃权》,《人大研究》2004年第12期。等。

作为“类概念”的失权,并无严格统一的规范定义、构成要件和适用程序。失权并非法律的基础概念,毋宁说是一类法律现象。在不同语境或基于不同法律事由,不同类型失权现象的法理也可能是各异的。对失权现象的研究,也应基于现象背后的制度规范,探讨该类失权现象的法理。本文对我国失信被执行人失权现象的研究即依此逻辑展开。

二、失信被执行人失权的规范分析

被执行人即人民法院的生效法律文书所确定的义务人,包括自然人、法人和其他组织。《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》(以下简称《名单信息若干规定》)〔6〕《名单信息若干规定》由最高人民法院审判委员会于2013年7月1日制定、2017年1月16日通过修改决定。,第 1条〔7〕《名单信息若干规定》第1条规定:“被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有下列情形之一的,人民法院应当将其纳入失信被执行人名单,依法对其进行信用惩戒:(一)有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的;(二)以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的;(三)以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的;(四)违反财产报告制度的;(五)违反限制消费令的;(六)无正当理由拒不履行执行和解协议的。”第1项明确失信即“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”,后5项情形则属于推定被执行人具有履行能力但却拒不履行。因此,失信被执行人的“失信”,并非泛指信用缺失〔1〕普通语境的失信,即信用缺失,可分为道德伦理上的失信和市场经济上的失信、恶意失信和非恶意失信。参见颜少君《我国失信惩戒机制构建研究》,北京:中国经济出版社,2013年,第24—27页。,而是具有规范涵义,即具有履行已生效法律文书所确定义务的能力而拒不履行该义务。失信被执行人的类型主要包括自然人和企业,也包括民间非营利组织〔2〕如福州金桥学校在2013年至2016年,已被7份执行决定书列为失信被执行人。参见网址:http://shixin.court.gov.cn(中国执行信息公开网),访问时间:2017年3月1日。、事业单位〔3〕参见刘子阳《吉林一事业单位上了失信“黑名单”》,载《法制日报》2016年11月23日,第3版。和国家机关〔4〕2017年3月21日,江西省宜春市中级人民法院签发执行决定书(〔2017〕赣09执8号),“将奉新县人民政府(组织机构代码:683470676)纳入失信被执行人名单”。。

我国现行关于失信被执行人失权制度的规定主要体现在《名单信息若干规定》《限制高消费若干规定》《联合惩戒合作备忘录》《惩戒机制建设意见》等规范性文件以及全国各法院的相关司法实践中。对失信被执行人失权制度的分析即主要以该等规范文本为研究对象〔5〕“自然科学旨在解释外在于人的自然世界,法律科学则以规范文本为其解释对象。”参见朱庆育《民法总论》,北京:北京大学出版社,2016年,“序言”第6页。,同时对相关司法实践予以关注〔6〕纸面上的法不等同于行动中的法,司法实践与规范文本出现差异,体现实践中的新规则。如“调解的实际活动和依法调解原则之间的差异,构成了行动中的依法调解原则”。参见王红梅《行动中的依法调解原则》,《法治研究》2014年第8期。。

(一)规范文本中的失权规则

1.《名单信息若干规定》

《名单信息若干规定》是关于将被执行人纳入失信名单的总体规定,其中涉及失信被执行人失权内容的规定,主要是将失信被执行人名单信息向社会公布、向有关部门通告。

《名单信息若干规定》第7条规定,失信被执行人的名单信息,通过最高人民法院失信被执行人名单库统一向社会公布;地方各级人民法院有权通过各种媒体、法院公告栏、新闻发布会等多种方式定期向社会公布。第8条规定,各级法院应当向征信机构、政府有关部门、银行等金融机构、有关事业单位及行业协会通报失信被执行人名单信息,征信机构在征信系统中予以记录;各相关单位对失信被执行人在“政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面”,依法进行信用惩戒;各级法院应当将被纳入失信被执行人名单的人大代表、政协委员以及其他国家工作人员的失信情况,向其所在单位以及相关部门予以通报;各级法院应当将被纳入失信被执行人名单的国有企业、事业单位以及国家机关的失信情况,向其主管部门或上级单位予以通报。

法院有权将失信被执行人名单信息向社会公布、向有关部门通告,失信被执行人为自然人的,其姓名、身份证号码等个人信息权利将受到限制;失信被执行人在行政许可、政府采购、融资信贷等事项中受到限制。

2.《限制高消费若干规定》

依据《限制高消费若干规定》,各级法院应当对失信被执行人,采取限制消费措施。所谓限制消费措施,是限制失信被执行人的高消费以及并非其生活或者经营所必需的有关消费。

《限制高消费若干规定》第3条所列示的9项失信被执行人限制高消费情形可归类如下:其一,飞机、高铁、软卧等交通消费;其二,星级宾馆、夜总会、高尔夫球场、旅游、度假等娱乐消费;其三,购买、自建或高等装饰房屋等不动产消费;其四,租赁高等办公场所、购买非经营必需车辆等办公消费;其五,高额保费、子女私立学校高收费等投资消费。

《限制高消费若干规定》对失信被执行人采取的上述限制消费措施,主要是限制其非日常生活或经营所必需的交通、娱乐、投资等高消费。

3.《联合惩戒合作备忘录》

《联合惩戒合作备忘录》的联合惩戒对象是通过最高人民法院失信被执行人名单库统一向社会公布的失信被执行人。所谓联合惩戒,是最高人民法院、国家发展改革委员会以及中国人民银行等44个部门及其系统,通过信息共享,对失信被执行人执行或协助执行惩戒措施。

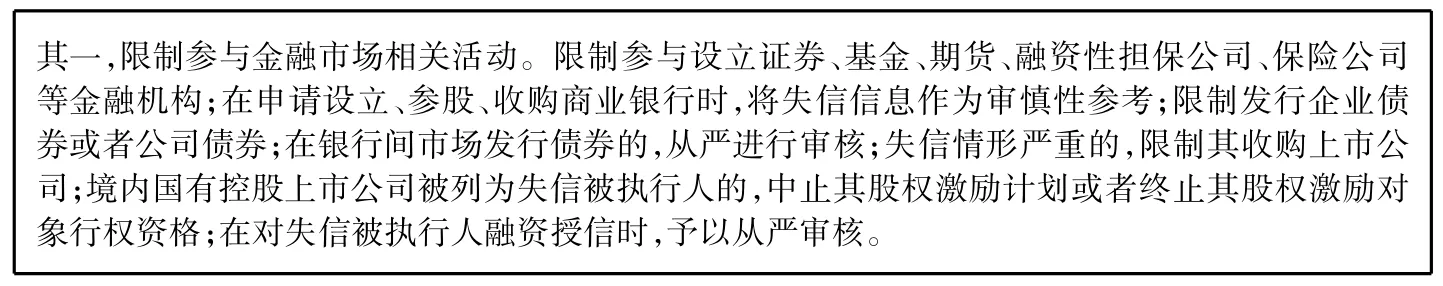

《联合惩戒合作备忘录》列示的32项惩戒措施,可归类为10种情形:其一,限制参与金融市场相关活动;其二,相关任职资格限制;其三,限制参与政府经济活动;其四,向社会公布失信被执行人信息;其五,限制参与荣誉评选资格;其六,限制高消费活动;其七,相关行政许可限制;其八,提高监管执法强度;其九,限制出境自由;其十,刑事处罚。

表1 《联合惩戒合作备忘录》列示的失权规则

续表

4.《惩戒机制建设意见》

中共中央办公厅、国务院办公厅于2016年9月公布的《惩戒机制建设意见》是对失信被执行人加强联合惩戒的全面规定,是失信被执行人失权制度的集大成者。但是,《惩戒机制建设意见》对失信被执行人的新增惩戒措施极少,而主要是融合《名单信息若干规定》《限制高消费若干规定》,尤其是《联合惩戒合作备忘录》的规定。

《惩戒机制建设意见》将《名单信息若干规定》《限制高消费若干规定》《联合惩戒合作备忘录》规定的惩戒措施总括为10大类限制措施。具体分为限制从事特定行业或项目;限制政府支持或补贴;限制任职资格;限制准入资格;限制授予荣誉和授信;限制特殊市场交易;限制高消费;限制出境;提高监管执法强度;加大刑事惩戒力度。

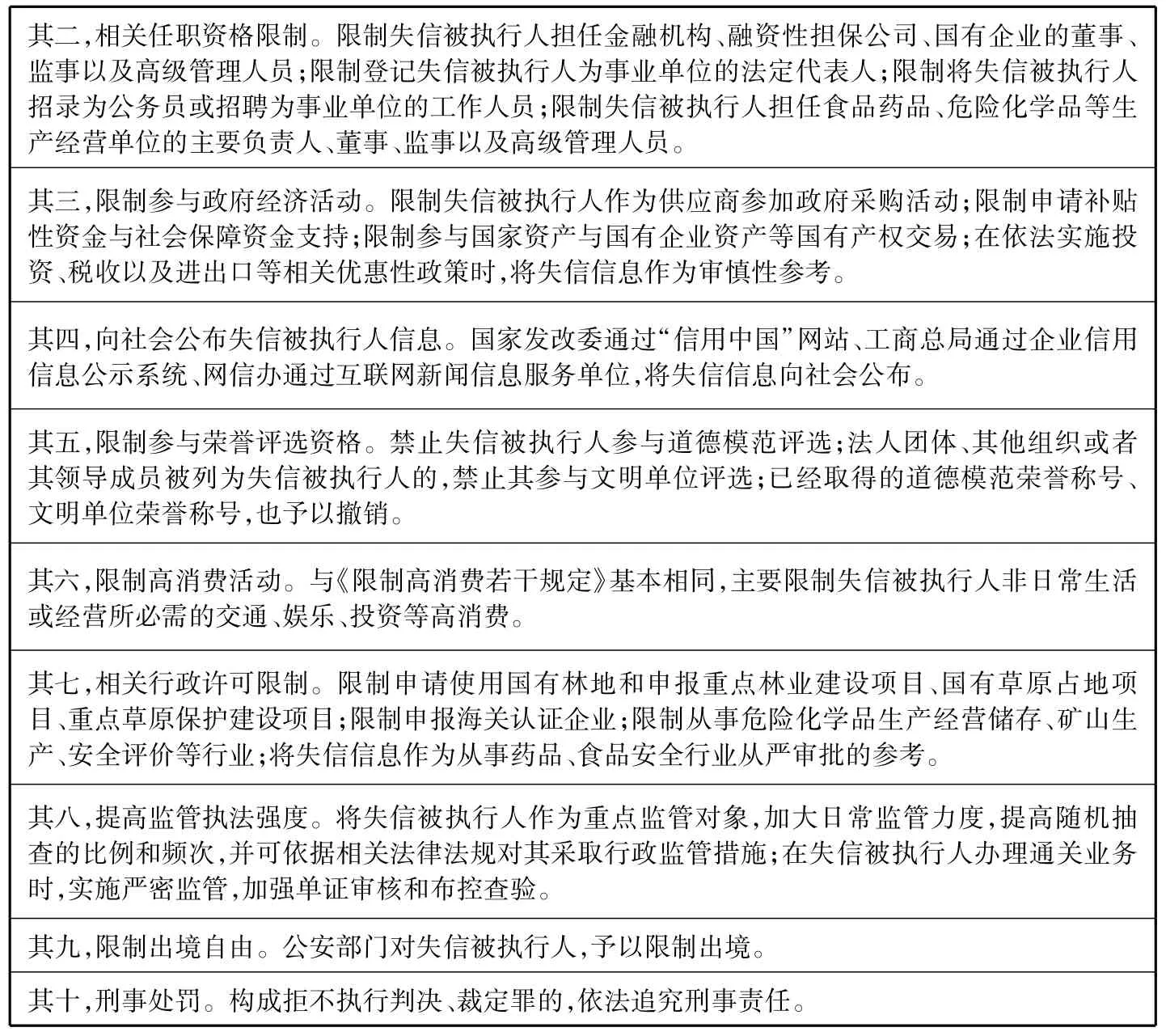

其中,《惩戒机制建设意见》新增的惩戒措施有以下8种:其一,限制发行股票或挂牌转让;其二,限制设立社会组织;其三,限制担任党代表、人大代表、政协委员和社会组织负责人;其四,限制入党、入伍或党员、军官荣誉评选;其五,限制房地产、建筑企业资质;其六,限制授予慈善类奖项;其七,限制从事不动产交易;其八,限制利用国有自然资源。

表2 《惩戒机制建设意见》新增的失权规则

(二)司法实践中的失权规则

在司法实践中,失信被执行人被依据前述规则限制权利的情形较为普遍。但是,值得关注的是,未被明确列入失权规范,而在实践中得以执行的失权规则。

1.失信被执行人身份影响工作可以解雇

2015年3月29日,袁某与某矿业公司签订劳动合同,为期三年。2016年1月,袁某因工作需要出差,但是公司却无法为其订购机票。原因是袁某已被法院列为失信被执行人,无权乘坐飞机。于是,公司以袁某未在入职时如实告知公司其失信被执行人身份为由,与其解除劳动合同关系。袁某申请劳动仲裁,县劳动人事争议仲裁委员会认为“该矿业公司解除劳动合同不当”。袁某因经济补偿要求未获仲裁支持,而将矿业公司起诉至法院。一审法院驳回袁某全部诉讼请求,袁某提出上诉。二审法院认为,作为失信被执行人,在与公司签订劳动合同时,袁某负有告知义务,“以便公司进行相应的工作安排和管理”;袁某未如实履行告知义务,公司因袁某失信被执行人身份而无法为其正常安排工作,“事实上已达到无法继续履行劳动合同的情形”,因此,公司与袁某解除劳动合同并无不当,并且无须支付解除劳动合同补偿金。〔1〕参见《全国首例:员工因失信被执行人身份被解雇,法院认定合法!》,登载于“中国人力资源网”,网址:http://www.hr.com.cn/p/1423415954,访问时间:2017年 2月 27日。

本案二审法院判决所体现的规则是:其一,失信被执行人在签订劳动合同时,负有如实告知对方其被列为失信被执行人的义务;其二,失信被执行人若未履行告知义务,且因其失信被执行人身份影响正常工作,雇佣方则有权解除劳动合同,并不予经济补偿。

2.卖房者可与失信被执行人解除买卖合同

2014年6月25日,郭某被厦门市翔安区法院列为失信被执行人。2016年5月18日,郭某与胡某签订房产买卖合同。胡某却未依照合同,履行解押义务。因此,郭某将胡某起诉至法院。胡某辩称,郭某未如实告知其失信被执行人身份,依规定郭某也无权购买不动产,不能办理购房贷款,因此胡某主张行使不安抗辩权,要求解除房产买卖合同。法院认为,郭某已被列为失信被执行人,“可以认定郭某有丧失或者可能丧失履行债务能力的情形”,在胡某行使不安抗辩权后,郭某“既未提供担保,亦未能证明自己具有履行能力”,因此,胡某有权解除合同。〔2〕参见何春晓、张春雷《如今“老赖”买房也挺难——卖房者主张解除合同获支持》,载《人民法院报》2017年3月3日,第3版。

本案法院判决所体现的规则是:其一,失信被执行人在签订房产买卖合同时,负有如实告知对方其被列为失信被执行人的义务;其二,失信被执行人若未履行告知义务,且未能提供担保或证明其具有履行能力,卖方则有权解除房产买卖合同。

3.禁止失信被执行人名下车辆进入高速路

2015年1月12日,重庆市高级人民法院与重庆市高速执法一支队在高速路收费站联合执法,在高速路收费站电子拦截系统中导入失信被执行人信息,对失信被执行人名下车辆,现场扣留。即使驾驶人并非失信被执行人本人,车辆已经被抵押或转让,依然予以扣留。〔3〕参见廖怡飞《上了失信名单,开车上高速就会被查扣》,载《重庆晨报》2015年1月13日,第15版。

媒体将此称为禁止失信被执行人上高速,但此执行案例所体现的规则是禁止失信被执行人名下车辆进入高速路,实质上是执行失信被执行人名下车辆。

4.“锁定”失信被执行人驾驶证

李某驾驶货车交通肇事后,拒不履行个人应负赔偿金,被法院列为失信被执行人。法院推定李某会凭借其大货车驾驶证为他人工作,于是作出“锁定”李某驾驶证的执行裁定书。在当地行政管理部门配合“锁定”后,李某失去工作技能,只能主动到法院履行赔偿义务。〔1〕参见汪新娟、王茜《整治“老赖”再出新招——锁定驾照,让“老赖”主动现形》,载《山东商报》2016年4月18日,第1版。

本案所体现的规则是,法院可以联合行政管理部门“锁定”失信被执行人驾驶证。“锁定”驾驶证,可视同暂停驾驶资格。

5.公布失信被执行人肖像

2016年3月16日,长春市二道区人民法院在人民大街与自由大路交会处的电子屏幕公布失信被执行人信息,包括年龄、身份证号码、家庭住址、未履行的标的额等,尤其醒目的是失信被执行人的“特大照片”〔2〕参见《长春街头大屏幕播“老赖”信息》,载《东方早报》2016年3月17日,第1版。。而至2017年,已有上海、南京、无锡、南昌、南宁、太原、承德、鄂尔多斯等多地均在公共场所公布失信被执行人肖像。

《名单信息若干规定》第6条所列示的失信被执行人名单信息并不包括肖像,但公布失信被执行人的肖像已是司法实践所执行的规则。

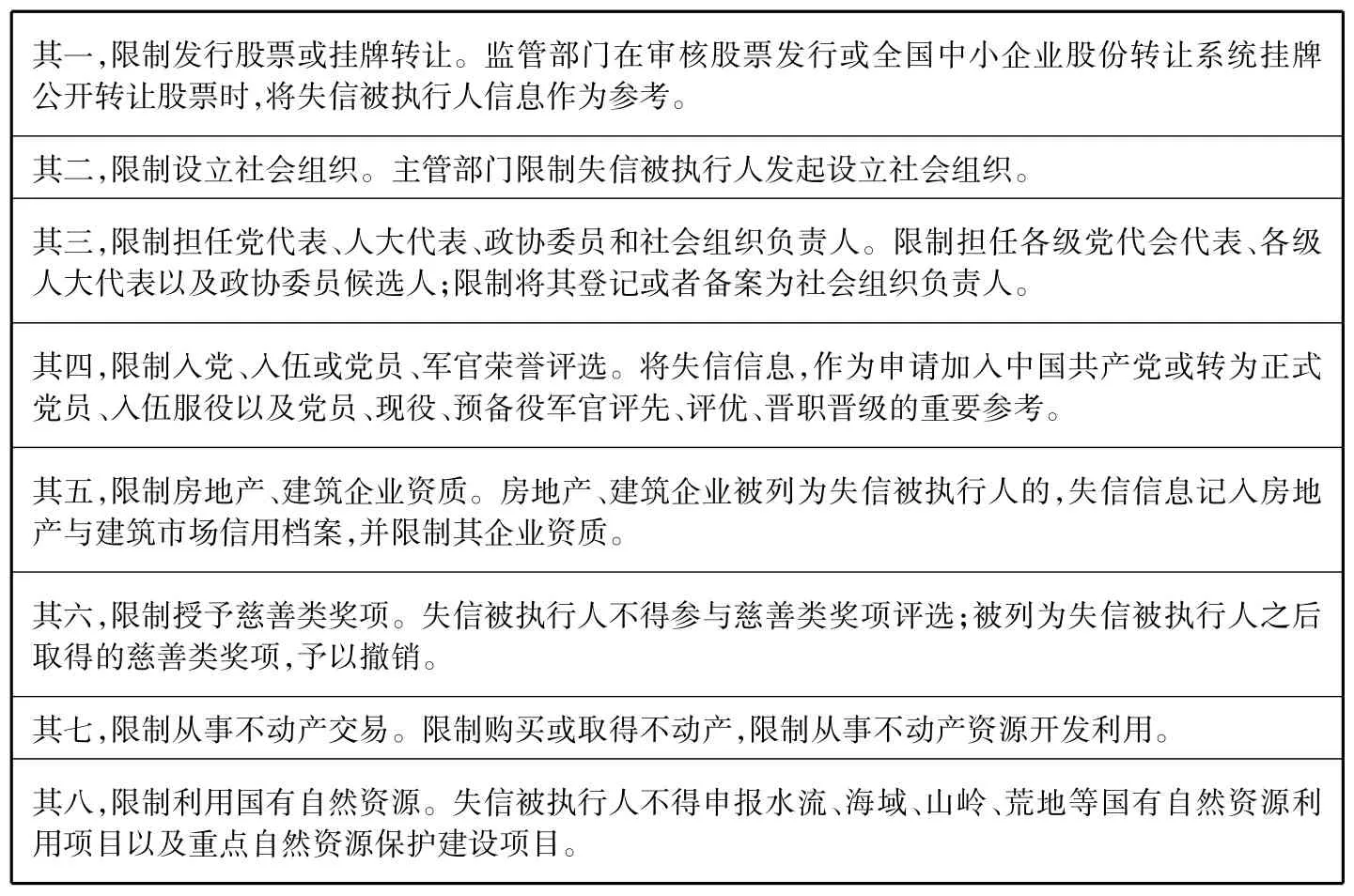

(三)失信被执行人失权的类型化

现行规范对失信被执行人的权利限制方式极为广泛,涉及人身、财产、政治等诸多方面。基于权利体系的视角,失信被执行人的失权类型涉及平等权、人身权利、政治权利以及社会经济权利。

1.平等权

平等权是公民的基本权利。宪法上的平等权涉及政治、经济、社会和文化教育等各领域。〔3〕参见朱应平《论平等权的宪法保护》,北京:北京大学出版社,2004年,第107页。现行规范对失信被执行人权利限制最广的即是平等权。限制失信被执行人入党、入伍,限制任职公务员、事业单位人员、社会组织负责人、事业单位法定代表人、金融机构与国有企业的高级管理人员,限制参与道德模范荣誉评选的资格,限制评先、评优,限制授予慈善类奖项等,均是对失信被执行人平等权的限制。

2.人身权

(1)个人信息权

个人信息权是自然人对其个人信息所享有的控制、利用、查询、维护等权利。〔1〕参见王利明《人格权法》,北京:中国人民大学出版社,2016年,第306—307页。《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》第4条第2款规定,个人基本信息包括“自然人身份识别信息、职业和居住地址等信息”。《加强网络信息保护的决定》第1条规定,国家保护“能够识别公民个人身份和涉及公民个人隐私的电子信息”。

《名单信息若干规定》第6条第2项规定,失信被执行人名单信息包括“自然人的姓名、性别、年龄、身份证号码”。通过多种方式向社会公布失信名单信息,是对失信被执行人个人信息权的限制。

(2)信用权

信用权,又称经济上的信誉权,是以经济活动上的可信赖性为内容的权利。〔2〕参见王泽鉴《人格权法:法释义学、比较法、案例研究》,北京:北京大学出版社,2013年,第168页。信用权的主体既可以是自然人,也可以是法人或其他组织。对于自然人,信用既具有人格利益,又具有经济价值。权利主体有权维护、利用其信用信息,有权保持其“信用的私密性”〔3〕王利明:《人格权法》,北京:中国人民大学出版社,2016年,第344—345页。,没有正当理由,不被查询、传播其信用信息。

将失信被执行人失信信息向社会公布、向所在单位通报;在相关审批与管理中,将失信信息作为审慎性参考;金融机构在对失信被执行人融资授信时,予以从严审核等,均是对失信被执行人信用权的限制。

(3)荣誉权

荣誉权是对所获得的荣誉及其利益所享有的保持与支配的权利。〔4〕参见杨立新《人格权法》,北京:法律出版社,2015年,第241—243页。荣誉是社会组织所赋予的积极的正式评价,对于已经获得的荣誉,没有正当理由,不得剥夺。《惩戒机制建设意见》规定,应撤销个人在被列为失信被执行人后所获得的道德模范荣誉称号,是对失信被执行人荣誉权的限制。

(4)肖像权

肖像具有重要的人格利益,“直接关系到自然人的人格尊严”。〔1〕王利明:《人格权法》,北京:中国人民大学出版社,2016年,第249页。自然人享有肖像权,没有正当理由,不得制作、传播或使用他人肖像。司法实践中,将失信被执行人的大幅肖像在街头、火车站、公交车身等公共场合公示,是对失信被执行人肖像权的限制。

(5)人身自由

《宪法》第37条规定,公民的人身自由不受侵犯,非经正当程序,不得剥夺或限制公民的人身自由。失信被执行人拒不履行生效判决、裁定,构成犯罪的,将依法承担刑事责任,限制其人身自由。

(6)出境自由

《民事诉讼法》第255条规定,执行法院有权对不履行法律文书确定的义务的执行人,采取或者通知有关单位协助采取限制出境措施。《联合惩戒合作备忘录》与《惩戒机制建设意见》均要求对失信被执行人采取限制出境措施,限制其出境自由。

3.政治权利

(1)被选举权

被选举权是公民重要的政治权利。《宪法》第34条、《选举法》第3条均规定,除依照法律被剥夺政治权利以外,年满十八周岁的公民均享有选举权与被选举权。《惩戒机制建设意见》要求,各组织不得推荐失信被执行人作为人大代表候选人,是对失信被执行人被选举权的限制。

(2)结社自由

《宪法》第35条赋予公民结社自由。《社会团体登记管理条例》对发起设立社会团体作出了具体规定。《惩戒机制建设意见》要求“将失信被执行人信息作为发起设立社会组织审批登记的参考,限制失信被执行人发起设立社会组织”,是对失信被执行人结社自由的限制。

4.社会经济权利

(1)经济自由

经济自由包括商事活动自由与民事契约自由。《联合惩戒合作备忘录》与《惩戒机制建设意见》要求限制失信被执行人设立保险公司、融资性担保公司,限制发行企业债券或者公司债券,限制发行股票或挂牌转让,限制从事国有资产交易、不动产交易等,均是对失信被执行人经济自由的限制。

(2)财产权

财产权包括对财产的占有、使用、收益和处分。《限制高消费若干规定》限制失信被执行人使用其财产进行高消费;司法实践中,在高速路收费站扣留失信被执行人名下车辆,都是对失信被执行人财产权的限制。

(3)劳动权

《宪法》第42条规定,公民有劳动的权利,国家通过各种途径,创造劳动就业条件。劳动,是公民生存的方式,也是社会秩序的保证,具有极为重要的社会价值。司法实践中,对以驾驶为业的失信被执行人,采取“锁定”驾驶证的措施,是对其劳动权的限制。

表3 我国失信被执行人失权的类型体系

三、失信被执行人失权的正当性

权利本义即“正当而得有所主张”〔1〕王泽鉴:《民法总则》,北京:北京大学出版社,2009年,第68页。,因此,对权利的任何限制都必须具备正当性。对失信被执行人的权利予以多方位限制,既要有实质正当性,也应具备形式正当性。

(一)实质正当性

1.诚实信用原则

“信,诚也”;“民无信不立”;“人而无信,不知其可也”;商鞅欲变法而先“徙木立信”;“仁义礼智信”,信是最为稳固的社会价值。〔1〕我国每年因失信造成的经济损失已占GDP的6%—10%。参见徐伟《代表建议:给诚信一柄“法律的尚方宝剑”》,载《法制日报》2008年3月10日,第7版。诚信不仅是道德要求,而且是法律原则。

2017年3月15日通过的《中华人民共和国民法总则》第7条规定:“民事主体从事民事活动,应当遵循诚信原则。”诚信原则包括主观诚信和客观诚信两个方面。主观诚信是“毋害他人的内心状态”,客观诚信是“毋害他人甚至有益他人的行为”。〔2〕参见徐国栋《民法基本原则解释——诚信原则的历史、实务、法理研究》,北京:北京大学出版社,2013年,第84页。

诚实信用原则是“法律伦理价值的崇高表现”,“系近代民法——甚至系全部公私法的领域——的最高指导原则”;诚实信用原则已由民法上的“帝王条款”,扩充为“法律的一般原则”。〔3〕参见施启扬《民法总则》,北京:中国法制出版社,2010年,第375页。行使权利与履行义务都须遵守诚实信用原则,禁止权利滥用。

违反诚实信用原则是失权的正当理由。〔4〕德国通说认为诚信原则有三项功能:其一,义务补充;其二,权利限制;其三,交易基础丧失。See Martin W.Hesselink,The Concept of Good Faith,In Hartkamp et al.(eds),Towards a European Civil Code,3rd ed.,Nijimegen and The Hague,London,Boston,2004,p.624.转引自徐国栋《民法基本原则解释——诚信原则的历史、实务、法理研究》,北京:北京大学出版社,2013年,第78页。因违反诚实信用原则而失权,是法律的普遍现象。如在民事诉讼法上,违反诚实信用原则,是当事人失权的理由;〔5〕参见刘显鹏《民事诉讼当事人失权制度研究》,武汉:武汉大学出版社,2013年,第58—71页。在继承法上,因违反诚实信用原则,而剥夺继承人继承权是各国通例〔6〕参见张玉敏《继承法律制度研究》,武汉:华中科技大学出版社,2016年,第36—44页。。我国《继承法》第7条规定的继承人丧失继承权的四种法定情形皆是继承人严重违反诚实信用原则的典型。

失信被执行人系具有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务,严重违反诚实信用原则,应当对其相关权利予以限制。

2.密尔损害原则

密尔的损害原则,也称伤害原则、密尔原则。〔1〕参见张文显《二十世纪西方法哲学思潮研究》,北京:法律出版社,2006年,第461页。密尔将人的行为区分为自涉性行为和涉他性行为;个人行为若对他人无害,则无须对社会负责;个人行为对他人利益有害时,则应对社会负责,承受相应的惩罚。〔2〕参见[英]约翰·密尔《论自由》,许宝骙译,北京:商务印书馆,1959年,第89—111页。密尔的损害原则是为防止侵害他人利益或社会公共利益而限制个人自由或权利的理由。

损害原则在我国法律中普遍存在。《民法通则》第18条与《未成年人保护法》第53条均规定,监护人不履行监护职责或侵害被监护人合法权益的,法院可依申请撤销监护人资格。《药品管理法》第51条明文禁止传染病或其他可能污染药品的疾病患者从事直接接触药品的工作。《广告法》第10条明确禁止11项有害他人、社会或国家利益的广告情形。损害原则是限制权利的正当理由。

失信被执行人有履行能力而拒不履行其义务的行为,既已侵害申请执行人的利益,也可推定其后续经济行为将极可能损害他人利益。基于损害原则,限制失信被执行人参与金融市场活动、政府经济活动,限制其相关行业准入资格等,具有正当性。

3.报复正义与防卫正义

正义是法律的基本价值,但是“正义有着一张普洛透斯似的脸”〔3〕[美]博登海默:《法理学——法律哲学与法律方法》,邓正来译,北京:中国政法大学出版社,2004年,第261页。,难以明辨。亚里士多德关于分配正义与矫正正义的区分,罗尔斯关于实质正义与形式正义的区分,都是力图推进对正义的理解。郑成良教授则在此基础上,进一步将正义区分为关于公平的正义与非关公平的正义,前者包括分配的正义、交换的正义与赔偿的正义,后者则包括报复的正义、防卫的正义与持有的正义。〔4〕参见郑成良《法律之内的正义——一个关于司法公正的法律实证主义解读》,北京:法律出版社,2002年,第19—25页。对失信被执行人权利的限制,既有报复的正义,也有防卫的正义。

失信被执行人对已生效法律文书确定的义务,有履行能力而拒不履行,是严重的恶意失信。限制失信被执行人高消费、出境自由,限制其入党、入伍资格,限制其参与荣誉评选资格,限制其担任党代表、人大代表、政协委员候选人和社会组织负责人,皆体现报复的正义。

在失信被执行人的恶意失信行为持续期间,其在后续经济活动中,具有继续损害社会的较大可能性。限制失信被执行人参与金融市场相关活动,限制其任职资格,限制其参与政府经济活动,向社会公布失信被执行人信息,对失信被执行人提高监管执法强度,则既体现报复的正义,又体现防卫的正义。

(二)形式正当性

1.法律保留原则

法律保留即对于公民基本权利的限制等重要事项,只能由立法机关制定法律,而不能由其他机关通过其他形式作出规定。法律保留原则源于德国的法治国家思想,旨在规范国家权力,保障公民权利。〔1〕“Consider further the Vorbehalt des Gesetzes principle,which in German public law requires that certain legal burdens(generally involving individual rights)must take legislative,rather than regulatory form.”See Peter L.Lindseth,Comparing Administratives States:Susan Rose-Ackerman and the Limits of Public Law in Germany and the United States,in Columbia Journal of European Law,Vol.2,1997.通说认为我国《立法法》第8、9条规定的国家专属立法权即法律保留原则,并区分法律绝对保留与法律相对保留。〔2〕参见应松年《〈立法法〉关于法律保留原则的规定》,《中国法学》2000年第3期。有关“犯罪和刑罚”“对公民政治权利的剥夺”“限制人身自由的强制措施和处罚”,属于法律绝对保留事项,即只能制定法律。

《联合惩戒合作备忘录》在列示对失信被执行人可执行的惩戒措施的同时,附录了“法律与政策依据”。其中,对失信被执行人以拒不执行判决、裁定罪处罚,依据是《刑法》第313条;对失信被执行人限制出境,依据是《民事诉讼法》第255条。对失信被执行人施予的其他非限制人身自由的惩戒措施,则附有其他法规依据。

关于限制失信被执行人的被选举权是否违反法律保留原则,值得探讨。其一,《宪法》第34条、《选举法》第3条均规定,依照法律被剥夺政治权利的人没有被选举权;《刑法》第34条规定,剥夺政治权利属于附加刑;依据《刑法》第3条、《立法法》第8、9条〔1〕参见彭益鸿《〈刑法〉第90条与〈立法法〉第8、9条的逻辑关系疏议》,《光华法学》2016年第1期。,剥夺被选举权只能由法律作出规定。其二,《选举法》第29条规定,人大代表候选人可以由各政党或人民团体联合或单独推荐,也可以由选民或代表十人以上联名推荐。《惩戒机制建设意见》要求各政党或人民团体不得推荐失信被执行人为人大代表候选人,但并不禁止由选民或代表联名推荐。其三,在立法例上,“各国宪法和选举法对于候选人资格都规定若干条件加以限制”〔2〕焦洪昌:《选举权的法律保障》,北京:北京大学出版社,2005年,第26页。,对候选人资格比选举人资格要求更为严格〔3〕理论上对被选举权是一种资格还是权利,存在争议。但是,“现代选举制度已突破传统的被选举资格说,逐渐重视被选举权的独立意义”。参见张卓明《选举权论》,北京:社会科学文献出版社,2014年,第39页。。其四,虽然我国立法没有对人大代表候选人设定诸如居住状况、文化程度、选举保证金等资格限制,但在实践中,一直要求各政党和人民团体要防止推荐“有违法行为的人或品行恶劣的人”〔4〕全国人大常委会法制工作委员会国家法室:《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法解读》,北京:中国法制出版社,2010年,第103页。。

《惩戒机制建设意见》是对失信被执行人加强联合惩戒的全面规定,是失信被执行人失权制度的集大成者,在形式上却未附录“法律与政策依据”。虽然《惩戒机制建设意见》对失信被执行人的新增惩戒措施极少,主要是融合《名单信息若干规定》《限制高消费若干规定》,尤其是《联合惩戒合作备忘录》的规定,但是《联合惩戒合作备忘录》在对失信被执行人公布惩戒措施的同时,附录“法律与政策依据”,是更为可取的方式。

2.正当程序原则

法律程序是遵循法定的时限和时序并按照法定的方式和关系推进法律活动。〔5〕参见孙笑侠《程序的法理》,北京:商务印书馆,2005年,第15页。程序正义意义上的法律程序是指法律的正当程序。正当程序被视为英美法律程序的最高原则,《美国宪法第五修正案》规定,非经正当法律程序(without due process of law),不得剥夺任何人的生命、自由或财产。

法律程序“不应该被视为单纯的手段和形式”〔6〕季卫东:《法治秩序的建构》,北京:中国政法大学出版社,1999年,第13页。。马修的“尊严价值理论”认为,法律程序是否具有正当性,不在于其是否有助于产生正确结果,而在于其能否保护一些独立内在价值。〔1〕参见陈瑞华《程序正义的理论基础——评马修的“尊严价值理论”》,《中国法学》2000年第3期。现代法治原则下的正当程序不再仅被视为实现外在价值的工具或手段,而是承认正当程序具有内在独立的价值。对权利的任何限制,不仅须具备实质正当性,而且须遵守法律的正当程序。

古老的自然正义原则即体现了正当程序观念。其一,任何人不能做自己的法官;其二,任何一方的意见都应该被听取。正当程序的最低标准即是在决定对公民的权利或义务施加影响时,必须给予其知情和申辩的权利,也即决定者应履行告知和听证义务。〔2〕参见孙笑侠《程序的法理》,北京:商务印书馆,2005年,第18页。因此,在对失信被执行人施行多方位权利限制时,也应先对其履行告知义务,并给予其辩解的机会。

《名单信息若干规定》第5条规定,法院在向被执行人发出执行通知时,“应当载明有关纳入失信被执行人名单的风险提示等内容”;法院依法将其列为失信被执行人时,“应当制作决定书”,并载明理由、期限,由院长签发,“按照民事诉讼法规定的法律文书送达方式送达当事人”。第11条规定,被执行人认为其不应被纳入失信被执行人名单、失信信息失实或者应予删除的,“可以向执行法院申请纠正”。即法院在正常执行程序中,对于已生效判决的被执行人,在其尚未失信之前,应给予其关于失信惩戒的风险提示;对于已符合被列为失信被执行人的,应按照法定的法律文书送达方式向其履行告知义务;失信被执行人有异议的,有权申请纠正,执行法院应当听取失信被执行人的辩解。

《惩戒机制建设意见》要求法院在将被执行人纳入失信名单前,应当先发出风险提示通知;被执行人有异议的,可以申请纠正;对驳回申请不服的,可以向上一级法院申请复议。

《限制高消费若干规定》第5条规定法院采取限制消费措施应当向失信被执行人发出限制消费令,载明限制消费的具体内容;第8条规定失信被执行人因生活或经营而必须进行某种高消费的,有权向法院提出豁免申请。

《名单信息若干规定》、《惩戒机制建设意见》以及《限制高消费若干规定》关于执行法院的告知义务与失信被执行人的辩解权利的规定,均体现了正当程序原则。

四、失信被执行人失权的限度

失信被执行人因恶意失信而侵害他人利益与公共利益,对其权利进行限制具有正当性。但是,对权利的限制同样应受到限制。“法是善良与公正的艺术”,“给每个人他所应得的”。罚当其过,失信被执行人的失权必有其限度。

(一)比例原则

比例原则是规范公权力与私权利关系的基本原则,在公权力有正当理由限制私权利时,应当选择与目的适当、对私权利损害最小的方式,并且对私权利的损害不能超过所欲实现的目的价值。〔1〕即“在符合宪法的前提下,先考察手段的有效性,再选择对公民权益侵害最小的手段来实现同样可以达到目的的目标。最后还必须进行利益上的总体斟酌。考察此手段实现的目标价值是否过分高于因实现此目标所适用的手段对公民的人身财产等基本权利的损害价值。”范剑虹:《欧盟与德国的比例原则——内涵、渊源、适用与在中国的借鉴》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2000年第5期。比例原则旨在规制公权力对私权利的限制,“是公理性原则,而非政策性原则”;“是强制性原则,而非导向性原则”。〔2〕姜昕:《比例原则——一个宪政的视角》,北京:法律出版社,2008年,第27页。对失信被执行人权利的限制也必须遵守比例原则,符合适当性、必要性和均衡性。

1.适当性原则

比例原则下的适当性原则,要求公权力在有理由对私权利予以限制而又有多种可选方式时,应选择与其目的适当的方式。即所选择的方式应足以达致目的,方式与目的相适当。适当性原则也称妥当性原则、有效性原则。

对失信被执行人权利的限制须符合适当性原则。例如,限制失信被执行人高消费。失信被执行人所用于高消费的财产本属于执行财产,限制失信被执行人将本应交付执行的财产用于高消费,相对于实现执行目的,是适当的。又如,限制失信被执行人出境。对于拒不履行生效判决义务的失信被执行人,如果任其出境,脱离司法主权管辖范围,则无法实现执行目的。为实现执行目的,限制失信被执行人出境,也是适当的。

但是,撤销失信被执行人已经取得的荣誉称号是不适当的。《联合惩戒合作备忘录》要求对各类失信被执行人“已获得道德模范荣誉称号的予以撤销”。但是,失信被执行人已经获得的荣誉,是基于其被列为失信被执行人之前的行为;而且有些道德模范荣誉称号是对某种积极行为所负载的社会价值的肯定。如见义勇为,为实现失信惩戒目的,而剥夺失信被执行人既往的见义勇为荣誉,是不符合适当性原则的。相比之下,《惩戒机制建设意见》仅要求撤销“列入失信被执行人后获得的道德模范荣誉称号”较为进步。

2.必要性原则

比例原则下的必要性原则,要求公权力在有理由对私权利予以限制而又有多种可选方式时,应选择对私权利损害最小的方式。即所选择的方式对私权利的损害应在最低程度,方式为目的所必要。必要性原则也称最小侵害原则、最温和方式原则。

对失信被执行人权利的限制须符合必要性原则。例如,《限制高消费若干规定》限制失信被执行人乘坐“G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位”,而对于其他动车组列车二等座位并不限制。在高铁时代,普通列车组已大幅缩减,动车组已为生活或工作铁路交通出行所必需,而乘坐其他动车组列车二等座位已是最低消费,因此不应予以限制。

但是,向社会公布失信被执行人的肖像与身份证号码是不必要的。《名单信息若干规定》第6条规定的失信被执行人名单信息并不包括肖像。司法实践中,在公共场所公布失信被执行人的大幅肖像,其严厉程度犹如刑事通缉,对失信被执行人所造成的过大损害,是不必要的。身份证号码与个人生活安宁密切相关,是“个人敏感信息”〔1〕王利明:《人格权法》,北京:中国人民大学出版社,2016年,第346页。。失信被执行人名单信息虽然包括身份证号码,但由于在我国身份证号码所负载的功能过于强大,完全公布失信被执行人身份证号码的潜在损害过大。2016年7月25日通过的《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》第10条载明,法院在互联网公布裁判文书时,应当删除身份证号码等信息。举重以明轻,在公布失信被执行人身份证号码时,也应当予以“技术性处理”〔2〕司法实践中,只有少数法院在公布失信被执行人信息时对身份证号码作技术性处理。如“平阴县法院在公布‘老赖’身份证号时,还把其中的4个数字打上了马赛克。”参见陈彦杰《微信上晒“老赖”,看你能往哪躲》,载《济南时报》2015年6月2日,第A04版。,既保证对失信被执行人的鉴别功能,又防止因身份证号码扩散所造成的损害。

3.均衡性原则

比例原则下的均衡性原则,要求公权力在有理由对私权利予以限制而又有多种可选方式时,所选择的方式对私权利所造成的损害不应超过所欲实现的目的。即所选择的方式造成的消极损害不应超过所维护的积极利益,方式与目的相均衡。均衡性原则是狭义的比例原则,是比例原则的精义,也称相当性原则、利益衡量原则。

对失信被执行人权利的限制须符合均衡性原则。例如限制失信被执行人被招录为公务员、被招聘为事业单位工作人员、被选任人大代表、政协委员、被登记或备案为社会组织负责人。此等身份均具有公职性质,其工作性质要求具备公信力,而失信被执行人身份与公信力的要求完全相悖。与维护公职人员的公信力相比,限制失信被执行人公职资格的方式是均衡的。

但是,将未成年人列为失信被执行人是不符合利益均衡的。2013年7月1日通过的《名单信息若干规定》对纳入失信被执行人名单的被执行人没有年龄限制。即使被执行人是未成年人的,只要符合所列情形,就应当将其纳入失信被执行人名单,对其进行信用惩戒。但是,未成年人仍是被监护人,通常并不具备完全民事行为能力,对未成年人给予特殊保护是国际通例。《未成年人保护法》第3条规定,国家根据未成年人身心发展特点给予“特殊、优先保护”。将未成年人列为失信被执行人,将其失信信息向社会公布,限制其隐私、荣誉等多种权利,对未成年人所造成的损害超过了所欲实现的执行利益,不符合均衡性原则。直至2017年1月16日,最高人民法院才通过修改决定,增加规定“被执行人为未成年人的,人民法院不得将其纳入失信被执行人名单”。

(二)过当的失权

比例即适当,失权违反比例,即是过当的失权。在司法实践中,失权过当情形尤其值得关注。

1.“一处失信,处处受限”

《推进诚信建设指导意见》要求建立“失信者处处受限”的联合惩戒机制;《惩戒机制建设意见》力图构建“一处失信,处处受限”的信用监督、警示和惩戒机制。但是,所谓“处处”,并非“每处、各处、到处”,而是“多处”之意。〔1〕上海市人民政府法制办公室副主任罗培新在解释上海市地方信用相关立法时指出,有关信用建设的国家文件中,多次提到“一处违信,处处受制”“让失信者寸步难行”,强调的均是多次之意。参见罗培新《社会信用立法,如何让历史照进现实》,载《文汇报》2016年12月23日,第W02版。现行规范对失信被执行人的失信惩戒是多方位的,但在司法实践中不能认为失信被执行人“一无是处”,而无视规范约束,为达目的,不择手段。

“锁定”失信被执行人驾驶证的方式即是过当的。其一,“锁定”驾驶证是处理交通违法行为的行政行为,法院无权作出“锁定”失信被执行人驾驶证的执行裁定书并要求行政部门执行;其二,根据《机动车驾驶证申领和使用规定》,驾驶证持有人的交通违法行为已处理完毕并在本记分周期通过审验的,其驾驶证即为有效;其三,在交通违法行为或交通事故处理完毕后,法院或行政部门因当事人赔偿纠纷而“锁定”驾驶证,缺少法律依据。

“锁定”驾驶证,如同暂停驾驶资格。对于不以驾驶为业的失信被执行人,暂停其驾驶资格对实现执行目的没有直接作用,因此,不符合适当性原则;对于以驾驶为业的失信被执行人,则是限制其劳动权,为实现执行目的而限制劳动权则对失信被执行人造成过当的损害,不符合必要性原则。

2.“一时失信,时时受限”

失信被执行人的失权,缘于拒不履行生效法律文书确定的义务。对失信被执行人进行惩戒,也即为了实现执行目的。因此,在失信被执行人已经履行或者已无能力履行时,则不应再对其进行失权惩戒。

在司法实践中,因一时失信而“终身”惩戒是过当的。如河南省焦作市政府将拒不支付劳动报酬的河南亿新建筑安装工程有限公司、中原豫安建设工程有限公司等外地建筑企业“清理出焦作市场,终身禁入”〔2〕余嘉熙:《焦作:三家欠薪企业被终身禁入》,载《工人日报》2013年2月22日,第1版。。《惩戒机制建设意见》关于限制建筑企业资质的规定,并非是“终身”的。建筑企业因拒不支付劳动报酬而被列为失信被执行人,可以限制其企业资质,但应给予其救济机会,在其履行义务或提供担保后,不应再“终身禁入”。

3.“一人失信,全家受限”

《限制高消费若干规定》禁止失信被执行人子女“就读高收费私立学校”,即失权主体已不再仅限于失信被执行人本人,而是扩大至失信被执行人的子女。徐国栋教授将此情形下失权的失信被执行人称作“因为责任的失权者”,而失权的失信被执行人的子女则是“因为牵连的失权者”,“牵连者之所以遭受失权,潜在的理由是他们与责任者是一个经济共同体”〔1〕徐国栋:《民法哲学》,北京:中国法制出版社,2015年,第202页。。现代法律主张责任自负,禁止牵连,但对于经济责任,由经济共同体共同承担则是合理的,如《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(二)》第24条关于夫妻共同债务的规定。

但是,对于非经济责任,则不能以经济共同体为由牵连其他家庭成员。限制失信被执行人担任公务员、人大代表、政协委员等公职人员的惩戒,不能扩大至失信被执行人的子女。据报道,浙江省湖州市项某被列为失信被执行人数年后,于2016年6月27日主动到法院履行义务,原因是项某的儿子已通过湖州市公务员考试,却可能因项某的失信被执行人身份,而无法通过政审。〔2〕参见《父亲老赖上黑名单,儿子报考公务员受阻》,登载于“搜狐网”,网址:http://mt.sohu.com/20170220/n481183980.shtml,访问时间:2016年 6月 28日。公务员考试政审主要是“审查本人的政治历史及其直系亲属和主要社会关系的情况”,其中直系亲属情况主要是刑事犯罪情况。拒不履行民事生效法律文书确定的义务而被列为失信被执行人,并不属于刑事犯罪,不应因此影响失信被执行人子女的政审结论。

(三)人权视野下的失权

人权(Human Rights)是人作为人所应享有的权利,是人被“作为人看待”所必需的权利〔3〕参见白桂梅《人权法学》,北京:北京大学出版社,2011年,第1期。。“人权的概念始于人类每个人与生俱来的尊严”〔4〕方立新、夏立安:《人权法导论》,杭州:浙江大学出版社,2007年,第4页。,国际人权公约列示的人权包括公民权利、政治权利、经济权利、社会权利和文化权利等基本权利〔5〕林来梵教授认为,人权即宪法上的基本权利。参见张千帆《宪法学》,北京:法律出版社,2008年,第139页。,而人性尊严(Human Dignity)则是最核心的人权。

人权为人所固有,“不可侵犯”,但人权又具有“受制约性”。〔6〕参见张千帆《宪法学》,北京:法律出版社,2008年,第144页。人权的不可侵犯性在于,人权是合乎道德的、普遍性的权利,每一种具体人权的内在属性都既有道德性又有防卫性;但当其对他人人权构成侵害时,“其道德性和防卫性必将有所缺失”〔7〕刘晓虎:《人权剥夺、限制和克减的原理及边界》,北京:法律出版社,2016年,第197页。,即应当予以一定限制。《世界人权宣言》第29条即承认个人对社会负有义务,为“适应道德、公共秩序和普遍福利的正当需要”,人权应承受“法律所确定的限制”。

但是人权最核心的人性尊严,不可限制。“人性尊严是人权的最高价值,也是人权保障的核心”〔1〕侯宇:《论人性尊严的宪法保障》,《河南省政法管理干部学院学报》2006年第2期。。每个人即是其自身的目的,而非实现社会价值的手段;维护每个成员的人性尊严,即是维护整个共同体的文明与尊严。将失信被执行人的大幅肖像在公共场所示众,推动大众媒体广为宣传,并辅以“老赖”之称,犹如墨刑,辱其人性尊严,是现代文明所不容许的。

五、失信被执行人失权的解除

失信被执行人的失权涉及人身、政治、社会、经济等诸多方面,一旦失权,举步维艰。惩戒仅是手段,只要符合救济或终结情形,失权即应解除。

(一)失权救济

提供救济途径是对制度本身正当性的内部证成。现行规范赋予失信被执行人的救济途径包括异议申请与豁免申请。

1.异议申请——纠正

《名单信息若干规定》第11条规定,失信被执行人认为其不应被列为失信被执行人、记载和公布的失信信息不准确或者失信信息应当删除的,有权向执行法院申请纠正。第12条规定,失信被执行人申请纠正的,“执行法院应当自收到书面纠正申请之日起十五日内审查,理由成立的,应当在三个工作日内纠正;理由不成立的,决定驳回”;失信被执行人对驳回决定不服的,可以向上一级法院申请复议。

《惩戒机制建设意见》要求法院在将被执行人纳入失信名单前,应当先发出风险提示通知;被执行人有异议的,可以向作出决定的法院申请纠正;对驳回申请不服的,可以向上一级法院申请复议。

因此,失信被执行人认为其被纳入失信被执行人名单是“冤假错案”的,有权提出异议申请,由执行法院予以纠正。异议申请是失权错误情形的救济途径。

2.例外申请——豁免

《限制高消费若干规定》第8条规定,被执行人被限制高消费后,因生活或经营所必需而要进行被限制的消费时,应当向执行法院提出申请,经批准后方可进行。即失信被执行人本应限制高消费,但因某项高消费为其生活或经营所必需,作为例外,可以向法院申请临时解除该项消费的限制。法院认为申请合理的,对该项消费的限制,予以豁免。但是,该豁免仅针对本次申请有效。例外申请是特殊情形的救济途径。

现行规范关于失信被执行人失权的例外申请,只限于限制高消费情形。但是,其他限制情形符合例外申请原则的,也应予以豁免。例如,失信被执行人子女本应限制就读高收费学校,但如果其子女身心状况极为特殊,已经在读的高收费学校的环境对其子女的身心健康至关重要时,失信被执行人也应有权提出例外申请,执行法院查明申请属实的,应当予以豁免。

(二)失权终结

对失信被执行人权利的限制不是无限的,当失信被执行人已经履行其义务、承担其责任或者选择接受破产,其失权也应终结。

1.目的实现——复权

《名单信息若干规定》第10条规定,生效法律文书确定的义务已由失信被执行人履行完毕或者法院执行完毕、当事人已经达成执行和解协议并履行完毕等情形,执行法院应当在三个工作日内删除失信被执行人失信信息。

《限制高消费若干规定》第9条规定,被执行人在限制消费期间提供确实有效的担保或者经申请执行人同意,执行法院可以解除限制消费令;被执行人已经履行完毕的,执行法院应当解除限制消费令。

《惩戒机制建设意见》要求在失信被执行人已全部履行法律文书确定的义务或者申请执行人确认执行和解协议已履行完毕等情形,执行法院应当在三个工作日内屏蔽或撤销失信信息。

失信被执行人“改过自新”,或者履行生效法律文书确定的义务,或者提供确实有效的担保,或者与申请执行人达成执行和解协议,则执行法院将其列为失信被执行人的目的已经实现,失信被执行人的失权也应当予以解除。

2.惩戒期满——解限

《名单信息若干规定》第2条规定,被执行人具有该规定第1条第2至6项规定情形的,将其纳入失信被执行人名单的期限为二年;部分情形情节严重或具有多项失信行为的,则可以延长一至三年。第1条第2至6项所规定的是恶意妨碍、抗拒执行、规避执行、违反执行措施等情形,是推定执行人具有履行能力但拒不履行,因而对推定情形的失权惩戒予以期限限制。

失信被执行人因恶意妨碍、抗拒执行、规避执行、违反执行措施等而被施以失权惩戒的,当惩戒期限届满,失信被执行人的惩戒责任已经实现,失信被执行人“期满释放”,因此,应予解除限制。

3.申请破产——赦免

企业被列为失信被执行人之后,依法进入破产清算程序并最终注销登记的,主体消灭,当然不应再列入失信名单。对于自然人,我国并未规定个人破产制度。

《民事诉讼法》第257条第5项规定,自然人“因生活困难无力偿还借款,无收入来源,又丧失劳动能力的”,法院裁定终结执行。《名单信息若干规定》第10条第7项规定,法院依法裁定终结执行的,应当在三个工作日内删除失信被执行人失信信息,解除失信被执行人的失权惩戒。但是,此途径仅限于“偿还借款”义务情形,而对于生效法律文书确定的其他义务情形,则不可行。

我国应当建立个人破产制度。自然人被列为失信被执行人后,若出现法定情形,应有权申请破产,经由破产程序,失信被执行人的失权予以解除,而仅承受个人破产义务的限制。破产制度已逐渐摒弃“对破产债务人的贬斥内涵”,而愈来愈体现“对债务人的同情、救济和对债务人正当利益的保护”。〔1〕参见韩长印《破产法学》,北京:中国政法大学出版社,2016年,第2页。失信被执行人经由破产,失权得以赦免。

失权救济与失权终结,都通往失信被执行人失权的终点。经由救济或终结,失权得以解除,失信被执行人最终走向解放。