论商业标识的构造与规制——兼评《反不正当竞争法(修订草案送审稿)》第5条第2款

毕文轩

(华东政法大学 知识产权学院,上海 200042)

论商业标识的构造与规制

——兼评《反不正当竞争法(修订草案送审稿)》第5条第2款

毕文轩

(华东政法大学 知识产权学院,上海 200042)

《反不正当竞争法(修订草案送审稿)》第5条第2款有关商业标识的部分应当删去其中的“商品形状”、“企业集团”、“域名主体部分”、“网页”以及“频道节目栏目的名称、标识”等表述,并将“姓名、笔名、艺名”修改为“人格符号”,以期明确对商业标识这一概念的界定。

商业标识;反不正当竞争;送审稿

一、导言

2016年2月25日,国务院法制办在其官网上公布了《中华人民共和国反不正当竞争法(修订草案送审稿)》(下文简称《送审稿》)。《送审稿》分为总则、不正当竞争行为、监督检查、法律责任和附则,共计5章35条。涉及有关现行法条的内容共30条,其中删除7条,新增9条。此次《送审稿》不乏亮点之处,如进一步明确经营者的概念,增加了不正当竞争行为,进一步厘清了《反不正当竞争法》与《反垄断法》之间的关系以及强化了相关主体的法律责任等。这无疑是我国日臻完善法律体系的体现,值得国人为之欢呼。但笔者对本草案中第5条有关商业标识的内容尚存些许疑问,故于后文提出并作出相应阐释。

二、“商业标识”概念的剖析

此次《送审稿》第5条第2款首次对“商业标识”的概念做了规定,这是一种从立法层面进行的主观解释,体现了立法者的意志,增强了法律的权威性和准确性。其表述为:“本法所称的商业标识,是指区分商品生产者或者经营者的标志,包括但不限于知名商品特有的名称、包装、装潢、商品形状、商标、企业和企业集团的名称及其简称、字号、域名主体部分、网站名称、网页、姓名、笔名、艺名、频道节目栏目的名称、标识等。”很明显,立法者在该条的订立时采取了“概括式”与“列举式”相结合的立法方式,其首先明确了商业标识作用在于区分生产者与经营者,并在后文列举了商标、商品形状、字号等类型的商业标识。这种立法模式本身并无缺陷,其一可以促进人们更深入地理解法律,有利于法律的操作性;其二,即便面对新出现的法律现象也可通过解释被囊括进概括条款中,避免了不断修法所造成的立法资源的浪费,可谓是“一举两得”。笔者在细细研读《送审稿》对于商业标识的规范性解释之后,认为商业标识这一概念可依据其被适用对象的不同划分为两部分:商品(或服务)性标识与营业性标识。商品(或服务)性标识主要是指,一类被经营者用在其所提供的商品(或服务)上,用以区别同类的其他商品(或服务)来源的标识。如商标、知名商品特有的名称、包装、装潢等。营业性标识主要指,一类表明商品或服务提供者自身的,用于营业主体自身的标识,例如商号、企业名称、姓名等。由于人类社会经济发展的不断前行,凝结商人“信誉”的商标制度应运而生,并在发展中首先被法律承认并赋予了很强的排他权(1)。但随着近代社会经济飞速发展以及贸易全球化的不断推进,在商事活动中单单依靠商标已不再能够满足经营者从事商品服务的需求,因此在商业标识中被频繁使用并权利化的名目也越来越多,如公平交易权(竞争权)(2),域名权(所有权、专有权)(3),识别性标志权(4),商品名称、包装、装潢专有权(5),产品型号专有权(6),以及时下被热议的“商品化权”等。因此,笔者认为商业标识是商标的上位概念,其实质是将许多经营者在商业活动中使用、可以起到区分商品或服务来源并保证其品质的标识做了归纳(二者关系见图1)。本次《送审稿》第5条中对商业标识的概念进行明确,既有利于司法实践中法官对相关标识的认定,也对未来可能的商业标识立法起着推动作用,可谓是明智之举。

图1 商业标识与商标的关系

三、“商品形状”应否被列入该条中

“商品形状”,顾名思义应该是指一种商品或其包装的特有外部形状。其之所以会被作为商业标识的一种,主要在于特定的商品形状具有区分商品或服务来源的功能,也即其可以帮助消费者对提供相似商品或服务的多个供货商进行区分。正是商品形状在部分时候可以起到类似于商标的功能,故而包括我国在内的许多国家都将立体商标纳入商标法的保护范围(7)。例如我国“酒鬼酒”的酒瓶形状、“可口可乐”的玻璃瓶形状等。值得注意的是,本次《送审稿》中明确商品形状属于商业标识的范畴,这一点笔者认为有待商榷。

首先,商品形状可依据其是否被注册为商标,分为已经注册为商标的商品形状以及未注册为商标的商品形状。对于前者而言,权利人完全可以通过《商标法》对其商品形状进行保护。因为相较于其他商业标识,商标有着更为周延的规范体系,并能给与权利人更强的排他性保护。此时,权利人便无需通过《反不正当竞争法》对其进行救济。对于后者而言,又需将其分为可以注册但未注册为商标的商品形状与本身就不符合注册商标要件的商业标识。本身不符合注册商标要求的商业标识,其实指仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而具有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状。此时,即便其可以获得区分商品或服务来源的功能也不能阻止他人的使用。《送审稿》中说到的“商品形状”应该也非指此种类型。因此,笔者认为《送审稿》中所说的“商品形状”其实质是指那些可以注册但未注册为商标的商品形状。换言之,我们可以将此处的“商品形状”视为一种未注册商标,其同样可以得到我国《商标法》的保护。如《商标法》第13条对未注册的驰名商标提供同类保护;第15条禁止他人因业务关系抢注未注册商标;第32条以禁止他人以不正当手段抢注知名的未注册商标;以及允许在先使用并有一定影响力的权利人享有的“先用权”等,都是《商标法》对于未注册商标提供的保护。在我国有关商业标识的法律体系中,《商标法》应属立法体系最为严密、法律逻辑最为周延的规范性法律文件。又加之《反不正当竞争法》与《商标法》在适用上并非没有顺序之别的,包括我国在内的多数国家将其作为知识产权法适用的兜底性条款,也即只有当无法从知识产权法的一般规范中找到方案时才可以援引《反不正当竞争法》的规定。而上述“商品形状”完全在《商标法》的涵摄之内,且其规定得更为严谨,权利人完全可以依据商标法对自己的权利进行救济。同时有些商品形状由于运用在工业生产中,且该设计具有一定的美感,因此可能构成外观设计,并寻求《专利法》的保护。因此,笔者认为在《送审稿》中出现的“商品形状”一词实无必要,应考虑删除。

四、“企业与企业集团”的措辞是否恰当

本次《送审稿》第5条中明确“企业和企业集团的名称及其简称”作为商业标识的一部分,这其中对“企业集团”该如何认定,学界尚存一定的争议。笔者通过查询我国相关法律,在《企业集团登记管理暂行规定》第3条中查到如下规定:“企业集团是指以资本为主要联结纽带的母子公司为主体,以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体。企业集团不具有企业法人资格。”同时该《规定》第4条第1款还指出:“企业集团由母公司、子公司、参股公司以及其他成员单位组建而成。事业单位法人、社会团体法人也可以成为企业集团成员。”我们可知企业集团并非是指某个单一的企业,而是一系列以资本为纽带连接起来的企业集合体。我们一般认知的母公司、子公司、分公司等也属其中的一种类型。

企业集团的发展历史以美国和日本最为典型,其代表了西方企业集团两种不同的演变方式。美国:19世纪末20世纪初,垄断性组织的重要特征为横向合并,即同一部门内部企业的联合,卡特尔(Cartel)和辛迪加(Syndicate)是这种横向合并的典型表现形式,这便是美国企业集团的雏形[1]。因此在美国,企业集团似乎更像是垄断组织为了适应市场的变化而逐渐对自己做出的改变。日本:20世纪70年代经济高速成长时期,日本企业通过投资创建、兼并、投资控股与参股以及建立长期协作关系等方式获得很大发展,形成一批新兴的、主要位于工业加工领域的企业集团,被称为“工业系企业集团”或“锥型企业集团”,如丰田、东芝、索尼、三洋等[2]。

通过对企业集团发展历史的检视,笔者认为,“企业集团”这一概念更像是一个经济学意义上的称谓,并不适合在我国《反不正当竞争法》中出现,其原因有二:首先,虽然“企业集团”所具有的内涵相比于之前的规定更为丰富,但在我国社会主义法治体系之下,各个部门法绝非是毫无关联地各自为战,相反地,彼此之间无论术语亦或是逻辑都需要一定联系和照应。而纵观我国《商标法》、《合伙企业法》、《中外合资企业法》等相关法律,很难寻觅到对“企业集团”这一术语的直接使用。这样在一定程度上将会造成各个法律部门之间缺乏必要的衔接,无助于一个健全法律体系的构建。其次,笔者认为“企业集团”这一概念完全可以被“企业”这一概念所包涵。虽然二者在文意上确有不同,但完全没必要在法条中将其单独列举出来。这也正如法条中未将“公司”、“合伙”等名称一一列举出来一样,“企业集团”也完全可以被解释为“企业”,这是一种目的性扩张解释。立法者在立法时基于语言简洁性以及法条规范性的需要对法条做出相对抽象、笼统的表述,但其在适用时并非只限于法条字面的表述。正如卡尔·拉伦次所说:“未经解释的法律不得适用。”规范性法律文件只是法律工作者从事法律事务的依据,但法律工作者绝不应仅仅满足于文意所展示的表象,而应探究法条背后所蕴含的真正含义,这也正是笔者认为《送审稿》中没有必要将“企业集团”这一术语单独列出的原因所在,否则这不但会对立法的精确性提出更高的要求,同时也给实践中的司法运用提出了更加繁琐的程序羁绊,绝非一种明智的选择。基于此种考虑,“企业集团”这一术语在《反不正当竞争法》中妥适性尚缺,可以考虑删去。

五、域名的“主体部分”的范围

域名(domain name)是指在网络通信中为了区别不同计算机主机,用来表示其地址的特定的字符型标识,由文字、字母、数字、连字符组成[3]。关于域名,还存在其他国家或组织的定义,如世界知识产权组织国际商标协会(INTA)等组成的互联网国际特设委员会(IAHC)发布的备忘录中就称:“域名系统是专为网络中的计算及定位而设计的便于人们记忆IP地址的友好名称”;我国信息产业部2004年公布的《中国互联网络域名管理办法》规定:域名是互联网络上识别和定位计算机的层次结构式的字符标识,与该计算机的互联网协议(IP)地址相对应(8)。域名系统呈层级结构,可分为顶级域名、二级域名、三级域名以及三级以下域名,遵循从右向左读取的规则。顶级域名是域名中级别最高的一层,分为国家及地区顶级域名和通用顶级域名(国际顶级域名),如我们常见的.com(公司、企业等商业性组织),.net(网络服务机构),.gov(政府部门)等。二级域名是通常在国际顶级域名代码下注册的,由用户自己选择的域名,三级域名及以下的域名均是在其域名之下。例如在https://www.sina.com.cn中,.cn就是中国的顶级域名,.com是二级域名,.sina是三级域名。

在我们日常生活中,域名在网络世界中经常扮演着区分各个商业主体的作用,其不仅是企业在网络上的地址,更是企业商誉在互联网上的延伸,因而也有学者称其为“企业在互联网上的商标”或“电子商标”[4]。也正是由于域名与商标具有一定的相似性,司法实践中曾出现多起当事人为了省去前期的市场宣传,未经许可将知名商家的商标、商号作为自己域名的一部分使用,这是一种典型的“搭便车”行为。最高人民法院2002年出台的《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中就规定,将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的,属于《商标法》规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为之一。

正是基于域名的此种属性,本次《送审稿》第5条明确将其纳入商业标识的范畴中,具体措辞表述为“域名主体部分”,笔者对此尚持保留意见。根据上文对于域名的简介,我们知道一个完整的域名是由多个级别域名所组成的集合体。无论从域名的技术属性亦或是其标识属性而言,都没有域名主体部分或域名次要部分的表述。笔者在查阅相关规范性法律文件之后,在WIPO于1999年通过的《关于保护驰名商标的规定的联合建议》第6条(9),《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(10)第4条中发现有“域名主要部分”的表述,但未查询到对“主体部分”的相关解释。笔者在查阅了一些在判决书中引用“域名主体部分”的案例后发现,法院认为的域名主体部分一般是指除去国名和行业类别之后所剩部分,也即除去“.cn”、“.com”等一般企业共有的部分,针对其特有部分进行比对,如“越峰”、“NWH-BEAR”等。对于大多数案件而言,或许此种认定方法不会产生疑问,但若碰到下述情形上述观点便会存疑。例如,前两年锤子手机公司被爆出巨资收购“t.tt”作为其新域名[5]。“.tt”是特立尼达和多巴哥(Trinidad and Tobago)国别域名,字母“t”象征着锤子手机的品牌Logo锤子。很明显锤子公司的这个“t.tt”的域名具有很强的识别性,而且很大程度上“.tt”这一表示国家的顶级域名在顶级域名充满“.cn”的我国境内就有很强的可识别性,那么可否认定其构成域名的主体部分呢?此时到底是将“.t”、“.tt”或者二者的结合中何者认定为主体部分更为适宜呢?换言之,哪一级或者哪几级域名可以构成“主体部分”?是否凡是起到显著区分作用的部分均可以构成“主体部分”?同一个域名在不同的案件中是否会得出不同的认定结果?这些疑问均有可能给实务操作带来不确定性。如果对于“域名主体部分”在不同案件中可能呈现完全不同的结果,那么对于最终不正当竞争行为的认定也可能是大异其趣的。而导致这样问题发生的原因在于法条本身,因此笔者认为应该将《送审稿》中的“域名主体部分”改为“域名”更为合适。

六、“网页”在商业标识中的尴尬处境

本次《送审稿》首次将网页归入“商业标识”的范畴,并以期通过《反不正当竞争法》对其提供保护,这种做法首先是值得肯定的。因为此前学界中有人反对给予网页保护,其认为网页(尤其是主页)设计主要是模块化设计,无论是页面的色彩、栏目设置、栏目标题、下拉菜单等均属公知素材。因此,设计人无权禁止他人使用与其相同的表达方式。也有人认为,网页是以数字化形式表现出来的,并没有“固定”在“有形”的载体上,充其量也不过是一种“流动着的临时性”的表现形式。只要关闭计算机,网页便荡然无存了[6]。此次《送审稿》的明确,无疑给学界相关的讨论画上了休止符。但是在应当给予网页何种保护的问题上,学界的争议仍然存在。有学者主张在一定情形下可对其提供反不正当竞争法的保护[7],还有学者主张对其提供著作权法的保护[8]。笔者更倾向于后者的观点,理由如下:

首先,网页自身可以构成作品。根据计算机理论,网页由如下三部分构成:第一部分为网页内容,一般认为是网页上原创的文字、图像、音乐、动画等;第二部分为网页界面;第三部分为网页源程序[6]。第一部分里面的诸项内容只要满足“独创性”要求,完全可以受到《著作权法》的保护,故而不存在疑问。第二部分的网页界面实际指的是网页的整体版式。通常情况下,网页是由文本、图形、网页横幅、表格、表单、超链接、横幅广告、字幕、悬停按钮、日戳、计数器等要素综合构成的。由于网页设计者对于这些因素进行了独立的选择、编排和组合,使其构成了一个可被外部识别并达到“独创性”要求的形式,笔者认为可以将其视为“汇编作品”并对其提供保护。根据我国《著作权法》第14条的规定:“汇编若干作品、作品的片段或者不构成作品的数据或者其他材料,对其内容的选择或者编排体现独创性的作品,为汇编作品。”可见我国《著作权法》认为将既有材料进行独创性的选择与编排可以构成汇编作品。那么上述文本、表格、广告、字幕等内容是否符合汇编作品客体的要求呢?第一,文本、图像、表格等要素即便其本身无法构成作品,但至少可将其视为作品的一部分。对于该类元素的汇编只要符合独创性,毫无疑问可以构成作品。第二,那么对于如超链接、悬停按钮、计数器等很难构成作品的因素,是否可以被法条文末兜底的“材料”所涵射呢?笔者认为,由于我国《著作权法》在立法中大量借鉴国际条约和外国的成文法典,故而当遇到法条表述存疑时可通过查询立法渊源的方式来寻找答案。通过查找相关资料,笔者发现我国《著作权法》第14条中的“材料”一词起源于Trips协定、WCT及其《基础提案》、《美国版权法》等条约或外国法中使用的词汇“material”。根据上述文献的权威解释中对“material”的描述,我们可知“材料”一词应当是指作品之外的信息,但不包括物理世界的事物,如石头、菜品等[9]。因此笔者认为,上述所提到的网页中的文本、图形、网页横幅、表格等完全可以被第14条所称的“材料”所包含。故而网页的这种版式完全可以构成汇编作品,并受到《著作权法》的保护。同时欧盟《数据库法律保护指令》也将“数据库”(12)解释为包括文字、艺术、音乐或其它作品的汇编或诸如文本、声音、图像、数字、事实和数据等其他材料的汇编(13)。这也从侧面间接表现了网页构成汇编作品的恰当性。第三部分网页的源程序存在一定的特殊性。其表现为网页与源程序之间存在着一定的对应关系,即用同样的网页编辑软件设计的同样的源程序一定会产生同样的网页;同时网页与源程序之间也存在着一定的不对应关系,具体表现为:(1)用不同的网页编辑软件设计的不同的源程序可以产生相同的网页;(2)用相同的网页编辑软件设计的不同的源程序也可以产生相同的网页[8]。产生上述情形的原因在于网页编辑软件的功能强大,即便有时选择了不同的功能组合依旧可以得到相同的效果。对此笔者认为,计算机的源程序由于可以体现制作者独创的智力活动成果,因而可以受到保护。但对其的保护应该进行严格的限缩,也即只能对源程序进行保护而不可对依据源程序制作的网页提供保护,因而这很可能会导致变相垄断的发生。当然多数权利人主张的都是对于自己网页所呈现效果的保护,因为若其仅主张保护源程序将可能使自己陷入一种进退维谷的境地。

其次,在未对网页的属性进行区分便直接将其划入反不正当竞争法保护的范畴内,模糊了设权模式与反不正当竞争模式的界限。根据传统的民法理论,法律保护法益的方法便是预先创设权利,即法律事先规定权利取得的条件、权利的范围,使符合法定要件的利益成为权利的客体,此种规则也被称为是“设权规则”[3]339。设权模式的优点在于利益范围明确、易于第三人认识自己的义务范围、便于法官的适用。但是设权手段只适用于法律关系较为稳定、法律有能力事先确定保护范围的领域。但随着社会的不断发展和立法自身的滞后性特点,总会出现超越法律规定的权利。此时法律虽不正面地设定权利,但会采取消极的方式去禁止某种行为。反不正当竞争法的出现,也正是为了弥补设权模式在对法益保护所出现的此种缺陷。尽管设权规则的预见力有着与生俱来的局限性,但其仍然是首选的利益保护模式,因为设权规则大大地减轻了义务注意成本和司法解释的任务。而反不正当竞争模式在赋予司法较大裁量权的同时也潜藏着司法任意的危险。因此,区分设权模式与反不正当竞争模式的实践意义之一就在于要把设权模式作为优选保护的手段,只有在设权模式不足以保护时方可选择反不正当竞争法(见图2)。

图2 优先适用与兜底适用

法国最高院在判例中也多次重申:“反不正当竞争之诉的目的在于,为不享有排他权的当事人提供保护。”[10]对于诸如物权、著作权之类的绝对权而言,其都具有对世效力,具有很强的保护性。而反不正当竞争请求权只能对抗特定的恶意竞争者,具有很大的局限性,相比于绝对权而言属于一种弱保护。当然著作权等绝对权的获得必须满足相应的条件,如对象应具有独创性,权利有存续期间,同时还有专门的权利限制制度等。很明显,设权模式之所以被给予更优保护与其自身所具有的更为严苛的公示制度密不可分。如果将本应受反不正当竞争法保护的法益扩张为绝对权,或者将本应受绝对权保护的法益降低为反不正当竞争法保护,都会打破法律设置的平衡机制,使法益享有者获得不正确的对待。对于网页而言,若其已经可以被认为是一种汇编作品,则权利人完全可以依据著作权这一绝对权来保护自己的法益,此时没有必要为其创设反不正当竞争法保护的路径。这样既不利于区分设权模式与反不正当竞争模式的二元分类,同时也人为地降低了给予权利人的保护力度,不符合法理的要求。所以笔者建议删去第5条中“网页”这一表述。

七、可将“姓名、笔名、艺名”修改为“人格符号”

人的声音、肖像、姓名等人格要素是专属于己的一种精神利益;同时,这些要素能成为有意义的符号系统,具有表达和标识功能。符号的功能在于通过自身指代另一物,姓名、肖像、声音等人格要素能够吸收人的“人格价值”和“形象价值”而被赋予独特的“第二含义”,进而成为具有明确指向性、将不同对象区别开来的符号[11]。毫无疑问,本次《送审稿》第5条所指的“姓名、笔名、艺名”都属于典型的人格符号,立法者将其规定在反不正当竞争法中是为了解决司法实务中出现围绕姓名、肖像等涉及名人的“人格权纠纷”。从传统民法理论来看,人格要素是完整人格的组成部分,是人物须臾不可分割的身份权,具有不可转让性、不可放弃性以及不可继承性等特征[11]。随着社会高速发展,许多人格要素都被运用在商业运作中,进而逐渐演化为一种人格的商业化使用或者“人格商品化”。学界将这种人格符号的商业运用解释为商品化权,而近年来我国学者对于商品化权的理论研究呈急速上升趋势(14)。

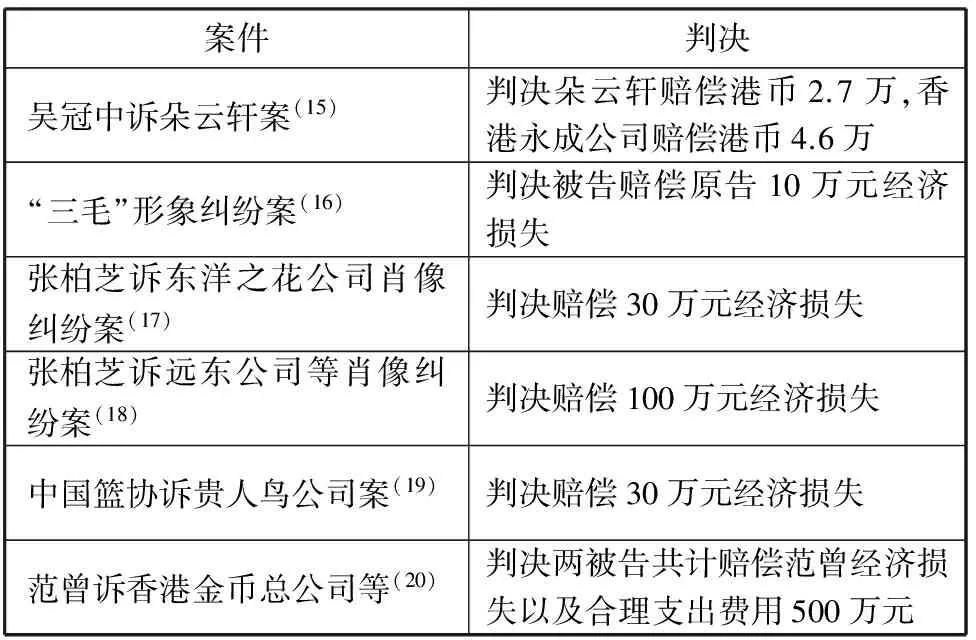

查询相关文献资料后笔者发现,人格符号商业价值主要体现在如下方面:(1)避免不同人格主体间的混淆。人格符号的首要意义在于其可以作为符号表示并确定特定身份与特定产品之间的关系,从而避免不同人格主体间发生混淆;(2)人格符号通过许可获得商业价值。名人的人格符号并非以区分来源为唯一目的,在许多情况下其是通过许可他人而非自己亲自使用特定商品或服务来实现的。无论是名人(现实或虚拟)亦或是普通人的名声都是一种可资利用的资产。这些权力设计市场销售方法,通过这些方法企业得到许可,会刺激消费者对被许可人的产品或服务的需求;(3)名人的市场号召力和促进消费的作用。名人的人格符号在社会中具有极强显著性和可识别性,他人将名人的人格符号许可他人用作商业用途,本质上即是一种荐证广告[11]214。名人所具有的这种荐证价值某种程度上是名人以自身信誉为质押,换取消费者对于商品或服务的信赖,经营者借此获取市场竞争优势。笔者总结近年来社会中发生的有关人格符号的纠纷(见表1)。

表1 近年来有关人格符号的纠纷

面对如此繁多的有关“人格商品化”的纠纷,我们发现:有关人格符号的纠纷呈现多样化特点,赔偿的金额也越发高昂。法官在判案中也多是依据《民法通则》、《侵权责任法》等,如今《反不正当竞争法》将其纳入自己的保护范围中无疑对日后的司法裁判有着很强的指导作用。但我们也发现,单单依靠《送审稿》第5条中的“姓名、艺名、笔名”还远远达不到司法实践的需要。虽然第5条中存在“包括但不限于”这样兜底性的表述方式,但笔者认为,用“人格符号”这一称谓替代上述表述其实更具优越性。首先,由于“人格符号”这一表述所涵盖的范围更加广泛,上述“姓名、艺名、笔名”等仅属于其中的一部分(见图3)。同时在“人格商品化”愈发明显的今天,用“人格符号”一词更有利于司法从业者对各种与人格相关符号利用行为的判断,也有利于法律的稳定性。故笔者认为,将第5条中“姓名、艺名、笔名”修改为“人格符号”更具妥适性。

图3 “人格符号”与“姓名、笔名、艺名”关系

八、“频道节目栏目的名称、标识”实无列举之必要

本次《送审稿》将“频道节目栏目的名称、标识”列入商业标识的概念中。笔者臆测,设计该条的目的很可能是为了应对近年来针对电视节目等出现的种种纠纷(21)。对于电视节目的栏目名称、标识等,由于其缺乏最起码的长度和必要的深度,无法充分地表达和反映作者的思想感情或者研究成果,以及与此相适应的智力创造性,故而很难符合“独创性”要求并得到《著作权法》的保护。例如德国著作权法专家雷炳德教授就曾指出:“作品的创作要有一定的深度,以便人们可以辨认出他的独创性特征……仅仅是某种将要表达出来的思想、某种思想的片段、某个广告语的关键字或者某个标题都还不是作品……很少情况会用著作权来保护作品的标题。只有当标题在某种程度上体现了作者个人的独创性智慧时,才会涉及著作权保护的问题。”[12]也曾出现类似的案例,法院指出:“著作权法保护作者的创作成果,保护以一定表现形式反映特定思想内容的作品……从语言文字学的角度看,‘娃哈哈’是‘娃娃笑哈哈’的紧缩句式。‘娃哈哈’作为歌曲中的副歌短句、歌词的一个组成部分,其重要性主要在于歌词中起上下句歌词的连接作用,所表现的内涵并不是作者思想的独特表现,也无法认定其反映了作者的全部思想或思想的实质部分。因此,原告以紧缩句‘娃哈哈’一词主张其拥有著作权,与我国《著作权法》的规定不符。”(22)

那么对于节目的栏目名称等的保护,有学者主张可以通过《商标法》对其提供保护。根据《商标法》第9条规定,只要节目的名称、标识等具有显著性和区别性[13],那么即可注册为商标并使用。同时基于反不正当竞争法的公法属性,如果与涉案权利人有竞争关系的电视台,在明知该节目栏目名称的情况下仍然使用与该节目名称相同或类似的名称或称谓,造成一般电视观众混淆的,权利人也可以基于反不正当竞争法来保护自己的利益。但笔者认为,此种因为形势需求而作的立法可能存在一定的弊端。首先,通过法律的形式将电视节目名称、标识等因素单独提取出来而又不加以区分,容易给司法工作者和一般百姓造成混淆。质言之,人们通常认为法律之所以单独提出并加以区分某一概念,主要因为其具有独特性。但就电视节目的栏目名称等而言,笔者认为这种独特性似乎并不明显,诸如电影名称、小说标题等与其就具有很强的相似性。那么为什么只单独规定电视节目的名称、标识等属于商业标识范畴?这并不符合立法的严谨性要求。其次,即便没有该项的规定,节目的名称、标识等依旧可以通过上述途径进行保护,并未影响法官的判决。或许有人会质疑,认为该表述只属于解释性条款的内容,并非适用性条款。笔者认为,这种观点并不成立。因为任何法条创设后都绝非是单一的、脱离整个法律体系而存在的。作为法律规范体系的一部分,任何法条的表述必须要考虑与其他部门法律的衔接,便于法官的使用。同时由于立法本身所具有的滞后性以及法律不具溯及力的特点,所以对法律措辞就需要相对抽象的表述,并由司法工作者通过法律解释将现实中出现的新问题纳入法律规范中。因此,不宜将法条的内容表述过于详细具体,这样从某种程度上既是一种对司法资源的浪费,同时也不利于法官的适用。所以笔者认为,应将本次《送审稿》第5条中的“频道节目栏目的名称、标识”删去。

九、结语

综上所述,笔者认为第5条第2款在修改后可表述为:“本法所称的商业标识,是指区分商品生产者或者经营者在商业活动中使用的、具有识别功能的各种标志,包括知名商品特有的名称、包装、装潢、企业名称、域名、网络标识等。”总体来讲,本次《反不正当竞争法(送审稿)》对现存《反不正当竞争法》在多个层面进行了深刻的总结和大胆的创新,无论在立法还是司法层面都是值得肯定的。但任何法律的创设永远不可能做到完美无瑕,这时就需要法学研究者对进行微调,使之可以更加稳定、有序地在社会发展中发挥其应有的作用。

注释:

(1)如注册商标的商标专用权;已注册驰名商标的“跨类保护”;未注册驰名商标的“同类保护”等均无需混淆要件,是一种类似于物权的设权模式,具有很强的排他性。

(2)最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第13条在我国司法解释中第一次使用了“公平竞争权”。在我国法院的裁判文书中该说法也常被提及,如:在贝氏药业公司与云南省发展计划委员会案中,法院将争议焦点集中在被告是否侵犯原告的“公平竞争权”上(参见昆明市五华区人民法院【2003】五法行初字第11号行政判决书)

(3)如在安易公司诉络驿在线案中,法院认定原告取得的安易域名所有权合法有效,判令被告立即恢复原告的域名所有权(参见北京市第一中级人民法院【2005】一中民初字第7001号民事判决书)。又如在天津市人民政府办公厅转发的《关于加强商标和域名工作的意见》就明确指出:“域名注册人享有域名专用权,受法律保护。”

(4)在醉美餐饮公司与江东醉美餐饮公司一案中,法院认为,企业字号权与商号权均属知识产权项下的识别性标志权,均受法律保护(参见浙江省高级人民法院【2006】浙民三终字第122号民事判决书)。

(5)在乖仔公司与王平一案中,法院认定,“因知名商品特有的包装、装潢专有权是经营者在经营过程中产生的一种知识产权。”(参见广西壮族自治区高级人民法院【2005】桂民三终字第2号民事判决书)。

(6)在标准缝纫机公司厂诉海菱公司案中,法院就提出了“产品型号专有权”的概念。(参见上海市第二中级人民法院【2001】沪二中知初字第216号民事判决书)

(7)我国《商标法》第8条:“任何能够将…三维标志…可以作为商标申请注册。”美国《兰哈姆法》第1091(c)商标的性质中写道:“……由任何商标、符号、标签、包装、商品外形……或上述要素的组合构成”;德国《商标和其他商业标志保护法》第3条:“任何一种能够将一企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区别开来的标志,可以作为商标获得保护……三维图形(包括商品或其包装的形状)……”;法国《知识产权法典》L.711-1条“尤其可以构成这样的标记是(c)……外形,尤其是商品及其包装的外形或表示服务特征的外形……”。参见刘春田.十二国商标法[M].清华大学出版社, 2013.

(8)《中国互联网络域名管理办法》(中华人民共和国信息产业部令第30号)第3条。

(9)《关于保护驰名商标的规定的联合建议》第6条规定:至少在某域名或该域名的主要部分构成对某驰名商标的复制、模仿、翻译或音译……

(10)该《解释》中提到:……(二)被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译;或者与原告的注册商标、域名等相同或近似,足以造成相关公众的误认……

(11)石嘴山市中级人民法院【2007】石民初字第56号民事判决书,嘉峪关市高级人民法院【2008】嘉法民二初字第034号判决书,北京市第一中级人民法院【2007】一中民初字第3897号民事判决书。

(12)WCT第5条在规定汇编作品时所用的标题是“数据汇编(数据库)”,原文为“Compilations of Data(Databases)”。这说明在WCT中,“汇编作品”、“数据汇编”及“数据库”等是同义词。参见王迁.论汇编作品的著作权保护[J].法学, 2015(2).

(13)Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the Legal Protection of Databases, Recitals(16).转引自王迁.论汇编作品的著作权保护[J].法学, 2015(2).

(14)仅以论文为例,笔者在中国知网上主题一栏搜索“商品化权”,从2010年至今一共有341篇文献(访问时间:2016年3月20日)

(15)上海市中级人民法院【1995】沪高民知终(知)字第48号。

(16)上海市高级人民法院【1997】沪高民终(知)字第48号。

(17)合肥市高新技术产业开发区人民法院【2003】合高新民一初字第137号。

(18)江苏省高级人民法院【2006】苏民终字第109号。

(19)北京市第二中级人民法院【2008】二中民终字第1505号。

(20)北京市第二中级人民法院【2008】二中民初字第219号。

(21)如《非诚勿扰》节目名称与金阿欢注册商标纠纷,详见:人民网.《非诚商标侵权再审 温州人金阿欢与江苏卫视纠纷起源于2013年》[EB/OL].[2016-3-20].http://hb.people.com.cn/n2/2016/0110/c192237-27508225-3.html.

《万万没想到》与四川电视台节目名相纠纷,详见:腾讯娱乐.四川卫视《万万没想到》撞名网剧 被判赔偿12万[EB/OL].[2016-3-20].http://ent.qq.com/a/20151011/000487.htm.

(22)上海市第二中级人民法院民事判决书(1998)沪二中知初字第5号。

[1]百度百科.企业集团[EB/OL].(2016-01-23)[2016-03-15].http://baike.baidu.com/link?url=dDJgSoRJTIEp4xYIxKJLG-7R2n9exVc7nME_jCfTxEvG4 Hcho3s2RuLHFGteY4-Uidb6GBgMFUsAqegg_6-1LK.

[2]企业集团的历史发展[EB/OL].(2011-05-14)[2016-03-15]http://china.findlaw.cn/data/gsflgw_3557/1/24895.html.

[3]刘春田.知识产权法[M].第五版.北京:高等教育出版社, 2015 :419.

[4]唐广良.域名注册环节存在的问题及国内外的相关规定[J].电子知识产权, 2000,(12):15.

[5]阿里云资讯.传锤子手机罗永浩200万收购个性域名t.tt[EB/OL].(2014-12-16)[2016-3-16].https://www.aliyun.com/zixun/content/6_18_327905.html.

[6]余寅同,冯忠明.论我国网页著作权的保护[J].经济研究导刊, 2008,(3):68-70.

[7]白树海,张小灵.网页作品版权保护相关问题探析[J].电子知识产权, 2011,(11):50-54.

[8]冯刚.试论Internet网页的知识产权保护——从中国首起网页侵权案谈起[J].信息网络安全, 2007,(1):68-70.

[9]王迁.论汇编作品的著作权保护[J].法学, 2015,(2):35-49.

[10]Jean-Jaques Burst,Concurrence Déloyale et Parasitisme, Dalloz,1992,p.2.

[11]谢晓尧.在经验与制度之间:不正当竞争司法案例类型化研究[M].北京:法律出版社, 2010 :205.

[12]雷炳德.著作权法[M].张恩民,译.北京:法律出版社, 2005 :52.

[13]郎胜.中华人民共和国商标法释义[M].第一版.北京:法律出版社, 2014 :23.

编辑:黄航

On the Construction and Regulation of the Commercial Identification:Comment on the “Anti Unfair Competition Law (Draft)”the Second Paragraph of Article Fifth

BI Wenxuan

(Intellectual Property Institute,East China University of Political Science and Law, Shanghai 200042,China)

The author believes that the “Anti Unfair Competition Law (Revised Draft)” of second fifth paragraph of the concept of commercial identification of the concept should be further improved. I think “Shall delete the shape of goods ”, “group”, “domain name main part ”, the “Web” and “channel column name, logo and other expressions, and name, pen name, stage name” is amended as “personality symbols”, in order to clear the the definition of the concept of commercial identifies.

Commercial Identification; Anti Unfair Competition; Send Peer Review

10.3969/j.issn.1672-0539.2017.01.011

2016-03-30

毕文轩(1992-),男,西安人,硕士研究生,主要研究方向为商标法、著作权法。

F760.5

A

1672-0539(2017)01-0056-08