多空间概念整合模型和古诗词中声音意象的英译

邹幸居

(广东白云学院 外国语学院,广州 510450)

多空间概念整合模型和古诗词中声音意象的英译

邹幸居

(广东白云学院 外国语学院,广州 510450)

Fauconnier提出的四空间概念整合模型只是相对的,其中间空间可能成为下一个环节上的输入空间,产生新的合成空间和新的类属空间,从而完成整个语篇的意义合成。译者在理解汉语古诗词声音意象的过程中,可以通过创建四空间概念整合模型,在此基础上拓展的七空间概念整合模型、十一空间概念整合模型,分别建构出声音意象的字面意义、联想意义和多重意义;在表达的过程中,译者可以创建四空间概念整合模型,通过分析原文空间的元素与译者空间的元素是否存在对应关系以及原文空间和译者空间的元素在译文空间的投射情况,采取对译法、直译法、意译法、直译+意译法在译文空间合成译文,使得译文在译入语读者脑海中激活与原文读者脑海中类似的联想,从而产生相同的感受。

四空间概念整合模型;七空间概念整合模型;十一空间概念整合模型;声音意象;理解;表达

汉语古诗词中声音意象的翻译一直被视为翻译的难题。传统研究侧重于汉语古诗词音律美感的分析,忽略了声音字符背后隐藏的意义。一方面,诗词声音符号的巧妙运用能够增加诗词的美感;另一方面,这些声音符号与文本意义和写作意图息息相关,构成了诗词意境美的重要组成部分。因此,在翻译过程中,译者应当挖掘音律语言符号背后隐藏的意义,并在译入语中找到恰当的语言符号,再现原文想要表达的声音效果,使译文达到与原文同样的语用效果。可见,译者在翻译声音意象的过程中要充分发挥翻译主体的主观认知性,只有运用认知语言学才能更好地研究汉语古诗词英译过程中音美的再现问题。自2000年以来,Fauconnier的概念整合理论一直被不断应用到翻译领域的研究当中,以解释译者作为翻译主体是如何建构原文本意义、创建译语文本的,但是,鲜有学者利用概念整合理论研究古诗词声音意象的英译问题。本文将在Fauconnier原有的概念整合四空间模型基础上,根据汉语古诗词中声音意象意义的不同类型,分别创建四空间、七空间、十一空间概念整合模型,使所有显性元素和隐性元素在汉语古诗词声音意象英译过程中形成有机的整体,更好地透视汉语古诗词声音意象英译的过程。

一、概念整合理论

(一)概念整合理论简介

概念整合理论(Conceptual Blending Theory)是认知语言学的重要理论。Fauconnier[1]先提出了心理空间(mental space)的概念,是类似于框架、脚本、ICM等认知单位,人们要理解一句话的含义往往需要激活多个心智空间。概念整合理论[2]就是在心理空间理论的基础上发展而来的,概念整合模型是其核心组成部分。概念整合模型是以框架为结构的心理空间网络,它包括了输入空间I(Input Space I )、输入空间II(Input Space II )、类属空间(Generic Space)和合成空间(Blending Space),均以圆形表示,“层创结构”(emergent structure)在合成空间内,用方形表示。大脑接收到的新信息投射到输入空间I,输入空间I和输入空间II彼此进行跨空间映射(Cross-space mapping),它们的共有元素还投射到类属空间,类属空间和两输入空间的元素根据优选原则(Optimality principles)有选择性地投射到合成空间,因此,合成空间里面的内容包括了类属空间的内容、各输入空间选择性投射的内容和不存在于输入空间的“层创结构”。合成空间内的“层创结构”既有两输入空间元素和类属空间的共享元素在合成空间里的对应物,也有其它空间没有的文化背景知识、世界知识等内容,新的概念通过组合(composition)、完善(completion)、扩展(elaboration)等途径在合成空间的“层创结构”产生。“组合”指输入空间的元素投射到合成空间的过程,“完善”指投射到输入空间的元素与长期记忆中的信息结构相匹配的过程,“扩展”即产生“层创结构”,并在在合成空间中认知运作的过程[3]。

例如,“沉鱼落雁”和“貌”两个词语的意义不仅仅是语言的叠加,它们彼此可以形成心理空间投射的关系,读者可以通过概念整合模型理解“沉鱼落雁之貌”,输入空间I为“沉鱼落雁”,输入空间II为“貌”,两输入空间因为有“貌”的联系进行跨空间映射,同时把共有元素“容貌”投射到类属空间,通过组合过程,输入空间把跟“容貌”相关的元素通过优选原则投射到合成空间,再通过完善过程把长期记忆中关于中国古代“沉鱼落雁”与美貌相关的背景框架(《庄子》中的“毛嫱、丽姬”被形容为“鱼见之深之,鸟见之高飞”)与先前的元素相匹配,最后通过扩展过程产生“层创结构”,推导出“沉鱼落雁”和“貌”两个词语没有的意义——“该女子很美丽”。

(二)概念整合理论的应用

自2000年以来,概念整合理论被广泛应用于语篇分析、幽默、翻译、汉语语言、修辞、外语教学等领域的研究[4]。王斌是第一位把概念整合理论应用到翻译领域研究的学者[5],之后,学者们不断利用该理论探索翻译过程中译者的主体性,还在概念整合四空间模型的基础上扩展为八空间、九空间模型,解释理解过程中原文本意义的创建以及表达过程中译者翻译策略的抉择。还有学者利用该理论研究汉语古诗词的意象翻译过程和其它文学作品,如小说、广告等体裁的翻译策略。然而,翻译的概念整合研究还留有很多空白,本文的内容就是其中一个研究空白。

二、概念整合视觉下汉语古诗词声音意象的翻译

(一)声音意象概述

意象跟认知有着密切的联系,它指的是认知主体在接触客观事物后,表象在头脑中留下的物理记忆痕迹,包括了头脑中主动浮现的画面、感觉、情感等。在诗歌中,意象往往是用来表达具体物象,可以由一个意象或多个意象群组合表达意境。与声音相关的意象,就是声音意象。一些声音意象因为经常在古典诗歌出现,已经成为读者们长期记忆的一部分,被赋予了独特的文化内涵。例如,猿鸣和杜鹃啼叫代表哀怨、雨打梧桐和雨打芭蕉代表悲苦孤寂、寒秋捣衣声代表征人的妻子对远征丈夫的思念、古寺钟声代表诗人的淡泊宁静[6]。看到这些声音的语言符号,读者们就能点击储存在脑海中的背景框架知识,创建它们的意义,因此,声音意象意义的建构与认知有着密切的关系。

翻译分为理解、表达、校对三个过程,本文将研究在理解和表达两个过程中如何创建不同的概念整合模型,以解释译者建构原文本意义和创建译语文本的过程。

(二)多空间概念整合模型的创建和译者理解过程中汉语古诗词声音意象意义的建构

“在思维过程中,(概念整合模型的)四类空间只是相对的,中间空间可能成为下一个环节上的输入空间,产生新的合成空间和新的类属空间,继续进入下面的环节。”[7]因此,概念整合模型是一个无限扩展的网络模型,人们为了达到理解的需要,可以建立无数的概念整合模型。下文将探讨译者在理解汉语古诗词声音意象的过程中,可能建立的概念整合四空间、七空间和十一空间模型。

1.概念整合四空间模型和译者理解过程中汉语古诗词声音意象字面意义的建构

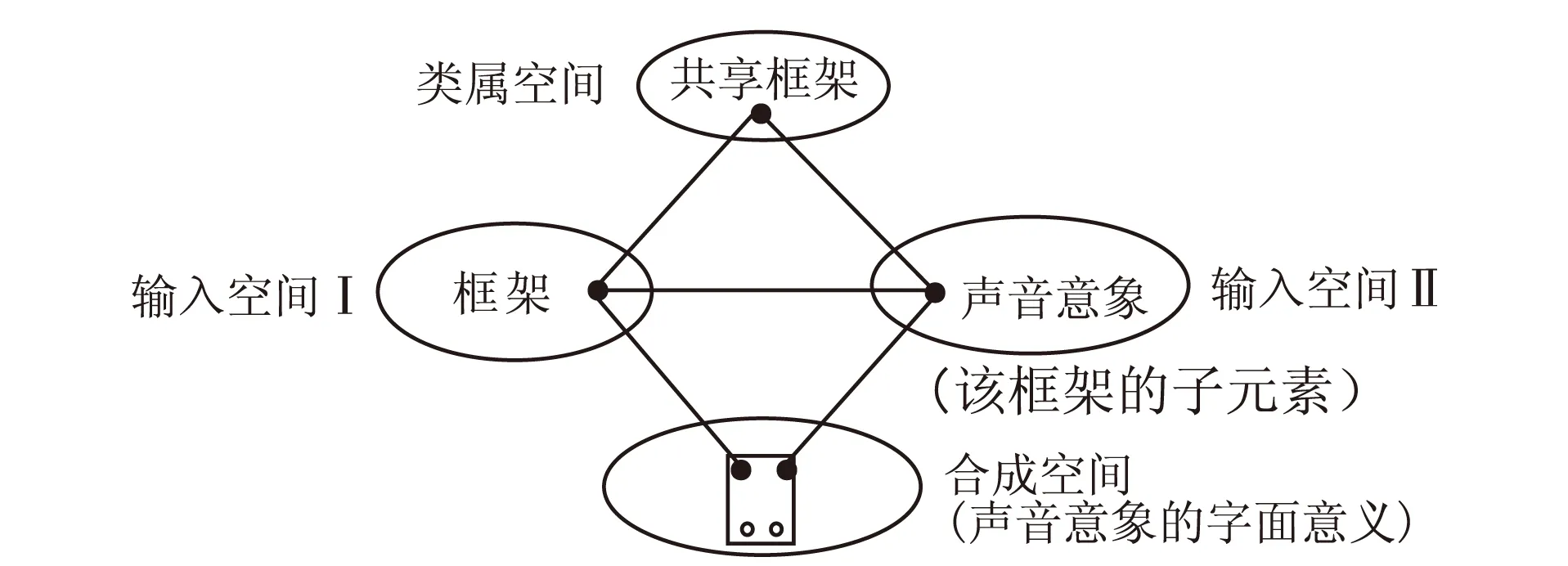

如果汉语古诗词中出现的声音意象仅仅表示字面含义,即代表某物体或动物的声音,译者只需要创建四空间概念整合模型,就可以建构该声音意象的意义。如图1所示:

图1 四空间概念整合模型

该概念框架网络属于简单网络(simplex network),一个输入空间里面是语境激活的框架,另一个空间里面有该框架的多个子元素[6],在诗词语境中体现为声音意象,译者在阅读过程中遇到声音意象及其语境,语境激活的框架和声音意象分别投射到两输入空间,由于彼此存在共享同一框架的关系,元素之间互相投射,并通过组合过程和优选原则把可以相匹配的相关元素投射都合成空间(形成方形中的实心点),两输入空间共享的框架元素还投射到类属空间,通过“完善”过程,输入空间的元素与译者长期记忆中的背景框架(包括声音的语法结构、所翻译诗词的相关知识)相匹配(图1方形中的空心点),最后通过“扩展”过程推导出新概念(方形的内容)。

例1 坎坎伐檀兮,置之河之干兮,河水清且涟漪。不嫁不穑,胡取禾三百里兮?

——诗经·魏风·伐檀

译者在建构“坎坎”声音意象的意义过程中,建立起图1所示的四空间概念整合模型,“伐檀”激活的“伐木”框架在输入空间I,声音意象“坎坎”在输入空间II,相关联的元素彼此投射,并通过“组合”过程和“优选原则”投射到合成空间,两输入空间共享的“伐木”框架元素投射到类属空间,通过“完善”过程,输入空间的元素与译者长期记忆中的背景框架(包括“坎坎”的语法结构、该诗的写作风格——对奴隶主直白的抗议)相匹配,最后通过“扩展”过程推导出新概念:“坎坎”是叠词,指的是伐木的声音,没有言外之意。又如:

例2 繁华事散逐香尘,流水无情春自春;日暮东风怨啼鸟,落花犹似坠楼人。

——杜牧《金谷园》

同理,译者要建构诗文中“啼”这个声音意象的意义,就必须让“啼”和“鸟”建立概念整合四空间模型,“啼”在输入空间I,“鸟”在输入空间II并激活了“鸟”框架,由于“啼叫”是“鸟”事物框架的成分之一,两输入空间通过“组合”过程和“优选原则”把相关元素投射到合成空间,它们共享的“鸟”框架元素投射到类属空间,通过“完善”过程,输入空间的元素与译者长期记忆中的背景框架(包括“啼”的语法结构、该诗的写作风格——对繁华转瞬即逝的哀叹)相匹配,最后通过“扩展”过程推导出新概念:“啼”表示“鸟叫”,只表达字面含义。

2.概念整合七空间模型和译者理解过程中汉语古诗词声音意象联想意义的建构

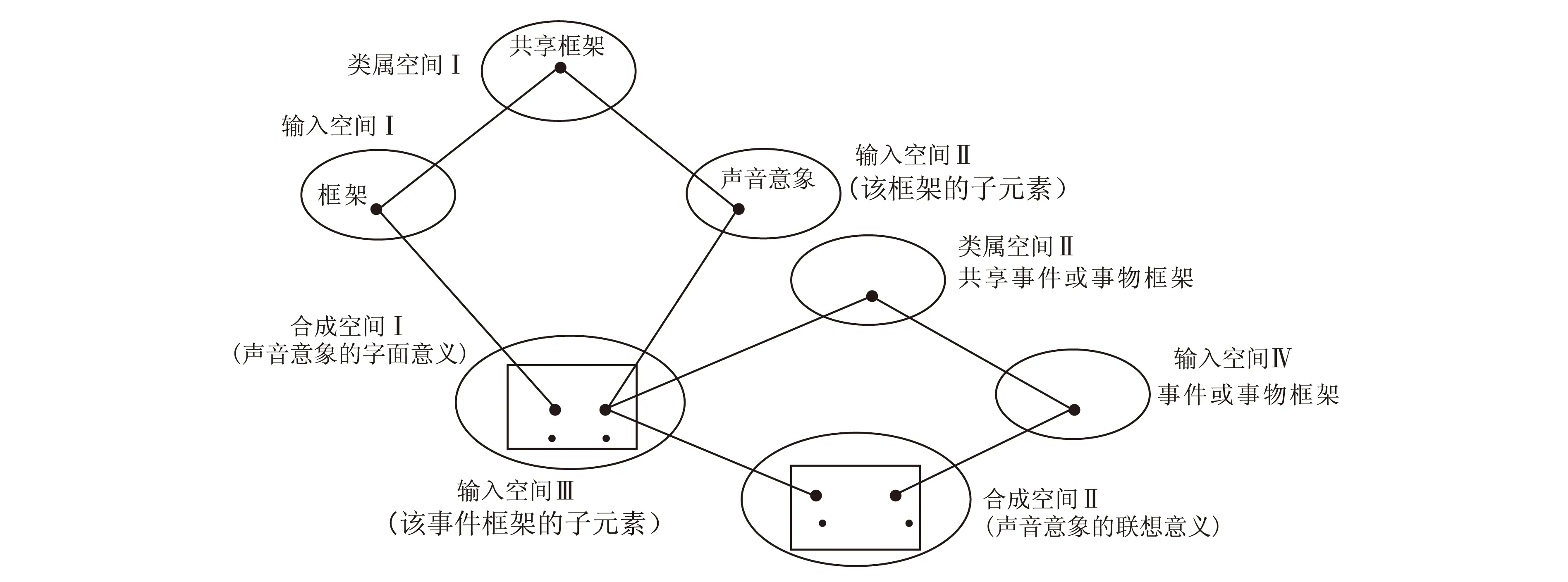

如果汉语古诗词中出现的声音意象不仅表示字面含义,还具有联想意义,译者需要创建七空间的概念整合模型,才可以建构该声音意象的意义。如图2所示:

图2 七空间概念整合模型

该七空间模型是在图1的四空间模型的基础上拓展而来的,同样属于简单网络。 如图1所示,译者在阅读汉语古诗词的过程中,通过创建概念整合的四空间模型,在合成空间I整合出声音意象的字面意义,合成空间I只不过是中间空间,它成为下一个环节上的输入空间(即输入空间III),输入空间III激活了输入空间IV的事件框架,因为输入空间III是输入空间IV事件框架的子元素,通过共享事件框架元素的投射,同样通过优选原则、组合、完善、扩展等途径产生合成空间II,建构出声音意象的联想意义。

例3 风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

——杜甫《登高》

译者要建构诗文中“萧萧”和“滚滚”声音意象的意义,就必须建立七空间的概念整合模型。译者先建构出输入空间I、输入空间II、类属空间I、合成空间I组成的四空间模型,在“落木”、“长江”等语境的提示下,建构出“萧萧”、“滚滚”的字面含义:落木飒飒作响的声音、长江咆哮东流的声音。这两个字面意义继续构成了输入空间III的内容,并投射到输入空间IV,作为子元素激活了该空间内的“秋景”事物框架,两输入空间通过“组合”过程和“优选原则”把相关元素投射到合成空间,它们共享的“秋景”框架元素投射到类属空间,通过“完善”过程,输入空间的元素与译者长期记忆中的背景框架(包括常识性的世界知识,如风急、天高、鸟飞、猿啸、落叶、水流都是秋景的组成要素以及作者写诗时政局动荡不安、诗人年老体衰无法报国因而心情愁苦悲壮的背景知识)相匹配,最后通过“扩展”过程推导出“萧萧”、“滚滚”的联想意义:枯叶簌簌、狂涛轰轰,万物萧索,传达出作者壮志难酬的悲壮。

3.概念整合十一空间模型和译者理解过程中汉语古诗词声音意象多重意义的建构

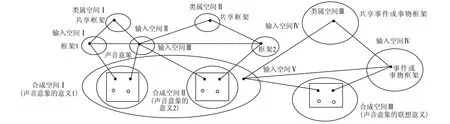

如果汉语古诗词中出现的声音意象表示多重意义,包括字面意义、多个联想意义,译者则需要创建十一空间的概念整合模型,才可以建构该声音意象的意义。如图3所示:

图3 十一空间概念整合模型

该十一空间模型是由两组同时创建的四空间模型拓展而来的。译者在阅读汉语古诗词的过程中,通过创建概念整合的第一组四空间模型,在合成空间I整合出声音意象的意义1;与此同时,该声音意象还构成了第二组四空间模型的输入空间III,它是输入空间IV中框架2的子元素,最终在合成空间II整合出声音意象的意义2。合成空间I和合成空间II只不过是中间空间,它成为下一个环节上的输入空间(即输入空间V),输入空间V激活了输入空间VI的事件框架,因为输入空间V是输入空间VI事件框架的子元素,通过共享事件框架元素的投射,同样通过优选原则、组合、完善、扩展等途径产生合成空间III,建构出声音意象的联想意义。

例4 蚕欲老,麦半黄,前山后山雨浪浪。农夫辍耙女废筐,白衣仙人在高堂。

——苏轼《雨中游天竺灵感观音院》

译者需要通过创建十一空间概念整合模型建构出“浪浪”的意义。译者先是创建出“浪浪”(“雨”框架的子元素)为输入空间II、“雨”事物框架为输入框架I的四空间简单网络,建构出声音意象“浪浪”的意义1:“浪浪”表示“雨”的响声;与此同时,译者创建出“浪浪”为输入空间III、“大海”事物框架为输入空间IV的四空间单域网络,输入空间IV“波浪”框架的元素全部投射到合成空间II,输入空间III通过优选原则选择性投射,整合出“浪浪”的隐喻意义(意义2):雨下得波涛滚滚。译者继续拓展上述的模型,“下雨的声音”和“大雨连绵不止”构成了输入空间V,并投射到输入空间VI,作为子元素激活了该空间内的“雨中游观音院”事件框架,两输入空间通过“组合”过程和“优选原则”把相关元素投射到合成空间,它们共享的“雨中游观音院”框架元素投射到类属空间,通过“完善”过程,输入空间的元素与译者长期记忆中的背景框架(包括常识性的世界知识如,“下雨”、“雨景”、“观音”、到观音院许愿的凡人“农夫”和“桑女”等“雨中游观音院”事件框架的组成要素以及苏轼为官时关心老百姓疾苦的背景知识)相匹配,最后通过“扩展”过程推导出新概念:“浪浪”表面指雨下得很大,实际表达了苏轼担心老百姓生计、批判坐享清福的统治者的心情。

(三)概念整合视觉下汉语古诗词声音意象的翻译策略

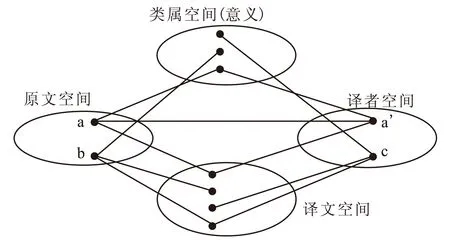

译者在建构出声音意象的意义之后,就进入到表达阶段,这个阶段同样是一个概念整合的过程:原语文本的元素构成了输入空间“原文空间”,空间内包含了多个元素(a,b,……),译者建构原文本语言符号意义的过程就是激活框架并把这些认知结构投射到类属空间的过程(也就是上文多空间概念整合模型创建的过程),“原文空间”的元素投射到另一个输入空间“译者空间”(内有元素a’,c ……),译者空间是译者将类属空间的意义与译入语的语言表达和文化背景知识相结合的过程,原文空间可以找到对应的元素(a’)时,互相投射,最终所有的元素,包括对应的元素(a,a’)和其它不对应的元素(b,c……)投射到合成空间“译文空间”,生成译文,该空间分别包括合成物aa’、b’、c’、b+c,整个过程如图4所示:

图4 声音意象翻译过程的概念整合模型

通过建立如图4所示的概念整合模型,译者在表达的过程中可以根据四种不同的情况选择恰当的策略翻译汉语古诗词中的声音意象。

1.代表声音意象的元素在原文空间和译者空间激活对等时(a——a’),用对译法翻译

例5 飒飒东风细雨来,芙蓉塘外有轻雷。……春心莫共花争发,一寸相思一寸灰。

——李商隐《无题二首》(其一)

在理解阶段,译者先是通过创建概念整合四空间模型建构出“飒飒”的字面意义:风的声音,然后通过“相思”一词激活了“相思”框架,继续扩展该四空间为七空间模型,结合汉语古诗词中“相思”框架通常包括“风”、“连绵细雨”、“打雷”等组成部分的世界性知识,从而建构出“飒飒”的联想意义:借风雨凄迷的春景,衬托出女主人公寂寞空虚、思念爱人的心情。在西方文化中,“风雨交加”也是用来烘托失恋心情的,著名的歌曲“雨中的旋律”就是咏唱在风雨中与恋人分手的苦闷心情的名曲;此外,字典里面显示“飒飒”在英语有对应词rustle。因为译者在译者空间合成译文的过程中,发现原文空间的元素“飒飒”在译者空间找到对应的元素,即语言符号rustle,因此采用了对译法翻译:

例5译文:A rustling eastern wind comes with a drizzling rain, / Beyond Hibiscus Pond rolling wheels faintly thunder....My desire cannot bloom and vie with the spring flower, / For inch by inch my heart is consumed by the flame.[8]

译文空间合成的译文中rustling(飒飒作响)与“飒飒”意义对等,描绘出东风的柔和。前两句话的译文含义为:飒飒东风引来濛濛细雨,芙蓉塘外隐隐传来轻雷响动,东风像情人的抚摸挑动起女主人公的情思,加上绵绵细雨、轻雷殷殷的春景烘托,译入语读者在阅读译文过程中,也可以建构出相应的概念整合模型,建构出诗人要表达的意义,理解到女主人公的闺怨之情。

2.代表声音意象的元素在原文空间,其意义在类属空间,而在译者空间找不到对应物时(b——零对应物),用直译法翻译

如上文所述,译者在阅读过程中已经通过创建四空间的概念整合模型建构出例1中“砍砍”的含义。“坎坎”的伐檀木声音与中国古代奴隶社会有着密切联系,因此该声音意象可以在原文空间与类属空间相互投射进行意义整合,但是却无法在译者空间找到对应的语言符号和文化背景知识与其相匹配。有鉴于此,译者在翻译过程中采用了如下的直译法进行翻译,保留了原文空间的语言符号元素并投射到译文空间:

例1译文:Kan-kan go his blows on the sandal trees,/ And he places what he hews on the river’s bank,/ Whose waters flow clear and rippling./ You sow not or reap;/ How do you get the produce of those three hundred farms.[9]

译文空间生成的“Kan-kan”是译者根据原文空间声音意象“坎坎”直译的拟声词,考虑到原文直抒胸臆与剥削者抗议的情景而且该声音意象只存在于原文空间,译者采用了音译的方式最大限度地等值传递了原文的声响效果,结合倒装句的使用,译文起到了先声夺人的效果,译入语读者先闻其声,后见其人,仿佛看到一群伐木工人辛苦劳动后,愤怒地声讨奴隶主的情景。

3.代表声音意象的译入语语言符号在译者空间、意义在类属空间,在原文空间找不到对应物时(零对应物——c),用意译法翻译

(1)增加词语,化隐为显。如上文所述,译者在阅读过程中已经通过创建概念整合八空间模型,建构出例3中“萧萧”的含义。然而,由于此意义只存在于类属空间,译者无法在译者空间找到“萧萧”对应的语言符号翻译,以帮助译入语读者建构该概念整合类属空间中概念结构隐含的意义,因此译者通过下面的方法,在译入语中揭示语言符号背后隐藏的意义。

例3译文:Whenwindsrageandtheskyishigh,/gibbonscrymournfully;/Overwhitesandsonaclearriverbank,birdsflyandwhirl./Leavesfallfromdeepwoods——rustling(andsoughing);/TheLongRiverrollson,forever,waveafterwave.[9]

在译者空间中,译者舍弃了“萧萧”的语言形式,选择了其它动词进行与类属空间的概念结构进行整合。最后,在译文空间生成了“rustle”(簌簌)一词,该词揭示了该声音符号的意义,但是,原句“无边落木萧萧下”表达的是“无数的落叶,秋风中哗哗飘落”的情景,要建构的意义是“万物萧索、诗人壮志难酬的惆怅”。“rustle”一词不足以表达这个意义,因此,在译文空间还增加了它的同义词“sough”(沙沙),该词语表达的意义更粗重。通过两词叠用,译入语读者在阅读诗歌的过程中仿佛看到“萧索的秋风当中,数之不尽的落叶不断落下来,落得越来越多”的情景,体会到诗人忧心国事民灾的悲凉心情。

(2)省去拟声词,突出动作,化显为隐。如上文所述,译者在阅读过程中已经通过创建十一空间的概念整合模型建构出例4中“浪浪”的含义。译者在表达过程中,发现音译的“lang-lang”在译入语中不能建构任何意义,因此在译者空间选择省略拟声词,另外选取恰当的动词,从而更好地与类属空间的概念结构整合,在译文空间生成更准确的译文:

例4译文:Silkwormsgrowold,wheatishalfyellow;/Onhillsahead,hillsbehind,rainsluicesdown;/Farmersmustleavetheirplows,mulberrygirlstheirbaskets;/Thewhite-robedgoddesskeepstoherhighhall.[9]

在译文空间中,译者省略了“浪浪”的语言形式“lang-lang”,选择了动词“sluice down”(倾盆而下),虽然牺牲了形式,但是该译文传递了暴雨下得大而猛的信息。译入语读者在阅读过程中,通过创建概念整合模型,能够体会到原文要塑造的大雨倾盆的情景。

上文例3中译者用了同样的方法处理“滚滚”的翻译。鉴于该声音意象的音译“gungun”无法与类属空间的概念结构整合,译者在译者空间省略该拟声词,选用更恰当的语言符号进行整合,最终在译文空间生成动词“rolls on”。译入语读者读到合成空间生成的译文,不难重塑“长江江面一浪拍打一浪的波澜壮阔”场景,仿佛听到了狂涛轰轰的声响,从而体会到诗人的沉郁之情。

4.声音意象的元素在原文空间,其意义在类属空间,代表该声音意象的译入语语言符号在译者空间时,用直译+意译法翻译

如上文所述,译者在阅读过程中已经通过创建概念整合七空间模型建构出例2中“啼”的含义。译者希望把原文空间的元素直接移植到译文空间,同时结合译者空间的语言符号和文化背景知识进行整合,结果在译文空间整合出原文语言符号和译入语的联想意义加背景知识的生成物——译文,这样,译入语读者既能够了解到原文本的声音意象符号知识,又能够理解到该语言符号蕴含的含义和文化联想意义:

例2译文:Awildernessaloneremains,allgardengloriesgone;/Theriverrunsunheededby,weedsgrowunheededon./Duskcomes,theeastwindblows,andbirds(pipeforthamournful)sound;/Petals,likenymphsfrombalconies,comestumblingtotheground.[10]

该译文概念整合的过程中,原文空间的“啼”在译者空间找到对应语言符号,并投射到译文空间中,生成译文“sound”;此外,译者在译者空间中还选择了拟人性的语言符号和揭示“啼”一词联想意义的语言符号整合,投射到译文空间,生成译文“pipe forth”(吹奏出)、“mournful”(悲哀的)。译入语读者在阅读过程中,仿佛听到小鸟也忍受不了金谷园的衰败、发出哀鸣,从而体会到诗人悲凉而惋惜的心情。

Fauconnier提出的四空间概念整合模型只是相对的,中间空间可能成为下一个环节上的输入空间,产生新的合成空间和新的类属空间,从而完成整个语篇的意义合成。译者在理解汉语古诗词声音意象的过程中,可以通过创建四空间概念整合模型,并在此基础上拓展为七空间概念整合模型、十一空间概念整合模型,分别建构出声音意象的字面意义、联想意义和多重意义;在表达的过程中,译者可以创建四空间概念整合模型,通过分析原文空间的元素与译者空间的元素是否存在对应关系以及原文空间和译者空间的元素在译文空间的投射情况,采取对译法、直译法、意译法、直译+意译法在合成空间合成译文,使得译文在译入语读者脑海中激活与原文读者脑海中类似的联想,从而产生相同的感受。本文探讨了在建构意义的过程中,四空间概念整合模型不断扩展以及表达过程中译者选择恰当的空间合成出译文的可能性。本文旨在抛砖引玉,吸引更多的学者参与到该领域研究中来,提出更多高知卓见,更好地指导汉语古诗词意象的翻译。

[1]Fauconnier.G..Mental Spaces(2nd Edition)[M].Cambridge:Cambridge University Press,1985:85.

[2]Fauconnier.G.. Mappings in Thought and Language[M]. Cambridge: Cambridge University Press,1997:10-54.

[3]王寅.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2006:213-217.

[4]王正元.概念整合理论及其应用研究 [M].北京:高等教育出版社,2009:150-230.

[5]王斌.概念整合与翻译[J].中国翻译,2001,(3):50-54.

[6]束定芳.认知语义学[M].上海:上海外语教育出版社,2008:34,21,22.

[7]曹德宏.浅析古典诗词中的声音意象[J].语文教学与研究,2012,(3):21.

[8]许渊冲,等.唐诗三百首新译[M].北京:中国对外翻译出版公司,1997:36.

[9]文殊.诗词英译选[M].北京:外语教学与研究出版社,1989:64, 89,23.

[10]吕叔湘.英译唐人绝句百首[M].长沙:湖南教育出版社,1980:48.

编辑:鲁彦琪

Multi-space Conceptual Integration Network and English Translation of the Sound Images in Ancient Chinese Poetry

ZOU Xingju

( College of Foreign Languages, Guangdong Baiyun Institute, Guangzhou Guangdong 510450, China)

The four-space Conceptual Integration Network by Fauconnier is not constant. Instead, it will become the input space for the next round of constructing four-space Conceptual Integration Network, producing new Blending Space and new Generic Space, and in this way the meaning of the whole discourse will be constructed. In the process of understanding the sound images in ancient Chinese poetry, the translator can build a four-space Conceptual Integration Network to understand the literal meaning, on the basis of which he or she will also build a seven-space or eleven-space network to understand the associated meaning or polysemy of the sound images. Besides, he or she can build a four-space Conceptual Integration Network to find the proper target language symbols to activate the same association in the target text by analyzing whether the elements in the ST Space correspond to those in the Translator’s Space or not and understanding the mapping of elements in the ST Space and the Translator’s Space into the Version Space respectively. The translator can employ corresponding translation, literal translation, sense-for-sense translation, as well as the combination of literal translation and sense-for-sense translation to help the blending of the version in the Version Space so that the target readers can construct the meaning for the version similar to that constructed by the readers reading the ST.

four-space Conceptual Integration Network; seven-space Conceptual Integration Network; eleven-space Conceptual Integration Network; sound images; understanding; expression

10.3969/j.issn.1672-0539.2017.01.021

2016-04-30

邹幸居(1979- ), 女,广州人,硕士,讲师,主要从事认知语言学,英语教育教学和翻译研究。

H059

A

1672-0539(2017)01-0107-07