语言思维习惯下译者的翻译词汇选择研究

——基于语料库的《红楼梦》霍、杨译本和BNC原创小说amid/amidst/midst离合性对比

⊙姚 琴[复旦大学外国语言文学博士后流动站, 上海 200433;江苏大学外国语学院, 江苏 镇江 212013]

《红楼梦》语料库研究

语言思维习惯下译者的翻译词汇选择研究——基于语料库的《红楼梦》霍、杨译本和BNC原创小说amid/amidst/midst离合性对比

⊙姚 琴[复旦大学外国语言文学博士后流动站, 上海 200433;江苏大学外国语学院, 江苏 镇江 212013]

本文借助语料库,探索不同语言思维习惯下译者的翻译词汇选择的离合性。通过对比《红楼梦》的霍、杨译本,发现了译者语言思维习惯不同的霍译和杨译在翻译选择上的差异,然后对比BNC的英文原创小说库来验证语言思维习惯对译者翻译词汇选择的深层影响。语言思维习惯 霍译语料库 杨译语料库 BNC原创小说语料库 amid/amidst/midst离合性一、引言

“翻译本体探究,可坐实于思维和语言,其他研究均属外围研究”。“在不同的文化系统中成长起来的人总是带着他所属文化的特质”,形成一种特色鲜明的语言思维习惯,而“思维支配着表达法”,译者的“思维活动的规律及内容制约着翻译活动的全过程”。翻译表达也是译者思维方式的折射,因为“言语表达与思想表达在形式上非常相似”。“大量的实践证明,在翻译的整个过程中,从理解到表达,从内容、风格到语言,中外译者都会表现出很大的不同。”

作为最受中外学者和读者认可和推崇的经典文学作品《红楼梦》,其两个全译本的两组作者(以霍克斯为首和以杨宪益为首)分别来自英国和中国,最具有“西西互译”与“中西互译”研究代表价值,而且这两个翻译语料库符合Baker所提倡的类比语料库应“涵盖相似的领域、采用相同的语言、有着相似的时间跨度并具有可比的文字长度”。

鉴于此,本研究尝试通过对《红楼梦》霍、杨译本中amid/amidst/midst使用特征的个案分析,并对照BNC英文原创小说语料库,在数据驱动的语料库研究方法下,通过对大量语料的观察和描写来分析霍译和杨译在各自语言思维习惯影响下翻译词汇选择的离合性特征。

本研究的步骤如下:第一,运用语料库工具POWERCONC的N-GRAM工具为霍、杨译《红楼梦》制定WORDLIST,然后运用KEYNESS工具,根据LOG-LIKELIHOOD的排序和FREQ、REF-RREQ频次对比,找出在霍、杨译中amid/amidst/midst这三个语义接近的同义异形词汇在使用频次上的差异;第二,运用语料库工具ANTCONC.2.3.4的COLLOCATE和CONCORDANCE工具,分别统计和对比霍、杨译中amid/amidst/midst的搭配行为,并与BNC英语原创小说库进行对比。

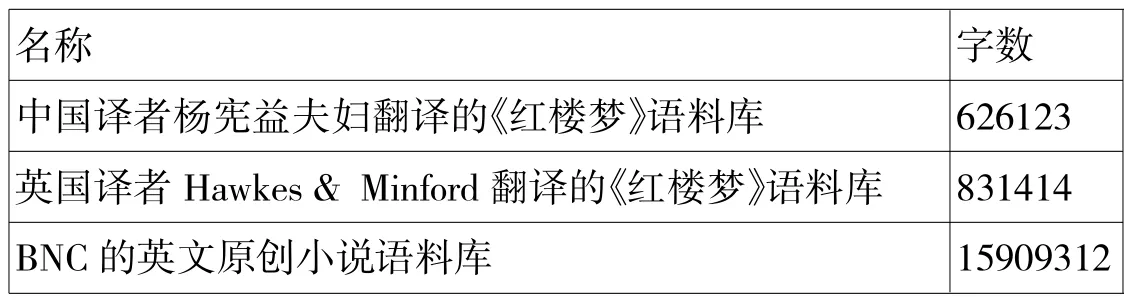

表1 语料库信息一览表

二、结果与讨论

1.《红楼梦》霍译和杨译语料库amid/amidst/midst的翻译选择的离合性对比

图1 《红楼梦》霍译语料库中amid/amidst/midst的翻译选择

图2 《红楼梦》杨译语料库中amid/amidst/midst的翻译选择

图1和图2直观地显示了这三个词在两个译本中的被选择差异,可见,译者语言思维习惯不同情况下,霍译和杨译对amid/amidst/midst这三个语义概念相同的异形词汇在翻译选择行为上有显著的离散性。

2.《红楼梦》霍、杨译者和BNC的英文原创小说语料库midst搭配词汇离合性对比

翻译研究的“核心部分是描写研究”,限于篇幅,本文只能呈现最有代表性的案例进行描写分析。

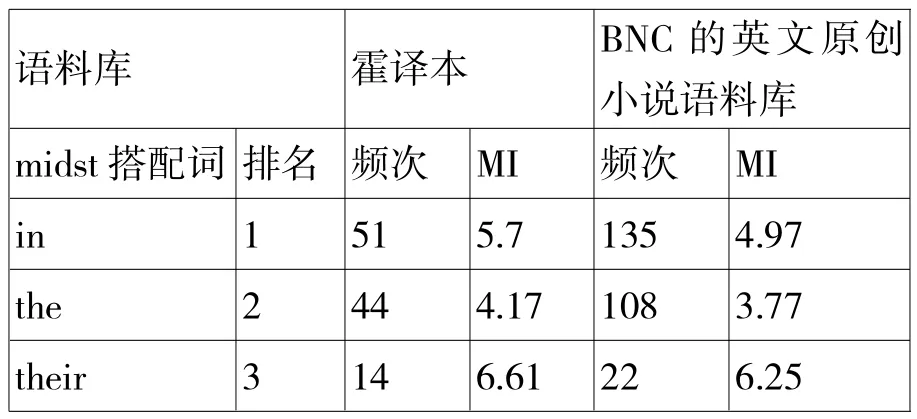

由图1和图2可知,在midst的翻译选择使用上,杨译和霍译悬殊巨大,乃两个译本最为显著之别,因此,很有必要对此现象进行考察,取BNC小说语料库中节点词midst左边2词跨距内搭配词频次在前三且MI(互信值)大于3的词项,并运用ANTCONC3.2.4的COLLOCATE工具将霍译语料库中节点词midst左边2词跨距内搭配词频次在前三的且MI(互信值)大于3的列于下表对比。

表2 霍译语料库和BNC小说语料库midst搭配词对比

由上表可知,两个语料库排名前三的词项均为in,the,their,且虽然这两个语料库规模不同,可是这三个词与midst的搭配互信值却很接近,有着相同语言思维习惯的霍克思和英文原创小说作者都频繁使用“in the/their midst”结构。

运用ANTCONC3.2.4的CONCORDANCE工具检索,发现:有着不同语言思维习惯的霍克思和杨宪益在翻译时,对相同文本有着迥然不同的翻译选择,霍克思翻译时,除了对原著中含“在……当中”的意义大量采用“in the/their midst”结构外,在很多时候还创设此类结构来表明人物位置关系或周遭环境。

例一:只见一张榻上,独歪着一位老婆婆,身后坐着一个纱罗裹的美人一般的丫鬟在那里捶腿,凤姐儿站着正说笑。(《红楼梦》第39回)

霍译:In their midst a venerable old lady reclined on a couch.A young woman,pretty as a picture and dressed in silk and satin from top to toe,sat behind her,gently pounding her legs.Xi-feng,the only person there she could recognize,was standing to one side of her,evidently in the midst of telling her something amusing.

杨译:but she saw an old lady on a couch with a pretty silk-clad girl massaging her legs while Xifeng stood chatting to her.

此例中,对“只见”的翻译体现出很大的差异:霍译选择“in their midst”词汇结构将前后人物的位置关系增补出来,而杨译则直译原文词汇;其次,对“正说笑”的翻译,霍译选择“in the midst”词汇结构,而杨译仍是直译原文词汇。

例二:一日,正当嗟悼之际,俄见一僧一道远远而,来生得骨格不凡,丰神迥异,来到这青埂峰下,席地坐谈。(《红楼梦》第1回)

霍译:One day,in the midst of its lamentings,it saw a monk and a Taoist approaching from a great distance, each of them remarkable for certain eccentricities of manner and appearance. When they arrived at the foot of Greensickness Peak,they sat down on the ground and began to talk.

杨译:One day as the Stone was brooding over its fate,it saw approaching from the distance a Buddhist monk and Taoist priest,both of striking demeanour and distinguished appearance.They came up to the Stone and sat down to chat.

两个译本对“正当嗟悼之际”的翻译体现出很大的差异:霍译选择“in the midst”词汇结构;而杨译直译原文词汇。

例三:俯而视之,但见青溪泻玉,石磴穿云,白石为栏,环抱池沼,石桥三港,兽面衔吐。(《红楼梦》第17回)

霍译:In the midst of the prospect below them was a handsome bridge:In a green ravine a jade stream sped.A stair of stone plunged to the brink.Where the water widened to a placid pool,a marble baluster ran round about.A marble bridge crossed it with triple span,And a marble lion’s maw crowned each of the arches.

杨译:Lookingdownwards,theysaw a crystal stream cascading as white as snow and stone steps going down through the mistto a pool.Thiswas enclosed by marble balustradesand spanned by a stone bridge ornamented with the heads of beasts with gaping jaws.

此例中,对“俯而视之”的翻译体现出很大的差异:霍译选择“in the midst”词汇结构将周遭环境增补出来,而杨宪益则选择直译原文词汇。

由以上三例观之,对相同文本的翻译,霍译和杨译的翻译词汇选择明显不同,霍译非字句表面结构的线性对应,乃是一种动态的意义对等,但总体亦呈现形式对等,其遣词造句具有浓郁的英文味,同时又表达出汉语的独特韵味,赋予了译文美的意境;而杨译落于原文语言文字的表层结构对等,与中文的词语结构、句式语序十分接近,可见杨译是用英语真实再现原文的汉语风格,鉴于在杨宪益夫妇合译《红楼梦》时,杨宪益的翻译起了主导作用(参见注释2),而杨宪益母语为汉语,从其译文看,其翻译词汇选择是其汉语思维模式的自然而然的真实流露。无怪乎戴乃迭说:“霍克斯的伟大成就在于以优美的英文使得这部中国名著能够为西方读者所阅读”,并认为自己的译本A Dream of Red Mansions与之相比恐怕只能是提供语言学习的直译本。

三、结言

本研究通过从语言思维习惯视角对译者翻译词汇选择的影响来研究翻译现象,克服了“直译”与“意译”或是“归化”与“异化”二元对立的窠臼。正如潘文国指出的那样,“只有把‘西西互译’与‘中西互译’看作是两种不同性质的翻译因而需要不同的理论,才能以更主动的态度来致力于中国译论的创新”。

语言思维习惯与翻译表达关系的研究越来越受到关注,它必将成为译学研究领域中一个新的、有巨大价值的课题。

①黄忠廉:《翻译思维研究进展与前瞻》,《外语学刊》2012年第6期,第103页。

②钱谷融,鲁枢元:《文学心理学教程》,华东师范大学出版社1986年版,第90页。

③杨自俭,刘学云:《翻译新论(1983-1992)》湖北教育出版社1996年版,第603页。

④方梦之:《翻译新论与实践》,青岛出版社2002年版,第45页。

⑤Leech,G.&M.Short.Style in Fiction:A Linguistic Introduction to English Fictional Prose.London:Longman,1981.p337.

⑥潘文国:《译入与译出—谈中国译者从事汉籍英译的意义》,《中国翻译》2004年第2期,第43页。

⑦Baker,M.“Corpora in translation studies:An overview and some suggestions for future research”.Target,Vol.7(2),1995,pp.223—243.

⑧Toury,G.Descriptive Translation Studies and Beyond,上海外语教育出版社2001年版,第16页。

⑨Gladys Yang.(Untitled Review)David Hawkes(tr.):The story of the stone.A novel in five volumes by Cao Xueqin.Vol.I:The golden days.Vol.II:The crab-flower club.Bloomington,Ind.:Indiana University Press,1979,Reviews.Bulletin of the School of Oriental and African Studies.University of London,1980(43):621-622.

⑩潘文国:《中籍外译,此其时也——关于中译外问题的宏观思考》,《杭州师范学院学报(社会科学版)》2007年第6期,第30—36页。

注:

1.霍译本和杨译本在整体上存在许多明显的不同:单从篇幅上来看,霍译本比杨译本多205,476个单词,或者说前者约为后者的1.33倍。参见David Hawkes.1973、1977、1980.The Story of the Stone(volumn I、II、III)[M].London:Penguin;Yang,Hsien-yi&Gladys Yang.A Dream of Red Mansions(trans.)[M].Beijing:Foreign Languages Press,1978—1980.

2.笔者认为完整地接受过中国传统文化的熏陶、有深厚的汉语功底的杨宪益在翻译《红楼梦》时,汉语的语言思维习惯产生了作用,而在《红楼梦》的翻译中,杨宪益是起到主要作用的,在杨宪益口述(郑鲁南整理)的“我与英译本《红楼梦》”中,他自己明确地说起“翻译《红楼梦》每次都是我把初稿翻译出来,交给她(戴乃迭)加工定稿”(郑鲁南),另外,1980年,在澳大利亚举行的一个座谈会上,戴乃迭说:杨宪益给自己的自由太少,译文太直,缺乏想象力,而他们所钦佩的Hawkes就有较多的创造性(王佐良)。可见,在他们合译《红楼梦》时,杨宪益的翻译起了主导作用,不然戴乃迭不会抱怨杨宪益给自己自由度太小。虽然杨宪益具有扎实的英语语言功底,能够同时使用英语、汉语进行顺利的阅读和交流,但是语言能力形成关键期的幼年和青少年期是在中国度过的,19岁后才前往英国牛津大学,在莫顿学院读书四年时间,先研究了古希腊罗马文学、中古法国文学,后两年专攻英国文学,“这时才开始用英文试译过几篇中国文学作品”(杨宪益),可见,中式思维模式对其影响是本质的、根深蒂固的。参见:①郑鲁南主编:《一本书和一个世界(第二集)》,昆仑出版社2008年版,1-3页。

②王佐良:《翻译:思考与试笔》,外语教学与研究出版社1989年版,第81—89页。

③杨宪益:《略谈我从事翻译工作的经历与体会》,选自金圣华、黄国彬编:《因难见巧:名家翻译经验谈》,中国对外翻译出版公司1998年版,第79-84页。

3.BNC 语料库http://corpus.byu.edu/.

作 者:

姚琴,复旦大学外国语言文学流动站博士后,江苏大学外国语学院副教授,研究方向:语料库语言学、文学翻译理论与实践。编 辑:

康慧 E-mail:kanghuixx@sina.com