民国十年郭沫若改写本《西厢》价值重估*

胡非玄

(南阳师范学院 文史学院,河南 南阳 473061)

民国十年郭沫若改写本《西厢》价值重估

胡非玄

(南阳师范学院 文史学院,河南 南阳 473061)

民国十年(1921),郭沫若据王实甫《西厢记》改写出了歌剧本《西厢》,该剧以《绣刻北西厢》(《六十种曲本西厢记》)为底本,以《第六才子书》(《金圣叹批点本西厢记》)为参照本,又融合西剧的戏剧观念,在尽量保留《王西厢》唱词的前提下,对其说白、时空等方面进行了删改,形成了融合杂剧、传奇、西洋歌剧文体特征的郭沫若改写本《西厢记》。从版本学和文化学角度看,郭改本《西厢》的价值体现在两个方面:首先,郭改本《西厢》是现当代“戏剧影视版《西厢》”的开山之作,在《西厢记》版本系统中非常独特;其次,郭改本《西厢》同明清诸多的翻改本《西厢》一样,典型体现了中国古典戏曲“与时俱变”的文化发展规律。鉴于此,以郭改本《西厢》为代表的民国古典戏曲名著改写本的研究也应该引起重视。

民国十年;郭沫若;改写本《西厢》

王实甫写定的北曲《西厢记》(简称《王西厢》)流传甚广,明清时期就有许多校释本,以及续作、翻改本,花部兴起后也产生了一些不同声腔剧种的《西厢》本戏或折子戏,它们与《王西厢》之前的《莺莺传》、《董西厢》等共同构成了一个庞大的“《西厢记》谱系”。长期以来,研究者多关注于明清“《西厢记》谱系”中的校释本或续作翻改本,也有研究偶尔涉及“花部《西厢》”,但民国时期郭沫若改写的《西厢》(以下简称郭改本《西厢》)却鲜有关注,不仅《郭沫若全集》(人民文学出版社出版,1982年到2002年出齐)无有收录,相关的研究也寥寥无几。因此,本文拟从“改写因缘”“版本归属”“修改后的文本特征”“版本学和文化学价值”这四个方面来深入研究郭改本《西厢》。

一、郭沫若改写《西厢》的因缘

郭沫若改写《王西厢》始于民国十年(1921)四月份,同年五月份完成。改写本《西厢》于1921年9月1日由上海泰东书局正式出版,是为泰东书局出版的《名曲丛刊》之第一种,后多次再版,至少到民国二十四年(1935)仍再版一次。由于再版多次,郭改本《西厢》至少印刷发行2万册,在当时应当有一定阅读量和影响。

郭沫若改写《西厢记》的因缘,与他跟泰东书局合作出版特色图书有着直接关系,其好友郑伯奇回忆说:“沫若还标点了《西厢》,也是应泰东老板的请求,在写作之余搞出来。”郭沫若在《创造十年》中更有详细回忆:“那时候上海滩正是旧书新式标点流行的时候,亚东标点的《红楼梦》、《水浒》等书很风行一时,泰东看了眼红也想照办。我便劝他们标点《元曲》。这个提议立地也就见诸实行起来,但把那位王先生难着了,他把那词曲中的文句标点不断。我自己为填塞提议的责任起见,照着洋歌剧的形式改窜了一部《西厢》。”也就是说,郭沫若和泰东书局经理赵南公合作而选中以新式标点改写《西厢记》,直接的目的乃是盈利。但必须注意的是,郭沫若用“新式标点”来改写“元曲《西厢记》”,也与当时大语境的促发有着诸多关系。

清末兴起的戏曲改良思潮,让时人重新认识了戏曲的地位和功用,进而也刺激了古典戏曲名作的刊刻与出版。五四之后,胡适等新文化运动者又大力提倡新式标点,当时的教育部也于1920年2月向各校颁布了《新式标点符号》教育令,新式标点符号逐渐被社会大众接受。亚东书局以此为契机,旋即出版了汪原放等人标点的《水浒传》《儒林外史》《红楼梦》《西游记》《三国演义》《老残游记》等古典小说名著,以及《醒世姻缘传》《宋人话本七种》《今古奇观》《十二楼》《三侠五义》等古典通俗小说。可以说,1920年前后出版新式标点本古典小说已蔚然成风,这同之前的出版古典戏曲名著的时风一道,直接导致了“泰东看了眼红也想照办”,故而预备出版新式标点的古典戏曲名著以参与出版竞争。

当然,郭沫若之所以优先选择标点元曲,也与戏曲改良思潮导致的戏曲地位的提升有关,此举可谓改良旧剧的一次实践,他在该书《序言》之《改编本书之主旨》中明确说:“在使此剧合于近代底舞台以便排演,以为改良中国旧剧之一助。”当然,这次改写还与他对元曲艺术价值的重新体认有关,郭沫若对比了西洋歌剧和元曲后认为:“西洋的歌剧……对话都用韵文表现,实在是太不自然。……我觉得元代杂剧,和以后的中国戏曲,唱与白分开,唱用韵文以抒情,白用散文以叙事,比之纯用韵文的西洋歌剧似乎较近情理。”因此,郭沫若高度赞美元曲:“我国文学史中,元曲确占有高级的位置……吾人居今日而游此艺堂,以近代的眼光观其结构,虽不免时有古拙陈腐之处,然为时已在五百年前,且于短时期内成就得偌大个建筑,吾人殆不能不赞美元代作者之天才。”

元曲名剧颇多,郭沫若选择首先标点、改写《王西厢》,既出于西厢故事在大众中流传广泛之虑,也与其个人喜好有关。郭沫若在散文《我的童年》中回忆道,小时候的他在书橱中发现了一部木板刻画《西厢》,便偷偷翻看,还因此被母亲责备。但郭沫若并未就此收敛,“在高小时代,我读到《西厢》、《花月痕》、《西厢佳话》之类作品,加上是青春期,因而便颇以风流自命,大做其诗”。不过,青年时代的郭沫若仍然青睐于《西厢记》,恐怕与他看到了《西厢记》蕴含的时代精神、文学精神和精神分析学说有着莫大关联。在《〈西厢〉艺术上之批判与其作者之性格》一文中,郭沫若认为《西厢记》合乎两个特征:首先,“文学是反抗精神的象征,是生命穷促时叫出来的一种革命”,而《西厢》合乎之;其次,“如今性的教育渐渐启蒙,青年男女之个性底觉悟已如火山喷裂,不合学理徒制造变态性欲者的旧式礼制已如枯枝槁叶着火即化为灰烬”,而《西厢记》是比《倩女离魂》“态度更大胆、更猛烈、更革命的”反礼教作品,它“所描写的是人类正当的性的生活”,描写的是“第一重人格底有意识的反抗”,“是一个人性战胜了礼教得凯旋歌、纪念塔”。可以说,更大胆、更猛烈、更革命的《西厢记》不但符合郭沫若心中的文学精神,也符合崇拜“德先生”、“赛先生”和个性解放的五四时代精神,更是对精神分析所推崇的“性(力比多)”在内的人性的张扬,故改写《西厢记》自然也就有了重大意义。

总起来看,郭沫若于民国十年改写《西厢记》,不仅是为了迎合当时出版新式标点本文学名著的时风以获取丰厚的经济利润,还是郭沫若对自己从小就形成的喜好和自己文艺观念的一次表达,更是“戏曲改良思潮”、“五四文学与革命思潮”等“大语境”裹挟下的一次创作实践,可谓多种因缘合力之果。

二、郭沫若改写本《西厢》的版本

既然是“改写”《王西厢》,又因为《王西厢》流传过程中版本众多,那么郭改本《西厢》的底本、参照本为何便成为一个很重要的问题。由于没有明确标明,我们先从该书《序言》的三篇短文来推断。

在该书《序言》的《本书之体例》中,郭沫若谈及本书,“凡唱白全依实获斋藏版。原本为金圣叹所删改者甚多,删改处比原本佳者,采用金本。关汉卿所续四出概行删去”。这段话无疑提供了两点重要信息。首先,此处所提及的“实获斋藏版”《西厢记》,应当是毛晋于明末清初组织刊刻的汲古阁本《六十种曲》中的第20种《北西厢记》,该版本《西厢记》又习称为《六十种曲本西厢记》或者《绣刻北西厢定本》(简称为《绣刻北西厢》)。之所以如此推断,主要是因为中华书局1958年出版、1982年再版的《六十种曲》第3册的《南西厢记》扉页有“第二套目录”,如下:

绣刻演剧十本第二套南西厢幽闺 明珠玉簪红拂还魂紫钗邯郸南柯北西厢实获斋藏板。

如果加以“句读”的话,此处的“实获斋藏板”既可能指的是《北西厢》这一种,也可能指的是包括了《南西厢》、《幽闺记》等在内的十种曲。那么,郭沫若口中的实获斋藏版之《西厢记》究竟是此处的《南西厢》还是《北西厢》呢?郭沫若在《序言》之《〈西厢〉艺术上之批判与其作者之性格》一文中又说:“《西厢》有南北两种之分。《南西厢》据我所见,更有李天华、陆天池两种,词句鄙俚,卑无足道。”[4]可见,郭沫若对于《南西厢》评价并不高,那么他改写时参照的底本更应该是汲古阁本《六十种曲》中的《北西厢》。但至于“实获斋藏板”与《六十种曲》的关系,按照吴晓铃(中华书局1958年版《六十种曲》点校人)的说法,《六十种曲》的刊行历史依照时序可能是这样的:“汲古阁——奎(?)璧斋——实获斋——二多堂——二酉堂——醉经堂。”《中国文学通典》也解释说,《六十种曲》的原刻初印本都已经散轶,但“其版片流传很久,入清以后,实获斋、同德堂等书坊,都曾购得其版修补重印”。那么,实获斋可能是清代翻刻《六十种曲》的一家书坊。

此外,关于郭改本《西厢》的底本问题,还可以找到一些辅证。郭沫若在该书《序言》之《本书之体例》中说:“凡前人无谓的批评一概删去,以便读者自行玩味。”可见,郭沫若改写时并不看重带有批评注释的版本,反而是“白文本”更有利于他作为改写的底本,那么《绣刻北西厢》正符合这个需求,因为“《六十种曲》的元杂剧《西厢记》无序、无跋、无注音、无释义、无校勘记、无正衬标记、无眉评夹评、出评、总评、无凡例、无插图、无附录,是最最标准的典型的白文本。”另外,郭沫若谈及改写《西厢》时不无遗憾地说:“可惜那部缺了一册的明刊本,那和金圣叹批本的内容有些不同,却被我把他涂毁了。”无疑,郭沫若改写时的底本《绣刻北西厢》正是“明刊本”重要之一种。其实,由于《六十种曲》所收名曲较多、流传也广,做为非《西厢记》版本专业收藏者的郭沫若选择流传较广、较为常见的《六十种曲本西厢记》做为底本,也在情理之中。

其次,根据前段话中的“删改处比原本佳者,采用金本”,也可看出郭沫若改写《西厢记》时有参照本——“金本”,所谓“金本”,指的就是清初金圣叹批点的《第六才子书》(以下简称“金批西厢”)。“金批西厢”问世后,因其对剧作的分析和欣赏的确达到了前人未能达到的广度和深度,故而流传颇广且备受推崇,郭汉城在给付晓航校点的《贯华堂第六才子书西厢记》的所作序言中说它“在清代几乎遍布于山陬海隅,已成为家喻户晓的通俗读物”。民国时期依然如此,孙楷第在民国廿二年(1933)曾说:“可是二十年前看《西厢记》的,翻来覆去,只是拿金圣叹改定本作为唯一的读物。在随便看看的人们,因无心追求元曲的真面目,就是外行如金圣叹所改的本子已经满意了。”所以说,郭沫若之所以选择“金批西厢”为参照本,应当与其在大众中广为流传、影响甚大有关。

不过,需要更进一步探究的是,由于“金批西厢”的版本也非常多,郭沫若参照的究竟是哪个版本的呢?傅晓航在其校点的《贯华堂第六才子书西厢记》序言中谈到,傅惜华《元代杂剧全目》中提及的和他亲自看到的“金批西厢”之版本,约有50种左右;并且,傅晓航还将这些本子分为了四大类。不过,这四大类中,要么是重刻翻刻原本的,要么是将不同版本的“金批西厢”之注释汇总的,要么是加入音释的,要么是以代表性的明刊本为参照标注“金批西厢”“窜改”处的。单从《西厢记》自身之“辞章说白”上看,这些版本区别不大,以《贯华堂本西厢记》为最有代表性。那么,做为非专业收藏《西厢记》版本,并且要急急忙忙完成改写工作的郭沫若,选择更流行、更具代表性的《贯华堂本西厢记》也符合常理。

但是,《绣刻北西厢》和《贯华堂本西厢记》都是20出,而郭改本《西厢》只有16出,如何解释呢?这应该是郭沫若接受了《西厢记》“王作关续”的说法而特意为之之故。从晚明到民国,“王作关续”之说都颇为盛行,清代的金圣叹更是此说之拥趸,其《贯华堂第六才子书西厢记》也将《惊梦》之后的部分题名为“续之四章”(即关汉卿后续之意),并于《捷报》开篇按语中指出,“续西厢四篇,不知出何人之手,圣叹本不欲更录,特恐海边逐臭之夫,不忘膻芗,犹混弦管,因与明白指出之”。既然郭沫若以《贯华堂本西厢记》为参照本,而且也在《〈西厢〉艺术上之批判与其作者之性格》一文中明确支持“王作关续”说,“《北西厢》即世间所流传之《西厢》,王实甫作而关汉卿续之,《惊梦》以后之四出即汉卿所续”,故改写时删掉《惊梦》之后的内容,形成16出本的郭改本《西厢》也在情理之中了。

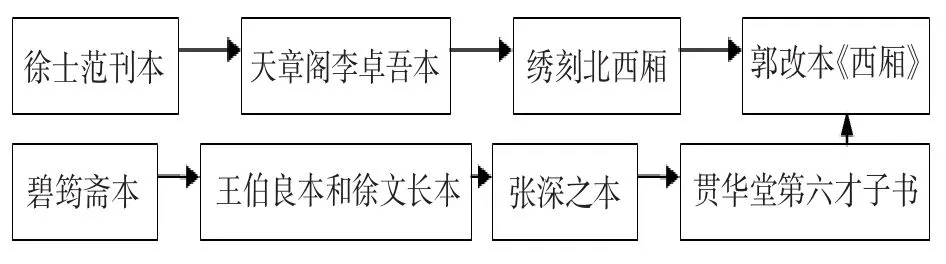

在郭改本《西厢》中,其底本和参照本的比重如何分配?又有何特征呢?首先,目次上,郭改本《西厢》以“出”来分割剧情,同底本,但16个“出名”却与参照本完全相同;其次,曲子方面,郭改本《西厢》共保留了242支曲子,“逐曲逐句”地比对这些曲子与底本和参照本中的曲子可以看到:底本和参照本的曲子大约有950处相异,郭改本《西厢》大约735处同底本,占比约77.4%;大约有200处同参照本,占比约21%;郭沫若糅合底本和参照本而改定的约有15处,占比约1.6%;另外仅有10来处完全是郭沫若自改。其次,说白方面,由于郭沫若要改写成“歌剧”的形式,故其变动极大,遭到了大幅删减和改动,但比对重点词语、句子的使用可以看到:底本和参照本之间的说白至少有36处存在明显差异,而郭改本《西厢》约24处近似于参照本,占比约66.7%,约12处近似于底本,占比约33.3%。由此可以明确以下结论:一是郭改本《西厢》在曲词上主要依据底本《绣刻北西厢》,基本保留了《北西厢》曲子原貌,故其整体上应当归于《北西厢》之谱系;二是郭改本《西厢》在标目和说白上主要依据参照本《贯华堂第六才子书》,可见“金批西厢”在民国时的巨大影响;此外,若按照蒋星煜对于明清《西厢记》刊本系统的研究,《绣刻北西厢》属于徐士范刊本系统,而《贯华堂第六才子书》深受《张深之校正本西厢记》的影响,故当属于碧筠斋本系统,⑦故郭改本《西厢》应当说属于徐士范刊本系统,而受到碧筠斋刊本系统的影响。其渊源当如下图:

以上版本的分析与比对,不单单是为了明确郭改本《西厢》在《西厢记》谱系中的位置,其另外之意义在于辨析郭改本《西厢》创新之处的评价是否确当。比如,曾有研究者提到,郭沫若根据弗洛伊德理论关于“梦”的阐释而对《贯华堂本第六才子书》的《惊梦》进行了删节、添改,并且罗列贯华堂本的一大段唱词、说白加上金圣叹后加的评论文字,同郭改本《西厢》中对应的唱词说白对比,进而得出郭改本《西厢》唱词说白更为简洁之论,但事实上,郭改本《西厢》此处主要依照的是《绣刻北西厢》,自然唱词说白不同于贯华堂本,且没有金圣叹后加的长段评论。同样,也有论者认为,郭沫若对唱词中的衬字及增白进行了诸多修改,进而论证这样修改是为了适应南方读者之需,并以《惊艳》中的【柳叶儿】作为例证。但事实上,此处的【柳叶儿】主要依照的是贯华堂本,而贯华堂本将旧本【柳叶儿】中的好多衬字而删改掉了,故决不能认为这是郭沫若改写的“杰作”。

所以说,这些不当之论都是因为未能认识到郭沫若改写时“以《绣刻北西厢》为底本、以《贯华堂第六才子书》为参照本”,而误以为郭沫若进行了大量的曲词之修改。至于这两篇文章赞誉郭沫若改写时将《西厢记》变“折”为“出”,并且只保留16出,乃为创新之举,更是不当之论。因为前人早有版本如此。

弄清楚版本问题,可以发现郭改本《西厢》的创新性主要不是体现在辞曲说白方面,而主要体现在时空结构方面,试看下面之分析。

三、郭沫若改写本《西厢》的文本特征

郭沫若在该书《序言》中说:“(一)每出均略加布景,一出能划为一幕者划一之,不能者分为数幕,务使排场动作与唱白相一致。(二)凡无谓的旁白、独白,概行删去。……(六)全书概用近代体例——西洋歌剧或诗剧的——即新式标点。”从这段话可以看到,郭沫若力图将《西厢》改写成西洋歌剧或诗剧的文体样式。其实,早在民国九年(1920),郭沫若就曾积极翻译歌剧《浮士德》,并深受其影响,旋即创作了诗剧《棠棣之花》、《女神之再生》、《湘累》。故这次改写,也可以说是郭沫若诗剧(歌剧)创作积累的一次结晶。在此目的支配下,相较于底本《绣刻北西厢》、参照本《贯华堂第六才子书》,以及《弘治本西厢记》《王伯良校定西厢记》《徐士范本西厢记》《凌濛初本西厢记》等古本、善本《西厢记》,郭改本《西厢》文本上体现出明显的近代特征。但他的这次改写并不彻底,而保留了许多《西厢记》的原貌,因而也呈现出较多的元曲文本特征,甚至受到了当时京剧文本的影响。

首先,在文本体制上,郭改本《西厢》没有采用明刊古本《西厢记》分“折”的做法,而是采取了一些明刊本《西厢》常用的分“出”体制,将全剧分为了16出。不过,郭改本《西厢》的大部分“出”下面,又分了“场”——少则2场,多则3场。更值得注意的是,中国戏曲每“出”或每“场”的时空通常是流动的,而郭改本《西厢》中的时空则是固定的,其“出”下面明确标明了一个固定不变的时空,而“场”大都直接以固定不变的空间为名称,故其整体框架为:

第一出 惊艳

第一场 崔莺莺居室

第二场 蒲郡城外

第三场 普救寺前庭

第二出 借厢

第一场 长老方丈,法本在方丈中念经

第二场 普救寺山门

第三出 酬韵

第一场 莺莺居室

第二场 普救寺后庭

第四出 闹斋 普救寺大殿

第五出 听琴

第一场 莺莺居室

第二场 寺中大殿

第三场 白马将军营防

第六出 请宴 张生书斋

第七出 赖婚 崔氏客堂

第八出 琴心 花园

第九出 前候 书斋

第十出 闹简

第一场 莺莺居室

第二场 书斋

第十一出 赖简 花园

第十二出 后候 张生书房

第十三出 酬简

第一场 崔莺莺居室

第二场 书斋

第十四出 拷艳 崔氏堂前

第十五出 哭宴 十里长亭

第十六出 惊梦 草桥店头房

这种“‘出’下分‘场’”的特殊做法,使得郭改本《西厢》与底本和参照本的整体结构大不相同,此做法之因应当有二。一是西剧固定时空观的影响。因为该剧每“出”下面的时空常常是两个、甚或更多,那么按照西剧固定的时空观,只以“出”来分割时空显然无法形成“一出对应一个固定时空”的西剧式的时空结构,故再通过再分“场”——两场甚或更多,让一场对应一个固定时空,这样就比较妥帖地解决了上面的矛盾。二是郭沫若改写的时候,正是京剧大为盛行的时候,而京剧是采用分“场”体制的,故郭改本《西厢》“‘出’下分‘场’”的做法,可能也是为了向“时曲”靠拢,以期获得普通观众的熟悉感。所以,这种做法使得郭改本《西厢》显出了中西戏剧文本体制融合(或曰杂糅)的特殊形态,也显出了一种“时曲化”的倾向。

与固定时空观相联系的,则是郭改本《西厢》也受到了西剧写实时空观的深刻影响,这体现为文本的两个特征。首先,《郭本西厢》的不少“出”或“场”中,对于较为复杂的空间布局和布景都做了较为明晰的规定,以配合特定情境下人物行动展开之需。比如第一出第三场描述道:“普救寺前庭。正面为佛殿,左右为僧房,庭中多植桃柳,法聪坐佛殿前石阶上”;又如第三出第二场描述道:“普救寺后庭,舞台后左侧三分之二为普救寺后庭,正面现张生居屋,右三分之一为崔家花园,两侧中间隔见花孔短墙。”文本中这些描写舞台布景、陈设的地方,其背后体现的是“写实”的时空观念,此类描述文字在中国传统戏曲文本中绝少出现,因为中国传统戏曲强调时空的“写意性”。其次,郭改本《西厢》有一些灯光调度的描述,以配合特定戏剧情境的需要,最典型的出现在第十六出《惊梦》中:开头张生夜宿草桥店,有描述“草桥店头房,夜,舞台光线幽暗”;待张生说,“你点上灯”,有描述“小二点灯下,舞台明亮”;张生进入梦境,有描述“舞台变光,张生起床”;剧情到卒子举火把追赶莺莺至,有描述“舞台改换赤光”;剧情到卒子抢莺莺下,有描述“舞台光线,徐徐复还原状”。可以说,文本中的这些灯光调度描述,就是为了营造一个写实的空间以供人物行动、情节展开。此类情形在传统戏曲文本中也是极为罕见的,因为中国戏曲追求的“写意”时空,在舞台上主要通过演员的表演来完成塑造的,而不讲究灯光调度。所以说,郭改本《西厢》中的这些文字,既可以解释为作者重视舞台演出的原因,更可以解释为作者深受了西方剧本和西方写实戏剧观的影响。

其次,同底本和参照本相比,郭改本《西厢》对人物说白删改极大,可谓面目全非,主要保留了一些动作性强、叙事性强、刻画人物传神的对白,极近西方戏剧(话剧)之特征。尽管如此,郭改本《西厢》仍然保留了《王西厢》的绝大部分曲子,共计242支,虽然没有保留这些曲子的宫调名,但保留了曲子名。不过,相较于底本和参照本,它删去了大约20支曲子,其位置、曲名及删去的得失情况大致如下:

(1)第 2出《借厢》,删去了【迎客仙】【石榴花】【斗鹌鹑】【上小楼】【后】【快活三】【朝天子】【耍孩儿·一煞】诸曲。其中,描写法本形貌的【迎客仙】,叙述张生与法本商量借厢的【石榴花】【斗鹌鹑】【上小楼】【后】,以及描写张生心理活动的【快活三】【朝天子】被删掉,加快了戏剧节奏,可谓得;但为了减少空间的转变而将【耍孩儿·一煞】删掉,似乎不妥,该曲子主要写张生在西厢房相思莺莺难以入睡的行为与心理,是表现张生“痴情志诚”的重要一笔。

(2)第 3出《酬韵》,删去了【乔牌儿】【甜水令】【折桂令】【锦上花】【幺】【碧玉萧】诸曲,删掉主要写道场排场的【乔牌儿】【甜水令】【折桂令】以加快戏剧节奏,可谓得;但删掉莺莺和红娘评价张生的【锦上花】【幺】【碧玉萧】,则不妥,尤其是【锦上花】的“外像儿风流,青春年少;内性儿聪明,冠世才学”是整本《西厢记》中极少的正面状写张生形貌之曲词,也是莺莺喜欢张生的重要原因之一。

(3)第7出《赖婚》,删去了【庆宣和】,本曲有关于小脚儿的描写“门儿外帘儿前将小脚儿那……”,而郭沫若是非常反感这种彰显变态性欲的“拜脚狂”(foot-fetionism)的,[4]故删掉此曲,可谓得。

(4)第9出《前候》,删去了【赏花时】,减少了空间的转移,以现代戏剧观看,可谓得。

(5)第13出《酬简》,删去了【端正好】,删除目的及得失,同(4)。

(6)第16出《惊梦》,删去了总结本出的【络丝娘煞】,得失不明显。

总的来看,郭改本《西厢》之“删曲”,以西剧观来看得大于失,但确实也有不妥之处,这也折射出郭沫若在短短一个月左右的时间完成了《西厢记》的改写,有些仓促。

第三,郭改本《西厢》经过说白的大幅删改后,元杂剧的人物上下场之“上场”发生了重大改变。元杂剧对于人物上场颇有讲究,一般先是四句或两句“上场诗”(又称定场诗),然后是“上场白”(又称定场白),如果人物第一次上场,往往还要通过上场白自报家门。今天看到的明清刊本《西厢记》虽然没有“上场诗”,但每折基本都有“上场白”,之后才开始套曲的演唱。但是,郭改本《西厢》有一半以上的“上场”是直接由人物唱曲开场的,而其他的“上场”也由是人物“对话”开场的,基本上没有独白性质的“上场白”开场的。郭改本《西厢》的这种人物上场方式,完全是受西洋歌剧的影响,呈现出明显的西洋歌剧的文本特征。

整体上看,郭改本《西厢》的文本体制呈现出元杂剧、传奇、近现代戏曲和西洋歌剧交融的状态,颇似一个半中半西、半古半今的过渡性文本。

四、版本学与文化学视角下郭改本《西厢》的价值

目前,还未能找到郭改本《西厢》舞台演出的记载,也许这正是其未能传而弥显之因,但不可否认其文本仍然具有重要的版本学和文化学价值。

首先,从版本研究层面看,郭改本《西厢》拓宽了《西厢记》的版本体系。明清以来,研究者关注的《西厢》版本大致可分为三大类(主要从文体角度看):一是明清时期“北曲《西厢》版本”,包括《王西厢》的各种校注、评传本和翻改、续写本,是流传最久、研究最多的版本系统;二是“南曲《西厢》版本”,包括以南曲翻改、续写《王西厢》的各版本,也是目前研究比较充分的版本系统;三是“花部《西厢》版本”,主要是存在于《缀白裘》、《车王府曲本》,以及京剧和各地方剧种中的翻改性质的“西厢折子戏”或“西厢本戏”,是目前研究开始逐步关注的版本系统。

但是,自清末西剧进入中国并对本土戏曲产生重要影响起,我国现当代的《西厢》版本系统中就开始多出了另外一类——“西剧影响版《西厢》”。狭义的说,该版本系统主要指受西方戏剧影响的“戏剧本《西厢》”;广义的说,该版本系统也包括受西方电影、电视影响的“影视本《西厢》”。该版本系统的发端之作,应该就是郭改本《西厢》,因为虽然其曲词大都同于北曲《西厢》,但其对白、时空设置、人物上场方式等具有明显的西方戏剧的特征,故可称为“西洋歌剧本《西厢》”,这是目前为止见到的最早的“西剧影响本《西厢》”,在明清以来的《西厢记》版本系统中颇为独特。事实上,我们今天接触最多的,恰恰是研究较为薄弱的“花部《西厢》”和“西剧影响版《西厢》”;不过遗憾的是,该版本系统并未有引起《西厢》研究(“西学”)的关注,其原因可能与这些版本产生于近现代及其之后有关,或许也与学界“厚古薄今”的学风有关。

其次,从文化学角度看,郭改本《西厢》典型表征了中国戏曲“与时俱变”的发展规律。明清以降,《王西厢》在“跨文本”流播中就不断发生文体的变更,先是出现了许多“南曲《西厢》”,后又出现了众多的“花部《西厢》”。清末西洋戏剧传入中国之后,对中国古典戏曲的功能、观念、观演等产生了重要影响,加之民初兴起的新式标点之风,共同催生了郭沫若改写本《西厢》的产生。显然,郭改本《西厢》在艺术上虽然融合了西剧的一些特征,但整体上并未有太多独创性,因此同明清时期各个版本的《西厢》一样,也不可能超越《王西厢》,但他们“与时俱变”的文化学意义同样不可忽视:他们都因与时代风尚、文化的嬗递相契合,因而在不同的时代产生了或大或小的影响,体现出明显的“与时俱变”的文化发展规律。

事实上,郭改本《西厢》之后,类似的重新改写中国古典戏曲名著的情形在民国并非孤例。1936年中华书局出版的梁启超著《桃花扇注》也是中西戏剧相互碰撞的产物;此外还有上海大达书局1935年出版的纪兰香标点本《牡丹亭》,上海时还书局1927年出版的许啸天改编的白话小说体新式标点本《西厢》,上海新文化书社1931年出版的何铭标点本《燕子笺》等等。他们不但采用新式标点来重新给予这些古典戏曲名著以句读,而且加上了许多西剧剧本常见的、标志固定时空的“布景”“陈设”等;或者以民国流行的白话小说文体来改造这些古典戏曲名著。

所以说,以郭改本《西厢》为代表的这些“名著改写本”的产生,鲜活地证明了一个规律——戏剧形式的变迁与社会文化思潮之间有着密切的联系,戏剧形式的演变既是自身不断扬弃的过程,也是社会文化思潮催动下的更新蜕变过程。从诸宫调《西厢记》到北杂剧《西厢记》,从《南西厢》到明清刊本中“传奇化”的《北西厢》,从花部《西厢记》再到西剧化的《西厢记》,《西厢记》的形态演变遵循着“时曲化”、“时代化”的流变路线,而“影视版《西厢》”的产生,更是这种文化演变规律的当代表征。不夸张地说,《西厢》故事之所以能够生生不息地代代流传,不但与《王西厢》高超的艺术有关,也跟不同时代出现的、适应了那个时代文化特征的“改写本”之存在有关。

不过遗憾的是,由于古代文学、近代文学和现代文学学科研究对象的限制,民国中后期以郭改本《西厢》为代表的古典戏曲名著改写本一直未能得到重视和发掘,也许在当前“民国旧体文学”研究成为热点的时候,这些改写本的价值及其研究也应该引起关注吧!

注释

:①中国国家图书馆民国书刊架仍然收藏有该书,标注为泰东书局1935年版,其内容与1921年版基本相同;另,北京图书馆编、书目文献出版社1992年出版的《民国时期总书目》之“文学理论·世界文学·中国文学卷(上)”第448页对此亦有记录。

②该书1930年7月第10版时版权页就明确标明“印数一八〇〇〇——二〇〇〇〇册”,该书1935年仍然再版,可见其印数当不低于2万册。

③参看郭沫若:《我的童年》,《郭沫若全集·文学编》第11卷,人民文学出版社1992年版,第53—56页。

④郭沫若留学日本期间,深受当时流行的精神分析学说影响,这可以从其创作的《残春》、《喀尔美萝姑娘》等心理小说中窥出端倪。

⑤学界通常认为此处的“实获斋藏板”包括本套的十种曲,但仍然有诸多不确定处,因与本文无关,故暂且按下不表。

⑥参看[清]金圣叹批评,傅晓航校点:《贯华堂第六才子书西厢记·序》,甘肃人民出版社1985年版。

⑦参看蒋星煜:《〈西厢记〉的文献学研究》,上海古籍出版社1997年版,第24页,第394—403页。

⑧参看王锦厚:《郭沫若与〈西厢记〉》,《现代中文学刊》2012年第5期,第49—50页。

⑨参看彭林祥:《论郭沫若对〈西厢记〉的改编和现代阐释》,《中国现代文学研究丛刊》2011年第3期,第159—167页。

⑩参看王继权,童炜钢编:《郭沫若年谱·上册》,江苏人民出版社1983年版,第107页。

⑪梁启超于1925年8月已经完成了对《桃花扇》的校订注释工作,但1936年方始出版,参看梁启超:《桃花扇注》,中华书局1936年版。

[1]郑伯奇.忆创造社[A].沙上足迹[C].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1999.

[2]郭沫若.创造十年[A].郭沫若全集·文学编第12卷[C].北京:人民文学出版社,1992.

[3]郭沫若.改编本书之主旨[A].西厢(前言)[M].上海:泰东书局,1921.

[4]郭沫若.《西厢》艺术上之批判与其作者之性格[A].西厢(前言)[M].上海:泰东书局,1935.

[5]郭沫若.我的学生时代[A].郭沫若全集·文学编第12卷[C].北京:人民文学出版社,1992.

[6]郭沫若.本书之体例[A].西厢(前言)[M].上海:泰东书局,1935.

[7]吴晓铃.吴晓铃集·第5卷[M].石家庄:河北教育出版社,2006年版.

[8]幺书仪主编.中国文学通典:戏剧通典[M].北京:解放军文艺出版社,1999.

[9]蒋星煜.《西厢记》的文献学研究[M].上海:上海古籍出版社,1997.

[10][清]金圣叹批评,傅晓航校点.贯华堂第六才子书西厢记·序[M].兰州:甘肃人民出版社,1985.

[11]黎锦熙,孙楷第编校.西厢记曲文·序[M].北平:立达书局,1933.

符

:A1003-7225(2017)04-0062-06

*本文为河南省社科规划艺术学一般项目“民国戏曲文学的类型学研究”(编号:2015BYS023)阶段性成果。

2017-10-23

胡非玄(1976— ),男,河南洛阳人,文学博士,南阳师范学院讲师。

(责任编辑:廖久明)