社区在特殊需要儿童社会支持系统中的特殊机理实践探论

朱梅,任锐

(枣庄学院心理与教育科学学院,山东枣庄 277160)

社区在特殊需要儿童社会支持系统中的特殊机理实践探论

朱梅,任锐

(枣庄学院心理与教育科学学院,山东枣庄 277160)

特殊需要儿童属于弱势群体,他们的支持系统是不完整的、断裂的,运用何种资源、通过哪些力量进行弥合成为我们探讨的焦点。本研究通过理论和实证研究,梳理、确立社区在特殊需要儿童社会支持系统中的特殊地位,拉动社会力量进一步完善社会支持系统,探索出一条特殊儿童社区教育发展道路,使特殊需要儿童得到最适当的帮助,赢得尊严与公平。

社区;特殊需要儿童;社会支持系统①

一、问题的提出

(一)特殊需要儿童生存现状的触动

本文中的特殊需要儿童,主要指残障儿童及智障儿童。在我国“强政府、弱社会”的体制下,政府及相关部门一直起着主导作用,而非政府组织的功能尚不健全。随着我国经济社会的转型,国家强调“社会事务社会办”,藉此,政府等职能部门从社会事务领域淡出,导致本已存在的特殊需要儿童救助不力的局面更加严重。联合国《儿童权利公约》明确指出,“确认世界各国都有生活在极端困难下的儿童,对这些儿童需要给予特别的照顾”[1](P54)。而现状是,部分特殊需要儿童依然被封闭在家中与社会隔绝,物质营养、精神营养均达不到良好状态,即使被幸运地送到特殊教育机构接受所谓正规训练的特殊儿童,单调、机械、不合理、缺乏人文关爱的教育方式使得他们难有理想的训练效果,这些特殊儿童家庭普遍缺乏向社会求助的意识,或不知向谁求助,如何求助,因而错失训练最佳期,给个体和家庭带来痛苦,给社会带来负担。长期如此,极易形成严重的个人与社会问题。因此,通过构建与完善特殊需要儿童家庭社会支持系统,充分调动社会资源,动员社会力量参与,预防儿童问题发生、保障儿童权益已迫在眉睫。在诸多社会资源中,社区本身所拥有的亲密感、社会化、守望相助、社会凝聚力等特质,满足了人们认同、归属等心理依存感,实现了自下而上的支援、建议和监察职能,更加强调根据本社区成员的具体需求,提供个别性照顾、关怀和服务。因此,社区的优势凸显出来。本研究通过对山东省枣庄市的调查发现,目前社区的职能发挥远未达到应有的状态,特殊需要儿童家庭获得的支持主要来自家庭内部及朋友,来自于社区的帮助则较少。

儿童社会支持系统是由儿童及其周围与之有接触的人们即支持者,以及儿童与支持者之间的交往活动所构成的系统。根据人类发展生态学的观点,对儿童发展的全面了解除包括对儿童生理、心理发展特点的考察外,也应包括对儿童所处的物质、社会环境发展规律的探讨,系统整体地对儿童社会支持进行研究。从理论层面看,对于全面揭示社会生活环境对儿童身心健康和发展的影响机制,丰富人类发展生态学关于人类发展和生态变迁的理论具有重要意义。[2](P60)从实践层面看,特殊需要儿童本身属于弱势群体,大多还同时被贫穷、情感关怀缺失等问题困扰,换言之,他们的支持系统是不完整的、断裂的。如何调动社会力量,完善社区功能,进而弥合断裂带,用良好的社会支持系统托起特殊需要儿童的明天为本研究的最终目标。

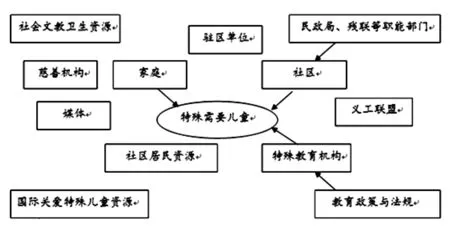

图 特殊需要儿童社会支持系统的断裂状态

如图显示,目前,除了家庭、特殊教育机构,社区可以直接作用于特殊需要儿童,其他能够给予特殊需要儿童切实帮助的诸多社会因素,如驻区单位人力物力资源、社区居民资源、媒体、义工组织、慈善机构、国际关爱特殊儿童资源等等被散在地放置,缺乏与特殊需要儿童的衔接点,而社区则具有把这些因素“衔接”起来的功能。

(二)“达敏”模式的启示

刘佳芬,浙江省宁波市达敏学校校长,打造了宁波海曙的“特殊教育社区化”,首创“达敏学校教育协作理事会”,构建全社会支持特殊教育的社会支持系统,形成“学校课堂与社区课堂相结合”的教学模式,提出“知能整合,知行合一”的达敏教学理论。从最初提出“以生活为中心”的教育理念,实施“生活教育”;到“一切为了学生的生存和发展”,开展“生存教育”;直至“一切为了弱智学生的生存和发展,提高他们的生活质量”,开展“生命教育”,三部曲步步跟进,环环相扣。他们在“以生活为中心”课程的基础上又开设了“弱智学生生涯教育社区化课程”,包括“社区认识、社区使用、社区就业、社区休闲、社区安全”为内容的研究,取得了优异的成果。他们还利用教育协作理事会这个平台,把所在社区和学校周边的超市、农贸市场、宾馆、休闲区、银行、医院、餐馆等资源都变成了教学课堂。达敏学校、海曙区政府以及社会各界为我们呈现了一个融合教育理念下具有中国特色、保护受教育者权益、真正实现教育公平公正的“中国样本”,真正融入到“全纳教育”、“融合教育”的世界发展潮流中。这个以特殊教育协作理事会为平台的开放式的全社会支持系统,运用支持性教育理念,为有特殊教育需要的儿童提供最适度的支持,营造最少障碍的教育环境。支持性教育,破除了隔离式教育中对弱势儿童的过度保护,消除了人们不应有的怜悯与过度同情,同时激发弱势儿童的潜能,为他们赢得了尊严和公平。在“达敏”的启示下,搭建适合于本地区特殊需要儿童的“教育协作理事会”平台,即构建强有力的社会支持系统成为本研究的落脚点。

二、社区特殊机理的梳理

(一)社区理论概述

社会学家对社区的定义有140多种,早期被德国社会学家腾尼斯描述为一种具有共同价值观念的同质人口所组成的关系亲密、守望相助、富有人情味的社会关系,属于社会团体。[3](P15)其它表述如:“社区可以视为地域界限与心理的一致的复杂的社会联合体”。界定方式、角度不同,但在构成社区的基本要素上认识基本一致,即社区应该包括一定数量的人口、一定范围的地域、一定规模的设施、一定特征的文化、一定类型的组织。社区的主要职能为服务职能、管理职能、教育职能、组织职能、经济职能、自治职能等。社区工作的价值观被概括为:尊重人的价值和尊严、社会正义、制度取向、民主和群众参与、互助和社会关怀、社会责任感等。[4](P94)

所谓社区机理,是指社区种种社会关系间的互相依存,将人们的集体生活作为一个整体来看待。这种观点在人类学中被称作功能观点。[5](P22)

(二)社区特殊机理的梳理

1.从社区本质看

我国社区发展是由改革过程中带来的大量社会问题所推动的,政府将社区作为解决社会问题的手段和推动社会发展的重要内容。社区的宗旨是满足人民群众的需要。随着我国社会转型的深入,社区正在成为社会构成的基本细胞,成为承接教育、医疗、后勤保障等社会职能的“口袋”。“为特殊需要儿童提供服务”应当属于社区基本服务职能中的社会救助和福利服务。

2.从社区地缘看

社区从其外来意义上主要是指处于同一地理位置的人们共同工作和生活,建立共同的基础,寻找共同的方法,以使生活更加美好。社区的地缘优势在于提供社会支持,满足个体需求。由于社区对上联系着国家与政府层面的社会支持,对下直接联系着家庭层面的支持,凸显了社区支持的重要,因此,社区支持的关系形式是强关系。基于社区层面的支持所具有的特殊作用,近年来提出的“社区照顾”正是这方面的一个典型反应。“社区照顾”可以解读为“在社区照顾”、“由社区照顾”、“通过社区照顾”,这在一定程度上满足了社会成员的情感需求。[6](P33~39)社区照顾更为尊重个人的权利,注重助人自助,有利于弱势群体正常化的进程。社区是每个居民的家,他们生活在那里,邻里之间容易产生一种“自己人”的感觉,因此,对特殊儿童家庭形成一种自然的接纳。当需要通过各种途径和措施,促进社区凝聚力,调动社区精英的责任感、积极性,发挥他们在人力、物力、财力上的支持时,地缘的优势凸显出来。

3.从社区服务职能看

社区的基本职能是服务于社区居民。服务型政府的宏伟战略构想正是需要社区公共服务作依托。“社区基本公共服务”,即在政府引导和支持下,以公共利益为导向,以社区为基本单元,向全体居民,尤其是弱势群体提供的基本公共产品或服务。[7](P206)纵观西方社区建设的历史,少年儿童,特别是残障儿童一向是社区关怀的主要群体。和现代各国社区发展一样,中国社区发展带有“服务取向”和“问题解决取向”,社区服务以福利服务为主,社区服务者和被服务者之间是一种互济互惠的奉献关系。更要强调的是,社区服务是公共服务的延伸,通过社区组织延伸,这正是社区可以作为特殊儿童社会支持系统衔接点的重要理由。

4.从社区教育职能看

社区教育在我国起步于20世纪90年代后期,其目标是满足社区全员的各种教育需求,提高社区成员的素质和生活质量,促进社区发展。[8]社区教育是创建学习型社会的重要途径与策略,社区教育为终身教育搭建了平台。

在我国《中华人民共和国残疾人保障法》第三章第二十一条规定:“政府、社会、学校应当采取有效措施,解决残疾儿童、少年就学存在的实际困难,帮助其完成义务教育。”利用社区力量,有利于鼓励社区内外社会力量、志愿者等参与社区特殊儿童教育,开展有针对性的咨询服务,为家长提供个别化帮助,实现资源共享。我国社会对家庭教育提供支持,实质是对儿童的受教育权和发展的更深层的保护和支持。“一切为了孩子”是社会支持家庭教育的出发点和归宿。[9](P28)

5.从社区组织职能看

社区组织是资源调动者,通过各种办法和途径充分利用社区内的资源,同时还可以“化缘”,利用各种可能的条件引进社区外部资源为社区特殊需要家庭服务。此外,社区给居民提供了一个自愿参与公共社会生活的氛围,居民可以以志愿者的身份参与社区助残扶贫等公益活动。

社区组织是社区的中介员。不仅可以下达政府部门的指示精神,还可以向上传递民意、民情,让政府切实了解特殊儿童家庭的实际困难和需求,第一时间了解这些家庭的心声,使政府的举措更加切合实际。

衡量成功社区的标准是,在拥有共同的目标或活动的同时,还具有共同的经历和共同的信念。更重要的是必须与社区居民的需求与时俱进。如何实现由单位人向社会人,进而向社区人的观念转变,是社区发展的前提。可以肯定地说,社区服务体系建设的新高潮已经到来。

三、社区实践调查

通过对本地区的调查发现,目前接纳特殊儿童的教育机构主要有三类:一是以语障、听障儿童为主的特殊教育学校;二是以智障儿童为主的培智学校;三是以康复训练为主的康复教育中心。据调查统计,目前在以上三类教育机构的特殊儿童约为435名,占总人数85%,尚有15%的儿童在家中并未得到相应的教育及有针对性的训练,这与融合教育思想及2014年1月我国教育部、发改委、民政部等7部委联合下发的“2014~2016特殊教育提升计划”存在一定差距。

(一)对特殊教育学校教师的访谈

1.只有48%的教师接受过专业培训

由于大部分从业教师没有接受过正规特殊教育方面的培训或学习,使得教师们在教学中,难以利用特殊教育的理论和相应的技能对儿童进行有针对性的训练。调查发现,某班8名儿童,1名脑瘫儿童,7名自闭症儿童,统一被要求练习写自己的名字,其中有一名自闭症儿童不听指挥,频频离座,又被频频“揪回”,整个过程没有任何语言交流。孩子感受不到快乐,教师也严重缺乏成就感。特殊教育师资的职业倦怠是普遍存在的问题,专业素养和专业技能也亟待提高。

2.特殊教育补贴执行不到位

与山东省沿海地区相比,本地区教师特教津贴有一定的差距。1985年国家重申:盲、聋哑学校的教师及智力落后儿童学校的教师发给本人基础工资加职务工资之和的15%的补贴费。一些经济较发达地区将特殊教育工作者享受的标准提高到25%或30%,而本地区远未达到此标准。加之工作辛苦,在一定程度上影响了教师们的工作积极性。

3.只靠特教老师的培训,孤掌难鸣

调查中发现,各特殊教育机构缺少与社区等教育组织的联合,学生在校学习五天,回家后没有训练的延伸,巩固训练和现实情境的训练尤其对智障儿童来说,更加重要,从而在很大程度上影响了学习效果。

(二)对残障、智障儿童家长的访谈

1.约28%的家庭是不完全家庭

该问题在个别班级中,情况更加严重。一个班级的7名孤独症儿童中有4名是单亲家庭,且大多是跟着年迈的隔代老人一起生活,情感严重缺乏。有一名儿童,出生后被医院诊断出脑瘫后,母亲抛下他回了四川老家,再无联系,父亲外出打工,极少回家,由多病的奶奶勉强照顾。

2.约75%的家庭有经济困难

被调查的特殊儿童家长普遍受教育程度较低,收入相对较低,生活极为拮据。有些家长坚持每天让残障、智障儿童上学,只是为了政府补助的免费午餐。

3.约65%的家长与社区组织无联系

当问及与住处所在社区的联系状况时,大部分家长表示每年过年时会有社区领导代表政府给孩子送红包,这基本是家庭与社区的所有互动。

4.约30%的特殊儿童及家长排斥陌生人的帮助

在与这些特殊儿童的初次接触中,大多数孩子表现得较冷漠、提防。熟络后偶尔会有一些友好的表示。家长排斥陌生人的主要原因是怕孩子给别人带来麻烦,被嫌弃。

(三)对社区工作人员的访谈

1.普遍缺乏工作热情

在对12个社区的社区领导及分管民政工作的人员访谈时,发现其普遍缺乏工作热情,工作积极性和主动性较差。社区一般工作人员,特别是窗口服务的人员,大多是聘任的临时工,学历较低,工资待遇较低。

2.对辖区特殊儿童状况比较陌生

工作人员表示,如果残障儿童到残联或民政部门登记,他们就有记录,否则,就不会留有信息。上级部门如果前来走访特殊儿童家庭,也只是针对登记在册的家庭。由此工作的被动性可见一斑。

3.缺乏与社会其它组织联合的意识

社区人力资源极其丰富,比如小区内从事卫生、教育等工作的居民、义工联盟、驻区单位等。但社区组织极少考虑借助社会的力量帮扶特殊需要儿童,认为这不是他们的职责所在。

(四)对以义工联盟为代表的社会力量的访谈

义工联盟对帮扶特殊需要儿童工作拥有极大热情,他们一方面可以向省级相关部门反映,为特困儿童申请帮扶资金,另一方面,动员社会力量为特困儿童积极募捐,发动义工为部分家庭提供人力物力帮助,积极做好社区与家庭的沟通工作。

四、特殊需要儿童社会支持系统的构建

(一)社会支持系统场域中的实证研究充盈着人文主义精神

2014年1月8日,国务院办公厅转发教育部、民政部、中国残联等七大部委联合下发特殊教育提升计划(2014~2016年)的通知(国办发〔2014〕1号)。通知强调,发展特殊教育是推进教育公平、实现教育现代化的重要内容,是坚持以人为本理念、弘扬人道主义精神的重要举措,是保障和改善民生、构建社会主义和谐社会的重要任务。

本研究通过理论和实证研究,从生态圈理论出发,确立社区在特殊需要儿童社会支持系统中的特殊地位,将其个性特征置于整体的社会场域加以考虑;了解特殊儿童的真实诉求,由内而外地审视各种社会因素,拉动社会力量进一步完善社会支持系统,将系统中各因素的自身属性作为理解其关系结构的基础,把社区作为关系衔接点;探索出一条适合于经济相对落后,规模相对较小城市的特殊儿童社区教育发展道路,使特殊需要儿童得到最适当的帮助,赢得尊严与公平。

因此,面对特殊需要儿童群体,观念与心态的转变首当其冲。

(二)优化专业课程设置,为地方储备融合教育师资

《特殊教育提升计划(2014~2016)》明确指出,“扩大特殊教育教师培养规模,加大特殊教育教师培训力度,提高特殊教育教师的专业化水平”。目前,我国的普通教育教师与特殊教育教师的培养体系彼此独立,根据对“普通师范院校特殊教育课程开设情况的调查”发现:137所师范院校中已开设特殊教育必修或选修课程的仅有19所,占调查总数的13.9%。因此,普通教育教师由于缺乏特殊教育方面的知识与技能,使得他们在面对特殊需要儿童时常常不知所措,无法提供其所需要的特殊教育及其相关服务,这样不仅使特殊需要儿童处于混沌状态,教师本人也充满强烈的挫败感。由此可见,普通教育教师的特殊教育能力匮乏已成为制约融合教育持续发展的瓶颈因素。因此,融合教育教师培养是我国教育改革与发展的必然要求。优化专业课程设置,是现阶段高效培养融合教育教师的有效途径。一方面在原有普通教育教师培养课程中,整合有关融合教育或特殊教育内容;另一方面,按照“以能力促贯通”的原则,以融合教育准教师的专业能力发展为核心,课程设置上将专业知识、专业理念与师德贯穿其中,在实践中建立以发展为取向的学习观。

(三)非营利组织与社区联合,有效率地为特殊儿童提供服务

非营利组织主要指义工联盟等组织。从其公益使命看,核心结构即公益。一方面,这种公益性特征除了扮演公共利益的提供者,更是公共利益的倡导者,它们尤其会选择像特殊需要儿童这样的群体作为其服务对象;另一方面,这些组织往往承接了一部分政府转移出来的福利服务职能,与社区职能有很多的契合,易于渗透到社区中,与之形成合力。

(四)构建以社区为衔接点的特殊需要儿童社会支持系统

首先,将社区已有资源网络形成对特殊需要儿童的支持;其次,目前我国从“街居制”到“社区制”的发展,体现为“自下而上”的支援、建议和监察能力,更强调个别性照顾、关怀、服务,为特殊需要儿童社会支持系统建设提供了制度保障;再次,以社区为基础,加强政府、营利机构和非政府机构的合作,鼓励社区居民开展互助性服务,社区居民也可以提供有偿服务。

社会生活无疑是儿童锻炼社会行为能力最好的实践场所,没有人有权利剥夺特殊需要儿童亲历社会实践的机会。社区活动对残障儿童的意义在于使其能够由“我是别人的麻烦”变为“不给别人添麻烦”进而“帮助别人解决麻烦”,而实现这一目标的前提是社区成员乃至整个社会支持系统中每个环节的每位成员改变观念,不能带着“怜悯”之心,急于替他们抹平成长道路上的坎坷,而是给他们呈现真实的生活面貌,在平等交往中使其认识社会、感受人情、获得生存与生活的能力。这样,儿童不仅能够学会关心自己、家人,还能够关心伙伴、邻里。只有具备了在实际生活中解决问题的能力,特殊需要儿童才能告别疏离感,产生自尊感,更好地融入主流社会,过有尊严、有品质的生活,才有望实现真正意义上的社会性康复。在此过程中,社区成员亦真正践行了社区精神——守望相助。

[1]蔡迎琪.幼儿教育政策法规[M].北京:高等教育出版社,2014.

[2]易进.儿童社会支持系统——一个重要的研究课题[J].心理发展与教育,1999,(2).

[3]景天魁.社区的基本理论与方法[M].北京:北京师范大学出版社,2009.

[4]李沂靖.社区价值观[M].北京:中国社会出版社,2010.

[5]费孝通.费孝通文集(第12卷)[M].北京:群言出版社,1999.

[6]行红芳,顾江霞.社会支持系统的断裂与弥合——基于脆弱儿童实际生活状况的分析[J].青年研究,2006,(8).

[7]李瑞环.学哲学用哲学[M].北京:中国人民大学出版社,2005.

[8]全国教育科学规划领导小组办公室.“学习型社区建设与社区教育发展研究”研究成果述评[J].当代教育论坛,2008,(1).

[9]冯晓霞.中国家庭教育的社会支持系统[J].学前教育研究,1997,(3).

[责任编辑:郭震旦]

Practice Discussion about Special Mechanism of Community in Children with Special Needs Social Support System

ZHU Mei, REN Rui

(Zaozhuang University,Institute of Psychology and Education Science,Zaozhuang 277160,China)

Children with special needs belong to vulnerable groups, their support system is not complete, fracture, using what resources, by what power bridge become the focus of our discussion. Through theoretical and empirical research, combing, establishing community special status in children with special needs social support system, stimulating social forces to further improve the social support system, to explore a development road of community education for special children, so that children with special needs get the most appropriate help to win dignity and fairness.

Community; Children with special needs; Social support system

2016-11-18

2013年年度教育部人文社会科学研究规划基金项目(项目编号:13YJA880115);2015年度山东省属本科高校教学改革研究项目(项目编号:2015M213)。

朱梅(1965-),女,山东枣庄人,枣庄学院心理与教育科学学院副教授,主要从事学前儿童心理发展与儿童家庭教育研究;任锐(1982-),女,山东枣庄人,枣庄学院心理与教育科学学院助教,主要从事儿童早教研究。

G459

A

1004-7077(2017)01-0133-06