以北京为标杆的2035协调发展指标比较

■ IUD中国领导决策信息中心·大数据战略重点实验室

《北京城市总体规划(2016年-2035年)》对“协调发展”提出7项核心评价指标,其中常住人口规模、城六区常住人口规模2项属“人口红线”;城乡建设用地规模、平原地区开发强度属“土地红线”。居民收入弹性系数、实名注册志愿者与常住人口比重、城乡职住用地比例是共享理念在经济发展过程中的体现。本文以北京市为标杆,参照国际特大城市发展经验,整理了相关重要指标的现状,为各地制定面向2035年的协调发展目标提供参考。

常住人口规模2300万人

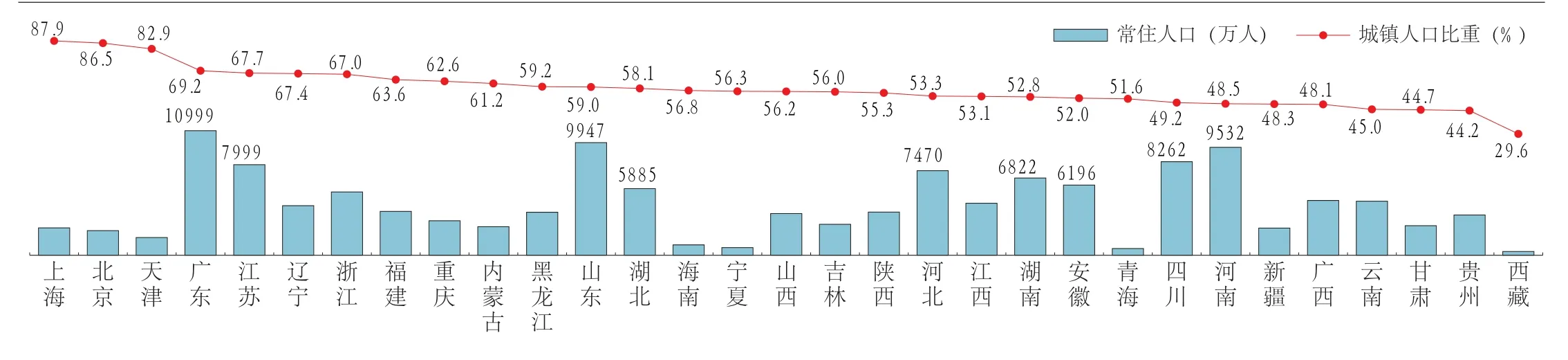

2016年31个省(市区)常住人口数及城镇人口所占比重

【数据说】2016年末,北京市常住外来人口为807.5万人,比2015年减少15.1万人,下降幅度为1.8%;城六区常住人口为1247.5万人,比上年减少35.3万人,下降2.8%,占全市常住人口的比重由59.1%下降到57.4%。

目前,多地在各自“十三五”规划纲要中划定了未来五年的人口控制“红线”。如北上广深四城市明确,到2020年,常住人口总量控制在2300万人、2500万人、1550万人、1480万人以内。按照2016年末数据测算,未来五年,这4个城市的人口增长空间分别为127万人、80万人、145.65万人、289.16万人。

从人口密度看,北京中心城区集中建设区到2020年常住人口密度由现状1.4万人/km2下降到1.2万人/km2左右,到2035年控制在1.2万人/km2以内。北京城市副中心到2020年常住人口规模调控目标为100万人左右;到2035年为130万人以内,按照副中心155平方公里的规划面积,人口密度将分别达到0.65万人/km2、0.84万人/km2。

上海自“十二五”规划起首次提出“七大新城”概念,城市建设的重心开始向郊区转移。到2040年新城人口密度控制在1.2万人/km2以上,新市镇人口密度控制在1.0万人/km2以上。

北京与纽约核心城区人口密度比较城市 核心城区 面积km2人口(万人)人口密度(万人/km2)纽约(2016年数)曼哈顿 60 168 2.8布鲁克林 251 263 1皇后区 460 230 0.5布朗克斯 114 145.6 1.28斯塔滕岛 155 47.6 0.31东城区 41.86 90.5 2.16西城区 50.53 129.8 2.57朝阳区 455.08 395.5 0.87丰台区 305.8 232.4 0.76石景山区 84.32 65.2 0.77海淀区 430.73 369.4 0.86北京(2015年数)

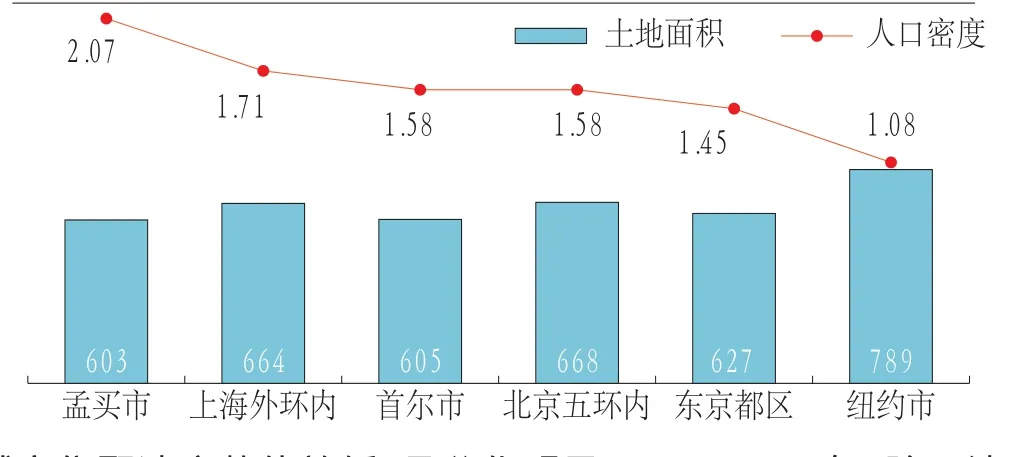

与世界特大城市相比,北京市五环内、上海市外环内人口密度分别高达1.58、1.71万人/km2,接近首尔市的1.58万人/km2(高峰曾达1.75万人/km2),明显高于东京都区的1.45万人/km2。有观点认为,在当前土地面积条件下,北京、上海的核心区域人口已经严重饱和。

尤其是从全球都市圈(或城市群)的角度看,据《世界人口展望2017》测算,纽约都市区人口密度为1800人/km2,上海(含江浙)、北京(含河北)、广州(含佛山)、深圳、天津、成都2016年人口密度分别达到5800、5200、4900、7000、5600、6300 人 /km2。

全球主要大都市区域人口密度(万人、人/平方公里)

数据显示,“十二五”期间,除天津和福建外,其他东部地区人口年均增速较2001-2010年均有不同程度的下滑。特别是东北地区人口增速下降严重,黑龙江于2014年、辽宁于2015年开始负增长。分城市看,人口向大都市区和区域中心城市集聚速度整体放缓,且分化明显。2011-2015年,除天津、重庆(主城9区)、石家庄、南宁和福州外,其他城市常住人口年均增量较2001-2010年均有不同程度的减少。而近日国家卫计委发布的《中国流动人口发展报告2017》也从全国整体情况证实了这种趋势,我国流动人口总量2015年开始下降,2015年、2016年我国流动人口总量为2.47亿人和2.45亿人,分别较上一年减少568万人和171万人。流动人口平均居留时间(年)持续上升,由2011年的4.8年升至2016年的5.7年,人口流动的稳定性增强。

全球主要大都市核心区域人口密度(平方公里、万人/平方公里)

目前,有关专家已经对诸如北京“驱离所谓低端人口”等举措提出不同意见。各地在对标北京制定未来城市人口规模调控目标时,也要充分考虑到总体人口规模下降和流动人口减少的大趋势,以新的人口观念来谋划城市人口政策。

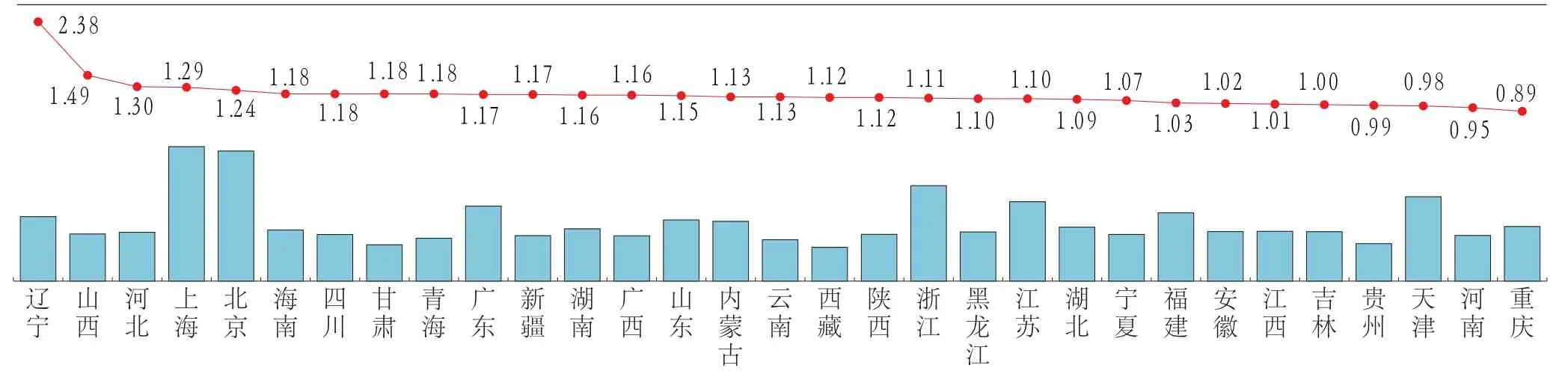

2016年31个省(市区)居民人均可支配收入及收入弹性系数 居民人均可支配收入(元) 弹性系数

【数据说】2016年,北京市居民收入弹性系数达到1.24,新总规提出到2020年,居民收入增长要与经济增长同步。

居民收入弹性系数1.24

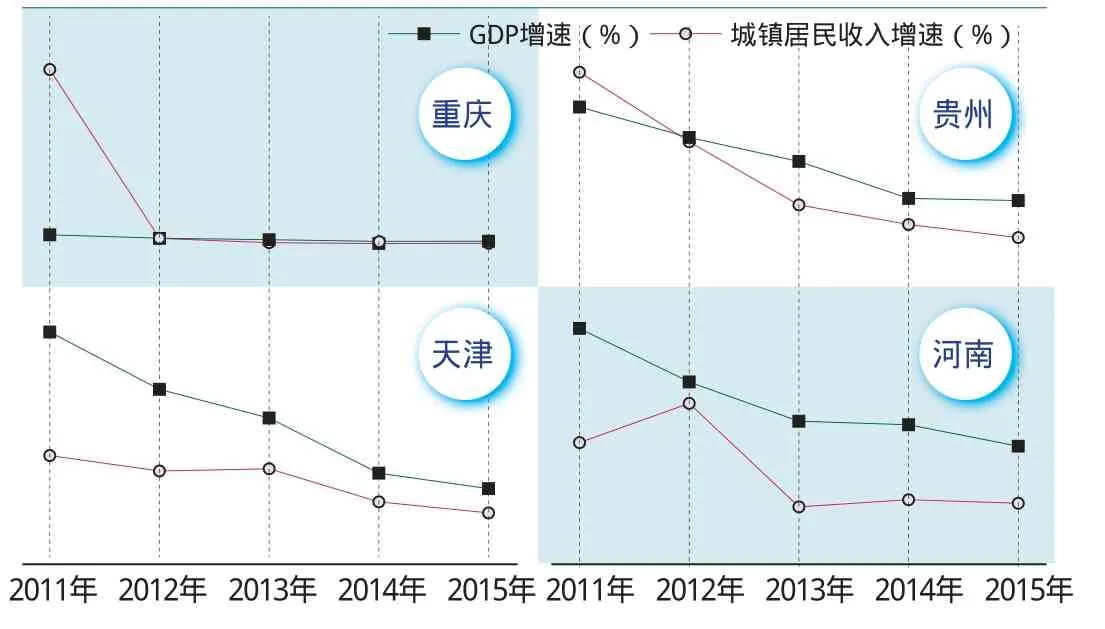

“十二五”期间北京市GDP增长与居民收入增速比较 (%)

居民收入弹性系数是指衡量居民收入增长速度与GDP增长速度协调性的重要指标。有专家分析认为,在居民收入一定的情况下,这个指标很难达到目标、还可能会降低,就是难以做到居民收入和经济发展同步,要完成这样的一个目标,不是快速增长GDP,而是要重视改革分配制度,通过直接的和间接的分配手段,让老百姓有更多的收入、赢得更多的好处,这是共享理念在这个指标上的体现。

从“十二五”期间北京市GDP增长速度与城乡居民人均可支配收入的增长曲线对比中可以看出,五年中城镇居民收入增长只在2015年超过GDP增速,农村居民收入增长4次超过(含等于)GDP增速。这种现象放眼全国也是普遍存在的,如重庆、天津、河南、贵州这四地是近年来东中西部经济增长的领头羊,但是,城镇居民的人均收入增长却没有跟上GDP增长。

值得注意的是,辽宁在2016年GDP增速为-2.5%的情况下,居民收入仍可以增长6%。一方面得益于各类社会保障标准调高拉动转移性收入增长,另一方面收入来源多元化的趋向开始显现,经营、财产性收入比例开始上升,成为居民收入增长的亮点。当前随着收入分配制度改革的深入推进,各地在对标北京制定未来居民收入增长目标时,可将“弹性增长”纳入目标体系,更直观地反映经济增长的同时给居民带来的获得感。

“十二五”期间重庆/天津/贵州/河南4地GDP增长与居民收入增长对比

注册志愿者占比18.3%

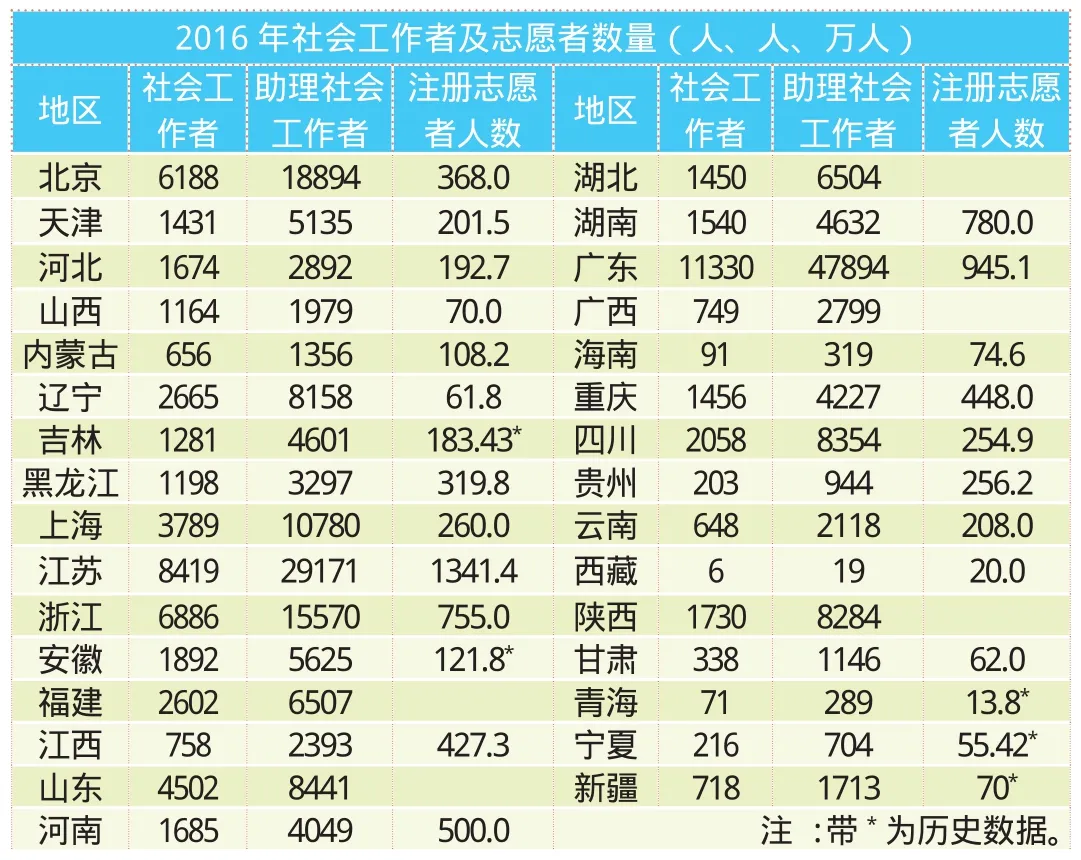

【数据说】到2020年,北京市实名注册志愿者与常住人口比值由现状0.152提高到约0.183,到2035年提高到约0.21。2016年,北京市注册志愿者占居民人口比重达17.11%,全国第一。

注册志愿者人数占居民人口比例是衡量社会发展和文明进步的重要指标之一。截至2016年底,我国共有3278万名志愿者在全国志愿服务信息系统注册,注册志愿者人数占常住人口的比重全国平均为2.56%。有11个省份的比例高于平均水平,比例最高的三个为北京市(17.11%)、重庆市(15.20%)和上海市(10.85%)。

另外,志愿者志愿服务时间逐步增加。截至2016年底,在全国志愿服务信息系统注册的志愿者累计志愿服务时间达到4.2亿小时,人均志愿服务时间为11.93小时。其中,上海市人均志愿服务时间最长,为73.63小时。排名全国第一。

志愿者是社会服务体系中的重要力量,也是职业社会工作者的职业起点。《2016年度广州市社会组织发展报告》显示,在广州市已有的7025个社会组织中,社会团体2714个,民办非企业单位4285个,非公募基金会26个。在民办社工服务方面,广州在财政投入、社工专业人才、民办社工服务机构和专业服务受益人群数量上均居全国之首。各地在对标北京制定社会服务体系发展目标时,可将“注册志愿者占常住人口”纳入目标体系,充分反映志愿服务与城市文明水平协调发展进程。

城乡建设用地规模2760km2

【数据说】2011年至2014年,北京市建设用地和城乡建设用地增长速度均明显放缓,2014年建设用地和城乡建设用地增长规模分别为2011年的48.5%和38.6%。

北京新总规对不同类型土地利用情况做出相应的目标约束(如下表),提出到2020年全市城乡建设用地规模由现状2921平方公里减到2860平方公里左右,到2035年减到2760平方公里左右;同时确定城镇建设空间刚性管控边界和约束性指标,永久性城市开发边界范围原则上不超过市域面积的20%。到2020年集中建设区(城市开发边界内)面积约占市域面积的14%。而在上海2040规划中,城市开发边界内建设用地在全市规划建设用地总规模中的比重达到80%以上。

停止新增建设用地政策出台的目的是促使更加合理、集约地利用土地。早在2015年发布的“珠江三角洲全域规划项目”研究报告结果显示,在珠三角城市国土开发强度上,深圳以接近50%位于四大一线城市之首。而京沪2014年数据显示,北京的城市开发强度扣除山区后为57%,而上海为43%,均已超过30%的国际警戒线,而日本三大都市圈的城市开发强度仅为16%,巴黎大区为21%。因此,北京在土地资源整合利用规划中提出,到2020年,全市土地开发强度控制在22.7%以内,平原地区土地开发强度控制在45%以内。而在国家层面,今年2月印发的《全国国土规划纲要(2016—2030年)》明确,到2030年国土开发强度控制在4.62%以内。这是我国首个全国性国土开发与保护的战略性、综合性、基础性规划。

★☆从土地集约利用看,江苏2013年土地开发强度已达到20.99%,居全国各省(区)首位。 “十二五”期间江苏省节地水平和产出效益实现极大提升,全省单位GDP建设用地占用规模由每亿元780亩下降到520亩,下降33%,超额完成了国家下达江苏的31%任务;建设用地地均GDP产出水平由每亩12.8万元增长到19.2万元,增长50%。

城乡职住用地比例1:2

【数据说】北京在2016年两会上首次阐述了“职住平衡”下的房地产政策方向;新总规2035首次将“职住平衡”作为政策目标被提出, 2016年,北京市城乡职住用地比例为1:1.3。

北京新总规提出,到2020年全市城乡职住用地比例调整为1:1.5以上,到2035年调整为1:2以上;城乡居住用地占城乡建设用地比重由现状36%提高到37%以上,到2035年提高到39%—40%。职住比=就业岗位/居住人口。职住比越高,表明就业环境比重越大;职住比越低,表明居住功能比重越大。职住平衡不是住在郊区去城区工作,而是工作和居住都在郊区新城,减少钟摆式的潮汐交通。因此,“住”“行”是解决职住分离现象的关键所在。

从2011年起,北京先后在朝阳区平房乡等5个集体土地地块开展了租赁住房项目试点,建设租赁住房1.28万套。今后5年,北京计划建设租赁住房50万套,并主要通过集体建设用地安排。今年8月底,继京沪之后,沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、佛山、肇庆、成都等11个城市也将开展利用集体建设用地建设租赁住房试点。

到2035年,北京市规划城乡居住用地约1100平方公里,其中位于农村集体土地上的居住用地(含宅基地)约500平方公里。未来5年新供应各类住房150万套以上。其中,共有产权住房、中小套型普通商品住房按规划比例测算至少有51.45万套,面向非京籍人口的共有产权房至少22万套。而上海提出,到2040年,中心城轨道交能线网密度提高到1.1km/km2以上,轨道交通站点600米覆盖面积、人口、岗位比例分别达到60%、70%、75%以上。深圳市在今年上半年提出要“多渠道安排筹集建设人才住房和保障性住房”,本年度新增安排建设保障性安居工程项目5万套。职住平衡是未来城市总规修编中的核心内容之一,各地在对标北京制定相关发展目标时,可进一步加大城乡居住面积用地,通过更精细的土地开发政策,促进职住平衡。

2016年世界主要国家宜居面积排行(前20名)

★☆世界各国宜居面积分布不均,最宜居的地理环境主要分布在西欧、北美、东亚、南美南部,澳洲大陆、非洲南部。“环境比较适宜人类居住生活的面积占国家总面积比例的大小”为国家宜居面积。2015年,美国领土宜居面积的比例较高,达到80%,约750万平方公里,位居世界第一,中国宜居面积约500万平方公里,位居世界第二,巴西宜居面积425万平方公里,位居第三。从宜居面积的人口密度来看,埃及最高,达792.67人/平方公里,日本和印度分列第二、三位。