李鱓故居、别墅、墓地考

◎ 任祖镛

李鱓故居、别墅、墓地考

◎ 任祖镛

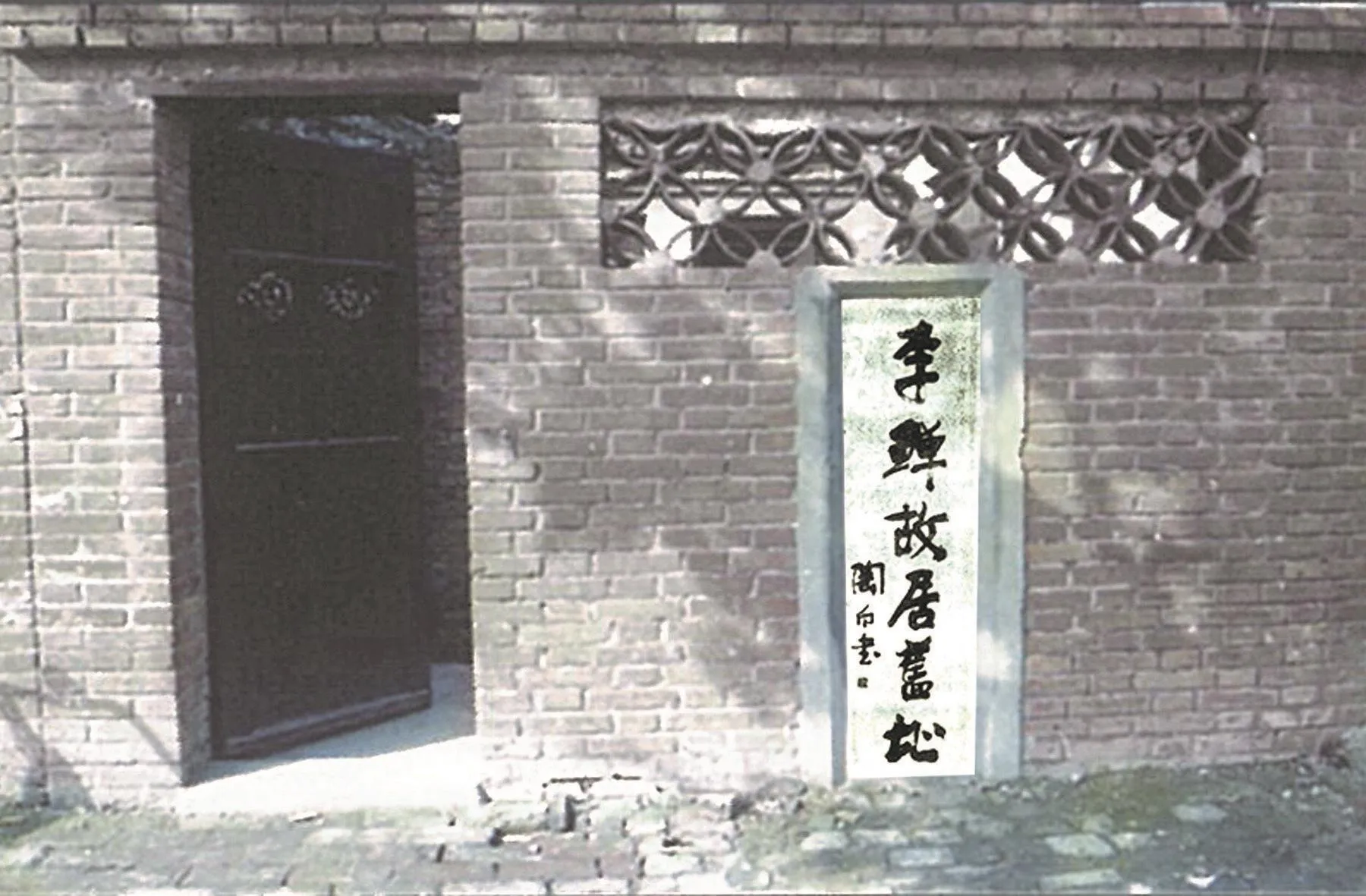

李鱓(1686-1760)字宗扬,号复堂,别号懊道人、墨磨人。世人谓“字要板桥,画要复堂”,可见他的画在八怪中的地位非同一般。而李鱓的故居、别墅与墓地究竟在何处?却真伪难辨。现在能看到的“李鱓故居”,只有一方嵌在原兴化昭阳中学西北角教工宿舍围墙中的“李鱓故居遗址旧址”石碑,这是1983年10月纪念郑板桥诞辰290周年之前,县文化部门请江苏省委原宣传部长陶白同志题写的。为了考证准确,首先必须了解一下李氏由句容迁兴化后的居住情况。

一、李氏由句容迁兴化后的居住情况

兴化《李氏族谱》以北宋仁宗至和年间由福建邵武迁居无锡的李赓(以长孙李纲贵,赠太保)为一世主,李赓之子李夔为二世祖。夔之子三世祖李纲,北宋徽宗政和二年(1112)进士,建炎元年(1127)宋高宗一度起用李纲为尚书右仆射兼中书侍郎(右相),后封陇西郡开国公,五十八岁去世后赠太保太傅太师,谥忠定。至第十四世李旺一由无锡迁句容农村务农。李旺一之孙十六世李秀由句容迁兴化,在兴化东门外卖豆腐,其后十七世李旭、十八世李镗皆子承父业开豆腐店,住在兴化东门外大街今状元坊北侧小巷内。

民谚云:“人生三大苦,打铁撑船磨豆腐。”做豆腐劳作辛苦,李镗夫妇就省吃俭用,加上前两代开豆腐店留下的积蓄,让儿子李春芳、李其芳上私塾,参加科举考试,走读书做官,光宗耀祖之路。

李春芳嘉靖二十六年中状元后,至嘉靖四十四年(1565)才在城内四牌楼与八字桥之间的东大街北侧建了元老府。后来他的八个儿子除第三子茂德一房举家回句容守祖墓外,也都有自己的住房——“尚书府”“上元府”“狮子府”等七府。但李家的别墅到李春芳的孙辈才有,而且是他的第二个儿子李茂材之子李思诚开始修建的。

李思诚是李茂材次子,万历廿六年(1598)进士,天启六年升任礼部尚书,加太子太保,位至“三公”。后被宦官魏忠贤诬陷削籍。思诚被削职归来后,在海子池南筑枣园。清咸丰《重修兴化县志·卷一·古迹·枣园》云:“明邑人李思诚筑,其孙清隐于此,在海子池南。”

海子池在兴化城内北部,与市河及四门水关相通,起防洪蓄水作用。刘熙载《答问海子池》云:“兴化故有海子池焉,相传其水虽大,旱之岁不竭,若海然,故以名也。”(《昨非集·卷二》)海子池北面是昭阳十二景之一的“玄武灵台”,台上有“襟淮楼”,清孔尚任随工部侍郎孙在丰治淮,曾“馆此三阅月”,改名“海光楼”,并为之题额,撰《海光楼记》。当时有诗云“相传拱极是仙台,一望荷花十里开”,池边堤上又绿树成荫,台上绿波亭楹联为“五六月间无暑气,二三更后有渔歌”。枣园在海子池南,与玄武灵台襟怀楼相望,是城内风光秀丽之处。李思诚还在海子池西建了“漪园”,后属吴氏。

不过“枣园”只是李思诚别墅,他的府第在长安桥南堍,长安街西侧,门楼有两层楼高,上有横匾“尚书府”(青底金字),大门两边石鼓有一人高。1958年大跃进筑马路,尚书府才被拆掉。

李思诚之孙李清,年少时父亲李长祺去世,由祖父李思诚抚养成人。李清崇祯四年(1631)中进士,在崇祯及南明弘光朝廷任职,历任刑、吏、工科给事中,大理寺丞等职,明朝灭亡后隐居兴化枣园。他不住尚书府而住枣园,是因为枣园内有水明楼、杏花楼、土窟楼、补亭、澹宁斋等建筑,比尚书府内仅有几进平房更适合长期隐居。

除李清隐居枣园外,李茂材长子李思敬之子李长倩也筑了“曼园”,后为其子李淦隐居之所。还有“鸾啸堂”即“河干草堂”,是李茂材第三子李思明之孙李沂与友人唱和处。可见这四处园林都是李春芳次子李茂材一房三个儿子后辈的别墅。

那么李鱓的故居与别墅在何处?

二、李鱓故居不在“海子池西岸”,而在上元巷北端。

一本李鱓传记云:“李鱓的家在兴化城内海子池西岸。海子池……是兴化城内最深的一个水池,……从明至清,李氏家族在海子池南岸、西岸筑了若干园林,如枣园、曼园、漪园、鸾啸堂等。”(黄俶成《画仙春秋(李鱓传)》,人民出版社,2001,15-16页)这一说法值得商榷。

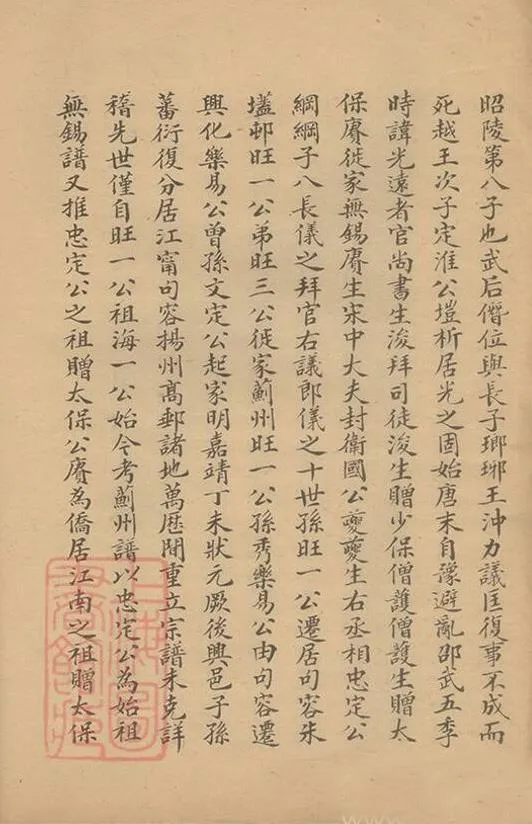

李鱓的家是不是住在海子池西岸,首先要看他是不是李春芳第二个儿子李茂材的后代。按《李氏族谱》,从李春芳起以“芳茂思长,水木火土,诗礼传家远,簪缨衍庆隆”28个字排辈。李鱓的“鱓”字,“鱼”旁从“火”,属“火”字辈,是李春芳第四个儿子李茂功的后代,按字辈他是第七代。他的祖父李法(“水”字辈)与李春芳第二个儿子李茂材的重孙李清、李淦、李沂同辈;李鱓父亲李朱衣(“朱”从“木”)是“木”字辈。

如前所述,海子池西岸都是李茂材后代所建,并无李茂功后代建的园林。而且李鱓是李茂功六世孙,李春芳七世孙,与李春芳第二个儿子李茂材的后代已出了“五 服”(指 高 祖、曾祖、祖、父、子五代)。因此,《画仙春秋》说“兴化李氏家族在海子池南岸、西岸筑了若干园林”虽确有其事,但没有弄清这些园林都是二房李茂材后代所有,与四房李茂功后代李鱓无关。因此,说李鱓“家在兴化城内海子池西岸”毫无根据。

《李氏族谱》

可以想见,如果海子池边李氏园林有李鱓产权,他也没有必要在城西升仙荡东侧买地建浮沤馆了。从乾隆十四年(1749)李鱓六十四岁所画《花鸟长卷》题识来看,“余薄宦归來,空囊如洗,糊口砚田,终日埋头笔墨,以画为业,可慨也夫。”可见他当时手头并不宽裕,建浮沤馆是勉力为之。

那么李鱓的故居在何处呢?李鱓故居在兴化牌楼西路北侧上元巷北端,大门坐东朝西,后称“上元府”。上元巷的位置在牌楼西路北侧,今贵宾楼与人防工程(地下停车场)之间小巷。现在虽被建筑物所阻断,但仍有踪迹可觅:在今上元街二号楼西半部,北至府前街南侧这一方土地,就是当年李鱓故居的一排五进朝南古宅。古宅最北边一进是我的老师蔡培居住,中间两进是另一户人家,南边两进仍为李姓所居。听蔡老师说,这都是李鱓家的房子,后面三进卖了,所以前后隔断,在西墙各自开门进出,成为三家。天井都不大,地势较低,有些潮湿,这可能是李鱓构建浮沤馆、砌梦天楼的原因。

三、李鱓别墅“浮沤馆”的构建时间与其后的变迁

浮沤馆是李鱓别墅。县志云:“浮沤馆,顺天翁方纲记云:‘是园在兴化南城内升仙里,元柴默庵飞升故地也,沟渠映带,竹树阴森。李复堂鱓因其地之幽僻,曾构楼阁数椽,缀以花草,以为退休之所,赋诗作画,日与诸名士啸傲其间,号曰浮沤馆。’”(〔清〕咸丰《重修兴化县志·卷一·古迹·浮沤馆》)。柴默庵是元末兴化隐士,住在荡边,修行成仙,白日飞升,邑人就在他的住地筑柴仙祠以纪念,后来这一带为“升仙里”,荡名“升仙荡”。

从“李复堂鱓因其地之幽僻,曾构楼阁数椽,缀以花草,以为退休之所”这句话可看出,这是李鱓退休后才建的,并非他的祖宅。李鱓侄孙李福祚所作《浮沤馆》诗小序说“尝宰滕县,罢归后筑此”,诗句则云:“当年滕县赋归来,故乡老屋生苍苔。城南买地创别墅,身督奴子锄蒿莱。结构艰辛非草草,几度经营腹中稿。茂林相背疑神工,怪石玲珑诧天造。”可见是因故居潮湿,才买地另见别墅。至于具体构建时间可据以下情况推算:

李鱓从乾隆四年(1739)任滕县知县,至次年二月因“忤大吏罢归,留滕者三年。”(《滕县志》),至乾隆八年离开滕县后又曾在济南、扬州逗留。中國歷史博物館所藏李鱓《五松圖》题款有“乾隆九年七夕,懊道人李鱓寫於楚陽之萬柳庄。”楚阳是兴化别称,说明他在乾隆九年七夕前才返乡,建浮沤馆必然是他返乡以后的事。而南京博物院所藏李鱓《松石牡丹》题款为“乾隆十一年秋八月寫於夢天樓,復堂李鱓”。梦天楼是浮沤馆东部的主要建筑,可见乾隆十一年八月前浮沤馆已建成。因此,构建时间当在乾隆九年到十一年上半年之间。

另有李鱓堂弟李光国的诗可佐证。李光国原名慧火,生于清康熙三十一年(1692),比生于康熙二十五年(1686)的李鱓小六岁。他是雍正七年拔贡,肄业太学,曾被方苞延请至家中为塾师,乾隆九年中顺天副榜,授祁门教授,后告归。他所著《定斋诗钞》中有《喜复堂兄构别业》七言古诗一首,时间当在乾隆十年,他由祁门教授回来后。诗中写了李鱓构建浮沤馆情况:“城西隙地初开凿,引水通渠庋(ɡuǐ,放置)小阁。藕塘肥绿间猩红,曲岸分流横略彴(zhuó,略彴:小木桥)。才施点缀便幽深,画家心胸难捉摸。”诗句交代了地点“城西”,因浮沤馆西侧升仙荡西边就是西城墙;而由这里向南百米就到大南门,翁方纲说“园在兴化南城内升仙里”也不错。“隙地”指空闲土地,李鱓通过“开凿”,把浮沤馆西侧升仙荡中的水引进后就曲岸分流为小渠,渠上横跨小木桥,建有荷花池,渠边还有四面开窗的小阁,这是浮沤馆的西部,而东面当时还在筹划中,故“幽深”难料。再由“初开凿”的“初”字可以想见,李光国见到的只是刚建成的浮沤馆西边这一部分,“画家心胸难捉摸”一句说明李光国当时还不知道浮沤馆东边的布局,不知道李鱓还要建梦天楼。据此我们可作进一步推测:浮沤馆构建时间当在乾隆十年(1745)至十一年上半年。

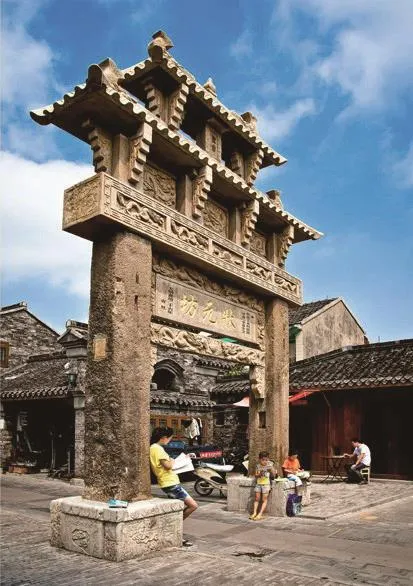

“状元坊”牌楼

乾隆十八年兴化遭遇“堤决大水”(〔咸丰〕咸丰《重修兴化县志·卷一·沿革》),他的好友王国栋有诗记水后浮沤馆景象:

水后过浮沤馆

三径荒如此,洪波太无情。竹残无客看,柳卧碍人行。酒赋闲诸老,楼台抱少城。池中鸥与鹭,可待泛春声。(王国栋《竹楼诗钞·五言律》)

诗句可见,浮沤馆中还有篁竹与柳树,只是大水后已一片惨象;“少城”即“小城”,在西南两面城墙环抱中的梦天楼上,诸老依然悠闲赋诗;荷花池中水鸟还在嬉戏。

李鱓乾隆二十五年(1760)去世后约十多年,浮沤馆为乾隆三十一年(1766)中二甲第一名进士(亦称“金殿传胪”),后授陕西道监察察御史的任大椿所购。他取杜甫诗“养亲惟小园”句意,题其楣为“小园”,并在浮鸥馆东侧梦天楼地基上砌了上下各五间的“金殿传胪楼”。乾隆五十四年(1789)任大椿去世,家人生活艰难,把浮沤馆卖给商人开茶馆,馆中花木荒芜。

清咸丰《重修兴化县志》也有“拥绿园”记载:“国朝邑人郑燮别业,近浮沤馆。浮沤馆后归于任侍御大椿,未久颓废,几为丛葬所,今并拥绿园旧址归于板桥从孙銮。植竹数区,颜其门曰筿(xiǎo,指小竹子)园,芍田梅岭,略复旧观。于浮沤馆仅存之地树柳、种蔬、栽荷、蓺(yì,种植)菊,草亭翼然于其上,萧疏远致,过者犹想见当年名胜云。”

上文可见,浮沤馆和拥绿园靠得“近”,到咸丰年间,郑板桥堂房侄孙、曾任广东鲁山知县的郑銮买下浮沤馆和拥绿园,在“拥绿园旧址”种竹,栽芍药、梅花,略复旧观,改名为“筿园”;在浮沤馆“仅存之地”植柳树,种蔬菜,栽荷花、菊花,建草亭。用“仅存之地”是因为任氏在浮沤馆内东部建的“金殿传胪楼”并没有卖,只卖了楼西浮沤馆“仅存之地”,可见县志对两园变迁的记载是准确的。

四、对浮沤馆和拥绿园变迁的几种必须纠正的说法

现在对浮沤馆和拥绿园的变迁有几种说法,因属凭空想象或道听途说,应予纠正。

1. 认为李鱓浮沤馆内还有郑板桥别墅“拥绿园”。

《画仙春秋》云:“李鱓对板桥说:‘这几间屋子加上北面这个小花园,你就长期住下去吧。就算愚兄送给老弟的。’”“李鱓在北面这几间屋与梦天楼之间砌了一道墙隔开,板桥另开了一个园门朝西。这样也就成了一个独门独院的人家。”“于是板桥也住到了升仙荡。他的继室郭氏还住在古板桥老宅,侧室饶氏、嗣子郑田随板桥住到升仙荡来。”

原文对李鱓之所以要送浮沤馆内的几间房子给板桥住,还写明理由:“郑板桥家穷,穷得只剩下古板桥的茅屋三间”,郑板桥“做官十一年,全部积蓄只有三头毛驴,一日三餐尚难以为继,从何谈起购地建房”(《画仙春秋》192-193页)。

以上说法完全违背事实。吴家祠堂巷是官巷,巷口北面是吴家祠堂,南面是纪念兴化抗倭知县胡顺华的“胡公生祠”。拥绿园在巷北吴家祠堂西侧;浮沤馆在巷南胡公生祠西侧。二者虽靠近,但有官巷相隔,不可能连在一起。

至于说“郑板桥家穷,穷得只剩下古板桥的茅屋三间”,“一日三餐尚难以为继,从何谈起购地建房”更是有违事实。因为郑板桥祖居原为茅屋两间,在他任范县县令后就改建为坐北朝南正屋三间瓦屋,东西两边各建三间披屋,大门在郑家巷内坐西朝东,门楼上方有进士第匾额(《室雅何须大,花香不在多》,刊1982年4期北京《旅游》36-37页;《郑板桥故居巡礼》,刊1983年2月1日美国《国际日报·副刊》)。板桥弟弟郑墨在板桥任范县知县时在英武桥南买了住宅;郑板桥离开潍县前又在英武桥北侧砌了上下屋各五间瓦屋,名“谭林堂”(《郑板桥与潭林堂》,刊1986年3月24日《兴化报》)。

既然板桥兄弟二人除故居外,在英武桥还各有住宅,根本不存在回兴化后“一日三餐尚难以为继,从何谈起购地建房”的问题,后来板桥又建了“拥绿园”别墅,凭他的财力完全可能,李鱓建浮沤馆,他也要砌拥绿园,是很自然的事。

2.郑板桥的浮沤馆题匾“聊借一枝栖”含义不容曲解

现在还有些研究者,仅据李氏后裔所说,曾见到浮沤馆内有板桥题匾“聊借一枝栖”,就认为郑板桥从潍县回兴化后无屋可住,借住浮沤馆。这是对“聊借一枝栖”意思的曲解。

首先,咸丰《重修兴化县志》上已说得很清楚:“拥绿园,国朝邑人郑燮别业,近浮沤馆。”写明郑板桥的别墅靠近浮沤馆,而不是在浮沤馆内,更没有说是李鱓所赠。

其次,板桥题写“聊借一枝栖”匾额,并不能证明板桥借李鱓别墅居住。从内容看,“聊”是姑且、暂且之意;“一枝栖”语见《庄子·逍遥游》:“鷦鷯巢於深林,不过一枝。”说鹪鹩筑巢栖息,只占用一根树枝。在板桥看来,李鱓建浮沤馆居住,就如同鷦鷯筑巢,借树一枝栖息,所表达的既有人生短暂的感喟,也有不为外物所累的豁达。

而“聊借一枝栖”也与李鱓把别业取名“浮沤馆”含义呼应。“浮沤”本意是水面的泡沫,典出初唐诗人杨炯《浮沤赋》:“在霖霪之可玩,惟浮沤而已矣。”因“浮沤”易生易灭,李远《题僧院》诗云:“百年如过鸟,万事尽浮沤。”比喻人生短暂或世情变幻无常。李鱓建浮沤馆在他“两革功名一贬官”之后,取名“浮沤馆”正是他仕途失意“途穷卖画”,有感于世事无常,以“浮沤”为喻,求内心的解脱。板桥“聊借一枝栖”题匾就是对李鱓“浮沤馆”内涵的形象解说,可谓切人切事,相映成趣。

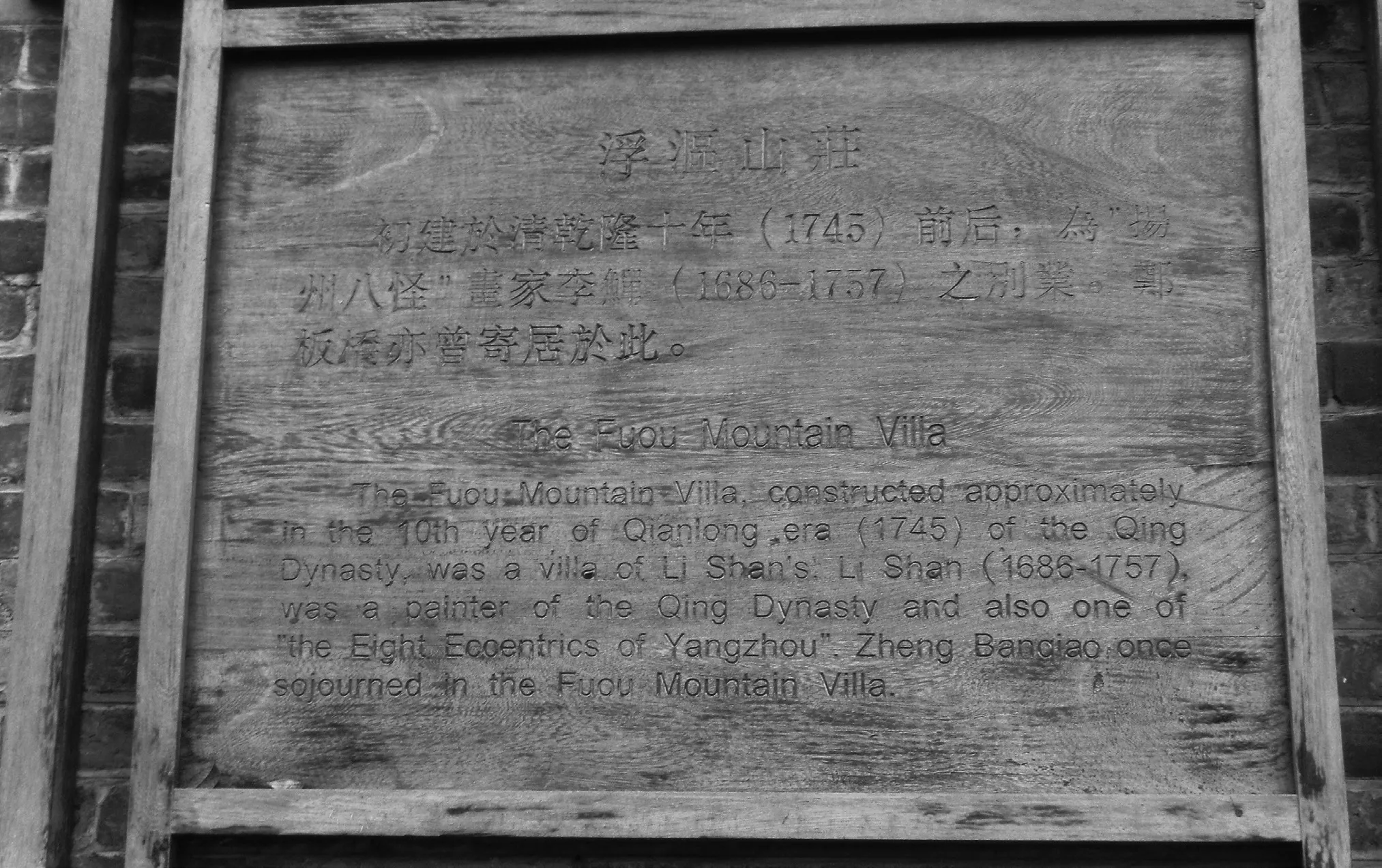

因此,曲解“聊借一枝栖”的含义,坐实为板桥从潍县回来,无房可住,借居于此;又说李鱓建拥绿园“给板桥居住,直到病逝。”不仅有违板桥有几处宅第、自已建拥绿园的事实,也有违板桥题匾的初衷!遗憾的是,兴化市第一中学校园东侧重建“浮沤馆”后,在大门右侧木牌上竟然也写着:“浮沤山庄初建于清乾隆十年(1745)前后,为扬州八怪画家李鱓(1686-1757)之别业,郑板桥亦曾寄居于此。”仍把郑板桥“聊借一枝栖”题匾作为郑板桥借居“浮沤馆”的依据,实是以讹传讹,应予更正。

3.认为任大椿不仅买了“浮沤馆”,还买了“拥绿园”。

这一说法还交代出处:“咸丰《重修兴化县志》云:‘拥绿园,国朝邑人郑燮别业,近浮沤馆,后归任御史大椿。’”(《画仙春秋》233页)这一引文并不准确。县志的原文是这样的:“拥绿园,国朝邑人郑燮别业,近浮沤馆。浮沤馆后归任御史大椿,未久颓废,几为丛葬所。”引用者在“近浮沤馆”的后面不知何故省去下一句的主语“浮沤馆”三字,从而成为“拥绿园”也归任大椿的证据。事实情况是,任大椿只买了浮沤馆,在浮沤馆内东边改砌“金殿传胪楼”,与在吴家祠堂巷北边的“拥绿园”毫无关系。

4.认为“经1958年的拆建,筿园(即浮沤馆、拥绿园、秋吟阁)建成了兴化县昭阳中学”。

这也有违事实。实际情况是,郑銮的“筿园”仅指原“拥绿园”(上文已论述),在吴家祠堂巷北,不在昭阳中学内。而王国栋的“秋吟阁”在昭阳中学南围墙外面巷内,也不在昭阳中学内,只有浮沤馆是昭阳中学校园的一部分。

五、李鱓墓不是“葬所失载”,而是在“兴化城西阳山里”

《画仙春秋》“附录李鱓年谱”(265页)云:“七十五岁卒于……浮沤馆……李鱓葬所失载……”

查咸丰《重修兴化县志·卷一·古迹·宅墓》,有郑板桥、任大椿墓址,却没有李鱓墓址,这可能是作者认为李鱓“葬所失载”的原由。但再查民国《续修兴化县志·卷一·古迹·宅墓》的“补遗”,有李鱓墓址:“李明府鱓墓·城西阳山里。”正是因咸丰兴化县志未载,所以民国兴化县志才作补遗。文中“明府”唐代以后也作为对县令的代称,李鱓做过知县,故称之。那么“阳山里”在何处?咸丰《重修兴化县志·卷一·公署·里》中有“永兴里、阳山里具西门外”。当时西门城墙外至石桥的东边为“永兴里”,西边为“阳山里”。后来的城西中学就建在石桥西边阳山里侯家垛上。民国后,西门外改“里”为“镇”,叫“兴阳镇”,就是把永兴里与阳山里各取一字而名“兴阳”(见民国《兴化县小通志·乡镇篇》“曰兴阳镇在城西”)。而“阳山”之名源于“昭阳山”,据〔明〕明嘉靖《兴化县志·古迹·昭阳山》:“在县西四里,楚令尹昭阳墓在山下,即旁立庙祀之,因以名山。”在“名宦”中又说“昭阳又名云,今邑名昭阳,亦曰阳山。”所以“阳山里”在西门外石桥西南,到靠近阳山的这一地域。那么李鱓墓在“阳山里”何处呢?据李氏后裔回忆,在侯家垛(后来的城西中学)南边太平垛上。上世纪四十年代茔地尚存,所以民国《续修兴化县志》标明位置;但后来因无人问津,变为农田;今又淹没在居民住宅之中,难以寻觅,只能留下遗憾了。

更为遗憾的是,在《画仙春秋》230页,作者还编了李鱓要成仙,家人“决定给他火化。升仙荡畔架起一堆干柴,画仙遗体仰卧其上。随着熊熊大火……进入太空”的故事。《画仙春秋》是《扬州八怪传记丛书》之一,传记文学所写主要的人物和事件必须符合史实,不允许虚构。而《画仙春秋》却插入不少虚构成分,使读者真假难分,这也是本文考证的原因之一。