夏商时期的睡眠认识

□陈智勇

夏商时期的睡眠认识

□陈智勇

从历史上看,人们的睡眠经历了不同的时期。原始社会时,人类在山洞里过着“穴居”生活,处在“天然睡眠”时期;农业社会时,人们使用简单的工具进行手工劳动,“日出而作,日入而息”,处在“自然睡眠”时期;工业社会时,许多工厂实行轮班作业,人们的睡眠时间受到了限制,人类进入“强制睡眠”时期;当今信息社会里,知识爆炸,信息泛滥成灾,人类正在进入“无法睡眠”时期,睡眠障碍已经成为一大社会问题。

◇ 北京周口店山顶洞人穴居遗址

人们的睡眠与居室密不可分。居室是人们的睡眠空间,因不同的时代而有所不同。从远古至夏商周三代,中国的居住形式即是从最原始的巢居、山洞居发展到穴居,再从穴居发展为地面建筑居。因居住方式的不同,睡眠的载体也呈现不同的方式。

在传说中的巢居时代,最早的人刚从猿界脱离出来,尚保留着一些猿类的本能。加上恶兽横行的环境,人要有效地保护自己,就必须避开群兽,在树上搭架建室而住。睡觉只是铺垫植物或兽皮等,这是当时生存的一种极佳办法,巢居便是睡眠的载体。接下来是洞穴居、穴居、半穴居、地面居。天然洞穴能避风挡雨、驱热御寒,甚至还可成为躲避猛兽的好去处,这便是最早的人类选择天然洞穴而居的原因。《淮南子·主术训》言:“民有掘穴、狭庐所以托身者。”《周易·系辞下》曰:“上古穴居而野处。”《礼记·礼运》又言:“昔者先王未有宫室,冬则居营窟。”这里的穴居和营窟均是指洞穴,古史传说的洞穴居已为考古材料所证实。

◇ 半坡遗址中的半穴居遗址

洞穴居是中国旧石器时代最流行的居住习俗。从北京猿人生活的旧石器时代早期到北京山顶洞人生活的旧石器时代晚期,是中国洞穴居习俗盛行的时期。新石器时代早、中期的广东、广西和江西等山地区域,发现多处洞穴遗址。穴居是一种在地下挖出居住的坑室,坑口用植物草叶覆盖,地穴式房子整体均在地平线之下,是人类住居文化中最早具有建筑意义的原始民居。河北磁山、陕西泉护村、洛阳孙旗屯、偃师汤泉沟等遗址发现的地穴式房子,表明中国地穴居习俗在新石器时代早、中期均有流行,这种穴居房子其渊源当与旧石器时代的洞穴居有一定联系。半穴居是一种掘地为居穴的原始建筑和居住方式之一,而地平线以上尚有与下穴相连的地面建筑部分。半穴居是从穴居直接发展演变而来的,其修建在地面上的矮墙是地穴的延长部分,已初具地面建筑的雏形,是中国人类住居史上地面建筑的发轫,导致了后来地面建筑居室的出现。中国半穴居习俗主要流行于新石器时代,但半地穴房屋在二里头、二里岗、殷墟和西周遗址中均有发现,表明夏商西周时期也流行这种居住习俗。

原始时期无所谓家具,只在住屋中央设一炕灶,人们夜间则围炉而卧。安徽肥西古埂遗址有一座5000多年前的地面式房址,屋内有长4米、宽15米、高0.2米的土台睡炕。陕西临潼姜寨一期房屋遗迹,有高出居住面的土台,具有土床的实效。

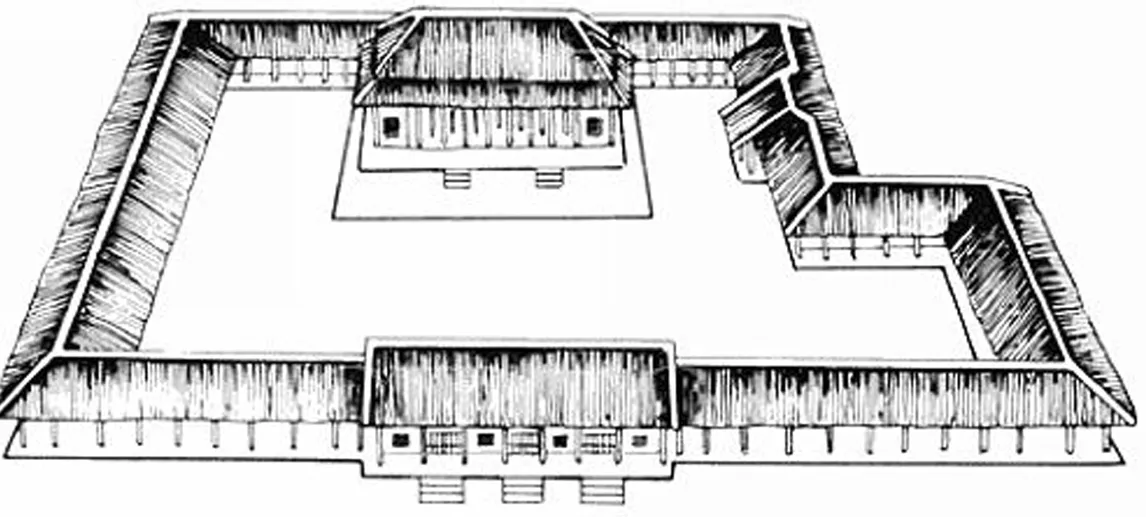

应该注意的是,到了夏朝,社会出现了分层,不同的人有不同的睡眠空间。社会下层的人们睡在半地穴里,而社会上层则睡在宫殿里面。宫殿是国家组织出现、阶级矛盾激化、贵族王权出现的产物。宫殿是王朝都城最重要的组成部分,是王朝、王权、国都的象征。中国的王朝国家组织始于夏王朝,属夏文化范畴的二里头文化遗址已发现最早的宫殿建筑。在夏代晚期二里头都邑遗址中,屋内南壁处有一个宽约1米、长2.95米、高0.4米的平坦土台,似供睡眠休息之用。

从史传记载看,似乎夏代已发明了床榻之类的木制家具,以及可以卷起铺开的草席之类的坐卧用品。《天问》叙夏代商族王亥事迹云:“有扈(易)牧竖,云何而逢?击床先出,其何所从?”《初学记》卷二十五云:“夏禹为茵蒋席。”《荀子·礼论》云:“越席床笫几筵,所以养体也。”《说文》谓“笫,床箦也”,也就是床板,又谓“筵,竹席也”。《释名》训席“可卷可释”。虽然没有出土的文物可以证明,但是这些记载足以说明早在夏代就出现了供睡眠使用的草席、竹席用品。

◇ 二里头宫殿基址

到了商代,人们睡眠的地方同样是宫殿与穴居并行。商王与贵族住在宫殿里,显然是睡在非常讲究的地方。传说殷纣王有“牙床”,用象牙做成的床,在当时也是非常奢侈的。商代房基中发现了供人们睡觉的土床和土炕之类的建筑遗存,如郑州铭功路商代半地穴居室,在个别讲究的房中发现有长方形的土床台,少的一个,多则两个,从形状看,应是人们躺卧睡觉的地方。商代除了土床外,还有木质的床,由于年久木腐已不复见其实物,但是从甲骨文中可以追踪到这种木质床存在的信息。“床”字有异体字“”,“爿”像其形,“木”示其质。“爿”字甲骨文作(《乙》2778)、(《掇》2·132),床体横放即,上面一横画像床板面,下面的“”像床的腿。“宿”字甲骨文作(《粹》970),像人在室内席上睡觉休息之形。“寝”字甲骨文作(《乙》232)、(《戬》25·13),像有妇(帚)人在室内之形,当是商王与其妃嫔们的燕居寝殿。

◇ 二里头宫殿复原图

谈商代的睡眠,离不开“寤”字。寤是表示下半夜至天明前的时间专用名词,本指室内一人在床上的睡眠状况。从“寤”的构型可知,商代睡卧家具已逐渐推广,床榻已被广泛使用,人类之作息条件改善由此可见。文献中有不少关于帝王勤于政事而废寝的记载。《史记·周本纪》记载:

武王征九牧之君,登豳之阜,以望商邑。武王至于周,自夜不寐。周公旦即王所,曰:“曷为不寐?”王曰:“告女:维天不飨殷,自发未生于今六十年,麋鹿在牧,蜚鸿满野。天不享殷,乃今有成。维天建殷,其登名民三百六十夫,不显亦不宾灭。以至今。我未定天保,何暇寐!”

可见,周武王非常勤奋,“何暇寐”,哪里有时间睡觉,道出了帝王无暇睡眠的心声。

夏商时期人们对于睡眠时间也有一定认识。作息时间的社会化和人们最初对日常生活现象的先后次序所做的分段计时,无不反映着当时作息起居习俗的基本内涵。人们最先的记时,大概只是把白天和黑夜作为一天中计量时间的基本单位,后来出于对日夜交替现象的观察,又规定了更小的时间单位。到了商代,人们计时已经十分系统化和制度化,甲骨文中所见计时是一种尚在完善之中的不均匀分段计时。

夏商时期人们的睡眠意识不仅体现在对睡眠时间的把握上,还体现在对死后的肢体姿态认识上。屈肢葬是当时的主要埋葬方式,指的是人体上下肢作不同的弯曲状态下葬,可分蹲式和卧式两大类,蹲式包括跪屈、蹲踞、蜷曲诸形态,卧式有躺卧、趴伏、侧卧等姿态。蹲式在黑龙江依兰倭肯哈达、四川巫山大溪、广西桂林甑皮岩、南宁诸贝丘遗址、山东大汶口文化、甘肃永靖姬家川等新石器墓葬中均有不同程度的发现;夏商文化也有例可援。卧式仰身屈肢,从仰韶文化至夏商周时期都有流行。侧身屈肢主要流行于马家窑文化、齐家文化、河姆渡文化和广东贝丘遗址以及二里头、殷墟遗址。俯身屈肢主要流行于二里头、殷墟等夏商墓葬中。专家对屈肢葬的含义有四种不同的推测:一是埋葬时为了省地省工;二是活人休息和睡眠姿态的照搬;三是像母体中的胎儿,意味着人死后回归地胎之中;四是捆绑埋葬以抑制死者鬼魂作祟。从专家的分析中可以看出,照搬活人的睡眠姿态,显然是一种鲜活的生活记忆。

海南省社会科学院