从“神明”与“气化”概念看庄子与《管子》

[韩]金白铉

(国立江陵原州大学校 哲学科,韩国)

从“神明”与“气化”概念看庄子与《管子》

[韩]金白铉

(国立江陵原州大学校 哲学科,韩国)

对于老子思想的解释上,每个时代每个地区有各样各色千差万别的解释。在现代新儒家当中,有两个诠释系统,就是把老子的“道”诠释为客观实有的冯友兰教授系统与把老子的“道”诠释为主观境界的牟宗三教授系统。在此,吾人简单而笼统地先说,老子的道具有主观境界所说的绝对的主体性与客观实有所说的绝对的客观性。吾人试想通过韩国的“东学”来理解老庄的道,就是以“气化”来理解客观实有,以“神明”来理解主观境界。由此,吾人以“神明”与“气化”概念来考察老子、庄子、《管子》(四篇为中心)所说的“道”的特色,然后探究21世纪新道学的出路。

老子;庄子;《管子》;道;客观实有;主观境界;神明;气化;韩国东学

一、老子的“道”:是客观实有,还是主观境界

吾人通过在中国现代哲学家当中代表性的二位教授而分为两个系统,就是把老子的“道”诠释为客观实有的冯友兰教授系统与把老子的“道”诠释为主观境界的牟宗三教授系统。冯友兰教授将“道”理解为“万物所以生之总原理”,就是以道为客观实有。所谓客观实有的诠释形态,也就是将道的形上意义理解作独立在人类心灵之外、客观自存的超越实有。牟宗三教授将“道”理解为主体修养所证的“主观心境”,就是以道为主观境界[1]134-135。由此,可以理解冯友兰教授喜欢朱熹的理学,牟宗三教授喜欢阳明的心学之原因。

无论如何,对于老子思想的解释上,每个时代每个地区有各样各色千差万别的解释,所以,老子思想对于一个当代的硏究者而言,有着许多难以克服的困难。吾人认为,如果老子的道都具有客观实有的层面与主观境界的层面的话,那庄子的道具有倾向于主观境界层面,黄老学的道具有倾向于客观实有的层面。并且可以说,“河上公注”解释的道具有倾向于客观实有的层面,“王弼注”解释的道具有倾向于主观境界的层面。在此,如果说吾人自己的观点的话,吾人简单而笼统地先说,老子的道具有主观境界所说的绝对的主体性与客观实有所说的绝对的客观性,就是“物我双忘”“主客合一”的道。吾人试想通过韩国的“东学”所说的“天主”来理解老庄的道。

韩国东学创始人水云崔济愚(1824-1864)说:“侍者,内有神灵,外有气化,一世之人,各知不移者也。”(《东经大全·论学文》)如果通过水云崔济愚的思想,吾人理解老子的道具有的客观实有层面与主观境界层面的话,水云崔济愚以“内有神灵”来说主观境界层面,也以“外有气化”来说客观实有层面。水云崔济愚的弟子海月崔时亨解说:“内有神灵者,落地初赤子之心。外有气化者,胞胎时,理气应质而成体也。”(《海月神师法说·灵符呪文》)又详细地解说:“吾人之化生,侍天灵气而化生。吾人之生活,亦侍天灵气而生活。何必斯人也,独谓侍天主。天地万物皆莫非侍天主也。彼鸟声亦是侍天主之声也。万物生生,禀此心此气以后,得其生成。宇宙万物总贯一气一心也。”(《海月神师法说·灵符呪文》)如此可知,水云崔济愚所说的“内有神灵”与海月崔时亨解说的“天灵、一心”概念使吾人帮助理解老子的道具有的主观境界层面,水云崔济愚所说的“外有气化”与海月崔时亨解说的“天气、一气”概念使吾人帮助理解老子的道具有的客观实有层面。

吾人认为老子的道一面是绝对性的客观实有,一面也是绝对性的主观境界,就是说老子的道具有绝对性的主客合一性。因此,通过客观实在与主观境界的妙合,换言之,通过主观性的神明境界与客观性的气化世界的妙合,须要新解释21世纪新道学所说的道的新含意。

二、老子的“神明”与“气化”

许抗生先生说:“‘神明’这一概念在道家创始人老子的《道德经》著作中尚未出现,但‘神明’这一概念在道家思想中所具有的涵义已经有了一定的阐说。在老子的著作中神与明两者是分开来加以论说的。”[2]48又说:“老子认为‘道’是无为无欲无意志的自然存在物,所以它并不是神灵,然而它却能产生天地万物,就其具有产生天地万物的能力,是天地万物的根本而言,老子也把‘道’称之为神。”[2]49又再说:“老子是以宇宙万物的最高本原‘道’视作为‘神’(谷神)以知道得道而获得最高智慧称作为‘明’的。”[2]50

郑开教授说:“‘神明’一词包含了丰富的文化意涵,由原初的鬼神引伸出了哲学意义:既可以描述自然宇宙过程的神妙不测,又提示了超乎一般知识(感性和理性知识)之上理性直觉(觉解和证悟),还用以表示‘道高物外’的精神境界,同时也显示了作为自由实践的艺术的本质。而这种哲学意义又反过来深刻地影响了道教理论的形成及其特征。由此可见,‘神明’观念及其文化意涵十分重要,甚至可以说它在某种程度上代表中国乃至整个东亚文化圈的文化基层和根本特征,所以值的深入而彻底的硏究探讨。”[3]49

老子著作中找不到妙合这一词,神明与神妙不测是自然而然地连系起来的,就是说神明的重要作用可算是妙合。许抗生先生说:“除了‘神明’原指的神祇之外,在道家著作中其含义较为丰富,概括起来说主要有这样两方面的内容:一是指宇宙本原的神妙作用,因此也有的道家著作直接把‘神明’解释作宇宙本原‘道’的;二是指人的精神作用与智慧,当然人之所以有这样的智慧也是体现了‘道’的神妙作用的。”[2]47-48老子所说的“众妙之门”意味着无与有,无欲与有欲等等妙合。并且老子所说的“混一”与“混成”都表现浑然一体性,同时包含着妙合的意味。

《老子》当中三个地方出现“气”这个字,就是:“万物负阴而抱阳,冲气以为和。”(42章)“专气致柔,能如婴儿乎?”(10章)“心使气曰强。”(55章)如此,老子所说的气是宇宙结构论或生理上所说的。就是说,老子所说的气,虽然是客观层面所说的,但老子所说的道与气之间还具有一段间隔,所以不能说老子所说的道就是气。如此,老子哲学当中还没明确出现“气”概念,但是周知,《老子》当中很多地方说道的客观实有的意义,在此不必说明。

三、庄子的“神明”与“气化”

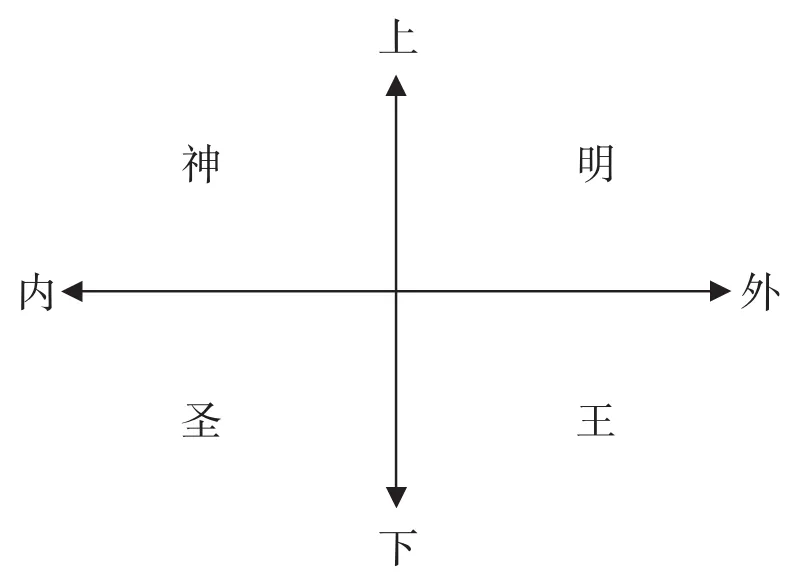

庄子明确地说“神明”这一概念。“古之所谓道术者,果恶乎在?曰:无乎不在。曰:神何由降?明何有出?圣有所生,王有所成,皆原于一。”(《庄子·天下篇》)林云铭说:“神者明之藏,明者神之发,言道术之极也。”唐君毅教授说:“以神明言灵台灵府之心,尤庄子之所擅长。神与明之异,唯在神乃自其为心所直发而说,明则要在自其能照物而说,故明亦在神中。”[4]856

王邦雄教授说:“道术是有道有术,有体有用,道有内在的神体,也有外发之明用。提问‘神何由降,明何由出?’自答‘圣有所生,王有所成。’何由就是术,术是引道通路。道术是道体即体起用,当体流行,上之神降由下之圣,上之明出为下之王,神体明用,神降为圣,明出为王。形上之道,其运无乎不在,神体内在为人间之圣,明用下照为人间之王。从上下直贯而言,神明是上,圣王是下。从内外横通而言,神圣是内,明王是外。神明是圣王的超越根据,神圣是明王的内在根源,是既超越又内在之全体大用的终极原理。此上下内外是一,上之神明,降为下之圣王,内之神圣,出为外之明王,上下直贯内外横通统合为一。道术其运无乎不在,上下内外整体是一,故为‘皆原于一’。”[5]106

因此,《庄子·天下篇》接下来说,“配神明而其运无乎不在”的古之人。就是说:“古之人其备乎!配神明,醇天地,育万物,和天下。泽及百姓,明于本数,系于末度,六通四辟,小大精粗,其运无乎不在。”蒋锡昌注说:“神明者,即自然之称。言古之道人与自然为配合,与天地为一体。”而且《天下篇》进一步说明神明与古之道术而说:“以本为精,以物为粗,以有积为不足,澹然独与神明居,古之道术有在于是者。关尹老聃闻其风而悦之。”“勿漠无形,变化无常,死与生与,天地并与,神明往与!芒乎何之,忽乎何适,万物毕罗,莫足以归,古之道术有在于是者。庄周闻其风而悦之。”如此可知,老庄心目中的古之人的古之道术可说是神明之道,也是内神外明之道。而且“不离于宗,不离于精,不离于真的天人、神人、至人,是在‘上而内’之神的位置,以其不离,与道为一,是为神体本身;以天为宗,以德为本,以道为门,兆于变化之圣人。是在‘上而外’之明的位置,已走离天道实体,发为明用,以返照郎现其自己,故有兆于变化的明照智用。”[5]108因此,“体悟道的存在、把握道的真理于是等价为焕发神明,可知神明乃是道的同义语,或另一种表述”[6]143。

西方传统形上学喜欢说单一性、纯一性以及全一性。因此,强调普遍性而容易抹杀多样性。浑然一体性指称自然而然地普遍性与特殊性之间的和谐统一之道。混一、混成、浑化、混沌等等都是表现浑然一体性。由此开展无秩序的秩序、多样而统一性的文化。浑然一体性可以把主体与客体、体与用、形而上与形而下、先天与后天等二元对待的范畴有机地打合在一起。这就是神明的精神境界中自然而然地呈现的妙合之道。

庄子说:“臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。”(《庄子·养生主》)在此所说的“神遇”与“神欲”就是超越后现代主义所说的身体哲学的认识论,就是超越性的直觉力。这是由主客合一的虚静之心中开展出来的真知。并且,由如此的主客合一的虚静之心开现出来的“以明”就是“同于大通”(《庄子·大宗师》)的直觉,也是“去小知而大知明”(《庄子·外物篇》)的大知,“且有真人而后有真知”(《庄子·大宗师》)的实践性的真知。由此进一步说,庄子所说的“虚室生白,吉祥止止”就说明主客合一的虚静之心具有的创造力。如此的创造力不是人为造作而得到的,而是自然而然的虚静心,则无心状态的真人具有的妙合的真知产生出来的创造力。

众所周知,庄子对心的体悟和儒家有所不同,他透视到心的负面义意。他认为此心是与物对立的成心而所以人为造作的认识主体,也是累于物的近死之心,也是必须要丧化“忘化”无化的小我。因此说“无听之以心”“心止于符”“外于心知”“解心释神”等等的话。从《庄子·在宥篇》的“解心释神”看,“心”与“神”之间没有分别。陈鼓应先生也有的地方不分“心”与“神”而模糊地讲“心神”。“手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦,砉然向然,奏刀騞然,莫不中音。合于桑林之舞,乃中经首之会……臣之所好者道也,进乎技矣。始臣之解牛之时,所见无非全牛者。三年之后,未尝见全牛也。方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。依乎天理,批大郄,导大窽,因其固然。”(《庄子·养生主篇》)对于“臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行”之“神”,陈鼓应解释为“心神”说:“器官的作用都停止了,只是运用心神,‘官’,指耳目之官。‘神欲行’,喻心神自运,而随心所欲。”[4]97成玄英也云:“既而神遇,不用目视,眼等主司,皆停废,心所欲,理而行。”然《庄子》中有的地方心与神是同意语,但是在此的“神”,把他解释为“心神”的话,还是有点不妥当。因为“神欲行”是已经进乎技矣而达到道之境界的,“官知止”不仅是器官的作用停止,而是“官心知止”的意思,所以在此所说的“神”是与“心”有大大地不同意义。吾人认为心知是有心,神是无心。向云:“从手放意,无心而得,谓之神欲。”吾人认为,此地所说的“神”就是通过主体的工夫而呈现的主客合一,物我双亡,天人合一的状态。这就是“神”所具有的自然而然,自己如此,出神入化,近乎“无为而无不为”的境界。这实际上是庄子所说的“逍遥齐物之道”的另外说法。如此,“神明之道”是可以转化为迈向未来的艺术精神──神明文化。

“若一志,无听之以耳而听之以心,无听之以心而听之以气!听止于耳,心止于符。气也者,虚而待物者也。唯道集虚。虚者,心斋也……瞻彼阕者,虚室生白,吉祥止止。夫且不止,是之谓坐驰。夫徇耳目内通,而外于心知,鬼神将来舍,而况人乎?”(《庄子·人间世》)张岱年先生认为在此区别了心与气,然后说:“此气亦指体内之气。”而且“游乎天地之一气”(《庄子·大宗师篇》)一句解释说:“这气指体外之气。关于天地与气的关系,没有说明。”但是他关于孟子所说的“浩然之气”,就是“其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道,无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不慊于心,则馁矣。”(《孟子·公孙丑上》)一文章解释说:“这是一种与天地为一体的神秘经验。这种境界是从道德行为的累积中产生的,是长期修养的结果。孟子所谓浩然之气是一种精神状态,是一种神秘的修养境界。但孟子所谓气并不是内心状态……以气与志相对立,他所谓气基本上是指构成身体的东西。”[7]31

如此,张岱年先生认为庄子所说的虚而待物之气是体内的气,孟子所说的浩然之气是一种精神状态而并不是内心状态而基本上也是指构成身体的东西。吾人认为西方哲学东入以后,也接受了二原论的思惟方式与原子论的世界观,也发生了唯心论与唯物论之争。因而有理是精神,气是物质的说法。张岱年先生也不能完全脱离如此的说法而如上地说。

“堕尔形体,黜尔聪明,伦与物忘;大同乎涬溟,解心释神,莫然无魂。”(《庄子·在宥篇》)成玄英云:“涬溟,自然之气也。”如此,虚而待物之气就是自然之气,也是通过“虚”工夫而达到的精神境界。“虚”工夫就是“心斋”。吾人认为庄子的虚而待物之气也是与孟子的浩然之气一样通过工夫而达到的精神境界。因此,庄子的虚而待物之气与孟子的浩然之气都是主客合一的气,也都是天人合一的气。就是说,庄子的虚而待物之气与孟子的浩然之气,如果从宇宙论的层面讲,都是“塞于天地之间”的气、“游乎天地之一气”“通天下一气”(《庄子·知北游篇》),如果从工夫论的层面讲,都是内在于体内的精神境界上的气。但是孟子所说的天是仁义道德之天,庄子所说的天是无为自然之天。如此,孟子所说的天与庄子所说的天的含意不同,因而孟子的浩然之气是配义与道而展现仁义道德,庄子的虚而待物之气是自然之气而展现逍遥齐物之道。庄子所说的气是包括物质与精神的自然和谐之气。如此的“气”概念可以转化为开展迈向未来的生命文化与生态哲学之宇宙论。换言之,庄子开展具有倾向于主观境界层面的自然主义神明思想,孟子开展具有倾向于主观境界层面的道德主义心性思想。

四、《管子》的“神明”与“气化”

《庄子》中没有出现精气一词,但是提到了“六气之精”的概念(《在宥篇》)。“六气之精”固然可以理解为气之精者或“精气”,但毕竟不能据此认为庄子中已有精气理论。先秦诸子著作中“精气”亦见于《吕氏春秋》和《文子》,《吕氏春秋》最为晩出自不待言,今本文子中虽然3次出现了精气概念,但该书真伪难辨,且1973年出土于定州八角廊的西汉竹简《文子》中,并未出现“精气”一词。先秦子书中惟有《管子》对“精气”有丰富和精到的阐发。《管子》的精气论远祧春秋以来的气论,近承齐地流行的行气养生传统,形成了对后世影响深远的特色理论。《管子》中的《心术上》《心术下》《内业》《白心》《枢言》《九守》等篇,用齐国的本土文化丰富、发展了道家学说。其中精气理论,是《管子》为代表的齐文化的特殊贡献,受到了近世学者的特别重视。

一般称作为稷下黄老之学《管子》中的《内业》诸篇思想,就是直接承继与发挥老子的思想而来的。在《内业》诸篇中也讨论了神明的思想。它们讲的“神”指的是精气,精气也即是“道”。《内业》说:“凡物之精,(此)[比]则为生,下生五谷,上为列星,流于天地之间,谓之鬼神,藏于胸中,谓之圣人;是故(民)[名]气,杲乎如登于天,杳乎如入于渊,淖乎如在于海……”这即是说,气是产生天地万物,乃至鬼神和圣人的宇宙本原。《内业》篇同时也把这种产生万物的气叫作“道”,这是因为“凡道,无根无茎,无叶无荣。万物以生,万物以成,命之曰道”,所以无形而产生万物的“气”就是“道”[2]51。

《内业》云:“定心在中,耳目聪明,四肢坚固,可以为精舍。精也者,气之精者也。气道(通“导”,通也)乃生,生乃思,思乃知。”这段话有三层意思:其一,心可以为“精舍”,即精气驻留之所,但并非心在任何情况下都可以为“精舍”。精气驻留于心是有条件的,即必须“定”,这个“定”又表述为“正”“静”“虚”等,指心的一种特殊状态,即不受外物干扰的本然状态。其二,驻留心中的“精”乃是一种精微之气,它本流动于天地之间,当心处于不受外物干扰的本然状态时便会进驻其中。“精”虽然有“下生五谷,上为列星”,并使人获得生命与智慧的神妙作用,但它本身并不是一种精神本体或实体,本质上仍然是物质性的气。这就否定了脱离物质实体的精神性本体的独立存在。其三,精气进入心中,在人体内流通运行,人便获得了生命,从而才有思虑的能力,才能获得智慧。可见,在作者看来,人有了形体还不等于有了生命,生命等于形体和精神的统一,而精神乃是“精气”在体内流通运行而获得的,故云:“天出其精,地出其形,合此以为人。”然而精气无论对人的生命和精神作用的获得多么重要,它本身却并不是“精神”,而是精微之气,是一种物质实体。总之,我们并不能从以上三层意思中得出精气即精神的结论,《管子》的作者在这里所要说明的是精气同精神现象的关系,所要揭示的是精神的来源,而不是精神的本质。在作者看来,精神现象不过是精气进入人心这个“精舍”后所产生的一种作用,这正是说明了精神现象离不开精气这种特殊物质,但它本身并不就是这种特殊物质,而是这种特殊物质的作用或运动的结果[8]36。吾人认为,在此所说的特殊物质,决不是物质,而是有机性的生命力。并且由此可知,孟子所说的“浩然之气”就是受了稷下黄老学的影响。

《内业》又说:“精也者,气之精者也。”精气就是一种最精微的气。《内业》篇还把这种精气称之谓“神”或“神气”。《内业》说:“有神自在身,一往一来,莫之能思,失之必乱。得之必吉,敬除其舍,精将自来。……道满天下,普在民所,民不能知也。一言之解,上察于天,下极于地,蟠满九州。”很明显这里讲的“神”就是“精气”,也即是“道”。为什么能把精气称之谓“神”呢?这是由于《内业》把“一物能化谓之神”的缘故,神是指它能化生万物而言的。同时《内业》又把精气(或称神气)与人的精神活动、人的聪明才智联系在一起,认为人的聪明与智慧都是精气作用的结果,《内业》说:“抟气如神,万物备存。能抟乎?能一乎?能无卜筮而知吉凶乎?能止乎?能已乎?能勿求诸人而得之己乎?思之思之,又重思之。思之而不得,鬼神将通之。非鬼神之力也,精气之极也。”这即是说,人们的理性思维力量是有限度的,有些问题是思维不清楚的,要靠鬼神(一种神秘的力量)来沟通,然而这并不是鬼神之力,而是精气力量发挥到极点的结果。按《内业》看来,所谓鬼神也就是精气(流于天地之间,谓之鬼神)。用我们现在的语言来说,这就是要靠内在的直觉的力量。这就联系到了人的精神活动与智慧的问题。《内业》说:“精之所舍,而知之所生。”又说:“形不正,德(得道之谓德,这里指精气)不来;中(指心)不静,心不治。正形摄德,天仁,地义,则淫然而自至,神明之极,照(乎)知万物。”智慧是由精气所生的,这里的“神明”就是指“神”(精气)的照知万物的作用,只有心中虚静,形体端正,精气(神)就会自来,就能产生神明的照知万物的作用[8]52。

精气进驻并运行于心中,就产生了人的精神活动,人就获得了智慧,《管子》称这种精神活动和智慧为“神明”。《心术上》曰:“天曰虚,地曰静,乃不伐。洁其宫,开其门,去私毋言,神明若存。纷乎其若乱,静之而自治。”《内业》亦云:“形不正,德不来;中不静,心不治。正形摄德,天仁地义,则淫然而自至神明之极,照乎知万物。”《九守》亦曰:“高山,仰之不可极也;深渊,度之不可测也。神明之德,正静其极也。”从这些论述可以看出,“神明”的产生和存在需要三个条件:其一,心要保持虚静的状态。要效法天地之虚静,心中纷乱则“神明”将不能存留。其二,去除私欲。私欲在心,心乃不洁,“神明”将不能留处。其三,心中要有正确的道德观念——“德”。要“正形摄德”,效法天地之仁义,这也是“神明”的必要条件。满足了这三个条件,便可“淫然而自至神明之极,照乎知万物”,自然而然地产生“神明”的作用,获得“照乎知万物”的最高智慧[8]37。由此可知,荀子所说的虚壹而静的认识心接受了《管子》所说的“神明”概念极大的影响。

结语

一般人认为,儒家所说的道是内圣外王之道,道家所说的道是无为自然之道。但是严格地讲,道家所说的道可分为,老子所说的道是无为自然之道,稷下黄老学所说的道是天道(自然)无为之道,庄子所说的道是逍遥齐物之道。吾人认为,如果老子所说的道都具有客观实有的层面与主观境界的层面的话,那庄子所说的道具有倾向于主观境界层面,这就是“神明”。稷下黄老学所说的道具有倾向于客观实有的层面,这就是“气化”。换言之,庄子开展具有倾向于主观境界层面的自然主义神明思想,《管子》开展具有倾向于客观实有层面的自然主义气化思想。并且可以说,“河上公注”解释的道具有倾向于客观实有的层面,“王弼注”解释的道具有倾向于主观境界的层面,并且道教所说的“性命双修”,虽然接受了佛教的影响,但可以理解修“性”受了庄子的影响,修“命”受了《管子》的影响。

最后吾人可以主张,庄子所说的“神明之道”是可以转化为迈向未来的艺术精神——神明文化,《管子》所说的“气化世界”可以转化为开展迈向未来的生命文化与生态哲学之宇宙论。而且通过主观性的“神明境界”与客观性的“气化世界”的妙合,须要新解释21世纪新道学所说的道的新含意。

[1]袁保新.老子哲学之诠释与重建[M].台湾:文津出版社,1991.

[2]许抗生.道家的神明文化[M]//神明文化研究,2009年第1辑.

[3]郑开.道家心性论示野中的“神明”[M]//神明文化研究,2011年第2辑.

[4]陈鼓应.庄子今注今译[M].北京:中华书局,1983.

[5]王邦雄.儒道之间[M].台湾:台北汉光文化事业公司,1985.

[6]郑开.道家形而上学研究[M].北京:宗教文化出版社,2003.

[7]张岱年.中国古典哲学概念范畴要论[M].中国社会科学出版社,1989.

[8]白奚.管子中的神明与精气理论[M]//神明文化研究,2011年第2辑.

B233.5;B226.1

A

1002-3828(2017)04-0036-05

10.19321/j.cnki.gzxk.issn1002-3828.2017.04.05

2017-09-22

金白鉉,男,韩国国立江陵原州大学校人文大学哲学科教授。

张杰)