全程优质护理在对急性心肌梗死患者进行急救护理中的应用效果

陈金梅

(江苏省南京市胸科医院,江苏 南京 210029)

全程优质护理在对急性心肌梗死患者进行急救护理中的应用效果

陈金梅

(江苏省南京市胸科医院,江苏 南京 210029)

目的:探讨全程优质护理在对急性心肌梗死患者进行急救护理中的应用效果。方法:将江苏省南京市胸科医院在2015年1月至2017年1月期间收治的64例急性心肌梗死患者作为研究对象。将这些患者平均分为A组和B组。对A组患者进行全程优质护理,对B组患者进行常规急诊护理。然后比较两组患者接受护理的效果。结果:A组患者入院至接受心电监护的时间、接受采血的时间、接受病情评估的时间、使用抗心肌梗死药物进行治疗的时间、接受急救的总时间均短于B组患者(P<0.05),A组患者及其家属对护理的总满意率高于B组患者(P<0.05),A组患者接受急救的有效率高于B组患者(P<0.05)。结论:对急性心肌梗死患者进行全程优质护理的效果较为理想。

全程优质护理;急性心肌梗死;急救有效率

急性心肌梗死是目前临床上发病率较高的一种疾病。冠状动脉粥样硬化是诱发此病的主要原因。此病患者动脉中的粥样硬化斑块可发生破裂,血小板在其破裂的粥样硬化斑块周围可聚集成血块,阻塞其冠状动脉的管腔,最终可诱发急性心肌梗死。心绞痛是急性心肌梗死患者一种典型的临床症状。多数急性心肌梗死患者在发病的前1~2 d或1~2周会出现急性心肌梗死的前驱症状,具体表现为心绞痛的症状加剧,每次心绞痛发作的时间延长。急性心肌梗死具有发病突然的特点,患者需要及时接受治疗,最大限度地缩小其心肌梗死的面积,进而保护其心肌的功能[1-2]。研究发现,在对急性心肌梗死患者进行急救期间,对其实施全程优质护理的效果理想,可有效地提高其接受急救的效果。为了进一步探讨全程优质护理在对急性心肌梗死患者进行急救护理中的应用效果,笔者进行了本次研究。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本次研究的对象是2015年1月至2017年1月期间我院收治的64例急性心肌梗死患者。将这些患者分为A组(n=32)和B组(n=32)。在A组患者中,有男性患者17例,女性患者15例;其年龄为40~72岁,平均年龄为(59.57±6.13)岁;其从发病至入院就诊的时间为0.5~12 h,发病至入院就诊的平均时间为(4.2±2.1)h。在B组患者中,有男性患者18例,女性患者14例;其年龄为41~73岁,平均年龄为(59.56±6.10)岁;其发病至入院就诊的时间为0.4~13 h,发病至入院就诊的平均时间为(4.3±2.2)h。两组患者的一般资料相比差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 护理方法

对A组患者进行全程优质护理。具体的护理方法是:1)急诊室的值班人员在接到呼救电话后立即出诊(时间不超过5 min)。在接诊的途中,护理人员首先通过电话与患者家属取得联系,了解患者的临床症状,嘱患者家属相关的注意事项,例如让患者卧床休息或稳定患者的情绪,让患者能以相对平和的心态等待接诊。2)到达现场后,护理人员快速为患者吸氧、开放静脉通路、监测生命体征,遵医嘱对患者进行抗心肌梗死的治疗。上述操作完成后,护理人员将患者转移至救护车里。使患者取仰卧位,让其将头部偏向一侧,持续对其进行心电监护和吸氧治疗。在将患者送至医院的途中,护理人员提前打电话通知医护人员在医院门口等待患者。救护车到达医院门口后,在门口等候的医护人员立即将患者送入急救室进行抢救。3)护理人员对患者的病情进行初步的评估,仔细观察其呼吸频率、面色及意识的变化情况,向患者或其家属了解患者具体的发病时间、每次心绞痛发作持续的时间和心绞痛发作时疼痛的程度,并了解患者的既往病史和用药史。4)将患者送入抢救室后,护理人员遵医嘱对其进行吸氧治疗和心电监护,再次评估其病情。然后,护理人员遵医嘱为患者测量血压,迅速采集其新鲜的血液标本进行血常规检测,遵医嘱为其使用抗心肌梗死药物进行治疗,纠正其机体的酸碱失衡和水电解质紊乱。5)在将患者转运至介入治疗室前,护理人员填写好转运交接单。介入治疗室的护理人员提前准备好急救用品和急救设备,并检查急救设备是否能够正常运行。在将患者送入介入治疗室后,责任护士告知介入治疗室的医护人员患者的具体病情和用药情况。对B组患者进行常规急诊护理。具体的护理方法是:护理人员在患者入院就诊后立即按照正规的抢救流程对其进行抢救。进行抢救后,护理人员嘱患者卧床休息,遵医嘱对其进行吸氧治疗和心电图监护。

1.3 观察指标及疗效评定标准

1)记录两组患者入院至接受病情评估的时间、接受心电监护的时间、接受采血的时间、使用抗心肌梗死药物进行治疗的时间和接受急救的总时间。2)采用我院自制的护理满意度调查问卷调查两组患者及其家属对护理的满意度。该调查问卷分为非常满意、满意和不满意三个选项。总满意率=(总例数-不满意例数)∕总例数×100%。3)将两组患者接受急救的效果分为有效和无效两个标准。有效是指接受急救后,患者胸痛的症状消失,其各项生命体征恢复至正常的水平。无效是指接受急救后,患者胸痛的症状无改善,其各项生命体征无变化。

1.4 统计学方法

使用SPSS16.0统计软件对本次研究中的数据进行处理。计量资料用均数±标准差(±s)表示,采用t检验。计数资料用百分比(%)表示,采用χ²检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者接受救治相关时间的比较

A组患者入院至接受心电监护的时间、接受采血的时间、接受病情评估的时间、使用抗心肌梗死药物进行治疗的时间、接受急救的总时间均短于B组患者(P<0.05)。详情见表1。

表1 两组患者接受救治相关时间的比较(h,±s )

表1 两组患者接受救治相关时间的比较(h,±s )

组别入院至接受病情评估的时间入院至接受心电监护的时间入院至接受采血的时间入院至使用抗心肌梗死药物进行治疗的时间入院至接受抢救的总时间A组B组t值P值0.4±0.7 2.5±0.2 16.317 0.000 4.2±1.4 7.8±1.1 11.437 0.000 4.5±1.3 9.5±2.1 11.452 0.000 4.6±1.3 7.2±2.3 5.567 0.000 38.6±7.4 67.3±7.3 15.618 0.000

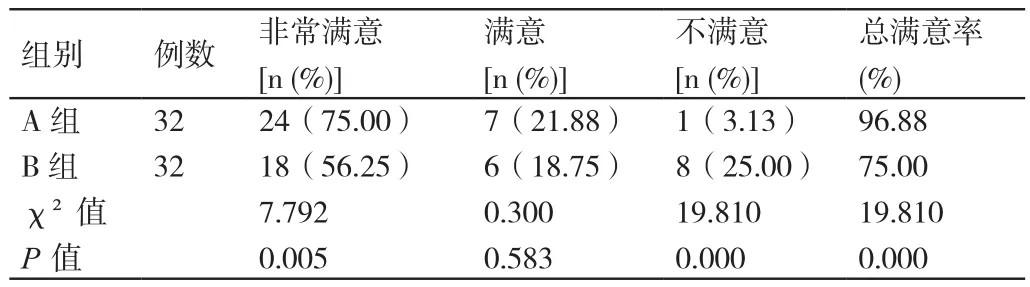

2.2 两组患者及其家属对护理总满意率的比较

A组患者及其家属对护理的总满意率高于B组患者(P<0.05)。详情见表2。

表2 两组患者及其家属对护理总满意率的比较

2.3 两组患者接受急救有效率的比较

在A组患者中,接受急救有效的患者有29例,其接受急救的有效率为90.63%。在B组患者中,接受急救有效的患者有24例,其接受急救的有效率为75.00%。A组患者接受急救的有效率高于B组患者(P<0.05)。

3 讨论

急性心肌梗死是目前临床上一种较为常见的心血管疾病。此病患者的冠状动脉可出现闭塞,使其心肌出现缺血、坏死。此病具有发病急、患者的病情发展快的特点。调查的结果显示,急性心肌梗死患者会出现严重的心律失常,其在发病的60 min之内会出现猝死。在对急性心肌梗死患者进行急诊抢救时,对其实施全程优质护理具有重要的临床意义,可有效地改善其预后,降低其死亡率。全程优质护理是目前临床上一种新型的护理模式。该护理模式可优化对急性心肌梗死患者进行急诊抢救的流程,进而提高对其进行急救的成功率[3-4]。

本次研究的结果证实,对急性心肌梗死患者进行全程优质护理的效果较为理想。

[1]程宝珍,张小红,牛娟,等.急诊全程优化护理在抢救急性心肌梗死患者中的应用[J].护理学杂志,2012,27(35):9-11.

[2]姜爱荣.ST段抬高型心肌梗死患者急诊全程优化护理应用价值分析[J].国际护理学杂志,2014,22(24):807-809.

[3]苏小妹,贺珊,吴志红,等.急诊全程优化护理在抢救急性心肌梗死患者中的应用[J].护理实践与研究,2015,9(10):130-131.

[4]杨兆华.观察急诊全程优化护理在救治心肌梗死患者中的实施价值[J].中国社区医师,2014,12(17):125-126.

R473

]B

]2095-7629-(2017)21-0022-02

陈金梅,女,汉族,1983年11月出生,江苏南京人,本科学历,护师,研究方向:临床护理