关于实物财富与虚拟财富关系的探讨

彭定贇+张飞鹏

摘 要: 随着时代的发展,财富观一直处于动态演化的过程。目前,讨论实物财富与虚拟财富关系的文献还较少,此讨论具有一定的学术价值。本文介绍了财富概念的起源,阐述了实物财富与虚拟财富之间的关系,建立了互动关系模型,提出了实物财富与虚拟财富既可以统一到实物财富也可以统一到虚拟财富的观点。

关键词:实物财富;虚拟财富;转化

中图分类号:F205 文献标识:A 文章编号:1674-9448 (2017) 02-0060-06

An Essay on the Relationship between Physical Wealth and Virtual Wealth

PENG Ding-yun ZHANG Fei-peng

(School of Economics, Wuhan University of Technology, Wuhan Hubei 430070, China)

Abstract: With the development of time, outlook on wealth has been on the dynamic state. Now few research focuses on relationship between virtual wealth and physical wealth.There is the academic value.This paper introduces the origin of term wealth, expounds the relationship between physical wealth and virtual wealth and establishes the mutual model .It also articulates that the physical wealth and virtual wealth can be unified into the virtual wealth or physical wealth.

Keywords: physical wealth,virtual wealth,transformation

一、引言与文献综述

随着实体经济的逐渐复苏,虚拟经济也开始呈现出繁荣的势头。关于虚拟经济与实体经济之间关系的讨论也越来越受到学界重视。从总体上而言,虚拟经济与实体经济是一种辩证关系。虚拟经济需要实体经济作为运行依附的物质载体,没有实体经济的支撑,虚拟经济不复存在。实体经济也需要虚拟经济的辅助,借助其流动性提升实体经济的运行效率。如果用一种静态的视角来看待虚拟经济与实体经济的关系,那么虚拟财富与实物财富则是两个无法回避的关键词。虚拟财富和实物财富分别是虚拟经济和实体经济的静态概念,虚拟经济与实体经济的关系在某种程度上可以套用虚拟财富与实物财富的关系。

国外鲜有关于实物财富与虚拟财富关系的研究文献,就连研究实体经济与虚拟经济关系的文献也不多。Guttmann(1994)以美国为例进行实证分析,发现当时的美国虚拟经济正处于爆炸式增长的阶段,美国虚拟经济的繁荣推动了美国经济结构的转型[1]。Gennaioli(2010)进一步指出虚拟经济是推动经济结构转变的重要原因,并深刻地影响到了实体经济发展[2]。Green(2003)从财务的角度出发,解释了实体经济与虚拟经济的关系,为后来的研究提供了一个新的思路[3]。Gencer(2016)从经济危机的角度出发,研究金融恐慌影响实体经济的渠道[4]。

国内也鲜有关于实物财富与虚拟财富关系的文献,但有许多讨论实体经济与虚拟经济关系的文献。经过文献梳理,相关文献大致可分为两类。一类是偏向于建立实体经济与虚拟经济互动模型的论文。刘骏民等(2004)构建了以货币为中介的三部门经济模型,阐述了货币发行量、虚拟经济以及实体经济三者之间的关系,提出了中国实体经济与虚拟经济背离发展的观点[5]。许圣道等(2007)建立了以资金流量为核心的监管体系,其目的是协调实体经济与虚拟经济的关系[6]。伍超明(2004)利用货币循环流模型建立了实体经济与虚拟经济的互动模型,为政府的宏观经济政策提供重要借鉴意见[7]。第二类是偏向于实证研究的论文。刘金全等(2004)通过实证发现虚拟经济与实体经济具有十分显著的互动关系,溢出效应非常明显[8]。董俊华等(2011)用Granger因果检验探求实体经济与虚拟经济的关系,发现实体经济是虚拟经济发展的基础,但虚拟经济对实体经济的溢出效应并不显著[9]。

综上所述,国内外学界对实物财富与虚拟财富关系的研究非常少,他们更加关注实体经济与虚拟经济的关系。本文在前人研究的基础上,深入分析了实物财富与虚拟财富的关系,并建立了数理模型,用定量定性相结合的方法探讨两者之间的联系。

二、财富的演化

(一) 早期的财富概念

早在古希腊时期,就有许多对财富的探讨。Xenophon把财富视为一切对人类有用的东西,而财富管理的本质就是家庭资源的调配,探究如何进行资源配置使得家庭财富最大化。Aristotle把财富的定义细化,认为人们生活当中的必需品才可以被称为财富。这种定义已经很接近古典主义经济学家对财富的看法。16世纪开始,在重商主义的影响下,越来越多的人把财富与金银等同,认为国家的富裕程度由其拥有的金银总额来表示,金银是财富的唯一象征。在重商主义后期,虚拟经济的过度发展,损害了实体经济的发展,而当时的实体经济主要指农业,重农主义在这样的一个背景下逐渐成长起来。Adam Smith把一切的物质产品都看作是财富,并提出劳动在财富形成过程中起着不可替代的作用,建立了劳动价值论。Marshall用效用的观点重新定义了財富,提出可以直接或间接满足人类各种欲望的东西都可以被称为财富。他还将财富分为狭义财富和广义财富。狭义财富是指一切可以货币化计量的东西,而广义财富是指难以货币化计量的东西,包括个人能力,学识,体力等等。endprint

(二) 虚拟财富的引入

虚拟财富最早指各种金融资产的总和,刘骏民等人是最早研究虚拟财富的中国学者。随着经济的发展,虚拟财富的内涵也在不断拓展。林左鸣(2005)提出了二元容介态理论,开辟了广义虚拟经济的研究方向。他把信用、人力资本以及声望等要素都纳入到了虚拟财富的范畴,极大地拓展了虚拟财富的内涵。为了区分虚拟财富原本内涵与新增内涵,这里把虚拟财富进一步细分为广义虚拟财富和狭义虚拟财富。狭义虚拟财富指现金、债券以及股票等金融资产;广义虚拟财富指信用、人力资本以及声望等一系列事项。虚拟财富是广义虚拟财富和狭义虚拟财富的加总,如图1所示。虚拟财富主要满足人类心理需求,在一定程度上也满足人类生理需求,但前者是主要的。狭义虚拟财富仍然受到物质载体的束缚,而广义虚拟财富则超脱了物质载体的羁绊,表现为一种社会联系。虚拟财富概念的动态拓展,体现了人们对财富概念认识的深化。越来越多的概念被纳入到财富范畴,人们对财富的看法越来越多元化,这有利于人们树立科学的财富观,对家庭和社会都有着深刻的影响。

(三)实物财富与虚拟财富的区别

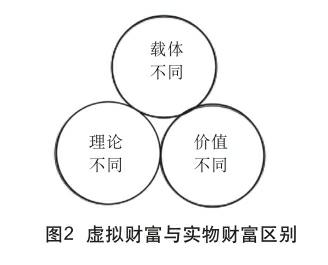

实物财富与虚拟财富明显不同,具体如以下几点:

首先,实物财富与虚拟财富的物质载体不同。实物财富存在可见的物质载体,而虚拟财富则不存在可见的物质载体。并且,广义虚拟财富的不可见物质载体与狭义虚拟财富的不可见物质载体也存在明显的不同。狭义虚拟财富的不可见物质载体可能有物质凭证,而广义虚拟财富的不可见物质载体则可能不存在任何凭证。广义虚拟财富在某种程度上而言,只是一种社会联系,它可以通过多种途径表现出来,但很难有专门的凭证来完全证明这种社会联系的存在。广义虚拟财富和狭义虚拟财富弱化了对物质凭证的需求度,符合未来经济的发展潮流,具有光明的发展前途。

其次,实物财富的价值主要基于使用价值,而虚拟财富的价值主要基于虚拟价值。使用价值主要给人带来一种生理上的满足感,虚拟价值则更加强调给人带来一种心理满足感。在古典主义经济时期,使用价值理论就已经产生了,虚拟价值则是近些年来,林左鸣提出的新概念。虚拟价值的产生是建立在使用价值上的,是使用价值高级化的产物,没有使用价值,虚拟价值无从谈起,也不存在任何的意义。虚拟价值的提出有助于解释传统的使用价值无法解释的一些社会现象。许多没有凝结人类脑力劳动和体力劳动的产品,都在公开市场中得到了较高的报价。虚拟价值从效用的角度出发,说明了产品的适用性给人们带来的满足感也能创造价值,这才使得该类物品在市场上的价格非常可观。

最后,实物财富与虚拟财富的理论根基是不同的。实物财富的理论根基是劳动价值论,而虚拟财富的理论根基是生活价值论。生活价值论是林左鸣提出的新理论,认为价值的最终目的是实现人类的幸福生活。这种观点比以往的劳动价值论更加强调人们的主观感受。生活价值论不是一个凭空产生的观点,而是劳动价值论在新时期的一种表现。劳动价值论揭示了劳动是一切价值的来源,而生活价值论则揭示了价值的终极目的。人类创造价值的终极目的是为了实现人类自身的幸福。因而,在看待事物的时候,应该从终极目的的角度出发,来看待事物的本质属性,这样才可以透过事物的现象抓住事物的内在要核,否则会被各种外相所迷惑,对于本质求而不得。

以上三点构成了实物财富与虚拟财富的显著不同,如图2所示。这三点是实物财富与虚拟财富的主要区别,但并不意味着实物财富与虚拟财富只有这三点不同。它们两者之间还有许多微小的区别,由于不太显著或不太重要,就没有作为要点罗列出来。就列出的三点区别而言,它们之间的地位是相等的,不存在任何的差异性。它们都是从某个角度出发来解释两者之间的区别,并没有显著的交集。

三、实物财富与虚拟财富转化

(一) 实物财富转化成虚拟财富

实物财富转换成虚拟财富主要通过“消费效应”和“转换效应”来完成。

在市场经济时期,各种类型的市场已经很发达。实物财富可以很便利地通过这些市场完成转化。无论实物财富最终转化成广义虚拟财富,还是狭义虚拟财富,它都需要转化成货币形态。若它最终转换的归宿是狭义虚拟财富,则它可以依托金融市场完成二次转换。若它最后的归宿是广义虚拟财富,则它需要通过其他效应来完成这种转变。“转换效应”的特点是其价值并没有发生改变,改变的只是它的存在形态。这种阐述是一种理论上的表述,在实际经济生活中,由于不对称信息、噪声等各种因素的干扰,它总会出现一定的价值浮动,很少的情况下正好是原来的价值。

当实物财富转换成货币形态时,它的流通性达到了最大。通过“消费效应”,它可以支配他人提供服务和产品,这有利于提升虚拟价值。虚拟财富的虚拟价值高于实物财富的虚拟价值,广义虚拟财富的价值又远远大于狭义虚拟财富的虚拟价值。“消费效应”可以有效地提升虚拟价值,受到更为广泛人群的认可,实现价值的回归。这里的“消费效应”特指将货币用于虚拟价值提升的行为,与普通字面上的含义存在一定的差异,消耗物质财富满足物质需求的消费行为,并不包括在这个概念里。这样的区分有利于受众加深对财富的理解,明白财富本质属性,避免了因歧义而造成的误解,具体如图3。

在传统观念中,慈善活动是损耗财富的行为,这导致了许多人并不热衷于财富的捐赠。一些企业也不积极地参与慈善活动,以减轻企业的经济压力。从新财富观的视角来看,慈善行为并不是损耗财富的行为,只是将财富的形式进行了转化,从以前的实物財富变成了现在的虚拟财富,财富的总量并没有减少。实际上,虚拟财富的增加还有可能带来实物财富的加速增长。慈善行为可以增加企业和个人的美誉度,为其带来声望和影响力。从长期来看,有利于实物财富的流入。endprint

慈善行为是实物财富转换为虚拟财富的重要途径之一,实物财富的捐赠不仅可以帮助到急需救助的人,还能提升捐赠者声望等虚拟财富。目前,中国已经实现慈善事业法制化,相关法律文件已经制订并颁发。“消费效应”和“转换效应”概念的提出,有利于公众深化对财富的理解,促进公众对慈善的认识,激发了广大人民群众的参与热情。中国的慈善事业与发达国家的慈善事业相比,还存在一定的距离,新财富观的提出有利于缩短我国与发达国家之间的差距,起到了一定积极的作用。

(二)虚拟财富转化成实物财富

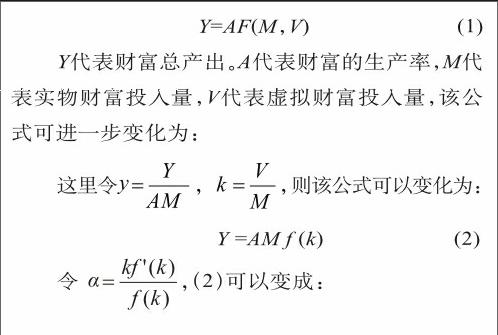

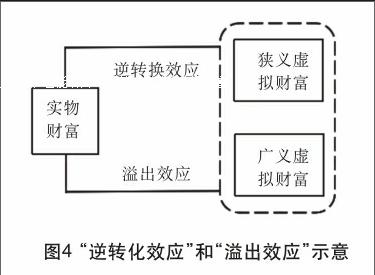

虚拟财富转化成实物财富主要通过“逆转化效应”和“溢出效应”来实现。

“逆转化效应”是“转化效应”的相对概念。前者是虚拟财富转化成实物财富的过程,而后者是实物财富变成虚拟财富的过程。两者的本质含义基本相似,流程指向正好相反。财富在不同的市场之间相互的转变自己的形态,实现价值的保值与增值。可逆的“转化效应”为狭义虚拟财富和实物财富之间开辟了一条通畅的道路,它们之间转换的频率远高于广义虚拟财富与实物财富之间转换的频率,这种区别在经济生活中较为显著。理论上,转化是不改变其价值的,实际中却是升值的过程。虚拟财富具有软价值,它可以有效提升财富的使用价值,使其表现地更加充分。而“转化效应”的价值转化则不一定是增加。

虚拟财富对实物财富具有显著的“溢出效应”。虚拟财富的增加有利于实物财富的增多,为其价值实现提供各种便利条件。相反,实物财富对虚拟财富的“溢出效应”则相对不显著。虚拟财富是建立在个人的经济生活网络中的,而人在经济生活中的地位更高,就会自动地享有一些他人没有的便利。虚拟财富富有的人可以为实物财富的创造提供便利条件,加快实物财富的流入。“溢出效应”与“消费效应”存在显著不同,“溢出效应”是在虚拟财富的增长中自主实现实物财富增长,而“消费效应”则是一个被动增长的过程,具体如图4。

一些傳统意义上贫困的地区,一般特指的是实物财富并不富裕的地区。当虚拟财富也纳入到了财富的范畴,再来看待这个问题,不难发现这些地区并不是真正意义上的贫困。那些传统意义上贫困的地区可能存在许多有待开发的资源。地方传说、人文风景以及独特物产都是包含着巨大虚拟价值的财富。在传统财富观下,这些都不可以算作为财富。在新财富观的视角下,这些都是有待开发的巨大财富。推行品牌化精准扶贫是虚拟财富向实物财富转换的重要体现。

依据虚拟财富转化成实物财富的“逆转化效应”和“溢出效应”,贫困地区可以进行品牌化战略经营,通过适当的包装推出市场,获取公众的认可。虚拟财富的挖掘有利于这些贫困地区获取源源不断的实物财富,还不损害当地的生态环境,不耗损当地的物质资源。这对于贫困地区的脱贫致富有着重要的意义。

目前,是精准扶贫的关键时期,中央政府高度重视扶贫工作的开展。“逆转化效应”和“溢出效应”的提出,有利于开拓扶贫工作的眼界与思路,促进了相关扶贫政策的提出,为困难地区的脱贫致富作出了一定的贡献。

(三) 实物财富与虚拟财富互动模型

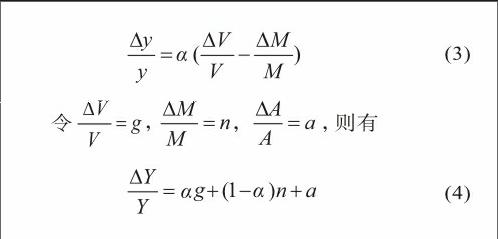

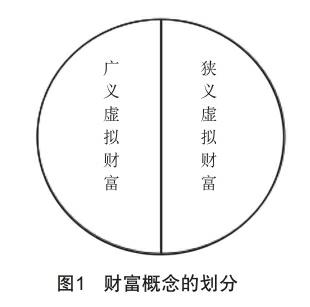

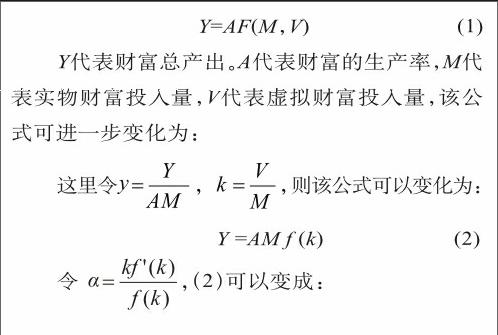

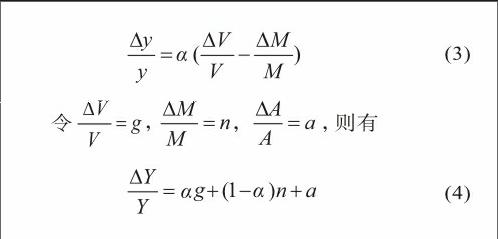

在对实物财富与虚拟财富进行了定性分析的基础上,建立了实物财富与虚拟财富的互动关系模型。这里借鉴生产函数模型的思想,提出了以下等式:

(4)式显示了虚拟财富、实物财富以及总财富(总产出)之间的关系。其中,虚拟财富的产出弹性是α,即随着虚拟财富增长1%,总财富增长 %;实物财富的产出弹性是1-α,即随着实物财富增长1%,总财富增长(1-α)%。

四、实物财富与虚拟财富统一

不管是实物财富还是虚拟财富,它们都是财富。它们都具有财富的一般特征,只是在某些方面强调的重点不一样。在一定的条件下,虚拟财富可以折算成实物财富,实物财富可以转变成虚拟财富。也就是说,虚拟财富与实物财富是统一的,而且可以统一到实物财富,也可以统一到虚拟财富。

实物财富与虚拟财富的相互转化有利于促进它们之间的联系,影响财富总量的增长。由于它们都统一在财富的框架下,虚拟财富与实物财富才会存在协同效应,一方的增长有利于另一方的增长。虚拟财富和实物财富之间的灵活转化会加快这个过程。在财富的积累中,要注意实物财富和虚拟财富的平衡发展,偏重任何一方都有可能失衡,造成财富积累速度的减缓。以往的财富观过于重视实物财富的积累,忽略了虚拟财富的积累,从长期来看是不理性的行为。

实物财富与虚拟财富相互影响、相互转换,统一在相同的框架内。实物财富是可以引起人类生理满足感,具有稀缺性的物质产品。它具有明显的实物载体,房屋、汽车以及设备等都包含在实物财富的范畴内。实物财富是人类文明发展的基础,是社会进步的基石。它最早被人们认可其价值,伴随着实物财富的不断积累,实物财富也深刻地影响着人类文明的进程。虚拟财富可以向实物财富转化,实物财富与虚拟财富所受支配的经济规律也是一样的。只不过虚拟财富受人类心理感知的不确定性影响,它的价值浮动范围非常大。实物财富受生产所消耗的必要劳动量影响,价值相对稳定,但这些都不影响它们的本质内涵。

实物财富与虚拟财富都是出于不断发展当中的概念,它的内涵随着社会的发展持续的拓展。相对而言,实物财富的内涵较为稳定,只是产品种类的增多。实物财富重视使用价值,对虚拟价值不太重视。它与虚拟财富相比,性质更加稳定,流通性也较好。在大多数的时候,它的财富溢出效应是远远不如虚拟财富的,这也就是它并不太受投资者青睐的原因;只有在某些特殊时刻,它的投资性比虚拟财富更好。实物财富统一在虚拟财富当中,它的性质会出现明显变化。虚拟财富与实物财富之间可以通过“转化效应”和“逆转化效应”进行形态的改变,但这个并不能等同于虚拟财富是实物财富的归宿。统一这个词包含着归宿的意味,实物财富和虚拟财富都是相对独立的财富类型,它们之间不存在归宿的关系。endprint

五、结 论

本文依据林左鸣的广义虚拟经济理论,提出了广义虚拟财富的概念,丰富了财富的内涵,并进行了下位概念的再划分。为了帮助受众加深对新财富概念的理解,本文阐述了实物财富和虚拟财富的辩证关系,建立了相应的数理模型。新财富理论的出现对财富观的影响是显而易见的,新财富理论有利于完善现有的财富观,维护社会和谐与稳定。新财富观要求我们的需求应建立在对人的认可之上,财富的增值应重视虚拟财富与实物财富的平衡,不能单方过度发展,对社会带来巨大的负面影响。新财富观更加强调人的主观能动性,把人的本身視为最大的财富。个人的学识、信用以及素养可以帮助到自己积累财富,创造出源源不断的物质财富。财富的分配应重视公平,不能忽略公平,损害其他人的主观能动性,不利于财富总数的积累。财富的终极价值是使人感到幸福,给人带来强烈的正效用。这种幸福不仅仅只建立在花费的基础上,在劳动的过程中,人也会感到幸福。重视虚拟财富的新财富观,有利于社会风气的转变,摒弃过去“以物为本”的财富观,树立“以人为本”的新财富观。

本文对财富的内涵及其下位概念进行了重新界定与探讨,以期推动新财富理论的发展。对于虚拟经济与虚拟财富,仍有许多领域值得深入探究。例如,基于“广义财富”的实证测算,考虑虚拟财富后的基尼系数变化趋势以及财富标志泛化下调控广义财富差距的政策制订等,这些都是未来的研究方向。

参考文献:

[1]Guttmann R. How credit-money shapes the economy : the United States in a global system[J]. M.e.sharpe, 1994, 15(3):13-23.

[2]Gennaioli N. Financial Innovation and Financial Fragility[J]. Ssrn Electronic Journal, 2010, 23(16068):779-793.

[3]Green C J, Murinde V. Flow of funds: implications for research on financial sector development and the real economy[J]. Journal of International Development, 2003, 15(8):1015-1036.

[4]Gencer H G, Demiralay S. The contagion effects on real economy: Emerging markets during the recent crises[J]. Journal for Economic Forecasting, 2016, 19(1):104-121.

[5]刘骏民,伍超明. 虚拟经济与实体经济关系模型——对我国当前股市与实体经济关系的一种解释[J]. 经济研究,2004,(04):60-69.

[6]许圣道, 王千. 基于全象资金流量观测系统的虚拟经济与实体经济的协调监管思路[J]. 中国工业经济, 2007(5):15-23.

[7]伍超明. 虚拟经济与实体经济关系研究--基于货币循环流模型的分析[J]. 财经研究, 2004,30(8):95-105.

[8]刘金全. 虚拟经济与实体经济之间关联性的计量检验[J]. 中国社会科学, 2004(4):80-90.

[9]董俊华. 虚拟经济与实体经济关系实证研究[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2011,31(2):141-144.endprint