基于“学习进阶”的物理概念教学

柯晓露

摘 要:以“学习进阶”为理论依据,遵循学生的思维发展路径,制定“学习进阶”的起点、终点和节点,围绕学科核心概念建构物理概念。以“超重与失重”为例展示物理概念的教学过程,引导学生通过“加速度”概念的深化学习,进一步掌握学科核心概念“运动和相互作用”,培养学生的科学素养。并以此出发探讨中学物理概念教学。

关键词:学习进阶;概念教学;超重与失重

引言

教育部在2018年1月份公布了高中课程标准(2017版),这意味着新一轮的高中课程标准改革的正式实施。学生学科核心素养的培养是本次课程改革的关键环节。在物理教学领域,整合与发展是培养学生学科核心素养的重要方法。通过整合建构物理学科的概念体系,通过发展使学生随着学习进阶实现学科素养的进阶发展[ 1 ]。

1 学习进阶理论描述

从1980年起,人们在研究概念转变时,尝试将时间拉长,并对概念转变的模式整合,从而建构概念认知模型,这就是学习进阶研究的内容。学习进阶理论在美国教育界最先兴起,2012年,美国发布的《K-12科学教育框架:实践、通用概念及核心概念》使用“学习进阶”制定学生在各学段的学习目标。学习进阶是学生学习或者探究知识时,其思维方式的连续不断精致化发展的路径描述。学习进阶在围绕“核心概念”建构时,刻画学生不同层级的知识和能力,在深入探究的学习中实现学科素养的发展。学习进阶有以下的水平层级,不同的层级代表学生对科学概念的掌握程度:(1)低锚点,进阶的起点,即学生学习的前概念;(2)高锚点,进阶的终点,即学生要掌握的科学概念;(3)进阶节点,学生在达到进阶终点前的重要理解步骤[ 2 ]。

“学习进阶”实现以学生为本的教育理念,教师的教围绕学生的学进行,通过测试学生所处的进阶节点来调整教学方式和策略,这样的教学策略是高效的。

2 围绕学科核心概念建构物理概念

对客观事物的本质属性抽象概括称为科学概念,是学生学科素养的重要组成部分。科学概念分为4个层次,按思维水平层级从高到低依次为层次1“学科核心概念”、层次2“主题核心概念”、层次3“重要概念”、层次4“基础概念”,层次3“重要概念”又分为两个亚层次,“基本概念”和“关系概念”[ 3 ]。

学科的核心概念是学科结构的主干部分,在“学习进阶”理论中,应围绕学科核心概念建构物理概念,这样的学习逻辑严密成系统,能有效培养学生的学科素养,建立学科体系。

下面以普通高中物理课程标准(2017版)中“必修1”里的“相互作用与运动定律”主题下的“超重与失重”为例,谈谈基于“学习进阶”的物理概念教学。

3 以“超重与失重”为例的“学习进阶”教学

在利用“学习进阶”理论进行教学时,学生是否按照进阶假设进行学习的验证可通过测试和访谈来进行。

3.1 概念的界定

在“超重与失重”学习中,所要围绕的学科核心概念为“运动与相互作用”,这个学科核心概念涉及的领域非常广泛,即有力学领域,也有电磁学领域等。在层次1下的层次2主题核心概念为“力与运动的关系”,这是层次3基本概念“加速度”与“力”关联的建构。在“超重与失重”教学中,通过对概念之间的关联,提高学生对基本概念“加速度”和主题核心概念“力與运动”的理解水平,从而更深入掌握学科核心概念“运动与相互作用”。

在概念关联建构中,属于层次4“基础概念”,即影响建构的知识要素有质点、位置、参考系、时间、时刻、标量和矢量等。

3.2 “学习进阶”的终点

“超重与失重”在普通高中物理课程标准(2017版)内容要求中的1.2.3的描述为“通过实验,探究物体运动的加速度与物体受力、物体质量的关系。理解牛顿运动定律,能用牛顿运动定律解释生产生活中的有关现象、解决有关问题。通过实验,认识超重和失重现象。”新课标强调了建模的重要性,在“超重与失重”中,通过建模使学生更深入理解和掌握“加速度”这个基本概念。

在“超重与失重”中,学生通过建构模型加深对“加速度”这个科学概念的理解,如果没有引入加速度的概念,就无法定量描述机械运动和相互作用之间的关系,无法解释相关物理现象。要建构的模型为:物体在竖直运动中,当加速度向上时,物体的视重(物体对悬挂物的拉力或对支持物的压力)大于重力,产生超重现象,当加速度向下时,物体的视重小于重力,产生失重现象,当物体的加速度正好等于重力加速度时,视重为零,称为完全失重。

3.3 “学习进阶”的起点

在学习“超重与失重”前,通过分析学生的认知水平可以知道,学生有以下的前概念,也就是“学习进阶”的起点如下:

(1)学生已学过“重力”和“弹力”的概念,经历质点运动的建构过程,对“机械运动”和“相互作用”概念有了一定层次的掌握。

(2)学生已学过牛顿三大定律,理解加速度和受力、质量之间的关系。

(3)学生混淆视重与实重之间的关系,有认为超重和失重就是物体自重增加和减少的错误观念。

(4)学生可能会把超重、失重与运动方向即速度方向联系起来。

在教学之前,可对学生进行一个前测,掌握学生的认知水平,从而更有效地进行教学。

3.4 “学习进阶”的节点

在“超重与失重”的教学建模中,应按学生的思维发展进行建模,让学生亲身体验建模过程。在学生的思维发展过程中,有几个关键的理解步骤,也就是“学习进阶”的节点,教师应清晰认识到这几个节点,引导学生的思维路径顺利走到最后的终点。学生在参与建模的过程中,可以真正使知识内化。

3.4.1 节点一:超重与失重不是物体自重的改变

在这里,可以设置如下情境:

情境1:把纸带对折挂上钩码,只用一只手能否把纸带拉断?

情境2:把一条橡皮筋套在手指上,挂上钩码,上下运动,感受手指的受力。

情境3:在体重计上站起、下蹲,观察示数变化。

在情境1中,大部分学生基于前概念建立起拉力等于重力的模型,如图1所示,会回答一只手是不能拉断纸带的。这时通过实验引起学生的认知冲突,学生原有知识不能解释实验现象时,必须修改模型。

在情境2和情境3中,学生同样会建构如图1的模型,通过手指受力感受钩码所受的拉力的改变和观察体重计示数的变化,给学生提供定性直觉理解的机会,这是一种类比架桥的策略。

通过实验和引导,学生建构起如下模型:物体自重不变,在向上或向下运动过程中,拉力或支持力会产生变化,引起超重或失重。

3.4.2 节点二:超重和失重与物体的运动方向,即速度方向无关。

进一步分析情境3,观察体重计的示数变化。

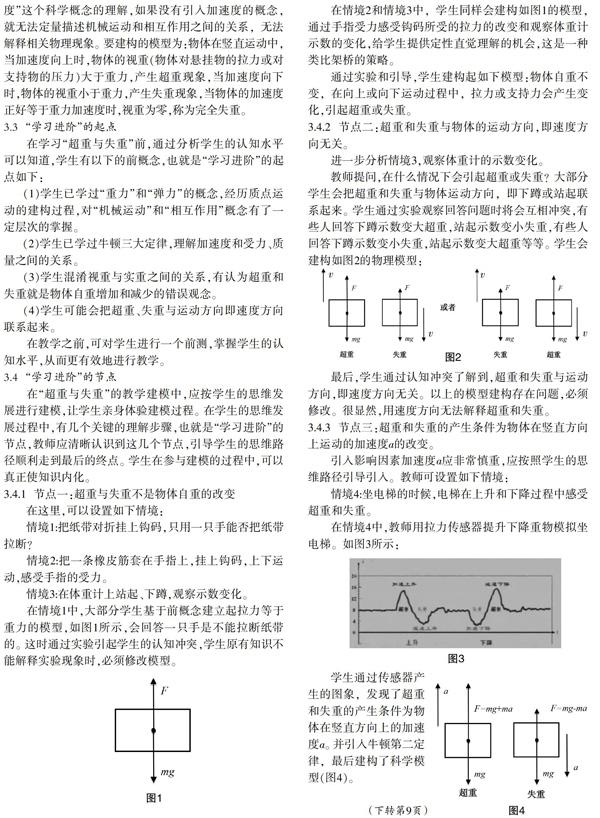

教师提问,在什么情况下会引起超重或失重?大部分学生会把超重和失重与物体运动方向,即下蹲或站起联系起来。学生通过实验观察回答问题时将会互相冲突,有些人回答下蹲示数变大超重,站起示数变小失重,有些人回答下蹲示数变小失重,站起示数变大超重等等。学生会建构如图2的物理模型:

最后,学生通过认知冲突了解到,超重和失重与运动方向,即速度方向无关。以上的模型建构存在问题,必须修改。很显然,用速度方向无法解释超重和失重。

3.4.3 节点三:超重和失重的产生条件为物体在竖直方向上运动的加速度a的改变。

引入影响因素加速度a应非常慎重,应按照学生的思维路径引导引入。教师可设置如下情境:

情境4:坐电梯的时候,电梯在上升和下降过程中感受超重和失重。

在情境4中,教师用拉力传感器提升下降重物模拟坐电梯。如图3所示:

学生通过传感器产生的图象,发现了超重和失重的产生条件为物体在竖直方向上的加速度a。并引入牛顿第二定律,最后建构了科学模型(图4)。

通过对“超重与失重”的学习,学生对基本概念“加速度”有了更进一步的掌握。通过解释“超重和失重”現象,对“加速度”概念的意义进行了进一步的建构,促进了“加速度”概念内涵的深化和外延的拓展,并对“力”和“加速度”这两个概念的关联做了进一步的建构。从而使学生更深入掌握主题核心概念“力与运动”和学科核心概念“运动和相互作用”,培养了学生的学科素养,达到了教学的目的。

4 反思和建议

在实际教学中,有如下的教学建议:(1)为确定学生的认知水平,有必要要求学生进行定型推理和口头解释,阐明自己的观点;(2)某些概念的理解和突破难以用口授的教学方式来解决,在关键节点上,必须在设定的情境中,以多次质疑的方式来解决;(3)学生应参与到概念定型模型的建构中来。

通过课例可以看出,利用“学习进阶”理论进行概念教学,能顺应学生的思维发展,对建构物理模型,掌握学科核心概念,培养学生的学科素养有较大的作用,从而达到了物理学科的教学目的。

在物理教学中,应从课标和书本内容中提取所要教授的“重要概念”,并围绕“学科核心概念”进行教学。从学生的认知水平出发。分析“学习进阶”的起点、节点和终点,从而使学生的认知沿思维路径展开,建构科学模型。

参考文献:

[1]郭玉英,姚建欣,张静.整合与发展——科学课程中概念体系的建构及其学习进阶[J].课程.教材.教法,2013,33(2):44-49.

[2]陈小红,罗琬华.构建物理概念习得的学习进阶[J].中学物理教学参考,2014,43(8):8-11.

[3]张玉峰,郭玉英.科学概念层次分析:价值、变量与模型[J].物理教师,2015,36(11):2-10.