用脑脊液置换术联合鞘内注射药物法治疗结核性脑膜炎的效果观察

严 文,陈明伟

(1.西安交通大学,陕西 西安 710061;2.西安交通大学第一附属医院呼吸内科,陕西 西安 710061)

用脑脊液置换术联合鞘内注射药物法治疗结核性脑膜炎的效果观察

严 文1,陈明伟2⋆

(1.西安交通大学,陕西 西安 710061;2.西安交通大学第一附属医院呼吸内科,陕西 西安 710061)

目的:探讨使用脑脊液置换术联合鞘内注射药物法治疗结核性脑膜炎的效果。方法:选取2015年8月至2016年8月期间西安交通大学第一附属医院收治的102例结核性脑膜炎患者作为研究对象。根据这些患者就诊的时间将其分为对照组(n=51)和观察组(n=51)。对所有患者均进行常规治疗。在此基础上,为观察组患者使用脑脊液置换术联合鞘内注射药物法进行治疗。然后观察两组患者治疗的效果及临床症状缓解的时间。结果:观察组患者脑膜刺激征消失的时间、脑脊液细胞计数恢复正常的时间、脑脊液蛋白水平恢复正常的时间及退热的时间均短于对照组患者(P<0.05),其治疗的总有效率高于对照组患者(P<0.05)。结论:使用脑脊液置换术联合鞘内注射药物法治疗结核性脑膜炎的效果显著,可快速地改善患者的临床症状。

脑脊液置换术;鞘内注射药物;结核性脑膜炎

结核性脑膜炎是一种神经系统结核病。该病是结核杆菌侵入蛛网膜下腔,造成蛛网膜、软脑膜、脑实质与脑血管产生的非化脓性炎症。结核性脑膜炎是一种比较严重的传染性疾病[1]。近几年,结核性脑膜炎的发病率及致死率均呈不断上升的趋势。相关的研究结果显示,使用脑脊液置换术联合鞘内注射药物法治疗结核性脑膜炎可置换出含有结核杆菌、炎性物质及毒素的脑脊液,促进患者蛛网膜下腔内脑脊液的流动,使抗结核药物迅速通过血脑屏障,并降低颅内压。为进一步探讨使用脑脊液置换术联合鞘内注射药物法治疗结核性脑膜炎的效果,西安交通大学第一附属医院对近期收治的部分结核性脑膜炎患者使用脑脊液置换术联合鞘内注射药物法进行治疗,现将研究过程及结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本文的研究对象为2015年8 月至2016年8月期间西安交通大学第一附属医院收治的102例结核性脑膜炎患者。所有患者的病情均符合临床上关于结核性脑膜炎的诊断标准。根据这些患者就诊的时间将其分为对照组(n=51)和观察组(n=51)。对照组患者中有男性患者30例,女性患者21例;其年龄为16~70岁,平均年龄为(37.8±9.3)岁。观察组患者中有男性患者31例,女性患者20例;其年龄为17~70岁,平均年龄为(38.1±9.5)岁。两组患者的一般资料相比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

对所有患者均进行常规治疗。具体的方法是:为患者每天静脉滴注1次异烟肼,每次滴注600 mg。为患者每天静脉滴注1次利福平,每次滴注600 mg。让患者每天口服1次吡嗪酰胺,每次服1.5g。让患者每天口服1次乙胺丁醇,每次服0.75 g。在此基础上,为观察组患者使用脑脊液置换术联合鞘内注射药物法进行治疗。具体的方法是:在无菌条件下对患者进行腰椎穿刺。穿刺成功后放出5~10 ml的脑脊液,注入等量的生理盐水,留置5~10 min。置换3~5次,置换出的脑脊液总量不得超过30 ml。将100 mg的异烟肼注射液和2.5 mg的地塞米松注射液注射入鞘内。每周进行2次治疗。可根据患者的病情确定置换的次数,直至患者脑脊液的压力恢复正常。治疗期间让患者卧床休息,并根据其具体情况对其进行降低颅内压、预防感染等对症治疗。两组患者均连续治疗3个月。

1.3 观察指标及疗效判定标准

记录两组患者脑膜刺激征消失的时间、脑脊液细胞计数恢复正常的时间、脑脊液蛋白水平恢复正常的时间及退热的时间。观察两组患者治疗的效果。显效:患者的临床症状得到缓解,其脑脊液的压力与各项临床指标均恢复正常。有效:患者的临床症状得到改善,其脑脊液的压力基本恢复正常,其脑脊液蛋白的水平为0.45~0.6 g/L,其脑脊液细胞计数低于100×106/L。无效:患者的临床症状未得到明显的改善甚至在加重,其脑脊液的压力未降低甚至在升高。总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。

1.4 统计学分析

本次研究的数据均采用SPSS19.0统计软件进行处理,计量资料用均数±标准差(±s)表示,采用t检验,计数资料用百分比(%)表示,采用χ²检验。以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

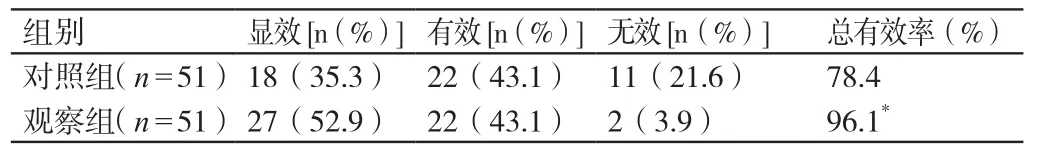

观察组患者治疗的总有效率高于对照组患者(P<0.05)。详见表1。

表1 两组患者治疗的效果

2.2 两组患者临床症状缓解的时间

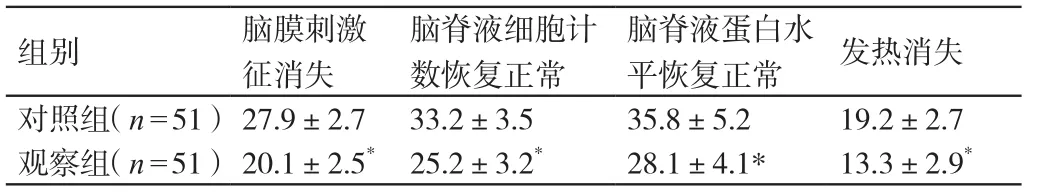

观察组患者脑膜刺激征消失的时间、脑脊液细胞计数恢复正常的时间、脑脊液蛋白水平恢复正常的时间及退热的时间均短于对照组患者(P<0.05)。详见表2。

表2 两组患者临床症状缓解的时间(d,±s )

表2 两组患者临床症状缓解的时间(d,±s )

注:*表示与对照组相比,P<0.05。

?

3 讨论

结核性脑膜炎是一种脑膜非化脓性炎症。该病可提高脑膜与脉络丛毛细血管的通透性,破坏血脑屏障,阻碍脑脊液循环,使脑脊液蛋白的水平上升。使用脑脊液置换术联合鞘内注射药物法治疗结核性脑膜炎可置换出含有结核杆菌、炎性细胞及毒素的脑脊液,促进患者蛛网膜腔内脑脊液的流动,使抗结核药物迅速地通过血脑屏障,减少炎性物质与蛋白在脑室和蛛网膜下腔的沉积,促使抗结核药物快速地通过血脑屏障,并降低颅内压[2]。在本次研究中,为观察组患者鞘内注射的药物为异烟肼和地塞米松。异烟肼是临床上常用的一种抗结核药。该药的水溶性较好,毒性很小,穿透性强,可杀灭繁殖期的结核杆菌。地塞米松是一种人工合成的皮质类固醇。使用该药治疗结核性脑膜炎可减轻脑水肿,减少炎性物质的渗出,抑制或延缓蛛网膜肉芽肿的产生,抑制纤维蛋白原转化为纤维蛋白,预防颅底粘连[3]。

综上所述,使用脑脊液置换术联合鞘内注射药物法治疗结核性脑膜炎的效果显著,可快速地改善患者的临床症状。

[1]张廷娟.脑脊液置换联合鞘内注药治疗结核性脑膜炎的临床疗效分析[J].医药前沿,2016,6(8):107-108.

[2]韩莉.脑脊液置换与鞘内注药联合治疗结核性脑膜炎临床意义探究[J].当代医学,2016,22(3):127-128.

[3]王新宏,李凤娟.脑脊液置换术联合鞘内注射治疗老年中晚期结核性脑膜炎的效果[J].中国实用神经疾病杂志,2015,13(21):3-4.

R529.3

]B

]2095-7629-(2017)21-0063-02

*通讯作者:陈明伟,男,1964年9月出生,汉族,籍贯为陕西西安,毕业院校为西安交通大学,研究生,主任医师,研究方向为呼吸病的基础与临床,电子邮箱:chenmw36@163.com