知识协同理念下新型技能型人才培养路径研究

陈超儒 庞祯敬 叶子荣

关键词:技能型人才;产学互动联盟;知识协同;职业教育;高等教育;经济转型;产业结构转型;治理模式

摘要:产业转型升级使得传统技能型人才培养模式的确定性和完整性遭到破坏。新型技能型人才培养模式创新亟需以知识协同理念为逻辑起点,从起点、内涵、过程、技术和结果等各层面进行变革。“产学互动联盟”以知识协同为理念,从不同层次确立了各参与主体的理性价值和权责关系,旨在获取技能型人才培养的现代适应性、为产业发展提供人才底部支撑、实现产学间的知识协同效应,而行政精英、市场精英和学术精英间的融合性问题仍是未来“产学互动联盟”发展面临的技术难题。

中图分类号:G710

文献标志码:A文章编号:1009-4474(2017)06-0091-09

The New Technical Personnel Training Path under the

Concept of Knowledge Collaboration

CHEN Chaoru1, PANG Zhenjing2, YE Zirong2

(1.Office of Party and Administrative Affairs, Chengdu Technician College, Chengdu 611731; 2.School of Economics and Management, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China)

Key words: technical personnel; industryacademy interaction union; knowledge collaboration; vocational education;higher education; economic transition; industrial structure fransformation; governance model

Abstract: Industrial transformation and upgrading destroys the certainty and integrity of the traditional skilled talents training mode. New skilled talents training mode should take Knowledge Collaboration Concept as the logic starting point, and change in different levels of the connotation, process, technique and result. “Industryacademy Interaction Union” model takes “Knowledge Collaboration” as its concept, establishes the participants rational value and relationship between power and responsibility. It is designed to obtain the adaptation of skilled talents training, supply human resources for industry development, and realize the knowledge coordination effect. However, The integration between the executive elite, the market elite and the academic elite is still the technology challenge “Industryacademy Interaction Union” will face in the future.

一、引言

经济社会急剧转型导致产业结构调整及升级的刚性张力,需要与之相匹配的产业人才作为底部支撑〔1〕。职业教育作为塑造应用型技能人才的社会孵化器,自然也无法置身事外。这就要求职业教育走出传统孤岛式的治理逻辑,借助社会协同创新浪潮,将技能型人才培养推向社会、接近市场、瞄准产业,使之与社会公共服务相协调、与产业发展相契合、與国家治理大战略相同步〔2〕。目前,理论和实务两界也普遍认同:当前我们技能型人才培养模式社会适应性不足,主要表现在技能型人才培养理念对迎合社会需求的被动适应性远大于主动前瞻性,人才培养愿景的短视性与社会宏大叙事长远性相悖,人才培养过程的程式化、滞后性难以适应社会经济演化的复杂性,保障链条的脆弱性难以支撑人才培养的持续性,人才培养输出的低质性不能回应产业升级转型对高标准人才的强烈渴求。

针对以上问题,理论界普遍倾向以下两种方式来修正职业教育关于技能型人才培养的失效。其一,即所谓“它山之石可以攻玉”的“引进来”模式,主张学习西方发达国家职业教育人才培养模式以改造传统模式的劣根性,如国际劳工组织的“MES模式”、德国“双元制”、英澳的“现代学徒制”、日本的“丰田教学模式”等。其二,鼓励地方依据职业教育现有资源条件、制度条件、政策条件在有限的弹性空间内,因地制宜地创新适合本地经济社会发展的技能型人才培养模式,期望以此获得制度创新的额外红利,如湖北职业技术学院“三融四层多维”的人才培养模式、温州职业技术学院“应用导向”的高职人才培养模式、大红鹰职业技术学院的“2+1”模式等。总而观之,我们大致可以窥视出这样一个基本结论,基于对症下药的问题意识是对我国职业教育体系内技能型人才培养模式创新路径持不同意见者所表达的共同立论依据,学习派主张学习西方先进人才培养模式的共性以弥补我国技能型人才培养模式的先天不足,创新派则将我国具体国情的特殊性看作技能型人才培养创新的先决条件。但笔者认为,社会条件、制度条件、法律条件、文化条件的异质性有可能使我们在引进西方先进职业教育人才模式的过程中产生过敏反应,长此以往,社会成本沉淀将危及整个职业教育体系的稳定性。加之,在当今我国社会急剧转型过程中的制度短缺心态,往往也使我们在面对西方职业教育培养模式时“浮云遮望眼”,对西方模式的痴迷状态、无序且功利色彩浓厚的改革心态也使我们对西方模式的认识片面、狭隘且肤浅,最终的结果极有可能是我们沿着模仿的路径向前滑行,“不能剖析外来模式的内在精髓,直至把我们引向另一个危险边缘”〔3〕。另外,目前地方多样化技能型人才培养模式的探索反应了职业教育改革创新的实践动力和趋势,但同时也折射出我们当下对技能型人才培养模式的本质属性的理论认识滞后,从内容看,各地形式不一、侧重点不同,有呈百花齐放之态,但终究因普适性不足或形式主义侵蚀,没有形成一个可参考的经验样本,也无法为顶层设计创造动力。

因此,如何吸收西方先进技能型人才培养模式精髓,又同时符合国情,以严密的逻辑、实事求是的态度、对历史负责的姿态来创新我国技能型人才培养模式,使其符合公共服务与产业发展的趋势,成为亟待解决的问题。本研究将以此为逻辑地点,力图做出一些有益的讨论。

二、传统技能型人才培养模式:失真与解构

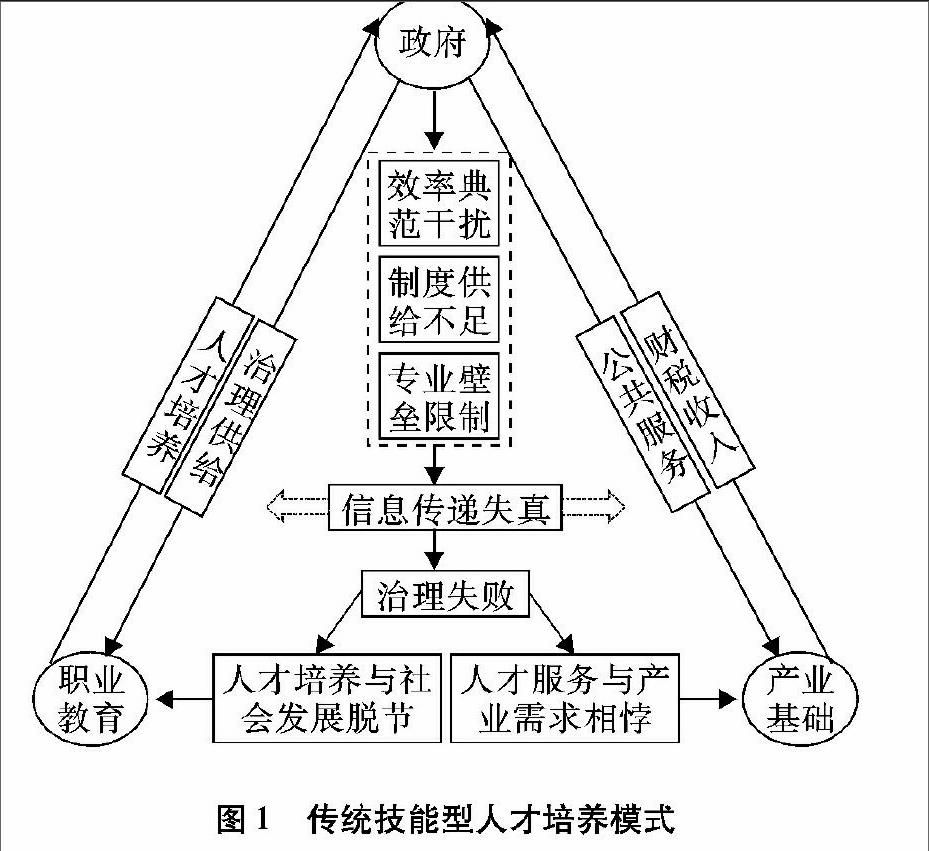

若将技术人才比作一种社会产品,职业教育无疑是“加工”这种人才的一座工厂,政府也理所应当是这座工厂的投资者,而产业则成为了工厂产品的直接消费者。作为工厂的职业教育,其人才产出应随“看不见的手”——市场适时做出自我调整,预判产业需求并及时做出回应。作为投资人的政府,要为技能型人才培养提供充裕的发展资源、完善的制度保障和良好外部环境,并适度发挥监督和评价功能。作为人才需求方的产业,必然要求技能型人才供给方式与之达成供需的时空与结构平衡。然而传统技能型人才培养模式即“政府作为职业教育的母体,职业教育则完全从属于政府治理的范畴,职业院校遵循政策导向为经济社会发展提供技术型人才培养的模式”,却割裂了职业教育与产业、政府之间良性互动的三角稳定关系,异化为“职业教育—政府—产业”线性互动模式,如图1所示,政府居于绝对支配地位,政府需要产业发展为其提供充足的财力,以满足社会治理有效性的需求,政府也不失时机的利用各种诱因机制、公共服务措施对产业发展保驾护航,而职业教育仅为政府的子体,以此形成了一个不对称的权责委托—代理链。

随新公共管理运动的崛起,政府与社会、市场关系的适时调整成为宏观治理的主题。而我国改革开放进程的不断向纵深推进,也使社会与市场的空间不断延展,传统政府治理领域渐次萎缩。“原本以政府为母体的技能型人才培养与政府、社会、市场的关系边界日趋模糊化”〔4〕,产业升级和转型的需求倒逼作为技能型人才孵化器的职业教育的触角被动延伸,职业教育被镶嵌于政府、社会、市场、产业、社区、第三方组织等社会单元的缝隙地带,而呈现出交叉性的特点,并赋予了职业教育助推新型工业化、农业现代化、城镇化和信息化的神圣职责。在这一过程中,传统技能型人才培养模式的确定性和完整性也自然遭到了破坏,并面临如下困境。

图1传统技能型人才培养模式

首先,传统技能型人才培养模式面临政府是否具有向产业“注入”人才服务的“良善”供给意愿的挑战。如果政府人才服务的供给动机不良,那应如何建立有效的约束和激励机制?传统技能型人才培养模式显然没有给出合理解释,其只是简单内设“良善政府”具有普遍性。然而,公共选择理论认为,良善政府未必普遍存在,政府在存在自我利益并缺乏约束条件的情况下未必按照产业需求的公共利益来兴办技能型人才培养事务,这表明,政府可能存在自利动机,这与人才供给致力于公共利益的目标是相悖的,在缺乏约束条件和激励机制的前提下,基于“政府中心”的技能型人才供给模式无法保证产业人才服务的供给绩效。传统职业教育人才培养模式的关键漏洞在于它没有设计可靠的约束机制来制约政府的不良动机,也没有建立有效的激励机制来激发政府有效供给人才服务以助力产业发展的良善意愿。

其次,传统技能型人才培养模式面临政府供給能力的问题。传统技能型人才培养模式的第二个疏忽,在于先验的预设了一个理想的场景,即政府具有充足的公共财政能力、高效的治理能力、先进的管理协调能力以保证技能型人才服务对产业需求的有效供给,然而事实并非如此,政府的供给能力在时间和空间上是有差异的,在政府供给能力不足的情势下,传统职业教育人才供给模式将无法保证高技术应用型人才良好的供给绩效。传统技能型人才培养模式的这一缺陷,几乎不考虑政府的人才服务供给能力(公共财政能力、管理协调能力、生产能力),几乎不关注资源禀赋对政府供给能力的限制,而预设一个理想化的前提,但事实却是广大中西部地区经济发展水平落后,财力不足,不具备所预设的先验资源禀赋条件,在资源禀赋条件有限的情势下,政府不得不根据紧迫性、难易性来决定供给公共服务的优先次序,而技能型人才培养投入巨大,回报具有长期性、难测性,这些都有可能使得技能型人才培养陷入“心有余而力不足”的尴尬境地。

第三,传统技能型人才培养模式也面临政府管理协调能力不足的约束。即使政府有充足的供给能力,其供给意愿、动机也是良善的,但其管理协调能力何如也未可知,政府所面临的复杂性、动态性与多元性的产业发展环境与多元人才需求,使得政府的不可治理性增大。事实上,政府已无法成为技能型人才与产业人才匹配转换的“中转站”,其管理协调能力有限,一些基本问题,如产业人才偏好、财政平衡、问责机制等问题,使得传统职业教育人才培养模式成为了一系列社会矛盾的集合。产业发展关心的问题是效率、经济等,而技能型人才培养则是一系列精细化人才深加工的过程,它基本与微观的成本收益无关,而是着眼于社会公共利益的,且这种利益是难以分割也难以测量的。

加之,“政府基于专业壁垒限制、效率典范干扰、制度供给不足的内部性残缺,导致政府作为职业教育与产业信息传输的中枢角色渐渐失灵,或称作信息传递失真导致的治理失败”〔5〕。在经验世界就表现为,技能型人才培养与社会发展脱节,人才服务与产业需求相悖。重知识、轻能力的“知识本位”人才培养范式是其外显特征。

三、新型技能型人才培养模式:逻辑基础与价值取向

技能型人才培养模式创新逻辑起点应是如何通过合理的人才培养模式重构,促进职业教育快速获得现代性,实现与产业无缝对接,“这是一个颠覆式的改造技能型人才培养思维理念、人才生产方式和公共服务方式以适应其新的社会角色认同的过程”〔6〕,且这是一个需要开动大脑、把握规律、发挥主观能动性的长期摸索过程。而作为技能型人才培养的代理人,职业教育院校的创新者角色显得越来越重要,怎样依托产业发展动态,重塑与创新职业教育人才培养理念、逻辑基础、价值取向、培养方式、机构设置、职能划分、服务水平等是需要重视的问题,也是亟待解决的问题。

新形势下,新型技能型人才培养模式应是政治领导下,透过法律、制度、政策的作用,在充裕资源系统的支持下,以高职院校为主体,通过整合社会协作,将政府、行业、企业、社区、非营利性组织、学生等力量全面纳入技能型人才培养的范畴,构建各治理参与主体间的协同关系,不断强化职业教育与产业间的协同能力,从而实现人才培养与公共服务双重目标。依据经验世界和理论推演,新型技能型人才培养模式创新应是一个涉及多方的系统工程,它应在以下方面确立合理的价值取向。

(一)在内涵层面,新型技能型人才培养模式须植入“协同共享”理念

我国传统技能型人才培养模式由模仿苏联模式而生,加之受早期“大政府、小市场”的行政权威影响,技能型人才培养与飞速变革的社会、市场、产业现状相隔绝。而政府由于其专业壁垒限制、效率典范干扰、制度供给不足等缺失,无法成功地扮演技能型人才供给和技术人才产业需求之间的信息传输管道,因此,创新人才培养模式的前提之一便是粘合职业教育和产业之间或先天或后天的割裂,使职业教育走出政府这一母体的圈养,建立起与人才需求方——产业的直接沟通与联系。技能型人才培养和产业不可再简单地将对方视为人力资源的输入和输出对象,而应在知识、技能、信息、人才培养与人才应用方面根植“知识协同”的理念,为我国产业转型升级与技能型人才培养协同发展机制创新提供适宜的文化土壤。

(二)在过程层面,新型技能型人才培养模式须嵌入产业发展的现实场景

早期校企合作就已经为职业教育与产业互动创造了一个雏形,但大多以实训基地、素质拓展基地等形式存在,二者的联系是一种松散式的合作关系,且过多强调企业对技能型人才培养的社会责任,规模较小,形式单一,内容单调,其人才培养机制、人才输送机制、人才价值实现机制都难以实现与宏观产业的严丝合缝对接。长此以往,必将陷入因合作动力不足而导致的形式主义泥淖,这不仅违背了校企合作制度设计的初衷,也不利于我们把握职业教育与产业互动规律的真实路径。因此,从技能型人才培养的本质属性与产学互动的规律出发,新型技能型人才培养模式必须走进产业发展的实体,嵌入工业生产的灵魂,紧跟产业转型的步点,以身临其境的现实场景的技能教育取代闭门造车式的知识学习。

(三)在技术层面,新型技能型人才培养模式需培养“兼收并蓄、因地制宜”的气质

西方发达国家在技能型人才培养方面的理论与实践已基本达到成熟阶段,并积累了相当经验,其中的某些制度安排确有可参考和借鉴之处,尤其是在职业标准、专业课程、教材体系、职业资格认证、教师专业培养、产学沟通等方面。但同时,我们也必须认清社会基础条件、经济条件、文化条件、制度环境等的异质性,若完全照搬经验,难免有目标错置之嫌,因此,我们需以兼容并蓄的态度不断吸收引进国内外先进的技能型人才培养模式的精华,同时要由内及外,从本质上剥离其糟粕,去粗取精,去伪存真,立足国情,以充足的理论准备和理论勇气为前提,不断进行新思考、新概括、新探索,并重点结合我国工业化与城镇化两化互动的特点,借助如产业园区、技术开发区、工业园区等产业集聚高地,因地制宜地创新我国技能型人才培养模式,并将其内化为一种理念,使之符合职业教育与产业发展互动的客观规律。

(四)在结果层面,新型技能型人才培养模式须获取“产学教”耦合的规模经济

技能型人才培养模式的创新,其最终落脚点还是在于“促进技能型人才供给与产业发展的协同演进,发挥二者的磁场效应”〔7〕,即通过创新修复、加固技能型人才培养与产业之间的天然联系,使技能型人才培养成为产业结构升级、经济转型的基本牵动力,同时产业发展也为技能型人才培养的壮大、优化提供依托平台,以此形成规模经济。如此一来,长期处于文化下位态势的职业教育将获得一种潜在的非制度性的社会认同,从思想观念上、制度选择上改变人们对技能型人才培养的偏见,并有可能赋予技能型人才培养一种特殊而神圣的社会价值,这无疑会为产学良性互动、获取规模效应创造一种文化支持系统。

四、知识协同理念:新型技能型人才培养模式的路径选择

“协同”一词之意就是相互配合,《说文》解释“协,众之同和也;同,合会也”。协同学创始人哈肯将协同定义为“相互促进的相互作用”,也即控制论中提出的正反馈作用。知识协同可以理解为“以知识、技能、技术创新为目标,有多个知识、技能、技术源和多个参与个体协同参与的活动过程”。在职业教育人才培养中,知识协同通常是以技能技术创新、技能型人才培养为目标,以优化整合技能知识资源和提高技能知识的管理能力为主要途径,通过由多个技能知识个体(如企业、行业、协会、非营利性组织等,也称知识点)及相互之间的协同网络,实现技能型人才培养的协同效应。

在两化互动的背景下,地方政府成为产业规划的主体,为优化资源配置、加速经济增长、降低产业成本(制度成本、生产成本及交换成本),一系列特色产业聚集区如产业园区、工业园区、高新技术开发区等纷纷涌现,资本、技术、人才、管理等要素在产业集聚区内高度聚集。产业聚集区作为区域产业集聚的高地,逐步演化为当地经济发展的引擎,它既可谓是人才和技术的供给点,也是高技能人才的需求点。职业教育要实现技能型人才培养“协同共享”“走进现实场景”“修复互动断链”的目标,就必须以知识协同为价值取向,走进资本、技术、人才、管理等要素的集聚高地,实现产学融合。

我们姑且将这种职业教育走进产业聚集区、与生产真实场景结合的职业教育治理模式称为产学互动联盟,它旨在实现技术人才培养内容与地方产业需求的无缝对接。从这个角度来看,它实质上回应了知识协同理念下“走进场景”“修复互动”“兼收并蓄”“规模经济”的价值诉求,既符合技术人才培养的时代需求和政策导向,又有利于技术人才培养朝纵深方向发展,从而夯实技術人才培养在整个教育体系中的地位和价值,而就产业而言,还可为产业发展提供源源不断的动力,激发产业革新、技术升级。一言以蔽之,这种产学互动联盟模式将会是一个意义非凡的、具有时代价值的技术人才培养模式。

(一)产学互动联盟之理念:产学互动

技能型人才需求的区域性、社会性决定了技能型人才培养模式与区域产业发展有着天然的共生关系。从经验世界观察,技能型人才培养是区域产业结构调整升级的人才底部支撑,而区域经济发展水平、产业结构也决定着技能型人才培养模式的专业结构、空间布局与内容层次。而产学互动联盟模式则恰好正确把脉了职业教育与产业间的天然联系,其实质是将产学互动的理念根植进技能型人才培养发展的基因和灵魂之中,以期获得二者互动发展的磁场效应。这是经济社会产业升级大背景下职业教育发展的向心力所在,也是未来技能型人才培养模式创新的主要方向、主要依托以及根本牵动力。

从系统视角看,产学互动联盟模式在实质上将职业教育与产业置于社会发展的同一系统中,打破传统行政对教育和产业互动的束缚,以系统的思维方式推动了产学之间的相互支持、相互促进和协调发展,实现了产学的空间布局、制度体系、政策体系、战略规划的融通。

从资源配置视角看,产学互动联盟实质上打破了传统职业教育人才培养模式下产学分割的供需匹配壁垒,实现了产学间各主体、要素、资源和利益的合理流动与优化组合,最终达到职业教育与产业相对均衡、无差别的耦合状态。

从进化发展视角看,产学互动联盟模式强化了产业和职业教育的自我进化和协同进化,增强了产学之间随彼此变化量的积累引起质变的功能,它不失时机地通过刺激资本、技术、人才等要素的泛活化,牵动产学之间人才供需格局的变化,以期获得动态平衡格局下的人才引动效应和反馈效应,长期如此循环往复,可促进产学之间良性的互动发展。

(二)产学互动联盟之结构要素:层次、主体与职责

随着经济社会的转型,技能型人才培养走向产学互动是大势所趋,重构技能型人才培养模式十分必要,产学互动联盟模式成为值得依赖的路径选择,这要求产学政之间在理念和责利关系调整的基础上,重新进行角色定位。具体说,就是改变传统线性的人才培养模式,赋予技能型人才培养和产业间充分的互动自主性,以达到优化职业教育功能和助力产业发展的目的〔7〕。

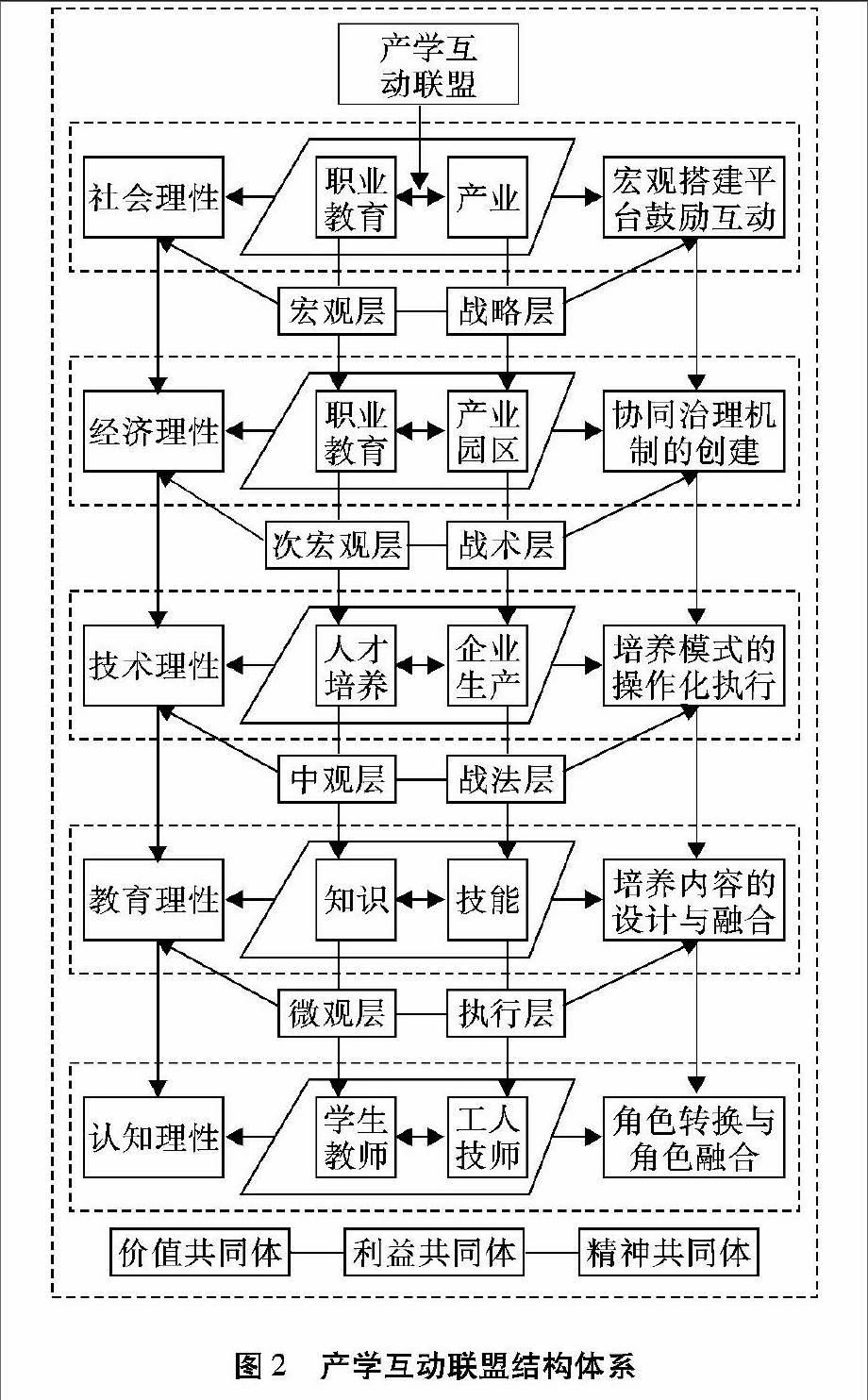

从公共管理学视角看,新的產学互动联盟人才培养模式应是网络状结构,这是较为稳定的治理结构。据经验世界和理论推演,笔者构建了如图2所示的一套多层立体产学互动联盟结构体系。该体系从主体、层次、理性到职掌,从宏观到中观再到微观,详尽描绘了产学互动联盟模式的应然状态,该体系内容、层次分明,意涵渐次递进,指向清晰明确,既见森林又见树木。

1.宏观层

宏观层面涉及职业教育和产业两大社会系统的对接,该层次旨在刻画产学互动联盟所表现的价值属性、功能、地位等,它是宏观的、象征性的,其背后主要指向是政府的宏观决策。它要求政府以充分的社会理性认知职业教育与产业发展的互动规律,赋予职业教育新的政策定位,并以宏观视野、整体考虑、系统思考和大局把握为原则,对技能型人才培养服务于产业发展所面临的复杂问题、变革时机、策略选择和力度把握有一个前瞻性了解。它强调以整个经济社会发展为着眼点,扮演“贤明少数”权威,不失时机地解读和预测影响职业教育与产业互动的社会经济环境变化,修改或出台新的、符合技能型人才培养规律的法律法规和政策,从法和制度的层面搭建产学互动平台,赋予技能型人才培养新的法律定位,对技能型人才培养模式创新的原则、方向进行明确化和规范化,形成一条完备的政策链条。

职业教育的技能型人才培养模式创新改革问题已上升至国家决策层面进行综合考虑,中央已形成明晰的思路雏形,并在操作层面上,鼓励地方探索可行性产学互动模式来建构与产业发展相适应的技能型人才培养模式。值的一提的是,须充分尊重职业教育、政府及市场主体在这其中的特殊地位,中央应直接赋予更多有关职业教育人才培养模式创新的试点权和优惠政策。

需要说明的是,宏观政策层面对产学互动的鼓励是产学互动联盟模式的前提,它建构了产学互动联盟的未来可发展的空间,在整个体系中起主导作用,居于绝对支配地位。

2.次宏观层

次宏观层是对宏观层政策的具象化执行,居于宏观至中观的连接区域,延伸于战略层与战法层(以操作与执行方面所呈现的技能型人才培养模式)的“过渡”地带,它是概念性的、战术性的。它指明了产学互动联盟模式所代表的朴素涵义与目标取向,起统领性作用。在本体系中,它涉及职业教育和产业聚集区两个主体,它构成了产学互动联盟模式的的“肌体”,次级设计皆以它为依据,并最终“忠实”于它的意涵,因此,它是鲜活的、提纲挈领的关键。

次宏观层的产学互动联盟要求职业教育、产业聚集区或地方政府具备充足的经济理性和战术思维,中央政府需起到中央和基层之间有关技能型人才培养与产业互动政策精神传递、扩散、消化的作用,在中央有关法律、政策及权力分配框架范围内,积极创新与本地产业发展实际情况相适应的具体产学互动联盟操作方法,包括合作主体、合作范围、合作条件、合作方式、合作程序、合作限制、收益分配、违规处理等详细规定,并以“地方政策文件或合同契约的形式保障职业教育院校和企业在人才培养模式创新中的主体地位和自由意志”〔8〕,以此提高中央自上而下的强制性制度变迁与基层自下而上的诱致性制度变迁的兼容性,形成一种协同治理机制。

此外,在产学互动联盟人才培养模式创新改革实施的把握上,要探索最为稳妥的产学嵌入方式,哪些可合作,哪些不可合作,哪些应部分合作,怎样抵消改变传统职业教育人才培养模式的摩擦成本,怎样将改革幅度控制在彼此可承受的意愿范围之内又要留有深化合作空间,这些都是值得讨论的问题。

3.中观层

中观层设计是对次宏观层的分类式、精细化表达,它是中观层面的、形象化的,是体系中意义非凡的层级,整个产学互动联盟模式的形状、节点与路径的形成、修正,均完全服从于该层次的内容和表现形式,即所谓的核心层。中观层代表了产学互动联盟的实质含义,是整个结构的功能型“器官”,是战略层和战术层目标最忠实的听命者和执行者。

中观层产学互动联盟的主要任务旨在弄清和排除职业教育人才培养过程与企业生产过程融合的技术难题。需要解决的问题是,传统职业教育人才培养模式已不适应产学互动时代需求的制度病理,应如何重塑产学互动导向下具体的职业教育人才培养细则、机构设置、职能。产学互动联盟必须按技能型人才培养和企业发展的功能需求,精细划分和建构合作职能机构体系,以弹性的管理机构和职能设置取代传统的、彼此独立的管理机构和职能设置,充分尊重双方的主体地位,通过机构创新、措施创新、教学管理方式创新等,将人才培养过程细微嵌入企业生产的各个角落,以适应产学互动联盟的新特点,到达疏通互动渠道、解决冲突矛盾、构建精神共同体和传递正能量的目的。其中,协同管理机构设置、专业建设重构、信息渠道建设、评价机制创新、资源供给保障是工作重点。

4.微观层

微观层是对中观层的“操作化”显示,它是最微观的、最接地气的,是产学互动联盟意涵能否实现或实现程度的最终依赖层级。它是整个结构体系的“细胞”,它的精准程度与科学性直接决定了整个产学互动联盟模式的优劣之分,在结构体系居于基础地位。

微观层的产学互动联盟涉及知识与技能的对接、教师学生与技师工人的角色转换问题,它需以充分的教育理性,结合产业发展的现实场景,创新和开发职业教育人才培养的培养方案、课程目标、课程内容、教学方法、教学方案、管理方式、教学条件、教育理念。更为重要的是,如何从求同存异、凝聚价值的视角来平衡教师与技师、学生与工人的角色转换,使他们获得新的工作学习环境认同、工作学习方式认同、工作学习成效认同〔9〕。

(三)产学互动联盟之功能:现代适应性、底部支撑与协同效应

1.获取技能型人才培养的现代适应性

适者生存是达尔文进化理论学说的核心,“人才生产方式”和“公共服务方式”情景急剧变迁使职业教育面临一个重新“自我适应”和“自我定位”的过程〔10〕,产学互动联盟必将使技能型人才培养告别其熟悉的基于传统权力的自我身份认同,而走向一个具有丰富现代性的社会,这是一个自下而上“诱制性需求变迁”的结果,具有不可逆性,这个过程可称为技能型人才培养获取现代适应性的过程。现代适应性是职业教育核心诉求之一,它要求以培养社会适应性良好的技能型人才为目的,将人才培养推向市场、接近产业、瞄准城镇化,使技能型人才培養的标准、过程和结果符合时代需求。

因此,对于职业教育的技能型人才培养而言,产学互动联盟的第一大功能就在于通过职业教育与产业间的知识协同强化,促进技能型人才培养快速获得现代适应性,即改造人才培养的思维理念、人才生产方式和公共服务方式。这是一个促进技能型人才培养获取新发展和新社会认同的过程,也是新公共管理运动背景下全面整合的技能型人才培养模式形成的过程。

2.为区域产业发展提供人才底部支撑

区域产业发展需要技能型人才的支撑和保障,目前区域产业发展面临技能型人才绝对短缺和结构性短缺的现象,而且很多地方和领域技能型人才与产业发展不匹配、不协调,这些都严重制约着区域产业的规模化、集聚化和高端化发展。因此,从这个角度讲,产业互动联盟起到了优化技能型人才规模和结构、促进技能型人才与产业发展匹配,为区域产业发展提供底部支撑的作用。

首先,从人才需求上讲,产学互动联盟构建了技能型人才培养与产业人才需求偏好的动态显示机制。它改变了传统以政府为本位的自上而下的人才需求偏好显示机制,构建了基于知识协同理念的自下而上的诱致性需求显示机制。

其次,产学互动联盟构建了新的技能型人才培养资源投入责任共担机制。传统技能型人才培养资源投入基本以政府单一供给为主,且以经费师资为主,数量有限,内容单一。而产学互动联盟实质构建了一套新的资源投入模式,其主要特征在于投入责任的共担机制。此外,该模式更是一种利益的共享机制,它改变了传统以政府为中心的利益单线传递模式,形成了产学间的循环利益共享圈。

最后,产学互动联盟促进技能型人才培养内容与产业需求动态平衡。其一,时间上平衡。产业需求时效性要求技能型人才培养紧跟产业发展的步伐,而产学互动联盟走进现实场景的人才培养方式,避免了人才培育在内容上脱节和时间上滞后的现象;其二,空间上平衡。区域间产业人才需求层次和结构不尽相同,传统技能型人才培养按学科设置专业的人才培养模式,很难满足地方产业人才需求上的空间差异,而产学互动联盟则完全打破了人才空间壁垒,实现了产业人才供需的空间统一;其三,结构上平衡。产业人才需求具有层次性,高技能型人才、中等技能型人才、基层技能型人才之间呈金字塔型结构分布,然而传统技能型人才培养模式因政府单一供给特点,导致技能型人才素质平均化,多元化则不足,往往很难满足产业中高层次人才需求,产学互动联盟则能够满足产业人才需求的梯度要求。

3.实现产学间的知识协同效应

知识集聚、知识共享、知识创新和知识服务四者共同构成了知识协同效应圈。首先,知识集聚是产学互动联盟内部知识协同的第一步,知识集聚过程实质是产学互动联盟系统中知识互通互联的过程,职业教育和产业可根据需要有针对性的获取教育知识,并将其消化吸收,进而获得创新性知识。

其次,知识共享是产学互动联盟系统的本质特征,它打破了传统产学之间“各自为政”的局面,在系统内部开创了产业与技能型人才培养间的知识传播、知识吸收、知识转移、知识学习的新形式。

再次,产学互动联盟的制度设计既是互动性的,更是创造性的,技能知识创新是其最终目的。只有将各个高校和企业主体间静态的优势知识技能通过知识碰撞、重组、创新才能转换为动态的、有生命力的教育知识技能。

最后,知识服务是产学互动联盟系统背景下的一种新观念,它是对优势知识技能功能定位的深层次思考,其价值在于:一方面,通过产学融合为不同层次的需求者(学校、教师、学生、工人)提供更专业、更多样的技能教育服务,从而在产学互动联盟系统内实现优势教育知识、技能的价值延伸;另一方面,知识服务也可促进优势知识技能“源供给者”的学习、积累。

五、理论思考:产学互动联盟模式之风险感知与策略

(一)风险感知:精英共治的协调性问题

从产学互动联盟人才培养模式所处社会关系日益交叉性的趋势看,参与主体复杂化不可避免,政府精英、市场精英和学术精英混合共治现象将会普遍和长期存在。政府精英参与产学互动的过程中,会面临传统行政对职业教育规律不了解,普遍缺乏职业教育管理经验、方式方法以及提供社会服务的技能,而沿用行政固有的一套“宣教式”的管理方式等问题,因此产学互动联盟模式有僵化的潜在危险;市场精英虽然拥有谙熟市场治理的理念、能力、方式和技术,但他们长期生存在竞争环境之中,有着极强的经济理性和功利文化支持系统,其管理方式、行为习惯、价值观念等可能难以与职业教育院校特殊的管理方式、人才生产方式和思维方式相融合,长期沉淀成本会发生理念冲突,或陷入“效率主义”的“深渊”,从而损害技能型人才培养本身的公共性;学术精英虽熟悉职业教育自身发展规律,但“实务经验”缺失或“理想主义”都有可能导致产学互动联盟的操作处于眼高手低的尴尬境地〔11〕。因此精英混合共治的协调性问题是未来产学互动联盟模式面临的技术难题。

(二)策略因应

技能型人才培养的产学互动联盟模式建设是一项亟待付诸实践的浩大工程,对于技能型人才培养来说,它既是职业教育追赶产业发展、对接产业需求的过程,同时也是职业教育作为一门科学自我成长、自我蜕变的良好时机;对于产业来说,既是其培育人力资源、获得优质人力资本的过程,也是其革新核心技术、走向转型升级的宝贵契机;对于社会来说,既是肯定劳动价值、弘扬职业文化的过程,也是整合社会资源、优化产业结构的重要机遇。各方主体有各自不同的价值目标和利益诉求,为避免收益的滞后性和无法分割性导致主体参与动力不足,我们必须走出个体狭隘的利益范畴,以更为广阔的视野建立共同的长远发展愿景,以长远发展愿景、长远利益作为推动行动的激励,是发挥主体功能最大化的前提保证。

产学互动联盟体现了一种紧密相连直至几乎合成一体的状态,这种整合的重中之重是多方信息的共享,以获得信息开发利用价值的最大化。建立健全常态信息沟通机制保证信息呈现的客观性、传递的实效性,既是保障产学互动之路畅通的要求,也是当今信息化时代的题中之义。从宏观沟通层面看,政府在研究专项政策时都是独立研究,就产业而研究产业政策,就职业教育而研究高职教育。目前政府统筹的产教沟通交流机制与联席会议制度未能有效建立,使职业教育与产业对接失去重要平台与有效机制,在这种机制下,政府、企业、职业院校之间难免产生信息不对称情况,导致对接产业发展的职业教育发展滞后,互动效果不明显。因此,要促进职业教育与产业互动取得良好成效,必须在政府层面的议事程序的初始就要注意把握主动。要跳出立足职教抓职教,立足产业抓产业的观念,推动职业教育深度融入产业链,服务社会化,有效服务经济社会发展。在政府层面,需要建立产业发展与职业教育人才培养的联席会议制度,定期研究、协调解决产业转型升级、职业教育人才培养创新问题,为产业、政府与职业教育在政策层面搭建交流沟通的平台。构建这个平台,必须充分发挥其应有的功能与作用,可将教育局、经信委、商务厅、发改委、人社、财税等相关部门纳入会议平台,做到发展中的问题共同商量解决,打破部门界限与壁垒,让职业教育人才培养更好把握区域经济特别是地方经济产业结构调整的方向,让企业、行业更好了解职业教育人才培养的现状,共同构建有利于产教融合发展的技能型人才培养体制。

此外,产学互动联盟模式的构建是复杂的多中心、多主体博弈过程,社会理性、经济理性、技术理性、教育理性和人文理性在其中交织纠葛,价值诉求的多样性和权责分配的条块矛盾使得尽早引入第三方科学评价机制势在必行。通过第三方评价系统提供《职业教育人才培养发展规划》《职业教育人才培养竞争力分析报告》《职业教育人才培养质量过程管理》《生源建设》《专业建设》《教师发展》《产教融合全程跟蹤评价》《毕业生职业技能评价》《企业技能型人才使用与需求评价》《学生技能素养跟踪评价》等。

参考文献:〔1〕

孙健,尤雯.人才集聚与产业集聚的互动关系研究〔J〕.管理世界,2008,(3):177-178.

〔2〕苏靖.产业技术创新战略联盟构建和发展的机制分析〔J〕.中国软科学,2011,(11):15-20.

〔3〕杨善江.产教融合:产业深度转型下现代职业教育发展的必由之路〔J〕.教育与职业,2014,(33):8-10.

〔4〕王丹中.基点·形态·本质:产教融合的内涵分析〔J〕.职业教育论坛,2014,(35):79-82.

〔5〕季跃东.基于产教融合的高职创业教育机制研究〔J〕.现代教育管理,2015,(1):114-118.

〔6〕王辉.校企协作助推产教融合:美国社区学院校企协作“项目群”的兴起〔J〕.高等教育研究,2015,(3):102-109.

〔7〕贺伟,李艳文.市场经济背景下高职产教融合育人模式的统整研究〔J〕.现代教育管理,2014,(8):75-80.

〔8〕和震.建立现代职业教育治理体系推动产教融合制度创新〔J〕.中国职业技术教育,2014,(21):138-142.

〔9〕杨运鑫,罗频频,陈鹏.职业教育产教深度融合机制创新研究〔J〕.职业技术教育,2014,(4):39-43.

〔10〕蓝洁.职业教育治理体系与治理能力现代化的框架〔J〕.中国职业技术教育,2014,(20):9-13.

〔11〕姜大源.现代职业教育体系构建的理性追问〔J〕.教育研究,2011,(11):70-75.

(责任编辑:陈艳艳)