大学生问题性网络使用对其社会支持和幸福感的影响

李启明++郑琦

关键词:问题性网络使用;社会支持;主观幸福感;心理幸福感;社会幸福感

摘要:基于主观幸福感、心理幸福感和社会幸福感的整合模型,考察大学生问题性网络使用对社会支持和综合幸福感的影响机制。采用了问卷调查方式调查了511名在校大学生,结果发现:问题性网络使用与社会支持、主观幸福感、心理幸福感和社会幸福感都显著负相关(r=-0.162~-0.368,p<0.01),但社会支持与三类幸福感(主观幸福感、心理幸福感和社会幸福感)都显著正相关(r=0.295~0.469,p<0.01);问题性网络使用分别负向预测主观幸福感、心理幸福感、社会幸福感和综合幸福感(β=-0.23~-0.47,p<0.01),社会支持在其中分别起了重要中介作用,中介效应分别占总效应的42.86%、26.47%、55.64%和44.26%。该研究结果揭示了问题性网络使用对大学生幸福感的多重负面影响路径,這对高校心理健康教育工作具有一定的启示作用。

中图分类号:B844.2

文献标志码:A文章编号:1009-4474(2017)06-0105-09

On the Negative Effect of College Students Problematic

Internet Use on their Social Support and Sense of Wellbeing

LI Qiming, ZHENG Qi

(Psychological Research and Counseling Center, Southwest Jiaotong University, Chengdu 611756, China)

Key words: problematic internet use; social support; subjective of wellbeing; the psychological wellbeing; social wellbeing

Abstract: Based on the subjective wellbeing, psychological wellbeing and social wellbeing of integration model, this study is about the effects of problem of internet use behavior on social support and multiple wellbeing. Data was drawn from a survey of 511 college students.Correlation analysis results show that problem of internet use behavior negatively related with social support and subjective wellbeing, psychological wellbeing and social wellbeing(r=-0.162~-0.368,p<0.01), but social support was positively related with subjective wellbeing, psychological wellbeing and social wellbeing(r=0.295~0. 469, p<0.01). In the structural equation model, problem of Internet use behavior had significant direct effect on subjective wellbeing, psychological wellbeing, social wellbeing and multiple wellbeing(β=-0.23~-0.47,p<0.01). And social support played important intermediary role between problem of internet use behavior and subjective wellbeing, psychological wellbeing, social wellbeing and multiple wellbeing, and the mediation effect of accounted for 26.4%~64.5% of total effect respectively. Generally speaking, college students problem of internet use behavior has multiple paths to negative influence their wellbeing, and the findings and conclusion of this study provides reference for education of school mental health.

一、引言

随着时代的发展,当今社会智能手机和电脑得到了广泛使用,大学生群体的问题性网络使用受到了家庭、学校和社会的普遍关注。问题性网络使用(problematic Internet use,PIU)常被称为病理性网络使用或网络成瘾,主要指对个体的心理健康、社会适应、学习和工作等方面带来不良影响的过度网络使用〔1〕。个体合理的网络使用对社会关系的建立、维持和发展具有积极意义,但问题性网络使用对其身心发展就会产生消极影响〔2〕。学生群体的问题性网络使用将会削弱他们的时间管理能力,降低他们的学习兴趣和求知欲望,引发他们上课迟到、早退、退学等不良学业表现〔3〕,并导致他们的人际关系欠佳、社交技能不良和人际关系疏离等社会适应问题〔4〕,甚至会扰乱他们的日常作息安排,导致焦虑、忧郁、强迫、敌意、偏执、酗酒、自杀等心理健康问题〔5〕。然而,目前较少有实证研究考察问题性网络使用、社会支持和综合幸福感的关系。

积极心理学认为幸福感是多维性的,幸福感的研究必须摆脱单一因素决定论,才可能全面阐释人类的幸福感。Keyes认为幸福感是一种完满状态,主观幸福感、心理幸福感和社会幸福感是幸福感的不同侧面,三者共同构成了幸福感的整合理论模型〔6〕。主观幸福感主要强调个体对自身生活状态的认知评价和情绪体验,心理幸福感主要强调个体人生价值与自我潜能的实现所带来的心理体验,而社会幸福感主要强调个体对社会的融合感和贡献感〔7〕。基于幸福感的整合理论模型,陈志霞和李启明采取实证研究方式,将主观幸福感、心理幸福感和社会幸福感共同作为个体综合幸福感的测量指标,并在不同年龄阶段、不同社会职业群体验证了幸福感综合模型,且具有良好的信效度〔8〕。

目前,研究者们主要集中于探讨问题性网络使用与主观幸福感的关系。例如,王金良和苏志强指出,个体问题性网络使用会负向影响孤独感、抑郁、生活满意度等方面〔9〕。国内外实证研究都发现,大学生问题性网络使用负向预测主观幸福感〔10~11〕。大学生问题性网络使用对主观幸福感造成负面影响,对学业、工作表现、社交生活也造成负面影响〔12〕,还可能会对他们的心理幸福感产生负面影响。例如,Chen通过3年的纵向研究发现,台湾大学生的问题性网络使用负向影响他们体验到的心理幸福感水平〔13〕。McIntyre、Wiener和Saliba的研究发现,大学生问题性网络使用还会削弱他们的社会联结性〔14〕。Jorgensen、Jamieson和Martin指出,个体对社会良好态度和良好社会感知,以及参与和融入社会生活是影响个体社会幸福感的重要因素〔15〕。因此,大学生问题性网络使用可能会负向影响主观幸福感、心理幸福感和社会幸福感。

社会支持是影响主观幸福感、心理幸福感和社会幸福感的重要研究变量〔16〕。Drentea和MorenCross认为在现实人际关系里,人与人之间互动的主要目是为了寻找现实社会性支持〔17〕。网络交往改变了传统面对面交往模式,网络交往对现实社会生活中社会支持的作用如何,不同理论观点存在一定分歧。

基于扩大理论,网络人际关系是现实人际关系的一种延展。LaRose和Eastin的研究发现,个体通过网络交往平台分享自己经历、与他人聊天交流、发表状态和照片展示自我等,这些网络行为可能会获得他人关注和社会支持,能够满足大学生的部分心理需求〔18〕。Valkenburg和Peter的研究发现,学生群体健康、合理地使用网络能够促进他们的人际关系质量和幸福感〔19〕。然而,Valkenburg和Peter的研究发现与上述结论并不相同,如果学生群体偏好使用社交网络进行交流和沟通,会使他们更易产生问题性网络使用〔20〕。

基于取代理论,如果个体将大量时间用于网络交往将会减少现实中面对面的交往,且大多数网络交往具有表面化、联结强度弱等特征〔21〕。网络交往并不能促进个体现实生活中的社会支持,还可能会降低个体社会现实的人际关系质量和幸福感水平〔22〕。例如,Odac和Kalkan研究发现,如果大学生沉迷于网络将会减少与朋友和家人的接触时间,从而导致较高水平的孤独感和压力感〔23〕。亲密关系是社会支持的重要組成部分,而问题性网络使用还可能对亲密关系产生负面影响。姜永志、白晓丽、阿拉坦等人认为,成年人或大学生的问题性网络使用可能对亲密关系造成负面的影响,如增加婚恋危机的风险〔24〕。例如,Valenzuela、Halpern和Katz研究发现,成年人的问题性网络使用负向预测婚姻满意度,并导致离婚意向增加〔25〕。Hand等人对大学生群体的研究发现,大学生问题性社交网络使用对幸福恋爱关系的发展没有任何促进作用,反而促使很多的大学生情侣因难以忍受对方而终止了恋爱关系〔26〕。因此,从取代理论的角度来看,问题性网络使用对现实社会支持具有消极的影响作用。

从网络社会支持的角度来看,大学生沉迷于共享自己个人信息、资料和行为等网络活动,可能会获得一定的关注和支持,但也会使他们在网络交往圈里产生一种社会比较心理,这种社会比较与现实社会比较类似,且网络相互攀比的消极影响可能会更为严重〔27〕。例如,Haferkamp和Krmer的研究发现,当大学生经常沉迷于朋友圈(如Facebook)分享自己信息,也会时常关注他人的动态,当发现他人比自己表现得更优越或过得更幸福时,将会消极影响他们的自我评价,从而降低他们的幸福感〔28〕。Kwan和Skoric调查了13岁到17岁的学生群体,发现问题性网络使用会增加他们受到网络欺负、在线骚扰、在线跟踪等伤害的风险〔29〕。SampasaKanyinga和Hamilton调查了11岁到20岁的学生群体,发现那些在社交网络中拥有较多联系人和展示了大量个人信息的学生,更容易受到网络欺负和网络伤害,更会导致他们产生心理压力和自杀意向〔30〕。因此,网络社会支持并不能较好地转化现实生活中的社会支持,问题性网络使用可能对幸福感和身心健康都会造成负面影响。

综上,大学生问题性网络使用对主观幸福感、心理幸福感和社会幸福感都可能产生影响,以及社会支持在其中可能起重要的中介作用。因此,本研究采取调查研究方式,综合考察大学生问题性网络使用对综合幸福感的影响心理机制。

本研究的基本研究假设为:(1)问题性网络使用负向预测主观幸福感、心理幸福感和社会幸福感;(2)社会支持在问题性网络使用与主观幸福感、心理幸福感和社会幸福感之间起中介作用;(3)社会支持在问题性网络使用与综合幸福感之间起中介作用。

二、研究方法

(一)调查被试

调查了四川省某综合性大学的550名本科生,删除了不认真作答的无效问卷39份(但性别或学科未填写的问卷仍作为有效问卷予以保存),最终获得有效问卷511份,调查问卷的有效率为9291%。其中,男性被试231名,占被试人数的452%,女性被试272名,占被试人数的532%,8名被试信息缺失,占被试人数的16%;文科生125名,占被试人数的245%,理科生67名,占被试人数的131%,工科生309名,占被试人数的605%,10名被试信息缺失,占被试人数的20%;被试的年龄范围在17岁到23岁之间,平均年龄为1887岁(SD=268)。

(二)研究工具

问题性网络使用:采用Li等人(2010)修订的PIU诊断工具进行测量〔31〕。该量表在国内使用具有良好的信效度〔32〕,包括8个项目,采取6点计分方式,计算10个项目的均分作为量表的总体得分,分数越高表示个体问题性网络使用水平越高。该量表在本次测试中的α为0865。

社会支持:采取严标宾和郑雪(2006)修订的领悟社会支持量表(PSSS)〔33〕。量表由家庭支持、朋友支持和其他人支持三个维度组成,共计12个项目,采用7点计分方式。该量表在本次测试中的α在0721到0952之间。

主观幸福感测量:情感体验量表采用Campbell等人编制的总体情感指数量表〔34〕;生活满意度采用Luo编制生活满意感量表,主要测试被试生活水平、健康、从事工作、人际关系、家庭关系和闲暇等方面〔35〕。量表共计12个项目,采用5点计分方式。该量表在国内样本测试过程中具有良好的信效度〔8〕,在本次测试中的α在0850到0901之间。

心理幸福感测量:依据Ryff编制的心理幸福感量表〔36〕,国内研究者修订了其中文减缩版,该量表由12个项目组成〔8〕。量表由自知、环境控制、个人成长、积极关系、生活目的和自我接纳六个维度组成,采用5点计分方式。该量表在本次测试中的α在0626到0843之间。

社会幸福感测量:采用Keyes修订的社会幸福感量表,该量表由15个项目组成,采用5点计分方式〔37〕。量表由社会整合、社会接受、社会实现、社会一致性和社会贡献五个维度组成。该量表在国内样本测试过程中具有良好的信效度〔8〕。该量表在本次测试中的α在0610到0753之间。

(三)程序及数据处理

采取团体和个体相结合的调查方式,被试在10到15分钟内完成调查问题。SPSS 19.0软件完成了调查数据的输入转换、描述分析、相关分析等,AMOS 17.0软件完成了结构方程模型建构。

(四)共同方法偏差检验

采用Harman单因素检验方法检验共同方法偏差的影响。本研究将问题性网络使用、社会支持、主观幸福感、心理幸福感和社会幸福感等量表的61个项目进行了探索性因子分析,结果得到了14个特征值大于l的因子,共解释了67808%的总变异,其中最大的因子仅解释了总变异的14554%,该数值远低于40%的基本要求。因此,共同方法偏差问题在本次调查研究中可能造成的影响可以忽略不计。

三、研究结果

(一)问题性网络使用、社会支持与幸福感的相关分析

对问题性网络使用、社会支持与幸福感进行相关分析,结果显示:问题性网络使用与社会支持之间相关系数r在-0162至-0272之间,其相关性都达到了显著水平(p<001);问题性网络使用与主观幸福感、心理幸福感和社会幸福感之间显著负相关,其相关系数分别为(r=-0328,p<001;r=-0368,p<001;r=-0321,p<001);社会支持与主观幸福感、心理幸福感和社会幸福感相关系数r在0295至0469之间,其相关性都达到了显著水平(p<001),详细结果见表1。

(二)问题性网络使用、社会支持和幸福感的关系模型

建构了问题性网络使用与社会支持、主观幸福感的关系模型,结果见图1。

该模型的各项拟合指数为:χ2/df=4002,GFI=0982,AGFI=0947,IFI=0987,CFI=0987,RMSEA=0077。采用重复随机抽样的方法在原始数据(N=511)中抽取1000个Bootstrap样本,检验直接路径和间接路径的显著性。检验结果显示:问题性网络使用→主观幸福感(β=-028,p<001),效应值为028,95%置信区间为〔-0367,-0166〕,占总效应的7000%;问题性网络使用→社会支持→主观幸福感(β=-025,p<001,β=048,p<001),效应值为012,95%置信区间为〔-0127,-0093〕,占总效应的3000%。该模型的总效应值为040,社会支持的中介效应与直接效应的比为4286%。据此模型结果分析得出,社会支持在问题性网络使用和主观幸福感之间起了部分中介作用。

建构了问题性网络使用与社会支持、心理幸福感的关系模型,结果见图2。

该模型的各项拟合指数為:χ2/df=4798,GFI=0939,AGFI=0919,IFI=0947,CFI=0947,RMSEA=0076。采用重复随机抽样的方法在原始数据(N=511)中抽取1000个Bootstrap样本,检验直接路径和间接路径的显著性。检验结果显示:问题性网络使用→心理幸福感(β=-034,p<001),效应值为034,95%置信区间为〔-0428,-0242〕,占总效应的7907%;问题性网络使用→社会支持→心理幸福感(β=-025,p<001,β=036,p<001),效应值为009,95%置信区间为〔-0145,-0039〕,占总效应的2093%。该模型的总效应值为043,社会支持的中介效应与直接效应的比为2647%。据此模型结果分析得出,社会支持在问题性网络使用和心理幸福感之间起了部分中介作用。

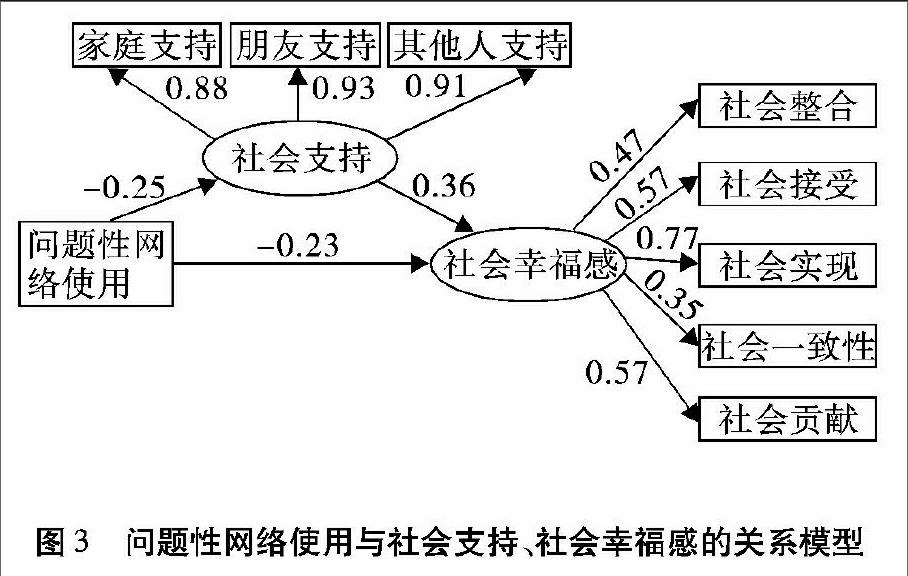

建构了问题性网络使用与社会支持、社会幸福感的关系模型,结果见图3。

该模型的各项拟合指数为:χ2/df=4596,GFI=0952,AGFI=0913,IFI=0953,CFI=0953,RMSEA=0076。采用重复随机抽样的方法在原始数据(N=511)中抽取1000个Bootstrap样本,检验直接路径和间接路径的显著性。检验结果显示:问题性网络使用→社会幸福感(β=-023,p<001),效应值为023,95%置信区间为〔-0315,-0129〕,占总效应的6425%;问题性网络使用→社会支持→社会幸福感(β=-025,p<001,β=051,p<001),效应值为0128,95%置信区间为〔-0131,-0097〕,占总效应的3575%。该模型的总效应值为0358,社会支持的中介效应与直接效应的比为5564%。据此模型结果分析得出,社会支持在问题性网络使用和社会幸福感之间起了部分中介作用。

最后,基于幸福感的整合模型,即将主观幸福感、心理幸福感和社会幸福感分别视为综合幸福感的二阶因子〔8〕,进一步考察问题性网络使用、社会支持对幸福感的影响。运用结构方程模型建构了模型,结果见图4。

该模型的各项拟合指数为:χ2/df=2578,GFI=0922,IFI=0939,CFI=0938,RMSEA=0063。采用重复随机抽样的方法在原始数据(N=511)中抽取1000个Bootstrap样本,检验直接路径和间接路径的显著性。检验结果显示:问题性网络使用→综合幸福感(β=-047,p<001),效应值为047,95%置信区间为〔-0601,-0333〕,占总效应的6932%;问题性网络使用→社会支持→综合幸福感(β=-027,p<001,β=077,p<001),效应值为0208,95%置信区间为〔-0229,-0154〕,占总效应的3068%。该模型的总效应值为0678,社会支持的中介效应与直接效应的比为4426%。据此模型结果分析得出,社会支持在问题性网络使用和综合幸福感之间起了部分中介作用。

四、讨论

本研究以大学生为被试,考察了问题性网络使用对社会支持和综合幸福感的影响。在问题性网络使用与社会支持、主观幸福感的关系模型中,问题性网络使用负向预测主观幸福感,而社会支持在其中起了重要部分中介作用。这与以往的相关实证研究结论基本一致,即个体的问题性网络使用会导致身体活动减少、忽视健康、失眠或改变睡眠规律等不良行为,产生忧郁、强迫、焦虑、眼干、腰酸、手臂疼痛、头痛等身心症状〔38〕,还会导致社交技能欠缺,甚至产生社交恐惧症〔39〕。因此,如果大学生存在问题性网络使用时,会减少他们阅读和写作的时间以及与朋友或家庭成员之间的互动,这将会削弱他们的社会支持,降低他们的主观幸福感。因此,大学生的问题性网络使用通过直接和间接的预测路径负向影响他们的主观幸福感。

在问题性网络使用与社会支持、心理幸福感的关系模型中,问题性网络使用负向预测心理幸福感,而社会支持在其中起了重要部分中介作用。这表明问题性网络使用不仅对大学生的主观幸福感起负面影响,还会负面影响他们的心理幸福感。何振佩和朱正一调查了台湾地区的国中生后发现,网络成瘾倾向愈严重者的身心健康愈差,以及网络成瘾倾向与总成绩排名、学期总平均成绩皆呈现显著负相关〔40〕。Fischer和Boer认为,心理幸福感主要强调个体是否能够有自由发挥自己才能的空间,个体实现自我潜能,体验到生命意义〔41〕。这表明,大学生的问题性网络使用将会消耗他们大量宝贵学业时间,还会严重影响他们的学习兴趣和学业表现,对他们心理幸福感水平的提升造成严重阻碍。因此,大学生的问题性网络使用不仅直接负向影响他们的心理幸福感,还会通过社会支持作为中介变量间接负向影响他们的心理幸福感。

在问题性网络使用与社会支持、社会幸福感的关系模型中,问题性网络使用负向预测社会幸福感,而社会支持在其中起了重要部分中介作用。如果说主观幸福感和心理幸福感侧重于个体自身角度,那么社会幸福感则更多强调个体与社会的融入。社会幸福感认为社会是可知的、公平的、可预料的,强调个体对社会要关注,以及应该积极關心社会生活和对社会生活充满兴趣。然而,当大学生的日常网络使用演变问题性网络使用时,他们会把网络上获得相关信息视为真实社会生活,而不愿意去接触和融入真实的社会生活〔42〕。社会幸福感的提升,需要个体较高的社会参与和社区意识,对整个社会良好态度和良好社会感知才更能够进一步促进社会幸福感〔43〕。因此,大学生沉迷虚拟网络时,他们会逐渐忽视现实社会生活的关注和参与,降低他们的社会融合感和社会整合感,对他们的社会幸福感产生消极影响。

最后,基于幸福感整合模型,考察问题性网络使用对社会支持和综合幸福感的影响。结果显示,问题性网络使用负向预测综合幸福感,以及社会支持在其中起了重要中介作用。大学生的问题使用网络使用行为会延长他们的网络使用时间,导致心理苦恼和生理不适行为〔44〕,以及他们沉迷网络时,会感到兴奋、激动、豪放、有吸引力、被支持等,但一旦离开网络之后,将会感到沮丧、忧郁、愤怒、焦虑等负面情绪,严重影响身心健康水平〔1〕。这表明,大学生的问题性网络使用不仅损害他们某一方的幸福感,而且对他们综合幸福感也有消极负面影响,并可能对他们的整个身心健康和社会性发展造成负面影响。

五、结论与建议

本研究考察了大学生问题性网络使用对其社会支持和幸福感的影响,大学生的问题性网络使用直接和以社会支持为中介变量间接负向影响主观幸福感、心理幸福感、社会幸福感和综合幸福感。这说明,大学生问题性网络使用对他们的幸福感产生负面的影响,并可能对他们的身心健康和社会性发展造成负面影响。

因此,家庭、高校和社会应共同携手寻找科学的方法引导大学生合理使用网络。父母应该营造和谐的家庭氛围,学会与子女有效沟通,关注子女的精神需求和心理健康,父母自身也需要学会科学上网,做到以身作则,引导大学生健康合理的使用网络。高校应重视网络对大学生的负面影响,引导大学生健康、合理地使用网络,防止大学生问题性网络使用的出现;要积极为大学生营造文明向上、温暖和谐的校园文化,倡导大学生积极参与校园活动,减少上网时间;应进一步培养大学生的信息理解能力、思考能力、质疑能力、评估能力、选择能力以及创造能力等综合能力。相关部门应进一步完善相关法律法规,在依法加强对网络信息监管的基础上,为大学生提供适合其年龄层次、精神需求的正能量网络信息空间。

参考文献:〔1〕

Beard K W,Wolf E M.Modification in the Proposed Diagnostic Criteria for Internet Addiction〔J〕.CyberPsychology & Behavior,2001,4(3):377-383.

〔2〕Hawi N S.Internet Addiction Among Adolescents in Lebanon〔J〕.Computers in Human Behavior,2012,28(3):1044-1053.

〔3〕曹楓林,苏林雁,高雪屏,等.中学生互联网过度使用与时间管理倾向的关系〔J〕.中国心理卫生杂志,2006,20(7):441-443.

〔4〕Tokunaga R S,Rains S A.An Evaluation of two Characterizations of the Relationships Between Problematic Internet Use,Time Spent Using the Internet,and Psychosocial Problems〔J〕.Human Communication Research,2010,36(4):512-545.

〔5〕Flisher C.Getting Plugged in:An Overview of Internet Addiction〔J〕.Journal of Paediatrics and Child Health,2010,46(10):557-559.

〔6〕Keyes C L M.Mental Illness and/or Mental Health Investigating Axioms of the Complete State Model of Health〔J〕.Journal of Consulting and Clinical Psychology,2005,73(3):539.

〔7〕陈志霞.城市幸福指数及其测评指标体系〔J〕.城市问题,2012,(4):9-13.

〔8〕陈志霞,李启明.幸福感整合模型在不同年龄及性别群体的验证〔J〕.中国临床心理学杂志,2014,22(1):78-83.

〔9〕王金良,苏志强.网络使用研究进展——影响因素、后果变量及影响机制〔J〕.西南大学学报(社会科学版),2012,38(3):82-88.

〔10〕Odac H, krk .Problematic Internet Use in Terms of Gender,Attachment Styles and Subjective Wellbeing in University Students〔J〕.Computers in Human Behavior,2014,32:61-66.

〔11〕刘文俐,周世杰.大学生网络过度使用的后果及与幸福感的关系〔J〕.中国临床心理学杂志,2014,22(2):288-290,245.

〔12〕Dhir A,Chen S,Nieminen M.Psychometric Validation of the Compulsive Internet Use Scale Relationship with Adolescents Demographics,ICT Accessibility,and Problematic ICT Use〔J〕.Social Science Computer Review,2016,34(2):197-214.

〔13〕Chen S K.Internet Use and Psychological Wellbeing Among College Students:A Latent Profile Approach〔J〕.Computers in Human Behavior,2012,28(6):2219-2226.

〔14〕McIntyre E,Wiener K K K,Saliba A J.Compulsive Internet Use and Relations Between Social Connectedness,and Introversion〔J〕.Computers in Human Behavior,2015,48:569-574.

〔15〕Jorgensen B S,Jamieson R D,Martin J F.Income,Sense of Community and Subjective Wellbeing:Combining Economic and Psychological Variables〔J〕.Journal of Economic Psychology,2010,31(4):612-623.

〔16〕陈志霞,李启明.城市居民幸福指数的影响因素及测量〔J〕.城市问题,2013,(9):52-58.

〔17〕Drentea P,MorenCross J L.Social Capital and Social Support on the Web:the Case of an Internet Mother Site〔J〕.Sociology of Health & Illness,2005,27(7):920-943.

〔18〕LaRose R,Eastin M S.A Social Cognitive Theory of Internet Uses and Gratifications:Toward a New Model of Media Attendance〔J〕.Journal of Broadcasting & Electronic Media,2004,48(3):358-377.

〔19〕Valkenburg P M,Peter J.Online Communication and Adolescent Wellbeing:Testing the Stimulation Versus the Displacement Hypothesis〔J〕.Journal of ComputerMediated Communication,2007,12(4):1169-1182.

〔20〕Valkenburg P M,Peter J.Online Communication Among Adolescents:An Integrated Model of Its Attraction,Opportunities,and Risks〔J〕.Journal of Adolescent Health,2011,48(2):121-127.

〔21〕Green M C,Hilken J,Friedman H,et al.Communication Via Instant Messenger:Shortand LongTerm Effects〔J〕.Journal of Applied Social Psychology,2005,35(3):445-462.

〔22〕Shen C,Williams D.Unpacking Time Online:Connecting Internet and Massively Multiplayer Online Game Use with Psychosocial Wellbeing〔J〕.Communication Research,2011,38(1):123-149.

〔23〕OdacH,Kalkan M.Problematic Internet Use,Loneliness and Dating Anxiety Among Young Adult University Students〔J〕.Computers & Education,2010,55(3):1091-1097.

〔24〕姜永志,白曉丽,阿拉坦,等.青少年问题性社交网络使用〔J〕.心理科学进展,2016,24(9):1435-1447.

〔25〕Valenzuela S,Halpern D,Katz J E.Social Network Sites,Marriage Wellbeing and Divorce:Survey and Statelevel Evidence from the United States〔J〕.Computers in Human Behavior,2014,(36):94-101.

〔26〕Hand M M,Thomas D,Buboltz W C,et al.Facebook and Romantic Relationships:Intimacy and Couple Satisfaction Associated with Online Social Network Use〔J〕.Cyberpsychology,Behavior,and Social Networking,2013,16(1):8-13.

〔27〕Johnson B K,KnoblochWesterwick S.Glancing Up or Down:Mood Management and Selective Social Comparisons on Social Networking Sites〔J〕.Computers in Human Behavior,2014,(41):33-39.

〔28〕Haferkamp N,Krmer N C.Social Comparison 2.0:Examining the Effects of Online Profiles on Socialnetworking Sites〔J〕.Cyberpsychology,Behavior,and Social Networking,2011,14(5):309-314.

〔29〕Kwan G C E,Skoric M M.Facebook Bullying:An Extension of Battles in School〔J〕.Computers in Human Behavior,2013,29(1):16-25.

〔30〕SampasaKanyinga H,Hamilton H A.Social Networking Sites and Mental Health Problems in Adolescents:The Mediating Role of Cyberbullying Victimization〔J〕. European Psychiatry,2015,30(8):1021-1027.

〔31〕Li D,Zhang W,Li X,et al.Stressful Life Events and Problematic Internet Use by Adolescent Females and Males:A Mediated Moderation Model〔J〕.Computers in Human Behavior,2010,26(5):1199-1207.

〔32〕李董平,张卫,李丹黎,等.教养方式,气质对青少年攻击的影响:独特,差别与中介效应检验〔J〕.心理学报,2012,44(2):211-225.

〔33〕严标宾,郑雪.大学生社会支持,自尊和主观幸福感的关系研究〔J〕.心理发展与教育,2006,3(3):60-64.

〔34〕Campbell A,Converse P E,Rodgers W L.The Quality of American Life:Perceptions,Evaluations,and Satisfactions:Perceptions,Evaluations,and Satisfactions〔M〕.New York:Russell Sage Foundation,1976:565-571.

〔35〕Luo L.The Meaning,Measure,and Correlates of Happiness Among Chinese People〔J〕.Proceedings of the National Science Council:Part C,1998,8(1):115-137.

〔36〕Ryff C D,Keyes C L M.The Structure of Psychological Wellbeing Revisited〔J〕.Journal of Personality and Social Psychology,1995,69(4):719-727.

〔37〕Keyes C L M,Shapiro A D.Social Wellbeing in the United States:A descriptive Epidemiology〔C〕∥Brim O G,Ryff C D,kessler R C.How Healthy are We:A National Study of Wellbeing at Midlife.Chicago:University of Chicago Press,2004:350-372.

〔38〕Hawi N S.Internet Addiction Among Adolescents in Lebanon〔J〕.Computers in Human Behavior,2012,28(3):1044-1053.

〔39〕Park S M,Park Y A,Lee H W,et al.The Effects of Behavioral Inhibition/Approach System as Predictors of Internet Addiction in Adolescents〔J〕.Personality and Individual Differences,2013,54(1):7-11.

〔40〕何振佩,朱正一.國中生网络成瘾倾向与身心健康,学业成绩之相关性研究〔J〕.志为护理─慈济护理杂志,2012,11(5):58-68.

〔41〕Fischer R,Boer D.What is more Important for National Wellbeing:Money or Autonomy?A Metaanalysis of Wellbeing,Burnout,and Anxiety Across 63 Societies〔J〕.Journal of Personality and Social Psychology,2011,101(1):164-184.

〔42〕Van der Aa N,Overbeek G,Engels R C M E,et al.Daily and Compulsive Internet Use and Wellbeing in Adolescence:A Diathesisstress Model Based on Big Five Personality Traits〔J〕.Journal of Youth and Adolescence,2009,38(6):765-776.

〔43〕Cicognani E,Pirini C,Keyes C,et al.Social Participation,Sense of Community and Social Wellbeing:A Study on American,Italian and Iranian University Students〔J〕.Social Indicators Research,2008,89(1):97-112.

〔44〕Young K S.Internet Sex Addiction Risk Factors,Stages of Development,and Treatment〔J〕.American Behavioral Scientist,2008,52(1):21-37.

(责任编辑:陈艳艳)