晚明江南女子的艺术教育

陈 芳

晚明是一个天崩地裂的时期,传统的伦理道德规范受到了猛烈的冲击,女性的活动空间已经大大超过传统意义上的“闺门”,尤其是在经济发达的江南地区,她们不仅旅行游玩、结社会茶,还进行诗词唱和、书画创作,在文学艺术领域取得了令人刮目相看的成就,获得了士人的交口称赞,并被载入史册。她们的艺术成就包括诗文书画、音乐舞蹈和工艺美术等方面。那么,她们是如何习得艺术技艺的?谁是她们的老师?她们为什么要学习才艺,对她们的身份地位是否有提升?限于篇幅,本文以诗文书画和描鸾刺绣为例,讨论以上相关问题。

一、晚明江南女子的童蒙教育

晚明江南女子的童蒙教育是她们未来取得成就的基础,目前所知这方面的材料较少,相对而言,晚明男子接受教育的研究成果颇丰,下面参考男子教育情形对女子童蒙教育进行讨论。

明代南北文化教育水平差距较大,江南兴学之风颇盛。明末的一位朝鲜使臣崔溥到达中国,将其亲眼所见的南北文化差异记录下来:

且江南人以读书为业,虽里闬童稚及津夫水夫皆识文字。臣至其地,写以问之,则凡山川古迹、土地沿革,皆晓解详告之。江北则不学者多,故臣欲问之,曰:“我不识字。”就是无识人也。①

此为当时的真实记录,江南许多童稚及津夫水夫皆识文字,无论地位高低、家庭贫富的人都接受了最基本的童蒙教育,文化的普及程度非常高。众所周知,男子接受教育的官方途径是先入“社学”,考试优秀者入府、州、县的儒学,成为生员,也就是秀才。如果乡试考中举人,便可入仕,进入官僚系统。然后是会试、殿试获得进士出身和三甲。可见男子的开蒙教育“社学”是基础,学有所成者未来可应科举。“社学”为官方所办,招收人数较少,至明代中期以后,“社学”败坏,其地位逐渐被私人兴办的“义学”和“乡学”取代。“义学”除了教育本族子弟外,还兼及别姓子弟,邻里贫穷者也可就读,这为贫寒子弟提供了教育机会。“乡学”包括“乡馆”和“家塾”两种形式,“乡馆”是老师为生计设门招徒,学生均需交纳束脩;“家塾”为乡绅或富裕人家聘请塾师在家教学,专教本族子弟。②

对照男子的蒙学教育形式,晚明江南女子究竟是如何参与的?社学是官方所办,女子不可能入学,何况晚明社学也衰败不堪,在此不论。那么,晚明兴盛的私学“义学”和“乡学”是否能为女子提供教育机会呢?据考证,这样的机会应该是存在的。“义学”虽为本族子弟和邻里贫困子弟提供学习机会,但没有材料表明女子也在“义学”中得到了同样的教育机会。在“乡学”的两种形式“乡馆”和“家塾”中,我们看到了女子接受教育的相关资料。首先看“乡馆”,由于晚明生员数量骤增,许多秀才不能中举,则不得不为生活奔波,他们最适合的谋生手段便是出榜开馆招生,授徒讲学,这反映了晚明“乡馆”商业化的倾向。如有教书先生,写了一张红纸,贴在门首道:“某日开学,经、蒙俱授。”对老师而言,学生越多,收取的束脩就越多,因此,女子只要愿意交纳学费,应该就可入学,大概女孩一起学习,称为“女学”。

《金瓶梅》中记载潘金莲接受童蒙教育的情况可以为之佐证,下面是潘姥姥与如意儿的一段对话:

潘姥姥道:“……想着你七岁就没了老子,我怎的守你到如今?从小儿教你做针指,往余秀才家上女学去……”

如意儿道:“原来五娘从小儿上学来,嗔道恁提起来就会,识字深!”

潘姥姥道:“他七岁儿上女学,上了三年,字仿也曾写过;甚么诗词歌赋唱本上字不认的!”③

从以上对话可知,潘金莲七岁开始到余秀才家上“女学”,时间为三年,主要是识字、写字等基础的蒙学教育,使她掌握了读写的本领。《金瓶梅》中的故事发生在当时商业发达的山东临清,而明代江南经济的发达与富庶为全国之首,当地人又非常重视文化,可以想见江南地区的“女学”繁盛不在临清之下,只是目前还没有看到准确的记录。此为家庭贫困女子蒙学教育的方式。

图1:《隐居十六观·缥香》,陈洪绶 ,1651年 ,纸本淡设色,纵21.4厘米,横29.8厘米,现藏台北故宫博物院

那么,大户人家的女子如何接受蒙学教育?从现有材料看,家资殷实的家庭一般聘塾师到家里教学,也就是前面提到的“家塾”形式。家里的孩子无论男女,会一起学习,除了识字、通言语、习算数等“小学”内容外,往往还会涉及章句之训、比偶之文等“大学”的内容。倘若家庭没有延师课子,则父母、祖父母、兄弟姐妹都可能成为女子蒙学教育的老师,家庭的每个成员都具有较高文化程度,尤其是母亲,宗族地位的日益重要使母亲承担起子女教育的重要角色,那么,母亲自己首先必须具备较高的文化素养,尤其是在文化发达的江南地区,足见在官宦人家文学钻研对子女教育的重要性,及母亲亦师亦友的中心角色。④因此,富裕家庭的女子能接受更全面、高层次的优质教育,为她们日后的诗词书画创作打下了良好基础。

此外,堕入风尘的女子,其蒙学教育形式如何呢?明代妓女有些原本来自官宦家庭,由于政治斗争而没籍,或家道中落而流入青楼,她们从小已经接受了良好的教育;而因家庭贫困坠入青楼的女子,则在妓院接受教育,鸨母自己或者聘请老师,进行识字阅读和琴棋书画的全面教育。因此,从某种角度说,江南地区的妓女实际上是受教育程度较高的一个女性群体。

二、诗文书画和描鸾刺绣

江南女子通过蒙学教育,懂得识字阅读,可以拓展知识面和精神维度,经过更高层面的诗词或经史学习以后,便具备诗词唱和的能力,这往往是富庶人家的女子或者才高八斗的名妓才有可能接受的教育。贫困女子即便入学,也就止于蒙学教育。

富庶人家的女子接受诗文书画的教育有两种形式:一是聘请老师到家中教学;二是跟随家庭成员包括父母、兄弟、妯娌、姊妹等学习。首先看第一种情况,所聘教师既有先生,也有专门从事闺门教育的闺塾师⑤,所学内容已不拘于闺范和女训的内容,或涉及经史子集,也许与家中男孩一起学习(这种情况老师必须为男性)。明末刻本《还魂记》中可见家中开馆请老师教杜小姐学《诗经》,并称杜小姐为“女学生”,这也许是对当时向学女子的专门称谓。而元明杂剧《女学士》载,郑子雍之妻,乃孟子之后,在本宅设一女学堂,教训女童与夫人。又闺塾师黄媛介以教书和出售书画为生,受邀巡游于京师与江南之间,担当着养家糊口的重任,其性别角色已经发生变化。明贺复徵编《文章辨体汇选》云:“……姬幼随母学,母本闺塾师。”虽然,晚明江南地区闺塾师的数量没有精确的统计数据,但据一些流传下来的材料看,人数应该不会太少,她们成为闺门诗文书画学习很重要的一支教学队伍。

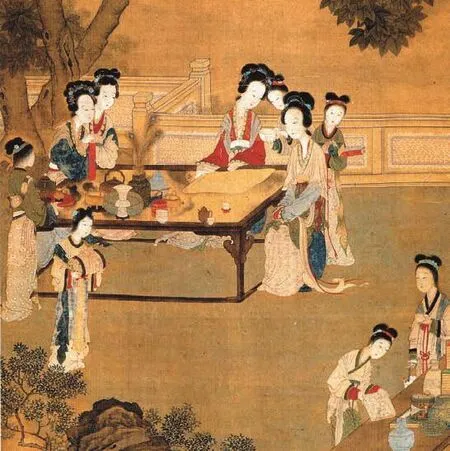

图2 :《闱中雅会图》局部 ,佚名(有虞沅印), 纵126.7厘米 ,横66.8厘米,嘉德2007年春季拍卖1199号(感谢杨乐提供图片)

向家庭成员学习的女子,多出生于书香门第,家庭成员中博学多才者较多,女子可向父母及其他家庭成员学习诗文、书画、音律等。如易睐娘从父习画,作花鸟小幅刀札。余玉馨承父之教,颇通句读、音律。沈宜修教女儿,十二岁工诗,十四岁能弈,十六岁善琴,兼模画谱……如此从家庭成员学习诗文书画的例子不胜枚举,反映了江南地区高门大户的女子接受教育的情形。

名妓的诗文书画教育情况与其童蒙教育类似,或来自家庭(以前的官宦之家),或在妓院接受琴棋书画的全面训练。也有妓女结婚以后向丈夫学习,结成高彦颐所谓的“伙伴式婚姻”关系。

图3:《月曼清游图册》之六,陈枚 绘,绢本设色,纵37厘米,横31.8厘米,北京故宫博物院藏

以上不同渠道的学习,使晚明江南才女知书达理、才行高洁,琴棋书画样样精通。据明代朱锡纶与赵世杰合辑的 《历代女子文集》,于明朝部分共收录了七十位女作家,而胡文楷的《历代妇女著作考》则收录了二百四十二位拥有一部以上著作的明代才女。其实,明清之际,女性诗人的选集和专集共超过三千种之多⑥,数量相当可观。如王凤娴的《东归纪事》、沈宜修的《伊人思》和《鹂吹集》、李夫人出版梁瑛的《字字香》、倪仁吉的《凝香阁诗稿》等,都是著名的作品。另据学者统计,晚明清初的女画家约有一百一十二人,数量是历史上最大的。⑦此外,晚明文人如周晖、顾起元、王世贞、潘之恒、胡应麟、王穉登、董其昌、钱谦益、汪汝谦、葛征奇、皇甫汸、李日华、冒襄、陈维崧等,将大量有书画才能的女性记入他们的笔记和诗文中。再如地方志《苏州府志》《武定州志》《吴江县志》也会对这些才女有所记载。⑧马守真、顾媚、柳如是、薛素素、李因、林雪、仇珠、刘春仪、傅道坤、周淑祜、周淑禧、方维仪、成岫、徐安生、文俶、陈书等都擅长绘画,郝慈静和蔡玉卿有书法作品传世。从图像角度观察,晚明清初首次出现了女子正在读书的画面,如陈洪绶的《隐居十六观·缥香》(图1),曹大家(“家”此处念“姑”)的画像都能见到女子正在阅读的画面。还有一些闺阁雅集的画面(图2),都反映出女性的艺术活动已经进入比较广阔的层面。

至于刺绣,李琬遇在丁佩著《绣谱》的后序中透出些许消息:

“女红,细故也,亦小技也。吴贵贱,无智愚,莫不童而习之,诸姑伯姊皆能,精粗立判,似无待于谱矣。然当其构思也,结体也,布局也,设色也,写生也,传神也,实包括天地、万物、人事于其中。因其也属于妇人女子,荐绅先生不屑道其义。”⑨

上面这段话提供给我们的信息,基本涵括了在此讨论的内容。首先,“女红”是刺绣的代名词,是中国传统女性从小必修的功课,无论你生在官宦之家还是寻常巷陌,也无论你博学多才还是目不识丁,都会在髫龄的时候跟随家里的女性长辈学习刺绣,母亲和诸姑伯姊都能成为女孩刺绣的老师。同时,女孩或者妇人在一起做针指,也是一种相互学习研讨,共同提高的方法(图3)。当时学习刺绣时,都有粉本,即各种纸质的图样,图案内容各地差别较大。由于刺绣粉本的构思、设色、布局、结体等皆涉及天地、万物、人事于其中,与绘画无异,这意味着中国古代所有女性在幼年时都通过刺绣的学习接受了良好的艺术训练,接受了审美熏陶,使刺绣成为闺阁中凝神静默,戒慵懒、息纷纭、陶冶性情的最佳方式,这也许是古代女性多蕙心兰质、气质娴雅的原因。很遗憾,像刺绣这种古代女子普遍接受的艺术教育今天已经缺失!

女功即女红,也即刺绣,虽居传统女性妇德、妇言、妇容、妇功四德之末,但却是古代女性所接受的最普遍的技艺训练和艺术教育,她们还常常以刺绣活动来命名其诗集,如《倦绣集》《罢绣集》《学绣集》等。下面为陈淑兰在一首题为《绣余吟》的诗:

“绣余静坐发清思,煮茗添香事事宜。

招得阶前小儿女,教拈针线教吟诗。”⑩

诗中可见陈淑兰在绣余教儿女学习刺绣和诗词的情景,是她非常惬意且不可或缺的生活写照!此外,晚明江南女性在刺绣方面的成就不可小觑,从苏绣和顾绣的成就可见一斑。那么,古代女子为什么要学习刺绣呢?因为她们需要亲自绣制嫁衣及其他随嫁物品,以此向夫家显示自己的心灵手巧和贤淑品德,结婚以后也可为丈夫及家人绣制各种物品,籍此获得夫家人的欢心和称誉。刺绣本乃闺阁之趣,但与古代女性道德和美学修养紧密相关,每位女子都必须认真习行,并试图获得大家的称赞。正如高彦颐所说:“刺绣远远不止是女儿从母亲那里学来的一种技巧,而是士绅阶层的妇女向下一代传递她们的女性文化,以及她们的情感和梦想的一个管道。”[11]

结语

由于篇幅和材料的限制,晚明江南女子艺术教育的内容在此并未得到深入讨论,但有一点是明确的:由于男女性别松动、女性之间的广泛交游、女性教育水平的提高以及社会对女性评价标准从“三从四德”向“才德美”的新转变,使晚明江南地区的文化产生了一个新的分支,即由工诗、善画或诗画皆精兼及描鸾刺绣的女性组成的“才女文化”,从而形成了中国历史上“才女文化”的鼎盛时期。潘之恒在《金陵妓品》中品评士女高下的标准为:“一曰品,典则胜;二曰韵,丰仪胜;三曰才,调度胜;四曰色,颖色胜”。这里已经将女人的色排在最后,而才情居前列。虽然,从表面上看,晚明品评妇女行为的传统价值标准继续存在,但江南地区的繁华却展现出沸腾而复杂的生活图像,文人对女子才艺的赞赏以及社会对才女的推崇,无疑使江南才女为自己和家族积累了丰厚的文化艺术资本,虽为隐性资本,却难以估量其价值。

注释:

① 崔溥:《漂海录》卷3,社会科学文献出版社,1992年,第194页。转引自陈宝良:《明代儒学生员与地方社会》。

② 有关明代的教育情况可参看陈宝良:《明代儒学生员与地方社会》,中国社会科学出版社,第96-150页。

③ 兰陵笑笑生:《金瓶梅词话》,第四卷,梦梅馆印行,第1104页。

④ 邓小南、王政、游鉴明主编:《中国妇女史读本》,北京大学出版社,2011年,第184页。

⑤ 闺塾师除了在闺门教学以外,更多时候是与颇有才学的富家女子诗词唱和,一起游学等。

⑥ 游惠远:《中国传统妇女与家庭教育研讨会论文集》, 2005年,第59-89页。

⑦ 赫俊红:《丹青奇葩—晚明清初的女性绘画》,文物出版社,2008年,第18-39页。

⑧ 赫俊红:《丹青奇葩—晚明清初的女性绘画》,文物出版社,2008年,第40-41页。

⑨ [清]丁佩:《绣谱》,中华书局,2013年,第160页。

⑩《随园女弟子诗选》,《袁枚全集》卷7,第98页。转引自常建华主编:《中国日常生活史读本》,北京大学出版社,第427页。

[11]Dorothy Ko, Every Step a Lotus, P.87. 转引自常建华主编:《中国日常生活史读本》,北京大学出版社,第427页。