土地制度创新促进农村女性劳动力转移

田富强

(西安文理学院 a.经济管理学院西安国家中心城市建设研究中心;b.培训中心,西安 710065)

劳动力转移研究积累了丰富的研究成果,女性劳动力转移也受到广泛关注。农村女性劳动力转移总量与速度加速增长,对经济社会发展做出了巨大贡献,对子女教育等方面产生了积极影响*参见董振华、刘霞《农村女性劳动力转移对家庭的影响及解决对策》,载于《山东女子学院学报》2013年第4期。;农村女性劳动力也在城市化进程中得到提升和发展*参见刘霞《改革开放三十年来山东省农村女性劳动力的转移与发展》,载于《中华女子学院学报》2009年第5期。;农村女性劳动力转移极具复杂性和特殊性*参见吴浜源《中国农村女性劳动力非农转移:文献综述》,载于《江西农业大学学报》(社会科学版)2013年第4期。。就劳动力转移研究女性劳动力转移,往往很难解决存在问题。年龄、打工经历、家庭成员的意见、家庭中是否有需要照料的老人、人力资本——受教育程度、技能培训、家庭中有没有需要照顾的孩子、非农就业机会*参见李旻,等《农村女性劳动力非农就业影响因素——基于辽宁省的实证分析》,载于《中国农村经济》2007年第12期;田东芳、范建刚《人力资本对农村女性劳动力永久性转移的影响——基于山东省嘉祥县调查数据》,载于《农业技术经济》2010年第9期;王弘钰、崔宏静、周宏《农村女性劳动力就近转移影响因素实证研究》,载于《人口学刊》2013年第6期。,虽然对女性劳动力转移有影响,但其他一些变量更不容忽视。通过学科交叉的方法,以其他领域的研究视角推进研究,是一条有效促进女性劳动力转移的路径。土地禀赋、土地产权、土地产权流转等农村土地制度都对农村劳动力转移决策具有重要影响[1]。虽然《农村土地承包法修正案(草案)》删除了全家迁入设区的市,转为非农业户口的,应将承包地交回发包方的规定[2],但一些地区在实践中仍然遵循原有法律规定收回农民土地承包权与宅基地使用权。农村劳动力转移是农村土地流转的主要驱动力,不好的土地制度安排也可能成为农村劳动力转移的障碍[3]。以目前最受关注的农村土地权益制度创新为切入点,通过制度创新提供经济保障,促进女性劳动力转移数量与质量提升;以土地制度创新提高农村女性劳动力转移比例,提高农村女性劳动力转移的质量;为女性劳动力转移提供经济保障。

一、家庭城镇化的关键要素分析

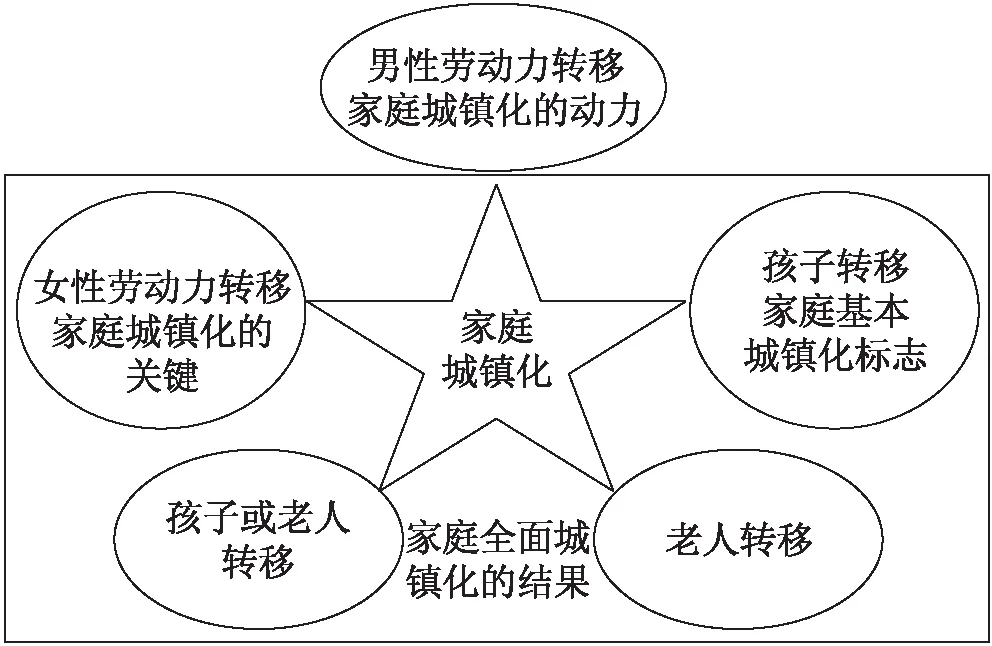

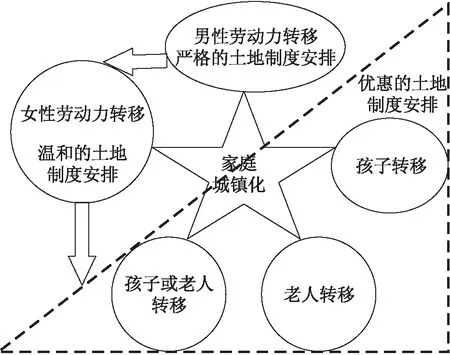

1.男性劳动力转移是家庭城镇化的动力

本研究提出家庭城镇化概念,认为劳动力转移与实现城镇化战略的微观基础是家庭,构建家庭城镇化的微观模型,有利于更好地分析城镇化战略中不同人群的作用与功能。图1构建了农村五口之家城镇化的要素与功能模型:假定在一个典型的农村五口之家,有一对中青年劳动力,一个或者两个孩子,两个或者一个老人。在家庭城镇化模型中,男性劳动力进城镇务工,既是城镇化进程中劳动力转移的主体,也是家庭城镇化的动力。往往最先由男性劳动力转移引发整个家庭的城镇化进程;女性劳动力转移引发整个家庭的城镇化进程的情况也存在,但比例低于前者;当然,还有女性劳动力与男性劳动力同步转移,引发整个家庭的城镇化进程的,比例也往往低于男性劳动力转移引发的家庭城镇化进程。男性进城务工,成为促进家庭城镇化的主要动力。

2.女性劳动力转移是家庭城镇化的关键

城镇化比例提升的关键是女性劳动力转移,包含两方面含义:一是从国家宏观层面分析,留乡的劳动力中,女性所占比例很高,解决农村女性劳动力转移问题,可以带动城镇化战略的实现;二是从家庭城镇化角度分析,女性劳动力转移事关孩子的转移,决定了家庭城镇化的基本趋势。

图1 家庭城镇化的要素与功能

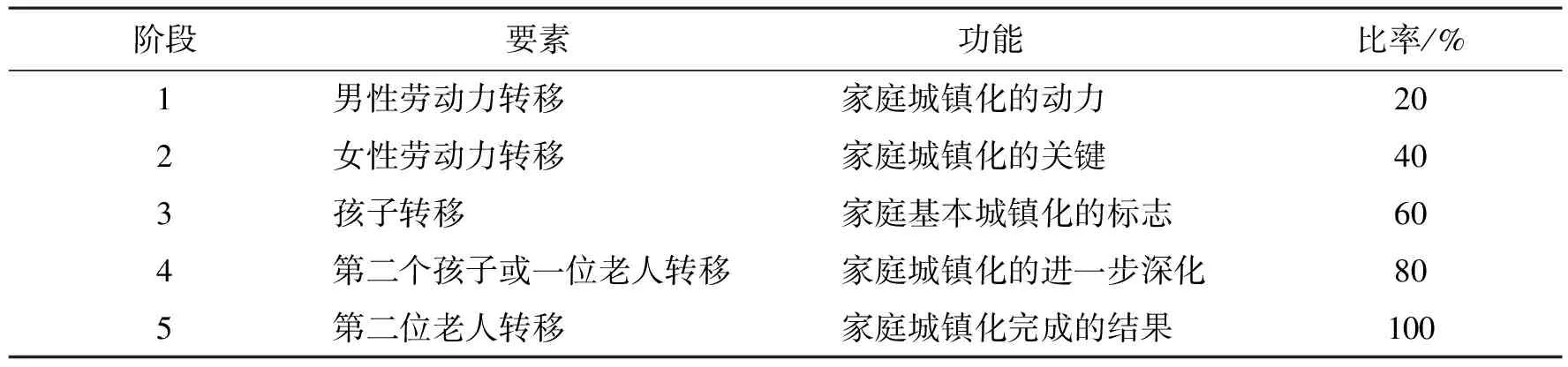

男性劳动力转移,往往经历这样的阶段:最初是一个人进城打工,家庭其他成员与主要根据地在农村,城镇只是工作的场所,此时仅有家庭城镇化的可能,并未进入家庭城镇化;如果女性劳动力不能随同男性劳动力进城务工,没有就业收益与土地资源高效利用产生的经济收益,经济条件不佳,难以支持孩子与老人进城的费用,全家实现20%的城镇化。等到能够接家属进城时,女性劳动力进城,无论其是否就业,都标志着家庭城镇化的开始,全家实现40%的城镇化。如果进一步改善经济条件,实现女性劳动力与一个孩子一起进城,标志着基本实现家庭城镇化,全家实现60%的城镇化;如果进一步改善经济条件,另一个孩子(有两个孩子的家庭)或者一位老人(有一个孩子的家庭)进城,家庭城镇化进一步深化,全家实现80%的城镇化;等到女性劳动力、孩子与老人全部进城,标志着家庭城镇化的完成,全家实现100%的城镇化(见表1)。与男性劳动力之外的其他家庭成员相比,女性劳动力至关重要。家庭意义上的城镇化,主要依赖女性劳动力转移的过程。没有女性劳动力转移,男性劳动力带着孩子或者老人进城,往往并不现实,在家庭城镇化过程中,女性具有不可替代的战略地位。如果就业收益与土地资源高效利用产生的经济收益使经济条件改善,女性劳动力得以随同男性劳动力转移,无论是带孩子进城还是带老人一起进城,都能加速家庭城镇化的步伐,促进了城镇化战略的实现。

表1 家庭城镇化的阶段、要素、功能与比率

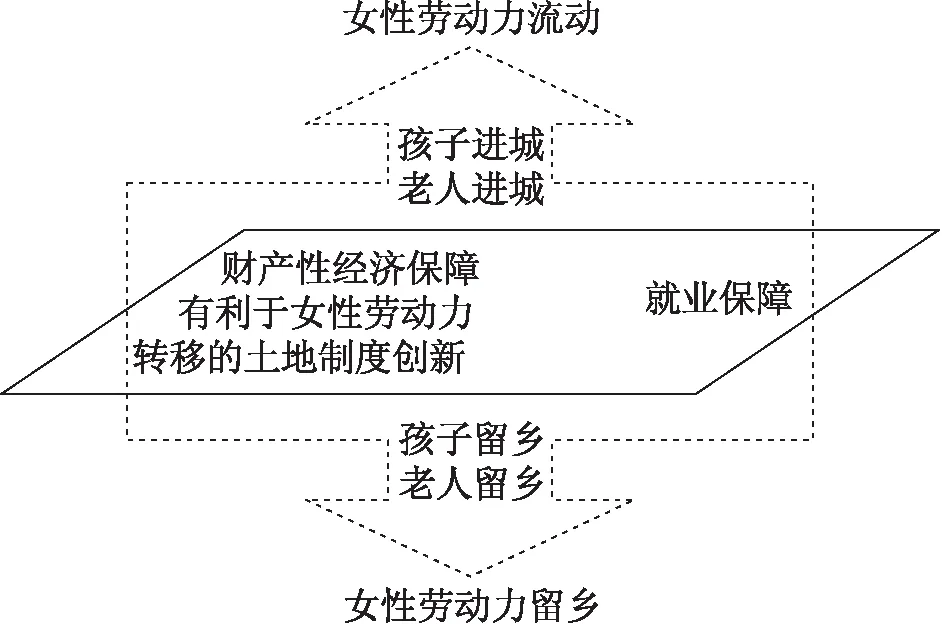

图2 女性劳动力转移的条件及对孩子是否进城的影响

3.孩子进城是家庭基本城镇化的标志

作为家庭的希望与国家的未来,孩子具有举足轻重的地位。孩子进城标志着家庭城镇化的基本实现。家庭中孩子的城镇化很大意义上取决于母亲的城镇化,女性劳动力对孩子进城的影响不容忽视。孩子能否进城与女性劳动力的关系远远高于与男性劳动力的关系。图2中,如果女性劳动力能够实现转移,获得就业保障与土地资源高效利用所得的经济保障,有足够的经济收益支持孩子进城,则孩子与母亲一起实现城镇化;如果女性劳动力不能实现转移,或者虽然能实现转移,但不能获得就业保障;或者虽然能够获得就业保障,但收入较低,没有土地资源高效利用所得的收益等经济保障,没有足够的经济条件支持孩子进城,则不能实现孩子与母亲的城镇化。孩子进城与否也影响了老人是否转移,在需要帮助中青年家长带孩子的情况下,老人进城成为题中应有之义。

4.老人进城是家庭完全实现城镇化的结果

孩子进城后有两种情况:一是母亲不就业,专门带孩子,此时老人是否进城,取决于家庭经济条件,二是母亲就业,需要老人进城带孩子。如果经济条件改善,或者老人身体需要照料,往往也会加速老人进城的步伐。老人进城是家庭实现完全城镇化的必然结果。

二、土地制度安排与女性劳动力转移的关系

1.女性劳动力转移主要依靠财产性收益

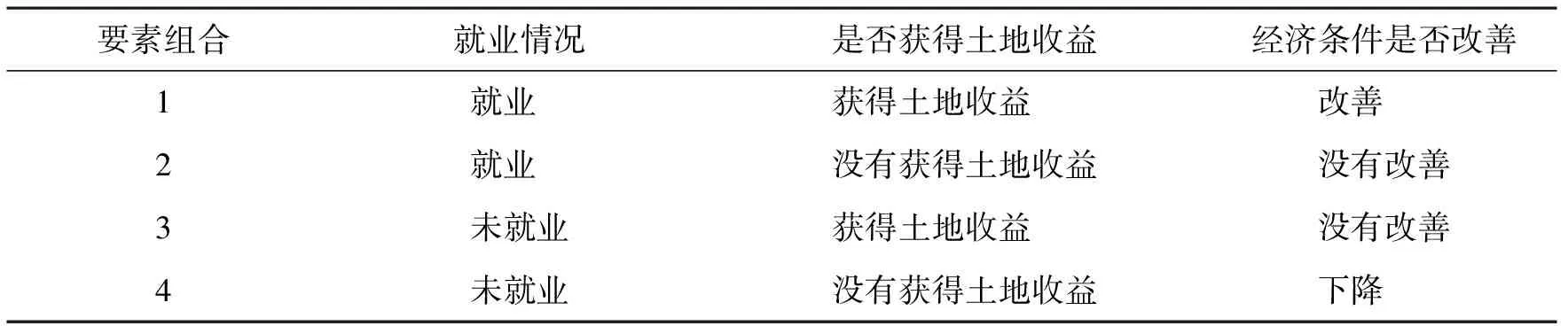

在女性劳动力转移过程中,经济条件改善包括两个方面:一是就业促使经济条件改善,二是土地及其附属资源高效利用带来的经济条件改善。推动女性劳动力转移的两个经济要素中,就业收益不稳定。与男性劳动力相比,女性劳动力就业率较低;就业后的收益较低;女性劳动力转移的成本较高,导致女性劳动力转移的难度更大:女性劳动力就业率<男性劳动力就业率,女性劳动力就业后的收益<男性劳动力就业后的收益,女性劳动力转移的成本>男性劳动力转移的成本,女性劳动力转移后的净收益<男性劳动力转移后的净收益,女性劳动力转移的难度>男性劳动力转移的难度。财产性收益可以为进城提供启动资金,开拓财产性收益渠道,成为助推农村女性劳动力转移的必由之路。表2给出有无获得土地收益对促进女性劳动力转移的帮助。进城女性劳动力就业的比例不高,如果财产性收益不能变现与增值,更多的女性劳动力处于组合4状态,既没有就业收益,也没有获得土地财产性收益。进城后的生活没有得到根本性改善,如果考虑进城后的经济支出增加,还可能出现经济条件下降的情况。就业需要系统性改进,难度很大,但财产性收益的变现与增值却可以通过制度创新实现,难度较小。

表2 女性劳动力转移后的就业情况与是否获得土地收益的组合

2.土地制度创新对女性劳动力影响很大

目前的土地制度改革,存在很多争议,特别是在进城劳动力要不要放弃宅基地与耕地权利方面,聚讼纷纭。(1)主张放弃的论点是:劳动力转移必须放弃在农村的所有权益,包括宅基地与耕地。党的十九大以后,特别是《农村土地承包法修正案(草案)》删除该方面的规定后,此种观点不再适用。(2)由农民家庭自己做出决定的论点是:劳动力转移不必一定要放弃在农村的所有权益,包括宅基地与耕地。(3)公允的论点是:劳动力转移是否放弃在农村的所有权益,包括宅基地与耕地,取决于劳动力本身的具体情况,包括其在家庭城镇化中的地位、功能与经济条件;要对不同劳动力采用不同的土地制度。只有不离开具体群体进行理论分析,才能消弭分歧,平息争议,也才有可能取得进展。加入性别视角,考虑不同性别劳动力的就业竞争力与经济地位是解决土地制度安排的核心。离开对不同劳动力的具体分析,制度创新很难具有针对性与精准性。农村土地制度改革要有针对性,才能做出有利于女性劳动力转移、有利于家庭城镇化,从而有利于新型城镇化战略的制度设计。

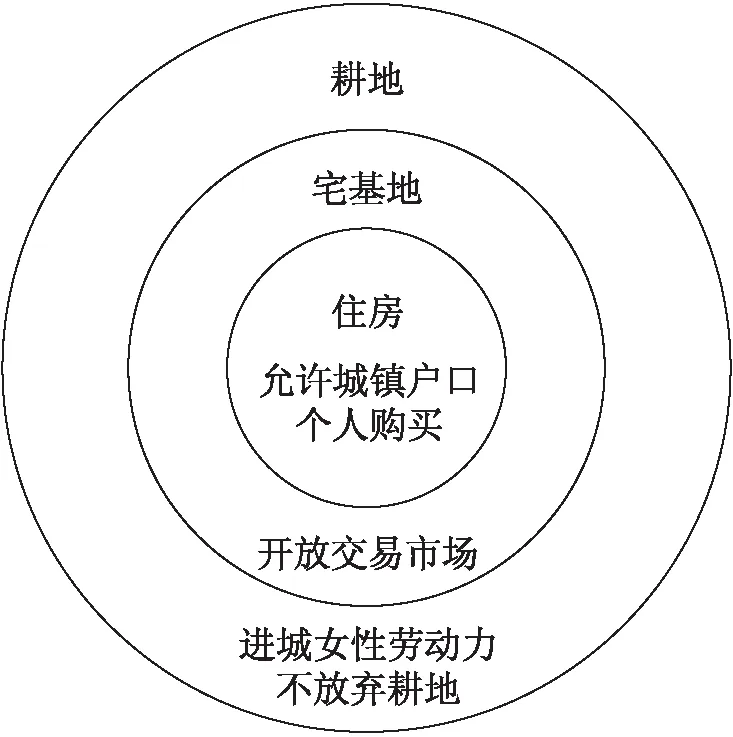

3.有区别的土地制度安排促进女性劳动力转移

为了确保制度创新的公平性,目前的土地制度改革要区别劳动力的性别与年龄,进行有针对性的改革。土地制度安排针对不同群体,对有竞争力的群体采用《农村土地承包法修正案(草案)》改进后的土地制度安排,对没有竞争力的群体采用最优惠的土地制度安排,对竞争力介于两者之间的群体采用较优惠的土地制度安排。男性劳动力是家庭中就业竞争力最强的群体,采用修法之后的土地制度安排,转移进城后,拥有宅基地、耕地等权益。与男性劳动力相比,女性劳动力、孩子与老人没有就业竞争力,必须采用不同于男性劳动力的特殊制度安排。其中,女性劳动力与孩子和老人,就业竞争力又有不同,因此,采用区别性的土地制度安排:家庭城镇化过程中,孩子和老人与女性劳动力密切相关,没有就业能力,属于弱势群体,实施最优惠土地制度安排,转移后宅基地可以对城镇居民交易使用权。与孩子和老人相比,女性劳动力具有就业竞争力;采取较优惠的土地制度安排,宅基地使用权可以向城镇居民永租,租赁期限按国家对宅基地使用期限的相关规定执行,使其分享土地收益,介于男性劳动力的严格土地制度安排与孩子和老人的宽松土地制度安排之间(图3)。根据性别与年龄,区分家庭城镇化过程中不同群体的转移能力,据此制定有针对性的土地制度安排,可望平息土地制度创新过程中的争议,取得共识。

图3 针对不同转移群体的土地制度安排

图4 土地制度创新助推进城女性劳动力财产性收益变现与增值

三、土地制度安排促进女性劳动力转移的对策

1.土地制度安排中的分割问题

家庭联产承包责任制下,耕地以家庭为单位进行承包,宅基地以家庭为单位划拨,住房以家庭为单位建造。如何有效区分这些土地资源及其附属物的分割问题,是有针对性的土地制度创新的重中之重。三类资源中,耕地可以按照人口划分,最具有可分割性;其次是住房,农村居民分家时,往往分割住房,积累了丰富的经验;宅基地的分割虽然在居民分家时也有出现,但往往很难操作,是三类资源中最不容易分割的财产。制定可分割的创造性方案,是针对性土地制度安排的核心要素。

2.女性劳动力的财产性收益变现与增值制度安排

农村家庭的财产性收益主要集中在耕地、住房与宅基地,这是推动女性劳动力转移的核心要素。结合农村宅基地制度创新和乡村振兴战略实施,吸引城镇居民在乡村举办民宿旅游等产业,利用房地产业转型机遇[4],开发女性劳动力转移赖以顺利进行的地产资源。

四、结语

实施有差别的土地制度,对劳动力转移中关键而又弱势的女性劳动力实施较优土地制度创新,力推农村女性劳动力转移。根据家庭城镇化的要素及其功能,对女性劳动力实施有区别的土地权益制度安排。女性劳动力转移主要依靠财产性经济保障,对女性劳动力转移有利的土地制度创新提供财产性经济保障。提出家庭城镇化分析框架,提出对女性劳动力及与其紧密关联的孩子与老人等家庭城镇化的关键要素,实施有区别的土地权益安排,进行相应的制度创新。

建立全国统一的有利于农村女性居民的针对性的土地权益安排制度,解决农村居民土地权益安排制度不统一的问题。针对农村居民土地权益安排涉及宅基地、耕地与农村集体建设用地的权益。农村居民土地权益安排可以有八种组合,分别对应修法之后的制度安排、较优的制度安排与最优的制度安排三种论点。修法之后的制度安排顾及新型城镇化战略所需建设用地指标供应和政府的土地收益,忽视农村女性居民的土地权益,造成人的城镇化激励缺失。最优制度安排激励人的城镇化,有利于提升城镇化比率,会对新型城镇化战略所需建设用地指标和政府的土地收益造成影响。全国统一的针对性农村居民土地权益安排制度,兼顾新型城镇化战略所需建设用地指标供应、政府的土地收益及人的城镇化激励,提高城镇化比率,兼顾人的城镇化与土地城镇化和资金城镇化,保护农村女性居民的土地权益,属于较优的制度安排。

有利于农村女性居民的针对性的土地权益安排制度根据不同的指标制定不同的组合,指标包括地域、城镇化发展水平与家庭成员三个维度。发达地区与不发达地区的农村居民土地权益安排有区别,城镇化发展水平不同的地区农村居民土地权益安排有区别,不同家庭成员的土地权益安排有区别,构建适应不同经济发展水平与城镇化发展水平区域的、针对家庭不同成员的、有利于女性劳动力转移的土地权益综合模型。难点是构建适应不同经济发展水平与城镇化发展水平区域的、针对家庭不同成员的、有利于女性劳动力转移的土地权益综合模型。

[1] 黄善林,等.土地制度对农村劳动力转移影响研究综述[J].中国地质大学学报:社会科学版,2010(5):22-27.

[2] 石亚楠.《农村土地承包法修正案(草案)》提请审议[N].农民日报,2017-11-01(02).

[3] 宁爱凤.农村土地流转的制度障碍与对策研究——以农村劳动力转移为视角[J].理论探讨,2010(1):92-95.

[4] 贺桂华,侯欢.经济法视角下住宅房地产价格调控研究[J].唐都学刊,2014(3):124-128.