论唐代宗与天文星变

刘海波

(铁道警察学院 马克思主义教研部,郑州 450053)

《旧唐书·代宗纪》卷末“史臣曰”部分总结了唐代宗理政之得失,其言:

代宗皇帝少属乱离,老于军旅,识人间之情伪,知稼穑之艰难,内有李、郭之效忠,外有昆戎之幸利。遂得凶渠传首,叛党革心,关辅载宁,獯戎渐弭。至如稔辅国之恶,议元振之罪,去朝恩之权,不以酷刑,俾之自咎,亦立法念功之旨也。罪己以伤仆固,彻乐而悼神功,惩缙、载之奸回,重衮、绾之儒雅,修己以禳星变,侧身以谢咎征,古之贤君,未能及此。而犹有李灵耀作梗,田承嗣负恩,命将出军,劳师弊赋者,盖阳九之未泰,岂君道之过欤![1]316

其中“修己以禳星变,侧身以谢咎征”之语尤为人瞩目,其意指代宗十分重视天文星变的警示意义。史籍中也有代宗受天文星变影响的记载,如永泰元年(765)九月辛卯,“太白经天,是月吐蕃逼京畿”[1]1325。太白主兵,其星见则预示有大兵将起,唐代宗对此也做出回应。《旧唐书·代宗纪》载永泰元年九月,“时以星变,羌虏入寇,内出仁王佛经两舆付资圣、西明二佛寺,置百尺高座讲之”[1]280。代宗命僧人讲《仁王经》以禳除“太白经天”这一星变所预示的灾难意义。大历五年(770)五月甲申,出现“西北白气竟天”的天象,代宗做出“徙置当、悉、柘、静、恭五州于山险要害地”以备吐蕃的军事调整[1]297。

当前学界鲜见专门考察唐代宗与天文星变的研究成果。本文拟利用传世史籍并结合出土墓志,以揭开唐代宗修己以消除天文星变等灾异的历史真相。

一

在唐代,太史局(司天台)官员负责观测全天星空的天象变化,并进行记录与占候,其观察内容包括日月星辰的出没运行以及各种风、云气和云彩颜色的异常变化,还要及时将观测结果如实向帝王奏报,皇帝则根据异常天象的警示意义,对当前的朝廷政事做出调整或修正。从这个意义上说,太史官员的天文观测与奏报,对当时的政治和社会问题都有直接或间接的影响[2]57。

瞿昙譔在唐肃宗上元二年(761)任司天台秋官正,唐代宗宝应元年(762)迁司天少监,广德年间官至司天监,卒于大历十一年(776)四月[2]396-397。瞿昙譔自代宗即位便成为司天台长官,要研究唐代宗与天文星变,则有必要考察瞿昙譔在代宗朝的活动。《唐故银青光禄大夫司天监瞿昙公墓志铭并序》(后简称《瞿昙譔墓志》)载:

今上登宝位,正乾纲,以公代掌羲和之官,家习天人之学,将加宠位,必籍举能,迁司天监。明年,授银青光禄大夫,率从人望也。每金殿清问,玉阶拜首,敷奏星家,移及兵略,虽三事鼎足,未能居先,昔贤置混仪,作测影,奚足多也。[3]1791

此记载了瞿昙譔出任司天监后深得代宗信任,所奏之事不仅涉及天文星变还涉及兵事方略,可见代宗对司天台及瞿昙譔的信任和重视。

然《瞿昙譔墓志》中的一段记载却令人生疑,其载:

广德初,公质事误王,削去冠爵。无何,銮驾幸陕回,以公先言后效,诏赐紫金鱼袋,仍复旧官。[3]1791

瞿昙譔曾在广德初年因“质事误王”,被削去官爵,后代宗幸陕回京,又以瞿昙譔“先言后效”为由复其官职。可见,何“事”使得瞿昙譔丢掉官职是整个事情的关键。代宗宝应二年(763)七月改元,是为广德元年(763),同年七月吐蕃大举入寇,十月代宗幸陕,十二月回京。从文意来看,“质事误王”之事当发生在广德元年七月至十二月之间,我们推测“公先言后效”之语暗示瞿昙譔之前所言之事当与吐蕃入寇有关。此时,瞿昙譔为司天少监,负有观察天象之责,其“先言”的内容当是根据观测到的天象而进行的占卜、预言。“质事误王”应与瞿昙譔对某次天象的占候有关。自宝应元年四月代宗即位至广德元年十二月这一时段内的天文星象变化又有哪些呢?查阅两《唐书》《唐会要》等史籍,有以下发现(见表1):

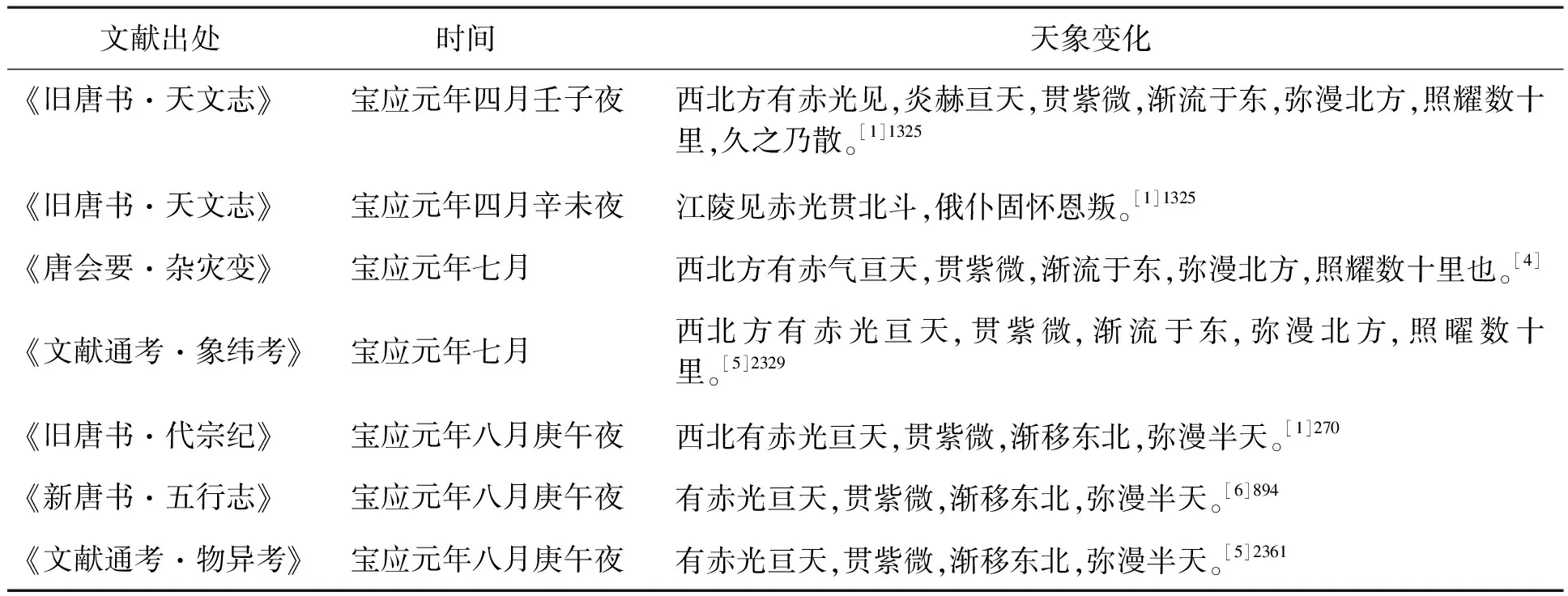

表1 宝应元年天文星象表

通过表1我们发现,代宗即位后不久曾发生了一次“西北方有赤光亘天”的天象。史书中这几处记载是否为同一次天象呢?从内容来看这应是对同一天象发生时间的不同记载。赤光与赤气的意思接近,均指红色的云气。“渐流于东,弥漫北方”与“渐移东北,弥漫半天”之意相当。此外,《旧唐书·天文志》还记载有“江陵见赤光贯北斗”的天象,然史籍之中未有他证,姑且不论。可见,自代宗即位至广德元年十二月间最重要的一次天象记载便是“西北方有赤光亘天”,对此天象发生时间的记载有三种,分别是:《旧唐书·天文志》记为宝应元年四月壬子夜,《唐会要·杂灾变》《文献通考·象纬考》记为宝应元年七月,《旧唐书·代宗纪》《新唐书·五行志》《文献通考·物异考》记为宝应元年八月庚午。《旧唐书·天文志》的记载较为详细:

代宗即位。其月壬子夜,西北方有赤光见,炎赫亘天,贯紫微,渐流于东,弥漫北方,照耀数十里,久之乃散。辛未夜,江陵见赤光贯北斗,俄仆固怀恩叛。明年十月,吐蕃陷长安,代宗避狄幸陕州。[1]1325

我们推断导致瞿昙譔罢官正是与对天象“西北方有赤光亘天”的占卜、预言有关。

然而史书中对同一天象的记载为何会在时间上不同,甚至《旧唐书》记载的两次时间都不同,我们试图从史料来源等方面作简要分析。

《文献通考》成书最晚,《象纬考》多是对历代天文星变的记载,其对宝应元年七月这次天象的记载可能是抄录自《唐会要》。《物异考》是以五行思想为基础对历代灾异之事的记载,其对“西北有赤光”的记载当是抄录自《新唐书·五行志》。

《旧唐书·代宗纪》载宝应元年八月,“庚午夜,西北有赤光亘天,贯紫微,渐移东北,弥漫半天”[1]270。八月庚午日是八月二十四日。《旧唐书》帝纪部分更多是参照实录、国史修撰,其可信度更高。《新唐书·五行志》对这次天象的记载当是录自《旧唐书·代宗纪》。

再看《旧唐书·天文志》的记载:

代宗即位。其月壬子夜,西北方有赤光见,炎赫亘天,贯紫微,渐流于东,弥漫北方,照耀数十里,久之乃散。辛未夜,江陵见赤光贯北斗,俄仆固怀恩叛。明年十月,吐蕃陷长安,代宗避狄幸陕州。[1]1325

宝应元年四月己巳,太子李豫即皇帝位于柩前,是为唐代宗。四月己巳日是四月二十日,然四月壬子日(三日)是在己巳日之前,肃宗尚在位。代宗即位后的第一个壬子日是六月四日,第二个是八月六日。《旧唐书·天文志》记载江陵出现“赤光贯北斗”的天象是在“辛未夜”,代宗即位后的首个辛未日是四月二十二日,此后是六月二十三日、八月二十五日。

《旧唐书·天文志》对“西北方有赤光(气)亘天”的记载不同于帝纪,然对江陵的这次天象却无他证。关于此中原因,我们试图从《旧唐书·天文志》的史料来源做进一步分析。谢保成先生认为《旧唐书·天文志》的史料来源是采自宣宗初年以前成书的《会要》《续会要》,其中的小有不同,当是辗转抄录中的疏忽所致。《旧唐书·天文志》的“灾异编年,至德后”这一部分,则超出《唐会要》所记,不少内容都见于各帝纪。这一部分内容,极可能是后晋史官以肃宗至武宗各帝实录为线索,再参照《续会要》及司天台有关记载,综合编纂而成[7]。笔者将《旧唐书·代宗纪》与“灾异编年,至德后”中代宗朝的内容做了对照,发现还有两处不同:一、《旧唐书·天文志》载大历二年(767)十一月,“壬戌,京师地震,有声如雷,自东北来”[1]1326。《旧唐书·代宗纪》记为“壬申”[1]288。二、《旧唐书·代宗纪》载大历八年(773)十月,“己卯夜,月入羽林。癸巳,月入太微”[1]303。《旧唐书·天文志》载大历八年“十一月己卯,月入羽林”;“癸巳,月入太微垣”[1]1328。此处《旧唐书·天文志》的记载正确,十月朔日为癸卯,“己卯”“癸巳”两日当在十一月。故《旧唐书·代宗纪》载大历八年“十一月壬寅朔”[1]303当为“闰十一月”。

天象“西北方有赤光亘天”见于《旧唐书》纪、志,然而时间上却有差异。造成这种差异的原因,谢保成先生所言或只是其一,另一点则可能是由于纪传与志书的分离而导致的[8]。在《旧唐书》的编纂过程中,赵莹、张昭远、吕琦等人均是编撰者[9]。这种书成众手的情况,也容易造成内容上的不协调。

《唐会要·杂灾变》与《旧唐书·天文志》对“西北方有赤气亘天”的记载除时间不同外,具体经过则基本相同。《唐会要》的史料大部分取自《会要》《续会要》[10]。王溥为使全书各类目编写一致,在各类目中依时间先后顺序述事,将《会要》《续会要》二书的结构重新进行编排组合,并做了一定的订补,例如其纪日一般都不用干支而改用数字法[11]。《旧唐书·天文志》两卷的大部分内容、文字与今本《唐会要》卷42至卷44的相关记载相同。凡今本《唐会要》与《旧唐书》记事内容、叙述文字完全相同者,都可以说是苏冕《会要》、崔铉《续会要》原文[10]。以此看来,《唐会要·杂灾变》中自唐初至德宗朝之前的史事取自苏冕《会要》[10]。《会要》叙述基本史事的部分多抄自他书[10],《唐会要》对此次天象的记载取自苏冕《会要》的可能性较大。其中对宝应元年“西北有赤光亘天”的记载,也仅是记为七月,而无具体纪日。可见,经过辗转抄录,外加王溥的修订,关于此次天象发生时间的记载恐也不够准确。

以上便是对天象“西北有赤光亘天”记载时间不同的原因分析,可以看出:(1)《旧唐书·代宗纪》的史料来源于实录、国史,《新唐书·五行志》也以《旧唐书·代宗纪》的记载为准,本文以为《旧唐书·代宗纪》的记载更为可信。(2)《唐会要》的记载取自苏冕《会要》的可能性较大,但经过抄录及修订,其记载时间恐也不够准确。(3)《旧唐书·天文志下》对“西北方有赤光亘天”发生时间的记载不同于帝纪的原因有二:一是书成众手,故存在内容不协调之处亦可理解;二是在辗转抄录中的疏忽所致。但是在其记载中却有明确的纪日,其中是否有其他嫌疑,因囿于史料缺失,只能暂时存疑。

上述是对“西北有赤光亘天”这一天象发生时间的辨析,那么此天象变化的含义是什么呢?赤气(光),为兵象。汉唐间正史《天文志》多有对“赤气”的记载。例如《晋书·天文志下》载:

惠帝永兴元年十二月壬寅夜,有赤气亘天,砰隐有声。二年十月丁丑,赤气见北方,东西竟天。占曰:“并为大兵。砰隐有声,怒之象也。”是后,四海云扰,九服交兵。[12]

《隋书·天文志下》载:

(天统)三年五月戊寅,甲夜,西北有赤气竟天,夜中始灭。十月丙午,天西北频有赤气。占曰:“有大兵大战。”后周武帝总众来伐,大战有大兵之应也。[13]

可见,“赤气亘天”多预示大兵将起之象。

史籍中的其他记载也为我们认识这次天象所蕴含的警示意义提供了很好的借鉴。如《新唐书》卷34《五行一》载:“景龙二年七月癸巳,赤气际天,光烛地,三日乃止。赤气,血祥也。”[6]893关于此次天象的事应,成书于宋代的《武经总要》也有所记载:

蚩尤旗星。传曰:蚩尤旗,类彗,而后曲象旗。或曰赤云独见,或曰其色上黄下白。所见之方,下有兵大起。《天官书》曰:蚩尤旗见,则王者讨罚四方。孟康曰:蚩尤旗者,荧惑之积也。唐中宗景龙二年七月,有赤气亘天,其光烛地,经三日不见。占曰:蚩尤旗也,主暴兵。十一月庚辛,突厥首领婆葛犯塞。[14]

此记载是对《新唐书》的良好补充,其认为“赤气亘天”出现的原因是蚩尤旗星的出现,预示着天下将有大兵起,事应便是景龙二年(708)十一月突厥犯边。

“赤气亘天”预示的是将有兵事发生。“贯紫微”意指赤气(光)贯穿紫微垣。紫微垣在中国古代有强烈的政治色彩,为天之中央,是天帝的寝宫,引申为人间帝王的宫殿[15]。紫微垣是天子常居之地——皇宫的象征[2]360。“弥漫北方,照耀数十里也”之语意指兵灾范围之大。代宗宝应元年八月的这次天象预示皇帝所住宫殿将遭遇兵灾。广德元年秋七月吐蕃入寇河陇,十月吐蕃入寇京师长安,代宗幸陕,这正与天象寓意相合。

二

在对天象“西北方有赤光亘天”的分析基础上,再看《瞿昙譔墓志》所载,“广德初,公质事误王,削去冠爵。无何,銮驾幸陕回,以公先言后效,诏赐紫金鱼袋,仍复旧官”[3]1791。瞿昙譔身为司天少监,“先言后效”之语道出了瞿昙譔对此次天象的准确占候。然而又该如何理解墓志中所说的“质事误王”之语呢?要解开此中谜团,恐怕还要从代宗即位后的政治形势说起。

李辅国因拥戴代宗之功而权势熏天,然代宗即位月余便着手剪除李辅国势力,宝应元年(762)六月罢去李辅国中书令等职。同年九月,曾任司天监的韩颖因“坐狎昵李辅国”被流放岭南,寻赐死,一并被流放、赐死的还有中书舍人刘烜。正史中均无二人传记,韩颖在史籍中首次出现的身份是“山人”,刘烜则为“术士”,肃宗即位后曾广纳天下奇才,两人便以天文技艺待诏翰林。韩颖获得的首个官衔是太子宫门郎,是从六品下,并充翰林待诏,在肃宗对天文机构的改革后,韩颖便开始行使司天监的职务[16]329-330。刘烜也以“善步星”而为待诏翰林,其在肃宗时的职衔是起居舍人,为从六品上,代宗时官拜中书舍人。

宝应元年五月李辅国为中书令后,韩颖由司天监迁为秘书监,刘烜由起居舍人迁为中书舍人。山陵使裴冕奏请中书舍人刘烜充山陵判官的时间当在五月,即是李辅国权势最盛之时。关于韩颖、刘烜获罪之事,两《唐书》及《资治通鉴》均有记载。

《旧唐书·裴冕传》载:

代宗求旧,拜冕兼御史大夫,充护山陵使。冕以幸臣李辅国权盛,将附之,乃表辅国亲昵术士中书舍人刘烜充山陵使判官。烜坐法,冕坐贬施州刺史。数月,移沣州刺史,复征为左仆射。[1]3354

《新唐书·宦者传》载:

有韩颖、刘烜善步星,乾元中待诏翰林,颖位司天监,烜起居舍人,与辅国昵甚。辅国领中书,颖进秘书监,烜中书舍人,裴冕引为山陵使判官,辅国罢,俱流岭南,赐死。[6]5882

《资治通鉴》考异部分引用今已失传的《代宗实录》,其载:

秘书监韩颖、中书舍人刘烜善候星历,乾元中待诏翰林,颇承恩顾,又与李辅国昵狎。时上轸忧山陵,广询卜兆,颖等不能精慎,妄有否臧,因是得罪,配流岭南,既行,赐死于路。初,冕为仆射,数论时政,遂兼御史大夫,充山陵使,以李辅国权重有恩,乃奏辅国所亲信刘烜为判官,潜结辅国。烜得罪,乃连坐焉。[17]7130-7131

赖瑞和认为韩颖、刘烜被赐死的主要原因是他们在代宗筑山陵时,卜兆失准而获罪,而非与李辅国交好所致[16]330。这从《代宗实录》的记载来看是合理的,然而其中还有不少疑问。韩颖、刘烜均为肃宗亲信近臣,尤其是韩颖,自乾元元年(758)一直主事司天台,可谓深得肃宗信任,且其也不负肃宗所望,在上元二年(761)通过“月掩昴”的天象预言史思明及其部众即将灭亡[1]1325。司天台虽为行政机构,但因其掌管天文、历算、占卜等重大事项,因而具有高度的“机密”性质,不同于一般的行政单位,故经常由皇室的亲近人员如待诏来充任[16]332。韩颖素与李辅国交好,但却在李辅国任中书令后离开司天台,任“掌邦国经籍图书之事”的秘书监,非用其所长。此种调整恐怕并非出于李辅国之意,倒更像代宗有意为之,这说明代宗并不十分信任肃宗的这位旧臣,也可见代宗对司天台的重视。

刘烜,我们怀疑他一直保留着翰林待诏的称号,直到任中书舍人后才得以脱去此号。韩颖、刘烜与李辅国交好,李辅国被罢职后,两人均获罪被流放、赐死,从当时的政治形势来看也是十分合理的。在肃宗朝,不少奔赴行在的各路人才,都与宦官有着密切的联系。例如本为哥舒翰属官的吕諲,也是因为得到宦官朱光辉的推荐而受到肃宗重用[1]4824。韩颖、刘烜本为布衣,后凭借天文技艺而为翰林待诏,与李辅国相“狎昵”以获得政治上的靠山也是可以理解的。代宗即位后,李辅国权势达到极盛进而迅速衰弱,代宗既然有意铲除李辅国势力,自然不能再将与李辅国“狎昵”的韩颖留在司天台这一高度“机密”的机构。刘烜由起居舍人进为中书舍人,恐怕也不再保留翰林待诏的称号。

代宗为筑山陵之事而广询卜兆,令韩颖、刘烜获罪的恐怕未必是卜兆失准。韩颖创《至德历》,后来更是依天象准确预言史思明之败,可见其占卜水平并不低。“不能精慎”之语也值得推敲,两人都是深得肃宗信任的近臣,对肃宗山陵之事必然尽心尽力。其“得罪”的深层次原因应该是对他人卜兆之事妄加评论,也就是《代宗实录》中的“妄有否臧”之语,以致引起代宗不满而获罪。

接替韩颖主事司天台的正是瞿昙譔,其墓志载:“今上登宝位,正乾纲,以公代掌羲和之官”[3]1791。“正乾纲”极有可能是指代宗对司天台的调整,即迁韩颖为秘书监。瞿昙譔由秋官正升为司天少监,即为“代掌”之意。瞿昙譔为司天少监后便奏减司天台官员[1]1336,此举可能有消除韩颖在司天台的影响,建立不受李辅国影响的卜算天文队伍的意图。

瞿昙譔本为秋官正,主要负责一年中秋季以及大唐西方地区异常天象的观测和占卜[2]397,即使其升为司天少监,也应对宝应元年八月份的这次天象进行记录和占卜。从其墓志记载的“先言后效”来看,其对这次天象变化的占卜是准确的,墓志所言“质事误王”之语似乎隐藏着不为人知的秘事。

宝应元年是平叛安史之乱的关键时期,代宗登基后顺利剪除了李辅国势力,但是程元振却取而代之,权势日盛。宝应元年九月,程元振进封邠国公。九月甲午日发生了一件大事,太州至陕州二百余里黄河清,澄澈见底[1]270。“黄河清”是“圣人”出的征兆,即“圣人在上,天下和平,风雨时若,则海波不扬,黄河清”[18]10002。这都被看做是代宗即位后天下将至和平的美好征兆。此后“黄河清”也成为朝臣在宝应二年劝代宗上尊号的原因[18]3362-3363。在此种政治气氛下,“西北有赤光亘天”的不祥意义恐怕也为统治者不喜。然而,广德元年(763)军事局势的发展却出乎代宗的意料,四月,郭子仪数次上书言不可忽视吐蕃、党项的威胁,朝廷应早做准备,但并没有得到重视;七月,“吐蕃入大震关,陷兰、廓、河、鄯、洮、岷、秦、成、渭等州,尽取河西、陇右之地”。此后,吐蕃长驱直入,形势危急。《资治通鉴》卷223载:

吐蕃之入寇也,边将告急,程元振皆不以闻。冬,十月,吐蕃寇泾州,刺史高晖以城降之,遂为之乡导,引吐蕃深入;过邠州,上始闻之。辛未,寇奉天、武功,京师震骇。诏以雍王适为关内元帅,郭子仪为副元帅,出镇咸阳以御之。[17]7150

把持政局的程元振封锁吐蕃入寇的消息,等到吐蕃兵锋已过邠州,代宗方知其事,不过为时已晚,只能仓皇出逃。代宗不用郭子仪之言而专宠程元振,终酿成大祸,故广德元年(763)十一月,太常博士、翰林待诏柳伉在上疏中直言唐代宗“远贤良,任宦竖”,以致天下离心[6]5862。

联系宝应元年八月“西北方有赤光亘天”的天象,以及《瞿昙譔墓志》中“广德初,公质事误王,削去冠爵”之事,当是“西北方有赤光亘天”之后,司天监瞿昙譔可能已根据天象做出了正确的占卜,并上报朝廷,但是也产生了两种可能:第一,瞿昙譔在向代宗奏报时并没有按照实情奏报,原因可能是程元振把持朝政,绝不允许这样的不好预言传到代宗那里;第二,瞿昙譔据实向代宗做了汇报,不过代宗并未听信其言,其原因可能是程元振封锁吐蕃入寇的消息,导致占卜之言与代宗认为的事实不符,故代宗不信。二者相比,后者的可能性更大,如果瞿昙譔向代宗做的是虚假奏报,也不可能在代宗还京后官复原职并升任司天监。

同样,我们也可以更深刻理解这次天象被记入《新唐书·五行志》中“赤眚赤祥”一目的原因,《五行志》中载:

五行传曰:“弃法律,逐功臣,杀太子,以妾为妻,则火不炎上。”谓火失其性而为灾也。京房易传曰:“上不俭,下不节,盛火数起,燔宫室。”盖火主礼云。又曰:“视之不明,是谓不哲。厥咎舒,厥罚常燠,厥极疾。时则有草妖,时则有羽虫之孽,时则有羊祸,时则有目疴,时则有赤眚赤祥,惟水沴火。”[6]884

“西北有赤光亘天”的天象被视作“赤眚赤祥”,这也被看作是对代宗“逐功臣”、用宦官、“视之不明”的警示。

至此,《瞿昙譔墓志》记载其在广德初“质事误王”的谜团才得以解开。宝应元年八月,发生了“西北方有赤光亘天”的天象,预言的是帝王居所将要遭受兵灾,然此却未能引起唐代宗之重视。广德元年七月吐蕃占有河陇之地后,代宗可能咨询过瞿昙譔天象之事,瞿昙譔也准确道出了此天象所警示之意,即皇帝所住宫殿将遭遇兵灾。然而之后程元振即封锁了吐蕃的消息,以致代宗认为瞿昙譔所言不实,故被削去官职。等到代宗幸陕回京,其预言得到证实,又恢复其官。由此可见,墓志所言“公质事误王”当有两层意思:一是有回护代宗之嫌;二是没有据理力争,以扭转局面。

三

两《唐书》《唐会要》有对天象“西北有赤气亘天”的记载,但是缺乏相应的“占”“应”内容,出土墓志却为我们认识这一事件提供了良好契机。故本文根据现有史料并结合墓志材料,大胆假设,求证成文,以求方家指正。

当前学界对天文与中国政治动态的研究已经取得不少成果,但是中古时期《天文志》的变化却为研究带来了一定难度,学人将此种变化总结为“存而不究”[8],可谓十分得当。以《旧唐书》为例,其在大量增加观测技术的同时,相应削减了“征”“占”“应”的记载。《新唐书》在罗列各种天文现象时,记载相应的“占”,然对应验状况却只字不提。抛弃了“应”的部分,一方面使得《天文志》整体变得更为客观,另一方面“占”的内容变得鸡肋起来[8]。造成这种局面的原因是多方面的:一是由于史书编撰方法、思想学风发生改变,另一方面则是因为宋以后的朝代都是以征服前一王朝方式建立,不同于中古时期的禅让政治[8]。虽然《旧唐书·天文志》中剔除了不少“占”“应”的内容,但是还保留了若干很有价值的记载。如《旧唐书·天文志》的“灾异编年,至德后”部分,就保留了肃宗上元二年瞿昙譔、韩颖依天象预言史思明及其部众败亡的记载,保留了完整“占”“应”的内容。《旧唐书·天文志》中记载如此详细的事件虽较少,但并不能掩盖天象与政治两者之间的密切关系,赵贞所著《唐宋天文星占与帝王政治》[2]便是对此问题最好的回应。

在中国古代,天象的观测和预言都被认为是窥测天意和探究天命的重要方式[2]157,天象与人事都有特定的对应关系[2]265。以致在传统观念中,“明君宰相”肩负着禳除各种星变之灾的重任[2]175。唐代宗“修身以禳星变”的行为便是对此问题的良好回应,让我们看到天文星变对现实政治的影响。

瞿昙譔在广德初年的这次奏事只是代宗重视天文星变的开始,但要充分认识、解读史籍中缘何会对唐代宗有“修己以禳星变”的总结,还应寻找更深层的社会与历史原因,这就是在唐宋社会中盛行着较为浓厚的星占风气[2]101。赵贞认为安史之乱后伴随中央政府的逐渐衰落,官方的天文政策没有强大的中央王权予以保证而很难执行,加之天文人才的欠缺,国家在一定程度上放松了民间天文的控制[2]101。但是我们翻阅史籍便可发现,国家权力不可能完全控制民间天文的存在与发展,因为天文星占的生命力就在于其有着深厚的社会基础。从肃宗征召的韩颖、刘烜、黎干等天文人才就可以看出民间天文之学的发展水平。譬如黎干,其祖辈便有精通术数占卜之术,其隐居岷山修学二十年,后因善星纬术而为翰林待诏[3]1861。此外,联系近年来有关安史之乱的研究,仇鹿鸣对安禄山利用天宝九载四星聚尾的天象异动作为其起兵的政治号召之事做了精致考述,四星聚尾的天象变化成为易代革命的先兆。在天宝九载之后,因“四星聚尾”的天象异动及李林甫、杨国忠之争,玄宗在短短三年间两次改易正统所承,其间造成的混乱在一定程度上削弱了唐王朝的合法性。四星聚尾这一天象成为安史乱军宣扬唐王朝天命已尽的有力武器[19]。对天象“四星聚尾”进行解释的严复也是隐于民间的天文人才。

我们再来看乾元元年(758)唐肃宗对天文机构的改革。肃宗进行此次改革的目的便是要提高对天象观测与占卜的准确性,为唐王朝的统治提供来自天象上“参政”的依据,也反映出国家政治生活对司天台的倚重逐渐加强的趋势[2]50、52。在肃宗对天文机构的改革中,除改太史局为司天台、建立司天五官之外,还有一项重要改革便是设置通玄院、增设五官礼生,其目的似乎是要从诸壇神位的祭祀与陈设中,禳除星变警示的灾祸意义,同时也反映了唐天文机构向祭祀礼仪渗透的若干痕迹[2]47-48、52。谈及此次改革的背景,赵贞认为一方面是唐前期天文机构的设置很不稳定,屡有变革;另一方面则是天文官员的天象观测与预言属于玄象之学,常涉及军国大事,在具体的操作上需要更多的自由和独立空间[2]42-44。但如果将安史乱军利用天象与肃宗的天文机构改革联系起来,安禄山利用天象异动作为叛乱的政治号召动摇了李唐统治的合法性后,李唐统治者似乎失去了解释天文星变的主动权,这迫使李唐统治者重新调整天文机构,加强对天象变化的观测,提高占候的准确性,掌握应对天文星变的主动权,这便可理解肃宗进行天文机构改革的深层意义。肃宗进行的天文机构改革也为唐代宗重视天文星变的警示意义奠定了制度基础。

本文名为探讨唐代宗与天文星变这一问题,但也仅是将传统史籍中记载的一次天象与出土墓志资料相结合,联系唐代宗即位初年的政治形势而做出的一次大胆推测,这或许是《旧唐书·天文志》中“灾异编年,至德后”一目对代宗朝尤其是广德以后天文星变的记载颇为详细的缘由所在,也是解读史籍中对代宗有“修己以禳星变,侧身以谢咎征”之评价的开端。

[1] 刘昫,等.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[2] 赵贞.唐宋天文星占与帝王政治[M].北京:北京师范大学出版社,2016.

[3] 周绍良,赵超.唐代墓志汇编[M].上海:上海古籍出版社,1992.

[4] 王溥.唐会要[M].北京:中华书局,1955:792.

[5] 马端临.文献通考[M].北京:中华书局,1986.

[6] 欧阳修,等.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[7] 谢保成.《旧唐书》的史料来源[M]∥唐研究:第1卷.北京:北京大学出版社,1995:362.

[8] 罗亮.存而不究:中古《天文志》的变化浅析[J].史学集刊,2015(3):104-111.

[9] 闫质杰.《旧唐书》的编纂经过及作者[J].辽宁大学学报:哲学社会科学版,1994(1):55-58.

[10] 董兴艳.《唐会要》研究[D].厦门:厦门大学,2008.

[11] 王世英.《唐会要》的编撰体例及其文献价值[D].合肥:安徽大学,2007.

[12] 房玄龄,等.晋书[M].北京:中华书局,1974:400.

[13] 魏徵,等.隋书[M].北京:中华书局,1982:602.

[14] 曾公亮,丁度,等.武经总要[M].北京:解放军出版社,1988:1936.

[15] 朱习文.古天文词汇研究[D].杭州:浙江大学,2005.

[16] 赖瑞和.唐代的翰林待诏和司天台[M]∥荣新江主编.唐研究:第9卷.北京:北京大学出版社,2003.

[17] 司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局,1956.

[18] 董诰,等.全唐文[M].北京:中华书局,1983.

[19] 仇鹿鸣.五星汇聚与安史起兵的政治宣传——新发现燕《严复墓志》考释[J].复旦学报:社会科学版,2011(2):114-123.